Особенности распределения ЭМГ-паттернов мышц удлиняемого сегмента у больных с врождёнными аномалиями развития нижних конечностей

Автор: Сайфутдинов М.С., Сизова Т.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2008 года.

Бесплатный доступ

Проведенные в процессе дистракционного остеосинтеза ЭМГ-обследования 128 ортопедических больных 4-27 лет (62 мужского и 66 женского пола) с укорочениями (1-24 см) и деформациями нижних конечностей врожденного генеза (280 наблюдений) показали неравномерность распределения частоты встречаемости паттернов низкоамплитудной ЭМГ в период дистракции и фиксации, которая отражает характер процессов перестройки структуры двигательных единиц удлиняемых мышц и динамику функционального состояния сенсомоторной системы.

Электромиография, дистракционный остеосинтез, двигательные единицы, центральное торможение

Короткий адрес: https://sciup.org/142121124

IDR: 142121124

Текст научной статьи Особенности распределения ЭМГ-паттернов мышц удлиняемого сегмента у больных с врождёнными аномалиями развития нижних конечностей

Изучение феномена угнетения биоэлектрической активности мышц сегмента конечности, удлиняемого методом дистракционного остеосинтеза, под влиянием центрального охранительного торможения [1, 2] привело к описанию большого разнообразия низкоамплитудных ЭМГ-паттернов, наблюдаемого в период остеосинтеза [3-7] у ортопедических больных с заболеваниями нижних конечностей разной этиологии. Мы полагаем, что в каждом конкретном случае вид электромиограммы (ЭМГ) при попытке максимального произвольного напряжения определяется соотношением центральных (торможение) и периферических (перестройка структуры удлиняемых мышц) факторов, что нашло отражение в описании ЭМГ-коррелят процессов преобразования двигательных единиц в условиях дистракционного остеосинтеза [3, 6]. Очевидно, что появление некоторых вариантов ЭМГ может служить основанием для коррекции режимов удлинения и назначения дополнительных реабилитационных мероприятий [2, 8]. В связи с вышесказанным интерес представляет динамика ЭМГ-паттернов в период удлинения конечности.

Цель исследования : изучение особенностей динамики ЭМГ-паттернов мышц удлиняемого сегмента в период остеосинтеза у больных с врождёнными укорочениями и аномалиями развития нижних конечностей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭМГ-обследования 128 ортопедических больных 4-27 лет (62 мужского и 66 женского пола) с укорочениями (1-24 см) и деформациями нижних конечностей врождённого генеза проводились в процессе дистракционного остеосинтеза (280 наблюдений). Биоэлектрическую активность трёх мышц нижних конечностей: m. tibialis anterior, m. gastrocnemius lateralis, m. rectus femoris - на стороне вмешательства получали при их макси- мальном произвольном напряжении [9, 10] с использованием цифровой ЭМГ-системы «DISA-1500» (Dantec, Дания). Отведение ЭМГ осуществляли с помощью биполярного накожного электрода с площадью поверхностей 8 мм и межэлектродным расстоянием 10 мм. Больные находились в положении лёжа. Тестовое движение выполнялось после предварительной инструкции плавно и с максимальным усилием. Длительность макси- мального напряжения мышцы не превышала 3 секунды [10]. Все наблюдаемые нами ЭМГ-паттерны были разделены на четыре большие группы: 1) уреженная ЭМГ – записи биоэлектрической активности с частотой колебаний менее 100 в секунду при любой амплитуде; 2) низкоамплитудная ЭМГ – все записи биоэлектрической активности с амплитудой менее 100 мкВ и частотой более 100 колебаний в секунду; 3) редуцированная ЭМГ – все записи биоэлектрической активности, имеющие периоды молчания; 4) критическая ЭМГ – все записи биоэлектрической активности, состоящие из отдельных потенциалов действия двигательных единиц, а также

ЭМГ любой конфигурации с амплитудой менее 20 мкВ. Оценивали изменение в процессе удлинения частоты встречаемости ЭМГ-паттернов ( %=n*100 %/N) как отношение числа наблюдений (n) данного паттерна к общему числу (N) наблюдений на данный срок лечения. Анализ динамики ЭМГ-паттернов в зависимости от длительности процесса удлинения проводился на основании аппроксимационных средств программы Microsoft Excel-2000. При этом уравнения тренда выбирались при условии максимального значения коэффициента детерминации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

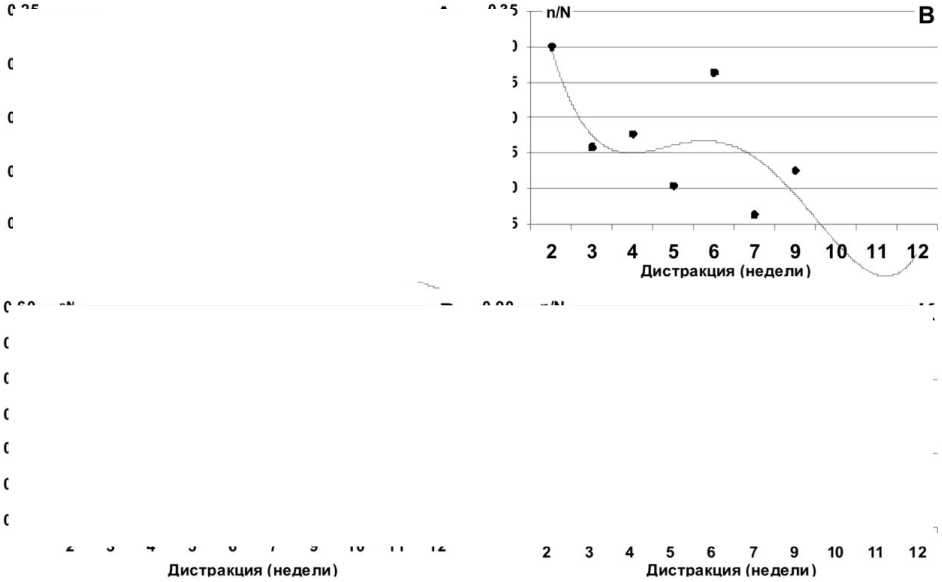

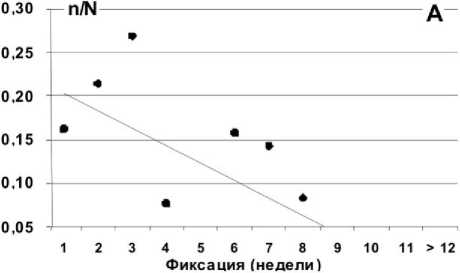

В период дистракции в мышцах оперированного сегмента конечности интерференционная ЭМГ, превышающая по амплитуде 100 мкВ, наблюдается в единичных случаях, большая часть которых относится к m. tibialis anterior. В основном это активность с низкой частотой колебаний. Наиболее часто встречающиеся ЭМГ-паттерны: низкоамплитудная интерференционная (20,1 %), редуцированная (23,6 %) и сверхнизкая (51,3 %) активность, которая относится к критическим паттернам. Они неравномерно представлены в мыш- цах конечности и в разные сроки удлинения (рис.1). Так, учитывая коэффициенты детерминации, можно отметить отчётливую тенденцию к исчезновению и закономерное уменьшение встречаемости низко- и среднечастотной ЭМГ с увеличением времени дистракции. Для редуцированной ЭМГ характерна слабовыраженная тенденция к первоначальному снижению, а затем повторному нарастанию частоты встречаемости. Вероятность появления сверхнизкой ЭМГ постепенно увеличивается на протяжении всего периода дистракции.

|

Ряд данных |

Формула |

Тренд № |

R2 |

|

A |

Y=0,0008x3-0,0164x2+0,0806x+0,03 |

1 |

0,4841 |

|

B |

Y=0,0008x4-0,018x3+0,1361x2+0,41466x+0,5905 |

2 |

0,7834 |

|

Р |

Y=0,0008x4-0,0153x3+0,0775x2+0,0629x+0,4056 |

3 |

0,3337 |

|

K |

Y=0,0003x4-0,0084x3+0,0894x2+0,3999x+0,1264 |

4 |

0,5017 |

Рис. 1. Динамика встречаемости уреженной (А), низкоамплитудной (В), редуцированной (Р) и критической (K) ЭМГ на протяжении периода дистракции

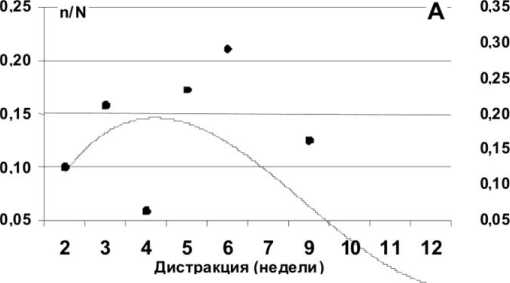

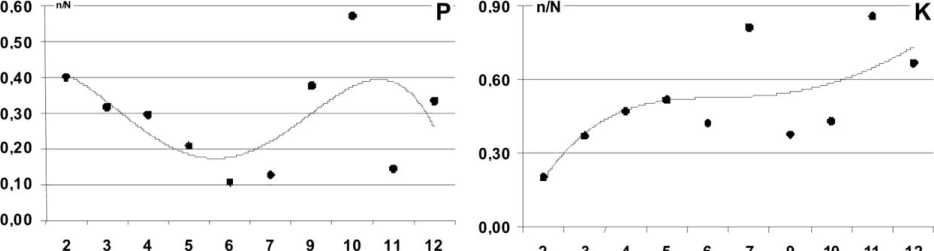

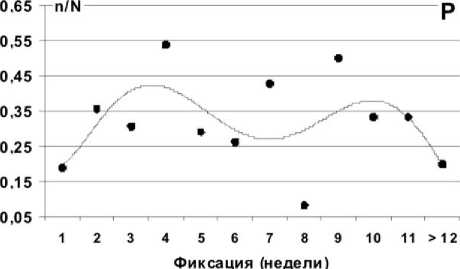

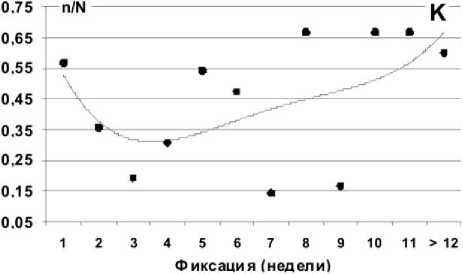

В период фиксации в мышцах оперированного сегмента конечности количество наблюдений интерференционной ЭМГ, превышающей по амплитуде 100 мкВ, увеличивается по сравнению с периодом дистракции и наблюдается во всех мышцах, хотя в большинстве случаев по-прежнему сохраняется низкоамплитудная интерференционная (19,0 %), редуцированная (40,0 %) и сверхнизкая (42,6 %) активность. Причём, встречаемость уреженной ЭМГ на протяжении фиксации постепенно снижается (рис. 2, А), в то время как низкоамплитудная ЭМГ среднечастотного диапазона имеет тенденцию к повышению количества наблюдений (рис. 2, В). Вероятность появления редуцированной ЭМГ испытывает слабовыражен-ные колебания с максимумами на 3-4 и 10-11 не-

делях фиксации (рис. 2, Р) с преобладанием низкоамплитудных паттернов данного типа биоэлектрической активности. Интерес также представляет некоторое сокращение критических типов активности, в основном в первую половину периода фиксации (рис. 2, К).

Следует отметить, что намечающаяся к концу периода фиксации тенденция к уменьшению количества наблюдений низкоамплитудной интерференционной ЭМГ, вплоть до полного исчезновения уреженной активности, в сочетании с увеличением случаев сверхнизкой активности свидетельствует, по-нашему мнению, об уменьшении адаптационного резерва ДЕ при длительном пребывании сегмента конечности в аппарате.

0.35 n/N - g -

0,30

0,25

0.20

0,15

0.10

0,05

12 345 67 89 10 11 >12

Фиксация (недели)

|

Ряд данных |

Формула |

Тренд № |

R2 |

|

A |

Y=0,0201x+0,2228 |

1 |

0,5725 |

|

B |

Y=0,0006x3+0,0108x2+0,0302x+0,1199 |

2 |

0,4410 |

|

Р |

Y=2E-0,05x6-0,001x5+0,0154x4-0,1091x3+0,3425x2-0,3502x+0,2996 |

3 |

0,3100 |

|

K |

Y=0,0003x4-0,0085x3+0,0888x2-0,3611x+0,808 |

4 |

0,2878 |

Рис. 2. Динамика встречаемости уреженной (А), низкоамплитудной (В), редуцированной (Р) и критической ЭМГ на протяжении периода фиксации

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Как уже отмечалось ранее [2, 3, 6], конфигурация ЭМГ в процессе удлинения определяется взаимодействием ряда центральных и периферических факторов. Среди центральных ведущее значение имеет уровень торможения мотонейронных пулов, на периферии – количественное соотношение мышечных волокон, сохранивших способность генерировать потенциалы действия и вовлечённых в реактивно-репаративный процесс, а таже их взаимное пространственное положение.

Исходя из вышесказанного, динамику частоты встречаемости вышеописанных ЭМГ-паттернов следует рассматривать в зависимости от выраженности того или иного центрального или периферического фактора на разных сроках лечения. Сведения об этом имеются в большом количестве опубликованных физиологических и морфологических работ, посвящённых дистракционному остеосинтезу. На ранних сроках дистракции интенсивность центрального торможения несколько снижается, из-за уменьшения интенсивности постоперационной ноцицептивной активности на фоне удлинения за счёт тканевого запаса [11], что выражается во временном снижении частоты встречаемости низкоамплитудной (рис. 1, B) и редуцированной (рис. 1, Р) ЭМГ. Затем наступает фаза относительного равновесия реактивных и репаративных процессов в двигательных единицах удлиняемых мышц, что сопровождается относительно стабильным уровнем представленности вышеописанных ЭМГ-паттернов и некоторым приростом количества наблюдений низкочастотной ЭМГ (рис. 1, A). Затем в поздние сроки дистракции интенсивность репаративных процессов оказывается недостаточной для компенсации нарастающих реактивных изменений, частично переходящих в деструктивные, что сопровождается интенсификацией интерорецептивной и, в частности, ноцицептивной активности, вызывающей новый всплеск центральных тормозных влияний. Проявлением этого становится монотонное возрастание частоты встречаемости паттернов критического уровня биоэлектрической активности (рис. 1, К) на фоне нового увеличения количества наблюдений редуцированной ЭМГ и снижения представленности всех остальных её типов. Данная динамика соответствует описанным ранее фазным колебаниям интеграла вызванной биоэлектрической активности соматосенсорной коры головного мозга, отражающим изменения в соотношении качественного и количественного состава соматосенсорной аф-ферентации в период дистракции [12].

В начале периода фиксации прекращается прирост интенсивности натяжения тканей, хотя общий его уровень остаётся значительным. Этим объясняется первоначально высокая частота встречаемости критических паттернов ЭМГ (рис. 2, К) и её быстрый спад за счёт активации репаративных процессов, которые в период фиксации начинают устойчиво доминировать над деструктивными. При этом уровень центрального торможения, выполняющего охранительную функцию, остаётся значительным. Его интенсивность меняется на протяжении фиксации волнообразно, о чём свидетельствуют тренды встречаемости низкоамплитудной (рис. 2, B) и редуцированной (рис. 2, Р) ЭМГ. Разница в их динамике может быть связана с тем, что первый вид паттерна в большей степени связан с супраспинальными тормозными механизмами, а второй - с возвратным торможением.

Несмотря на наличие благоприятных условий для протекания репаративных процессов в период фиксации, само их протекание, требующее интенсивной мобилизации ресурсов и повышенной активности регуляторных систем, а также пребывание конечности в аппарате Илизарова является существенной нагрузкой для организма. Это может приводить к некоторому снижению его адаптивных возможностей в конце фиксации, что проявляется в тенденции к исчезновению низкочастотной ЭМГ (рис. 2, A) и нарастанию частоты встречаемости критических паттернов биоэлектрической активности.

Таким образом, наблюдаемая динамика ЭМГ-паттернов во время остеосинтеза отражает характер процессов перестройки структуры двигательных единиц удлиняемых мышц и функциональное состояние системы управления движениями.