Особенности распределения зоопланктона в зарастающем малом водохранилище

Автор: Кононова О.Н., Тетерюк Б.Ю., Батурина М.А., Фефилова Е.Б.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1 (37), 2019 года.

Бесплатный доступ

Исследовано малое равнинное водохранилище, расположенное в подзоне средней тайги Республики Коми. Выявлено большое разнообразие и количественное богатство зоопланктона. Распределение планктонных организмов по акватории водоема в период исследований было относительно равномерным и зависело от типа составляющих его биотопов и климатических условий вегетационного периода.

Планктонные сообщества, водные макрофиты, малое водохранилище, республика коми

Короткий адрес: https://sciup.org/149128822

IDR: 149128822 | УДК: 574.5:591.524.12-045.52:627.8 | DOI: 10.19110/1994-5655-2019-1-16-25

Текст научной статьи Особенности распределения зоопланктона в зарастающем малом водохранилище

Водохранилища – гетерогенные природно-искусственные водные системы, образованные в большинстве случаев зарегулированием рек и включающие в себя их участки, оказавшиеся в зоне влияния гидротехнического сооружения [1, 2], 1987). Искусственные водоемы отличаются между собой по генезису, конфигурации, размерам, глубинам, характеру регулирования стока и ряду других показателей [2]. Все эти параметры в той или иной степени оказывают влияние на формирование и функционирование водной биоты этих водоемов, характер зарастания их водными макрофитами. Так, в крупных водохранилищах, где обычно хорошо выражена пелагиаль, развиты и отличаются стабильностью пелагические планктоценозы [3], в то время как прибрежные сообщества гидробионтов существуют в условиях резких изменений уровенного режима, когда площадь осушаемой литорали может достигать значительных величин [4, 5]. Растительность в таких условиях встречается лишь в заливах и на защищенных заостровных участках мелководий. Вследствие этого на обширных участках незащищенных мелководий в результате действия ветровых волн происходит насыщение воды взвешенными частицами, ведущее к гибели планктонных животных [4]. В малых водохранилищах уровень воды, как правило, в течение года меняется незначительно. Действие ветровых волн нивелируется из-за небольшого размера водоема, а в прибрежном мелководье при постоянной аккумуляции орга- нических веществ развиваются богатые видами высокопродуктивные сообщества водных макрофитов и планктонных организмов [6–8]. Тем не менее, благодаря этим процессам, малые водохранилища более, чем остальные, подвержены риску избыточного зарастания их акватории водными растениями, что оказывает негативное влияние на жизнедеятельность биоты водоема в целом [9].

В подавляющем большинстве исследования пространственного распределения зоопланктона проведены на крупных, имеющих хозяйственное значение водоемах [10–12 и др.], в то время как распределение зоопланктона в малых водохранилищах изучено недостаточно. В связи с этим, цель настоящей работы – установить особенности формирования и пространственного распределения зоопланктона в малом водохранилище, расположенном в бассейне р. Вычегда (Республика Коми).

Материал и методы

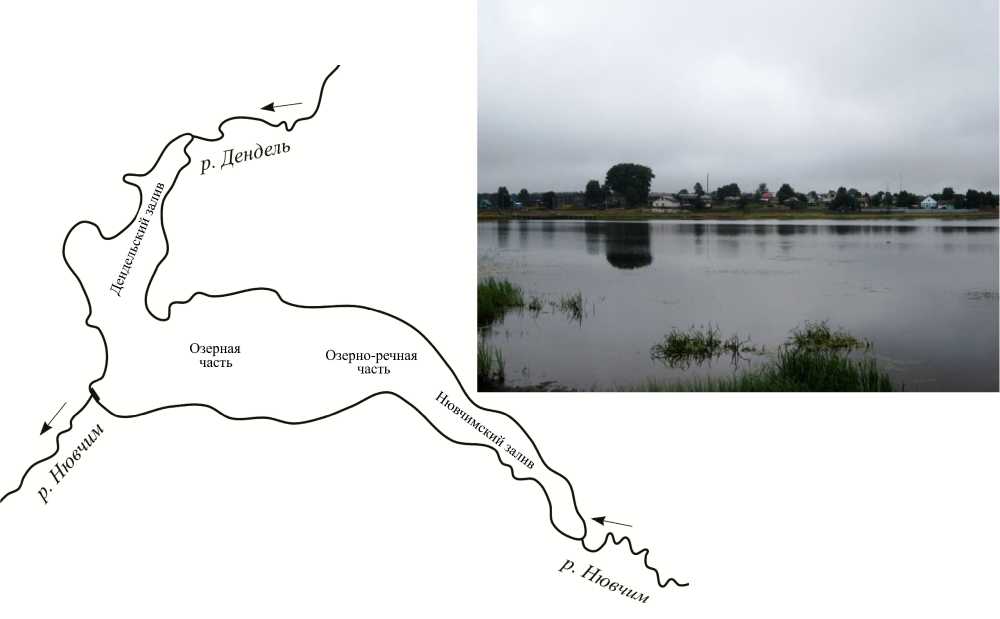

Исследования зоопланктона были проведены на Нювчимском водохранилище, расположенном в подзоне средней тайги Республики Коми (61º23′40″N, 50º45′25″E) (рис. 1). Реки, на слиянии которых образовано водохранилище, – правобережные притоки р. Сысола первого (р. Нювчим, длиной 31 км) и второго (р. Дендель, длиной 15 км) порядков. Плотина построена на р. Нювчим на расстоянии 6.4 км от устья [13]. Созданное во второй половине XVIII в. водохранилище из-за разрушения в 1977 г. водосброса было полностью спущено и на его месте

Рис. 1. Карта-схема Нювчимского водохранилища.

Fig. 1. Map-scheme of the Nyuvchim reservoir.

реки вновь выработали свое русло. В 1998 г. после ремонта плотины водоем восстановили [13]. По площади водного зеркала (1.72 км2) и размерам (максимальные: длина – 3.4 км, ширина – 0.5 км) его можно отнести к категории малых [2], а по глубине (максимальные глубины были отмечены вдоль затопленного русла р. Нювчим и у плотины, до 6.3 м) – к мелководным [2]. Водоем характеризуется наличием обширной мелководной зоны, зарастающей водными макрофитами. С 2007 г. на территории водоема функционирует холодноводное садковое форелевое хозяйство, площадь которого не превышает 1% площади водохранилища.

Пробы зоопланктона в водохранилище отбирали в июле 2000, 2013 и 2014 гг. в пелагиали и прибрежье, на глубоководных участках – сетью Дже-ди, в прибрежье – посредством фильтрации 50–100 л воды через сеть Апштейна (газ № 70). Наиболее полное описание водоема можно найти в работах [14, 15].

Реки исследовали в июле 2013 г.: Дендель – в 7 км выше подпора, Нювчим – в 3 км выше подпора, в 0.25 км и в 2.5 км ниже плотины. Ширина р. Дендель в месте отбора не превышала 4 м, грунт песчаный, покрытый наилком и детритом. Ложе реки захламлено ветками и стволами упавших деревьев. В русле р. Нювчим грунт плотный, песчаный, покрыт детритом, ширина водотока не более 6 м. На участках с замедленным течением берега зарастают Equisetum fluviatile L., вследствие чего становятся заторфованными и топкими. Глубина в пунктах отбора проб была менее 1 м, температура составляла 13.6 ºС в р. Дендель и 16 ºС – р. Нюв-чим. Ниже плотины были проведены дноуглубительные работы, берега и дно водотока отсыпаны песчано-гравийной смесью. К моменту исследований берега реки поросли Carex aquatilis Wahlenb., грунт покрыт иловыми и детритными отложениями. Температура воды в реке на этом участке составляла 18.6 ºС.

Камеральную обработку проб осуществляли в лабораторных условиях по методике [16].

Для выделения границ устьевых областей рек нами использованы показатели удельной электропроводности воды [17], измерение которой проводили в июле 2013 г. портативным анализатором “Multi 340i/SET” (Германия).

Изучение флоры Нювчимского водохранилища было выполнено в августе 2014 г. согласно методическим разработкам для гидроботанических исследований [18]. Видовой состав документирован гербарными сборами, хранящимися в Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO). Латинские названия таксонов сосудистых растений приведены по сводке С.К. Черепанова [19].

Для полноты учета фауны низших раков и коловраток все найденные в пробах виды, независимо от их экотопических характеристик [20], относили к зоопланктону. Старшевозрастных копеподитов определяли до вида и учитывали вместе со взрослыми животными того же вида. Копеподитов младших возрастов и науплиусов не идентифицировали. Названия таксонов приведены в соответствии с при- нятыми в работе [21]. Встречаемость видов в зоопланктоне оценивали как отношение числа проб, где вид присутствовал, к общему числу проб. К доминантным видам относили виды с относительной численностью и биомассой более 5%. Для выявления фаунистического сходства использовали коэффициент Съеренсена [22].

Структуру зоопланктоценозов устанавливали по соотношению видов внутри ценозов: к основному комплексу относили виды, коэффициент значимости которых был не менее 0.1 [23]; ведущие виды выявляли методом ранжирования видов в соответствии с их индексом плотности [24]. Достоверность различий средних численности и биомассы зоопланктона между выборками проб определяли при помощи U-критерия Манна-Уитни [25], который рассчитывали с использованием Statistica 6.0 для Windows. Для выполнения кластерного анализа применяли метод Варда, в качестве меры различия между кластерами использовали Эвклидово расстояние. Дендрограмму строили с применением программы Statistica 6.0 для Windows.

Результаты и обсуждение

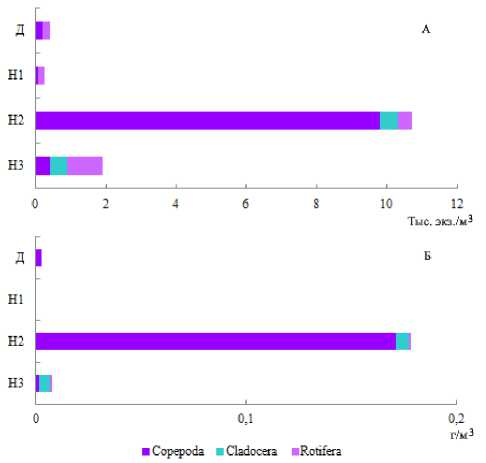

Как и большинство малых водохранилищ [2], Нювчимское создано зарегулированием малых рек. Потамопланктон в них беден как по составу видов, так и количественно (рис. 2). Формирование планктонных сообществ в таких водоемах происходит быстро в первые два-три года, что обусловлено вы-

Рис. 2. Распределение количественных характеристик зоопланктона в реках Дендель и Нювчим в 2013 г. Д – р. Дендель в 7 км выше подпора, Н1 – р. Нюв-чим в 3 км выше подпора, Н2 – р. Нювчим в 0.25 км ниже плотины, Н3 – р. Нювчим в 2.5 км ниже плотины.

Fig. 2. Distribution of the quantitative characteristics of zooplankton in the rivers Dendel and Nyuvchim in 2013. Д – the Dendel river, 7 km upper than the water surface ascent , H1 – the Nyuvchim river, 3 km upper than the water surface ascent, H2 – the Nyuvchim river, 0.25 km lower than the dam, H3 – the Nyuvchim river, 2.5 km lower than the dam.

падением из процесса фазы разрушения прежних биотопов [26]. Уже ко второму году функционирования (2000 г.) в Нювчимском водохранилище найдено 40 видов и форм зоопланктона, 93% которого в равных долях образовывали коловратки и ветвистоусые раки. Количественное развитие планктонных организмов было высоким (41.0-206.0 тыс. экз./м3, в среднем 111.3 ± 35.0 и 0.01-3.1 г/м3, в среднем 1.12 ± 0.57). Доминировали коловратки, составляя 61% как по численности, так и по биомассе, в основном за счет хищных Asplanchna priodonta Gosse и представителей рода Synchaeta . Наряду с ними многочисленными были Polyarthra remata Skorikov, а рачок Simocephalus vetulus (O.F. Müller) преобладал по биомассе.

К 2013–2014 гг. планктонная фауна водохранилища пополнилась 38 видами и формами, чему способствовало в большей мере формирование в водоеме литоральной зоны, представленной разнообразными биотопами – от незащищенного прибрежья до обширных зарослей водных макрофитов, наиболее распространенными среди которых были: на мелководьях – Elodea canadensis Michx., Persicaria amphibia (L.) S.F.Gray, Callitriche hermaphroditica L., по берегам – Carex aquatilis Wahlenb., Carex rostrata Stokes, реже - Equisetum fluviatile L. и Typha latifolia L.

Вместе с тем, из состава зоопланктона выпали виды коловраток – Brachionus angularis Gosse, Cephalodella gibba (Ehrenberg), Eosphora najas Ehrenberg, Filinia longiseta (Ehrenberg), Lecane ungulata (Gosse) и Trichocerca agnata Wulfert и низших раков – Eucyclops serrulatus (Fischer), Alona rectangula Sars, Pleuroxus truncatus (O.F. Müller), Ceriodaphnia affinis Lilljeborg, Iliocriptus sordidus (Liévin), обитавшие в водоеме в первые годы его существования.

В 2013–2014 гг. в Нювчимском водохранилище обитало 65 видов и форм зоопланктона, порядка 58% которых формировали коловратки [27]. Из таксонов, населяющих реки до подпора, в состав планктонных сообществ водохранилища вошли и успешно заселили вновь образовавшиеся экологические ниши 64%. Наиболее широко в водоеме были распространены Bosmina (B.) longirostris (O.F. Müller), B. (E.) sf. longispina Leydig, Ceriodaphnia pul-chella Sars, Sida crystallina (O.F. Müller) и Mesocyclops leuckarti (Claus), эти рачки встречены в 80– 100% проб.

Средняя по водохранилищу численность планктонных организмов увеличилась в 2013–2014 гг. незначительно (в 1.4 раза) в сравнении с 2000 г., как и биомасса – средние ее значения в течение всего периода исследований не превышали 1 г/м3, однако максимальные показатели в современный период выросли в 1.4 раза и составили 4.5 г/м3.

Распределение планктонных животных в водоеме, как правило, находится в тесной зависимости от его морфологии и гидрологии. В пределах акватории водохранилищ, расположенных в долинах рек, обычно выделяют несколько гидрологических зон [28]: речную, озерно-речную, озерную, а также заливы, образованные, в большинстве случаев, притоками. Границы между ними условны, однако каждая имеет свои характерные черты. Вместе с тем, в малых водохранилищах, в силу их размеров, слабого водообмена, обусловленного небольшой водоносностью рек, выделение этих зон имеет свои особенности. Устьевые области рек, образующих Нювчимское водохранилище, простого типа [17], на что указывает снижение удельной электропроводности за устьевым створом водотоков (р. Нювчим до подпора – 281, после 128 мкСм/см, р. Дендель – 306 и 122 соответственно) и ее относительная однородность на остальной части акватории водохранилища (122±1 мкСм/см). Таким образом, речная часть водохранилища и участок, образованный впадением р. Дендель, представляют собой предусть-евые заливы [17], которые нами обозначены как Дендельский и Нювчимский.

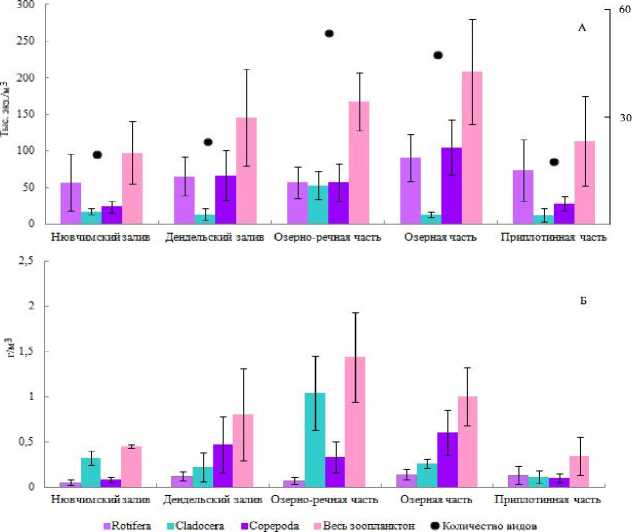

В Нювчимском заливе, вследствие скопления наносов, приносимых течением реки, водохранилище мелководно, бóльшие глубины можно наблюдать только вдоль затопленного русла. Степень зарастания макрофитами здесь максимальна (около 75%). На заболоченных обводненных берегах широко распространены плотные заросли сообществ водно-болотных растений Equisetum fluviatile , Carex rostrata и Typha latifolia . На мелководьях с остатками затопленных деревьев и кустарников формировались сообщества погруженных гидрофитов Elo-dea canadensis , Potamogeton perfoliatus L. и плавающей формы Sparganium emersum Rehm. Свободные от них участки заняты плейстофитами ( Lemna tri-sulca L., Lemna minor L. и Spirodela polyrhiza (L.) Schleid). Планктон отличался бедностью видового состава (рис. 3). Среди видов преобладали коловратки (55%) и ветвистоусые раки (36%). Только здесь была найдена коловратка Trichocerca elon-gata (Gosse). Количественное развитие зоопланктона не высокое (рис. 3). Как по численности, так и по биомассе доминировали Polyarthra major Burckhardt, Bosmina (E.) longispina и Daphnia (D.) cristata Sars, причем последний вид образовывал до 57 % всей биомассы зоопланктона. Кроме того, здесь многочисленна коловратка Pompholyx sulcata Hudson. Порядка 25% плотности и 16% биомассы планктонного сообщества формировали неполовозрелые формы Cyclopoida.

Береговая линия Дендельского залива сильно изрезана, есть острова. Ложе захламлено ветками и корягами. Как и в Нювчимском заливе, степень зарастания макрофитами Дендельского была довольно высока – около 60 %. На сырых, обводненных берегах залива сообщества воздушно-водных растений представлены менее плотными, по сравнению с Нювчимским, зарослями гелофитов Carex rostrata и Typha latifolia, Alisma plantago-aquatica L . и др. Сообщества погружённых макрофитов локализовались преимущественно в его истоковой части и правобережье. Нижняя часть Дендельского залива и примыкающее к нему левобережье имели относительно большие для макрофитов глубины (ок. 3 м), вследствие чего они оставались практически свободными от погруженной растительности. Здесь были отмечены лишь разреженные сообщества Po-tamogeton perfoliatus . Участие в составе сообществ свободно-плавающих растений ( Lemna trisulca, L. mi-

Рис. 3. Распределение количественных характеристик зоопланктона по акватории Нювчимского водохранилища в 2013–2014 гг.

Fig. 3. Distribution of the quantitative characteristics of zooplankton on the water area of the Nyuvchim reservoir in 2013–2014.

встречены как эвпланктонные – Dia-phanosoma brachyurum (Liévin), D. (D.) cristata , D. (D.) longispina , C. pulchella , B. (B.) longirostris , B.(E.) sf. longispina , Leptodora kindtii , так и литорально-фитофильные виды – Acroperus harpae (Baird), Alonella exigua , Sida crystallina , Simocepha-lus vetulus , Chydorus sphaericus (O.F. Müller) и Scapholeberis mucronata . Вместе с тем, среди всего многообразия видов доминировал в обоих заливах только B. (E.) sf. lon-gispina , способный при благоприятных условиях образовывать большие скопления [30]. Высокое видовое обилие ветвистоусых раков в этих биотопах обусловлено благоприятными трофическими условиями, наличию субстрата, на котором могут обитать придонные формы, а также защитой от хищников [29].

Озерно-речная часть представляет собой переходную область между Нювчимским заливом и озерной частью. Водоем на этом отрезке заметно расширяется, однако, как и в Нювчимском заливе, глубоководная зона неболь nor, Spirodela polyrhiza) – незначительно. Зоопланктон представлен в основном ветвистоусыми раками (54% видового состава) и коловратками (43%). Только в заливе найдены такие виды, как Pom-pholyx complanata Gosse, Scapholeberis mucronata (O.F. Müller), Daphnia (D.) longispina O.F. Müller и Alonella exigua (Lilljeborg). Численность и биомасса планктонных организмов были в 1.5 и 1.8 раз выше, чем в Нювчимском заливе. Преобладали здесь неполовозрелые формы веслоногих раков (39% численности и 32% биомассы зоопланктона). Кроме того, высокой численности достигали коловратки рода Polyarthra - P. euryptera Wierzejski и P. major, и рачок Bosmina (E.) sf. longispina. Наряду с ними биомассу образовывал Mesocyclops leuckarti.

Несмотря на то, что зарастание заливов водными макрофитами было одинаково высоким, различия в составе образующих их сообществ растений определили и различия состава планктонных сообществ. В Нювчимском заливе, где растительность в большей степени представлена плотными зарослями воздушно-водных форм, среди ветвистоусых раков отмечены в основном эвпланктонные и эвритопные виды – Daphnia (D.) cristata, D. (D.) cucullata Sars, Limnosida frontosa Sars, Ceriodaphnia pulchella, Bosmina (B.) longirostris, B. (E.) sf. longi-spina и Leptodora kindtii (Focke), что характерно, так как пелагические виды зачастую используют край зарослей как рефугиум в защите от хищников [29]. В Дендельском заливе, благодаря разреженному растительному покрову, состоящему из сообществ полупогруженной и погруженной растительности, состав кладоцер был в два раза больше. Среди них шая и растянута вдоль русла образующей водохранилище реки. Озерная часть характеризуется наличием открытого глубоководного плеса. Сообщества высших водных растений в озерно-речной и озерной частях водохранилища сосредоточены преимущественно в их правобережных участках. Береговая линия здесь очень изрезана. Она изобилует мелководными, небольшими по размерам заливчиками с илистыми и илисто-торфяными грунтами. Наиболее распространенные глубины правобережья – 0.7 м. На его обводненных берегах формируются сообщества Carex rostrata, чередующиеся с сообществами C. aquatilis, Typha latifolia и редкими кустами Salix phylicifolia L. В мелководных заливчиках и мочажинах среди зарослей осок распространены сообщества погруженных гидрофитов (Elodea canadensis, Potamogeton perfoliatus,Callitriche her-maphroditica, Potamogeton gramineus L.) и гидрофитов с плавающими на поверхности воды листьями (Persicaria amphibia и Potamogeton natans L.). В озерно-речной части, вдоль левого берега (более заболоченного, чем правый) среди обводненных зарослей осок (Carex rostrata и Carex aquatilis) в небольших их промежутках отмечены Hydrocharis morsus-ranae L. и Potamogeton berchtoldii Fieb. Степень зарастания озерно-речной части около 50%, озерной – 15. Среди видов зоопланктона в озерноречной части водохранилища преобладали коловратки (55%) и ветвистоусые раки (34%). Благодаря сочетанию сложившихся здесь факторов (обширная мелководная литоральная зона, заросли макрофитов и пр.), только на этом участке были встречены: Alona guttata Sars, A. quadrangularis (O.F. Mül- ler), Rhynchotalona falcata (Sars), Aspelta angusta Harring et Myers, Lecane (M.) lunaris (Ehrenberg), Testudinella patina (Hermann), обитающие в придонном слое воды литорали; фитофильных Campto-cercus rectirostris Sars, Macrocyclops albidus (Juri-ne), Megacyclops sp., Gastropus hyptopus (Ehrenberg), Trichotria tetractis (Ehrenberg) и эвпланктон-ные – Synchaeta pectinata Ehrenberg. Численность и биомасса зоопланктона здесь выше, чем в заливах (рис. 3). Доминировали в сообществе по численности Bosmina (E.) sf. longispina, Ceriodaphnia pulchel-la, Polyarthra euryptera и представители рода Syn-chaeta. Биомассу, наряду с B. (E.) sf. longispina, C. pulchella, формировали Daphnia (D.) cristata и Sida crystallina. Науплии и копеподиты веслоногих раков составляли до 25% численности и 22% биомассы зоопланктона. В озерной части водоема коловратки образовывали порядка 58% таксонов, ветвистоусые раки – 33%. Бóльшие, в сравнении с другими участками водохранилища, свободные от водной растительности площади акватории способствовали развитию эвпланктонных коловраток – Kellicottia longi-spina (Kellicott) и Anuraeopsis fissa (Gosse). Только здесь в прибрежье были найдены Lepadella ovalis (Müller), Euchlanis deflexa Gosse, Trichotria pocillum (Müller) и Alonella exсisa (Fischer). В озерной части водохранилища отмечали максимальные показатели численности зоопланктона (рис. 3), благодаря развитию на этом участке неполовозрелых форм веслоногих раков (до 44% численности и биомассы). В то же время доминирование мелких эвпланк-тонных коловраток Polyarthra euryptera, P. luminosa Kutikova, Synchaeta tremula (Müller) и Kellicottia lon-gispina обусловило снижение общей биомассы, которую в большей степени образовывали немногочисленные ветвистоусые – Sida crystallina, Cerioda-phnia pulchella, Bosmina (E.) sf. longispina и веслоногие раки – Mesocyclops leuckarti. Высокие показатели численности планктонных организмов могут быть связаны и с влиянием садкового форелевого хозяйства, расположенного в этой части водохранилища. Известно, что корм и продукты метаболизма рыб ускоряют процессы эвтрофиро-вания вод, что приводит к структурным изменениям в планктонных сообществах [31].

Приплотинная часть водохранилища является составной частью озерной. Макрофиты здесь отсутствовали, а глубины максимальны. В состав зоопланктона входили широко распространенные или обычные для водоема виды и формы. Доминировали по численности коловратки Polyarthra euryptera , P. luminosa , Synchaeta tremula , по биомассе – Polyar-thra euryptera и рачки Bosmina (E.) sf. longispina и Ceriodaphnia pulchella . Большую роль в планктонном сообществе играли науплии и копеподиты Cyclopoida (27% плотности и 32% биомассы зоопланктона).

В нижнем бьефе водохранилища, р. Нювчим планктонная фауна обогащалась организмами, попадающими через паводковый водосброс. В основном это пелагические виды, значительная доля которых, попадая в реку, погибает. Например, такие виды, как: Limnosida frontosa , Diaphanosoma bra-chyurum , Leptodora kindtii отмечены нами в русле реки на небольшом удалении от плотины, но отсутствовали ниже по течению. В 0.25 км ниже плотины были зафиксированы максимальные для реки показатели численности и биомассы зоопланктона (рис. 2). Ближе к плотине количественно доминировали веслоногие раки – Mesocyclops leuckarti и ювенильные формы Cyclopoida. Ниже по течению многочисленными были коловратки: Euchlanis dilatata Ehrenberg, Lecane ( M .) lunaris , Synchaeta tremula , Lecane luna (Müller) и Bdelloida, а также Bosmina (E.) sf. longi-spina и науплиусы и копеподиты веслоногих раков. Биомассу формировали низшие раки – B. (E.) sf. longispina , M. leuckarti , Acroperus harpae и неполовозрелые формы веслоногих раков.

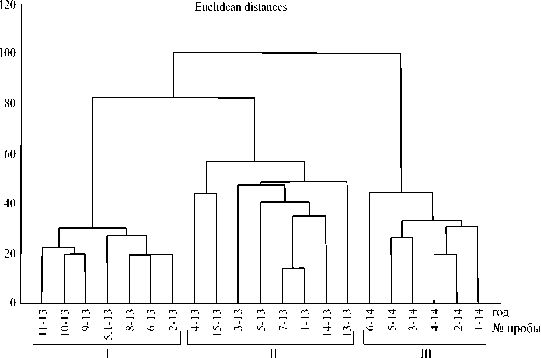

Несмотря на значительную разницу в распределении количественных характеристик зоопланктона по акватории Нювчимского водохранилища (рис. 3), достоверных отличий между участками не выявлено, лишь биомасса ветвистоусых раков, обитающих в озерно-речной части, была достоверно (при p<0.05) выше, чем в озерной. Благодаря малым размерам водоема, разграничение гидрологических зон в нем крайне условно и их различия и границы зачастую нивелируются, что отражается и на распространении планктонных сообществ, которое в большей степени зависело от типа биотопов, нежели от гидрологических зон. Исследования показали, что в водохранилище развиваются три зоо-планктонных комплекса (рис. 4). Первый (рис. 4, кластер I) характерен для относительно глубоководных биотопов (3–7 м), свободных от водной рас-

Tree Diagram for Variables Ward's method

Рис. 4. Кластерный анализ распределения видового состава зоопланктона по акватории Нювчимского водохранилища в 2013– 2014 гг. I–III – номера кластеров.

Fig. 4. The cluster analysis of distribution of species composition of zooplankton on the water area of the Nyuvchim reservoir in 2013–2014. I–III – numbers of clusters.

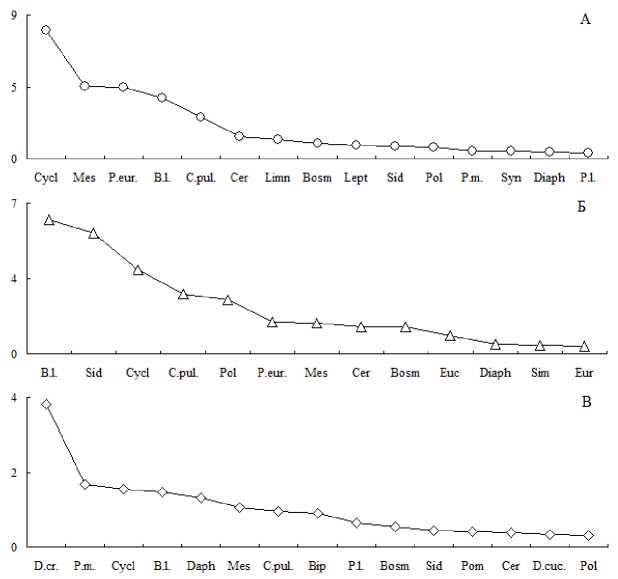

Рис. 5. Кривые ранжирования видов и форм зоопланктона Нюв-чимского водохранилища по значениям индекса плотности. А – сообщество зоопланктона, соответствующее кластеру I рисунка 3, Б – кластеру II и В – кластеру III.

Fig. 5. Ranking curves of species and forms of zooplankton of the Nyuvchim reservoir by values of the density index. А – the community of zooplankton conforming to the cluster I in Fig. 3, Б – to the cluster II and В – to the cluster III.

Гидрохимические показатели в Нювчимском водохранилище в период исследований Hydrochemical parameters in the Nyuvchim reservoir in the period of study деленные планктонные комплексы характерны для сублиторальной и литоральной зон, заросших водными макрофитами среднеглубоких и мелководных озер региона исследований [32]. Можно предположить, что отсутствие как такового пелагического планктонного комплекса является отличительной чертой малых мелководных водохранилищ от крупных, в которых тот обычно присутствует [11]. В холодный 2014 г., достоверно отличающийся (при р<0.01) более низкими температурами воды в летний период (см. таблицу) и соответственно более высоким (при p<0.005) насыщением воды кислородом (таблица), по всей акватории водохранилища был распространен комплекс Daphnia (D.) cristata (рис. 4, кластер III; рис. 5 В), обычно выделяемый для пелагиали холодноводных озер таежной зоны [32]. Развитие зоопланктона в целом в этот период отличалось низкими показателями: от 8 до 96 тыс. экз./м3 и от 0.01 до 0.08 г/м3.

Состав основных видов во всех выделенных зоопланктоценозах был сходен (индекс Съеренсена составил 0.6-0.7) и представлен большей частью видами с широкой экологической валентностью (рис. 5). Вместе с тем, в первых двух комплексах отмечены виды, свойственные тому или иному местообитанию. Так, на глубоководных биотопах – это эвпланктон-ные Limnosida frontosa , Leptodora kindtii и Synchaeta tremula , в литорали, среди зарослей высшей водной растительности – Eucyclops macrurus (Sars), Eurycercus lamellatus (O.F. Müller) и Simocephalus vetulus .

Заключение

В результате проведенных исследований в Нювчимском водохранилище выявлено большое разнообразие и количественное богатство зоопланктона. Формирование животного планктона в водохранилище происходило в относительно короткие сроки – уже в 2000 г., ко второму году функционирования водоема, в нем обитало 40 видов и форм, а средние показатели численности и биомассы были сопоставимы с 2013–2014 гг. Из видов, населяющих реки до подпора, более половины успешно заселили вновь образовавшийся водоем.

Распределение зоопланктона по акватории водохранилища было относительно равномерным и зависело в большей степени не от морфометрических характеристик гидрологических зон, как в крупных водохранилищах, а от характера составляющих их биотопов. Выделено три зоопланктонных комплекса, два из них свойственны для относительно теплого летнего периода. На глубоководных участках в этот период развивался планктонный комплекс с доминированием неполовозрелых форм Cyclopoida с субдоминантами: Mesocyclops leuckarti, Polyarthra euryptera, Bosmina (E.) cf. longispina и Ceriodaphnia pulchella. На мелководных участках, заросших макрофитами – комплекс Bosmina (E.) cf. longispina + Sida crystallina, с субдоминантами – Ce-riodaphnia pulchella, Polyphemus pediculus и ювенильными Cyclopoida. По своему составу оба комплекса соответствовали сообществам, населяющим сублиторальную и литоральную зоны озер региона исследований. Отсутствие как такового пелагического комплекса в водохранилище, вероятно, обусловлено малыми размерами водоема. В условиях более холодного летнего периода, независимо от типа биотопов, на всей акватории развивался особый планктоценоз с доминированием холодноводного Daphnia cristata.

Сток планктонных организмов через паводковый водосброс водохранилища способствовал заселению водотока, расположенного в его нижнем бьефе, не характерными для рек видами зоопланктона являются Limnosida frontosa , Diaphanosoma brachyurum и Leptodora kindtii и др., большая часть которых, однако, не распространялась ниже по течению. Кроме того, на этом участке реки наблюдали аномально высокие показатели численности и биомассы зоопланктона, обусловленные массовым развитием веслоногих раков.

В целом площадь зарастания исследуемого водоема составила порядка 40%. Максимально подвержены зарастанию водными растениями заливы (до 75% их площади). Распределение планктонных организмов в них было связано с характером зарастания и распределением сообществ макрофитов. Так, в Дендельском заливе, где заросли разрежены и преобладает полупогруженная и погруженная растительность, планктон более разнообразен, а его численность и биомасса выше (в 1.5 и 1.8 раз соответственно), чем в Нювчимском заливе, где бóльшие площади заняты плотными зарослями Typha latifolia , Elodea canadensis и Potamo-geton perfoliatus .

Работа выполнена в рамках госзадания отдела экологии животных Института биологии Коми НЦ УрО РАН (№ АААА-А17-117112850235-2), а также при частичной поддержке Комплексной программы УрО РАН (№ 18-4-4-37) и гранта РФФИ 18-44-110017 р_а.

Список литературы Особенности распределения зоопланктона в зарастающем малом водохранилище

- Кудерский Л.А. Экология и биологическая продуктивность водохранилищ. М.: Знание, 1986. 64 с

- Авакян А.Б., Салтанкин В.П., Шарапов В.А. Водохранилища. М.: Мысль, 1987. 325 с

- Луферова Л.А. Формирование зоопланктона Горьковского водохранилища//Биологические аспекты изучения водохранилищ. М.; Л.: Наука, 1963. С. 130-142

- Авокян А.Б., Ривьер И.К. Уровенный режим как фактор становления и функционирования экосистем водохранилищ//Водные ресурсы. 2000. Т. 27. №4. С. 389-399

- Зарубина Е.Ю., Ермолаева Н.И. Сезонная динамика макрофитов и зоопланктона литоральной зоны Новосибирского водохранилища в 2013 г.//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. №11-2. С. 216-220

- Корнилов Б.А., Шарапов В.А. Влияние водохранилищ на климат, грунтовые воды, почвы, растительность и животный мир//Водохранилища мира. М.: Наука, 1979. С. 118-130

- Зимбалевская Л.Н. Фитофильные беспозвоночные равнинных рек и водохранилищ. Киев: Наукова думка, 1981. 216 с

- Буторин Н.В., Успенский С.М. Значение мелководий в биологической продуктивности водохранилищ//Биологические ресурсы гидросферы и их использование. М.: Наука, 1984. С. 23-41

- Казмирук В.Д., Казмирук Т.Н., Бреховских В.Ф. Зарастающие водотоки и водоемы: динамические процессы формирования донных отложений. М.: Наука, 2004. 310 с

- Ермолаева Н.И. Водные экосистемы. Особенности формирования зоопланктона водохранилищ//экология. Серия аналитических обзоров мировой литературы ГПНТБ СО РАН. 2008. № 88. С.1-69.

- Лазарева В.И. Структура и динамика зоопланктона Рыбинского водохранилища. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. 183 с

- Особенности видовой структуры и пространственного размещения сообществ зоопланктона верхнего бьефа Нижегородской ГЭС, зоны речной гидравлики Чебоксарского водохранилища и устьевой области реки Оки/Г.В.Шурганова, В.С.Жихарев, Д.Е.Гаврил-ко, Д.О.Голубева, Т.В.Золотарева, Д.С.Ручкин//Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2017. № 53. С. 116-123

- Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2012 году». Сыктывкар: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, ГБУ «ТФИ РК», 2013. 199 с

- Батурина М.А., Кононова О.Н., Рафиков Р.Р. Состояние сообществ водных беспозвоночных (планктон, бентос) в условиях эксплуатации в водоёме форелевого хозяйства//Теоретическая и прикладная экология. 2015. №4. С. 93-98

- Современное состояние биоты малых водохранилищ Республики Коми/М.А.Батурина, О.Н.Кононова, Е.Б.Фефилова, Б.Ю.Тетерюк, Е.Н.Патова, А.С.Стенина, И.Н.Стерлягова//Журн. Сибирского федерального университета. Биология. 2017. Т. 10. №4. С. 422-445

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов/Отв. ред. Ф.Д. Мордухай-Болтовской. М.: Наука, 1975. 240 с

- Гидроэкология устьевых областей притоков равнинного водохранилища/Ред. А.В.Крылов. Ярославль: Филигрань, 2015. 466 с

- Катанская В.М. Высшая водная растительность континентальных водоёмов СССР. Методы изучения. Л.: Наука, 1981. 187 с

- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб.: Мир и семья-95, 1995. 992 с

- Протасов А.А. Жизнь в гидросфере. Очерки по общей гидробиологии. Киев: Академпериодика, 2011. 704 с

- Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России. Т. 1: Зоопланктон. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. 495 с

- Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. М.: Наука, 1982. 288 с

- Пидгайко М.Л. Зоопланктон оз. Едрово Новгородской области//Изв. ГосНИОРХ. 1973. Т. 84. С. 108-118

- Пидгайко М.Л. Зоопланктоценозы водоемов различных почвенно-климатических зон//Изв. ГосНИОРХ. 1978. Т. 135. С. 3-109

- Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1990. 352 с

- Дубовская О.П. Формирование зоопланктона Саяно-Шушенского водохранилища: Автореф. дис. канд. биол. наук. Иркутск: Иркутский ГУ им. А.А. Жданова, 1987. 21 с

- Кононова О.Н., Фефилова Е.Б. Планктонная фауна малых водохранилищ Республики Коми//Журн. Биология внутренних вод. 2018. №3. С. 12-22

- Беркович К.М. Русловые процессы на реках в сфере влияния водохранилищ. М.: Географический факультет МГУ, 2012. 163 с

- Семенченко В.П., Разлуцкий В.И. Факторы, определяющие суточное распределение и перемещения зоопланктона в литоральной зоне пресноводных озер (обзор)//Журн. Сибирского федерального университета, 2009. №2. С. 191-225

- Семенченко В.П., Разлуцкий В.И., Бусева Ж.Ф., Палаш А.Л. Зоопланктон литоральной зоны озер разного типа. Минск: Беларусю навука, 2013. 1732 с

- Состояние водной среды и биоты при функционировании садковых форелевых хозяйств/Л.П.Рыжков, И.М.Дзюбук, А.В.Горохов, Л.П.Марченко, Н.В.Артемьева, Т.А.Иешко, М.Г.Рябинкина, В.А.Раднаева//Водные ресурсы. 2011. Т. 38. № 2. С. 239-247

- Пидгайко М.Л. Зоопланктон водоемов Европейской части СССР. М.: Наука, 1984. 208 с