Особенности растительности и торфяной залежи болота на хребте Зигальга (Южный Урал)

Автор: Ивченко Татьяна Георгиевна, Денисенков Виктор Петрович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрен как современный растительный покров, так и палеосообщества болота, расположенного на хребте Зигальга (Южный Урал), на высоте 1000 м над ур. м.

Болота, растительные сообщества, палеосообщества, южный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/148200796

IDR: 148200796 | УДК: 581.526.33

Текст научной статьи Особенности растительности и торфяной залежи болота на хребте Зигальга (Южный Урал)

рых представлен целый ряд редких для Южного Урала бореальных видов, находящихся на южном пределе распространения ( Oxycoccus microcarpus, Vaccinium uliginosum, Empetrum hermaphroditum, Drosera rotundifolia, Rubus chamaemorus, Carex pauciflora, C. paupercula, Listera cordata и др).

Болото на хребте Зигальга залегает на высоте 1000 м над ур. м. Оно было исследовано нами в августе 2011 года, описан его современный растительный покров, взяты образцы торфяной залежи для ботанического анализа.

Впервые это горное болото изучали В.И. Маковский и Е.М. Фильрозе [5]. Мы рассматриваем данную работу как продолжение работ наших предшественников. При исследовании болотного массива использован космический снимок, который позволил определить сложную конфигурацию болота, а с помощью GPS-навигатора установить точные координаты геоботанических описаний и торфяных скважин. Бурение проводилось буром Гиллера, образцы отбирались через 25 см. Диаграммы ботанического состава торфов были построены с помощью программы Peat, любезно предоставленной С. А. Кутенковым (КНЦ РАН).

Болото расположено на наклонной террасе в ложбине, вытянутой вдоль склона в направлении с северо-востока на юго-запад. Общая протяженность его 5,5 км, в поперечнике от 0,5 до 1 км. Судя по снимку, Зигальгинское болото представляет собой болотную систему, северная часть которой достаточно обособлена и соединена с основной узким перешейком.

Большую часть болотного массива занимают березово-осоково-сфагновые сообщества, различные по богатству и обводненности местообитаний.

По краю массива сосредоточены березняки коч-карноосоковые ( Betula pubescens - Carex juncella ), которые довольно резко переходят в березняки болотно-травяно-осоково-сфагновые, для которых наряду с доминирующими осоками Carex rostrata, C. lasiocarpa и сфагновыми мхами Sphagnum angustifolium, S. russowii, обильны Sanguisorba officinale, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Ligularia sibirica, Bistorta major (pН – 4,8 - 5,2, уровень болотных вод (УБВ) – -10 – -15 см, ниже уровня моховой дернины).

В растительный покров болота вклиниваются ельники болотнотравно-осоковые, с разной степенью развития мохового покрова и представляющие собой переходную стадию от лесных сообществ к болотным. Собственно к болотным (мощность торфяной залежи 0,8 м) относятся сфагновые ельники паркового облика с разреженным пологом ели с преобладанием болотных осок (Carex rostrata, C. pauciflora), обилием Oxycoccus palustris и участием лесных видов (Luzula pilosa, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus). Характерны морошковосфагновые ельники, встречающиеся в разных частях болота то более, то менее узкими полосами среди осоково-сфагновых сообществ. Местами на космоснимке они напоминают гряды, но на самом деле таковыми не являются.

Почти в центре болотного массива находится небольшой участок с формирующимся грядовомочажинным комплексом, в котором кочки со Sphagnum fuscum местами выстраиваются в грядообразные цепочки. Более распространены кочки со S. magellanicum у основания берез на фоне преобладающих осоково-сфагновых или осоково-пушицево-сфагновых фитоценозов.

Торфяная залежь обследованного болота неглубокая, в среднем около 1 метра (с колебаниями от 0,8 до 2.0 м). На основе некоторых из заложенных нами торфяных скважин попытаемся восстановить палеосообщества и динамику растительного покрова для отдельных участков Зигальгинского болота.

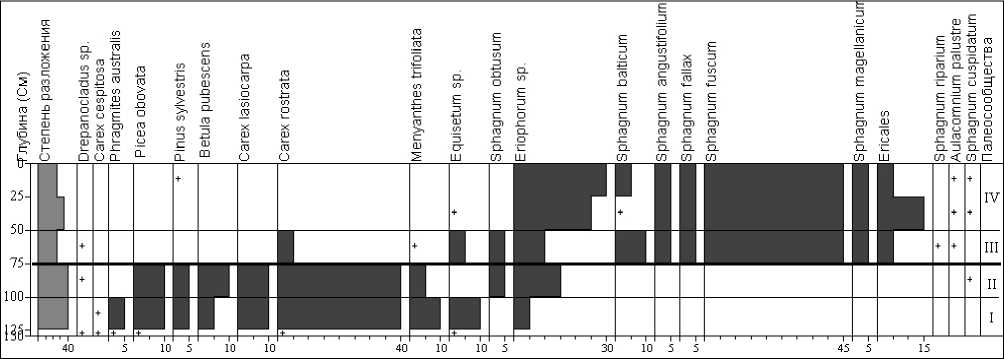

Наиболее интересна скважина № 6 с делением торфяной залежи на два резко различных слоя: верхний – 0 – 75 см и нижний – 75 – 125 см (рис. 1). Глубина торфяной залежи 1,25 метра, УБВ – -30 см ниже уровня моховой дернины, pH болотных вод – 2,6, что подтверждает их крайнюю бедность. Современный растительный покров представлен олиготрофным кустарничково-осоково-сфагновым сообществом. Древесный ярус не выражен, встречаются отдельные деревья Betula pubescens и Picea obovata , высотой (h) – 3 – 5 м, диаметром (d) – до 6 см. Отмечено несколько угнетенных сосенок. В травяно-кустарничковом ярусе (п/п – 40 – 50 %) обильны Vaccinium uliginosum (h – 10 см), Oxycoccus microcarpus, Rubus chamaemorus и Carex pauciflora. В моховом покрове (п/п – 100 %) доминирует Sphagnum fuscum, обильно встречаются S. magellanicum и S. angustifolium.

На основании анализа ботанического состава торфяной залежи выделены палеосообщества, сменявшие друг друга на протяжении около 6 – 6,5 тыс. лет. Болото сформировалось во второй половине теплого и влажного атлантического периода [7]. Господствующим сообществом этого времени были осоковые ельники (рис. 1, I). В древесном ярусе участвовали сосна и береза, но ель преобладала, а в травяном покрове доминировала Carex rostrata, наряду с ней заметное участие принимали болотные и водно-болотные травы (Equisetum fluviatile, Menyanthes trifoliata, Phragmites australis). Полностью отсутствовали сфагновые мхи. Анало- гом подобного сообщества могут быть современные березово-еловые топи.

Это сообщество сменилось следующим (рис. 1, II) также еще лесным и евтрофным, ему соответствует слой торфа на глубине 100 – 75 см. Это елово-пушицево-осоковая топь. Всего 3 вида маркируют это сообщество, которое носит явно экотонный характер, т.е. обозначает переход от еловых евтроф-ных топей к господству сфагновых сообществ. Свидетельствует об этом усиление роли пушицы (в 3 раза), судя по экологии, за счет появления олиготрофной Eriophorum vaginatum и участие в покрове сфагнума ( Sphagnum obtusum ). Именно это экотон-ное сообщество оказалось границей самой резкой смены в растительном покрове, произошедшей при изменении климата на рубеже атлантического и суббореального периодов. В сменившемся сухом и холодном климате из растительного покрова исчезают топяные евтрофные виды ( Equisetum fluviatile, Phragmites australis ), и как следствие формируются сфагновые переходные фитоценозы. Так, палеосообщество III, которое соответствует слою торфа 75 – 50 см, несмотря на преобладание олиготрофных видов, соответствует явно мезотрофным условиям местообитания. Участие мезотрофных и евтрофных растительных остатков в данном торфяном слое составляет в сумме 20%. Впервые, но еще в малом количестве, появляются кустарнички. Это сообщество можно назвать пушицево-сфагновым с хвощем. Такие олиготрофные сообщества с участием минеротрофных видов встречаются часто в покрове современных болот, преимущественно аапа и горных, т.е. всюду там, где наряду с атмосферным питанием участвуют делювиальные или напорные воды. И наконец, уже с глубины 50 см растительность приобретает современный облик (рис. 1, IV). Судя по преобладающим остаткам это кустарничково-пушицево-сфагновое сообщество. Полностью исчезли евтрофные и мезотрофные виды, эдифика-торная роль принадлежит Sphagnum fuscum . Обратим внимание на то, что в современном покрове участие пушицы на кочках данного участка ничтожно. Это говорит о том, что полной аналогии ботанического состава торфа и восстановленных на его основе палеосообществ проводить нельзя. Однако ход смен, закономерности динамического процесса маркируются с помощью такого анализа достаточно хорошо и достоверно.

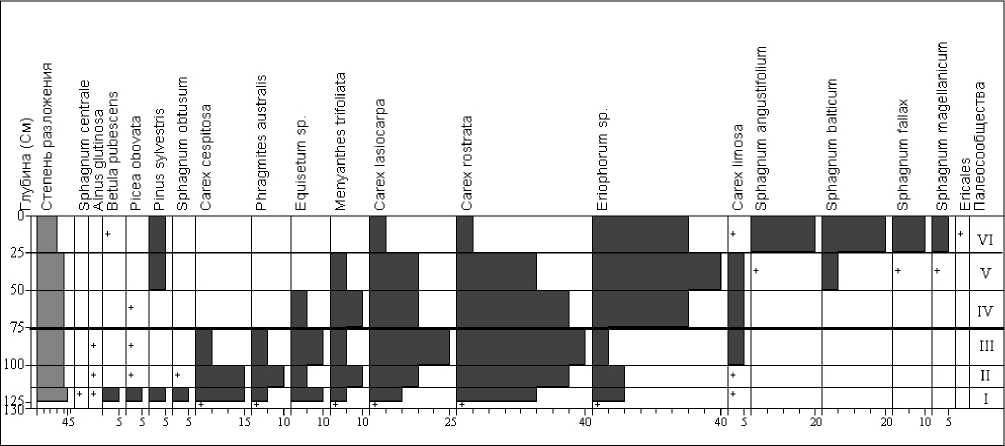

Скважина № 7 была пробурена в мочажине кочковато-мочажинного комплекса в пушицевосфагновом сообществе. Глубина торфяной залежи 1,2 метра, pH – 3,5, УБВ – -5 – -10 см ниже уровня моховой дернины. В травяно-кустарничковом ярусе (п/п – 50 %) доминирует Eriophorum vaginatum , обильны Carex lasiocarpa, Carex rostrata, Oxycoccus palustris. В моховом покрове (п/п – 100 %) доминируют Sphagnum angustifolium, S. balticum, встречаются Sphagnum fallax , S. russowii, Aulacomnium pa-lustre.

Развитие мочажин, как и кочек, данного болот- ного участка началось с заболоченного осокового ельника (рис. 2, I). Но гидрологические условия данного местообитания не способствовали возобновлению древесного яруса (слой торфа 115 – 75 см), который постепенно выпадает. На месте ельника формируется осоковые фитоценозы (рис. 2, II, III), в которых доминируют сначала Carex cespitosa и C. rostrata, затем Сarex lasiocarpa и C. rostrata, встречаются гидрофильные травы. Общие изменения климата в голоцене, переход от атлантического к суббореальному периоду маркируется, как и в первой скважине, на глубине 75 см торфяной залежи. Исчезают наиболее требовательные виды (Carex cespitosa, Phragmites australis), резко увеличивается обилие пушицы, вероятно из-за появления Eriophorum vaginatum, происходит мезотрофизация условий местообитания. В этот период формируется переходное пушицево-осоковое сообщество

(IV), соответствующее слою торфа 75 – 50 см. Далее начинается постепенная олиготрофизация, которая выражается в закономерном уменьшении хвоща, вахты и доминирующих видов осок с одновременным увеличением пушицы, вероятнее Eriophorum vaginatum и сфагновых мхов, среди которых преобладает Sphagnum balticum (V). Появляется Pinus sylvestris . Это палеосообщество можно назвать мезотрофным осоково-пушицево-сфагновым. И только самый верхний 0 – 25 см слой торфа соответствует современной пушицево-сфагновой растительности (VI), доля сфагновых мхов составляет 55 %, тогда как в предыдущем слое она не достигала 10 %, появляются кустарнички. Заметим, что хотя сосна и диагностируется в верхнем слое торфяной залежи, на данном участке мы ее не отмечали.

Сравнивая две выше описанные торфяные сква-

Рис.1 . Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества олиготрофной части Зигальгинского болота. Скважина № 6. Палеосообщества: I - Picea obovata - Carex rostrata , II - Picea obovata – Eriophorum sp. - Carex rostrata, III - Equisetum sp. - Eriophorum sp. - Sphagnum fuscum, IV - Paludifruticoli - Eriophorum sp. - Sphagnum fuscum

Рис.2 . Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества мезотрофной мочажины Зигальгинского болота. Скважина № 7. Палеосообщества: I - Picea obovata - Carex cespitosa - Carex rostrata, II - Carex cespitosa -Carex rostrata, III - Сarex lasiocarpa - Carex rostrata, IV - Eriophorum sp. - Carex rostrata, V - Carex rostrata -Eriophorum sp. - Sphagnum balticum, VI - Eriophorum sp. - Sphagnum angustifolium – S. balticum

жины можно видеть, что на кочках сплошной сфагновый покров, с преобладанием Sphagnum fus-cum сформировался значительно раньше, чем в мочажинах, повышенная обводненность которых препятствовала развитию сфагновых мхов. Таким образом, комплексность растительного покрова данного болотного участка формировалась с суббореального периода голоцена. С этого времени растительность кочек и мочажин развивалась по-разному. На микроповышениях господствовал Sphagnum fuscum , в микропонижениях Eriophorum vaginatum. Доминирование сфагновых мхов в мочажинах произошло только в современный субатлантический период.

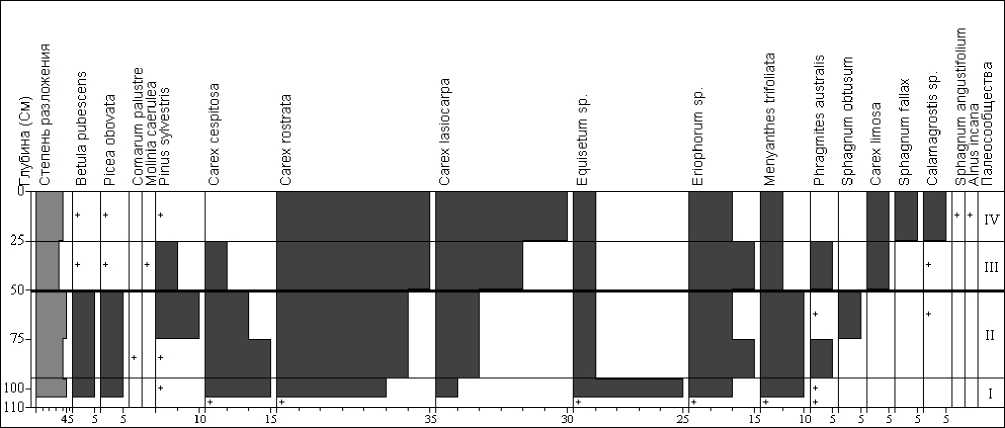

Скважина № 5 была пробурена нами в мезо-трофном березово-осоково-сфагновом сообществе рядом с окраиной болотного массива. Глубина торфяной залежи 1,0 м, pH – 4,5 – 4,6, УБВ – -10 см ниже уровня моховой дернины. В древесном пологе преобладает Betula pubescens над Picea obovata (п/п – 20 %, h – 4 – 6 м, d – до 7 см). В травянокустарничковом ярусе (п/п – 60 %) доминируют осоки Carex lasiocarpa, Carex rostrata, характерно значительное участие болотного разнотравья. В моховом покрове (п/п – 100 %) господствуют Sphagnum angustifolium, S. russowii и S. fallax встречается Aulacomnium palustre.

Развитие болотного участка начиналось также с еловых топей (рис. 3, I). Далее явной динамики, которая хорошо просматривалась в предыдущих скважинах, не наблюдается, что свидетельствует о специфичном развитии таких сообществ в горных условиях. Данные фитоценозы постоянно подпитываются водами с прилегающих территорий, за счет сильного уклона поверхности существует проточность и как следствие уменьшение застойных явлений. Маркируется только граница суббореала (между II и III). В суббореальном периоде увеличиваются доли Сarex lasiocarpa и Eriophorum sp . Сфагновые мхи диагностируются только в самом верхнем слое торфяной залежи (25 - 0 см).

Сравнение современных и прошлых растительных сообществ показывает, что смены шли в направлении дифференциации растительного покрова, усложнения структуры, связанной как с изменением климата и гидрологических условий, так и с постепенным обеднением минерализации болотных вод.

Рис.3 . Диаграмма ботанического состава торфов и палеосообщества мезотрофной окраины Зигальгинского болота. Скважина № 5. Палеосообщества: I Picea obovata - Carex cespitosa – Equisetum sp., II Picea obovata - Carex cespitosa - Carex rostrata, III - Pinus sylvestris - Сarex lasiocarpa - Carex rostrata, IV - Сarex lasiocarpa - Carex rostrata - Sphagnum fallax

Список литературы Особенности растительности и торфяной залежи болота на хребте Зигальга (Южный Урал)

- Агроклиматические ресурсы Челябинской области. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 151 с.

- Генкель А.А., Осташева Е.И. Висячие болота окрестностей горы Яман-тау на Южном Урале//Изв. Пермск. биол. н.-и. ин-та, 1933. Т.8. Вып. 6 -8. С. 233 251

- Колесников Б.П. Очерк растительности Челябинской области в связи с ее геоботаническим районированием//Тр. Ильменск. гос. заповед. им. В.И. Ленина. Свердловск: УФАН СССР, 1961. Вып. 8. С. 105-129.

- Куликов П.В. Конспект флоры Челябинской области (сосудистые растения). Екатеринбург-Миасс, 2005. 537 с.

- Маковский В.И., Фильрозе Е.М. К изучению болот и заболоченных лесов горной части Южного Урала//Тр. Ин-та экологии раст. и животных УНЦ АН СССР. Свердловск, 1975. Вып. 93. С. 81 -93.

- Мукатанов А.Х. Ландшафты и почвы Башкортостана. Уфа: БНЦ УРО РАН, 1992. 118с.

- Пановой Н.К. История горных лесов центральной части Южного Урала в голоцене//Лесоведение, 1982. № 1. С. 26 34.