Особенности размещения и роста городов Южного федерального округа России

Автор: Манаева Инна Владимировна, Ткачева Анна Сергеевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 3 (17), 2017 года.

Бесплатный доступ

Проблема феномена размещения производительных сил в пространстве на современном этапе развития экономической науки является предметом систематических и активных исследований, что определено растущей дифференциацией социально-экономического состояния городов. Цель исследования - выявить особенности размещения и роста городов на территории Южного федерального округа России. Рабочие гипотезы: 1) средняя численность населения города региона (за исключением столицы региона) коррелирует с расстоянием до ближайшего города с численностью населения 1 млн человек и более; 2) плотность населения в регионе имеет обратную зависимость от расстояния до ближайшего города-миллионника; 3) темп роста численности населения косвенно связан с объемом инвестиций в бюджет города. Методологической базой исследования послужили сравнительный анализ, метод группировок; проверка заявленных гипотез проведена с использованием метода наименьших квадратов; при оценке стабильности городской системы применен закон Ципфа, для выявления особенностей роста городов авторы использовали закон Гибрата...

Южный федеральный округ, город, численность населения, инвестиции, закон ципфа, закон гибрата, аллокация, развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/149131187

IDR: 149131187 | УДК: 332.12 | DOI: 10.15688/re.volsu.2017.3.10

Текст научной статьи Особенности размещения и роста городов Южного федерального округа России

DOI:

Введение. В ходе реализации социальноэкономической политики в регионах возникает необходимость понимания процессов, вызывающих концентрацию ресурсов, населения, предприятий на конкретной территории. Это определяется тенденцией урбанизации, агломерационными факторами, усиливающими дифференциацию регионального развития в рамках страны. Проблема феномена размещения производительных сил в пространстве на современном этапе развития экономической науки является предметом систематических и активных исследований, что определено растущей дифференциацией социально-экономического состояния городов: в 2015 г. объем отгруженных товаров и услуг на душу населения в г. Москве составил 467 тыс. руб.; в г. Санкт-Петербурге – 421 тыс. руб.; в г. Белгороде – 414 тыс. руб.; в г. Краснодаре – 302 тыс. руб.; в г. Астрахани – 244 тыс. руб.; в г. Пензе – 147 тыс. руб.; в г. Майкопе – 56 тыс. руб.; в г. Махачкале – 15,4 тыс. рублей [10].

Доля прожиточного минимума в среднемесячной начисленной заработной плате в 2014 г. составляет: в г. Москве – 20 %; в г. Санкт-Петербурге – 19 %; в г. Белгороде – 23 %; в г. Астрахани – 22 %; в г. Краснодаре – 23 %; в г. Майкопе – 29 %; в г. Махачкале – 27 % [10].

Ученые пытаются объяснить концентрацию конкурентных преимуществ на одних территориях (трудовые ресурсы, инвестиции) и дефицит на других, в результате чего формируются города, ускоренного развития, опережающие территории, и растет межрегиональное неравенство. Таким образом, выявление особенностей размещения и роста городов в России является актуальным и своевременным исследованием.

Целью исследования, результаты которого отражены в данной статье, является выявление особенностей размещение и роста городов на территории Южного федерального округа России. В работе будут подтверждены или опровергнуты следующие гипотезы: 1) средняя численность населения города региона (за исключением столицы региона) коррелирует с расстоянием до ближайшего города-миллионника; 2) плотность населения в регионе имеет обратную зависимость с расстоянием до ближайшего города-миллионника; 3) темп роста численности населения коррелирует с объемом инвестиций в бюджет города.

Обзор исследований. Для достижения поставленной цели рассмотрим зарубежные и отечественные исследования по данной теме. Первой попыткой сформулировать гипотезу о регулярности городов и связи их с размером стала «теория центральных мест» В. Кристаллера, согласно которой города располагаются в иерархичном порядке в зависимости от размера (численность населения) [13]. Зарубежные исследователи стремятся объяснить, что вызывает пространственное неравенство. Р. Товнсенд, К. Уэда предлагают модель, которая определяет взаимосвязь между экономическим ростом, финансовой структурой и неравенством. Н.М. Абдель-Рахман моделирует социальное обеспечение и неравенство доходов в системе городов. Э. Глайзер выявляет экономические силы, способствующие росту городов в США [15], отмечая роль географии рынков и соседей в иерархии городов. Темп роста городов-соседей оказывает прямое влияние на социально-экономическую активность в городе.

М. Бекман утверждает, что в границах территории распределение по размеру города подчиняется правилу Парето с индексом, равным единице, данная закономерность получила название закона Ципфа [11], который заключается в том, что если крупные города ранжировать по убыванию численности их населения, то отношение численности двух городов будет обратно пропорционально отношению их рангов.

Т. Розен и М. Резник первыми провели комплексные исследования данного закона на примере 44 стран. Исследователи считают, что в Австралии индекс завышен, и относят этот случай к исключениям. Если убрать из выборки Австралию, то лидером по индексу Парето становится Нигерия – 1,5 [17]. Р. Харрисс в проводимых исследованиях доказал, что распределение размера городов требует учета влияния международных взаимосвязей на процесс экономического роста [18].

М. Раваллион утверждает, что урбанизация снижает численность населения сельской местности, но способствует росту городской бедности, увеличивает пространственные различия [16]. Среди зарубежных урбанистов в оценке городского роста популярностью пользуется закон Гиб-рата, согласно которого темпы роста населения города не зависят от его начального размера. В 1931 г. Р. Гибрат установил правило: пропорциональный темп роста фирмы не зависит от ее абсолютного размера [12]. Данный закон применим к городам.

Вопросами пространственного и городского неравенства в современной отечественной экономической науке занимаются О. Балаш (пространственное моделирование городов) [1]; А. Буфетова (тенденции развития системы «центр – периферия») [2]; К. Глущенко (оценка межрегионального неравенства) [3]; Ж. Зайон-чковская, Н. Ноздрина (миграционные потоки, радиус притягательности крупных городов на основе социологических исследований) [4]; Е. Коломак (неравномерность пространственного развития, городские агломерации) [5]; М. Малкина (неравенство региональных доходов) [6]; А. Трейвиш, Т. Нефедова (оценка состояния городов страны, прогнозирование их реакции на финансовый кризис) [7].

Методология исследования. Методологической базой послужил сравнительный анализ, метод группировок. Оценку стабильности городской системы Южного федерального округа проводили с использованием закона Ципфа. Закон Ципфа или Парето-распределение представляют собой выражение степенного закона. В эмпирической литературе для оценки экспоненты степенной функции используется метод наименьших квадратов. Его преимущество заключается в том, что он дает визуальные критерии согласно с законом (ф. 1):

In rank = A — K ln size , (1)

где ln rank – логарифм ранга города; ln size – численность населения города; K – параметр распределения, оценочный коэффициент Ципфа, который дает наклон линейной зависимости между размером города и городским рангом. Закон Ципфа соблюдается при условии K = 1, то есть самый большой город в к раз больше к -го по величине города. При К < 1 – размеры крупных городов больше прогнозируемых законом Ципфа; при К > 1 распределение городов более равномерно прогнозируемого законом Ципфа [14].

Для выявления особенностей роста городов по показателю численность населения – закон Гибрата , логарифмическая специфика которого представлена формулой (2):

In r , t = eo + Yln r , t - 1 , (2)

где P0— константа; r it — численность населения города i в год t ; ri, t –1 – численность населения города i в год t —1; если у 1 равен 1, то темп роста города и начальный размер независимы (закон Гибрата выполняется) [12].

В исследованиях, проведенных А. Чешером, установлены следующие характеристики коэффициента Y 1 :

-

Y 1 < 1 — маленькие города растут быстрее, чем крупные;

-

Y 1 > 1 — крупные города растут быстрее маленьких [12].

В таблице 1 представлены результаты анализа распределения городов России в границах федеральных округов, плотности и уровня урбанизации в федеральном округе.

Наибольшее количество городов расположено в Центральном федеральном округе, в Северо-Кавказском ФО – в 5,5 раз меньше. По численности городского населения лидером выступает ЦФО, а численность г. Москвы составляет 12 108 тыс. чел., следовательно, в 305 городах проживает 17 844 тыс. человек. Северо-Западный и Южный федеральные округа имеют одинаковую численность городского населения, но в СЗФО крупный город Санкт-Петербург с населением 5 132 тыс. чел., то есть на оставшиеся 146 городов приходится 8 711,7 тыс. чел., на территории СЗФО расположены в основном малые города.

Выявим основные закономерности размещения городов ЮФО (см. табл. 2).

Cогласно данным таблицы 2, на территории ЮФО в 2015 г. расположено два города-милли-

Таблица 1

Распределение городов на территории России в 2014 г.

|

Федеральный округ |

Количество городов |

Численность городского населения, тыс. чел. |

Плотность населения, чел./км2 |

Уровень урбанизации, % |

|

Центральный |

306 |

29 952 |

59,9 |

81,8 |

|

Северо-Западный |

147 |

13 843,7 |

8,2 |

83,9 |

|

Южный |

79 |

13 963,8 |

33,3 |

62,8 |

|

Северо-Кавказский |

56 |

9 590,1 |

56,7 |

49,1 |

|

Приволжский |

198 |

19 672,7 |

28,7 |

71,2 |

|

Уральский |

139 |

14 371,1 |

6,8 |

80,7 |

|

Сибирский |

130 |

12 635,3 |

3,8 |

72,5 |

|

Дальневосточный |

66 |

4 069,3 |

1,0 |

75,3 |

Примечание . Рассчитано авторами по: [10].

Таблица 2

Особенности городов Южного федерального округа, 2014 г.

|

Регионы |

Количество городов |

Численность населения, тыс. чел. |

Уровень урбанизации, % |

Плотность населения, 2 чел. на км |

Расстояние до ближайшего города-миллионника, км |

|

|

столицы региона |

оставшихся городов |

|||||

|

Адыгея |

2 |

145,5 |

12,5 |

35 |

57,3 |

333 (г. Ростов-на-Дону) |

|

Астраханская область |

6 |

530,9 |

111,1 |

63 |

20,7 |

424 (г. Волгоград) |

|

Волгоградская область |

19 |

1 018,0 |

798,0 |

71 |

22,8 |

424 (г. Волгоград) |

|

Калмыкия |

3 |

104,0 |

22,0 |

45 |

3,8 |

299 (г. Волгоград) |

|

Краснодарский край |

26 |

805,7 |

1 957,3 |

51 |

71,6 |

276 (г. Ростов-на-Дону) |

|

Ростовская область |

23 |

1 109,8 |

1 719,2 |

67 |

42,0 |

276 (г. Ростов-на-Дону) |

Примечание . Рассчитано авторами по: [10].

онника: г. Волгоград, г. Ростов-на-Дону. Большая дифференциация численности населения городов имеет место в Астраханской, Волгоградской области и Республике Калмыкия, так как численность населения столиц данных регионов выше оставшейся части городского населения.

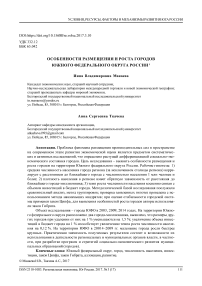

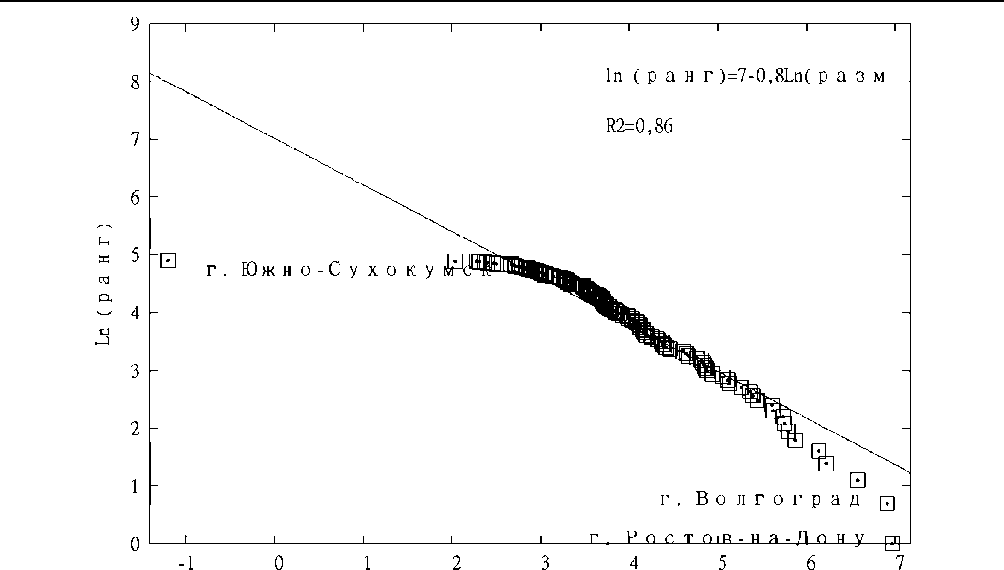

С применением закона Ципфа (правило «ранг – размер») проверим стабильность городской системы (по показателю численности городского населения) ЮФО в 2003–2014 гг. (см. рисунок).

Отметим, что в 2010 г. из состава ЮФО был выделен Северо-Кавказский федеральный округ, поэтому в анализе за 2003 г. учтены города СКФО. На рисунке показаны изменения в городской структуре обследуемого федерального округа в сторону увеличения стабильности, о чем свидетельствует график 2014 года.

Предположим, что данная ситуация является результатом исключения городов СКФО. Проверим заявленные гипотезы.

Средняя численность населения города региона коррелирует с расстоянием до ближайшего города-миллионника. Факторный признак –рассто-яние от города региона до города-миллионника, результативный – средний размер города региона (за исключением столицы). Показатели использовали по значению их натурального логарифма.

Базовая спецификация модели имеет следующий вид (ф. 3):

In y = 12 - 1,5ln x + £, (3)

где у – средний размер города региона (за исключением столицы), тыс. чел.; х – расстояние от города региона до города-миллионника, км; £ - ошибка.

Представленные результаты расчетов позволяют заключить, что размеры городов при удалении от городов-миллионников на 1 % уменьшаются на 1,5 %.

В результате проведенных расчетов вторая гипотеза не получила подтверждение.

Темп роста численности населения коррелирует с объемом инвестиций в бюджет города. Факторный признак – объем инвестиций в бюджет города, результативный – темп роста численности населения города. Анализ проводился за период 2009–2003 и 2014–2009 годов. Показатели использовали по значению их натурального логарифма.

За 2009–2003 гг. гипотеза не получила подтверждения. За период 2014–2009 гг. базовая спецификация модели имеет следующий вид (ф. 4):

In y = - 1,17 + 0,12 ln x + £ , (4)

где у – темп роста численности населения города; х – объем инвестиций в бюджет города, тыс. руб.; £ -ошибка.

В ЮФО увеличение объема инвестиций в бюджет города на 1 % способствует увеличению темпа роста численности населения на 0,12 %. Низкий коэффициент детерминации ( R 2 = 0,28) объясняется неучтенными факторами влияния на зависимую переменную.

По условиям закона Гибрата, темпы роста города не зависят от его начального размера. Тестирование данного закона в системе городов ЮФО было проведено за период 2003– 2014 годов. Отметим, что для получения более объективных результатов целесообразно за

Ln( размер)

3 4 5 6 7

Ln (размер)

Рисунок. Зависимость «ранг – размер» по показателю численности населения для городов ЮФО Примечание . Рассчитано авторами по: [8; 10].

начальный период в анализе использовать данные года возникновения города, но в связи с низким уровнем развития муниципальной статистики РФ, получение таких данных затруднено, по большинству малых городов они отсутствуют.

Проведенные расчеты позволили получить следующие модели:

-

1) период 2003–2009 гг. (ф. 5):

ln y, .=- 0,01 + 0,9ln x, , (5)

где y – численность населения города в 2009 г.; x – численность населения города в 2003 г.;

-

2) период 2009–2014 гг. (ф. 6):

In y = 0,4 + 0,9ln x, , (6)

где y – численность населения города в 2014 г.; x – численность населения города в 2009 г.

Таким образом, согласно коэффициента у 1 (коэффициент детерминации 0,9) на территории ЮФО в исследуемые периоды маленькие города растут быстрее крупных.

Рассмотрев особенности размещения и роста городов ЮФО, можно сделать ряд выводов:

-

1. Размеры городов при удалении от городов-миллионников на 1 % уменьшаются на 1,5 %.

-

2. Увеличение объема инвестиций в бюджет города на 1 % способствует увеличению темпа роста численности населения на 0,12 %.

-

3. На территории ЮФО в 20014–2009 гг. маленькие города росли быстрее крупных.

-

4. Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в дополнении методологических основ оценки роста городов с использованием закона Гибрата по показателю численности населения.

-

5. Полученные результаты могут быть использованы в деятельности региональных и муниципальных органов власти, позволят научно обосновать программы и стратегии социальноэкономического развития городов ЮФО.

Список литературы Особенности размещения и роста городов Южного федерального округа России

- Балаш, О. С. Моделирование темпов роста численности населения городов России: пространственный аспект/О. С. Балаш//Статистика и экономика. -2013. -№ 6. -С. 142-146.

- Буфетова, А. Н. Неравномерность пространственного развития: региональные центры и региональная периферия/А. Н. Буфетова//Регион: экономика и социология. -2009. -№ 4. -С. 55-68.

- Глущенко, К. П. Об оценке межрегионального неравенства/К. П. Глущенко//Пространственная экономика. -2015. -№ 4. -С. 39-58.

- Зайончковская, Ж. Миграционный опыт населения региональных центров России (на примере социологического опроса в 10 городах)/Ж. Зайончковская, Н. Ноздрина//Проблемы прогнозирования. -2008. -№ 4. -С. 98-112.

- Коломак, Е. А. Развитие городской системы России: тенденции и факторы/Е. А. Коломак//Вопросы экономики. -2014. -№ 10. -С. 82-90.

- Малкина, М. Ю. Исследование взаимосвязи уровня развития и степени неравенства доходов в регионах Российской Федерации/М. Ю. Малкина//Экономика региона. -2014. -№ 2. -С. 238-248.

- Нефедова, Т. Города и сельская местность: состояние и соотношение в пространстве России/Т. Нефедова, А. Трейвиш//Региональные исследования. -2010. -№ 2. -С. 42-56.

- Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов 2004 г.//Федеральная служба государственной статистики. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138631758656 (дата обращения: 07.05.2017). -Загл. с экрана.

- Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов 2009 г.//Федеральная служба государственной статистики. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138631758656 (дата обращения: 07.05.2017). -Загл. с экрана.

- Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов 2014 г.//Федеральная служба государственной статистики. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138631758656 (дата обращения: 07.05.2017). -Загл. с экрана.

- Beckmann, M. J. Lectures on Location Theory/M. J. Beckmann. -Berlin: Springer-Verlag, 1999. -196 р.

- Chesher, A. Testing the law of proportionate effect/А. Chesher//Journal of Industrial Economics. -1979. -№ 27. -Р. 403-411.

- Christaller, W. Central Places in Southern Germany/W. Christaller. -Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1967. -230 р.

- Gabaix, X. The Evolution of City Size Distributions/X. Gabaix, Y. Ioannides//Handbook of Regional and Urban Economics Cities and Geography. -Oxford: Elsevier, 2004. -Р. 2341-2378.

- Glaeser, E. The Wealth of Cities: Agglomeration Economies and Spatial Equilibrium in the United States/E. Glaeser, J. Gottlieb//Journal of Economic Literature. -2009. -№ 47.4. -Р. 983-1028.

- Ravallion, M. The Urbanisation of Global Poverty/M. Ravallion, S. Chen, P. Sangraula//World Bank Research Digest. -2007. -№ 1 (4). -Р. 1-8.

- Rosen, K. T. The Size Distribution of Cities: An Examination of the Pareto Law and Primacy/K. T. Rosen, M. Resnick//Journal of Urban Economics. -1980. -№ 8.2. -Р. 165-186.

- Xu, Z. A Spatial and Temporal Autocorrelated Growth Model for City Rank -Size Distribution/Z. Xu, R. Harriss//Urban Studies. -2010. -№ 47 (2). -Р. 321-335.