Особенности разрушения древесины при сжатии

Автор: Архипов И.В., Коротин А.И., Лазарев А.Л.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 9 т.12, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен процесс нагружения древесины сжимающей нагрузкой вдоль волокон и особенности ее поведения при данном типе загружения. Сделаны выводы по возникновению линий скольжения и разрушению древесины в целом. Для эффективного анализа концентрации напряжений и прогнозирования начального разрушения образца была разработана иерархическая модель древесины.

Древесина, линии скольжения, модель, сжатие, строение клетки

Короткий адрес: https://sciup.org/147250590

IDR: 147250590 | УДК: 539.4

Текст научной статьи Особенности разрушения древесины при сжатии

На протяжении всей истории древесина непрерывно применялась в различных направлениях человеческой деятельности, в том числе и строительстве. В нынешнее время она также остается непревзойденным материалов, даже несмотря на разработку различных новых прочных синтетических композитов. Ввиду своей распространенности, древесина подверглась детальному изучению. И одним из наиболее освоенных видов ее напряженного состояния стало сжатие.

Сжатие может рассматриваться в двух направлениях – вдоль и поперек волокон, при этом последний случай в радиальном и тангенциальном направлениях. Также при поперечном направлении сжатия материала нужно учитывать варианты нагружения по площади: образец нагружен по всей своей поверхности; нагрузка находится лишь на части поверхности.

При испытании на сжатие в поперечном направлении древесины в большинстве случаем трудно определить момент разрушения по стрелке силоизмерителя. Это связано с тем, что при данном виде нагружения древесина может сильно деформироваться, при этом момент нагружения наглядно не фиксируется. В связи с этим, испытания проводятся по специальной методике, и для оценки прочности древесины при сжатии поперек волокон и местном смятии используется условный предел прочности [1].

Случай сжатия вдоль волокон имеет существенные отличия от предыдущего варианта по множеству показателей. Если в первом случае идет прессование древесины, то во втором происходит развитие линий скольжения, причем под разными углами, в зависимости от породы древесины и ее плотности. Чем выше плотность, тем угол наклона будет меньше.

Следует отметить, что обнаружение линий скольжения является сложной задачей, выполнение которой может быть довольно трудоемким. Это связано с тем, что в процессе достижения критической нагрузки в образце развиваются деформации, и в момент преодоления ее значения происходит резкое разрушение структуры. Самой главной проблемой в этом случае является то, что значение критической силы точно неизвестно.

Исследования древесины ведутся уже длительный период, и за это время было получено множество различных данных. Однако практически вся основная часть из них проводилась на образцах малых размеров, что в свою очередь не учитывает масштабный фактор. К сожалению, в литературе также не удалось обнаружить каких-либо систематизированных данных на данную тему, лишь отдельные мало перекликающиеся друг с другом сведения. В следствии этого в процесс испытаний было включено изучение не только прочности и разрешения древесины при данном виде нагружения, но и было принято во внимание влияние масштабного фактора.

Основной породой для проведения исследования была принята сосна. Выбор данной породы обусловлен тем, что она является одной из наиболее распространенных в промышленности, а также занимает около 20% всех древесных запасов нашей страны.

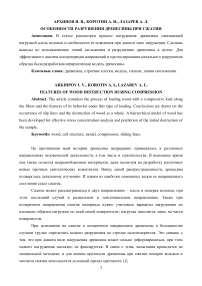

В ходе подготовки были проведены испытания на образцах с поперечными размерами от 10^50 до 50х50 мм. В результате за основной был принят образец с размерами 50х50х100 мм (рисунок 1).

Рис. 1. Размеры образца и схема выпила брусьев из ствола.

Помимо того, что использовались образцы различных типоразмеров, также они выпиливались из разных частей ствола самого дерева. Ствол делился на 4 одинаковые части при помощи четырех радиусов, направленных друг к другу под углом в 90°, и из него 2

выпиливались брусья на одинаковом расстоянии от центра так, чтобы их грани были перпендикулярны радиусам ствола (рисунок 1).

Испытание проводилось для случая сжатия вдоль волокон. После чего по полученным данным строились графики «напряжения - перемещения». Также для подтверждения результатов были реализованы модели клеточной структуры древесины для данного варианта загружения. В случае сжатия вдоль волокон, как было сказано ранее, разрушение происходит по линиям скольжения. Их возникновение можно описать структурными внутренними изменениями в материале [2].

В работе [3] отмечается, что именно сердцевинные лучи оказывают непосредственное влияние на характер развития линий скольжения [3]. Однако в противовес данному предположению было выдвинуто другое [4]: причина такого явления кроется в особенностях напряженного состояния образца, а в свою очередь развитие складок под определенными углами в зависимости от грани является сопутствующим процессом [4].

Мы, в свою очередь, считаем, что образцы разрушаются вследствие наличия внутренних структурных изменений, а различные внешние факторы оказывают лишь незначительное влияние, и, как следствие, появление, размещение и развитие линий скольжения не зависит от этого.

of

X э а а 1о

О -^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^. 23,232 43,23 63,23 83,23 103,23123,23143,23163,23183,23203,23223,23243,23 Напряжения при сжатии а, МПа

Рис. 2. Диаграмма «напряжения - деформации» при сжатии вдоль волокон.

При описании диаграммы «напряжения - перемещения» можно выделить три различных участка [5]. Первый характеризуется смятием ранней древесины под действующей нагрузкой, при этом рост деформаций значительно опережает рост усилия. В свою очередь, второй представляет собой зону упрочнения материала, и зависимость на графике приобретает линейный характер. И заключительный, третий этап, представляет собой зону достижения критической нагрузки; здесь происходят необратимые деформации, график выравнивается и начинает ниспадать вниз (рисунок 2).

Помимо этого, на диаграмме можно выделить этап, который представляет собой область нисходящей ветви. Он также разделяется на несколько участков, при этом на первом происходит только лишь возникновение самих линий скольжения, когда остальные характеризуются попеременным упрочнением с развитием все новых трещин, что, в конечном итоге, приводит к разрушению образца. Образование линий скольжения на образцах при испытании на осевое сжатие приведены на фотографиях (рисунки 3, 4).

Рис. 3. Образец №3 50×50 мм.

Рис. 4. Образец №6 50×50 мм.

При проведении анализа можно сделать вывод, что разрушение древесины при сжатии происходит из-за разрыва межструктурных связей между волокнами, сопровождающееся потерей их устойчивости. Это подтверждается результатами сгенерированной модели клеточной структуры древесины.

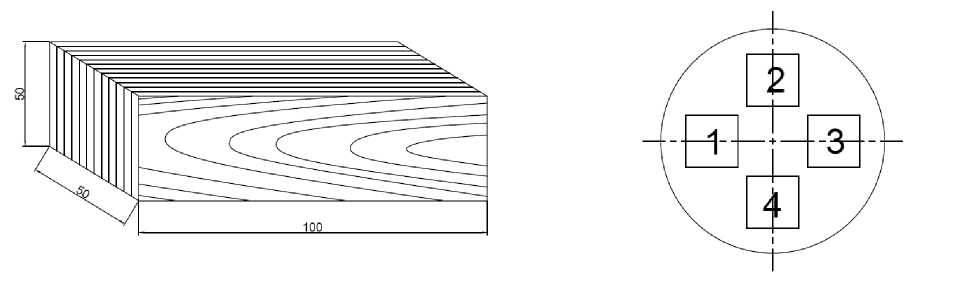

Модель была рассчитана и проанализирована при помощи метода конечных элементов в программе FreeCAD. Для создания модели структур были приняты некоторые допущения:

-

1. На макроуровне древесина представлена как совокупность прямоугольных клеток со стенками одинаковой толщины;

-

2. Клеточная стенка представлена в виде четырех слоев: первичной стенки Р и вторичной стенки S, содержащей в себе три слоя - S 1 , S 2 и S 3 ;

-

3. Слой М является связующим двух соседний клеточных стенок (рисунок 5).

Рис. 5. Модель клеточной структуры древесины.

При задании свойств элементов было учтено, что каждый слой клеточной стенки на микроуровне представляет собой армированные фибриллами композиты. Слои P и М являются материалами изотропными и имеют свои определенные упругие константы (таблица 1). В свою очередь слои вторичной стенки анизотропны в виду отличного содержания химических веществ и своего строения (таблица 2).

Таблица 1

Характеристики слоев М и Р

|

Слой |

Е (ГПа) |

γ |

|

М |

2,82 |

0,30 |

|

Р |

3,97 |

0,28 |

Е – модуль упругости; γ – коэффициент Пуассона.

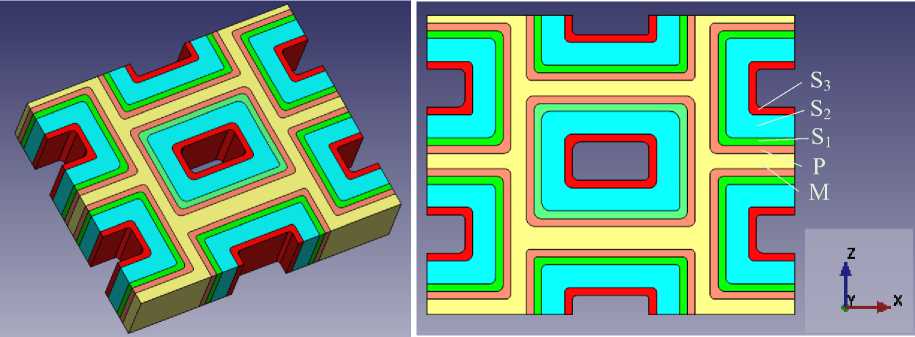

Рис. 6. Результаты расчета клеточной структуры древесины.

Таблица 2

Характеристики слоев S 1 , S 2 и S 3

|

Слой |

Е x (ГПа) |

Е z (ГПа) |

Е у (ГПа) |

γ zx |

γ xy |

γ zy |

|

S 3 |

8,43 |

7,98 |

50,36 |

0,39 |

0,33 |

0,32 |

|

S 2 |

9,85 |

9,16 |

63,96 |

0,24 |

0,23 |

0,33 |

|

S 1 |

8,54 |

8,02 |

53,10 |

0,38 |

0,33 |

0,32 |

Е i – модуль упругости в i -м направлении слоев клеточной стенки; γ ij – коэффициент Пуассона слоев клеточной стенки.

Анализируя результаты, полученные после проведения расчета модели, можно увидеть, что основные напряжения возникают именно во вторичной стенке клетки (рисунок 6). При этом в углах стенки наблюдаются наибольшие напряжения, свидетельствующие о том, что процесс отрыва волокон друг от друга начинается именно с этого места.

Список литературы Особенности разрушения древесины при сжатии

- Хухрянский П. Н. Прочность древесины. - М.: Гослесбумиздат, 1955. - 152 с.

- Иванов Ю. М. Деформации древесины под действием повторной статической нагрузки при сжатии вдоль волокон // Вопросы прочности и изготовления деревянных конструкций: сборник статей. - М., 1952. - С. 7-47.

- Москалева В. Е. Строение древесины и его изменение при физических и механических воздействиях. - М.: АН СССР, 1957. - 166 с.

- Тутурин С. В. Механическая прочность древесины // Физическая мезомеханика. - 2004. - № 7. - С. 85-88. EDN: IJVUZV

- Шемякин Е. И., Тутурин С. В., Короткина М. Р. Разрушение древесины при сжатии // Вестник Московского университета леса - Лесной вестник. - 2005. - № 3. - С. 56-70.