Особенности развития деформаций отвалов фосфогипса

Автор: Кутепова Н.А., Коробанова Т.Н.

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Рубрика: Свойства горных пород. Геомеханика и геофизика

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты многолетних геодезических наблюдений при формировании отвала фосфогипса Балаковского филиала АО «Апатит» в Саратовской области, которые позволили изучить закономерности развития деформационных процессов, обусловленных одновременным проявлением оползневых смещений и осадок поверхности отвала. Рассмотрены причины, механизм, динамика и условия образования оползней на отвалах фосфогипса, включая влияние техногенного водоносного горизонта на изменение несущей способности основания сооружения. Данные лабораторных исследований фосфогипса характеризуют его как сильно сжимаемый материал, обладающий выраженными реологическими свойствами, что предопределяет проявление на отвалах фосфогипса больших по величине деформаций оседания, длительно не затухающих во времени. Представленные в статье сведения могут быть полезны при оценке устойчивости отвалов фосфогипса и определении их максимальной емкости.

Отвалы фосфогипса, устойчивость откосов, деформационные процессы, осадки, оползни, механизм деформационных процессов, техногенный водоносный горизонт, деформационные свойства фосфогипса

Короткий адрес: https://sciup.org/140215886

IDR: 140215886 | DOI: 10.17073/2500-0632-2017-1-31-37

Текст научной статьи Особенности развития деформаций отвалов фосфогипса

Отвал химкомбината БФ АО «Апатит» является одним из многочисленных объектов складирования фосфогипса – побочного продукта производства фосфорной кислоты и фосфорсодержащих минеральных удобрений. В мире насчитывается свыше 52 государств, на территориях которых расположены подобные отвалы с общим объемом фосфогипса порядка 5,6 - 7,0 млрд т [9]. Например, в отвалах Туниса (г. Габес) скопилось 52 млн т фосфогипса, в Испании (г. Уэльва) - 100 млн т, в Бразилии - 150 млн т, в США (Флорида) - более 200 млн т. На химических предприятиях стран СНГ: в Украине - 33,2 млн т; в Казахстане - 22 млн т; в Узбекистане - 55,2 млн т; в Туркменистане - 6,6 млн т; в Беларуси - 13,1 млн т; в Литве - 7,7 млн т [12]. На территории нашей страны в отвалах хранится более 200 млн т фосфогипса.

Представленные статистические данные убедительно свидетельствуют об актуальности проблемы складирования отходов химической промышленности, которая с каждым годом обостряется в связи с нарастанием мощностей предприятий, с одной стороны, и ужесточением требований к охране окружающей среды и рациональному использованию земельных ресурсов, с другой стороны. В Российской Федерации предприятия по производству фосфорной кислоты и минеральных удобрений расположены в Московской, Ленинградской, Вологодской, Саратовской областях, в Краснодарском крае. Расширение отвальных хозяйств вблизи крупных населенных пунктов сопряжено с рядом ограничений, связанных с отсутствием доступных площадей или необходимостью их изъятия на длительное (неопределенное) время из сферы сельскохозяйственного и лесного назначения; сопротивлением муниципальных органов исполнительной власти из-за ухудшения природной обстановки района, снижением спроса на окружающие территории ввиду непривлекательности ландшафтов и опасного экологического фона. Выходом из сложившейся ситуации на сегодня для многих действующих предприятий является увеличение отвалоемкости уже имеющихся земельных отводов.

Геомеханическое обоснование возможности и целесообразности увеличения емкости отвалов заключается в расчетной оценке максимальных безопасных параметров сооружений (высоты и результирующих углов откосов) и объемов отходов, которые можно дополнительно разместить в отвале при проектируемом повышении его высоты [1, 5]. При решении геомеханических задач необходимо учитывать, что формирование отвалов неизбежно сопровождается развитием деформаций, среди которых следует выделять допустимые, не представляющие угрозы для работающего оборудования, и опасные – способные привести к аварии и остановке технологического процесса эксплуатации отвала. Многолетний опыт исследований отвала химкомбината БФ АО «Апатит» позволил изучить особенности проявления деформационных процессов, которые следует учитывать при проектировании повышения высоты отвалов фосфогипса [10].

Исследуемый отвал расположен в Саратовской области. В геоморфологическом отношении территория приурочена ко второй надпойменной террасе р. Волги с равнинным рельефом. В геологическом строении верхней части разреза принимают участие песчано-глинистые отложения верхнечетвертичного возраста общей мощностью от 11 до 22 м. Непосредственно в основании отвала залегают делювиальные суглинки мощностью до 3 м, под которыми распространен 3 - 5-метровый слой лиманноморских шоколадоподобных глин, известных в инженерной геологии как «набухающие хвалынские глины». Ниже распространены аллювиальные отложения - голубые суглинки мощностью 4 - 6 м, подстилаемые песками.

Отвал эксплуатируется более 40 лет. Его формирование ведется по схеме веерного размещения отходов от периферии к центру, поярусно, с расширением площади от-валообразования. К настоящему времени на площади 159,6 га сформировано многоярусное сооружение с максимальной высотой в центре более 55 м. Высота внешних откосов по периферии отвала достигает 40 - 45 м. Вокруг отвала возведена противофильтра-ционная дамба, по оси которой в толще делювиальных суглинков методом «стена в грунте» сооружена противофильтрационная завеса (ПФЗ). Для отвода поверхностных вод, стекающих с откосов отвала, по периметру сооружения устроены водоотводящие лотки, которые сообщаются с прудами-испарителями.

Необходимость в организации инструментального деформационного мониторинга на отвале была обусловлена появлением в 2009 г. признаков развития деструктивных процессов – фильтрационных выходов воды на прилегающей территории между нижней бровкой отвала и ПФЗ, деформаций водоотводящих лотков [4, 8]. Вместе с тем в этот период рассматривался вопрос о повышении высоты отвала до 50 м, а в последующем – до 70 и 100 м.

Геодезическими измерениями было установлено, что при высоте 40 м углы внешних откосов составляют 27 - 28°. Ранее при высоте 15 - 25 м откосы находились в устойчивом состоянии при углах 32 - 40°. Следовательно, повышение высоты отвала сопровождается самопроизвольным выпо-лаживанием откосов, вызванным развитием реологических процессов в толще глинистых пород, залегающих в основании сооружения. Попытки увеличить высоту отвала от 40 до 50 м повлекли интенсификацию горизонтальных смещений на внешних откосах, которые на участках ведения горных работ протяженностью 120 м переросли со временем в оползневые деформации подподошвенного типа.

На начальной стадии развития оползневого процесса скорость горизонтальных смещений нижней бровки откосов составляла от 0,3 до 2,0 мм/сут при слабо выраженном нарастании скоростей горизонтальных смещений верхней бровки 0,04 - 1,0 мм/сут. При этом оседание откоса отвального яруса происходило медленно и незаметно, без разрыва сплошности насыпного массива, но инструментально фиксировались довольно большие вертикальные смещения, развивающиеся на верхней площадке с интенсивностью 3 - 10 мм/сут, а у нижней бровки - 0,1 - 1,0 мм/сут. Визуально наблюдались подъем поверхности основания у нижней бровки отвала, деформации изгиба стенок дренажной канавы. За пределами ПФЗ деформаций не зафиксировано.

В активную стадию развития оползней визуальные признаки нарушения устойчивости на опасном участке проявлялись вполне очевидно, наблюдалось нарушение устойчивости откоса отвала с отчленением оползневого тела, образование вала выпирания, обнажение разреза четвертичных грунтов в вале выпирания, разрушение дренажной канавы (рис. 1). Активная стадия продолжалась в течение полугода (01.11.2010–17.05.2011), максимальные скорости горизонтальных смещений на разных участках достигали 1,5—3,7 мм/сут. Вертикальные осадки верхней площадки откоса при этом не интенсифицировались, их скорость составляла 3—11 мм/сут. Поднятие земной поверхности у нижней бровки происходило со скоростью 1,2—3,5 мм/сут.

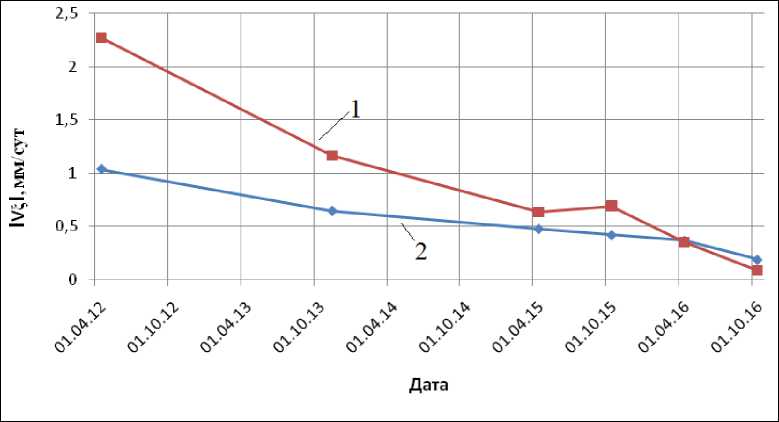

Во избежание дальнейшей интенсификации оползней отвальные работы были перенесены вглубь территории на значительное расстояние от внешних откосов. Геодезические наблюдения, выполнявшиеся на протяжении последующих 6 лет, свидетельствуют о весьма длительном характере затухания деформаций на стадии стабилизации оползневых процессов. За весь период наблюдений скорости горизонтальных смещений откосов на оползневом участке снизились в несколько раз — до 0,012 — 0,554 мм/сут (рис. 2).

Рис. 1. Визуальные признаки развития оползней подподошвенного типа с образованием вала выпирания (май 2011 г.)

Рис. 2. Изменение скорости горизонтальных смещений реперов во времени:

1 – по реперу на верхней бровке отвала;

2 – по реперу на нижней бровке отвала

В результате развития деформационных процессов произошло выполаживание углов откосов отвала; по данным последних геодезических измерений (2016 г.) они уменьшились до 16 - 23°.

Для дальнейшего обеспечения безопасных условий формирования отвала важно установить причины образования и механизм развития оползневых деформаций. Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что активному развитию оползней предшествует появление воды у нижней бровки отвала с последующим затоплением всего промежутка земной поверхности - от откоса отвала до места расположения про-тивофильтрационной завесы. Источником подтопления могут быть только воды техногенного водоносного горизонта, т.к. для перехвата поверхностных вод служит система водоотводящих сооружений (лотков), которая на протяжении десятилетий эффективно выполняла свои функции. В этой связи следует более пристально рассмотреть условия формирования и разгрузки техногенного водоносного горизонта, который на данном объекте имеет свои специфические особенности.

Фосфогипс поступает в отвал во влажном состоянии. Начальная влажность полугидрата 25-30 %, а дигидрата - 35-40 % [6]. После отсыпки фосфогипс частично теряет свою влажность за счет перехода воды из свободной в кристаллизационную (при преобразовании полугидрата гипса в дигидрат), а частично – инфильтруется в тело отвала. С каждой тонной сухого дигидрата в отвал поступает 0,398 м3 свободной (гравитационной) воды, с тонной сухого полугидрата - 0,241 м3. Посчитано, что при активном ведении отвалообразования ежесуточно в отвал поступает более 1000 м3 технической воды, которая остается в отвальном массиве и идет на пополнение техногенного водоносного горизонта.

Обычно отвалы дисперсных пород характеризуются высокой проницаемостью, поэтому даже при повышенном инфильтрационном питании в них не формируются мощные водоносные горизонты, оказываю- щие существенное влияние на устойчивость откосов. В этом плане исследуемый отвал фосфогипса в г. Балаково представляет собой исключение. По данным натурных замеров по пьезометрическим скважинам, тело отвала обводнено почти на 70 % по мощности (в центре), уровень техногенного водоносного горизонта постоянно повышается по мере увеличения высоты отвала, а после прекращения отсыпки – практически не снижается. Затрудненные условия разгрузки водоносного горизонта в данном случае обусловлены экранированием откосов отвала слабопроницаемой коркой фосфогипса и залеганием в основании насыпного массива относительно водоупорных суглинков и глин. Влияние техногенного водоносного горизонта на состояние устойчивости отвала проявляется не только в изменении НДС насыпных пород, но и в ослаблении прочностных свойств четвертичных грунтов основания.

Анализ результатов численного эксперимента по моделированию НДС пород отвала и его основания с учетом повышения уровня техногенного водоносного горизонта позволил установить, что при достижении высоты откоса 40 м в грунтах основания формируется локальная зона, в которой градиенты фильтрации превышают критические значения (0,8), определяющие фильтрационную прочность делювиальных суглинков. Зона локализуется в верхнем слое делювиальных суглинков, наиболее водопроницаемом относительно ниже лежащих шоколадоподобных глин, являющихся региональным водоупором ( Kф 10 5 м/сут ). В этой зоне под воздействием гидродинамического давления происходит частичное разрушение структуры делювиальных суглинков (нарушение фильтрационной прочности), в результате чего их несущая способность снижается, и они отдавливаются из-под отвала. Развитие сдвиговых смещений сопровождается также структурными нарушениями в кровле слоя шоколадоподобных глин, что обеспечивает возможность их набухания за счет дополнительного впитывания фильтрационных вод с соответствующим снижением характеристик сопротивления сдвигу. Так, в толще основания отвала формируется выраженная поверх- ность ослабления – это контакт между слоем суглинков и глин, по которому происходит оползневое смещение с образованием вала выпирания.

В ходе геодезического мониторинга было замечено, что на отвале повсеместно фиксируются большие по величине вертикальные деформации. Осадки насыпных массивов – явление очевидное и прогнозируемое, но на отвалах фосфогипса они носят чрезмерный характер. Еще до организации мониторинга было замечено, что после отсыпки первого яруса высотой 15 м его поверхность за 2,5 года осела на 60 см (скорость оседания 25 см/год). При высоте отвального яруса 40 м (до образования оползней) вертикальные смещения в приоткосной зоне интенсифицировались до 160 см/год (4,3 мм/сут). В период активного развития оползневых процессов скорости вертикальных смещений верхних бровок откосов достигали 10 мм/сут. В последующие годы они снизились до величин порядка 1,0 - 1,5 мм/сут, что связано не только со стабилизацией оползней, но и с прекращением наращивания высоты отвала. В целом за весь период инструментальных наблюдений (2010 - 2016 гг.) величины осадок поверхности отвала в приоткосной зоне составили от 6,4 до 8,3 м.

Для установления закономерностей процесса уплотнения отвалов фосфогипса выполнялось исследование деформационного поведения фосфогипса в лаборатории. Специфика изучения фосфогипса состоит в том, что отобрать монолит ненарушенного сложения из массива невозможно ввиду его хрупкости и разрушения при механическом воздействии бурового снаряда. В этой связи для изучения фосфогипса с ненарушенной структурой приготавливались образцы-модели из заводских отходов (дигидрата и полугидрата сульфата кальция) и выдерживались более 30 суток – времени, достаточного для формирования в них жестких структурных связей (самоцементации). Изучение фосфогипса с нарушенной структурой выполнялось по образцам, отобранным из скважин [2, 3].

По результатам компрессионных испытаний образцов-моделей установлено, что

Горные науки и технологии, № 1, 2017

величина структурной прочности фосфогипса составляет 0,15 МПа (дигидрат) и 0,30 МПа (полугидрат). При напряжениях, превышающих структурную прочность, обе разновидности фосфогипса сильно сжимаемые, коэффициент сжимаемости составляет 0,09 - 0,14 МПа-1, модуль деформации

E 0 25, 6 32,5 МПа. Испытания образцов, отобранных из скважин, показали, что фосфогипс нарушенного сложения начинает уплотняться сразу после приложения нагрузки, структурной прочностью не обладает. Компрессионная кривая, полученная посредством кратковременных испытаний (с выдерживанием ступеней до условной стабилизации деформаций в течение суток), в диапазоне напряжений 0,4–2,0 МПа имеет практически линейный характер. Модуль деформаций составляет в среднем 16,5 МПа, что отличается от результатов испытаний образцов-моделей, но незначительно.

Расчеты деформаций уплотнения отвала с использованием полученных величин модуля деформации дают заниженные осадки поверхности отвала в сравнении с наблюдаемыми по факту. Это свидетельствует о том, что уплотнение фосфогипса в массиве во многом обусловлено развитием реологических процессов. Длительные испытания фосфогипса с выдерживанием каждой ступени нагрузки не менее недели показали, что сжимаемость фосфогипса изменяется нелинейно с ростом напряжений. Особенно она велика в диапазоне вертикальных напряжений от 0,1 до 0,4 МПа, для которого характерно изменение модуля деформации от 2 до 7 МПа, а с ростом сжимающих напряжений до 2 МПа модуль деформации приближается к параметру, полученному при стандартных испытаниях.

Результаты исследования деформационного поведения фосфогипса дают основание полагать, что большие осадки имеют повсеместное распространение на поверхности и откосах отвала, сопровождая его формирование на всех этапах наращивания, и не прекращаются еще длительное время после завершения эксплуатации сооружения. Адекватная оценка величин деформаций уплотнения отвала фосфогипса может 35

быть получена посредством моделирования изменения напряженно-деформированного состояния (НДС) насыпных грунтов по мере увеличения их мощности от момента начала отсыпки отвала до интересующего этапа наращивания. При этом нелинейный характер зависимости «напряжения - деформации» может быть учтен посредством дифференцированного задания деформационных характеристик насыпного фосфогипса в зависимости от действующего вертикального давления. Исходя из отмеченных предпосылок применительно к инженерногеологическим условиям исследуемого объекта выполнен численный эксперимент, моделирующий изменение НДС отвала в процессе его возведения от 0 до 100 м.

Геомеханическая задача решена в плоской деформационной постановке с использованием метода конечных элементов в рамках программного комплекса ABAQUS (моделирование выполнил к.т.н. М.А. Карасев). Фосфогипс рассматривается как пористая среда, уплотняемость которой реализуется за счет разрушения структурных связей и уменьшения объема порового пространства [11]. Для описания поведения фосфогипса при напряжениях ниже структурной прочности принята модель линейно-деформируемой среды; с момента начала деформаций - упруго-пластическая шатровая модель с объемным упрочнением. Глинистые грунты основания отвала рассматривались как упругая пластическая среда с упрочнением, пески - как упругая идеально- пластическая среда.

Результаты численного эксперимента показали, что величина деформаций оседания поверхности отвала вследствие гравитационного уплотнения фосфогипса может достигать очень больших значений (чрезмерных). При высоте отвала 50 м расчетная величина вертикальных смещений, исчисляемых от начала отвалообразования, составляет 9,2 м, при высоте 70 м – 21,7 м, при 85 м – 27,2 м и при 100 м – 32,4 м. Наращивание отвала сопровождается повышением степени уплотнения техногенного массива: при высоте отвала 50 м под действием сил тяжести тело отвала по данным расчетов уменьшается в объеме на 18,4 %, а при вы- соте 100 м его объем изменится уже на 33,3 %.

В заключение следует отметить, что представленные в статье результаты изучения деформационных процессов могут быть полезны при проектировании повышения высоты отвалов фосфогипса с целью увеличения их емкости и продления сроков эксплуатации. При обосновании устойчивости откосов отвалов фосфогипса на глинистых грунтах следует прогнозировать формирование техногенного водоносного горизонта с высоким уровнем, что может стать причиной образования оползней. Влияние техногенного водоносного горизонта в данном случае проявляется не только в качестве силового фактора, снижающего удерживающие силы за счет гидростатического взвешивания, но и разрушительного гидрогео-механического фактора, способного вызвать структурные нарушения грунтов основания с последующим формированием в них зоны (поверхности) ослабления.

При определении максимальных параметров отвалов также важно учитывать повышенную деформационную способность и реологические свойства фосфогипса, предопределяющих длительное развитие во времени больших по величине осадок. Прогнозирование осадок позволяет учитывать их в технологической схеме отвалообразо-вания и при обосновании устойчивости откосов отвала. При таком подходе осадки не только не влияют на безопасность горных работ, а, наоборот, носят положительный характер, т.к. увеличивают ёмкость сооружения в пределах отведенного под него земельного отвода.

Список литературы Особенности развития деформаций отвалов фосфогипса

- Гальперин А.М., Фёрстер В., Шеф Х.-Ю. Техногенные массивы и охрана природных ресурсов: Учеб. пособие для вузов: в 2 т. -М.: Издательство Московского государственного университета, 2006. -Т. 1: Насыпные и намывные массивы. -391 с.

- Ивочкина М.А. Инженерно-геологическое обеспечение устойчивости отвалов фосфогипса : дис. канд. техн. наук: 25.00.16/Ивочкина Мария Александровна; ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» -СПб, 2013. -172 с.

- Изучение физико-механических свойств гипсосодержащих отходов производства фосфорной кислоты и пород в техногенных массивах «сухих» отвалов фосфогипса с установлением их нормативных значений для выполнения расчетов устойчивости при обосновании оптимальных параметров отвальных сооружений: отчет о НИР/Кутепов Ю. И. -СПб: Горный университет, 2012. -93 с.

- Коробанова Т.Н. Мониторинг опасных геодинамических процессов при формировании отвала фосфогипса Балаковского филиала АО «Апатит»/Т. Н. Коробанова//Горный информационно-аналитический бюллетень. -2015. -№ 4. -С. 405-408.

- Кутепова Н.А. Инженерно-геологическое обоснование прогноза гидрогеомеханических процессов при ведении горных работ : автореф. дис. … д-ра техн. наук: 25.00.16/Кутепова Надежда Андреевна; ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г. В. Плеханова (технический университет) -СПб, 2010. -39 с.

- Мещеряков Ю.Г., Федоров С.В. Промышленная переработка фосфогипса. -СПб: Стройиздат СПб, 2007. -104 с.

- Отчет о НИР: «Выполнить изучение инженерно-геологических условий и разработать рекомендации по оптимизации параметров отвалов ООО «Балаковские минеральные удобрения». -СПб, 2010.

- Отчет о НИР: «Внедрение на ООО «БМУ» системы мониторинга устойчивости отвала фосфогипса с одновременной оценкой количества размещаемого материала». -СПб, 2012.

- Hilton, Julian, Phosphogypsum (PG): Uses and Current Handling Practices Worldwide, Proceedings of the 25th Annual Lakeland Regional Phosphate Conference. October 13-14, 2010, London UK.

- Korobanova, Tatyana. «Dangerous geodynamic processes accompanying dump’s formation». Applied and Fundamental Studies: Proceedings of the 8th International Academic Conference. April 29-30, 2015, St. Louis, USA. Science and Innovation Center Publishing House, Ltd., 2015. pp. 84-90.

- Lee Abramson. Slope stability and stabilization methods. -New York: John Wiley & Sons, 2001. -712 p.

- Tayibi H., Choura M., López F.A., Alguacil J.A., López-Delgado A. (2009). Environmental impact and management of phosphogypsum (Review). J. Environ. Manage. 90, 2377-2386.