Особенности развития масличного подкомплекса с использованием EFAS- инструментария

Автор: Куренная В.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются аспекты продовольственной безопасности государства на примере оценки перспектив развития масличного рынка (вид продукции - растительное масло) с использованием инструментария EFAS-анализа. Обоснована актуальность взаимосвязи обеспечения качественного развития агропромышленного комплекса и повышения качества и продолжительности жизни населения. Выработана принципиальная схема трансформации национальной агроэкономики с учетом современных экологических стандартов.

Продовольственная безопасность, экологическое производство, "зеленая" агроэкономика, импортозамещение, efas-анализ, масличная продукция

Короткий адрес: https://sciup.org/14084167

IDR: 14084167 | УДК: 631.145:633.85

Текст научной статьи Особенности развития масличного подкомплекса с использованием EFAS- инструментария

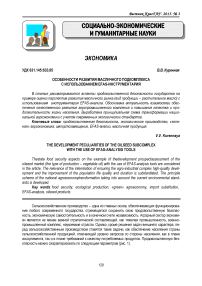

Сельскохозяйственное производство – одна из главных основ, обеспечивающих функционирование любого современного государства, стремящегося сохранить свою продовольственную безопасность, экономическую самостоятельность и в конечном счете независимость. Аграрный сектор экономики является не менее важной стратегической составляющей, как тяжелая промышленность, военнопромышленный комплекс, наукоемкие отрасли. Однако, кроме решения задач внешнего характера, перед сельскохозяйственным производством ставятся такие задачи, как обеспечение населения страны сельскохозяйственной продукцией, отвечающей уровню запросов со стороны населения, как в плане ассортимента, так и в плане требований к качеству потребляемых продуктов. Продовольственную безопасность можно охарактеризовать по следующим параметрам (рис. 1).

Рис. 1. Составляющие продовольственной безопасности государства

Уровень развития российского сельскохозяйственного производства и экономическая ситуация в стране позволяют говорить о том, что первые две составляющих – физическая и экономическая доступность продукции – обеспечиваются государством на вполне удовлетворительном уровне. Однако третья составляющая – производство и реализация продукции, потребление которой не может привести к негативным последствиям и вреду для здоровья потребителя, на наш взгляд, требует дальнейшего развития и совершенствования. Одним из направлений такого совершенствования могло бы стать развитие производства продукции, непосредственно улучшающей показатели здоровья как отдельного потребителя, так и всего населения в целом.

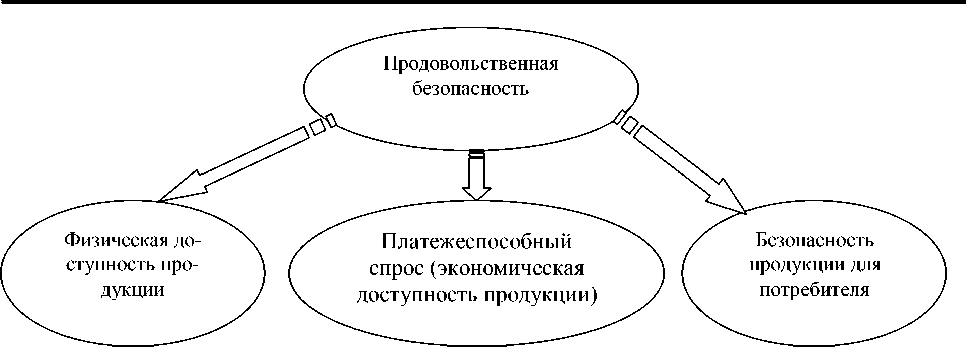

Рассмотрим одну из серьезных проблем, влияющих на продолжительность и качество жизни населения многих стран (Россия не является исключением), – смертность в результате онкологических заболеваний. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру от онкологических заболеваний умирает огромное количество людей – более 7,5 млн чел. ежегодно. Ситуация с количеством онкологических больных в России также складывается негативная: по состоянию на начало 2013 г. на учете в онкологических учреждениях состояли более 3,0 млн чел. За период с 2002 по 2012 г. количество официально диагностированных онкобольных выросло на 16 % (рис. 2), а сумма ежегодного экономического ущерба от онкологических заболеваний составляет свыше 90 млрд руб. [1, 2].

Рис. 2. Динамика численности населения России с установленным диагнозом злокачественного образования, чел. [1]

Таким образом, одной из важнейших и актуальнейших задач, стоящих перед государством в области здравоохранения, является снижение смертности населения в результате онкологических заболеваний. Одним из стратегических направлений решения этой задачи является обеспечение физической и экономической доступности для населения продукции, употребление которой могло бы привести к снижению заболеваемости в целом и онкологическими заболеваниями в частности. Актуальность проблемы снижения заболеваемости подтверждается многими фактами. Так, выявленная на основе медицинских исследований статистика динамики заболеваемости показывает, что 8 из 10 самых распространенных заболеваний (аллергии, заболевания поджелудочной железы, сахарный диабет, ожирение, психологические расстройства) в Москве оказались в прямой зависимости от употребляемой пищи. Таким образом, очевидно, что в ситуации негативной динамики здоровья населения тема развития «зеленой» агроэкономики, сельскохозяйственного производства продуктов питания и формирования экологически чистой окружающей среды является крайне актуальной для России.

Вектор в части обоснования исследований в области обеспечения продовольственной безопасности страны был задан президентом России В.В. Путиным. Отмечено, что Россия обладает, помимо больших площадей плодородных земель, еще одним уникальным преимуществом – возможностью производить экологически чистую продукцию. Этому способствует и российское законодательство, запрещающее производить продукцию с использованием генной инженерии. Таким образом, российский аграрный сектор имеет возможности получения уникального конкурентного и репутационного преимущества, выражающегося в производстве экологически чистой «зеленой» продукции.

Текущая ситуация в Российском АПК характеризуется, с одной стороны, возросшими рисками ликвидности и финансирования в условиях санкционного давления со стороны стран Европы и Северной Америки, а с другой – появившимися возможностями для развития отечественного производства, организации импортозамещения, потенциалом для выведения агропромышленного производства на количественно и качественно новый уровень. В таких условиях важную роль играют организационные мероприятия и менеджмент, способные обеспечить воплощение производственного потенциала российского АПК в получение реальных результатов. Для этого, на наш взгляд, необходима разработка стратегии, позволяющая разработать обобщенную модель действий, необходимых для достижения поставленных целей путем координации и распределения ресурсов организации [3].

На наш взгляд, принципиальная схема выработки стратегии «озеленения» агроэкономики состоит из следующих этапов (рис. 3).

Идентификация преимуществ

-

- Получение продукции с более высокими качественными характеристиками

-

- Расширение возможностей экспорта производимой продукции

-

- Формирование позитивного имиджа «зеленого» агробизнеса

Снижение уровня рисков заболеваемости населения

-

- Запрет использования ГМО

-

- Ограничение или запрет на использование пестицидов, синтетических удобрений, стимуляторов роста

-

- Контроль безопасности и качества продукции на всех этапах ее производства

Генерация стратегических преимуществ

-

- Создание новых рабочих мест в сельскохозяйственном производстве

-

- Сохранение почв и экосистем

-

- Повышение продовольственной безопасности России

-

- Завоевание новых позиций на агропромышленных рынках экологически чистой продукции

Рис. 3. Принципиальная схема выработки стратегии построения экологически чистой агроэкономики

Вторым направлением реализации стратегии развития «зеленой» агроэкономики может стать развитие производства максимально полезной для здоровья продукции. Эта относительная на первый взгляд категория может быть конкретизирована и уточнена в зависимости от региона, характера заболеваний населения, потребительских запросов других параметров. Примером реализации стратегии развития «зеленой» агроэкономики может стать масличный подкомплекс в части производства растительных масел. В России наиболее популярным является подсолнечное масло, набирает популярность оливковое. Другие виды растительных масел менее популярны, однако невозможно отрицать их огромную пользу в качестве элемента рациона питания каждого человека. Растительные масла являются единственным пищевым источником, обеспечивающим достаточное количество витамина Е, ПНЖК, фосфолипидов, фитостеринов и лигнанов.

Уникальной способностью снижать уровень онкологических заболеваний обладают оливковое и льняное масло. При этом они являются взаимодополняемыми по химическому составу. Оливковое масло при нагревании практически не выделяет канцерогены, что снижает риск онкологических заболеваний. Льняное масло обладает характеристиками, схожими с рыбьим жиром: оно снижает риск развития атеросклероза, сердечных приступов, инсульта, онкологических заболеваний и сахарного диабета. В начале XX века в России потребление льняного масла было максимальным в структуре потребления растительных масел. Сейчас происходит увеличение объемов производства пищевого льняного масла в средней полосе России. Имеется потенциал для наращивания производства и на юге – в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.

Основной задачей на этапе поэтапной реализации стратегии развития «зеленых» стратегий должны стать маркетинговые мероприятия по формированию спроса населения, популяризации продукции, что, несомненно, повлечет за собой серьезные капиталовложения. Однако современный рынок практически не оставляет шансов на успех без осуществления инвестиций и капиталовложений.

Согласно полученным результатам агентства «РБК.research», объем потребления растительного масла при горизонте прогнозирования до 2020 гг. будет постепенно расти на 1,5–3 % в год. Потребление будет расти в основном за счет роста доли новых для российского рынка видов растительных масел: рапсового и соевого. И, напротив, динамика потребления подсолнечного масла и пальмового масла будет развиваться медленнее [1, 2]. Соответственно структура потребления растительного масла будет меняться. В структуре потребления масложировой продукции в России наблюдается тенденция роста доли растительного масла в ежедневном рационе питания, а также незначительное снижение доли недорогого растительного масла в пользу более элитных видов.

На основе анализа наиболее значимых внешних стратегических факторов, оказывающих влияние на функционирование масличного подкомплекса, произведем их группировку с использованием методологического подхода EFAS-анализа. Формирование формы EFAS осуществляется на основе результатов анализа готовности отрасли (предприятия) реагировать на изменение внешних стратегических факторов макросреды. При этом каждый фактор оценивается в соответствии с уровнем значимости для анализируемого предприятия или отрасли. В целях повышения информативности в ходе анализа определяется оценка вектора влияния каждого фактора: позитивное или негативное.

Формирование EFAS-формы осуществляется с соблюдением следующих этапов:

-

1) экспертным путем определяются основные (наиболее значимые и характерные) факторы, влияющие на состояние отрасли/предприятия, при этом дается экспертная оценка вектора влияния каждого фактора – позитивная или негативная;

-

2) выявленные факторы оцениваются весовым коэффициентом в интервале от 0 (нулевая значимость) до 1 (максимальная значимость) на основе экспертной оценки вероятного воздействия каждого фактора на стратегическое положение отрасли (предприятия). Весовые коэффициенты в сумме равны 1 в соответствии с методологией;

-

3) далее каждый фактор оценивается по 5-балльной шкале: 1 – минимальное значение; 2 – ниже среднего; 3 – среднее значение; 4 – выше среднего; 5 – максимальное значение. Оценка факторов дифференцируется по степени реакции отрасли на данный фактор;

-

4) взвешенная оценка каждого фактора рассчитывается путем умножения его веса на оценку;

-

5) на заключительном этапе подсчитывается суммарная взвешенная оценка по анализируемой отрасли (предприятию). Итоговое значение взвешенной оценки всех факторов обеспечивает получение релевантной информации, дающей объективную картину состояния и перспектив развития изучаемой отрасли (предприятия).

На основании экспертных оценок, полученных в результате анкетирования специалистов, занятых в производстве масличной продукции, определены и сведены в форму (табл.) факторы, определяющие состояние и динамику основных тенденций масличного рынка (производство растительных масел).

Форма EFAS для мирового рынка растительных масел

|

Фактор |

Вес фактора |

Оценка фактора |

Взвешенная оценка |

|

Позитивное влияние |

|||

|

Ценовая конъюнктура |

0,1 |

4 |

0,4 |

|

Особенности производства растительных масел |

0,15 |

2 |

0,3 |

|

Предпочтения потребителя |

0,05 |

2 |

0,1 |

|

Стандартизация качества |

0,05 |

2 |

0,1 |

|

Таможенное регулирование экспортно-импортных операций |

0,05 |

2 |

0,1 |

|

Негативное влияние |

|||

|

Общеэкономическое состояние России |

0,1 |

3 |

0,3 |

|

Климатические условия |

0,2 |

4 |

0,8 |

|

Динамика сельского хозяйства в России |

0,2 |

3 |

0,6 |

|

Уровень доходов населения |

0,1 |

3 |

0,3 |

|

Итого |

1,0 |

- |

3,0 |

Полученное итоговое значение взвешенной оценки говорит о достаточно высоком уровне инертности на рынке растительных масел и низкой степени реакции со стороны производителей данного вида продукции. Это означает, что российский рынок производства растительных масел достаточно громоздок и инертен по характеру реакций на изменения внешней среды. Это подтверждается в ходе анализа и сравнения доли продукции, идущей на экспорт и производимой для внутреннего потребления в странах-лидерах по производству подсолнечного масла: России, Украине, Аргентине.

Результаты анализа полученных данных показывают, что российский рынок масличной продукции, в частности подсолнечного масла, имеет олигополистический тип с ярко выраженным стремлением крупных компаний к формированию вертикально и горизонтально интегрированных структур. При этом структуры, производящие подсолнечное масло, прежде всего, ориентируются на внутренний рынок, что и влечет за собой особенности, количественно выраженные в ходе EFAS-анализа.

Таким образом, можно сделать вывод о двояком характере потенциала развития масличного рынка в России с позиции фактора риска: с одной стороны, данный вид рынка является относительно замкнутым, что «отсекает» многие виды рисков, в частности валютные (изменение курса национальной валюты), что на данный момент является одной из актуальнейших проблем в российской экономике.

С другой стороны, отличительной особенностью российского масличного рынка является его олигополистичность, инертность и определенный консерватизм, что во многом объясняется вкусовыми предпочтениями населения и его привычками в плане потребления подсолнечного масла. В настоящее время, на наш взгляд, отличительная особенность рынка растительных масел, заключающаяся в его интровертности и инертности, в большей степени является защитным фактором для него в условиях сложной экономической ситуации и стремления государства к импортозамеще-нию и развитию национальной экономики.