Особенности развития приграничных регионов

Автор: Дружинин Павел Васильевич

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономика региона

Статья в выпуске: 2 (99) т.25, 2017 года.

Бесплатный доступ

Приграничный регион, динамика численности населения, пространственное развитие, трансграничное сотрудничество

Короткий адрес: https://sciup.org/147222761

IDR: 147222761 | УДК: 332.122

Текст статьи Особенности развития приграничных регионов

Введение: географическое положение играет важную роль в развитии российских регионов. Периферийные регионы развиваются медленнее, чем центральные. При этом периферийные регионы могут быть приграничными и развиваться быстрее при условии сотрудничества с сопредельными регионами другой страны. В этом случае развитие приграничных регионов во многом зависит от условий торговли, установленных между государствами. Актуальность исследований приграничных регионов обусловлена необходимостью определить особенности и закономерности их пространственного развития в рыночных условиях для ведения эффективной региональной политики.

Материалы и методы: для оценки влияния приграничного положения использована концепция кольцевых структур. Развитие муниципальных образований в рамках этой теории анализировалось на статистических данных приграничной Республики Карелия, были построены и проанализированы графики показателей, сравнивалась динамика показателей приграничных и глубинных районов с учетом их обеспеченности ресурсами и инфраструктурой. Сделаны расчеты линейных и мультипликативных регрессионных уравнений для оценки влияния активных зон и степени зависимости динамики численности населения и занятости муниципальных образований от расстояния от данных зон. Для исследования использовались методы анализа статистических данных, сравнения и группировок, структурного анализа и регрессионного анализа.

Результаты исследования: положительное влияние границы на развитие приграничных регионов невелико, лишь в начале 1990-х гг. пригранич-ность оказывала заметное положительное влияние на показатели развития наиболее активных регионов. Если столица региона остается центральной

ДРУЖИНИН Павел Васильевич, заведующий отделом моделирования и прогнозирования регионального развития Института экономики Карельского научного центра Российской академии наук, доктор экономических наук (185030, Россия, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 50) ^e-mail: . ORCID:

активной зоной, то краевыми активными зонами вместо промышленных индустриальных муниципальных образований становятся приграничные муниципальные образования, имеющие необходимую таможенную и транспортную инфраструктуру.

Обсуждение и заключения: потенциальные возможности приграничных регионов в России пока используются слабо, такие регионы являются периферийными и отстают в развитии от большинства российских регионов. В то же время внутри приграничных регионов происходят заметные пространственные изменения.

Введение. Развитие российских регионов зависит от их географического положения, центральные развиваются быстрее, чем периферийные. Но часть периферийных регионов одновременно является приграничными, они могут развиваться быстрее, если активно сотрудничают с сопредельными регионами другой страны, поэтому развитие приграничных регионов значительно зависит от торговых отношений между странами.

Актуальность научного изучения приграничных регионов связана с необходимостью выявить особенности и закономерности их пространственного развития в рыночных условиях для осуществления эффективной региональной политики.

Обзор литературы. В последние десятилетия «новые» страны вступают во Всемирную торговую организацию (ВТО), подписываются соглашения о таможенных союзах и региональных объединениях. Соответственно, уменьшаются тарифы и пошлины, границы все меньше играют роль барьеров [1].

Однако определенные торговые ограничения остаются, и они сильно сказываются на развитии приграничных регионов. Было предложено несколько подходов к оценке влияния границы на объемы торговли, которые привели к заметно различающимся результатам.

На основе гравитационных моделей Дж. Макаллум показал, что объемы торговли снижаются примерно в 20 раз1. Расчеты Н. П. Рыжовой по эконометрическим моделям для приграничных регионов России и Китая привели к существенно меньшим оценкам влияния границы [2].

Реформы, направленные на уменьшение барьеров для внешнеэкономической деятельности, активизируют внешнюю торговлю, что улучшает положение одних отраслей промышленности приграничных регионов и ухудшает других. Торговля способствует развитию приграничных территорий: вкладываются средства в инфраструктуру, возникают и развиваются обслуживающие движение товаров фирмы.

Взаимодействие сопредельных регионов обычно проходит несколько стадий: от вывоза из менее развитой страны сырья и промежуточных товаров до создания перерабатывающих местное сырье и инновационных фирм, что требует навыков и опыта, переориентации системы образования на перспективные профессии и создания благоприятных условий для бизнеса2.

По мнению И. П. Глазыриной и ее соавторов, снижение барьеров на границе ведет также к активизации перемещения финансовых средств, созданию предприятий с иностранными инвестициями, что может привнести в менее развитый регион новые технологии. Но первоначально инвестиции приходят в сырьевой сектор, и объем этих инвестиций очень мал [3].

С открытием границы специалисты и учащиеся уезжают на учебу, временную работу или на постоянное место жительства в более развитую страну, часть их возвращается, что способствует накоплению новых знаний и информации в менее развитых приграничных регионах. Оставшиеся в более развитой стране активно участвуют в совместных проектах. Как отмечает С. В. Степанова, на развитие сферы услуг и, соответственно, увеличение доходов приграничных регионов влияет туризм, в Карелии около 5 % товарооборота обеспечивают приезжающие в регион [4].

Реализация части проектов программ приграничного сотрудничества (INTERREG, ENI СВС), связанных с обучением специалистов, совместными социальными, научными и экологическими проектами, передачей опыта и документации, оказала заметное влияние на экономику и социальную сферу приграничного региона. В результате возникает возможность повышения уровня менеджмента, появляются условия для появления дочерних, а затем и самостоятельных инновационных фирм. Все это способствует изменению структуры региональной экономики.

К. Бейлис, P. Гардуно-Ревера, Г. Пирас полагают, что основной эффект от подобных изменений получают наиболее развитые приграничные регионы и муниципалитеты, они начинают развиваться быстрее, чем внутренние, имеющие схожий уровень экономического развития [5].

По мнению С. Муна и С. Накагамы, важным условием для развития приграничных муниципалитетов является наличие таможенной и транспортной инфраструктуры [6].

В качестве возможного сдерживающего фактора А. Тур-рини и Т. Иперсель называют асимметрию институтов [7].

Также, как считает И. А. Халий, важен уровень развития сопредельных регионов, особенности структуры их экономики и имеющихся ресурсов [8].

С. Н. Грибова отмечает, что даже успешность приграничной торговли может стать причиной отставания в технологическом развитии российских регионов, ограничения со стороны федеральных властей может привести к снижению экспорта в сопредельные регионы [9].

При исследовании трансграничного сотрудничества обычно выделяют: а) приграничное (сотрудничество граничащих друг с другом муниципальных образований разных стран); б) сопредельное (сотрудничество граничащих друг с другом регионов разных государств).

Для муниципальных образований в зависимости от активности и особенностей приграничного сотрудничества Н. М. Межевич предложил эволюционные модели границы в развитии приграничных территорий3.

Изучение развития российских приграничных регионов показывает, что есть возможности для более успешного развития и потенциал для формирования трансграничных кластеров, но мешает федеральная политика — ее переменчивость, непредсказуемость, пренебрежение к экономическим последствиям, недальновидность по отношению к постсоветским государствам [10]. Успешное сотрудничество также может прекратиться в случае конфликтов между странами [11].

Материалы и методы. Для оценки влияния приграничного положения использована концепция кольцевых структур, в соответствии с которой выделяются центральные, краевые и соединяющие их радиальные активные зоны4.

Эти территории отличаются более современной структурой экономики, более высокой производительностью труда и инвестиционной активностью. Они имеют хорошую инновационную инфраструктуру, образовательные учреждения и относительно высокий уровень менеджмента, что позволяет им ускоренно развиваться. Активные зоны привлекают ресурсы соседних территорий для создания новых производств и одновременно выносят за свои пределы устаревающие производства. Со временем создаются условия для развития соседних территорий, которые втягиваются в проекты активных зон.

Развитие активных зон связано с постоянным изменением структуры экономики и обновлением ее основных секторов: образования, культуры, сервисных отраслей, повышенной доли информационно-коммуникативных технологий и высокотехнологичных производств. Центральная активная зона обычно имеет статус столицы государства. Радиальные активные зоны, как правило, расположены в локальном или общем центре системы путей сообщения.

Приграничные регионы обычно являются периферийными в стране, но при определенных условиях могут активно участвовать во взаимодействии соседних государств и, формируя трансграничные кластеры, получая необходимые ресурсы от трансграничного сотрудничества, стать краевыми активными зонами, взаимодействующими с прилегающими к ним глубинными регионами.

Адаптируя эту теорию к приграничным регионам, можно выделить три критерия для определения активных зон на уровне региона: промышленный центр, транспортный центр, центр приграничного сотрудничества. К локальным зонам сотрудничества относятся: региональная столица, приграничные муниципалитеты, имеющие международные автомобильные пункты пересечения (МАПП) и другую инфраструктуру, и муниципалитеты, обеспеченные природными ресурсами.

Трансграничные проекты могут привести к модернизации существующих и строительству новых предприятий по добыче сырья на основе современных технологий. Если развитию региональной столицы могут способствовать разные факторы, то для других муниципальных образований приграничное положение может стать в этом плане определяющим фактором [12].

Для проверки возможности приграничного региона стать краевой активной зоной собраны данные по регионам Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Проведен сравнительный анализ динамики показателей приграничных и внутренних регионов, выявлены статистические зависимости. Также анализировались данные по всем российским приграничным регионам.

Развитие муниципальных образований в рамках представленной теории изучалось на статистических данных приграничной Республики Карелия, построены и проанализированы графики показателей, сравнивалась динамика показателей приграничных и глубинных районов с учетом их обеспеченности ресурсами и инфраструктурой. Сделаны расчеты линейных и мультипликативных регрессионных уравнений для оценки влияния активных зон и степени зависимости динамики численности населения и занятости муниципальных образований от расстояния от данных зон.

Использовались показатели, характеризующие развитие регионов и муниципалитетов: численность населения, ВРП, оборот организаций, численность занятых и др. Исследование выполнялось по проекту «Экономико-математическое моделирование и прогнозирование адаптации региональных социо-эколого-экономических систем к изменениям мировой экономики, изменениям федеральной политики и другим внешним шокам» (№ 0224-2015-0002).

Данные для проведения исследования получены из статистических сборников Федеральной службы государственной статистики5. Кроме того, была использована информация, представленная на ее официальном сайте6, а также сведения региональных подразделений этой службы7.

Для исследования использовались методы анализа статистических данных, сравнения и группировок, структурного и регрессионного анализа.

Результаты исследования. Анализ динамики численности населения регионов СЗФО показал, что влияние пригранич-ности незначительно, она определяется другими факторами: чем севернее регион, тем быстрее снижалась численность населения. Разница темпов падения приграничной Карелии и внутренней Архангельской области, находящихся на одной широте, невелика. Примерно одинаково снижается численность населения приграничной Мурманской области и внутренней Республики Коми. Быстрее всего сокращалось население в наиболее северной и приграничной Мурманской области (65 % к 1990 г.), медленнее всего — в более южной и внутренней Вологодской области (87 % к 1990 г.). Положительное влияние приграничности отсутствует.

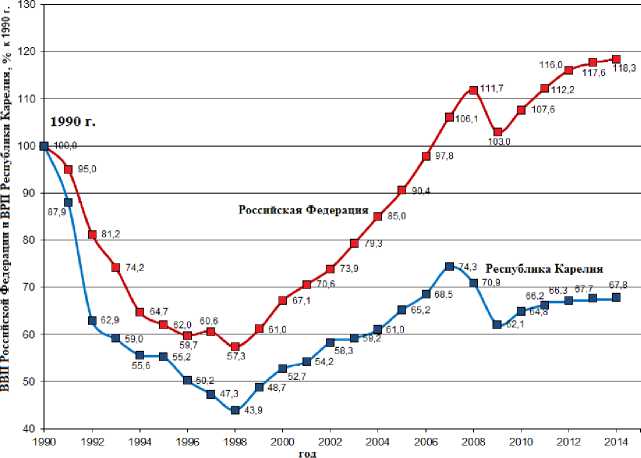

Динамика валового регионального продукта (ВРП) северных регионов также говорит о слабом влиянии приграничного положения. Если «внутренние» регионы (Архангельская область в 2007 г. и Вологодская область в 2012 г.) достигли дореформенного уровня развития экономики, то приграничным Карелии и Мурманской области при сложившихся темпах роста потребуется еще 15—25 лет. Более успешно растет ВРП Мурманской области — примерно на 1 % в год уже в течение 6 лет. Приграничная Ленинградская область не рассматривалась, так как Санкт-Петербург, являющийся краевой активной зоной, способствует ускоренному развитию окружающих город территорий области, и это влияние является определяющим для области в целом (табл. 1).

Таблица 1

Динамика ВРП северных регионов СЗФО, % к 1990 г.

|

Год |

Республика Карелия |

Архангельская область |

Мурманская область |

Вологодская область |

Республика Коми |

|

1990 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

1991 |

87,9 |

86,0 |

86,0 |

90,0 |

88,0 |

|

1992 |

62.9 |

66.0 |

68.6 |

75.7 |

73.0 |

|

1993 |

59.0 |

61.4 |

62.5 |

70.4 |

67.2 |

|

1994 |

55,6 |

53,4 |

51,8 |

64,0 |

63,2 |

|

1995 |

55,2 |

50,7 |

49,8 |

66,0 |

58,1 |

|

1996 |

50.2 |

47.2 |

49.3 |

64.0 |

55.8 |

|

1997 |

47.3 |

45.4 |

51.6 |

63.5 |

54.9 |

|

1998 |

43.9 |

43.7 |

49.6 |

60.7 |

54.5 |

|

1999 |

48.7 |

48.6 |

52.6 |

69.3 |

52.5 |

|

2000 |

52,7 |

56,6 |

54,8 |

74,4 |

57,7 |

|

2001 |

54,2 |

59,9 |

55,7 |

75,9 |

62,4 |

|

2002 |

58,2 |

60,9 |

54,6 |

77,8 |

60,3 |

|

2003 |

59,2 |

65,9 |

55,2 |

81,3 |

62,5 |

|

2004 |

61.0 |

80.0 |

57.3 |

89.1 |

65.7 |

|

2005 |

65.2 |

83.2 |

62.5 |

93.1 |

67.3 |

|

2006 |

68.5 |

90.4 |

67.0 |

97.6 |

69.1 |

|

2007 |

74.7 |

90.0 |

75.1 |

102.6 |

70.6 |

|

2008 |

70.9 |

93.0 |

75.1 |

99.2 |

70.5 |

|

2009 |

62.2 |

91.6 |

76.8 |

86.4 |

64.3 |

|

2010 |

64.9 |

94.0 |

77.4 |

91.3 |

63.9 |

|

2011 |

66.3 |

99.3 |

78.7 |

97.6 |

63.8 |

|

2012 |

67.3 |

101.1 |

79.2 |

102.3 |

64.1 |

|

2013 |

67.8 |

97.8 |

80.1 |

97.9 |

64.6 |

|

2014 |

67.8 |

93.6 |

81.7 |

100.8 |

65.4 |

Если рассмотреть, как развивалась экономика Республики Карелия относительно России, то следует отметить рост отставания этого региона от России (рис. 1). Лишь в 1992— 1995 гг., когда Карелия наращивала связи с Финляндией и Европейским союзом, ВРП Карелии падал медленнее, чем России [13]. В 1992 г. создано Министерство внешних связей Республики Карелия (существовало до 27 июня 2002 г.), которое способствовало созданию необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности и помогало устанавливать контакты карельских и финских фирм8.

Динамика развития приграничной Карелии сильно зависит от колебаний цен мирового рынка, таможенной политики и колебаний курса рубля. Экспорт круглого леса из Карелии в 2006 г. превышал уровень 1990 г. в пять раз, а в 2015 г. был меньше, чем в 1990 г. Основу экспорта в Финляндию составляла древесина и продукция из нее, ее доля достигала 60 %. Карелия экспортировала в Финляндию до 80 % заготавливаемой древесины до введения в России запретительных пошлин.

Долгое время темпы роста и структура экономики Карелии зависели от внешнеэкономической деятельности. До кризиса 2008—2009 гг. экспортировалось более половины производимой промышленной продукции и примерно четверть от всего оборота карельской экономики. Из Карелии в Финляндию экспортировалось около 20 % производимой в Карелии продукции. Кризис привел к сокращению экспорта в Финляндию почти в два раза, что усилило спад карельской экономики. Финские инвестиции росли и в 2007 г. достигли 53 млн долл., немного больше трети всех иностранных инвестиций. В основном средства вкладывались вблизи границы. Хотя финские инвестиции составили лишь 7 % всего объема инвестиций в экономику Карелии в 2007 г., но с ними пришли новые технологии в лесной комплекс и машиностроение.

Рис. 1. Динамика темпов роста экономик Российской Федерации pi Республики Карелия, % к 1990 г.

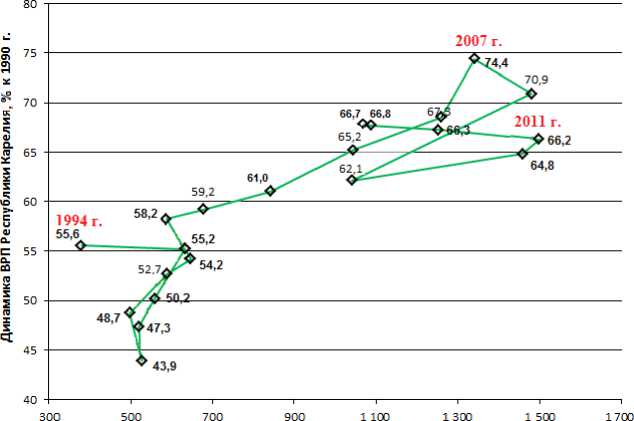

Экспорт из Карелии рос до кризиса 2008—2009 гг., затем в 2010—2011 гг. он снова стал расти. Заметное его снижение началось в 2010-х гг. и было связано с некон-курентоспособностью карельской продукции, возрастающей технологической отсталостью части предприятий и влиянием санкций. Экспорт товаров в 2015 г. составил лишь 50 % к уровню 2011 г. Также отметим, что существует прямая связь объемов экспорта из республики и динамики ВРП, коэффициент корреляции R = 0,89 (рис. 2).

Экспорт, млн долл.

Рис. 2. Зависимость динамики ВРП Республики Карелия (% к 1990 г.) от объемов экспорта (млн долл.) в 1994—2014 гг.

Исследовать муниципалитеты на основе предложенного подхода сложнее, так как оценить пространственные изменения можно лишь по данным о населении и его занятости. Обобщенные показатели производства на уровне муниципалитетов отсутствуют, есть лишь отраслевые показатели, но структура экономики муниципальных образований сильно различается в одном регионе. Как уже было показано, Карелия — это не только приграничный, но и периферийный северный регион, теряющий население, хотя его численность в столице региона Петрозаводске за годы реформ не изменилась.

С 1992 г. приграничное положение стало оказывать положительное влияние на развитие экономики Карелии. Соответственно, если ранее активными зонами были промышленные центры, то с 1992 г. стала усиливаться роль приграничных муниципалитетов, обеспеченных необходимой инфраструктурой. В 1990-х гг. минимальное падение численности населения наблюдалось в столице региона и двух приграничных городах вблизи МАПП — Костомукше, Сортавале. В то же время приграничное положение при отсутствии необходимой инфраструктуры никак не влияло на динамику численности населения. В двух приграничных муниципалитетах она соответствовала республиканской, в трех была хуже (табл. 2).

Таблица 2

Соотношение динамики численности населения муниципальных образований Республики Карелия по данным переписей населения 1989 г., 2002 г., 2010 г. (выделены приграничные муниципалитеты)9

|

Показатель |

Замедлилось снижение численности населения после 2002 г. |

Сохранилась тенденция после 2002 г. |

Ускорилось снижение численности населения после 2002 г. |

|

Численность населения снижалась в 1990—2002 гг. медленнее, чем в Республике Карелия |

Петрозаводск, Костомукша |

Сортавала |

|

|

Снижение численности населения соответствует динамике в Республике Карелия |

Кондопожский |

Суоярвский, Калевальский, Олонецкий, Сегежский |

|

|

Численность населения снижалась в 1990—2002 гг. быстрее, чем в Республике Карелия |

Кемский, П р и о н е ж с к и й |

Беломорский, Лахденпохский, Пряжинский, Медвежьегорский |

Лоухский, Муезерский, Питкярантский, Пудожский |

В 2000-х гг. усилилось влияние Петрозаводска как активной зоны, замедлилось снижение численности населения в трех окружающих его муниципалитетах и ускорилось в периферийных муниципалитетах. В то же время немного ослабло влияние приграничности. В большинстве муниципалитетов численность населения стала падать быстрее, даже в Сортавале, имеющей необходимую транспортную и таможенную инфраструктуру. Также меньшее влияние на развитие региона стала оказывать степень развития промышленности, но одновременно и проявилось положительное влияние степени развития транспортной инфраструктуры при условии близости к активной зоне.

Иностранные инвестиции в индустриальные центры, даже обеспеченные транспортной инфраструктурой, невелики, если они не находятся рядом с границей. Создание и развитие перерабатывающих производств в них происходило лишь после введения ограничений на экспорт сырья, и средства вкладывали российские инвесторы. В Карелии именно муниципальные образования, обладающие значительными запасами полезных ископаемых и лесных ресурсов, имеют наибольший объем накопленных иностранных инвестиций. Наличие ресурсов и собственная активность являются необходимыми условиями развития трансграничного сотрудничества для внутренних территорий.

Для анализа влияния активных зон на другие муниципальные образования рассматривались данные по 18 муниципальным образованиям Карелии, касающиеся динамики занятости и численности населения за 1991—2015 гг. Для центра каждого муниципалитета определялось расстояние до ключевой точки ближайшей активной зоны (г. Петрозаводск, МАПП Вяртсиля вблизи Сортавалы, МАПП Лют-тя вблизи Костомукши). Если расстояние не превышало 200 км, то изменение численности населения зависело от этого расстояния (рис. 3). Похожая картина получается и для динамики занятости населения.

Построенное линейное уравнение показывает, что при удалении на каждые 13 км численность населения снижается на 1 % (коэффициент детерминации R2 = 0,74). Ресурсы с территории этих муниципалитетов стягиваются в активные зоны. Между тем муниципальные образования, расположенные на расстоянии более 280 км от активной зоны, теряют население примерно так же, как и находящиеся на расстоянии 150—200 км. Влияние активной зоны на их развитие слабее, дальние муниципалитеты более самостоятельны и меньше теряют ресурсы. Эта зависимость хорошо описывается сплайн-функцией.

1(Ю<

™S 90

"КТб----

093,6

♦ 7 7,9

5«

-----0 703^68.4-----

40--0

Расстояние от активной зоны, км

Рис. 3. Зависимость изменения численности населения муниципальных образований Республики Карелия с 1 января 1991 г. по 1 января 2016 г. (% к 1 января 1991 г.) с учетом их расстояния от активной зоны (км)

Центральная активная зона втягивает ресурсы из ближних территорий и постепенно расширяется территориально, захватывая и уже положительно влияя на ближайшие муниципалитеты, а ресурсы в них и в центр активной зоны привлекаются из более отдаленных муниципалитетов. Постепенно растет территория активной зоны и расстояние ее влияния, она начинает захватывать ресурсы из более отдаленных территорий. Также расширяется, хотя и в меньшей степени, влияние краевых активных зон.

Обсуждение и заключения. Возможности приграничных регионов в России пока используются слабо, эти регионы являются периферийными и отстают в развитии от большинства других регионов. Необходима более активная и направленная федеральная политика по отношению к приграничным регионам, которая может ускорить развитие не только их, но и соседних глубинных регионов. Также внутри приграничных регионов происходят заметные пространственные изменения. Если столица региона остается центральной активной зоной, то краевыми активными зонами вместо индустриальных муниципальных образований становятся приграничные муниципальные образования, имеющие необходимую таможенную и транспортную инфраструктуру.

Список литературы Особенности развития приграничных регионов

- Sousa J., Mayer Т., Zignago S. Market access in global and regional trade // Regional Science and Urban Economics. 2012. Vol. 42. P. 1037-1052. DOI: 10.2139/ssrn.1982470

- Рыжова Н.П. Пространственные эффекты международной экономической интеграции // Пространственная экономика. 2012. № 4. С. 28-48. URL: http://www.spatial-economics.com/en/stati-2012/416 (дата обращения: 12.12.2016).

- Глазырина И.П., Фалейчик А.А., Фалейчик Л.М. Приграничное сотрудничество в свете инвестиционных процессов: пока минусов больше, чем плюсов // ЭКО. 2011. № 9. С. 50-70. URL: http://ecotrends.ru/ archive/618-edition-09/235-2011-12-14-17-48-06 (дата обращения: 14.12.2016).

- Степанова С.В. Туристический вектор развития приграничных регионов Северо-Запада России // Балтийский регион. 2016. № 3. С. 147-163. DOI: 10.5922/2074-9848-2016-3-9

- Baylis К., Garduno-Rivera R., Piras G. The distributional effects of NAFTA in Mexico: Evidence from a panel of municipalities // Regional Science and Urban Economics. 2012. Vol. 42. P. 286-302. https://doi. org/ DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2011.09.006