Особенности развития продовольственного рынка Якутии: оценка уровня потребления продуктов питания и продовольственного обеспечения населения

Автор: Дарбасов Василий Романович, Баишева Варвара Модестовна, Федорова Екатерина Ярославовна, Охлопков Михаил Николаевич

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Рубрика: Государственное и муниципальное управление

Статья в выпуске: 2 (50), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности развития продовольственного рынка, и оценка уровня потребления продуктов питания Республики Саха (Якутия). Отражается влияние доходов на структуру потребления продовольствия населением. Установлено, что потребительская структура и емкость регионального продовольственного рынка напрямую связана с потребностями населения региона и межрегиональными связями товарообмена. Приведены результаты исследований по изучению фактического питания и пищевых привычек среди различных групп населения. Обосновывается на региональном уровне необходимость оптимизации структуры питания населения и повышения качества пищевой продукции и уровня ее безопасности.

Республика саха (якутия), продовольственное обеспечение, продовольственный рынок, социальное питание, адресная продовольственная помощь, межрегиональные связи

Короткий адрес: https://sciup.org/14323074

IDR: 14323074

Текст научной статьи Особенности развития продовольственного рынка Якутии: оценка уровня потребления продуктов питания и продовольственного обеспечения населения

Состояние продовольственного рынка является важным направлением экономической политики как России в целом, так и ее регионов, а целью последней — обеспечение постоянного гарантированного доступа населения к необходимому количеству продовольствия для поддержания высокого качества жизни [8]. Отсюда, региональный продовольственный рынок можно понимать, как отдельный локальный рынок со сложной структурой. Развитие продовольственного рынка определяется состоянием товарного предложения и спроса населения. Динамика спроса на продовольствие должна рассматриваться с учетом физиологических и социальных потребностей. Физиологические потребности изменяются под влиянием природных и экономических условий, а также в зависимости от половозрастной структуры населения страны. Спрос в данном случае можно рассматривать как количество товаров, которое способны приобрести покупатели при определенных ценах в течение некоторого промежутка времени [9].

Именно продовольственный рынок является основой нормального продовольственного обеспечения населения региона. Так, вопросы продовольственного обеспечения населения на протяжении развития цивилизации являются центром особого внимания ученых экономистов и государств в целом. Известно, что социально-экономическая стабильность в стране во многом определяется степенью удовлетворения потребностей населения. Поэтому продовольственное обеспечение населения, как отдельного региона, так и страны в целом являются важной стратегической задачей. От его наличия, качества, и доступности зависит уровень удовлетворения одной из важнейший потребностей человека, которые в значительной степени формируют социальное настроение и качество жизни населения [3].

Региональные особенности питания населения

Важным индикатором качества жизни должна быть степень удовлетворения потребностей населения страны, прежде всего, в продовольственных товарах. Обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов (далее – рыбная продукция) и продовольствием определено стратегической целью продовольственной безопасности страны. С другой стороны, потребность населения в продовольственных товарах имеет региональные, национальные, этнические особенности. По данным Л.Е. Панина, установлено, что для коренного населения Крайнего Севера характерен белково-липидный тип питания. Однако в последние годы произошли большие изменения в структуре рациона жителей республики. В суточном рационе произошло снижение потребления белка на 13%, жира – на 18%, в то же время доля углеводов повысилась до 65%. В следствие чего тип питания стал углеводно-липидным. Энергетическая ценность потребления основных групп продуктов не соответствует рекомендуемым нормам, утвержденным Министерством здравоохранения РФ [11].

Так, по результатам научно-исследовательских работ Центра питания НИИ здоровья СВФУ имени М.К. Аммосова (г. Якутск) фактическое питание населения в динамике за последние десять лет можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Независимо от различных групп населения, выявлено недостаточное потребление продуктов, содержащих животный белок и избыточное 4/18

потребление сахарсодержащих продуктов. Показана низкая энергетическая ценность рационов в сравнении с физиологическими нормами, определен повышенный вклад углеводов в энергетическую ценность рационов. Выявлено низкое обеспечение рационов практически всеми изученными витаминами и минералами, глубина дефицита по отдельным микронутриентам составила до 100%.

В среднем по Якутии доля белков и жиров в рационе меньше рекомендуемой нормы, а доля углеводов во всех улусах превышает положенные 50%, особенно в сельскохозяйственных (до 65,1%). В промышленных, арктических и сельскохозяйственных улусах потребление жиров составило 312, 345, 339 г в сутки соответственно, при этом вклад жиров в энергетическую ценность рациона в этих районах превышал рекомендуемые 50% и составил 58; 61,5; 58% соответственно. По потреблению хлеба и хлебопродуктов положение таково, что есть районы, где население потребляет 453 г в сутки против 239 г рекомендуемых. Это показывает, что население восполняет недостаток по основным продуктам за счет хлебных продуктов (макарон, круп, хлеба) [5]. Превышение нормативов в хлебных продуктах говорит о низкой доходности населения.

Исследования показали, что рациональное питание обеспечивает нормальное развитие человека, способствует профилактике различных заболеваний населения, повышению работоспособности и создает условия для адекватной адаптации к окружающей среде [4].

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах представляют научную базу при планировании объемов производства основного продовольственного сырья и пищевых продуктов в РФ, при разработке «перспективных» среднедушевых размеров (норм) потребления основных пищевых продуктов с учетом изменения социально-демографической ситуации и демографического состава населения для обоснования оптимального развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности страны. Таким образом, необходимо повышение величины прожиточного минимума, особенно социально незащищенных его слоев.

Согласно нормам физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения России (МЗ РФ, Москва, 2008), для районов Севера установлены потребности в энергии населения выше на 10-15%, по сравнению с остальными климатическими зонами. Тем самым, на наш взгляд необходимо увеличение нормативов потребление белковых продуктов, например, увеличение на 15% норм потребления мясных и молочных продуктов.

Необходимо отметить, что существует значительная дифференциация уровня потребления продуктов питания населением республики. Поэтому при изучения средних норм потребления следует рассматривать данные показатели в разрезе сезонности, территории, половозрастных групп. Если сезонные колебания потребления объясняются, главным образом, естественными причинами, связанными с изменениями температуры воздуха и физиологического состояния организма человека, то территориальные вызваны причинами, носящими в основном экономико-географический характер: хозяйственная специализация территории, степень ее экономического развития, природно-климатические условия, уровень доходов населения и т.д. Например, наибольший уровень потребления продуктов животного происхождения, как правило, наблюдается в улусах (районах), которые производят эти продукты (сельские улусы Центральной Якутии), в промышленных городах и центрах с более налаженным завозом как гг. Якутск, Мирный, Нерюнгри и т.д. население лучше обеспечено овощными продуктами, картофелем, молочными и мясными консервами. По сравнению с коренным сельским населением городские жители в расчете на душу населения потребляют овощей и фруктов в 2–3 раза больше, картофеля в 1,7 раза. В сельскохозяйственных улусах, в свою очередь, по сравнению с промышленными улусами используется на душу населения в 2,3 раза больше цельномолочных продуктов, в 1,3 раза больше свежего мяса [6].

Оценка уровня потребления продуктов питания в Республике Саха (Якутия)

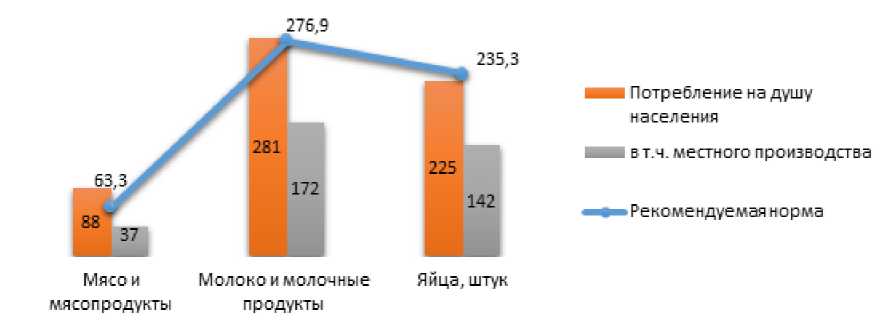

Существующий уровень потребления пищевых продуктов в Республике Саха (Якутия) не в полной мере соответствует современным требованиям. Так, объемы потребления в Республике Саха (Якутия) в 2015 году по ряду основных пищевых продуктов ниже рациональных норм потребления: по рыбе и рыбопродуктам – на 65,1%, маслу растительному – на 22,7%, фруктам – на 38,8%, овощам – на 28,8%. Несмотря на низкий уровень доходов, в республике отмечается превышение нормативов потребления продуктов питания, по, молоку и молокопродуктам – на 1,5%, сахару – на 51,8%, хлебным продуктам – на 7,7%, картофелю – на 26,9%, мясу и мясопродуктам на 39% (табл. 1).

Рацион и возможность потребления тех или иных продуктов питания зависит от величины бюджета домохозяйства. Низкие реальные доходы снижают возможности в покупке продовольствия и делают его недоступным для отдельных категорий населения в требуемом количестве. Таким образом, основополагающим условием продовольственного обеспечения является рост доходов и благосостояние населения, которые и определяют экономическую доступность продовольствия [13].

Таблица 1 — Потребление основных продуктов питания (на душу населения в год, килограммов)

|

Наименование продуктов |

Значения показателя по годам |

|||||||

|

Рекомендуемая норма для трудоспособного населения |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2015в% к рекомендуемым нормам |

|

|

Хлебные продукты |

125,3 |

134 |

135 |

134 |

135 |

135 |

135 |

107,7 |

|

Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) |

63,3 |

87 |

87 |

88 |

89 |

90 |

88 |

139 |

|

Рыба и рыбопродукты |

31,5 |

11 |

12 |

11,2 |

11,8 |

И |

И |

34,9 |

|

Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко) |

276,9 |

287 |

287 |

282 |

282 |

281 |

281 |

101,5 |

|

Масло растительное |

11,9 |

9,1 |

9,2 |

9 |

9 |

9,2 |

9,2 |

77,3 |

|

Яйца, штук |

235,3 |

206 |

205 |

224 |

223 |

225 |

225 |

95,6 |

|

Сахар |

23,7 |

35 |

35 |

36 |

36 |

36 |

36 |

151.9 |

|

Картофель |

67,0 |

83 |

82 |

84 |

85 |

84 |

85 |

126,9 |

|

Фрукты и ягоды |

80 |

49 |

50 |

48 |

48 |

48 |

49 |

61.3 |

|

Овощи и бахчевые КУЛЬТУРЫ |

108,2 |

72 |

74 |

76 |

75 |

76 |

77 |

71,2 |

Источники: 1. Статистический сборник «Сельское хозяйство в Республике Саха (Якутия)».

2. Постановление Правительства РФ от 28 января 2013 г. №54 «Методические рекомендации по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в субъектах РФ».

Перечисленные в таблице виды продуктов местного производства в среднем обеспечивали население лишь на 30–70 % от рекомендуемых норм потребности. К примеру, по мясу и мясопродуктам на 59%, яйцам – на 60%, молоку и молокопродуктам – на 62% (рис.1).

Рис. 1. Потребление основных продуктов питания в республике на душу населения в 2015 г, кг

По молоку местного производства есть тенденции к снижению, связанные с сокращением поголовья скота, однако вместе с тем есть и большой потенциал в развитии переработки молочной продукции с уделением большего внимания производству кисломолочной и цельномолочной продукции для нужд локальных рынков на уровне районов и поселений.

Уровень самообеспеченности по производству картофеля достигнута в восьми районах юго-западной части республики. При формировании политики региональных властей, направленной на развитие личных подсобных хозяйств, нацеленных на самообеспечение картофелем и овощами открытого, закрытого грунта, данный показатель может значительно вырасти. Также следует отметить необходимость развития мясных направлений скотоводства, коневодства, свиноводства и домашнего птицеводства в малых формах хозяйствования. При кооперативных формах объединения товаропроизводителей данные направления способны обеспечить физическую доступность продуктов питания на локальных рынках.

На увеличение уровня и повышение качества потребления продуктов питания местного производства в Республике Саха (Якутия) могут влиять следующие факторы: уровень цен на продукты питания, платежеспособный спрос населения, уровень денежных доходов, физически доступный объем продуктов местного производства, рациональный завоз и сезонность необходимого продовольствия, структура населения (рис. 2). Наряду с этим имеются и другие факторы, которые не являлись предметом данного исследования, но они оказывают существенное влияние на уровень обеспеченности населения продуктами жизнедеятельности.

При этом необходимо учитывать некоторые специфические особенности, отрицательно влияющие на конкурентоспособность продукции и, прежде всего, ценовую политику и вносить определенные поправки на:

-

• удаленность республики от основных внутренних и мировых рынков сбыта, связанную с удорожанием затрат на транспортировку сельскохозяйственной продукции из-за непомерно высоких тарифов;

-

с природно-климатические условия республики (зона рискованного земледелия для АПК республики) и как результат – более высокие затраты на производство сельскохозяйственной продукции и промыслов;

о повышенные экологические требования и связанные с этим фактором высокие затраты на производство и себестоимость продукции.

Факторы, влияющие на уровень потребления продуктов питания

Общественные факторы

-

- социально-экономичекая и политичекая обстановка;

- регулирование цен на основные виды продуктов питания;

-

- потребительский спрос и платежеспособность населения;

-

- доступноть качественных продуктов питания для населения;

-

- объем производства основных видов местного продовольствия;

-

-структура населения;

-

- рациональный завоз и сезонность необходимого продовольствия

Личностные факторы

-

- уровень денежных доходов населения республики;

-

- объем продуктов питания, достаточного для потребления одним человеком;

-

- национальные и этнические традиции культуры питания

Рис. 2. Факторы, влияющие на уровень потребления продуктов питания населения Якутии

Социальное питание в Республике Саха (Якутия)

Отметим, что одной из первоочередных задач в индустрии питания для России является организация полноценных рационов для школьников во всех регионах страны с целью сохранения и укрепления здоровья, а также профилактики заболеваний будущих поколений. Проблема школьного питания актуальна почти для всех населённых пунктов России. В основном, действующие рационы не отвечают принципам сбалансированного питания и нуждаются в корректировке. Так, проведенный в 2014 году мониторинг школьного питания в Республики Саха (Якутия) показал недостаточную эффективность использования бюджетных средств, несбалансированность рационов питания, а также низкую обеспеченность рационов питания свежими овощами, фруктами и рыбными продуктами.

Для достижения к 2020 году сбалансированности питания (предусмотрено Основами государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации на период до 2020 года) потребуется поэтапно увеличить стоимость питания. Это означает не только значительные дополнительные бюджетные затраты, но и увеличение затрат отдельных групп населения (например, в общеобразовательных организациях – родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка и др.) для которых такое увеличение стоимости может быть либо экономически недоступно, либо не обосновано с точки зрения качества предоставляемой услуги. При этом, по данным мониторинга, эффективность использования денежных средств на закупку продовольствия для школьного питания в республике в среднем составляет около 75%. Таким образом, повышение эффективности закупок может обеспечить достижение требуемых показателей сбалансированности при незначительном увеличении стоимости питания.

Отметим, что в социальном питании и адресной продовольственной помощи в Республике Саха (Якутия) потенциально нуждается до 371 тыс. человек, при обеспечении которых создается стабильный долгосрочный заказ на продукцию отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей (табл. 2.).

Таблица 2 — Прогноз численности организованных коллективов в Якутии

|

№ |

Наименование учреждения |

Категории граждан |

Число учреждений |

Численность СДГН на 2014 г., тыс.чел. |

Прогноз численности СДГН на 2018 год. |

|

1 |

Дошкольные образовательные учреждения |

воспитанники в возрасте до 3 лет воспитанники в возрасте от 3 до 6 лет |

713 |

7,588 50,744 |

15,200 63,200 |

|

2 |

Общеобразовательные учреждения |

ученики в возрасте от 7 до 11 лет |

634 |

52,711 |

55,400 |

|

ученики в возрасте от 11 до 18 лет |

80,584 |

86,100 |

|||

|

3 |

Детские оздоровительные лагеря |

отдыхающие в возрасте от 6 до 10 лет |

672 |

32,311 |

32,655 |

|

отдыхающие в возрасте от 11 до 15 лет |

28,669 |

29,388 |

|||

|

4 |

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации |

воспитанники в возрасте от 3 до 6 лет воспитанники в возрасте от 7 лет и старше |

24 |

1,184 1,940 |

1,184 1,940 |

|

5 |

Учреждения среднего профессионального образования |

студенты дневной формы обучения в т.ч. из малообеспеченных семей |

60 |

23,269 4,182 |

23,269 4,149 |

|

в т.ч. сироты и 0,347 0,347 оставшиеся без попечения родителей |

|

|

6 |

Учреждения высшего студенты дневной 6 37,893 38,893 профессионального формы обучение образования |

|

7 |

Лечебно- граждане, 67 10,207 12,207 профилактические находящиеся на учреждения излечении |

|

8 |

Стационарные граждане 24 2,323 2,523 учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |

|

9 |

Другие учреждения по граждане 4,446 4,600 линии соцзащиты населения Итого 2200 333,889 371,055 |

|

10 |

Население нуждающиеся в адресной 31,054 30,988 продовольственной помощи (дети-инвалиды и дети в возрасте от 0 до 3 лет из малообеспеченных семей) Всего 2200 364,943 402,043 |

Социальное питание в Республике Саха (Якутия) организовано по ведомственному принципу. Соответствующие объекты инфраструктуры находятся в ведении государственных (муниципальных) структур, ими финансируются и контролируются в соответствии с законодательством.

Основными проблемами развития социального питания и адресной продовольственной помощи в Республике Саха (Якутия) являются:

-

• самая низкая среди регионов Российской Федерации плотность населения — 0,31 чел./км2;

-

• малоразвитая транспортная сеть, особенно в северных, арктических улусах республики;

-

• сложные климатические условия.

Это приводит к тому, что растениеводство возможно только в центральных и южных улусах республики. Кроме этого, производится ежегодный северный завоз продуктов питания в северные, арктические улусы республики. Соответственно, средняя себестоимость продуктов питания, выращенных в республике, значительно выше, чем в других регионах Российской Федерации. В связи с этим, в Республике Саха (Якутии) начинают доминировать импортные продукты питания или выращенные в других регионах страны.

Косвенное влияние на социальное питание оказывает высокий уровень безработицы среди сельского населения, и как следствие отток сельского населения в город Якутск. Общеобразовательные организации Якутска не рассчитаны на такое количество учащихся и вынуждены проводить обучение в две смены, однако обеспечить условия для питания учащихся в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 не способны. Дошкольные образовательные организации так же переполнены и очередь в дошкольное образовательные организации составляет около 15 тыс. детей.

Анализ показал, что несмотря на наличие производственных возможностей, фактическое потребление полуфабрикатов и обогащенных микронутриентами продуктов, специальных продуктов детского и лечебного питания осуществляется в недостаточных размерах. Поэтому для удовлетворения потребностей соответствующих социально-демографических групп населения необходимо увеличить их объемы.

Исследования показали, что отсутствуют нормативные правовые акты, в которых установлены обязательные нормы потребления пищевых продуктов для отдельных групп потребителей социального питания и адресной продовольственной помощи нуждающимся слоям населения, в настоящее время существуют лишь рекомендуемые нормы. Препятствием для решения задач по организации полноценного питания является состояние материально-технической базы ряда пищеблоков в образовательных, лечебных, социальных и других учреждений (организациях) и предприятий, так как технологическое оборудование для приготовления пищи в целом по отрасли морально и физически устарело. Применяемые технологии производства продукции коллективного питания неэффективны, в части использования материальных, энергетических, трудовых и иных видов ресурсов, сопровождаются большими отходами и дороги при их воспроизводстве. Потенциал имеющихся современных пищевых производств для обеспечения государственных (муниципальных) учреждений используется недостаточно.

Отсюда следует, что текущее состояние социального питания и адресной продовольственной помощи нуждающимся слоям населения требует принятия и реализации ряда долгосрочных программных мероприятий межведомственного и межотраслевого характера, концентрации финансовых и материально-технических ресурсов на решении важных социально-экономических задач развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года. Реализация системы адресной продовольственной помощи позволит не только более успешно решать социальные задачи и повысить уровень жизни населения, но также создаст платформу для эффективного функционирования отечественного сельского хозяйства в жестких условиях, диктуемых ВТО.

Роль различных каналов в продовольственном

обеспечении населения Якутии

Система продовольственных рынков в районах республики имеет свои характерные особенности, обусловленные, прежде всего, недостаточностью обеспечения населения республики продуктами питания местного производства и значительной зависимостью от завоза продовольственных товаров из-за пределов республики.

Высокая себестоимость продуктов питания, произведенных на территории Республики Саха (Якутии) приводит к уменьшению объемов производства этих продуктов. Наравне с этим стоит отметить, что собственная продукция более качественная и адаптированная к местным условиям, а также менее обработанная. Так, по сравнению с 2015 годом в 2016 году поголовье крупного рогатого скота снизилось на 1,2%, свиней – на 3,1%, оленей – на 1%, производство молока – на 3,8%, производство сливочного масла – на 4%. По растениеводству также имелись незначительные снижения показателей, а именно производство картофеля снизилось на 5,6%, зерно – на 33,3%, овощи – на 4,1%. В некоторых северных (арктических)улусах республики производство продуктов питания не возможно по природно-климатическим условиям. В целом, уровень производства местных продуктов питания оценивается как недостаточно эффективный, так как не полностью обеспечивает население основными продуктами питания.

В дореформенное время Государственный завоз продовольствия на Северные регионы России осуществлялся из общесоюзного фонда централизованно по установленным планам поставок и фиксированным ценам. В тот же период действовал отлаженный механизм предоставления и возврата кредитных ресурсов на выгодных условиях (до 1,5 лет и под низкий процент). Так, например, в Якутию в дореформенное время мясные и молочные продукты завозились из 32 регионов, картофель и овощи – из 10 регионов России и двух бывших союзных республик. Мясо и мясопродукты поставлялись преимущественно из Омской, Воронежской, Курганской областей и Алтайского края, молочные продукты – из Омской, Новосибирской, Смоленской, Вологодской, и Псковской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики Башкортостан. Картофель и овощи поставлялись из регионов Восточно-Сибирского, Северо-Западного, Северо-Кавказского экономических районов, Амурской области, Среднеазиатских республик и Украины.

В настоящее время в республике поставка продовольственных товаров перешла от государственных органов к частным коммерческим структурам. Создание сети региональных и межрегиональных оптовых и оптово-розничных продовольственных рынков, которые исполняют роль основных поставщиков, способствует упорядочению рыночного товарооборота продовольствия.

Коммерческие структуры сельских районов необходимое продовольствие берут из этих оптовых рынков. В последствии они, исходя от транспортных и других расходов, сами устанавливают цены на товар. Из-за этого наблюдается значительная разбросанность стоимости продовольствия, доходящая повышением цен до 2-3 раз, чем в центральной части республики.

Динамика завоза различна по видам продукции (рис.3)

Рис. 3. Завоз основных продовольственных товаров в Якутию, тыс.т.

По информации действующих снабженческо-сбытовых центров существуют сложности в участии местных товаропроизводителей в государственных закупках за счет формирования комплексных лотов. Практически это не позволяет производителю напрямую участвовать в торгах, поставляя только свою продукцию, ведь лот включает расширенный перечень товаров. В этих условиях товаропроизводители вынуждены выступать от имени торговых компаний, реализуя свою продукцию по сниженной стоимости, диктуемой торговыми компаниями, или же по торгам поставляется завозная продукция, документально соответствующая техническим условиям, но не всегда качественная.

Таким образом, в элементах продовольственного обеспечения выделяются такие составляющие, как агропромышленный комплекс (обеспечение физической доступности продовольствия), социально-экономическое положение населения региона (обеспечение экономической доступности продовольствия), межрегиональные связи (обеспечение оптимального экспорта и импорта продовольствия) [13].

Выводы

Резюмируя все вышеизложенное, необходимо отметить, что потребительская структура и емкость регионального продовольственного рынка напрямую связана с потребностями населения региона и межрегиональными связями товарообмена.

На увеличение объема и улучшение уровня потребления продуктов питания местного производства в Якутии могут влиять следующие факторы: уровень цен на продукты питания, платежеспособный спрос населения, уровень денежных доходов, объем продуктов питания местного производства, рациональный завоз необходимого продовольствия, структура населения. Все эти факторы взаимосвязаны и оказывают влияние на создание продовольственного рынка в регионе. При этом следует отметить, что рацион питания у сельских жителей республики из-за низких доходов значительно отличается и менее сбалансирован, чем у горожан. Здесь также необходимо понимать, что существуют региональные и этнические особенности питания, к примеру, превышение потребления мясных и мясопродуктов – это признак адаптации к северным и арктическим условиям.

У населения формируются различные потребности в продовольствии в зависимости от территории проживания (город, поселок городского типа, село), от возрастных характеристик, уровня культуры, национальных особенностей и пристрастий, медицинских показаний состояния здоровья, социального статуса (семейное положение, уровень доходов).

В целом, для определения действительного состояния уровня и качества питания необходимо постоянно проводить мониторинговую оценку продовольственного обеспечения, с учетом размещения (город, село), а также особенностей различных групп и слоев населения. И на этой основе с учетом местных природноклиматических и хозяйственных условий разработать рекомендации и предложения по основным перспективным направлениям аграрного производства, развитию пищевой и перерабатывающей промышленности и агропродовольственного рынка в целом.

Список литературы Особенности развития продовольственного рынка Якутии: оценка уровня потребления продуктов питания и продовольственного обеспечения населения

- Дарбасов В.Р., Никифоров А.Г. Продовольственное обеспечение Якутии: теория, опыт, проблемы. -Новосибирск: Наука, 2007. -212 с.

- Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации: утв. Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. №120.

- Косинский П.Д., Бондарева Г.С. Кластерный подход к формированию продовольственной обеспеченности населения региона//Вестник Кемеровского государственного университета. -2012. -№ 3(51). -С. 280 -284.

- Куклин А.А., Васильева Е.В. Влияние продовольственной безопасности на качество жизни населения//Уровень жизни населения регионов в России -2010. -№5 -С. 53-59.

- Лебедева У.М. Вопросы оптимизации структуры питания населения и повышения качества и уровня безопасности пищевой продукции в РС(Я)/У.М. Румянцева А.Н., К.М. Степанов, М.Е. Игнатьева, И.Я. Егоров, М.В. Корнилова, Н.Б. Борисова//Якутский медицинский журнал. -2014. -№3 (47). -С. 90-93.

- Никифоров А.Г. Анализ потребления продуктов питания местного производства в Республике Саха (Якутия) как фактор характеризующий потребительский спрос населения/А.Г. Никифоров//Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). -2015. -№6 (15) -с. 119.

- Новоселов С.Н. Система продовольственного обеспечения региона: элементы и системные взаимосвязи//Вопросы экономики и права. -№ 12 -с. 90-93.

- Нуралиев С. У. Продовольственный рынок: проблемы становления и перспективы развития. -Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2003. -280 с.

- Оловянников Д.Г. Развитие продовольственного рынка региона в системе обеспечения продовольственной безопасности. Автореферат. дис…канд. экон. наук: 08.00.05/Д.Г. Оловянников. -Улан-Удэ, 2010. -24 с.

- Пахомов А.А. Продовольственная безопасность Якутии: теория, практика/А.А. Пахомов, Е.Я. Федорова, В.Р. Дарбасов. -Новосибирск: Наука, 2016. -208 с.

- Петрова Т.Е. Питательная ценность продуктов питания и его потребление населением Якутии//Аграрный вестник Урала -2008. -№1 (43). -С. 42-43.

- Роднина Н.В. Влияние доходов и уровня жизни на структуру потребления и продовольственное обеспечение населения Республики (Саха)//Государственное управление. Электронный вестник -2011. -№ -С. 1-6.

- Роднина Н.В. Экономические, социальные и организационные проблемы продовольственного обеспечения Республики Саха (Якутия). Теория и методы управления. Якутск, 2010. -с. 216.

- Bobkov V.N. Ineouality of living standards in Russia: internal and international context (the early 1990s and the 2000s)/V. N. Bobkov, O. V. Veredyuk//Экономика региона. -2013. -№3 (35). -С.62-70.