Особенности развития российских регионов и экологическая кривая Кузнеца

Автор: Дружинин Павел Васильевич, Шкиперова Галина Тимофеевна, Поташева Ольга Вячеславовна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 1 т.8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Отрицательное влияние на окружающую среду оказывает развитие экономики за счет увеличения объемов производства и роста потребления. Оценить и проанализировать возможные изменения состояния окружающей среды можно посредством эконометрических моделей, которые оказывают воздействие различных факторов на естественное равновесие в природной среде. В статье предложен подход, основанный на построении функций загрязнения, которые позволяют анализировать разные варианты распределения инвестиций, оценивать влияние изменения структуры экономики, учитывать динамику инвестиций и затрат, связанных с охраной окружающей среды. Рассматривается взаимосвязь экологических и экономических показателей развития российских регионов, строятся модели, описывающие эту взаимосвязь, выделяются группы регионов с близкими эколого-экономическими характеристиками и проводятся расчеты по ним. Авторами показано, что развитие трех групп регионов описывается экологической кривой Кузнеца с разными параметрами, и определены значения валового регионального продукта на душу населения, при достижении которого выбросы на душу населения могут начать снижаться. Для каждой из четырех выделенных групп российских регионов определены факторы, влияющие на изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Российские регионы сильно различаются по уровню социально-экономического развития, поэтому в исследовании было важным оценить, как данные отличия влияют на вид и параметры используемых моделей, а значит и на эколого-экономические процессы. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что улучшение экологической ситуации связано с инвестициями в модернизацию экономики, развитие новых секторов экономики и охрану атмосферного воздуха. Полученные результаты будут способствовать получению более обоснованных прогнозов эколого-экономических процессов и региональных стратегий развития.

Экологическая кривая кузнеца, изменения окружающей среды, модернизация экономики, структура экономики, региональное развитие, регионы России

Короткий адрес: https://sciup.org/149131952

IDR: 149131952 | УДК: 330.15:502.335 | DOI: 10.15688/re.volsu.2020.1.14

Текст научной статьи Особенности развития российских регионов и экологическая кривая Кузнеца

DOI:

Развитие экономики российских регионов на протяжении длительного времени заметно ухудшало состояние окружающей среды. Особенно большие проблемы возникли в регионах, основу экономики которых составлял добывающий сектор и металлургия, также значительно воздействовали на воздух и воду предприятия по производству бумаги и картона, отдельные энергетические и химические производства. Структура экономики российских регионов сильно отличается, есть регионы, в которых промышленное производство незначительно и, соответственно, загрязнение воздуха очень мало. В последние десятилетия экологическая ситуация во многих регионах улучшалась, сначала за счет спада в экономике, а затем вследствие экономических преобразований.

Проблемы взаимосвязи экономики и экологии исследуются в работах ученых и специалистов как в целом по стране, так по ее отдельным регионам. В ходе исследований строились раз- личные подходы и модели. Был разработан инструментарий оценки воздействия энергосберегающих проектов на окружающую среду, основанный на адаптации модели межотраслевого баланса для топливно-энергетического комплекса, что позволило оценить выбросы диоксида углерода [Пляскина, 2012]. Были предложены индикаторы экоинтенсивности выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, рассчитанные на объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, фонд оплаты труда и собственные доходы бюджета, что позволяет учесть интересы разных сторон – предприятий, индивидуумов и общества в целом, и в результате удалось оценить экологические показатели, характеризующие качество экономического роста в регионе [Забелина, Клевакина, 2016].

При исследовании проблем загрязнения атмосферного воздуха в российских регионах было отмечено, что неравномерность пространственного распределения загрязнения обусловлена размещением крупных промышленных производств, связанных в значительной степени с добычей и переработкой природных ресурсов [Пыжева, Пы-жев, Зандер, 2019]. В исследованиях по северным регионам выделяется многолетняя деятельность горно-металлургических предприятий, которая приводит к деградации окружающей среды в зонах их действия, истощению природных ресурсов, что определило неблагоприятную экологическую обстановку на территориях прилегающих городов и поселков [Исследования ... , 2018].

Для южных регионов важны другие проблемы. Одной из них является модернизация сельского хозяйства, которая позволит уменьшить его воздействие на окружающую среду. Было отмечено, что при переходе стратегического управления экологизацией агропродовольственно-го комплекса на новый уровень необходимо учитывать опыт ЕС [Андрющенко, 2019]. В целом экологизации производства уделяется значительное внимание, необходимо внесение в региональные стратегические документы экологических требований, которые позволят уменьшить загрязнение окружающей среды [Замятина, 2016]. Было отмечено, что для аграрных регионов постепенный переход к «зеленой» экономике на основе разработки и реализации соответствующей стратегии будет способствовать рациональному использованию и воспроизводству ресурсного потенциала аграрного сектора, достижению устойчивого развития [Чередниченко, Рыбасова, 2017].

В развитии Юга России важную роль играют рекреационные ресурсы, исследование ключевых проблем эколого-экономического развития которых позволило предложить концепцию экологически устойчивого развития подобных территорий, в частности Кавказских Минеральных Вод [Довготько, Скиперская, Токарева, 2019].

Ранее была высказана гипотеза, что с развитием экономики, изменением ее структуры и появлением новых технологий взаимосвязь выпуска продукции и загрязнений будет описываться экологической кривой Кузнеца (ЭКК), которая означает, что с некоторого уровня развития экономики при росте выпуска продукции уровень загрязнений будет снижаться [Grossman, Krueger, 1995]. Проводившиеся исследования по российским регионам показали, что по временным данным подобная зависимость существует лишь для части регионов, а пространственный анализ требует введения дополнительных условий [Шкипе-рова, 2013; Михалищев, Раскина, 2016]. В то же время необходимость снижения различных видов загрязнений становится все более насущной проблемой, в ЕС в настоящее время поставлена задача сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году.

Проводившиеся ранее исследования показали, что экономические кризисы могут способствовать ускорению модернизации производства. Так, нефтяной шок 1970-х гг. привел к переходу к менее загрязняющим технологиям [He, Richard, 2010]. Также открытость торговли может способствовать ускорению структурных изменений в экономике [He, 2010].

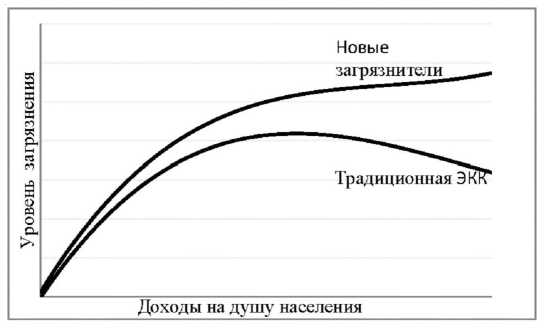

Изменение структуры экономики и модернизация действующих производств могут приводить к снижению загрязнений при росте выпуска продукции, но падение может смениться увеличением выбросов, если расширяются обороты в таких отраслях, как металлургия, производство бумаги и энергетика, или возникают новые добывающие предприятия (рис. 1). Большинство стран и регионов, или практически все, находятся на левой, восходящей ветви ЭКК, и замедление роста загрязнений может и не привести в дальнейшем к их снижению [Kearsley, Riddel, 2010].

В данной статье рассматривается взаимосвязь экономики и экологии с использованием математических моделей, основанных на модели STIRPAT, предложенных ранее функциях загрязнения, и анализируется соответствие ЭКК связи экономических и экологических показателей российских регионов [Dietz, Rosa, 1994; Дружинин, Шкиперова, Поташева, 2017; Bertinellia, Stroblb, Zou, 2008]. Целью статьи является разбиение российских регионов на группы с близкими экономическими и экологическими характеристиками и построение ЭКК для данных групп.

Методика и данные

В статье рассматривается взаимосвязь экологических и экономических показателей российских регионов, строятся модели, описывающие эту взаимосвязь, и проводятся расчеты. Методика исследований была основана на построении графиков взаимосвязи показателей и поиске возможных зависимостей. Проводился тщательный анализ основных и производных показателей, причем особо выделялось влияние показателей, характеризующих модернизацию экономики и изменение ее структуры [Дружинин, Шкиперова, Поташева, 2018]. Графики строились для 2012– 2017 гг. по региональным данным за каждый год.

Рис. 1. Экологическая кривая Кузнеца: варианты развития

Примечание . Источник: [Шкиперова, 2013].

Было выделено 80 российских регионов, за исключением автономных округов, входящих в области и края, и регионов, по которым отсутствуют данные за отдельные годы. В качестве экологических показателей рассматривались выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников и их величина на душу населения региона. Исследовалось влияние на них изменения численности населения, уровня урбанизации, валового регионального продукта (ВРП), ВРП на душу населения, доли промышленности, сферы услуг, сельского хозяйства, металлургии, добычи полезных ископаемых и других загрязняющих отраслей в ВРП, удельного электропотребления, объема экспорта, отношения экспорта к ВРП, кумулятивных инвестиций в экономику за 3–6 лет и кумулятивных инвестиций в охрану окружающей среды за 3–6 лет. Данные для расчетов были взяты с сайта Росстата и статистических справочников [Основные показатели ... , 2019; Охрана ... , 2018; Регионы России ... , 2018], инвестиции пересчитывались в сопоставимые цены.

По пространственным данным (кросс-секшн) расчеты проводились по регионам РФ за один год, обычно за 2017 г., но рассматривались и более ранние периоды, расчеты по ним проводились для выяснения стабильности полученных оценок параметров применяемой функции. В данном случае использовалась немного измененная функция STIRPAT [Dietz, Rosa, 1994]:

M

E , ( t ) = A х П X j j ( t ), (1) j = 1

где Ei ( t ) – экологический показатель региона i в год t ; Xj ( t ) - фактор j региона i в год t ; A , a - константы ( a -факторная эластичность).

Функция логарифмировалась, и проводились расчеты линейной регрессии стандартными пакетами.

Также проводились расчеты по регионам РФ за один год по линейной функции, рассматривались те же факторы, что и в функции (1):

M

E ( t ) = A + £ B j х X, j ( t ), (2)

j = 1

где B – константа.

При проверке соответствия российских регионов ЭКК дополнительно вводился в качестве одного из факторов квадрат ВРП на душу населения:

E , ( t ) = A + ^B j х X , j ( t ) + C i х Y ( t ) + C 2 ( t ) х Y 2 ( t ), (3) j = 1

где C 1, C 2– константы, Y ( t ) – ВРП на душу населения.

Расчеты по функции (1) проводились после логарифмирования, поэтому аналогичная (3) формула выглядит следующим образом:

ln( E , ( t )) = ln( A ) + f a j х ln( X, J ( t )) + a i х ln( Y ( t )) + j = 2 (4)

в х ln2( Y (t)), где P - константа, причем она должна быть отрицательной.

Результаты и обсуждение

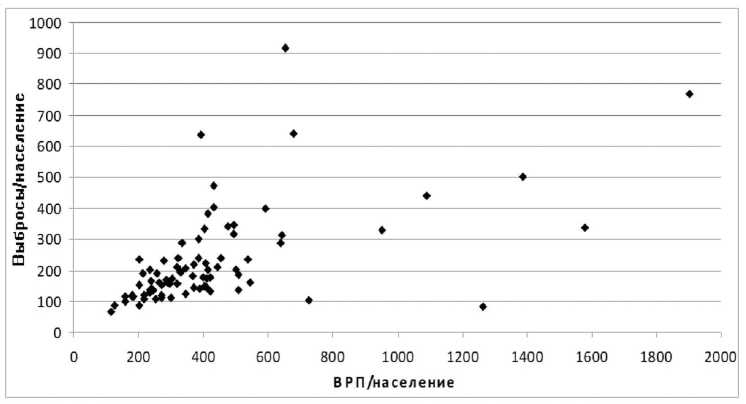

Поскольку регионы сильно различаются по масштабам, то рассматривалась зависимость выбросов загрязняющих веществ на душу насе- ления от ВРП на душу населения. На рисунке 2 заметно выделяется группа регионов с высокой долей загрязняющих отраслей. Маловероятно, что в этих регионах будут закрываться металлургические и добывающие предприятия и сложно ожидать появления подобных предприятий в регионах, где их сейчас нет, а значит и нет сырьевой базы и кадрового потенциала. Следовательно, российские регионы можно разделить на две группы, характеристики эколого-экономических процессов в которых значительно различаются, и в дальнейшем эти различия сохранятся. При более детальном учете особенностей структуры экономики регионов и взаимосвязи экономических и экологических показателей количество групп может увеличиться. Для каждой группы должна строиться своя ЭКК, причем их параметры могут заметно отличаться, и, вероятно, не для всех групп можно построить ЭКК. Ранее уже отмечалось, что параметры ЭКК сильно зависят от структуры экономики рассматриваемых стран или регионов [Auci, Becchetti, 2006].

Если сравнивать регионы с невысокой долей загрязняющих отраслей, то у регионов с более высоким уровнем развития удельные выбросы незначительно больше, чем у регионов с более низким уровнем развития, а у Москвы и Санкт-Петербурга они ниже, чем у большинства регионов. Поэтому можно сказать, что у регионов этой группы при высоком уровне развития в будущем могут быть более низкие удельные выбросы за счет роста доли услуг и модернизации производства, и они могут описываться ЭКК. Но пока кроме двух указанных городов остальные регионы находятся на левой восхо-дяшей дуге ЭКК – с ростом выпуска растут и удельные выбросы.

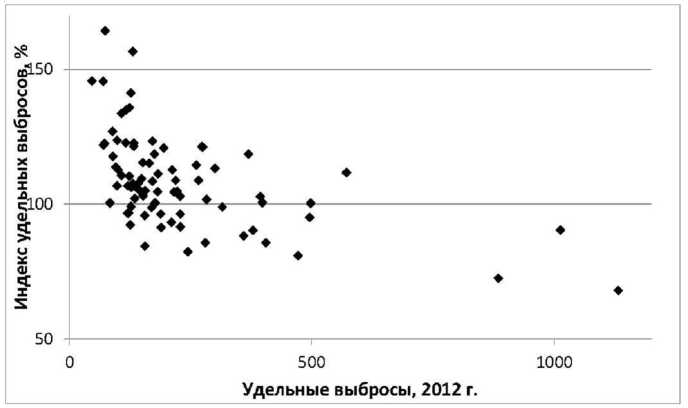

Если анализировать динамику удельных выбросов за 2012–2017 гг., то можно отметить, что она зависит от их уровня в 2012 году. У большинства регионов удельные выбросы выросли. Если выбросы были меньше 95 кг на душу населения, то они не снижались, а если более 300 кг, то у большинства они, наоборот, снижаются, как показано на рисунке 3. Получается, что если удельные выбросы малы, то в отдельных регионах на них не обращают внимания и они растут, а если они велики, то в большей части регионов с ними борются. Следовательно, можно выделять регионы по доле загрязняющих отраслей, соотношению показателей и их динамике, что связано с модернизацией экономики, структурными сдвигами и природоохранной деятельностью [Дружинин, Шкиперова, Поташева, 2017].

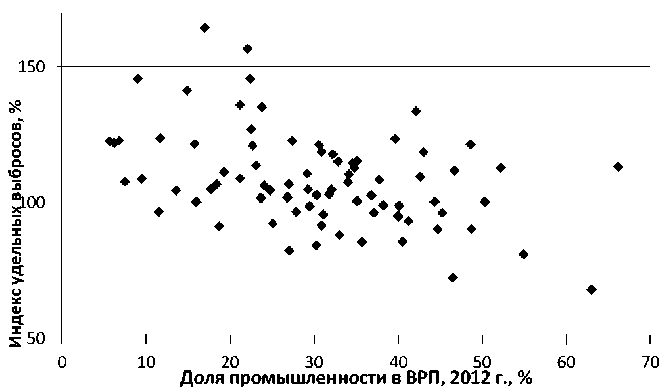

Анализ связи структуры экономики и динамики выбросов за 2012–2017 гг. показывает, что у большинства регионов удельные выбросы выросли, причем чем меньше доля промышленности в ВРП в 2012 г., тем больше они выросли (см. рис. 4). У всех регионов, доля промышленности которых менее 11 %, они выросли (в 2017 г. – 19 %), если доля меньше 25 %, то лишь у двух регионов выбросы снижаются. Если доля более 40 %, то удельные выбросы уменьшаются уже у большинства регионов. Похожая зависимость наблюдается и для отдельных секторов промышленности, имеющих высокие удельные выбросы. Следовательно, у части ре-

Рис. 2. Выбросы на душу населения (кг/чел.) в российских регионах в 2017 г. в зависимости от ВРП на душу населения (тыс. руб./чел.)

Примечание. Составлено по данным Росстата.

гионов с высокой долей загрязняющих отраслей уже сейчас при росте экономики снижаются удельные выбросы за счет модернизации производства и природоохранных инвестиций. Поэтому, вероятно, и данная группа регионов может быть описана ЭКК, но ее параметры будут существенно отличаться от полученных для других групп, и для нее точка максимума выбросов будет достигнута при существенно большем уровне удельного ВРП.

В таблице 1 представлены расчеты по 80 регионам без ЭКК. Они показали, что для выбросов загрязняющих веществ статистичес- кие характеристики существенно лучше, чем для удельных выбросов на душу населения. Тем не менее расчеты ЭКК проводятся обычно для удельных показателей [Auci, Becchetti, 2006]. Расчеты показали, что выбросы загрязняющих веществ зависят от ВРП на душу населения, доли добычи полезных ископаемых, доли металлургии. Выбросы на душу населения зависят также и от доли сферы услуг, в первом уравнении этот фактор оказался незначим. Попытка дополнить факторы и построить ЭКК привела к тому, что статистические характеристики не улучшились, для функции (4) значимыми оказа-

Рис. 3. Изменение выбросов на душу населения в 2012–2017 гг. (%) в зависимости от величины выбросов на душу населения в 2012 г. (т/чел.)

Примечание. Составлено по данным Росстата.

Рис. 4. Изменение выбросов на душу населения в 2012–2017 гг. (%) в зависимости от доли промышленности в ВРП в 2012 г. (%)

Примечание. Составлено по данным Росстата.

лись лишь два фактора – доля добычи полезных ископаемых и сферы услуг, а для функции (3) – доля добычи полезных ископаемых и металлургии. Различие эколого-экономических процессов в 80 регионах слишком велико, и поэтому необходимо строить зависимости по отдельным группам регионов, выделяя их с учетом экономических особенностей, прежде всего структуры экономики регионов.

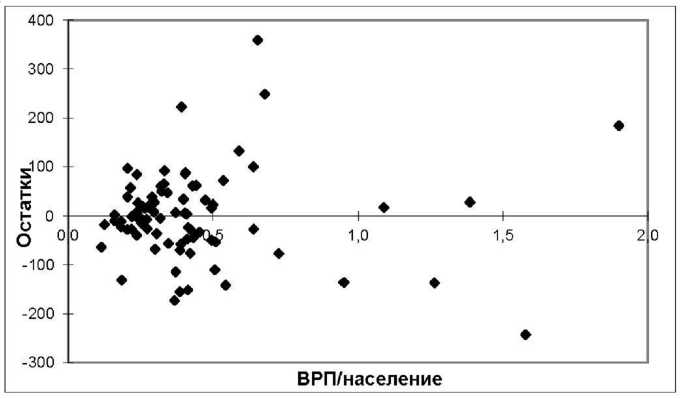

При проведении расчетов по функциям (3) и (4) четко выделились две группы регионов, которые на графике приближений разделяет линия, соответствующая полученному уравнению. Все регионы с высокой долей загрязняющих отраслей расположены выше полученного усреднения, остальные регионы ниже данной линии. На графике (рис. 5) показано, что у первой группы положительные остатки, у второй – отрицательные, причем с ростом ВРП на душу населения разница между регионами двух групп увеличивается. Динамика эколого-экономических процессов в каждой из этих групп должна отражаться функциями с различными параметрами. Точки разворота ЭКК, после которых при росте производства будет снижаться воздействие на окружающую среду, будут соответствовать разному уровню ВРП на душу населения, причем у группы с высокой долей загрязняющих отраслей данный показатель, видимо, должен быть намного больше.

Первое разбиение 80 регионов на группы основано на показателе «доля загрязняющих отраслей (добыча полезных ископаемых, металлургия, химическая, бумажная)», если доля ни одной из этих отраслей не превосходит 10 %, то они включаются в первую группу (таких регионов 44), остальные 36 составляют вторую группу.

Таблица 1

Результаты расчетов параметров зависимостей (1)–(4) для выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по 80 регионам РФ за 2017 г.

|

Формула Показатель |

ln А/A |

β |

α 1 |

α 2 |

α 3 |

α 4 |

R 2 |

F |

|

Выбросы, (1) |

0,893*** |

– |

0,744*** |

0,07*** |

0,122*** |

– |

0,88 |

186,4 |

|

выбросы на душу населения, (1) |

5,15*** |

– |

0,39*** |

0,08*** |

0,053*** |

-0,565*** |

0,59 |

27,0 |

|

выбросы на душу населения, (4) |

7,92*** |

-0,11 |

0,207 |

0,077*** |

0,039 |

-0,0595*** |

0,60 |

21,9 |

|

выбросы на душу населения, (3) |

82,4*** |

121,9 |

-19,3 |

5,93*** |

11,8*** |

– |

0,64 |

23,5 |

Примечание. Составлено и рассчитано по данным Росстата. *** – p < 0,01.

Рис. 5. График остатков – разницы между фактическими и расчетными по формуле (3) значениями выбросов на душу населения по 80 регионам РФ

Примечание. Составлено по данным Росстата.

Проведенные расчеты по 44 регионам показали, что значимы следующие факторы: кумулятивные инвестиции в экономику ( α 2), объемы экспорта ( α 3) и уровень урбанизации ( α 4). Отрицательный коэффициент при урбанизации связан с влиянием Москвы и Санкт-Петербурга, но не только, при росте урбанизации до 60 % удельные выбросы растут, от 60 до 80 % зависимости нет, а если урбанизация больше 80 % – удельные выбросы падают.

Следует отметить, что зависимость удельных выбросов от урбанизации также хорошо описывается ЭКК. Положительный коэффициент при экспорте связан с тем, что экспорт продукции обрабатывающей промышленности слабо, но связан с ростом промышленного производства, и, соответственно, рост экспорта ведет к увеличению выбросов. Для развивающихся стран отмечалось, что рост международной торговли ведет к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу [Kukla-Gryz, 2009]. Отрицательный коэффициент при кумулятивных инвестициях вызван влиянием регионов со средними выбросами и привлекательными условиями для инвестиций в новые сектора и модернизацию экономики крупных регионов, включая

Москву и Санкт-Петербург. Точка перегиба для всех трех вариантов расчетов практически одинакова – около 420 тыс. руб. на человека, с этого уровня ВРП на душу населения удельные выбросы начинают снижаться (табл. 2).

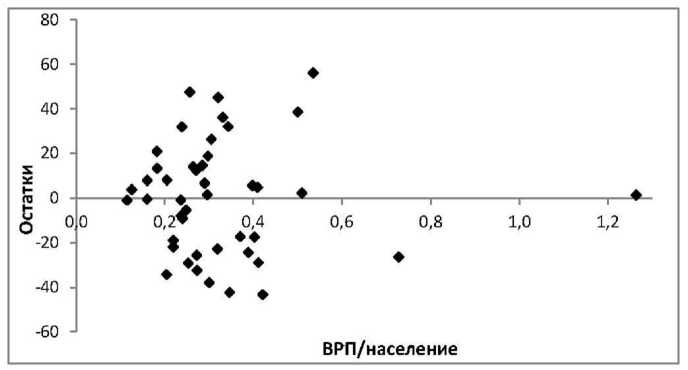

Графики приближений и остатков показывают, что полученное уравнение разделяет регионы на две группы, оно описывает среднюю линию между ними. Одна часть регионов образует дугу выше линии, описанной полученным уравнением, другая часть образует дугу ниже линии. На графике остатков (рис. 6) видно, что с ростом ВРП на душу населения различие регионов из разных групп растет. В одной группе – 28 регионов, в другой – 16 регионов; наименьшие выбросы и соотношение выбросов к ВРП у 16 европейских регионов.

В таблице 3 представлены расчеты, проводившиеся по формуле (3). Они показали, что статистические характеристики значительно улучшились и полученное уравнение отражает зависимость экономических и экологических показателей данных регионов.

Значимыми факторами оказались объем экспорта ( α 2) и инвестиции в охрану окружаю-

Таблица 2

Результаты расчетов параметров зависимостей (3)–(4) для выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на душу населения по 44 регионам РФ за 2017 г.

|

Формула |

lnА/A |

β |

α 1 |

α 2 |

α 3 |

α4 |

R 2 |

F |

|

(4) |

-10,84*** |

-0,485*** |

5,86*** |

0,094*** |

0,061*** |

-0,37*** |

0,62 |

12,2 |

|

(3) |

2,5 |

-1250*** |

1052*** |

-0,016*** |

0,007*** |

-0,663*** |

0,52 |

8,4 |

|

(3) |

0 |

-1268*** |

1063*** |

-0,016*** |

0,007*** |

-0,651*** |

0,97 |

260 |

Примечание. Составлено и рассчитано по данным Росстата. *** – p < 0,01.

Рис. 6. График остатков – разницы между фактическими и расчетными по формуле (3) значениями выбросов на душу населения по 44 регионам

Примечание. Составлено по данным Росстата.

щей среды ( α 3). Данная группа характеризуется наименьшим отношением выбросов загрязняющих веществ, так что влияние инвестиций в охрану окружающей среды, возможно, отразилось на этом, хотя уровень значимости невысокий. Точка перегиба – примерно 430 тыс. руб. на человека, после достижения этого уровня ВРП на душу населения удельные выбросы начинают снижаться.

В следующей группе 28 регионов, и, кроме европейских, в нее входят Курганская область, Республика Алтай, Омская и Новосибирская области, Хабаровский край, где соотношение выбросов к ВРП в среднем примерно на 60 % выше, а удельные выбросы на треть выше, но не превышают 250 кг на человека. В таблице 4 приведены расчеты, проводившиеся по формуле (3), которые показали, что статистические характеристики лучше, чем для объединенной группы. Значимыми факторами оказались доля промышленности в ВРП ( α 2) и уровень урбанизации ( α 3). Точка перегиба – примерно 630 тыс. руб. на человека, с этого уровня ВРП на душу населения удельные выбросы могут снижаться. Все регионы находятся на левой восходящей части ЭКК, приближается к точке перегиба Ленинградская область.

Для двух рассмотренных групп коэффициенты при квадрате ВРП на душу населения значимы, и их поведение можно описать ЭКК.

При следующей попытке разбиения 80 регионов проявились 36 регионов, имеющих высо- кую долю выбросов (более 10 % ВРП) одной или нескольких отраслей, сильно загрязняющих атмосферу. Анализ ситуации немного сложнее. Полученное уравнение является усреднением и плохо отражает взаимосвязь экономических и экологических характеристик данных регионов, статистические характеристики, представленные в таблице 5, низкие. Расчеты показали, что эти 36 регионов делятся еще на две части. У восьми регионов удельные выбросы заметно больше, у 28 регионов меньше. Влияние исследуемых факторов в целом для 36 регионов существует, но их значимость низка, наиболее высокий коэффициент Стьюдента у доли промышленности в ВРП (α2). Точка перегиба примерно в 20 раз больше, чем у других уравнений, и очень далека от реальных значений. Если отказаться от квадратного уравнения и рассмотреть линейную связь ВРП на душу населения и выбросов на душу населения, то факторы становятся значимы, но статистические характеристики уравнения улучшаются незначительно, например: R2 = 0,44.

Третья группа из 28 регионов имеет невысокие значения отношения выбросов к ВРП относительно оставшихся восьми регионов, не превышающие 900 кг/млн рублей. В нее входят 12 европейских регионов, два уральских, шесть сибирских и восемь дальневосточных, выбросы загрязняющих веществ на душу населения у них примерно в 1,7 и 2,3 раза выше, чем у двух первых групп, и меньше, чем у четвертой группы,

Таблица 3

Результаты расчетов параметров зависимости (3) для выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на душу населения по 16 регионам РФ за 2017 г.

|

Формула |

A |

β |

α 1 |

α 2 |

α 3 |

R 2 |

F |

|

(3) |

-2,83*** |

-737*** |

639,3*** |

0,004*** |

-0,001* |

0,90 |

25,2 |

Примечание. Составлено и рассчитано по данным Росстата. * – p < 0,1, *** – p < 0,01.

Таблица 4

Результаты расчетов параметров зависимости (3) для выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на душу населения по 28 регионам за 2017 г.

|

Формула |

A |

β |

α 1 |

α 2 |

α 3 |

R 2 |

F |

|

(3) |

24,8*** |

-499,5*** |

628,9*** |

1,102*** |

-0,431 |

0,84 |

30,7 |

Примечание. Составлено и рассчитано по данным Росстата. *** – p < 0,01.

Таблица 5

Результаты расчетов параметров зависимости (4) для выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на душу населения по 36 регионам РФ за 2017 г.

|

Формула |

ln А |

Β |

α 1 |

α 2 |

R 2 |

F |

|

(4) |

-1,106 |

-0,084 |

1,523 |

0,191 |

0,39 |

6,8 |

Примечание. Составлено и рассчитано по данным Росстата.

примерно в два раза. Результаты расчетов, представленные в таблице 6, показали, что статистические характеристики заметно улучшаются, выделенные факторы значимы. Отмечено положительное влияние кумулятивных инвестиций в экономику ( α 2), что соответствует результатам, полученным при анализе графиков на рисунках 2 и 3. Точка перегиба – порядка 1 230 тыс. руб. на человека, что примерно вдвое больше, чем у первых двух групп, с этого уровня ВРП на душу населения удельные выбросы могут снижаться.

Для оставшейся четвертой группы также проводились расчеты, которые показали, что возможно значимыми являются кумулятивные инвестиции в экономику, но восемь регионов – это слишком мало для получения качественных результатов, по данной группе это возможно при использовании панельных данных.

Таким образом, получились четыре группы, различающиеся по экономическим и экологическим характеристикам (табл. 7). В первой группе в основном регионы центра и Поволжья, столичные города и две кавказские республики. Во второй группе преобладают регионы юга и центра, есть регионы Поволжья и Сибири, а также по одному региону Северо-Запада, Урала и Дальнего Востока. В третьей группе в основном регионы Дальнего Востока, Сибири и Северо-Запада, есть регионы центра и Урала и один южный регион. В четвертой группе преобладают регионы Сибири и Северо-Запада, есть по одному региону центра, Поволжья и Урала. Три группы описываются ЭКК с различными параметрами и, соответственно, чем выше у группы отношение выбросов к ВРП, тем выше уровень ВРП на душу населения, при котором возможно снижение удельных выбросов

Таблица 6

Результаты расчетов параметров зависимости (3) для выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на душу населения по 28 регионам РФ с высокой долей загрязняющих отраслей за 2017 г.

|

Формула |

A |

β |

α 1 |

α 2 |

R 2 |

F |

|

(3) |

71,0 |

-251,5*** |

617,8*** |

-0,048*** |

0,65 |

14,9 |

Примечание. Составлено и рассчитано по данным Росстата. *** – p < 0,01.

Таблица 7

Распределение 80 российских регионов по четырем группам

|

№ |

Количество регионов |

Характеристика: отношение выбросов к ВРП |

Точка перегиба тыс. руб./чел. |

Регионы |

|

1 |

16 |

Низкое |

430 |

Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Московская, Ярославская, Калининградская, Нижегородская, Пензенская и Ульяновская области, г. Москва и Санкт-Петербург, Республики Дагестан, Ингушетия и Чувашия |

|

2 |

28 |

Пониженное |

630 |

Ивановская, Костромская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ленинградская, Волгоградская, Ростовская, Кировская, Саратовская, Курганская, Новосибирская, Омская, области, республики Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Чеченская, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия и Алтай, Краснодарский, Ставропольский и Хабаровский края |

|

3 |

28 |

Повышенное |

1 230 |

Белгородская, Тульская, Архангельская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Астраханская, Самарская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Томская, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, республики Карелия, Татарстан, Удмуртия, Тыва, Хакасия и Саха (Якутия), Пермский, Алтайский, Забайкальский, Камчатский и Приморский края, Еврейская АО, Чукотский АО |

|

4 |

8 |

Высокое |

– |

Липецкая, Вологодская, Оренбургская, Тюменская и Кемеровская области, республики Коми и Бурятия, Красноярский край |

Примечание. Составлено авторами.

при росте экономики, что связано с модернизацией экономики и структурными сдвигами.

Заключение

На основе анализа структуры экономики российских регионов и оценки взаимосвязи их экологических и экономических показателей были выделены четыре группы российских регионов, для которых были построены модели, описывающие эту взаимосвязь, и проведены расчеты. Было показано, что развитие трех групп регионов описывается экологической кривой Кузнеца с разнящимися параметрами и, соответственно, различными точками перегиба, когда при росте значения валового регионального продукта на душу населения выбросы на душу населения вместо роста начинают снижаться. Улучшение экологической ситуации связано с инвестициями в модернизацию экономики, в развитие новых секторов экономики и охрану атмосферного воздуха. Для каждой из четырех выделенных групп регионов определены факторы, влияющие на изменение выбросов и степень их влияния.

Список литературы Особенности развития российских регионов и экологическая кривая Кузнеца

- Андрющенко С. А., 2019. Перспективы развития экономических механизмов реализации экологических приоритетов производства продовольствия // Региональные агросистемы: экономика и социология. № 3. С. 27–33.

- Довготько Н. А., Скиперская Е. В., Токарева Г. В., 2019. Формирование устойчивой модели развития рекреационных территорий Юга России (на примере Кавказских Минеральных Вод) // Стратегии и инструменты экологически устойчивого развития экономики : сб. тр. ХV Междунар. науч.практ. конф. Российского общества экологической экономики, г. Ставрополь, 5–7 июля 2019 г. Ставрополь : Изд-во «АГРУС» Ставропольского аграрного университета. С. 421–427.

- Дружинин П. В., Шкиперова Г. Т., Поташева О. В., 2017. Оценка влияния развития экономики на окружающую среду (пространственные особенности) // Север и рынок: формирование экономического порядка. № 3. С. 228–237.

- Дружинин П. В., Шкиперова Г. Т., Поташева О. В., 2018. Экологическая кривая Кузнеца: случай России и Финляндии // Экономика вчера, сегодня, завтра. № 11А. С. 83–96.

- Забелина И. А., Клевакина Е. А., 2016. Экологические показатели качества экономического роста в Забайкальском крае // Вестник Забайкальского государственного университета. Т. 22, № 3. С. 101–111.

- Замятина М. Ф., 2016. Экологизация промышленной политики как фактор регионального развития // Стратегии бизнеса. № 4 (24). С. 6–9.

- Исследования по обоснованию снижения экологической опасности горнопромышленного комплекса: основные результаты и перспективы научного направления, 2018 / Макаров Д. В., Маслобоев В. А., Кошкина Л. Б. [и др.] // Труды Кольского научного центра РАН. Т. 9, № 9–6. С. 104–160.

- Михалищев С. Г., Раскина Ю. В., 2016. Экологическая кривая Кузнеца: случай России // Финансы и бизнес. № 1. С. 17–39.

- Основные показатели охраны окружающей среды: 2019 : стат. бюлл., 2019. M. : Росстат. 116 с.

- Охрана окружающей среды в России: 2018 : стат. сб., 2018. M. : Росстат. 125 с. Пляскина Н. И., 2012.

- Методология оценки воздействия отраслевых систем на окружающую среду // Интерэкспо Гео-Сибирь. Т. 2, № 2. С. 9–13.

- Пыжева Ю. И., Пыжев А. И., Зандер Е. В., 2019. Перспективы решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха России // Экономический анализ: теория и практика. Т. 18, № 3 (486). С. 496–513.

- Регионы России. Социально-экономические показатели, 2018 : стат. сб. M. : Росстат. 1162 с.

- Чередниченко О. А., Рыбасова Ю. В., 2017. Экологизация экономики как основа рационального использования и воспроизводства ресурсного потенциала аграрного сектора // Островские чтения. № 1. С. 300–308.

- Шкиперова Г. Т., 2013. Экологическая кривая Кузнеца как инструмент исследования регионального развития // Экономический анализ: теория и практика. № 19. С. 8–16.

- Auci S., Becchetti L., 2006. The instability of the adjusted and unadjusted environmental Kuznets curves // Ecological Economics. Vol. 60. P. 282–298.

- Bertinellia L., Stroblb E., Zou B., 2008. Economic development and environmental quality: A reassessment in light of nature’s self-regeneration capacity // Ecological Economics. Vol. 66. P. 371–378.

- Dietz T., Rosa E.A., 1994. Rethinking the environmental impact of population, affluence and technology // Human Ecology Review. Vol. 1. P. 277–300.

- Grossman G., Krueger A., 1995. Economic growth and the environment // The Quarterly Journal of Economics. Vol. 110. P. 353–377.

- He J., 2010. What is the role of openness for China’s aggregate industrial SO2 emission? A structural analysis based on the Divisia decomposition method // Ecological Economics. Vol. 69. P. 868–886.

- He J., Richard P., 2010. Environmental Kuznets curve for CO2 in Canada // Ecological Economics. Vol. 69. P. 1083–1093.

- Kearsley A., Riddel M., 2010. A further inquiry into the Pollution Haven Hypothesis and the Environmental Kuznets Curve // Ecological Economics. Vol. 69. P. 905–919. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/ j.ecolecon.2009.11.014

- Kukla-Gryz A., 2009. Economic growth, international trade and air pollution: A decomposition analysis // Ecological Economics. Vol. 68. P. 1329–1339.