Особенности реакций торакального и абдоминального компонентов системы дыхания на добавочное резистивное сопротивление

Автор: Миняев Владимир Иванович, Золотухина Яна Георгиевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 12, 2009 года.

Бесплатный доступ

У 9 мужчин посредством компьютерного безмасочного пневмографа исследованы реакции торакального и абдоминального компонентов системы дыхания на инспираторное, экспираторное, инспираторно-экспираторное сопротивление. Выявлено, что приспособление системы дыхания к добавочному сопротивлению осуществляется в основном за счет торакального компонента, эффекторами которого являются межреберные мышцы с хорошо развитым проприоцептивным аппаратом. Абдоминальный компонент, эффекторами которого являются диафрагма и экспираторные мышцы брюшного пресса с плохо развитым проприоцептивным аппаратом, оказывается менее способным к адекватной компенсаторной реакции на добавочную респираторную нагрузку. Обсуждаются возможные механизмы.

Дыхание, торакальный и абдоминальный компоненты, добавочное сопротивление

Короткий адрес: https://sciup.org/146116222

IDR: 146116222 | УДК: 612.2

Текст научной статьи Особенности реакций торакального и абдоминального компонентов системы дыхания на добавочное резистивное сопротивление

Известно, что спонтанные дыхательные движения человек осуществляет с участием диафрагмы и межреберных дыхательных мышц. Морфологическая, регуляторная и функциональная автономность этих групп мышц [7] позволяет выделить торакальный (грудной) и абдоминальный (брюшной) компоненты системы дыхания как относительно самостоятельные части дыхательного аппарата – центральный дыхательный механизм, эффекторы, афферентное звено [6; 9; 14]. Как правило, в обычных условиях в положении стоя при вентиляции легких торакальный и абдоминальный компоненты аппарата дыхания используются практически в одинаковой степени с незначительными индивидуальными модуляциями. Однако при дыхании в различных условиях (физическая нагрузка, изменение положения тела в пространстве и т.п.) вклад торакального и абдоминального компонентов в объем вентиляции легких может быть неодинаковым [8; 10].

При профессиональной деятельности людей (водолазов, музыкантов, играющих на духовых инструментах, стеклодувов и др.), а также при респираторной патологии, вызванной нарушением бронхиальной проходимости, дыхательные мышцы при осуществлении дыхательных движений вынуждены преодолевать дополнительное сопротивление, что должно сопровождаться уменьшением легочной вентиляции и нарушением газового гомеостаза. Однако в исследованиях на животных показано, что благодаря усилению центральной инспираторной активности, электрической активности дыхательных мышц, увеличению силы и четкой координации их сокращений, как правило, поддерживается достаточный уровень вентиляции легких даже в условиях затрудненного дыхания и газовый гомеостаз практически не нарушается [1; 12; 13].

Целью данного исследования явилось изучение реакций торакального и абдоминального компонентов системы дыхания человека на добавочное резистивное респираторное сопротивление.

Методика . В исследовании приняли участие 9 практически здоровых мужчин в возрасте 18 – 25 лет, привычных к экспериментальной обстановке.

Исследование включало в себя три серии. В каждой серии в положении стоя испытуемые дышали вначале спонтанно в течение одной минуты, после чего их переключали на дыхание с добавочным резистивным сопротивлением в течение одной минуты. В первой серии испытуемые вдыхали через диафрагму с отверстием диаметром 3 мм, что создавало добавочное инспираторное сопротивление 131±10 мм вод. ст., выдох при этом осуществлялся через систему клапанов и был ненагруженным. Во второй серии испытуемые выдыхали через диафрагму того же диаметра, что создавало добавочное экспираторное сопротивление 88±7 мм вод. ст., вдох был ненагруженным. В третьей серии испытуемые вдыхали и выдыхали через ту же диафрагму, что создавало добавочное инспираторное (160±6 мм вод. ст.) и экспираторное (104±5 мм вод. ст.) сопротивление. Порядок серий для каждого испытуемого был рандомизированным.

В каждой серии в исходном состоянии и при дыхании с добавочным сопротивлением посредством компьютерного безмасочного пневмографа [9] регистрировались следующие объемные, временные и скоростные параметры вентиляции легких: частота дыхания (f, цикл/мин); дыхательный объем (VT, мл) и его торакальная (ThVT, мл, %) и абдоминальная (AbVT, мл, %) составляющие; минутный объем вентиляции легких (V, л/мин) и его торакальная (thV) и абдоминальная (abV) составляющие; время вдоха (TI, с), выдоха (TE, с), постэкспираторной паузы (TP, с) и дыхательно- го цикла (tT, с); объемная скорость вдоха (VI, мл/с), выдоха (VE, мл/с), объемная скорость торакальных (thVI, thVE) и абдоминальных (abVI, abVE) составляющих вдоха и выдоха. При расчетах объемные параметры дыхания приводились к системе BTPS. Кроме того, на всем протяжении исследования при помощи капнографа (ГУМ-2) осуществлялась регистрация парциального давления углекислого газа в альвеолярном воздухе (РACO2, мм рт. ст.), с помощью оксигемометра (057М с ушным датчиком) – оксигенация артериальной крови (SaO2, %), с использованием водного манометра – дыхательные колебания внутриротового давления. Полученные данные обрабатывались стандартными методами вариационной статистики [11]. Достоверность различий параметров оценивалась с использованием критерия Стьюдента для независимых и для сопряженных рядов.

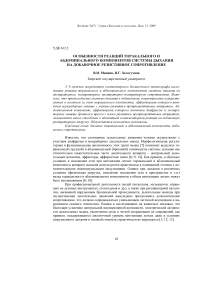

Результаты исследования и их обсуждение . Исходно в вертикальном положении вентиляция легких у испытуемых практически в равной степени обеспечивалась торакальным и абдоминальным вкладами в дыхательный объем (таблица; рисунок, А). Временная структура дыхательного цикла была типичной для спонтанного дыхания [3; 9]: вдох был несколько короче выдоха, у всех испытуемых отмечалась постэкспираторная пауза.

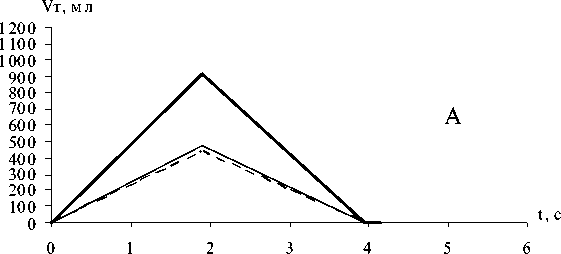

Переключение испытуемых на дыхание с добавочным инспираторным сопротивлением сопровождалось снижением объемной скорости вдоха в основном за счет уменьшения скорости абдоминальной составляющей вдоха в среднем на 36,79 % и увеличением скорости выдоха в основном за счет увеличения скорости торакальной составляющей выдоха на 32,4 % (таблица; рисунок, Б). В результате существенно изменилась временная структура дыхательного цикла: время вдоха увеличилось в среднем на 95,2 %, время выдоха уменьшилось лишь на 15,4 %, постэкспираторная пауза практически не изменилась, поэтому частота дыхания уменьшилась. Снижение частоты дыхания компенсировалось увеличением дыхательного объема на 30,0 % в основном за счет увеличения его торакальной составляющей на 45,9 %. Торакальный вклад в дыхательный объем увеличивался до 58,7±8,1 %. Тем не менее минутный объема вентиляции легких имел тенденцию к уменьшению, что сопровождалось несущественным увеличением парциального давления СО2 в альвеолярном газе (таблица). Оксигенация артериальной крови не менялась.

Таблица

Сравнительная характеристика объемных, временных и скоростных параметров вентиляции легких и газообмена в условиях дыхания с добавочным резистивным сопротивлением (M±m)

|

Параметры |

Исходное состояние |

Дыхание с сопротивлением |

||

|

инспираторное |

экспираторное |

инспираторноэкспираторное |

||

|

S A O 2 , % |

96,0±0,0 |

96,0±0,0 |

96,0±0,0 |

96±0 |

|

P A CO 2 , мм рт. ст. |

35,9±1,9 |

37,0±2,2 |

36,7±2,3 |

37,3±3,0 |

|

V TI , мл |

912±80 |

1186±387* |

1036±204* |

886±161 |

|

ThV T , мл |

477±75 |

696±235* |

709±166* |

639±168* |

|

ThV T /V T (%) |

52,3±5,0 |

58,7±8,1 |

68,4±5,3* |

72,1±9,3* |

|

Ab V TI , мл |

435±56 |

490±169 |

327±63 |

247±52* |

|

Ab V T /V T (%) |

47,7±5,0 |

41,3±8,1 |

31,6±5,3* |

27,9±9,3* |

|

f, цикл/мин |

14,4±1.5 |

10,6±1,8* |

11,7±2,5 |

10,5±2,1* |

|

. V , л/мин |

13,6±1,3 |

11,5±1,1 |

13,0±1,7 |

10,0±1,3* |

|

t h V, л/мин |

7,2±1,1 |

6,4±9,5 |

8,7±1,4 |

6,4±0,9 |

|

. a b V, л/мин |

6,4±8,5 |

5,0±0,9 |

4,2±0,7* |

3,6±1,1* |

|

T I , с |

1,89±0,15 |

3,69±0,89* |

1,80±0,36 |

2,72±0,55* |

|

TE, с |

2,07±0,26 |

1,75±0,30 |

3,19±0,83* |

2,81±0,50 |

|

TP, с |

0,20±0,06 |

0,23±0,06 |

0,12±0,04 |

0,20±0,05 |

|

T T , с |

4.16±0,40 |

5,67±1,19* |

5,11±1,15 |

5,72±1,08* |

|

. V I , мл/с |

493±44 |

304±25* |

624±88* |

362±50* |

|

t h VI, мл/с |

235±35 |

181±24 |

401±68* |

209±27 |

|

. a b V I , мл/с |

237±32 |

150±30* |

193±27 |

132±41* |

|

. V E , мл/с |

480±52 |

637±85* |

311±43* |

307±32* |

|

t h V E , мл/с |

278±50 |

368±71* |

224±44 |

247±31 |

|

. a b V E , мл/с |

234±37 |

278±65 |

99±22* |

110±49* |

Примечание. Достоверность различий относительно исходного состояния * – (P<0,05).

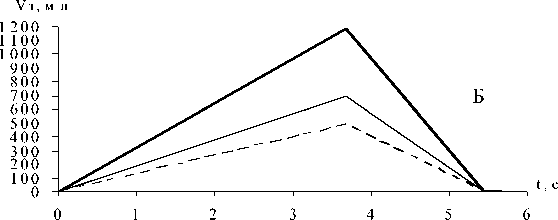

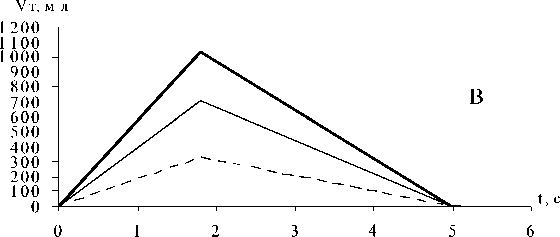

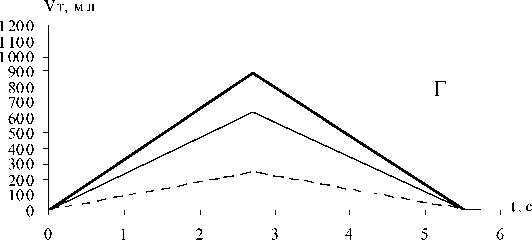

Рисунок. Объемно-временная структура усредненного дыхательного цикла (жирная линия), торакальной (тонкая) и абдоминальной (штриховая) его составляющих в исходном состоянии (А), при дыхании с добавочным инспираторным (Б), экспираторным (В) и инспираторно-экспираторным (Г) сопротивлением

Дыхание с экспираторным сопротивлением сопровождалось выраженным уменьшением объемной скорости выдоха в среднем на 35,2 %, в основном за счет уменьшения скорости абдоминальной составляющей выдоха на 57,7% (таблица; рисунок, В). Объемная скорость вдоха при этом увеличилась на 26,6 % за счет увеличения скорости торакальной составляющей вдоха на 70,6 %. Скорость абдоминальной составляющей вдоха уменьшилась. Время выдоха при этом увеличилось на 54,1 %, время вдоха не изменилось, частота дыхания имела тенденцию к уменьшению. Урежение дыхания компенсировалось увеличением объема вдоха на 13,5 % за счет увеличения его торакальной составляющей на 48,6 %. Абдоминальная составляющая объема вдоха уменьшилась на 24,8 %. Торакальный вклад в дыхательный объем при этом увеличился до 68,4±5,3 %. В результате минутный объем вентиляции относительно исходного имел лишь тенденцию к уменьшению (таблица; рисунок, В), что повлекло за собой незначительное увеличение парциального давления СО 2 в альвеолярном газе, оксигенация артериальной крови не менялась.

Дыхание с добавочным инспираторно-экспираторным сопротивлением сопровождалось снижением объемной скорости и вдоха в среднем на 26,5 %, и выдоха -на 36,0 %, в основном за счет уменьшения скорости абдоминальных их составляющих (таблица; рисунок, Г). Время вдоха и выдоха увеличилось, частота дыхания уменьшилась.

Существенное увеличение торакальной составляющей вдоха на 34,0 % (торакальный вклад в дыхательный объем увеличился до 72,1 ± 9,3 %) не компенсировало уменьшение его абдоминальной составляющей на 43,2 %, которое повлекло за собой уменьшение дыхательного и минутного объема вентиляции легких. что сопровождалось более выраженной тенденцией к увеличению парциального давления СО 2 в альвеолярном газе.

Известно, что при спонтанном дыхании на основании информации от механорецепторов дыхательного аппарата автономные механизмы саморегуляции устанавливают энергетически оптимальное соотношение торакальных и абдоминальных вкладов в дыхательный объем [8; 9]. При вертикальном положении тела торакальный и абдоминальный компоненты аппарата дыхания вносят практически одинаковые вклады в дыхательный объем. При горизонтальном (и антиортостатическом) положении больший вклад в дыхательный объем приходится на абдоминальный компонент. Причинами этих различий, по всей видимости, являются, во-первых, изменение баланса упругих и эластических сил, связанное с направлением силы тяжести, действующей на органы грудной и брюшной полостей и, во-вторых, разная степень пространственного ограничения их подвижности относительно друг друга, то есть изменение характера сопротивления, которое приходится преодолевать дыхательным мышцам в тех или иных условиях [2; 3; 4; 5; 10].

Результаты проведенного исследования подтверждают это предположение. Выявлено, что приспособление системы дыхания к добавочному сопротивлению воздушному потоку осуществляется в основном за счет торакального компонента, эффекторами которого являются межреберные мышцы с хорошо развитым проприоцептивным аппаратом, обеспечивающим эффективную обратную связь. По мнению Н.П. Александровой [2], обоснованному результатами исследований на животных, механизм компенсаторной реакции межреберных мышц на добавочное сопротивление воздушному потоку может быть следующим: увеличение сопротивления дыханию ограничивает укорочение экстрафузальных волокон, в результате происходит рассогласование между длиной экстра- и интрафузальных волокон, что усиливает γ-афферентную активность веретен, которая вызывает добавочное увеличение α-мотонейронной активности, а соответственно и силы сокращений межреберных мышц.

Абдоминальный компонент дыхательного аппарата, эффекторами которого являются диафрагма и экспираторные мышцы брюшного пресса с плохо развитым проприоцептивным аппаратом [см. обзор: 5], оказывается менее способным к адекватной компенсаторной реакции на такой механический фактор, как добавочное сопротивление респираторному потоку.

Учитывая морфологические различия межреберных мышц и диафрагмы, а также разную степень их подчиненности произвольному контролю [10], нельзя исключать участие в начальной реакции дыхания на добавочное сопротивление и механизмов произвольного управления дыхательными движениями.

Таким образом, при добавочной респираторной нагрузке центральный аппарат регуляции дыхания на основании афферентной информации о механическом состоянии дыхательного аппарата четко координирует работу межреберных мышц и диафрагмы и обеспечивает оптимальный для данных условий объем вентиляции легких, в результате чего газовый гомеостаз практически не нарушается.

Исследование реакций торакального и абдоминального компонентов системы дыхания на добавочную респираторную нагрузку актуально как для теории физиологии и медицины, так и для практики, поскольку результаты таких исследований могут послужить основой для разработки и обоснования специальных методов профилактики и реабилитации обструктивной патологии дыхания человека.

Tver State University

9 men were tested with a use of computer mask-less pneumograph on reactions of thoracic and abdominal components of respiratory system on inspiratory, expiratory and inspiratory-expiratory resistance. It was revealed that adaptation of respiratory system to additional resistance based on thoracic component which has as effectors intercostal muscles with well-developed proprioceptive apparatus. Abdominal component with diaphragm and expiratory muscles of prelum abdominale with unthrifty proprioceptive apparatus as effectors are less capable to adequate compensatory reaction on additional respiratory loading. Possible mechanisms are discussed.