Особенности реализации фигур интертекста в драматических произведениях (на материале комедии Б. Акунина «Чайка»)

Автор: Каунова Екатерина Викторовна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Фигуры интертекста в системе выразительных средств языка

Статья в выпуске: 5 (39), 2015 года.

Бесплатный доступ

Описывается специфика реализации фигур интертекста в драматических произведениях, благодаря которым писатель переосмысливает классические литературные коллизии, апеллируя к современной культуре.

Интертекстуальность, аппликативный жанр, фигуры интертекста, цитаты, аппликации, парафраз, аллюзии, ономастическая аллюзия

Короткий адрес: https://sciup.org/14822302

IDR: 14822302

Текст научной статьи Особенности реализации фигур интертекста в драматических произведениях (на материале комедии Б. Акунина «Чайка»)

Проблемы, связанные с понятием «интертекстуальность», не перестают волновать исследователей. Чаще лингвисты обращаются к поэтическим и эпическим произведениям для анализа интертекстуальных связей, поскольку в текстах авторы открыто могут вести игру с читателями, используя при этом различные виды включений. Драматические произведения изучать сложнее, так как данный род литературы имеет свои особенности. Известно, что драма предназначена служить объектом сценической интерпретации. Материал конструируется в драме так, чтобы перед зрителем непосредственно раскрывались внешнее и внутреннее действия в их органической обусловленности. Драма предполагает прямой показ действия, поэтому только поступки, поведение, переживания действующих лиц способны прояснить сущность их характера.

Авторы драматических произведений порой для реализации замысла используют прецедентные единицы, позволяющие иначе интерпретировать сюжет пьесы. Благодаря интертекстуальным связям опорный текст вводится в более широкий культурно-литературный контекст. Рассмотрим особенности реализации фигур интертекста на материале комедии Б. Акунина «Чайка».

Пьеса «Чайка» в свое время вызвала множество критических нареканий. В отзывах Г. Ситковского, М. Беловой, А. Филиппова, О. Романцовой, М. Давыдовой и др. говорится об извращении классического текста, о непонимании Б. Акуниным принципов чеховской драматургии, о пародии на криминальные романы. Однако с подобными суждениями можно не согласиться. Необходимо обратить внимание на то, что Б. Акунин проводит некий литературный эксперимент, переосмысливает известное классическое произведение, используя при этом фигуры интертекста.

М. Шруба «Чайку» Б. Акунина определяет таким понятием, как сиквел «Чайки» А.П. Чехова. По его мнению, «поэтика сиквела основана на том, что у чужого или собственного исходного текста заимствуются система персонажей, пространственно-временнoй уклад, центральные мотивы и стилистические особенности; в привычной обстановке разыгрывается новое действие» [9, с. 251].

В названии пьесы читатель легко угадывает произведение, с которым она тесно связана. Таким образом, Б. Акунин прямо указывает на исходный текст, т.е. интертекстуальные связи уже отчетливо выражены.

Б. Акунин почти полностью переписывает последнее действие чеховской пьесы, тем самым мы сталкиваемся с еще одним проявлением открытой интертекстуальности, поскольку обнаруживаем продолжение известного произведения. Продолжение – один из аппликативных жанров, основанный на соединении текста одного автора с тематически развивающим его текстом другого автора [3, с.107] Писатель, сохраняя текст оригинала, вставляет собственные ремарки, таким образом совершенно меняя значение слов персонажей.

В комедии можно увидеть и элементы пародии. Так, действия персонажей, обозначенные в ремарках, отсылают нас к современной культуре: Шамраев и Дорн подхватывают ее на руки, стукнувшись при этом лбами [1, с. 33]. Вбегает Медведенко. За ним, отчаянно крутя колеса, вкатывается на инвалидном кресле Сорин [Акунин, 2000, с. 29].

Писатель пародийно переосмысливает образы главных героев пьесы. Речь персонажей «Чайки» далека от совершенства и наполнена вульгаризмами, просторечными выражениями, жаргонизмами. Так, речь Аркадиной сочетает пафосную риторику с цинизмом. Мы видим, что перед нами не убитая горем мать, а актриса, которая хорошо играет свою роль:

Аркадина . Боже, Боже. И я, мать, только что лишившаяся единственного, бесконечно любимого сына, должна участвовать в этом фарсе! Увольте, господа. Дайте мне побыть наедине с моим горем. (Царственно встает.) Борис, отведи меня в какой-нибудь удаленный уголок, где я могла бы завыть, как раненая волчица [Там же, с. 116].

Автор также использует слова, которые характерны для другой эпохи. Таким образом, к образу Аркадиной Б.Акунин добавляет дополнительные штрихи, которые делают этот образ гротескно абсурдным:

Аркадина (Тригорину) : Не смотри ты на нее так. Вся эта сцена была разыграна, чтобы тебя разжалобить – уж можешь мне поверить, я эти фокусы отлично понимаю. Жалеть ее нечего. Изобразит перед присяжными этакую вот чайку – и оправдают. Даже на уловку с эфиром сквозь пальцы посмотрят. А что ж – молода, смазлива, влюблена. Такую рекламу [выделено нами. – Е.К.] себе сделает на этой истории! Позавидовать можно. И ангажемент хороший получит. Публика будет на спектакли валом валить [Там же, с. 123].

Заметим, что писатель создает образы, используя элементы пародии, которые основаны на контрасте чеховского и собственного стиля. Подобное внедрение элементов в противоположную стилевую среду делает их абсурдными, смешными.

В драматических произведениях авторы часто прибегают к фигурам интертекста, которые помогают раскрыть образ героя. В основном писатели используют либо аллюзию, либо аппликацию, реже – цитирование и парафраз.

Б. Акунин использует цитаты из классических произведений, которые дословно воспроизводят фрагменты опорного текста. Однако писатель их заимствует из чеховской комедии, что, на наш взгляд, неслучайно. Сравним.

Нина : Сядем и будем говорить, говорить. Хорошо здесь, тепло, уютно... Слышите – ветер? У Тургенева есть место: «Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый угол». Я – чайка... Нет, не то. (Трет себе лоб.) О чем я? Да... Тургенев... «И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам...» Ничего. (Рыдает.)

Нина : (Щебечет.) Сядем и будем говорить, говорить. Хорошо здесь, тепло, уютно… Слышите – ветер? У Тургенева есть место: «Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый угол». (Вздрагивает, сбивается с легкого тона.) Я – чайка… Нет, не то. (Трет себе лоб.) О чем я? Тургенев… «И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам…» Ничего. (Рыдает) [1, с. 96].

Это цитата из романа И.С. Тургенева «Рудин»: «А на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завываньем, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Наступила долгая, осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок... И да поможет господь всем бесприютным скитальцам!» [5, с. 322]. Обращает на себя внимание тот факт, что у Чехова почти дословно воспроизводится фраза Тургенева, кроме слова уголок . Акунин же цитирует И.С. Тургенева по А.П. Чехову. Таким образом Б. Акунин расширяет рамки контекста за счет своих ремарок.

Используя данную цитату в речи Нины Заречной, автор хочет раскрыть перед читателем её сущность. Этой фразой героиня хочет вызвать жалость у окружающих и тем самым отвести от себя подозрения в совершении преступления. В отличие от Нины Чехова, Нина Б. Акунина представляет собой не девушку с трагической судьбой, а очень непростую натуру, способную даже на преступление и желающую всеми силами скрыть свой поступок.

В пьесе Б. Акунина мы находим текстовые аппликации, которые дословно воспроизводят фрагменты прецедентных единиц без ссылочной части.

В «Чайке» встречаем строчки романсов, которые напевает доктор Дорн в некоторых ключевых моментах пьес. Акунин превращает подобные отступления в прямую ссылку на печальную ситуацию убийства:

Дорн. Странное занятие – бинтовать покойника. Ну да мне доводилось делать вещи и почуднее. (Выходит в соседнюю комнату, напевая «Бедный конь в поле пал ») [1, с. 72]. В этих строчках автор отсылает читателя к известной опере М.И. Глинки «Иван Сусанин. Жизнь за царя».

Мы считаем, что данная фраза принадлежит именно Дорну, так как он стал первым свидетелем того, что Константин мертв, и он же первым сообщил об этом всем остальным, как и герой оперы М.И. Глинки Ваня.

Подходит Дорн, берет шарфик, рассматривает, сосредоточенно напевая « Расскажи, расскажи, бродяга, чей ты родом, откуда ты ». Приближаются остальные, тоже смотрят [Там же, с. 88]. Это строки из цыганского романса, которые воспроизведены автором для того, чтобы показать разрыв семейных и человеческих отношений. Мотив отчуждения родственников сопровождается непониманием и нежеланием понимать друг друга. Акунин намеренно использует и парафраз, поскольку данная фигура дает возможность автору по-своему интерпретировать смысл узнаваемых строк.

Аркадина . «И сок проклятой белены в отверстье уха влил...» [Там же, с. 23].

Эта фраза отсылает нас к трагедии «Гамлет» Шекспира. Сравним, Призрак отца: «С проклятым соком белены во фляге. И мне в ушную полость влил» [8].

Мы видим, что строки Шекспира изменены, но угадываются читателями. Ссылка на автора опускается по причине известности исходного текста адресатам речи. Аркадина является актрисой, поэтому в ее речи часто звучат театральные фразы, реплики из различных постановок. На известие о том, что ее сына застрелили в ухо из револьвера, она отреагировала именно так.

Чаще всего писатели в драматических произведениях прибегают к аллюзии, поскольку заимствование определенных элементов пре-текста образует непосредственно конструкцию «текст в тексте». Аллюзия модифицирует семантику текста за счет ассоциаций, связанных с прецедентными единицами.

В комедии Б. Акунина мы обнаруживаем большое количество ономастических аллюзий. Общеизвестно, что имена собственные легко узнаются читателями даже без указания имени автора.

Аркадина . Скажите, какие нежности! Значит, меня, мать, подозревать можно, а тебя нельзя? Нет уж, пусть будет математическая чистота. (Дорну.) Продолжайте, мосье Дюпен , это даже интересно [1, с. 96].

Огюст Дюпен – литературный персонаж, который был создан известным писателем Эдгаром По. Дюпен представлен как умный детектив и сыщик, который раскрывает самые трудные загадки и преступления. Его главное оружие – это его ум и интеллект, с помощью которых Дюпен раскрывает тяжёлые загадки, которые полицейские считают неразрешимыми. Огюст Дюпен – первый литературный сыщик, за которым последовали многие другие знаменитые литературные детективы.

Отсылая к образу Дюпена, писатель иронично выражает свое отношение к созданному им произведению. Ирония здесь является признаком жанра пародии на детективные рассказы.

Сорин. Я хотел было. Но нельзя: свяжут руки, будут лить на темя холодную воду, как Поприщи-ну . А Костя не вынесет, он гордый и независимый [Там же, с. 82].

Поприщин – герой повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» (1834). Реальным источником образа в известной мере является сам писатель. Фамилия Поприщин имеет символический смысл («поприще»), включающий как назидательную тенденцию – императивное требование автора к каждому читателю отыскать подлинное поприще, место в жизни, совпасть с самим собой, так и пародийно-иронические обертоны понятия «поприще»: измененное сознание героя мгновенно разрушает незыблемую чиновничью иерархию, в которой Поприщин занимает ничтожное место титулярного советника, взамен он провозглашает себя сразу испанским королем. Любовь к генеральской дочке, сыгравшая роковую роль в его судьбе и повлекшая за собой безумие [2].

Сорин сравнивает Треплева с Поприщиным, так как и тот и другой являются сумасшедшими (Константин сумасшедший, по мнению Сорина). В комедии находим и другие онимы: Джек Потрошитель, Мессалина, Офелия, Иов многострадальный , которые выполняют в тексте ту роль, какую определил им автор, т. е. зависят от авторского замысла. Онимы позволяют автору переосмысливать образы.

Необходимо отметить, что иногда авторы отсылают читателя к собственным произведениям, указывая на связь текстов.

Дорн . … Мои предки, фон Дорны, переехали в Россию еще при Алексее Михайловиче, очень быстро обрусели и ужасно расплодились. Одни превратились в Фондорновых, другие в Фандориных, наша же ветвь усеклась просто до Дорнов. Но это из области истории и к делу не относится [1, с. 53].

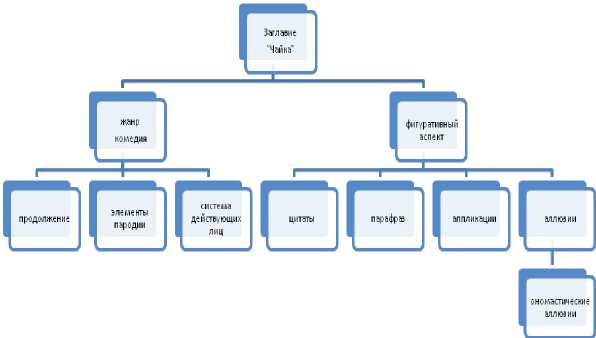

Согласно классификации Томаса можно определить эту аллюзию как «ссылку на самого себя», так как она заключается в использовании автором отсылок к своему творчеству [4], а именно к серии детективных рассказов об Эрасте Фандорине. Перед нами аллюзия литературная и имплицитная, так как имена героев видоизменены. Таким образом, проанализировав пьесу Б. Акунина «Чайка» можно схематично представить, как реализуются элементы интертекста в данном произведении.

Рис. Реализация элементов интертекста в пьесе Б. Акунина «Чайка»

Все указанные элементы значимы для понимания замысла произведения. На наш взгляд, комедию Акунина нельзя назвать фарсом, писатель ушел от психологизма Чехова, потому что современному зрителю не нужны интриги, напряженные психологические ситуации, внутренняя борьба героев, ему необходимы конкретные сцены с конкретными идеями. Акунин перенес известную ситуацию в контекст нового времени с его ценностями и нравами. Автор показывает бессмысленность душевных излияний героев, их неуместность. Благодаря фигурам интертекста писателю удается по-новому раскрыть черты характера персонажей.

Список литературы Особенности реализации фигур интертекста в драматических произведениях (на материале комедии Б. Акунина «Чайка»)

- Акунин Б. Чайка. М.: 2000.

- Литературные герои. Энциклопедии и словари. Поприщин. URL: URL: http://enc-dic.com/heroes/Poprischin-327/

- Москвин В.П. Интертекстуальность: Понятийный аппарат. Фигуры, жанры, стили. 2-е изд. М.: Либроком, 2013.

- Томас Р.Ф. «Георгики» Вергилия, 1986. URL: http//www.philology. com.

- Тургенев И.С. Рудин. М.: 1889.

- Чехов А.П. Чайка: сайт. URL: http://ilibrary.ru/text/971/p.1/index.html.

- Школа современной пьесы. Пресса о спектакле «Чайка» Б. Акунина: сайт. URL: http://www.smotr.ru/2000/2000_shkola_akunin.htm.

- Шекспир У. Гамлет, принц датский (перев. М. Лозинский). URL: URL: http://lib.ru/SHAKESPEARE/hamlet5.txt.

- Шруба М. Чеховские реминисценции в пьесах Акунина, Сорокина, Гловацкого и Мэмета (К типологии интертекстуальных приемов). М.: 2003.