Особенности реализации инъекционных технологий составами на полимерной основе с регулируемыми параметрами в подземном строительстве. Часть II

Автор: Тер-Мартиросян А.З., Анжело Г.О., Алексеев В.A.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Применение наноматериалов и нанотехнологий в строительстве

Статья в выпуске: 5 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Одной из основных геотехнических проблем является закрепление неустойчивых грунтов в связи с их недостаточно высокими показателями по деформационным, физико-механическим, фильтрационным характеристикам, что может привести к ненормативным осадкам, дестабилизации грунтового массива под действием внешних нагрузок или даже собственного веса. Благодаря развитию химических технологий как в мире, так и в Российской Федерации, использованию современного оборудования в совокупности с новыми инновационными технологиями возникают новые методы и создаются новые материалы для решения широкого спектра возникающих геотехнических задач. Основные методы стабилизации грунтов минеральными составами (в основном, на базе портландцемента), несмотря на очевидные преимущества, не всегда позволяют производить работы в сильно водонасыщенных грунтах, в условиях высокой фильтрации, в грунтах с низкими показателями деформации. Так, периодически возникают проблемы цементационного закрепления, например, в водонасыщенных скальных грунтах при высоких гидростатических напорах, в различных трещиноватых грунтах, осложненных наличием карстовых воронок, в дисперсных, илистых и органоминеральных структурно-неустойчивых грунтах. Материалы и методы. Применение инновационных полимерных материалов, например, на полиуретановой основе позволяет производить инъекцию смесей с максимально быстрым набором прочности материалов, что позволяет решать проблематику усиления грунтов в рамках данного передела или повышать критерии ограничения распространения инъекционных смесей для последующего нагнетания цементных растворов. Результаты и выводы. Проведенные лабораторные испытания и анализ ряда реализованных объектов позволяют считать данную технологию эффективной и практически применимой в сложных инженерно-геологических условиях и непроектных параметрах при реализации объектов подземного строительства. Данное исследование выполнено с использованием материально-технической базы Головного регионального центра коллективного пользования научным оборудованием и установками НИУ МГСУ при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (соглашение № 075-15-2025-549).

Закрепление грунтов, цементация грунтов, инъекция грунтов, сложные инженерно-геологические условия, манжетная технология, полиуретан, внештатная ситуация, строительство

Короткий адрес: https://sciup.org/142246099

IDR: 142246099 | УДК: 624.138 | DOI: 10.15828/2075-8545-2025-17-5-618-630

Текст научной статьи Особенности реализации инъекционных технологий составами на полимерной основе с регулируемыми параметрами в подземном строительстве. Часть II

Тер-Мартиросян А.З., Анжело Г.О., Алексеев В.A. Особенности реализации инъекционных технологий составами на полимерной основе с регулируемыми параметрами в подземном строительстве. Часть II. Нанотехнологии в строительстве. 2025;17(5):618–630. – EDN: IAYMCC.

Introduction. A primary geotechnical challenge pertains to the stabilization of unstable soils due to their inadequate deformation, physical, mechanical, and filtration characteristics, which, in turn, can result in abnormal settlements, the destabilization of the soil mass under external loads, or even its own weight. The advent of chemical technologies on a global scale, along with their development within the Russian Federation, has precipitated the utilization of advanced equipment in conjunction with novel, innovative technologies. This confluence has given rise to novel methodologies and the fabrication of new materials, which have been instrumental in addressing a myriad of geotechnical challenges. The predominant methods of soil stabilization with mineral compounds (predominantly based on Portland cement) possess clear advantages; however, they do not always permit work to be conducted in soils with high water saturation, under conditions of high filtration, or in soils with low deformation indices. Consequently, issues pertaining to cementation stabilization periodically emerge. These issues manifest, for instance, in water-saturated rock soils under high hydrostatic pressures, in various fractured soils complicated by the presence of karst depressions, in dispersed, silty, and organo-mineral structurally unstable soils. Materials and methods. The employment of innovative polymer materials, such as polyurethane-based materials, facilitates the injection of mixtures with optimized strength gain, thereby addressing the issue of soil reinforcement within this process or enhancing the criteria for constraining the propagation of injection mixtures for subsequent cement grouting. Results and conclusion. Laboratory tests and analysis of a number of completed projects allow us to consider this technology effective and practical in complex engineering and geological conditions and beyond design-basis parameters for underground construction projects. The present study was carried out using the material and technical resources of the Main Regional Center for Collective Use of Scientific Equipment and Installations of the Moscow State University of Civil Engineering, with the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (agreement No. 075-15-2025-549). KEYWORDS: soil stabilization, soil cementation, soil injection, complex engineering and geological conditions, cuff technology, polyurethane, emergency, construction

Ter-Martirosyan A.Z., Anzhelo G.O., Alexeev V.A. The features of the implementation of injection technologies using polymer-based compositions with adjustable parameters in underground construction. Part II. Nanotech-nologies in construction. 2025;17(5):618–630. – EDN: IAYMCC.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для дальнейших испытаний в грунтовых средах были испытан ряд инъекционных полимерных составов на полиуретановой основе как наиболее часто используемый на ряде объектов. Выбранный тип инъекционный смеси позволяет с высокой эффективностью использовать ее для закрепления грунтов, создания противофильтрационных завес и отсечек, ликвидации активных течей и водопроявлений в подземных конструкциях и т.д.

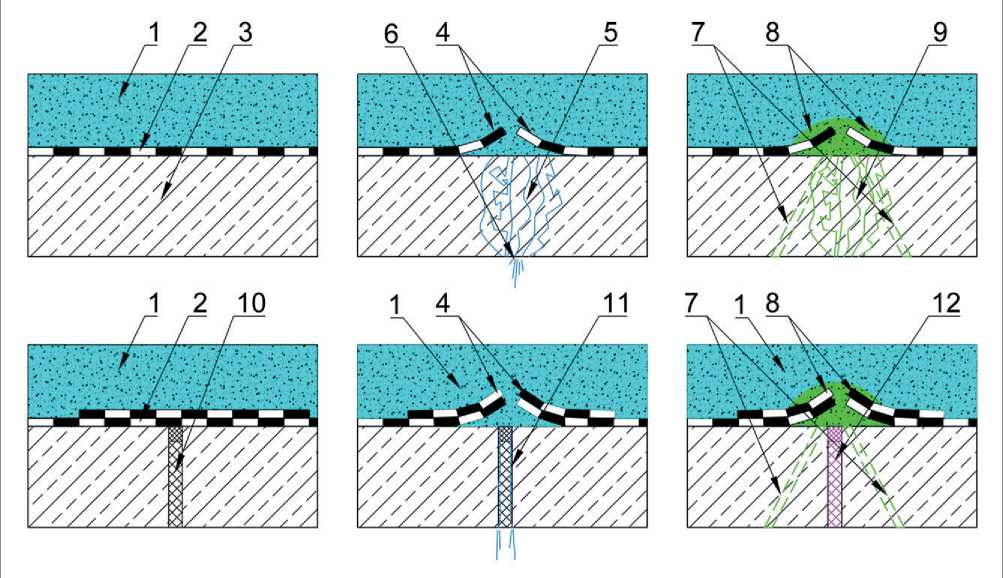

Для решений гидроизоляционных задач нормативами регулируется использование полимерных смесей, многими проектными организациями про- работаны различные типовые узлы и технические решения (см. рис. 4) по восстановлению гидроизоляционных свойств конструкций в случае их нарушения. Большинство таких технологий и материалов достаточно известно, широко и успешно применяется, далее в статье в контексте применения при восстановлении гидроизоляции подземных конструкцией не рассматривается.

Однако при реализации технологии инъекционной стабилизации и упрочнения грунтов полимерными материалами в Российской Федерации проектные организации, в основном, ссылаются на положения СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» и СП 45.13330.2017 «Земляные

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рис. 4. Типовые узлы инъекции полимерных смесей при восстановлении водонепроницаемости конструкций: 1 – водонасыщенный грунт; 2 – гидроизоляционный слой; 3 – подземная конструкция; 4 – нарушение гидроизоляционного слоя (разрыв, сильная деформация, отрыв, прокол, нарушение целостности и.т.д.); 5 – микроканалы фильтрации водной среды в конструкции; 6 – течь / водопроявление с обратной стороны конструкции; 7 – шпуры для нагнетания инъекционных смесей; 8 – зона обработки грунта в месте нарушения гидроизоляции с целью локального восстановления; 9 – частичное или полное заполнение микроканалов; 10 – деформационный шов в конструкциях; 11 – каналы фильтрации в деформационном шве; 12 – восстановление деформационного шва

сооружения, основания и фундаменты», которые большей частью не дают параметров технологий и требований для современных полиуретановых, эпоксидных и акрилатных составов, касаясь, в основном, применения карбамидоформальдегидной и фенолоформальдегидной смол, практически в настоящий момент не имеющих использования ввиду токсичности материалов и сложности работ.

По результатам работ на ряде объектах как авторами [11, 12, 13, 16], так и другими источниками [25, 28, 30, 31] отмечалось, что в нормативно-технических документах отсутствует ряд требований к инъекционному нагнетанию полимерных составов в грунтовые массивы.

Для полного анализа проблематики были изучены исследования зарубежных авторов на предмет полноты, достаточности и предсказуемости результатов инъекционных работ при задаваемых условиях (вида решаемой задачи, характеристик грунтового массива и далее проинъектированного объема грунта, критерии подбора составов, методов контроля качества и.т.д). Ниже приведены основные выводы по статьям авторов [46–79].

В исследованиях [46, 47] отмечается, что использование полиуретановых составов (как самостоятельно [46], так и в составе добавки к минеральным растворам [47]) позволяет быстро повышать прочность и стабильность ослабленных грунтов, отмечая такие проблемы, как достижение равномерного распределения смолы и точная оценка объемов и давления нагнетания. Дальнейшие исследования авторов сосредоточены на оптимизации параметров инъекции, изучении долгосрочных характеристик и понимании взаимодействия составов и грунтов, совершенствования метода и разработки рекомендаций по проектированию для различных грунтовых условий.

В статьях [48, 49] анализируется опыт инъекции полиуретановых составов в слабые органоминеральные грунты, подтверждается возможность увеличения прочности на сжатие закрепленного грунта до 5 МПа. Отдельно отмечается, что документально подтвержденные исследования на макро- и микро-

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ уровне характеристик закрепленных органоминеральных грунтов, обработанных полиуретаном, довольно ограничены.

В публикациях [50, 51] исследуется опыт нескольких проектов, в которых для поднятия плит были использованы повышенные давления инъекции полиуретанов с высокими коэффициентами вспенивания в запатентованной технологии инъекционного подъема [50]. В выводах отражается, что именно в рамках внедрения данной технологии с целью подъема конструкций в мире проведено очень мало теоретических и практических исследований, причем большая часть этих исследований сосредоточена, в основном, на процессе поднятия основания и мониторинга этой технологии. Таким образом, во всем мире были разработаны различные методы мониторинга для управления процессом инъектирования, обеспечения адекватного отслеживания с достаточной степенью контроля процесса подъема фундаментов в различных геотехнических ситуациях. Тем не менее применение данной технологии в области стабилизации грунтов и укрепления фундаментов до сих пор имело определенные ограничения из-за отсутствия достаточных научных теоретических и экспериментальных обоснований комбинированного поведения композита («грунт»–«инъекционный состав») и отсутствия развитой методики расчета, позволяющей прогнозировать изменение характеристик обрабатываемого грунта массива после инъекции.

В статье [52] приводятся данные исследований в породе в кровлях угольных шахт разной степени трещиноватости, доказано, что для создания стабильности необязательно заполнять 100% трещин массива. Было установлено, что видеоосмотр через скважины перед введением полиуретана может помочь в определении зон разрушения и подобрать требуемые параметры технологии.

Авторами в [53, 54] проведены оценки расчетных параметров технологии методом численного моделирования поведения пенополиуретана [53] и измерение деформаций грунтового массива [54] при инъекциях в глинистые и дисперсные грунты. Для проведения этого исследования было использовано программное обеспечение Plaxis 3D, геотехническое сопровождение с оптоволоконными датчиками динамического зондирования.

В исследованиях [55, 56, 57, 58] отмечается высокий потенциал инъекций полимерных составов на основе полиуретанов с одновременным отсутствием теоретического понимания и практического применения [55, 58], недостаточности данных работ полимера, например, при циклическом нагружении [56], сильная зависимость от благоприятных грунтовых условий и непредсказуемость композиций в разных условиях [57].

Особенности работы склонов с закрепленными зонами грунтов в различных вариациях отражены в работе [59] с численным моделированием в программном комплексе «GeoStudio (SLOPE/W) 2D», высокая сходимость результатов была подтверждена авторами по результатам экспериментальных испытаний. С данными [59] перекликаются экспериментальные исследования L. Miranda, L. Caldeira [60], Sina Ghahremani [61], Feng Cheng [62] (метод конечных элементов в программном комплексе ABAQUS) с выводами, что полиуретановая композиция должна изучаться как мягкая порода и что она демонстрирует, по существу, пластичное поведение при больших деформациях, но также одновременно высокую прочность на сдвиг и низкую проницаемость. Предполагается, что эти фундаментальные результаты могут стимулировать и помочь проведению испытаний на объектах в контролируемых условиях, касающихся инъекции полиуретана и оценки ее эффективности в разных условиях, что будет способствовать дальнейшему применению технологии.

Авторами в [63] затрагивается аспект высоких противофильтрационных свойств грунтов, проинъ-ектированных полиуретанами и эпоксидами, для предотвращения распространения опасных и загрязняющих веществ в водоносные горизонты грунтовых вод. Критерии, установленные проектом, далее подтвердили их фактическое достижение и их соответствие стандарту Комиссии США по ядерному регулированию.

Исследования [64, 65, 66, 67] оценивали эффективность полиуретановых инъекционных составов при выполнении различных задач [64], метод восстановления путевой железнодорожной структуры в условиях высоких вибраций [65, 68], аварийное восстановление автодорожной инфраструктуры [66]. Также отмечаются особенности использования полиуретановых систем, восстанавливающих стабильность свойств массива в сложных инженерно-геологических условиях [64, 65, 67] с одновременным отсутствием стандартизированного контроля качества при внедрении данной новой технологии [66].

Авторами [68, 69, 70] были проведены опыты как физического моделирования работы инъекционных полиуретановых систем через каналы поступления воды при ликвидации водопроявлений и течей [68], так и аналитические и экспериментальные исследования факторов распространения смесей в различных типах и видах поровых пространств и трещиноватости грунтовых массивов [69], особенности в части подбора составов для увеличенных радиусов распространения при пониженных давлениях [70].

В статьях [71, 72] отмечается, что при нагнетании полиуретанов имеют место быть хорошие проникающие и пломбирующие эффекты на средних и круп-

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ных порах [71] с высокой прочностью сцепления инъекционной композиции с песком [72].

В исследовании [73] Yuan Chao и соавторов зафиксирована стабильность оптимизированных композитов (смешанные полиуретановые – минеральные составы) в высокотемпературных средах и их способность адаптироваться к большим деформациям массивов горных пород, что дает таким материалам значительное преимущество при тампонаже трещин в глубоких подземных массивах горных пород.

Также в рамках оптимизации составов полиуретанов проводились опыты смесей, модифицированных силаном и эпоксидами, что повышает прочность и ударную вязкость, улучшение механические свойств смол и композитов на их основе [74]. Одновременно изучается влияние рабочей температуры и влажности окружающей среды на процессы деформаций, растрескивания и характера разрушения полиуретановых тампонажных материалов [75] с помощью испытания на трехточечный изгиб. Полученные данные показали, что температура и влажность окружающей среды оказывают незначительное влияние на морфологию разрушения полиуретановых тампонажных материалов. В исследовании [76] анализировалась дискретно-элементная численная модель полиуретановых пористых эластичных смесей, был рассмотрен весь процесс смещения частиц и развития мелких трещин в смесях при одноосном сжатии. При одноосном сжатии смещение частиц на внешней стороне образца было больше, чем у частиц в центре образца, распределение трещин в целом было беспорядочным, трещины продолжали появляться сверху и внутри образца на поздних стадиях нагружения. Для снижения эффекта трещиноо-бразования и залечивания микротрещин разрабатываются самовосстанавливающиеся полиуретановые материалы [77] путем включения фурфуриламина и бисмалеимида в структуру полимера.

Необходимость точности оперативной оценки качества контроля закрепления массивов насыпных плотин, дорог, фундаментов и других объектов имеет большое практическое значение. Ввиду того что полиуретан представляет собой пористую двухфазную систему с низким значением диэлектрической проницаемости и низкие диэлектрические потери, в соответствии с этим могут быть построены микро-физическая и диэлектрическая модели. Результаты показывают, что диэлектрическая проницаемость увеличивается с увеличением плотности и немного уменьшается с увеличением частоты, данное исследование [78] может являться теоретической основой для проведения неразрушающего контроля полиуретановых тампонажных материалов в объемных закрепленных массивах.

Считается, что в будущем возможно получение полиуретанов с более высокими характеристиками с расширением сферы их применения [79] со снижением их конечной стоимости за счет оптимизации технологических процессов и роботизации производств.

Анализируя опыт авторов [46–79], можно отметить следующие моменты:

– нагнетание в трещиноватые скальные грунты дает наиболее предсказуемый результат (за счет ограничения каналов распространения вне зоны трещиноватости), т.е. нагнетание в высокопроницаемые структуры (трещиноватый грунт, дамба плотин, различные известняки и гипсы);

– результат работ по нагнетанию критически зависит от понимания взаимодействия инъекционных составов и грунтов, режима инъекции;

– нормативно-техническая документация регулирующих органов по нагнетанию полимерных составов в странах исследователей, однозначно задающая параметры в настоящий момент, не появилась, о чем упоминает ряд исследователей [48, 49, 55, 58, 59, 60, 62];

– большинство успешных объектов реализуется благодаря научно-техническому сопровождению и постоянной корректировке параметров нагнетания с регулированием свойств инъекционных смесей;

– характеристики закрепленного грунта и инъекционных полимерных составов, а также требования к ним не описаны, отсутствуют обоснования применения и сравнения с другими композициями;

– вопросы долговечности полимеров (в.т.ч. в грунте) практически не затрагиваются, хотя потеря несущей способности закрепленного раннее грунта может привести к катастрофическим последствиям;

– компенсационный подъем расширяющимися составами не отражен в полной мере, базируясь на конечном результате, не заданы критерии расширения в разных условиях, не даны характеристики самого полимера (особенно это важно для полимеров с высокими коэффициентами вспенивания, имеющего низкие деформационные характеристики);

– предлагается ряд методик контроля и прогнозирования, однако без подробностей и пояснения их выбора для конкретных условий.

Представленный выше анализ позволяет выделить основные способы реализации технологий инъекционного упрочнения грунтов полимерными составами (в основном, на полиуретановой основе): заполнение разуплотнений и пустот, пропиточная инъекция и уплотнение грунта инъекцией вспенивающимися составами. Ввиду отсутствия методик

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ нормирования и проектирования, подборов составов и контроля работ необходимы исследования свойств инъекционных смесей и упрочненных грунтов с разработкой дальнейших рекомендаций и отработкой методологии в рамках физических объектов.

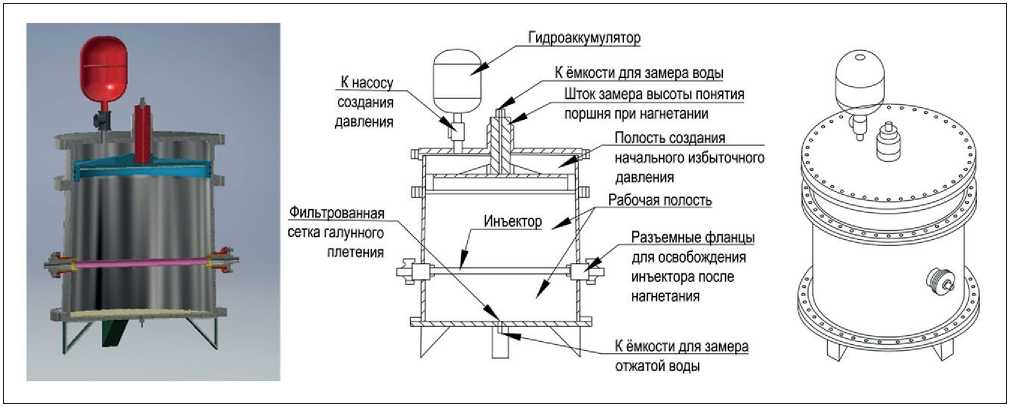

НИУ МГСУ совместно с организациями-партнерами предложена лабораторная методика определения основных параметров инъекционных составов при нагнетании на VIM – модели (Volumе Injection Model) – см. рис. 5, позволяющей анализировать широкий спектр параметров технологии.

Производственными организациями-партнерами НИУ МГСУ исследуются различные типы грунтов на предмет характера распространения инъекционных смесей в различных средах, изменения физико-механических характеристик грунтов (а также зависимостей изменения напряженно-деформированного состояния грунтового массива) в больших объемных моделях с варьированием свойств инъекционных смесей (коэффициенты расширения, кинетика структу-рообразования) и параметров инъекции (удельный расход, максимальное давление инъекции).

Для адаптации расчетных параметров, закладываемых в расчетные обоснования проектов и регламентов мероприятий при использовании технологии инъекционного нагнетания, была разработана модель объемных исследований нагнетаний (VIM – модели (Volumе Injection Model)) (рис. 5, 6). Модель

Рис. 5. Схема большой VIM – модели (Volumе Injection Model)

Рис. 6. Установка большой VIM – модели на производственной площадке для моделирования процессов нагнетания

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ подобного типа была разработана ранее АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» на основании модели А. Безуй-жена, однако предлагаемая авторами VIM – модель имеет ряд существенных отличий.

VIM – модель представляет собой металлический цилиндр диаметром рабочей камеры 1 м и высотой 0,8 м, в центре которой располагается участок манжетной колонны (рис. 7). Отверстия манжетной колонны защищены от попадания в них грунта резиновой манжетой. В верхней части модели расположен подвижный поршень, имитирующий давление грунта и вес сооружения.

При проведении опытов значение давления поршня на уложенный проектный грунт устанавливается в зависимости от проектной задачи. В массиве грунта, укладываемого в модель, расположены датчики давления, которые позволяют в режиме реального времени регистрировать параметры нагнетания растворов.

Данные параметры при необходимости позволяют определять возникающие в грунтовом массиве напряжения и соответственно коррелировать расчетные напряжения и сопряженные с ними режимы и объемы закачки для закладки в исходную расчетную модель.

В отличие от большой объемной модели АО «ВНИИГ», VIM – модель позволяет выполнять исследования измененных грунтов и инъекционных материалов без послойной их разборки.

Однако ввиду отсутствия четкой классификации требований к полиуретановым составам для закрепления грунтов первоначально в рамках данного исследования формируются критерии к инъекционным полиуретанам и оценочные характеристики полиуретановых смесей различной степени пористости (как одного из важнейших параметров, определяющих конечные свойства).

В рамках определения основных свойств различных полиуретановых составов производителями совместно с рекомендациями НИУ МГСУ были исследованы различные инъекционные составы, в качестве изменяемого фактора был принят коэффициент вспенивания как наиболее влияющий на деформационные характеристики материала. Соответствующие результаты приведены в табл. 1.

Рис. 7. Манжетная колонна в объеме VIM – модели

Таблица 1. Основные параметры инъекционных полиуретановых систем

|

Тип |

1 |

1,5 |

3 |

4 |

|

Объемный вес, [кг/м] |

1250±250 |

800±140 |

400±100 |

300±50 |

|

Деформационная характеристика, МПа |

750…950 |

50…350 |

10…50 |

Пластич. |

|

К вспенивания |

1–1,15 |

1,5–2,5 |

2,5–4 |

4–5 |

|

Начало реакции [сек] |

120 |

120 |

120 |

120 |

|

Тип |

5 |

9 |

12 |

20 |

|

Объемный вес, [кг/м] |

180±40 |

120±30 |

95±20 |

35±5 |

|

Деформационная характеристика, МПа |

Пластич. |

Пластич. |

Пластич. |

Пластич. |

|

К вспенивания |

5–8 |

8–12 |

12–20 |

более 20 |

|

Начало реакции вспенивания [сек] |

120 |

120 |

120 |

120 |

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рис. 8. Оценка критерия вспенивания при различных параметрах

В опытах необходимо всегда учитывать различие видов реакции полиуретанов, зависящих также от разных факторов (рис. 8): есть гидроактивные полиуретаны (значительно расширяющиеся при контакте с водой и интенсифицирующие реакцию) и негидроактивные (коэффициент вспенивания зависит, в первую очередь, от соотношения и видов компонентов и условий твердения).

Анализируя результаты исследований отечественных и зарубежных авторов, изучение опыта реализованных объектов, анализируя характер заполнения порового пространства для глинистых и песчаных грунтов (испытания трещиноватых скальных грунтов проводились в рамках других исследований), было установлено, что массив закрепленных грунтов при инъекции полимерных смесей (в основном, имеющих К вспенивания более 4–5) можно подразделить на три части: приинъекторную, центральную и краевую (по данным Сабри М.М., см. рис. 9) [52, 56]. Установлено, что максимальные значения показателей как деформационных, так и физико-механических свойств приурочены к центральной части закрепленного массива.

Для всех видов полиуретанов отмечено резкое снижение деформационных показателей после вспенивания в 2–4 раза и перехода в пластическое состояние. Следует отметить, что в рамках рассмотрения пригодности полиуретановых составов для инъекционного нагнетания в грунтовые массивы учтановлено, что они могут иметь различную степень обводненности, в т.ч. резко различающуюся по участкам, времени года, местным условиям. Соответственно, в рамках повышения противофиль-трационных свойств грунтов (или ликвидации течей, противоаварийного тампонажа) целесообразно рассматривать гидроактивные полиуретаны, для случаев закрепления грунтов оптимальнее рассматривать негидроактивные полиуретаны, имеющие более про-

Рис. 9. Сеть каналов распространения полимерного состава на полиуретановой основе от точки инъекции гнозируемые характеристики и не зависящие от степени наличия воды в массиве.

В рамках анализа открытых источников, реализованных объектов, лабораторных исследований были отмечены следующие закономерности процессов инъекции в дисперсных и глинистых грунтах. Полимерный раствор при нагнетании разрушает грунт вдоль оси каждого герметизируемого отверстия и создает сеть трещины с распространением по наименьшему гидравлическому сопротивлению с расширением их перпендикулярно оси инъекции, для дисперсных грунтов также отмечается большая степень проникновения инъекционной смеси в межзерновое пространство песчаных частиц. Инъекци-

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ онная смесь при этом также распространяется вдоль трещины, одновременно запечатывая ее, образуя закрепленный полимерный сегмент, и при достаточно постоянном давлении инъекции находит другие каналы распространения. Технология использования в глинистых грунтах для достижения значимого повышения деформационных характеристик грунтов примерно аналогична, но требует повышенных давлений, характеризуется меньшей общей зоной распространения состава, имеет тенденцию к неконтролируемым деформациям грунтового массива. В результате образуется сеть каналов с полимерным наполнителем и зонами усиленного (частично пропитанного или уплотненного) грунта вблизи этих каналов, но в основном за счет эффекта уплотнения от расширения полимерного состава. Причем при достаточно сильном коэффициенте расширения деформационные характеристики самого материала ниже, чем у массива окружающего уплотненного грунта. Наиболее подходящим способом определения повышения деформационных характеристик закрепленного массива является зондирование грунтов вблизи точек инъекции, передающее косвенные показатели закрепленного массива.

Имеется ряд объектов, где отмечен положительный эффект от инъектирования полиуретанов [44, 45, 52, 56], выраженный в повышении расчетного сопротивления грунтов, снижении обводненности массивов, стабилизации структурно неустойчивых грунтов или наиболее ослабленных зон массива, снижении осадочных деформаций.

Ряд исследований отражают положительное использование полиуретановых смесей, имеющих высокие коэффициенты вспенивания (от 10 и выше), однако следует учитывать, что сам инъекционный материал при этом имеет деформационные характеристики хуже вмещающего грунтового массива, и повышение характеристик грунтов реализуется скорее за счет дополнительного обжатия (повышения плотности упаковки для дисперсных грунтов), чем за счет образования дополнительных связей между ними (характерный для полной инъекционной пропитки поровой структуры, являющейся более надежным вариантом закрепления грунтов). При этом отсутствуют подтвержденные на объектах лабораторные данные и мониторинг изменения характеристик грунтов, закрепленных сильновспени-вающимися полимерными составами. Возможные риски при нарушении и изменении НДС грунтового массива могут заключаться в наличии значительного количества сильнодеформируемых полиуретановых прослоек в толще грунтов, которые могут сильно снизить деформационные характеристики основания и привести к ненормативным осадкам, что особенно опасно ввиду возможной деполиме- ризации в сложных инженерно-геологических условиях.

В конечном итоге, выбор технологии закрепления грунтов [16, 80] должен быть экономически обоснован, что особенно важно в условиях рыночной модели экономики, когда появляются различные оптимизационные решения по материалам и технологиям [27], критерии импортзамещения [81] и санкционных издержек (по ряду полимерных материалов часть сырья до сих пор поставляется в рамках импорта, в.т.ч. из стран с высокой степенью риска остановки поставок), возникают факторы использования вторичных ресурсов [82, 83], создания новых инновационных материалов [84, 85] и методов их нормирования [86] и исследований [84, 87]. При выборе между полимерными и минеральными инъекционными составами существенно проводить технико-экономическое сравнение вариантом решаемой геотехнической задачи, в.т.ч. вариацией возможностей применения минеральных составов [88, 89] с учетом положительных и отрицательных факторов их использования [90, 91].

ВЫВОДЫ

Согласно результату анализа представленных инъекционных технологий, с их применением возможно решение широкого комплекса геотехнических задач, таких как стабилизация грунтов, создание противофильтрационных завес, восстановление гидроизоляционных свойств подземных конструкций, компенсационное нагнетание, применение специальных методов строительства при проходке горным способом и т.д.

Анализируя опыт авторов [46–79], можно отметить следующие моменты:

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

При этом наибольшая проблематика заключается в том, что прогрессирующие темпы химической промышленности в мировом масштабе позволили вывести на рынок и внедрить ряд инъекционных продуктов, на которые в настоящий момент не существует нормативной документации и отсутствуют долгосрочные наблюдения за реализованными объектами с целью оценки их эффективности.

Специалисты НИУ МГСУ проводят анализ широкого спектра различных инъекционных смесей с дальнейшими рекомендациями по оптимизации их свойств, в т.ч. для более эффективной проникающей способности составов, которые обеспечат преобразование свойств грунтов оснований, эксплуатационную надежность строительных конструкций объектов, подземных и заглубленных сооружений и объектов гидротехнической отрасли. В рамках проекта исследуются и адаптируются различные составы, обладающие низкой вязкостью и регулируемой длительностью твердения и застывания. Материалы подобного типа могут быть использованы при решении ряда проектных задач с учетом специфики подземного и гидротехнического строительства, таких как давление грунта, напор и уровень грунтовых вод. Кроме того, включение подобных методик технологий инъекционного нагнетания с применением высокопроникающих материалов дает оценку их эффективности, что, в свою очередь, может формировать требуемые свойства инъекционных составов, которые не регламентированы на данный момент. Ожидается, что внедрение данных технологий позволит значительно повысить надежность и срок службы подземных сооружений, снизить затраты на их эксплуатацию и ремонт, а также минимизировать риски, связанные со стабилизацией грунтов, ремонтом, водопритоками и водопроявлениями, а также с коррозией конструкций.