Особенности регуляции сердечного ритма юных боксеров 12-15 лет в условиях применения восстановительных технологий

Автор: Перельман Екатерина Борисовна, Изаровская Ирина Валерьевна, Смирнова Лариса Викторовна, Сумак Елена Николаевна, Рычкова Лидия Сергеевна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 1 т.15, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - выявить особенности регуляции сердечного ритма юных боксеров 12-15 лет и физиологически обосновать эффективность применения восстановительных технологий на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям. Было сформировано две основные группы: 16 боксеров, возраст - 12,30 ± 0,42 года, стаж занятий боксом - 2,50 ± 0,25 лет, и 16 боксеров, возраст - 14,05 ± 0,50 года, стаж занятий - 3,25 ± 0,30 лет, а также две группы контроля, соответствующие по возрасту и количественному составу двум основным группам. С помощью диагностического комплекса «Омега-С» были проведены исследования показателей состояния сердечно-сосудистой системы и медленноволновой вариабельности ритма сердца до, сразу после, через 24 часа после тренировок боевой практики, а также после внедрения в течение четырех недельных микроциклов восстановительных технологий, направленных на улучшение показателей функционального состояния и повышение уровня спортивной результативности юных боксеров по предложенной авторской программе. В состоянии сердечно-сосудистой системы юных боксеров выявлены адаптивные реакции в группе 12-13 лет по показателю адекватности процессов регуляции и вегетативному показателю ритма сердца у 40 % обследуемых, а в группе 14-15 лет по показателям индекса вегетативного равновесия и адекватности процессов регуляции у 25 %. Дезадаптивные реакции в состоянии юных боксеров проявились по показателям вариабельности сердечного ритма у 65 % обследуемых. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у боксеров 12-15 лет на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям характеризуется наличием адаптивных и дезадаптивных реакций организма. При применении восстановительных технологий у юных боксеров происходит повышение адаптационно-компенсаторных возможностей надсегментарных механизмов регуляции ритма сердца.

Сердечно-сосудистая система, вегетативная нервная система, юные боксеры, спектральный анализ, вариабельность, восстановительные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/147153244

IDR: 147153244 | УДК: 796.83

Текст научной статьи Особенности регуляции сердечного ритма юных боксеров 12-15 лет в условиях применения восстановительных технологий

Современный бокс характеризуется высокоинтенсивными нагрузками и большой степенью вероятности получения различного рода травм, что, в свою очередь, обусловливает необходимость применения восстановительных технологий в течение всего учебнотренировочного процесса [6, 10]. В то же время практика увеличения объемов и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок в современном спорте повышает значимость разработки и применения средств восстановления и повышения спортивной работоспособности на ранних этапах подготовки спортсменов [3, 4, 5].

Возрастное развитие функциональных возможностей детского организма четко отражается реакцией приспособления к физической нагрузке [2, 7, 8]. Процесс адаптации к мышечной деятельности у юных спортсменов характеризуется целым рядом особенностей, связанных с высокими темпами возрастных морфологических и функциональных перестроек сердечно-сосудистой системы [8, 9]. При этом изучение показателей вариабельности сердечного ритма позволяет выделить реакции, обусловленные разными уровнями регуляции физиологических функций [1, 9].

Остается открытым вопрос функционального состояния организма юных боксеров с позиции оценки регуляторного аппарата кровообращения на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям, то есть в условиях предъявляющих повышенные требования ко всем функциям организма [1, 2, 10].

Организация и методы исследования. В ходе работы были обследованы две группы боксеров 12–13 лет и две группы 14–15 лет. Исследование вариабельности сердечного ритма было проведено с использованием цифрового анализатора биоритмов – «Омега-С» компьютерного комплекса оценки функционального состояния человека «Динамика». Производилась оценка сердечной деятельности по стандартным методикам вариационного анализа ритма сердца [3]: вегетативный показатель ритма (0,25–0,6 с) (1/Мо*∆Х); индекс вегетативного равновесия (35–145 усл. ед.) (АМо/∆Х); индекс напряжения сердечного ритма (10–100 усл. ед.) (АМо/2*∆Х*Мо); показатель адекватности процессов регуляции (15–50 усл. ед.) (АМо/Мо). Проводился спектральный анализ, и оценивалась роль HF – высокочастотного спектра (0,4–0,15 Гц; 2,5–6,5 с), LF – низкочастотного спектра

(0,15–0,04 Гц; 6,5–25 с), VLF – очень низкочастотного спектра (0,04–0,003 Гц; 25–333 с), общая мощность спектра – ОМС (мс2/Гц). Вычислялся производный показатель: индекс вагосимпатического взаимодействия LF/HF.

Результаты исследования. В табл. 1 представлены значения показателей динамики состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) юных боксеров 12–13 лет, полученные в ходе работы с диагностическим комплексом «Омега-С».

Как видно из табл. 1, в основной и контрольной группе боксеров 12–13 лет индекс вегетативного равновесия (ИВР) до тренировочных занятий характеризовался сдвигом баланса нервных процессов в сторону симпа-

Таблица 1

Изменение показателей состояния сердечно-сосудистой системы юных боксеров 12–13 лет

Значения вегетативного показателя ритма (ВПР) исходно не различались в основной и контрольной группе, а после применения ТВ наибольшие величины ВПР наблюдались в контрольной группе (Р < 0,01). Таким образом, активность автономного центра регуляции была выше в контрольной группе. Значения показателя адекватности процессов регуляции (ПАПР) в основной и контрольной группе 12–13 лет до тренировки находились в диапазоне верхней границы нормы, а после наблюдалось статистически значимое увеличение показателей ПАПР, что свидетельствует об усилении симпатической активности вегетативной нервной системы (ВНС), и, следовательно, увеличении напряжения ритма сердца вследствие сдвига регуляции. По данным ПАПР через 24 ч после физической нагрузки (ФН) можно судить об усилении парасимпатических влияний. Однако значения ПАПР не входили в диапазон нормы, при этом, в контрольной группе показатели были значительно выше, чем в основной. Применение ТВ существенно снизило значения ПАПР только в основной группе боксеров 12–13 лет (Р < 0,001).

Индекс напряжения (ИН) у подростков 12–13 лет до тренировки находился в границах некоторого преобладания центральных процессов регуляции миокарда. После ФН произошло статистически значимое увеличение ИН ритма сердца (Р < 0,001) с последующим снижением через 24 ч после тренировки, при этом значения ИН не достигли исходного уровня и превысили нормативные характеристики. Динамика индекса напряжения в контроле существенно не отличалась от изменений в основной группе боксеров на всех трех этапах воздействия нагрузками и естествен- ным восстановлением. Влияние ТВ привело к тому, что ИН и все изучаемые показатели сердечного ритма достигли уровня нормальных величин только в основной группе боксеров 12–13 лет. Таким образом, убедительно показано существенное влияние восстановительных технологий на функциональное состояние кардиоритма. В табл. 2 представлены изменения показателей состояния ССС боксеров 14–15 лет.

Как видно из табл. 3, в двух группах боксеров 14–15 лет динамика показателей, в целом, повторяла изменения в группах 12–13 лет. Применение технологий восстановления привело к значительным положительным изменениям показателей функционального состояния ССС и смещению вегетативного равновесия в сторону парасимпатических влияний только в основной группе юных спортсменов.

Анализ возрастных изменений показал, что как в 12–13 лет, так и в 14–15 лет под воздействием тренировочных нагрузок и естественного процесса восстановления показатели функционального состояния ССС свидетельствовали о напряжении ритма сердца, при этом более выраженное влияние симпатического отдела ВНС наблюдалось у боксеров 14–15 лет. После применения ТВ в группе у боксеров младшего возраста на первое и второе место вышли показатели ВПР и ПАПР. В старшей группе на первом месте был ВПР, за ним ИН. В группе контроля в возрасте 14–15 лет более чем у 50 % обследуемых показатели функционального состояния ССС выходили за границы нормальных величин, свидетельствовали о напряжении ритма сердца и активности симпатического отдела ВНС. В группе 12–13 лет отклонение от диапазона нормы было у меньшего количества юных боксеров.

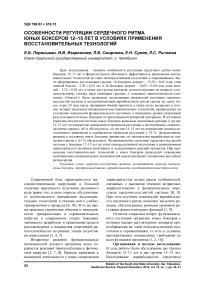

При анализе показателей регуляции медленноволновой вариабельности сердечного ритма юных боксеров выяснилось, что в основной группе боксеров 12–13 лет фоновые значения спектральных составляющих подтверждают превышение LF над HF-компонентом. Изменение показателей вариабельности ритма сердца в основной группе боксеров 12–13 лет представлены на рис. 1.

На рис. 1 видно, что после ФН высокочастотные (HF) колебания сердечного ритма достоверно снижались, а затем увеличивались в восстановительном периоде через 24 ч и после применения технологий восстановления.

Таблица 2

Изменение показателей состояния сердечно-сосудистой системы юных боксеров 14–15 лет

|

Основные показатели |

До тренировки |

После тренировки |

Через 24 ч после тренировки |

Р |

После применения технологий восстановления |

|

Основная группа (n = 16) |

|||||

|

ИВР, M ± m |

179,56 ± 9,11 |

306,41 ± 21,05 |

246,27 ± 12,36 |

Р 1 – 2 < 0,001 Р 1–3 < 0,001 Р 2–3 < 0,05 Р 1–4 < 0,001 |

106,28 ± 8,94 |

|

ВПР, с M ± m |

0,39 ± 0,013 |

0,19 ± 0,014 |

0,23 ± 0,013 |

Р 1–2 < 0,001 Р 1–3 < 0,001 Р 2–3 < 0,05 Р 1–4 < 0,01 |

0,32 ± 0,02 |

|

ПАПР, усл. ед. M ± m |

68,34 ± 2,38 |

115,06 ± 6,02 |

79,28 ± 3,32 |

Р 1–2 < 0,001 Р 1–3 < 0,05 Р 2–3 < 0,001 Р 1–4 < 0,01 |

54,11 ± 3,92 |

|

ИН, усл. ед. M ± m |

124,85 ± 7,92 |

407,07 ± 32,18 |

181,11 ± 8,19 |

Р 1–2 < 0,001 Р 1–3 < 0,001 Р 2–3 < 0,001 Р 1–4 < 0,01 |

87,14 ± 5,96 |

|

Контрольная |

группа (n = 16) |

||||

|

ИВР, M ± m |

185,46 ± 9,28 |

278,45 ± 13,34 |

214,38 ± 10,18 |

Р 1–2 < 0,001 Р 1–3 < 0,05 Р 2–3 < 0,05 Р 1–4 > 0,05 |

180,23 ± 12,67 |

|

ВПР, с M ± m |

0,41 ± 0,015 |

0,22 ± 0,006 |

0,28 ± 0,004 |

Р 1–2 < 0,001 Р 1–3 < 0,001 Р 2–3 < 0,001 Р 1–4 > 0,05 |

0,49 ± 0,007 |

|

ПАПР, усл. ед. M ± m |

58,16 ± 4,21 |

102,44 ± 7,32 |

70,11 ± 2,98 |

Р 1–2 < 0,001 Р 1–3 < 0,05 Р 2–3 < 0,001 Р 1–4 > 0,05 |

56,13 ± 2,87 |

|

ИН, усл. ед. M ± m |

120,67 ± 9,29 |

353,74 ± 27,16 |

168,11 ± 10,38 |

Р 1–2 < 0,001 Р 1–3 < 0,01 Р 2–3 < 0,001 Р 1–4 > 0,05 |

117,89 ± 9,34 |

Увеличение мощности HF колебаний свидетельствовало о нормальном функционировании регуляторных систем сердца и синусового узла, в частности, после применения восстановительных технологий.

Анализ низкочастотных (LF) показателей выявил аналогичную тенденцию изменений, при этом после физической нагрузки на тренировке боевой практики в соотношении спектральных составляющих наблюдалось увеличение LF-компонента с изменением индекса отношения LF/HF от 1,09 до 1,57. Очень низкочастотные (VLF) показатели, характеризующие влияние надсегментарных механизмов регуляции, проявили наибольшую активность после ТЗ. Общая мощность спектра

(ОМС) сохраняла те же закономерности, что и все частотные характеристики регуляции сердечного ритма с той лишь разницей, что отношение конечных и исходных данных ОМС различалась в 2,4 раза. После применения ТВ в основной группе боксеров 12–13 лет отмечался сдвиг баланса регуляции нервных процессов в сторону доминирования парасимпатических влияний. Характеризуя в целом динамику сердечного ритма в основной группе боксеров 12–13 лет, можно говорить о позитивных функциональных изменениях миокарда под воздействием восстановительных технологий.

До тренировки в контрольной группе боксеров 12–13 лет значения спектральных

Изменение показателей вариабильности рима сердца в основной группе боксеров 12 – 13 лет: а – до тренировки; б – после тренировки; в – через 24 ч после тренировки; г – после технологий восстановления

составляющих достоверно не отличались от основной группы. После ФН достоверно снизилась ОМС (Р < 0,001), при этом значения в контрольной группе были выше, чем в основной. В тоже время наблюдалось преобладание LF и VLF-компонентов, что говорит о напряжении вегетативного состояния у юных боксеров контрольной группы, сохранившемся через суточный интервал. После применения ТВ в контроле ОМС увеличилась, но не достигла уровня фоновых значений, так же существенно не изменились HF, LF и VLF-компоненты (Р > 0,05), в отличие от достоверных изменений в основной группе (Р < 0,001). В табл. 3 представлены изменения показателей вариабельности ритма сердца у боксеров 14–15 лет.

Из табл. 3 видно, что в основной группе боксеров 14–15 лет до тренировки боевой практики в ОМС наблюдалось преобладание LF-компонента. После тренировки произошло достоверное снижение ОМС (Р < 0,001), при этом доминирующим был VLF-компонент, сохранивший свою активность и через суточный интервал после ТЗ. После применения ТВ достоверно увеличилась ОМС (Р < 0,001), при этом наблюдалось значительное преобладание показателя HF, характеризующего влияние парасимпатического отдела ВНС. В контрольной группе 14–15 лет в целом динамика показателей на всех трех этапах воздействия физических нагрузок и естественного восстановления повторяла изменения в основной группе боксеров, с той разницей, что после тренировки ОМС была больше, чем у спортсменов основной группы. Достоверных изменений значений всех спектральных составляющих в контрольной группе боксеров после применения ТВ не произошло (Р > 0,05).

Анализ данных показал, что до тренировок боевой практики у боксеров в 12–13 лет ОМС была существенно выше, чем в 14–15 лет, при этом у спортсменов в двух возрастных группах наблюдалось повышенная активность вазомоторного центра (LF), регулирующего сосудистый тонус. После физических нагрузок снижение ОМС произошло в двух возрастных группах юных боксеров, при этом в возрасте 12–13 лет и 14–15 лет доминирующим стал VLF-компонент, характеризующий влияние высших вегетативных центров на сердечно-сосудистый подкорковый центр. После применения ТВ в основных группах боксеров 12–15 лет выявлено преобладание высокочастотной вариабельности на фоне высокой общей мощности спектра, что может свидетельствовать об увеличении активности парасимпатической системы.

Таким образом, в ходе исследований установлено, что функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у боксеров

12–15 лет характеризовалось наличием адаптивных и дезадаптивных реакций организма. В свою очередь, динамика основных спектральных составляющих убедительно показала эффективность влияния технологий восстановления на показатели вариабельности ритма сердца и возможность ее применения на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям у боксеров 12–15 лет.

Таблица 3

|

Основные показатели |

До тренировки M ± m |

После тренировки M ± m |

Через 24 ч после тренировки M ± m |

Р |

После применения технологий восстановления M ± m |

|

Основная группа (n = 16) |

|||||

|

HF, мс2/Гц |

400,87 ± 32,13 |

123,68 ± 7,96 |

375,67 ± 25,13 |

Р 1–2 < 0,001 Р 1–3 < 0,05 Р 2–3 < 0,001 Р 1–4 < 0,001 |

1067,14 ± 86,16 |

|

LF, мс2/Гц |

589,08 ± 36,03 |

190,16 ± 7,36 |

478,43 ± 28,97 |

Р 1–2 < 0,001 Р 1–3 > 0,05 Р 2–3 < 0,001 Р 1–4 > 0,05 |

512,56 ± 27,12 |

|

LF/HF |

1,46 ± 0,22 |

1,53 ± 0,71 |

1,27 ± 0,75 |

Р 1–2 > 0,05 Р 1–3 > 0,05 Р 2–3 > 0,05 Р 1–4 < 0,05 |

0,48 ± 0,31 |

|

VLF, мс2/Гц |

354,28 ± 37,13 |

238,44 ± 12,14 |

406,28 ± 45,35 |

Р 1–2 < 0,001 Р 1–3 > 0,05 Р 2–3 < 0,001 Р 1–4 < 0,05 |

524,36 ± 59,67 |

|

ОМС, мс2/Гц |

1358,12 ± 86,47 |

587,63 ± 64,56 |

1339,86 ± 92,23 |

Р 1–2 < 0,001 Р 1–3 > 0,05 Р 2–3 < 0,001 Р 1–4 < 0,001 |

2153,81 ± 95,67 |

|

Контрольная группа (n = 16) |

|||||

|

HF, мс2/Гц |

417,37 ± 51,08 |

182,18 ± 28,72 |

296,13 ± 25,17 |

Р 1–2 < 0,001 Р 1–3 < 0,05 Р 2–3 < 0,01 Р 1–4 > 0,05 |

476,17 ± 88,26 |

|

LF, мс2/Гц |

487,35 ± 67,18 |

217,66 ± 16,34 |

368,17 ± 51,36 |

Р 1–2 < 0,01 Р 1–3 > 0,05 Р 2–3 < 0,05 Р 1–4 > 0,05 |

469,57 ± 60,12 |

|

LF/HF |

1,16 ± 0,83 |

1,19 ± 0,57 |

1,24 ± 0,61 |

Р 1–2 > 0,05 Р 1–3 > 0,05 Р 2–3 > 0,05 Р 1–4 > 0,05 |

0,98 ± 0,48 |

|

VLF, мс2/Гц |

360,12 ± 64,36 |

200,03 ± 23,96 |

330,42 ± 44,29 |

Р 1–2 < 0,05 Р 1–3 > 0,05 Р 2–3 < 0,05 Р 1–4 > 0,05 |

395,12 ± 52,18 |

|

ОМС, мс2/Гц |

1306,28 ± 93,54 |

638,19 ± 65,11 |

1026,17 ± 72,35 |

Р 1–2 < 0,001 Р 1–3 < 0,05 Р 2–3 < 0,01 Р 1–4 > 0,05 |

1398,17 ± 88,17 |

Динамика показателей вариабельности сердечного ритма боксеров 14 – 15 лет

Список литературы Особенности регуляции сердечного ритма юных боксеров 12-15 лет в условиях применения восстановительных технологий

- Берсенев, Е.Ю. Анализ вариабельности сердечного ритма у юных спортсменов в разное время суток/Е.Ю. Берсенев, А.В. Воронов//Вариабельность сердечного ритма: Теоретические аспекты и практическое применение: материалы IV всерос. симп. -Ижевск: УдГУ, 2008. -С. 48-51.

- Баевский, Р.М. Ритм сердца у спортсменов/Р.М. Баевский, Р.Е. Мотылянская. -M.: Физкультура и спорт, 1986. -143 с.

- Грязных, А.В. Спорт и питание: моногр./А.В. Грязных, А.В. Ненашева, А.С. Аминов. -Челябинск; Курган: Издат. центр ЮУрГУ, 2015. -70 с.

- Исаев, А.П. Локально-региональная мышечная выносливость в системе подготовки и адаптации бегунов и лыжников-гонщиков в условиях равнины и среднегорья/А.П. Исаев, В.В. Эрлих, В.Б. Ежов. - Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2014. - 286 с.

- Колебательная активность показателей функциональных систем организма спортсменов с различной двигательной активностью/под ред. А.П. Исаева. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. -268 с.

- Колесник, И.С. Управление развитием ведущих двигательных координации в боксе/И.С. Колесник. -М.: Теория и практика физ. культуры и спорта, 2005. -173 с.

- Личагина, С.А. Физиологические механизмы адаптации учащихся к физическим нагрузкам здоровьесберегающей направленности: дис. … канд. мед. наук/С.А. Личагина. -Курган, 2002. -165 с.

- Меерсон, Ф.З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам/Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова. -М.: Медицина, 1988. -130 с.

- Потапова, Т.В. Адаптивно-компенсаторные реакции организма юных спортсменов на нагрузки прогрессивной тренировки и восстановления: моногр./Т.В. Потапова, В.В. Эрлих, А.М. Мкртумян; под ред. А.П. Исаева. -Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2008. -344 с.

- Эрлих, В.В. Системно-синергетические интеграции в саморегуляции гомеостаза и физической работоспособности человека в спорте: учеб. пособие/В.В. Эрлих, А.П. Исаев, В.В. Корольков. -Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2012. -228 с.