Особенности ритмов головного мозга у спортсменов с различным типом вегетативной регуляции до и после физической нагрузки

Автор: Антипова О.С., Кузнецова И.А., Соломка Т.Н.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 20 (153), 2009 года.

Бесплатный доступ

Исследованы особенности биоэлектрической активности ритмов головного мозга до и после физической нагрузки скоростно-силового характера у спортсменов с различным типом вегетативной регуляции.

Биоэлектрическая активность головного мозга, вегетативная регуляция, сердечный ритм, скоростно-силовая нагрузка, физическая работоспособность

Короткий адрес: https://sciup.org/147153414

IDR: 147153414 | УДК: 612.01

Текст научной статьи Особенности ритмов головного мозга у спортсменов с различным типом вегетативной регуляции до и после физической нагрузки

Актуальность. Проблема достижения человеком оптимального функционального состояния при различных тренировочных нагрузках и соревновательной деятельности до настоящего времени остается актуальной [8, 9]. В последние десятилетия особый интерес ученых вызывает изучение влияния центральных механизмов регуляции на процессы адаптации к тренировочным нагрузкам у лиц, занимающихся оздоровительной физической культурой и спортом [3, 4, 6]. Текущее функциональное состояние центральной нервной системы в условиях относительного покоя и при физических нагрузках дифференцированно отражает биоэлектрическая активность головного мозга (альфа-, бета-, тета-ритмы и др.) [3, 7, 10]. Так, альфа-ритм характеризует наиболее оптимальное состояние корково-подкорковых взаимоотношений и обеспечивает фон для нормальной жизнедеятельности человека. Бета-ритм отражает усиление адаптационных процессов и повышение уровня функционального состояния. Тета-ритм тесно связан с эмоциональным и умственным напряжением. Соотношение тета/бета-ритмов, по данным ряда авторов, характеризует уровень концентрации внимания [3,7].

Особую значимость в процессе адаптации организма к физическим нагрузкам имеет активность отделов вегетативной нервной системы (ВНС). Исходный вегетативный тонус является наиболее универсальным показателем, определяющим уровень функционирования организма спортсмена [1,2,6].

Анализ научно-методической литературы показал, что до настоящего времени функциональная активность ритмов головного мозга изучалась до и после физических нагрузок, выполняемых при частоте сердечных сокращений (ЧСС) до 170 уд./мин [4, 5]. Определенный научный интерес, на наш взгляд, имеет изучение влияния физических нагрузок скоростно-силового характера (при ЧСС свы ше 180 уд./мин) на биоэлектрическую активность ритмов головного мозга спортсменов с учетом типа вегетативной регуляции.

Цель исследования: теоретически и экспериментально обосновать особенности срочной адаптации организма спортсменов к физическим нагрузкам скоростно-силового характера с учетом биоэлектрической активности ритмов головного мозга и механизмов регуляции сердечного ритма.

Задачи исследования

-

1. Изучить особенности биоэлектрической активности головного мозга в альфа-, бета-, тета-диапазонах до и после физической нагрузки у спортсменов с различным типом вегетативной регуляции.

-

2. Выявить структуру корреляционных связей между показателями биоэлектрической активности головного мозга, вегетативной регуляции сердечного ритма и уровнем физической работоспособности спортсменов.

Организация и методы исследования. Иссле дование проводилось на базе НИИ ДЭУ СибГУФК, в нем приняли участие 35 спортсменов 18-21 года, спортивной квалификации КМС и МС.

Для оценки вегетативной регуляции сердечного ритма проводился анализ вариационной пуль-сометрии по методике Р.М. Баевского (1988) в условиях относительного покоя с помощью программно-аппаратного комплекса «Полиспектр» («Нейрософт», г. Иваново). Рассчитывались основные статистические параметры сердечного ритма: Mo, АМо, ВР, ИН [2].

Для оценки биоэлектрической активности ритмов мозга определялась мощность альфа-, бета-, тета-ритмов с использованием программно-аппаратного комплекса «Бослаб» (Институт молекулярной биологии и биофизики СО РАМН, г. Новосибирск).

Для оценки уровня физической работоспо- собности проводилась трехступенчатая нагрузка на велоэргометре марки «MONARK 839Е»: 1-я ступень - разминка (ЧСС до 120 уд./мин), 2-я ступень - ЧСС не выше 170 уд./мин, 3-я ступень -ЧСС свыше 180 уд./мин. Продолжительность 1-й и 2-й ступени - 4 мин, интервал отдыха между ступенями - 2 мин, продолжительность 3-й ступени -1 мин (Л.Г. Харитонова, авторское свидетельство № 2007611219 от 6 февраля 2007 г.). Рассчитывались абсолютные и относительные показатели общей (аэробной) работоспособности ФР по и скоростносиловой (анаэробной) работоспособности ФРсуб-Оценка аэробной производительности проводилась на основании расчета величины максимального потребления кислорода (МПК) (В.Л. Карпман, 1988). Для оценки адаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузкам в различных зонах мощности рассчитывался индекс эффективности работы сердца (ИЭРС) по формуле Aptecar (М.К. Осколкова, 2001). Статистическая обработка результатов исследования проводилась при помощи программного пакета анализа «Microsoft-Exel».

Результаты исследования и их обсуждение. На основании анализа вариабельности сердечного ритма в условиях относительного покоя спортсмены были разделены на три группы в зависимости от типа вегетативной регуляции [2]. Было выявлено, что среди изучаемой группы спортсменов преобладали лица со сбалансированным типом ВНС -эйтоники (46 %), реже встречались лица с повышенной активностью симпатической ВНС - сим-патотоники (31 %) и повышенной активностью парасимпатической ВНС - ваготоники (23 %).

При спектральном анализе мощности ритмов головного мозга в условиях относительного покоя у спортсменов с различным типом вегетативного тонуса не выявлено достоверных различий (табл. 1). Так, у всех трех типов преобладала активность альфа-ритма и тета-ритма. Отмечалась менее выраженная активность бета-ритма. Уровень мощности альфа- и бета-ритмов свидетельствует об оптимальном функциональном состоянии организма спортсменов и их готовности к физической деятельности. Незначительное увеличение мощности тета-ритма у спортсменов может быть связано с некоторым эмоциональным возбуждением, обусловленным процедурой мониторинга.

В результате выполнения физической нагрузки скоростно-силового характера во всех изучаемых группах спортсменов была выявлена одинаковая направленность изменений биоэлектрической активности ритмов головного мозга. После нагрузки снизилась мощность альфа- и бета-ритмов, увеличилась мощность тета-ритма и величина те-та/бета-соотношения. Однако было выявлено, что степень изменения активности ритмов головного мозга зависит от типа вегетативной регуляции сердечного ритма.

У симпатотоников наблюдалось более выраженное снижение мощности а- (30 %) и Р-ритма (23 %) по сравнению с эйтониками (21 и 7 %) и ваготониками (26 и 3 %), что может свидетельствовать о более выраженной психоэмоциональной усталости и снижении уровня функционального состояния данной группы спортсменов.

Наибольший прирост мощности 0-ритма и соотношения 6/р был выявлен у симпатотоников (56 и 103 %), наименьший прирост - у эйтоников (26 и 36 %), и промежуточное положение по приросту этих показателей занимали ваготоники (31 и 33 %). Значительный прирост мощности 0-ритма у симпатотоников свидетельствует о наибольшем нервноэмоциональном напряжении спортсменов в ответ на физическую нагрузку скоростно-силового характера (см. табл. 1).

Снижение мощности P-ритма на фоне повышения 0/р-соотношения у спортсменов с различным типом вегетативной регуляции после физической нагрузки характеризует нарастание утомления, снижение способности концентрации внимания. Однако степень выраженности этих изменений в нервно-психическом статусе была выше у спортсменов-симпатотоников.

При анализе уровня физической работоспо-

Таблица1

Данные показателей биоэлектрической активности головного мозга до и после физической нагрузки у спортсменов с учетом типа вегетативной регуляции (X ± 5)

|

Показатель |

Ваготоники |

Эйтоники |

Симпатотоники |

|

|

а-ритм, % |

ПОКОЙ |

35,0 ±1,3 |

34,0 ±0,9 |

37,0 ± 1,6 |

|

после нагрузки |

26,0 ± 1,1 |

27,0 ±1,3 |

26,0 ± 1,2 |

|

|

А, % |

-26 |

-21 |

-30 |

|

|

р-ритм, % |

ПОКОЙ |

30,0 ±1,1 |

31,0 ± 1,4 |

31,0 ±1,3 |

|

после нагрузки |

29,0 ±0,9 |

29,0 ±0,8 |

24,0 ±0,8 |

|

|

А, % |

-3 |

-7 |

-23 |

|

|

0-ритм, % |

ПОКОЙ |

35,0 ±1,2 |

35,0 ± 1,4 |

32,0 ± 1,1 |

|

после нагрузки |

46,0 ± 1,4 |

44,0 ± 1,1 |

50,0 ±1,3 |

|

|

А, % |

+ 31 |

+ 26 |

+ 56 |

|

|

е/р (сред, зн.) |

ПОКОЙ |

1,2 ±0,1 |

1,1 ±0,2 |

1,0 ±0,1 |

|

после нагрузки |

1,6 ±0,3 |

1,5 ±0,3 |

2,1 ±0,3 |

|

|

А, % |

+ 33 |

+ 36 |

+ 103 |

|

Таблица 2

Данные показателей физической работоспособности, аэробной производительности и эффективности работы сердца у спортсменов с различным типом вегетативной регуляции (X ± б)

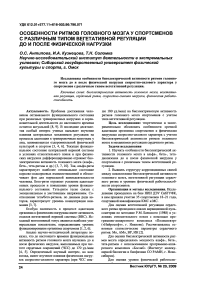

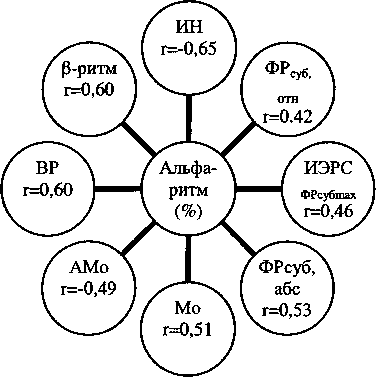

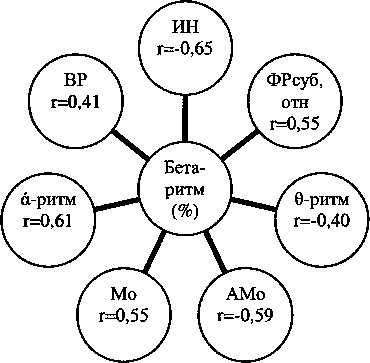

Анализ результатов исследования выявил тесную взаимосвязь между показателями биоэлектрической активности головного мозга, статистическими параметрами сердечного ритма и уровнем физической работоспособности у спортсменов (см. рисунок). Снижение мощности а-ритма сопровождается увеличением активности симпатического отдела ВНС (АМо) (г = -0,49) и центральных механизмов регуляции сердечного рит-

Структура достоверных корреляционных связей между мощностью ритмов головного мозга, показателями регуляции сердечного ритма и уровнем физической работоспособности спортсменов ма (ИН) (г = -0,65), снижением активности гуморальной регуляции ритма сердца (Мо) (г = 0,51) и активности парасимпатического отдела ВНС (ВР) (г = 0,60), снижением абсолютных (ФРсуб,абс) (г = 0,53) и относительных (ФРсуб,отн) (г = 0,42) показателей уровня скоростно-силовой выносливости и эффективности работы сердца (ИЭРСфРсуб) (г = 0,46).

Снижение мощности P-ритма сопровождается значительным увеличением активности симпатического отдела ВНС АМо (г = -0,59) и центральных механизмов регуляции сердечного ритма (ИН) (г = -0,65), а также снижением активности гуморальной регуляции ритма сердца Мо (г =0,55) и парасимпатического отдела ВНС ВР (г = 0,41), уменьшением относительных показателей уровня скоростно-силовой выносливости ФРсуб, (г = 0,55) у спортсменов.

Активация мощности 0-ритма характеризуется снижением абсолютных значений уровня скоростно-силовой выносливости ФРсуб (г = -0,47), низкими показателями аэробной производительности МПК (г = -0,45) и эффективности работы сердца ИЭРСсуб (г =-0,49).

Заключение. Под влиянием физической нагрузки скоростно-силового характера у спортсменов с повышенной активностью симпатического отдела ВНС наблюдалось более значительное снижение уровня функционального состояния, повышение психоэмоциональной усталости, значительное ухудшение концентрации внимания и более выраженная стрессовая реакция организма на нагрузку по сравнению с ваготониками и эйто-никами. Наиболее адекватная ответная реакция на скоростно-силовую нагрузку была отмечена у спортсменов со сбалансированным типом вегетативной регуляции сердечного ритма.

Полученные корреляционные взаимосвязи биоэлектрической активности ритмов головного мозга, уровня физической работоспособности и показателей вегетативной регуляции сердечного ритма могут быть положены в основу разработки методики оценки механизмов адаптации орга низма спортсменов к скоростно-силовой нагрузке с целью коррекции учебно-тренировочного процесса.

Список литературы Особенности ритмов головного мозга у спортсменов с различным типом вегетативной регуляции до и после физической нагрузки

- Агаджанян, H.A. Проблемы адаптации и учение о здоровье/H.A. Агаджанян, P.M. Баевский, А.П. Берсенева. М.: Изд-во РУДН, 2006. 284 с.

- Баевский, P.M. Математический анализ изменения сердечного ритма при стрессе/P.M. Баевский, О.И. Кириллов, С.З. Клецкин. М.: Наука, 1984. С. 36-44.

- Гусельников, В.И. Электрофизиология головного мозга/В.И. Гусельников. М.: Высшая школа, 1978. С. 120-140.

- Жуков, Е.К. Электроэнцефалографические исследования тренированности спортсменов/Е.К. Жуков//Спортивная медицина: труды XII юбилейного международного конгресса. М.: Медгиз, 1959. С. 89-92.

- Ильина, Л.И. Электроэнцефалограмма спортсменов/Л.И Ильина, Е.В. Куколевская. М.: Медгиз, 1962. 128 с.

- Казначеев, В.П. Современные аспекты адаптации/В.П. Казначеев. Новосибирск: Наука, 1980. 192 с.

- Любар, Д.Ф. Биоуправление, дефицит внимания и гиперактивность/Д.Ф. Любар//Биоуправление-3. Теория и практика. Новосибирск, 1998. С. 142-162.

- Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты/Л.П. Матвеев. СПб.: Лань, 2005. 384 с.

- Платонов, В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов/В.Н. Платонов. М.: Физическая культура и спорт, 1986. 286 с.

- Штарк, М.Б. Биоуправление: развитие или бег на месте?/М.Б. Штарк, В.Г. Тристан//Биоуправление в медицине и спорте: материалы 2-й Всероссийской конференции, 23-24 марта 2000 г./ИМБК СО РАМН; СибГАФК. Омск, 2000. С. 3-4.