Особенности роста брюквенницы Pieris napi (Lepidoptera, Pieridae) в условиях неморальной зоны России

Автор: Нужнова Ольга Камильевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 6 (119), 2011 года.

Бесплатный доступ

Брюквенница, преимагинальные стадии, рост, неморальная зона

Короткий адрес: https://sciup.org/14749962

IDR: 14749962

Текст статьи Особенности роста брюквенницы Pieris napi (Lepidoptera, Pieridae) в условиях неморальной зоны России

Брюквенница (Pieris napi Linnaeus, 1758) - полиморфный вид, представлен достаточно сложным комплексом форм, таксономический статус которых окончательно не определен [8]. Ряд авторов, точку зрения которых мы разделяем, рассматривают P. napi в широком смысле - как надвид, ареал распространения которого на территории России охватывает европейскую часть, Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток [2], [6], [7]. В зависимости от физико-географических условий обитания брюквенница имеет моно-вольтинный, бивольтинный или поливольтин-ный жизненный цикл с зимовкой на стадии куколки. Самка откладывает яйца по одному на нижнюю сторону листа или стебель растений из семейств крестоцветные (Brassicaceae Burnett) или резедовые (Resedaceae S. F. Gray); фактическая плодовитость составляет до 450 яиц. Гусеницы появляются через 4-6 дней и развиваются 2-3 недели, в течение которых линяют 4 раза и проходят 5 личиночных стадий. В условиях неморальной зоны жизненный цикл брюк-венницы поливольтинный, лёт имаго наблюдается с марта по октябрь, зимовка куколок длится 4-5 месяцев [2], [7], [13].

Современные исследования, посвященные различным аспектам биологии брюквенницы, проводятся по нескольким направлениям. Одно из них связано с изучением особенностей роста гусениц брюквенницы на разных видах кормовых растений, при этом определяется эффективность питания, темпы роста, продолжительность периода линьки и уровень смертности личинок [2], [13], [17]. В последние годы появились многочисленные публикации по адаптивной значимости монандрии и полиандрии самок брюквен-ницы в различных климатических условиях, влиянию размеров особей обоих полов на репродуктивный успех популяции [9], [10], [15]. Изучается морфологическая изменчивость имаго данного вида, при этом рассматривается ва- риабельность размеров и формы крыльев, меланиновых элементов крылового рисунка [8]. Несмотря на достаточно большое число работ по вопросам биологии и экологии брюквенницы, обширность ареала вида обусловливает неравномерную изученность отдельных популяций и недостаток данных о ходе роста и развития в различных экологических условиях.

Цель исследования - анализ особенностей роста брюквенницы летней генерации в условиях неморальной зоны России.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводили в полевой сезон 2010 года в неморальной зоне России (Карачаево-Черкесская Республика, с. Курджиново, 43°59‘ с. ш., 40°56‘ в. д.) - зоне смешанных и широколиственных лесов с умеренно-теплым климатом. В рассматриваемом районе Карачаево-Черкесии среднегодовая температура воздуха составляет +6,5 °C, осадков выпадает 700-800 мм в год [1], средняя температура июня в 2010 году составила +19,6 °С, июля - +21,4 °С.

Объектом исследования явились особи брюквенницы на разных стадиях жизненного цикла: гусеницы, куколки и имаго. Эксперимент проводился в полевых условиях, особи на всех стадиях развития содержались на разнотравно-злаковом лугу, под кроной дерева при небольшом затенении, на высоте 900 м над уровнем моря. Для проведения исследований были собраны побеги гулявника Лёзеля (Sisymbrium loeseli L.) - одного из кормовых растений гусениц брюквенницы. Данный вид является широко распространенным представителем семейства крестоцветные на территории Европейской России и встречается повсеместно на Кавказе [4]. Побеги поместили в прозрачные пластиковые сосуды объемом 0,5 л с отверстиями в крышке для поступления воздуха. В утренние часы 13.06.2010 провели отлов самок брюквенницы (N = 40) и каждую особь поместили в отдельный сосуд с побегами гулявника. Вечером того же дня бабочек выпустили, а листья с отложенными яйцами собрали. Близкие по габитусу растения гулявника Лёзеля (N = 40) с разнотравно-злакового луга пересадили в прозрачные пластиковые контейнеры с почвой объемом 1 л. На каждое растение перенесли яйца, отложенные одной самкой за день.

В первые четверо суток после появления гу сениц их не взвешивали и не пересаживали, поскольку при этом можно повредить личинок. На 5-й день каждую гусеницу переместили в индивидуальный прозрачный пластиковый сосуд объемом 0,5 л с отверстиями в крышке для поступления воздуха и с указанием порядкового номера. Сосуды содержали свежие побеги гулявника Лёзеля, основание которых было обернуто во влажную марлю. По мере того как листья высыхали или использовались гусеницами в пищу, растения меняли на свежие, причем корм предлагали в избытке, чтобы исключить возможность влияния недостатка пищи на рост личинок [2]. На 5,7, 9 и 11-е сутки с начала личиночной стадии в 12 ч. дня гусениц взвешивали на лабораторных весах ВМ 313 II класса точности.

Сформировавшихся куколок переместили из сосудов в пронумерованные прозрачные пластиковые контейнеры объемом 0,04 л, заполненные мелким гравием. Взвешивание куколок проводили в первые и четвертые сутки после окукливания [13]. Имаго, вышедших из куколок, взвешивали и определяли их пол. Пол гусениц и куколок определен по имаго благодаря использованию непрерывной маркировки сосудов, в которых выращивались особи на всех стадиях жизненного цикла.

Результаты представлены в виде средних величин и стандартных отклонений (M ± S). Смертность особей на разных стадиях жизненного цикла рассчитывали по формуле:

qx

dx nx

где qx - смертность особей, nx - число живых особей в момент учета (x), dx - число особей, погибших в период между двумя последовательными учетами (в интервале от x до x + 1) [3].

Статистическую значимость различий массы тела особей брюквенницы сравнивали с помощью t-критерия Стьюдента после проверки данных на нормальность распределения частот [4]. Зависимость массы гусениц от времени их развития аппроксимировали степенным уравнением регрессии, которое оптимально для описания роста личинок бабочек [14]:

У ! bxa, где у - масса тела, x - день развития гусеницы, a и b - коэффициенты. Для оценки статистической значимости полученных уравнений исполь- зован дисперсионный анализ линейной регрессии. Сравнение аллометрических коэффициентов - показателей степени в уравнениях регрессии для личинок самцов и самок проведено с помощью t-критерия Стьюдента [5].

Для гусениц обоих полов рассчитывали скорость роста по формуле:

m

GR ! Ip, где GR - скорость роста, mp - масса особи при окукливании (г), t - продолжительность развития личинки от момента выхода из яйца до окукливания (сутки) [15]. Средние скорости роста гусениц самцов и самок сравнивали с использованием t-критерия Стьюдента. Корреляционный анализ между показателями массы тела особей брюквен-ницы на разных стадиях жизненного цикла проводили с использованием коэффициента линейной корреляции Пирсона. Количество самцов и самок, вылетевших в определенный день наблюдения, сравнивали по х2-критерию [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Эксперимент с момента отлова самок брюк-венницы до вылета имаго следующей генерации продолжался в течение месяца с 13.06 по 13.07.2010. В первый день эксперимента самками брюквенницы (N = 40) отложено 362 яйца (табл. 1). Каждая особь откладывала от 5 до 12 яиц, в среднем 9 ± 2 яйца. Через 6 дней (19.06.2010) из отложенных яиц появились гусеницы, которые развивались 11 суток, за этот период они 4 раза линяли и прошли 5 стадий. При первом подсчете личинок, на 5-е сутки с момента появления, их количество составило 345. Смертность гусениц с 5-х по 7-е сутки достигла 0,041 и к концу личиночной стадии (на 11-е сутки) сократилась до 0,019.

Таблица 1

Изменение количества особей брюквенницы в ходе жизненного цикла в условиях неморальной зоны в 2010 году

|

Стадия и возраст, х |

n x |

d x |

q x |

|

Гусеницы (5-й день) |

345 |

14 |

0,041 |

|

Гусеницы (7-й день) |

331 |

11 |

0,033 |

|

Гусеницы (9-й день) |

320 |

9 |

0,028 |

|

Гусеницы (11-й день) |

311 |

6 |

0,019 |

|

Куколки (1-й день) |

305 |

3 |

0,010 |

|

Куколки (4-й день) |

302 |

1 |

0,003 |

|

Имаго (1-й день) |

301 |

0 |

0 |

Примечание. nx - число живых особей в момент учета (x); dx - число особей, погибших в период между двумя последовательными учетами (в интервале от x до x + 1); qx - смертность особей.

Окукливание гусениц произошло 01.07.2010, всего окуклилось 305 личинок брюквенницы (qx = 0,010), до окончания стадии дожили 302 куколки (qx = 0,003). Стадия куколки у особей обо- их полов продолжалась 8-12 суток. Вылет имаго происходил ежедневно в течение 5 суток (09.0713.07.2010) в утренние часы. Появилась 301 бабочка: 156 особей составили самцы, 145 - самки.

Смертность особей была наиболее высокой в начале личиночной стадии, к стадии куколки она значительно уменьшилась. Минимальная смертность выявлена с момента учета куколок на 4-е сутки их развития до стадии имаго (табл. 1). Причинами гибели особей могли быть бактериальные или вирусные заболевания.

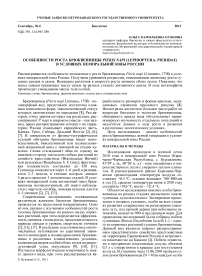

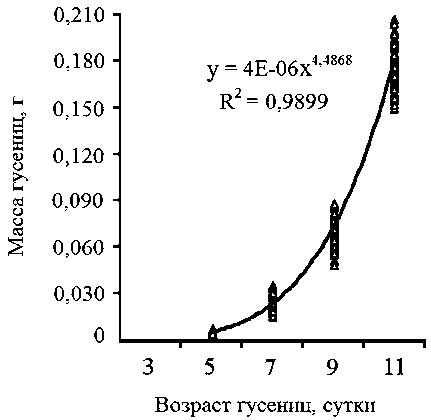

Исследование динамики роста гусениц брюквенницы началось на 5-е сутки с момента их появления. В этот день масса личинок самцов и самок составила 0,005 ± 0,001 г (табл. 2). На 11-е сутки, к окончанию личиночной стадии, масса гусениц самцов превосходила их массу при первичном взвешивании в 36 раз, самок - в 33 раза. Показатели массы личинок брюквенницы в динамике аппроксимировали при помощи уравнения степенной функции. Полученные уравнения регрессии для гусениц обоих полов статистически значимы (табл. 3). Кривые роста личинок самцов и самок (рис. 1, 2) свидетельствуют о том, что для гусениц брюквенницы в условиях неморальной зоны характерен быстрый рост. Сравнение аллометрических коэффициентов в уравнениях выявило, что коэффициент а больше у личинок самцов, чем у самок, при этом различия степенных коэффициентов статистически значимы (t = 2,416; а = 0,016). Таким образом, темпы роста самцов выше, чем самок.

Таблица 2

Динамика массы тела самцов (N = 156) и самок (N = 145) брюквенницы на разных стадиях жизненного цикла в 2010 году

|

Стадия развития |

Пол |

Показатель |

||||||

|

M |

S |

Xmin |

Xmax |

CV |

t |

α |

||

|

Гусеницы (5-е сутки) |

самцы |

0,005 |

0,001 |

0,003 |

0,007 |

14,96 |

1,210 |

0,227 |

|

самки |

0,005 |

0,001 |

0,003 |

0,007 |

14,14 |

|||

|

Гусеницы (7-е сутки) |

самцы |

0,026 |

0,004 |

0,016 |

0,035 |

13,89 |

16,461 |

< 0,001 |

|

самки |

0,021 |

0,002 |

0,013 |

0,027 |

11,75 |

|||

|

Гусеницы (9-е сутки) |

самцы |

0,072 |

0,008 |

0,048 |

0,088 |

11,56 |

10,487 |

< 0,001 |

|

самки |

0,063 |

0,006 |

0,045 |

0,075 |

9,33 |

|||

|

Гусеницы (11-е сутки) |

самцы |

0,178 |

0,011 |

0,149 |

0,207 |

6,13 |

13,520 |

< 0,001 |

|

самки |

0,163 |

0,009 |

0,140 |

0,191 |

5,29 |

|||

|

Куколки (1-е сутки) |

самцы |

0,157 |

0,011 |

0,128 |

0,188 |

6,94 |

11,689 |

< 0,001 |

|

самки |

0,143 |

0,009 |

0,122 |

0,174 |

6,23 |

|||

|

Куколки (4-е сутки) |

самцы |

0,154 |

0,011 |

0,125 |

0,184 |

7,06 |

11,823 |

< 0,001 |

|

самки |

0,140 |

0,009 |

0,119 |

0,165 |

6,26 |

|||

|

Имаго |

самцы |

0,068 |

0,006 |

0,053 |

0,082 |

9,21 |

3,531 |

< 0,001 |

|

самки |

0,066 |

0,006 |

0,051 |

0,080 |

8,93 |

|||

Примечание. M - средняя арифметическая; S - стандартное отклонение; x min - минимальное значение массы тела, г; хтах - максимальное значение массы тела, г; CV - коэффициент вариации, %; t - значения t-критерия Стьюдента; а - уровень значимости.

Таблица 3

Коэффициенты и оценка значимости регрессионных уравнений зависимости массы гусениц от дня их развития в условиях неморальной зоны в 2010 году

|

Пол особей |

a |

b |

R2 |

F |

α |

|

Самцы |

4,4868 |

3,8376 • 10-6 |

0,9899 |

61129,5 |

< 0,001 |

|

Самки |

4,4272 |

3,8304 • 10-6 |

0,9920 |

71785,5 |

< 0,001 |

Примечание. а и b - коэффициенты в степенном уравнении регрессии; R2 - коэффициент детерминации; F - значения критерия Фишера; а - уровень значимости.

Рис. 1. Динамика массы гусениц самцов брюквенницы в условиях неморальной зоны России в 2010 году

Рис. 2. Динамика массы гусениц самок брюквенницы в условиях неморальной зоны России в 2010 году

Расчет средней скорости роста брюквенницы на личиночной стадии показал, что она достигала 0,014 ± 0,001 г в сутки у гусениц самцов и 0,013 ± 0,001 г в сутки у гусениц самок, данные различия в скорости роста являются статистически значимыми (t = 11,689; а < 0,001).

Масса куколок также различалась у особей обоих полов (табл. 2). Куколки самцов брюквенницы весили на 0,014 г больше, чем куколки самок как в первые, так и на четвертые сутки. Эти различия аналогичны значениям, полученным для конечной массы гусениц, согласно которым личинки самцов весили больше самок на 0,015 г (табл. 2).

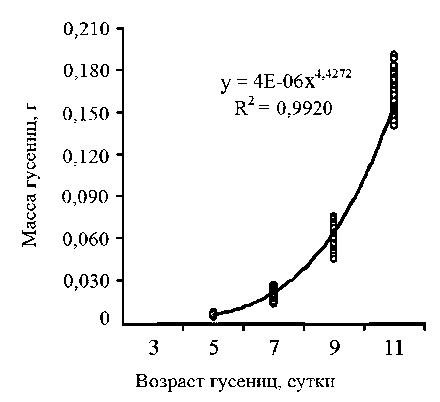

Вылет имаго наблюдался в течение 5 дней. Наибольшее количество особей появилось в первые 3 суток, при этом 09.07-10.07.2010 преобладал вылет самцов, в последующие 3 дня - вылет самок, статистическая значимость этих различий подтверждена с использованием х2-крите-рия (рис. 3). Как и на предыдущих стадиях жизненного цикла, у имаго обоих полов выявлены различия массы тела, при этом самцы весили больше самок (табл. 2).

Рис. 3. Динамика появления имаго брюквенницы из куколок в 2010 году: *** - а < 0,001; ** - а < 0,01;

* - а < 0,05 (х2-критерий)

При проведении корреляционного анализа выявлена положительная корреляция массы гусениц 5-го возраста и куколок (г = 0,986; а < 0,001), а также массы куколок и имаго (г = 0,900; а < 0,001). Полученные данные о взаимосвязи веса особей брюквенницы на разных стадиях жизненного цикла согласуются с результатами исследований Ш. Биссундат и К. Виклунд [10], которые также обнаружили корреляцию между массой куколок и имаго.

Таким образом, в ходе эксперимента выявлено, что в условиях неморальной зоны продолжительность развития гусениц самцов и самок летней генерации брюквенницы не различалась и составила 11 суток; стадия куколки у особей обоих полов длилась от 8 до 12 суток; имаго появлялись ежедневно в течение 5 дней. Согласно литературным данным, в бореальной зоне (окрестности г. Стокгольма, Швеция) различия в продолжительности личиночной стадии у самцов и самок брюквенницы варьировали в зависимости от среднесуточной температуры воздуха и составляли менее 12 ч. (при 20 и 23 °С) или более суток (при 17 °С) [17]. Исследователи полага ют, что продолжительность преимагинальных стадий у данного вида в целом и особей каждого пола в частности в значительной степени определяется температурой и фотопериодом. Выявлено, что для летних генераций брюквенницы, развивающихся без диапаузы, характерны незначительные различия в продолжительности личиночной стадии у особей обоих полов, при этом более раннего вылета самцов по сравнению с самками не наблюдается. Напротив, в случае диапаузы у гусениц самок в осенний период развитие менее длительное, чем у гусениц самцов, однако весной на стадии куколки самцы развиваются быстрее и вылетают на 1,5 дня раньше самок [12], [17].

Проведенные исследования позволили установить, что в условиях неморальной зоны средняя скорость роста личинок самцов брюквенни-цы выше, чем самок, на 8 %. По данным Й. Бергстрома, в условиях бореальной зоны скорость роста гусениц обоих полов данного вида различалась на 5 % и при этом также была выше у самцов [9]. Ряд исследователей придерживаются мнения, что именно различия в темпах роста личинок разных полов при одинаковой продолжительности их развития объясняют существование полового диморфизма размеров тела у брюквенницы, а также репницы Pieris rapae (Linnaeus, 1758) и желтушки луговой Colias hyale (Linnaeus, 1758) [11], [12], [16], [17]. Нами выявлено, что в неморальной зоне самцы брюквенницы имеют большую массу тела на стадиях гусеницы, куколки и имаго, чем самки. Рядом авторов получены аналогичные результаты для данного вида на стадии ку кол ки в арктической и бореальной зонах (Финляндия, Швеция) и имаго в бореальной зоне (Швеция) [9], [16], [17]. Брюквен-ница - один из относительно немногих видов, у которого самцы, как правило, крупнее самок. Исследователи считают, что это явление обусловлено полиандрией самок, и объясняют его исходя из теории конкуренции спермы, указывая на связь репродуктивного успеха с размерами самцов брюквенницы [8], [9], [17]. Предполагается, что отбор благоприятствует появлению у данного вида более крупных самцов, поскольку это связано с целым рядом их преимуществ. Так, более крупные самцы при спаривании передают самке больше спермы и питательных веществ, которые используются для развития оплодотворенных яиц, повышают плодовитость и продолжительность жизни самок, увеличивают временной интервал перед повторным спариванием самок и уменьшают количество их спариваний в течение жизни [10], [16].

Исследования динамики массы тела особей на разных стадиях жизненного цикла выявили ее уменьшение в ходе развития «гусеница - куколка - имаго». Потери от конечной массы гусениц составили у куколок 12 % для особей обоих полов, у имаго - 62 % для самцов и 59 % для самок. На стадии имаго самцы весили на 56 %, самки - на 54 % меньше, чем куколки. Потери массы тела у особей обоих полов брюквенницы на разных стадиях жизненного цикла различались не более чем на 3 %. У чешуекрылых потери массы тела в процессе метаморфоза неодинаковы и достигают, например, 46 % при окукливании личинок бражника каролинского Manduca sexta (Linnaeus, 1763) [11]. Вес тела чешуекрылых при метаморфозе уменьшается, поскольку процессы дифференцировки в ходе формирования новых органов и их систем требуют больших энергетических затрат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования, проведенные в условиях неморальной зоны России, показали, что длитель- ность стадий развития самцов и самок летней генерации брюквенницы не различается. Наиболее высокая смертность отмечена у гусениц, уменьшается к стадии куколки и снижается до минимальных значений к моменту вылета имаго. Самцы брюквенницы имеют более высокую скорость личиночного роста и бόльшую массу тела на всех изученных стадиях жизненного цикла, чем самки. При метаморфозе происходят потери массы тела, различающиеся у особей обоих полов не более чем на 3 %. Масса и размеры тела ‒ важные факторы репродуктивного успеха самцов из различных популяций брюквенницы, позволяющие оплодотворить большее число яиц у большего количества самок [10].

Список литературы Особенности роста брюквенницы Pieris napi (Lepidoptera, Pieridae) в условиях неморальной зоны России

- Агроклиматический справочник по Ставропольскому краю. Ставрополь, 1958. 234 с.

- Богачева И. А. Факторы, ограничивающие распространение насекомых-филлофагов на Север: случай с брюквенницей и капустницей//Экология. 1997. № 4. С. 293-296.

- Гиляров А. М. Популяционная экология: Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ, 1990. 191 с.

- Дорофеев В. И. Крестоцветные (Cruciferae Juss.) Российского Кавказа//Turczaninowia. 2003. Т. 6. № 3. С. 5-137.

- Ивантер Э. В., Коросов А. В. Введение в количественную биологию. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2003. 304 с.

- Львовский А. Л., Моргун Д. В. Булавоусые чешуекрылые Восточной Европы. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007. 443 с.

- Некрутенко Ю. П. Дневные бабочки Кавказа: Определитель. Семейства Papilionidae, Pieridae, Satyridae, Danaidae. Киев: Наукова думка, 1990. 216 с.

- Шкурихин А. О., Ослина Т. С., Захарова Е. Ю. Анализ изменчивости размеров и формы крыльев Pieris napi L. и P. rapae L. (Lepidoptera: Pieridae) на Среднем и Южном Урале//Экология: от Арктики до Антарктиды: Материалы конф. молодых ученых, 16-20 апреля 2007 г. Екатеринбург: Академкнига, 2007. С. 368-372.

- Bergström J. The evolution of mating rates in Pieris napi. Stockholm: Jannes Snabbtryck Kuvertproffset HB, 2004. 36 p.

- Bissoondath C. J., Wiklund C. Effect of male body size on sperm precedence in the polyandrous butterfl y Pieris napi L. (Lepidoptera: Pieridae)//Behavioral Ecology. 1997. Vol. 8. № 5. P. 518-523.

- Davidowitz G., Nijhout H. F. The physiological basis of reaction norms: the interaction among growth rate, the duration of growth and body size//Integrative and Comparative Biology. 2004. Vol. 44. № 6. P. 443-449.

- Nylin S., Gotthard K. Plasticity in life-history traits//Annual Review of Entomology. 1998. Vol. 43. № 1. P. 63-83.

- Ohata M., Furumoto A., Ohsaki N. Local adaptations of larvae of the butterfl y Pieris napi to physical and physiological traits of two Arabis plants (Cruciferae)//Ecological Research. 2010. Vol. 25. № 1. P. 33-39.

- Tammaru T., Esperk T. Growth allometry of immature insects: larvae do not grow exponentially//Functional Ecology. 2007. Vol. 21. № 6. P. 1099-1105.

- Välimäki P. Reproductive tactics in butterfl ies -the adaptive signifi cance of monandry versus polyandry in Pieris napi. Oulu: Oulun yliopisto, 2007. 66 p.

- Wiklund C., Forsberg J. Sexual size dimorphism in relation to female polygamy and protandry in butterfl ies: A comparative study of Swedish Pieridae and Satyridae//Oikos. 1991. Vol. 60. № 3. P. 373-381.

- Wiklund C., Nylin S., Forsberg J. Sex-related variation in growth rate as a result of selection for large size and protandry in a bivoltine butterfl y (Pieris napi L.)//Oikos. 1991. Vol. 60. № 2. P. 241-250.