Особенности роста и развития проростков яровой пшеницы в зависимости от обработки родительских растений гербицидами

Автор: Козлова Е.В., Ким Т.В., Злотникова О.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 8, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено влияние обработки посевов гербицидами на последующее поколение мягкой яровой пшеницы сорта Тулунская 12. Обнаружено изменение параметров роста и развития, а также содержания и соотношения хлорофилла и каротиноидов.

Яровая пшеница, проростки, рост и развитие, родительские растения, гербициды

Короткий адрес: https://sciup.org/14082553

IDR: 14082553 | УДК: 633.11:581.5

Текст научной статьи Особенности роста и развития проростков яровой пшеницы в зависимости от обработки родительских растений гербицидами

Загрязнение окружающей среды токсикантами техногенного происхождения за последние десятилетия приобрело угрожающие масштабы, что может нести прямую угрозу для представителей биоценозов и экосистем в целом. К числу антропогенных источников загрязнения окружающей среды относится современное сельское хозяйство [Kookana R. S., 2000], где используется широкий арсенал средств химической защиты, в частности гербициды [Эмирова Д.Э., 2008].

Их применение обеспечивает повышение урожая сельскохозяйственных культур на фоне снижения засоренности посевов, однако возникает реальная угроза влияния этих соединений не только на вредителей растений, но и непосредственно на возделываемые культуры [M.J. McFarland, 1996].

Являясь экологически агрессивными ксенобиотиками природной среды, ядохимикаты способны вызывать изменение различных биохимических параметров в живых организмах (в том числе и в растениях), таких как содержание хлорофилла, каротина, углеводов и активность каталазы культурных растений. В литературе имеются сведения о негативном влиянии гербицидов на генеративную сферу культурных растений, в частности, они препятствуют нормальному развитию пыльцы, что приводит к ее стерильности и различным аномалиям [Цаценко Л.В., 1997], а это может отразиться на репродуктивной функции и генетической чистоте сорта в последующих поколениях.

В настоящее время увеличилось использование селективных, сложных многокомпонентных препаратов, в состав которых входят различные действующие вещества, антидоты и добавки [Дробязко Р.В., 2009], механизм действия которых мало изучен. Поэтому последействия их применения могут быть непредсказуемыми для агрофитоценоза в целом.

В связи с этим комплексное изучение влияния гербицидов на культурные растения представляет значительный научный интерес и является одним из самых востребованных направлений современных экологических исследований.

Углубление знаний о направленности эколого-биохимических процессов в условиях химической защиты растений представляется важным для выработки стратегии рационального использования и применения отдельных пестицидов в процессе выращивания сельскохозяйственных культур.

Цель исследования . Определение влияния новых многокомпонентных гербицидов на морфометрические и биохимические параметры проростков мягкой яровой пшеницы, родительские растения которых подвергались химической нагрузке.

Объект и методика исследования. В качестве объекта изучения использовали мягкую яровую пшеницу сорта Тулунская 12.

Семена для исследования были получены в полевых экспериментах, заложенных на опытных полях ОПХ «Минино» Красноярского края, в совместных исследованиях с сотрудниками КНИИСХ в 2008 году.

Опытное хозяйство находится в условиях умеренно сухого и резко континентального климата. Почва на опытных участках – чернозем обыкновенный, маломощный. Посев проводился сеялкой СЗУ-3,6 в агрега- те с МТЗ-82 (норма высева – 6,0 млн/га, срок сева – 25 мая). Органические и минеральные удобрения не вносились.

В фазу кущення посевы яровой пшеницы сорта Тулунская 12 обрабатывали по следующим схемам: схема 1 – контроль (без обработки);

схема 2 – поле, обработанное гербицидом Секатор Турбо КЭ (25 г/л йодосульфурон-метил-натрия + 100 г/л амидосульфурона + 250 г/л мефенпир-диэтила) в дозе 0,1 л/га (далее Секатор);

схема 3 – поле, обработанное смесью гербицидов Секатор Турбо КЭ (0,1 л/га) + Гепард Экстра КЭ (100 г/л феноксапроп-П-этил + 27 г/л мефенпир-диэтила) в дозе 0,6 л/га (далее С+Г).

Секатор Турбо – высокоселективный гербицид класса сульфонилмочевин против двудольных сорняков, производства «Байер КропсСайнс» (Германия). Относится к 4-му классу опасности. Гербицид системного действия. По сведениям производителя, оказывает гербицидное действие на чувствительные сорняки, имеющиеся в посевах на момент опрыскивания, и не действует на появившиеся позднее после обработки (вторая волна сорняков).

Гепард Экстра – системный послевсходовый противозлаковый гербицид для защиты зерновых культур (Россия). Отличается высокой селективностью благодаря содержащемуся в рецептурной формуле антидоту. Проявляет чрезвычайно высокую эффективность независимо от типа почвы и интенсивности засорения посевов. Относится к 4-му классу опасности.

Повторность в опыте трехкратная. Площадь каждого повторения – по 0,5 га.

Вегетационный период 2008 года отличался от среднемноголетних значений меньшим количеством осадков в мае–июне и большим количеством осадков в июле, жарким июнем. ГТК Селянинова в этом году за период май–июль – 1,1, что характеризует этот период как период обеспеченного увлажнения.

Исследование способности вновь полученных семян к росту и развитию проводилось методом рулонной культуры на базе лаборатории кафедры экологии и естествознания ФГБОУ ВПО «КрасГАУ». Каждый вариант опыта закладывался в 4 повторностях по 100 семян в каждой. В качестве контроля использовали интактные семена с контрольного участка.

Были изучены следующие показатели: энергия прорастания на 4-е сутки, всхожесть на 7-е (в соответствии с ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести»), а также морфометрические показатели (количество корней у проростков, длина побегов, колеоптиле, суммарная длина корней, а также сырая и сухая масса) и биохимические показатели, такие как содержание хлорофилла и каротиноидов - методом распределительной хроматографии [Ермаков А.И., 1978].

Полученные данные подвергали стандартным процедурам статистической обработки, достоверность различий оценивали при помощи однофакторного дисперсионного анализа пакета анализа MS Excel по критерию Фишера.

Результаты и их обсуждение. При оценке энергии прорастания и всхожести семян, собранных с родительских растений, подвергавшихся химической обработке, не отмечено ухудшения данных показателей, оба показателя были высокими во всех вариантах.

При анализе способности зародышей семени к росту в фазе проростков отмечено в варианте С+Г достоверное снижение длины колеоптиле на 5,8% и увеличение суммарной длины корней на 5,0% по сравнению с контролем (табл.). По остальным показателям не было существенных отличий, а вариант с Секатором был на уровне контрольного. Возможно, это связано с сохранением в семенах остаточных микроколичеств препаратов, хотя обычными инструментальными методами остаточных количеств действующих веществ обнаружено не было.

Зависимость средних морфометрических параметров проростков пшеницы сорта Тулунская 12 от варианта опыта, x±m

x

|

Показатель |

Контроль |

Секатор |

С+Г |

|

Дочерние растения – 1-е поколение |

|||

|

Длина 1-го настоящего листа, см |

6,8±0,10 |

6,6±0,10 |

6,3±0,10 |

|

Длина колеоптиле, см |

4,3±0,10 |

4,3±0,10 |

4,1±0,10* |

|

Суммарная длина корней, см |

33,9±0,40 |

34,3± 0,50 |

35,6± 0,40* |

|

Число корней, шт. |

4,7±0,10 |

4,8±0,10 |

4,7±0,10 |

* – различие с контролем достоверно при α≤0,05.

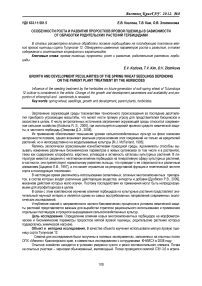

Анализ средней сырой массы одного проростка (рис. 1) показал, что наблюдается увеличение данного параметра в варианте С+Г – на 11% больше по сравнению с контролем и на 14% – с вариантом Секатор. Однако после высушивания проростков разница между вариантами по массе была незначительна. Это может быть связано с большим накоплением воды вследствие более активного роста корней проростками в вариантах с применением химических средств защиты.

□Сырая масса

□Сухая масса

Рис. 1. Зависимость средней сырой и сухой массы одного проростка пшеницы сорта Тулунская 12 от варианта обработки посевов гербицидами

Известно, что содержание пигментов, их соотношение являются важными показателями сформиро-ванности фотосинтетического аппарата растений. Хлорофилл является фотокатализатором, и его нехватка ограничивает скорость фотосинтеза [Дремова М.С., 2009].

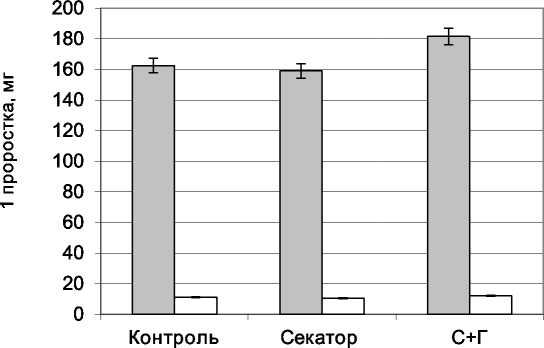

В наших исследованиях наблюдалось увеличение содержания хлорофилла практически в 2 раза у проростков пшеницы в варианте с применением Секатора по сравнению с контролем и другим опытным вариантом (рис. 2).

Варианты опыта

Рис. 2. Влияние гербицидов на содержание хлорофилла в проростках мягкой яровой пшеницы

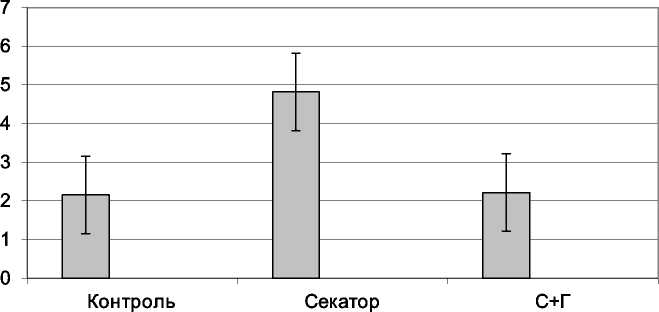

Как видно из рисунка 3, химические препараты оказали неоднозначное влияние на содержание каротиноидов, отмечено увеличение его содержания на 5,7% в проростках в варианте с Секатором, однако в варианте с двумя препаратами зафиксировано снижение данного показателя на 62,6% по сравнению с контролем. Известно, что каротиноиды защищают хлорофилл от разрушительного действия молекулярного кислорода (который вырабатывается под действием света), а также являются вспомогательными светоулавливающими пигментами. Каротиноиды используют ту часть видимого спектра, которую не поглощает хлорофилл. Выдвинуто предположение, что многие неблагоприятные условия для растения должны сказываться и на количественном содержании пигментов [Григоров С.М., 2008] . Кроме того, уменьшение каротиноидов означает их быстрое разрушение и снижение синтеза.

Рис. 3. Влияние гербицидов на содержание каротиноидов в проростках мягкой яровой пшеницы

Соотношение хлорофилл/каротиноиды в опытных вариантах с гербицидами было значительно выше, чем в контроле. Так, возрастание содержания хлорофилла более чем в 2 раза на фоне сохранившегося уровня каротиноидов в варианте с Секатором может свидетельствовать о развитии защитной реакции у растений в пределах диапазона нормы. В варианте с двумя гербицидами увеличение соотношения пигментов было тоже существенным – на 64,0% по сравнению с контролем, однако это происходило на фоне снижения каротиноидов.

Выводы. Несмотря на то что в зерне обычными методами не определялись остаточные количества действующих веществ, были установлены отличия потомков первого после обработки гербицидами поколения по ряду морфометрических и биохимических параметров. Эти изменения могут свидетельствовать как о различиях в условиях формирования зерна (устранение сорняков как конкурентов культуры), так и о влиянии на потомков микроколичеств действующих веществ или их метаболитов. Кроме того, существует возможность усиления микрогаметофитного отбора в определенном направлении, результатом которого могут быть генотипические изменения в последующих поколениях.

Следовательно, хотя нами и не было обнаружено признаков фитотоксичности гербицидов Секатор и Гепард Экстра, на что указывают и производители препаратов, однако применение химических средств защиты в конкретных природно-климатических условиях при семенном размножении сортов пшеницы может приводить к изменению специфики сорта в ряду репродукций.