Особенности роста сосново-лиственных молодняков Приангарья

Автор: Пшеничникова Л.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агролесомелиорация и лесное хозяйство

Статья в выпуске: 12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Показаны особенности роста сосны, осины и березы при их совместном произрастании в смешанных послерубочных молодняках Приангарья.

Сосна, осина, береза, молодняки, состав пород, рост

Короткий адрес: https://sciup.org/14082848

IDR: 14082848 | УДК: 630*231

Текст научной статьи Особенности роста сосново-лиственных молодняков Приангарья

Формирующиеся молодняки имеют мозаичное строение по площади куртин и биогрупп разного состава и густоты, обусловленное неравномерностью размещения подроста под пологом древостоев и его сохранности при рубках, неоднородностью микросреды различных участков вырубок и неодинаковой (неравномерной) их возобновляемостью. Молодняки характеризуются значительным разнообразием по составу, густоте, структуре, положению сосны в ценозе и другими показателями.

За основную классификационную единицу при изучении молодняков принят тип леса [ 1 ] . В пределах одного типа леса исследовались молодняки разного состава (от единичного участия сосны до ее преобладания), однородные по происхождению и истории формирования. Возраст молодняков колебался от 10 до

40 (50) лет. Подбор и закладка пробных площадей проводились по методике А.В.Побединского [ 2 ] . Запас древесины определялся по таблицам объемов маломерных стволов [ 3, 4 ] . Для анализа хода роста выбирались модельные деревья по принципу пропорционально-ступенчатого представительства по 15–25 деревьев каждой породы. Наблюдения велись в наиболее распространенных группах типов леса, древостои которых интенсивно вырубаются.

Результаты исследований. Важное значение при совместном произрастании сосны и лиственных пород имеет характер размещения деревьев разных пород (биогруппами, отдельными экземплярами). Биогруппы могут быть однопородными и смешанными. В пределах биогруппы рост деревьев зависит от породного окружения соседними деревьями.

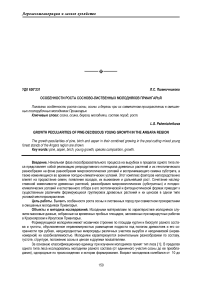

Анализ роста сосны в разных ценотических условиях на примере сосняка бруснично-разнотравного показал, что при одинаковом возрасте лучший рост в высоту до 20 лет имеют одиночно растущие экземпляры сосны в «окнах» и прогалинах как наиболее обеспеченные ресурсами среды (рис. 1). С увеличением возраста с 20 до 30 лет интенсивность роста в высоту у них снижается. В 30 лет такие деревья имеют высоту 4 м, а за счет значительного разрастания сучьев они не отвечают хозяйственным требованиям.

Рис. 1. Рост сосны в разных ценотических условиях: 1 – сосновая биогруппа; 2 – смешанная биогруппа;

3 – «окно»; 4 – под пологом лиственных

Рост сосны в чистых и смешанных биогруппах до 20 лет одинаков. В последующие годы сосна растет лучше в чистых биогруппах, сосна из смешанных биогрупп, а также одиночные экземпляры, находящиеся под пологом лиственных, растут значительно медленнее.

Ввиду того, что в смешанных молодняках лиственные породы в первые годы обладают интенсивным ростом в высоту, диаметр крон деревьев осины и березы в одинаковом возрасте превышает диаметр крон сосны примерно на 25% (возраст, лет; диаметр крон, см):

|

Возраст |

10 |

20 |

30 |

|

Диаметр крон сосны |

30 |

80 |

150 |

|

Диаметр крон осины |

40 |

100 |

190 |

|

Диаметр крон березы |

45 |

110 |

200 |

|

Независимо от породы диаметры крон у деревьев одинаковой толщины слабо различаются (диаметр |

|||

|

ствола, см; диаметр крон, м): |

|||

|

Диаметр ствола |

2 |

4 6 |

8 10 12 |

|

Диаметр кроны осины |

0,9 |

1,4 1,9 |

2,3 2,7 3,2 |

|

Диаметр кроны березы |

0,9 |

1,4 1,9 |

2,4 2,7 3,0 |

|

Диаметр кроны сосны |

1,0 |

1,4 1,8 |

2,2 2,4 2,8 |

В связи с этим в сосново-лиственных молодняках с преобладанием в составе осины и березы смыкание крон наступает быстрее, чем в лиственно-сосновых. Вполне закономерно, что в благоприятных условиях роста кроны деревьев развиваются сильнее, а смыкание крон происходит в более раннем возрасте, чем в менее благоприятных. По нашим данным, наиболее раннее смыкание крон наступает в сосняке крупнотравном в 12–16 лет, в сосняке разнотравном – в 15–20 лет, в сосняке брусничном – в 20–25 лет. После смыкания крон сомкнутость полога выравнивается и остается довольно стабильной (в пределах 80–90 %) в последующие годы. При одной и той же густоте в одинаковых условиях местопроизрастания смыкание крон в сосновых молодняках происходит на 3–4 года позднее, чем в лиственных.

Начиная с периода смыкания крон, усыхание ослабленных деревьев усиливается по мере улучшения лесорастительных условий, и к 30 годам число сухих деревьев в среднем составляет в сосняках разнотравно-брусничном – 10–15 %, разнотравном и крупнотравном – 32–34 %.

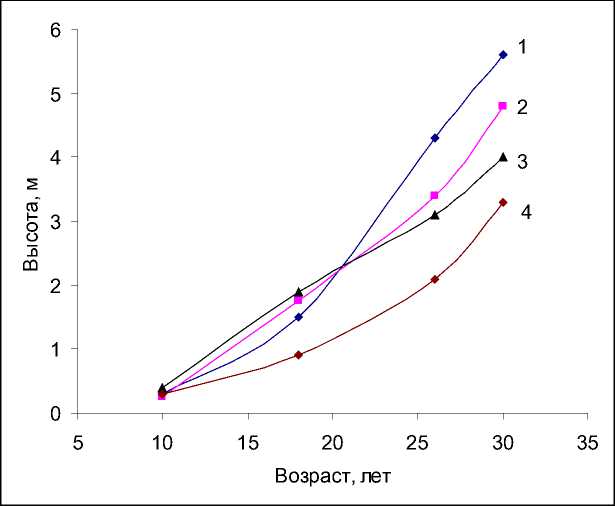

Выяснилось, что в сосново-лиственных молодняках рост деревьев отдельных пород, исход взаимоотношений между ними зависят от количественного участия в составе каждой породы. В качестве примера рассмотрены высокополнотные древостои сосняка рододендроново-брусничного. В этих молодняках не встречено чистых лиственных насаждений, примесь осины, березы достигает 7 ед. в составе. Участие сосны колеблется от 1 до 10 ед. Как следует из рисунка 2, при одной и той же полноте в этих молодняках рост деревьев каждой породы усиливается по мере возрастания ее доли в составе насаждений. Лучший рост сосны в высоту отмечается в насаждениях с преобладанием ее в составе в 60–100 %, по диаметру – в чистых сосняках.

Рис.2. Влияние состава древостоя на рост березы (1), осины (2), сосны (3) в сосняке рододендроново-брусничном

Фактическая продуктивность насаждений зависит от густоты и состава насаждений. Она возрастает с увеличением густоты насаждений. Распределение запаса в зависимости от состава имеет два максимума – один из них приходится на насаждения с преобладанием лиственных пород (до 70–90 %), другой – на насаждения с преобладанием сосны в пределах 70–80 %. Наименьший запас имеют насаждения с равным участием сосны и лиственных пород (участие сосны в составе, %; запас, м3/га):

Участие 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Запас 70 67 65 63 61 70 73 76 71 67

Корреляционное отношение свидетельствует о довольно тесной связи состава с запасом насаждений и равняется 0,71–0,85.

Наблюдения за сезонным ростом осевых побегов в смешанном сосново-лиственном насаждении 16-летнего разнотравно-брусничного сосняка показали, что в течение вегетационного периода наибольшая продолжительность роста отмечается у сосны (52–65 дней), затем березы (42–56) и осины (32–34 дня). По мере перехода деревьев от I класса роста к V наблюдается запаздывание сроков прохождения фенофаз, снижается продолжительность и суммарный прирост (классы роста – прирост за вегетационный период, см):

|

Класс роста |

I |

II |

III |

IV |

V |

|

Прирост сосны |

40,6 |

34,5 |

29,4 |

24,7 |

17,4 |

|

Прирост березы |

25,2 |

21,4 |

16,4 |

13,0 |

8,2 |

Прирост деревьев каждой породы тем больше, чем продолжительнее период роста ( η = 0,57–0,67). В среднем продолжительность роста сосны и лиственных пород у деревьев I класса в 1,3–1,4 раза больше, чем у деревьев V класса. При совместном произрастании продолжительность роста сосны в 1,2 раза больше, чем березы, и примерно в 2 раза больше, чем осины. Кроме того, у сосны побеги начинают расти почти на месяц раньше лиственных, особенно осины. Такие сдвиги в сроках наступления и окончания роста позволяют этим породам полнее использовать солнечную энергию, благодаря чему при потреблении света между ними складываются довольно благоприятные взаимоотношения, что отчасти объясняет их совместное существование в молодом возрасте.

Учет фитомассы деревьев разных пород при совместном произрастании на примере 16-летнего сосняка разнотравно-брусничного, главный полог которого представлен осиной и березой, а подчиненный – сосной, выявил существенные различия роста этих пород. Для учета фитомассы было срублено 85 модельных деревьев, в том числе у 40 проведена полная раскопка скелетной части корневой системы.

Оказалось, что у всех деревьев сосны, березы и осины наибольшую по весу часть составляет ствол. Примерно половина всего ассимиляционного аппарата у сосны и лиственных пород приходится на среднюю часть кроны (43-60 %). Масса ветвей увеличивается от верхней части кроны к нижней у сосны с 13 до 53 %. Наибольшее количество ветвей у осины и березы содержится в средней части кроны (47 и 43 %), в верхней части кроны их масса в 2,4 раза меньше, чем в нижней. Глубина проникновения стержневых корней у осины и березы – 0,7–1,2 м. У сосны стержневые корни проникают на глубину 0,4–0,8 м. При равной толщине стволов длина горизонтальных скелетных корней осины превышает длину корней сосны примерно в 2,5–3,5 раза, березы – в 3–4 раза, площадь корневого питания соответственно – в 3–4 и 2,5–4 раза, вес корневой системы – в 2,5 и 3,0 раза. Относительный вес корневых систем (отношение веса корней к весу надземной части) у лиственных пород в 2–3 раза выше, чем у сосны. На единицу площади, занятой корневыми системами, у лиственных пород приходится площадь кроны в 2–3 раза большая, чем у сосны.

Обобщая результаты учета фитомассы смешанных молодняков, отметим, что лиственные породы в молодом возрасте занимают площадь питания в 2,5–4 раза больше по сравнению с сосной, а фитомассу надземных органов превосходят в среднем лишь в 1,2–1,3 раза. Иными словами, при равной толщине ствола с единицы площади питания сосна продуцирует фитомассы в 2– 2,5 раза больше, чем осина и береза.

Общая фитомасса 16-летнего разнотравно-брусничного сосняка составляет 176 ц/га в абсолютно сухом состоянии, в том числе фитомасса сосны – 49, осины – 100, березы – 27 ц/га. Стволовая часть от общей массы древостоя составляет 56 %, ветви – 11, листья (хвоя) – 11, корни – 22 %. Процентное содержание хвои у сосны примерно в 1,7 раза выше, чем листьев у лиственных пород, а скелетных корней в 2,2 раза меньше, что свидетельствует о значительном различии роста и развития этих пород.

Продуктивность хвои сосны, определяемая как отношение веса надземной части к весу хвои, у деревьев, растущих в насаждении, в среднем примерно в 2–3 раза выше, чем у деревьев, растущих на открытом месте. У березы и осины эти различия меньше и составляют 1,5–2 раза. Очевидно, с улучшением почвенносветовых условий, по мере приближения их к условиям свободного пространства, эффективность работы ассимиляционного аппарата у деревьев снижается. Иными словами, полное дневное освещение сосны в рединах или на прогалинах не повышает продуктивности работы хвои. Продуктивнее работает хвоя при некотором затенении. В любых насаждениях, чистых и смешанных, наиболее продуктивны деревья II и III классов роста, у них самая продуктивная работа хвои, а кроны обычно преобладают в пологе насаждений. Повышенная эффективность работы ассимиляционного аппарата лиственных по сравнению с сосной объясняется, вероятно, биологическими особенностями этих пород в молодом возрасте, более высокой интенсивностью обмена веществ, требовательностью к условиям питания и водоснабжения.

Заключение. В смешанных сосново-лиственных молодняках рост и продуктивность насаждений в значительной степени определяется породным составом. Важное значение при совместном произрастании сосны и лиственных пород имеет их положение в ценозе (биогруппами, отдельными экземплярами), а также структура насаждения (дифференциация деревьев по высоте и диаметру по классам роста). Выявленные различия роста и развития этих пород при совместном произрастании необходимо учитывать при направленном формировании смешанных молодняков рубками ухода с целью выращивания хозяйственно ценных хвойных древостоев.