Особенности сельскохозяйственных эколого-геологических систем Белоруссии

Автор: Королев В. А., Галкин А. Н.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

Природно-технические сельскохозяйственные эколого-геологические системы занимают значительные площади на территории Белоруссии, но об их абиотических и биотических компонентах имеются лишь разрозненные сведения. Основываясь на разработанной авторами классификации эколого-геологических систем республики, составлена общая характеристика и выявлены особенности абиотических (литотопа, гидротопа, эдафотопа) и биотических (микробоценоза, фитоценоза, зооценоза) компонентов сельскохозяйственных ЭГС. Данные ЭГС характеризуются специфической структурой и включают техногенно-преобразованные компоненты. Большинство сельхозугодий Белоруссии располагается на плоских речных террасах и плоских водоразделах, однако их распашка постепенно привела к формированию преобразованного рельефа. На этих территориях практически отсутствуют естественные геодинамические процессы, но развиваются парагенезы инженерно-геологических процессов, обусловленные сельскохозяйственной деятельностью. Применение удобрений, гербицидов и пестицидов преобразует естественные геохимические поля, меняет свойства естественных геохимических барьеров. Преобразования обусловлены изменением альбедо на сельхозугодьях, вызывающим изменение радиационно-теплового баланса территорий. Почвы преобразуются в техноэдафотопы, микробоценозы – в техномикробоценозы, фитоценозы – в культур-ценозы, зооценозы – в технозооценозы. Природно-технические сельскохозяйственные эколого-геологические системы Белоруссии – сложные специфические образования, обладающие характерными особенностями, что необходимо учитывать при анализе экосистем, формирующихся в условиях неоднородности состава и свойств техногенной составляющей, а также при их систематизации и эколого-геологических изысканиях.

Эколого-геологическая система (ЭГС), природно-техническая сельскохозяйственная ЭГС, литотоп, гидротоп, эдафотоп, микробоценоз, фитоценоз, зооценоз, Белоруссия, ecological-geological system (EGS), natural-technical agricultural EGS, lithotope, hydrotope, edaphotope, microbiocenosis, phytocenosis, zoocenosis, Belarus

Короткий адрес: https://sciup.org/142243482

IDR: 142243482 | УДК: 502/504:624.131 (476) | DOI: 10.21443/1560-9278-2025-28-1-49-61

Текст статьи Особенности сельскохозяйственных эколого-геологических систем Белоруссии

DOI:

*Московский государственный университет, г. Москва, Россия; e-mail: , ORCID:

Королев В. А. и др. Особенности сельскохозяйственных эколого-геологических систем Белоруссии. Вестник МГТУ. 2025. Т. 28, № 1. С. 49–61. DOI:

e-mail: , ORCID:

Korolev, V. A. et al. 2025. Features of agricultural ecological-geological systems of Belarus. Vestnik of MSTU, 28(1), pp. 49–61. (In Russ.) DOI:

Основным объектом исследований экологической геологии является эколого-геологическая система (ЭГС), представляющая собой определенный объем литосферы с находящейся в ней и на ее поверхности биотой, включая человека и социум ( Трофимов, 2009 ). Природные и техногенные факторы способствуют развитию современных геологических и инженерно-геологических процессов, влияющих на условия жизни биоты. Эколого-геологическая система, фундаментальную основу которой составляет геологическое пространство, входит в состав экосистемы и позволяет в полной мере выявить взаимосвязь "неживого" (массива грунтов) и "живого" (микроорганизмов, растений, животных) ( Королев и др., 2023б ).

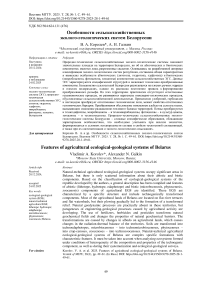

Под природной эколого-геологической системой понимается часть естественной экосистемы, представленная совокупностью природных литотопа, эдафотопа (почвы), микробо-, фито- и зооценоза ( Королев и др., 2022 ). Если природная ЭГС попадает в техногенную среду (технико-экологическую реальность, которая сформировалась из совокупности технических средств и произведенных с их помощью техногенных объектов), то она трансформируется уже в техно-природную или природно-техническую ЭГС, причем у первой природные компоненты изменены в результате хозяйственной деятельности человека менее чем на 50 %, а у второй – более чем на 50 % ( Галкин и др., 2023 ). В соответствии с данным положением структура техно-природных и природно-технических ЭГС будет отличаться от природной ЭГС добавлением технических объектов (сооружений, устройств) и человеческого социума, которые вступают во взаимодействие с литотопом, меняя таким образом весь существующий биотоп (рис. 1)

Рис. 1. Модель состава и структуры техно-природной и природно-технической эколого-геологических систем ( Королев, 2020 )

Fig. 1. Model of the composition and structure of techno-natural and natural-technical ecological-geological systems ( Korolev, 2020 )

Ранее нами были разработаны классификации природных и техногенных эколого-геологических систем Белоруссии ( Галкин и др., 2023; Королев и др., 2023а ). На территории страны выделяются техногенные ЭГС двух классов (биолитотехнические и социолитотехнические) и четырех типов (сельскохозяйственные, лесохозяйственные, сельско-лесохозяйственные и рекреационные), сформированные на массивах грунтов различного состава и генезиса (литотопах).

Среди техногенных эколого-геологических систем на территории страны распространены сельскохозяйственные ЭГС. Их эколого-геологические особенности, структура и характерные черты абиотических и биотических компонентов остаются слабо изученными. Целью данного исследования явилось выявление характерных особенностей сельскохозяйственных ЭГС на территории Белоруссии.

Материалы и методы

В работе использованы результаты полевых наблюдений в пределах эколого-геологических систем на массивах сельскохозяйственного освоения в различных регионах Белоруссии. Кроме того, обобщены опубликованные материалы по характеристике литотехнических сельскохозяйственных систем и их компонентов на рассматриваемой территории.

В ходе анализа собранного материала привлекались данные полевых маршрутных наблюдений, а также геологических, ботанических, энтомологических и иных коллекций, собранных на данной территории. Методологической основой работы явился системный анализ, с помощью которого выявлены характерные признаки изучаемых объектов и их главные особенности.

Результаты и обсуждение

Особенности структуры, абиотических и биокосных компонентов сельскохозяйственной ЭГС

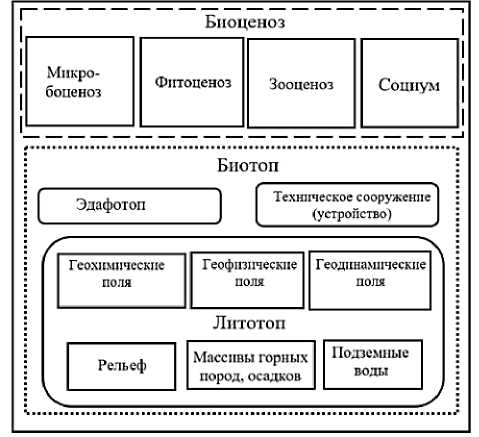

В отличие от природных ЭГС, структура сельскохозяйственных ЭГС имеет специфические особенности, обусловленные тем, что практически все компоненты данных ЭГС являются в той или иной степени техногенно-преобразованными (названия этих компонентов имеют приставку техно-, отражающую их техногенную трансформацию) (рис. 2).

Рис. 2. Структура сельскохозяйственной эколого-геологической системы: ГДП – геодинамические поля; ИГП – инженерно-геологические процессы; ГХП – геохимические поля; ГФП – геофизические поля Fig. 2. Structure of the agricultural ecological-geological system: GDF – geodynamic fields;

EGP – engineering-geological processes; GHF – geochemical fields; GPF – geophysical fields

Сельскохозяйственная ЭГС – распространенный тип техно-природных и природно-технических эколого-геологических систем Белоруссии, отличающийся широким разнообразием, обусловленным в первую очередь неоднородностью состава техногенной составляющей. По признаку прямого или опосредованного воздействия на природную подсистему ЭГС можно определить собственно технические (животноводческие фермы, комплексы; механизированные хозяйства обслуживания аграрной техники – машинно-тракторные станции, мастерские и др.; кормохранилища; склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов; выгребные ямы; навозохранилища и др.) и квазитехнические1 (луга для выпаса скота и заготовки кормов; садовые участки с искусственными насаждениями и др.) объекты или подсистемы (рис. 3, 4). Исходя из вышеизложенного, следует выделить сельскохозяйственные ЭГС нескольких видов: животноводческие, складские, лугово-пастбищные, культурно-сенокосные, садовые ( Галкин и др., 2023; Королев и др., 2023а ).

Особенности технолитотопа. Технолитотоп, являющийся литогенной основой рассматриваемых ЭГС (рис. 2), на территории Белоруссии неоднороден и представлен массивами грунтов разного состава (от песчаных, глинистых, песчано-глинистых до торфяных и др.) и генезиса, служащих основанием сооружений сельхозназначения или субстратом квазитехнических систем. По составу и свойствам он несколько отличается от литотопа природных ЭГС. Это связано главным образом с особенностями состояния гидротопа и эдафотопа, их влиянием на литотоп рассматриваемой ЭГС и др.

Рис. 3. Общий вид ЭГС животноводческого комплекса с прилегающими к нему пастбищными землями (СПК2 "Остромечево" в Брестском районе)3

Fig. 3. General view of the EGS of the livestock complex with adjacent pasture lands (agricultural production cooperative (APC) "Ostromechevo" in the Brest district)

Рис. 4. Эколого-геологическая система на территории яблоневого сада СПК "Остромечево" в Брестском районе4 Fig. 4. Ecological and geological system of the territory of the apple orchard of the APC "Ostromechevo" in the Brest region

Для технолитотопов характерен измененный рельеф. Большинство сельхозугодий располагается на плоских речных террасах и плоских водоразделах, однако их распашка постепенно приводит к формированию преобразованного рельефа. На таких территориях практически отсутствуют естественные геодинамические

-

2 СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив.

-

3 Остромечево – перспективный агрогородок возле Бреста. Смотрим фото и видео [Электронный ресурс] // БрестСИТИ. Новости: [сайт]. [2023]. URL: https://brestcity.com/blog/ostromechevo-agrogorodok (дата обращения: 05.11.2024).

-

4 Смотрите, как идет уборка урожая яблок в ОАО "Остромечево" недалеко от Бреста [Электронный ресурс] // Региональный портал Виртуальный Брест: [сайт]. [2022]. URL: https://virtualbrest.ru/pda/news/108917 (дата обращения: 05.11.2024).

процессы, но развиваются парагенезы инженерно-геологических процессов, обусловленных сельскохозяйственной деятельностью. Применение удобрений, гербицидов и пестицидов преобразует естественные геохимические поля, меняет свойства естественных геохимических барьеров. Преобразуются и естественные геофизические поля (тепловое и радиационное). Эти преобразования обусловлены изменением альбедо на сельхозугодьях, вызывающим изменение радиационно-теплового баланса территорий.

Кроме того, в местах расположения сельскохозяйственных эколого-геологических систем часто происходит загрязнение верхних горизонтов подземной гидросферы (почвенных и грунтовых вод) практически на всех территориях размещения животноводческих ферм и комплексов, складов для хранения минеральных удобрений и ядохимикатов, навозохранилищ, на полях орошения животноводческими стоками и т. д. ( Галкин и др., 2023 ). На таких участках в грунтовых водах наблюдается значительный рост (превышение в десятки раз) содержания органических веществ, ионов NO2–, NO3–, Сl–, SO42–, PO43–, K+, NH4+, Na+, Са2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ и некоторых других компонентов ( Жогло и др., 2008 ). Проникновение компонентов сельскохозяйственного загрязнения прослеживается на глубину до 14–16 м, а вниз по потоку грунтовых вод – до 1,5 км от зоны загрязнения ( Жогло и др., 2018 ; Природная…, 2002 ). Особенно интенсивное загрязнение подземных вод формируется в пределах животноводческих ферм и на полях орошения животноводческими стоками. Здесь загрязнению подвергаются не только грунтовые, но и глубоко залегающие напорные воды; например, поля орошения совхоза-комбината "Сож" Гомельского района, где содержание нитратов 40–128 мг/дм3 установлено в эксплуатируемых напорных водоносных горизонтах ( Жогло и др., 2008; 2018 ).

Животноводческие стоки характеризуются исключительно высокой микробиологической загрязненностью. Вследствие этого в районах животноводческих ферм нередко фиксируется микробиологическое загрязнение подземных вод ( Природная…, 2002; Karwowska, 2005 ). В отличие от скважин групповых водозаборов, где случаи микробиологического загрязнения вод отмечаются редко, в одиночных скважинах, расположенных на животноводческих фермах, оно обнаруживается гораздо чаще.

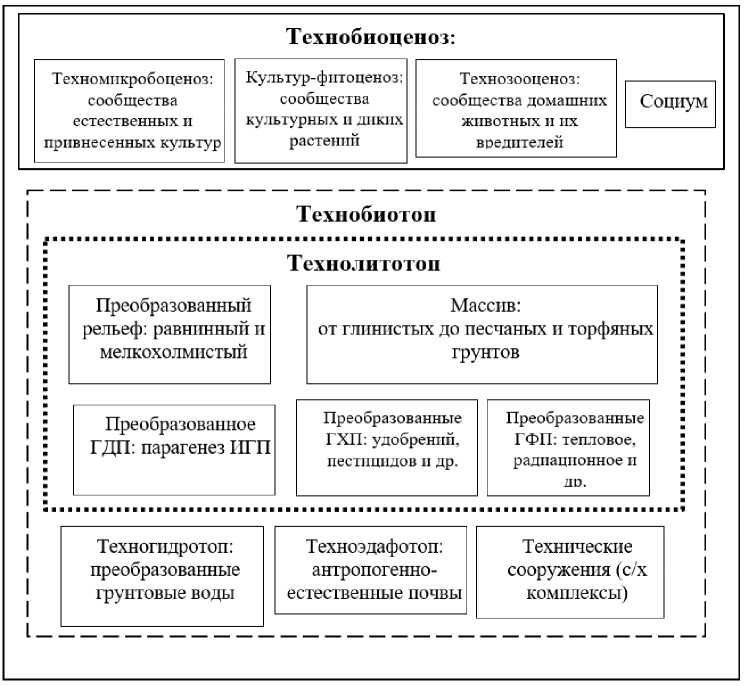

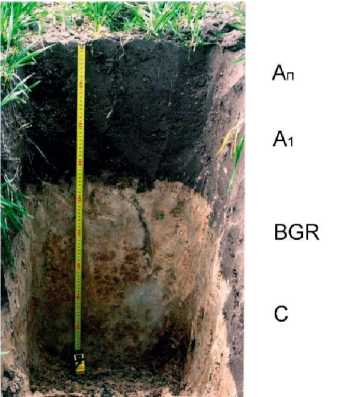

Особенности техноэдафотопа. Разнообразие литотопа рассматриваемых ЭГС обусловило пестроту эдафотопа или почв, которые в классификационно-генетическом плане составляют отдел антропогенноестественных почв, претерпевших изменения в процессе хозяйственной деятельности человека, но сохранивших признаки естественных почв ( Полевая…, 2011 ). В отдел входят три класса: антропогенно-естественные автоморфные почвы (агродерново-подзолистые и др.), антропогенно-естественные полугидроморфные (агродерново-подзолистые заболоченные, агродерновые заболоченные, агроаллювиальные дерновые заболоченные и др.) и антропогенно-естественные осушенные (агродерновые остаточно-глееватые, агроаллювиальные дерновые остаточно-глееватые и др.). Данные почвы характеризуются наличием в профиле агротехногенно-преобразованного (агрогумусового, агроторфяного) горизонта, сформировавшегося в пределах верхних горизонтов и залегающего на остаточной мощности поверхностного или срединных типодиагностических горизонтов исходных естественных почв (рис. 5, А2 или А2В1). Этот горизонт отличается от тех, на месте которых он образовался, организацией почвенном массы, физическими, водно-физическими, физико-химическими и другими свойствами ( Полевая…, 2011 ). Для почв, входящих в класс антропогенно-естественных осушенных, вторым диагностическим горизонтом является остаточноглеевый горизонт (рис. 6, BGR).

Рис. 5. Агродерново-подзолистая типичная почва ( Полевая..., 2011 ) Fig. 5. Agro-sod-podzolic typical soil ( Polevaya.., 2011 )

Рис. 6. Агродерновая остаточно-глееватая типичная почва ( Полевая…, 2011 )

Fig. 6. Agro-sod residual-gleyic typical soil ( Polevaya.., 2011 )

Особенности биотических компонентов сельскохозяйственной ЭГС

Особенности техномикробоценоза. Техномикробоценоз рассматриваемой ЭГС довольно специфичен. Видовой состав представлен простейшими, низшими водорослями, низшими грибами, актиномицетами и бактериями различной степени патогенности. Они встречаются не только в почвенном покрове, но и в подпочвенных грунтах на различной глубине в зависимости от гранулометрического состава и структурно-текстурных особенностей.

Одними из наиболее масштабных и значительных источников поступления микроорганизмов в грунтовые массивы являются воздушные выбросы и жидкие стоки от животноводческих комплексов и ферм. Современные животноводческие и птицеводческие комплексы становятся источниками загрязнения среды биоаэрозолями и пылью, которые ежедневно выбрасываются вентиляционной системой в атмосферу и осаждаются на поверхности почвенного покрова. Эти вещества способны разноситься ветром на расстояние более 3 км ( Власов и др., 2010 ). Согласно исследованиям ( Фисинин и др., 2018 ), средняя концентрация пыли на птицефабриках может достигать 10 мг/м3, причем медианные концентрации эндотоксинов в ней составляют до 257,6 нг/м3. В осажденной пыли обсемененность бактериями и грибами составляет соответственно 3,2∙109 и 1,2∙106 КОЕ/м3. Концентрация мезофильных бактерий в воздухе животноводческих помещений достигает 8,8∙104 КОЕ/м3 ( Lonc et al., 2010 ), птичников – 1,89∙108 КОЕ/м3 ( Roque et al., 2016 ). При изучении видового состава микрофлоры в корпусах для молодняка крупного рогатого скота были выделены патогенные штаммы Staphylococcus aureus , Streptococcus faecalis , Escherichia coli , Candida spp., Aspergillus spp. ( Морозов и др., 2016 ). Биоаэрозоль в воздухе птичников может содержать представителей родов Bacillus , Pseudomonas , Pasteurella , Corynebacterium , Salmonella , Enterobacter , Leptospira , Brucella , Haemophilus , Vibrio , Yersinia , Mycoplasma , Streptococcus , Staphyloccocus , Pantoea , Micrococcus , Sarcina ( Lonc et al., 2010; Lugauskas et al., 2004 ). В воздухе птицефабрик выявлено свыше 30 видов микроорганизмов, в том числе 13 видов грибов с преобладанием родов Aspergillus и Penicillium ( Lonc et al., 2010 ). Содержание аэробных грибов варьировало от 4,4∙103 до 6,2∙105 КОЕ/м3 ( Agranovski et al., 2007 ).

Не меньше микроорганизмов содержится в сточных водах животноводческих комплексов и птицеводческих предприятий. Согласно исследованиям ( Ильясов и др., 2017 ), в пробах животноводческих стоков также обнаружены сальмонеллы, бруцеллы, лептоспиры, иерсинии, микобактерии, клостридии, актиномицеты, мицелиальные грибы и дрожжи, различные вирусы. Следует заметить, что основная масса патогенной флоры, попавшей в почву с оросительными сточными водами, задерживается в отдельных почвенных горизонтах и постепенно отмирает. Это зависит от свойств микробов, типа и физико-химических свойств почв, ее токсичности, наличия антагонистов-сапрофитов и бактериофагов и др. Так, в исследовании ( Чезлова, 2022 ) установлено, что агродерново-подзолистая глееватая почва, характерная для полей по выращиванию многолетних трав в Белоруссии, благодаря наличию уплотненного подзолистого горизонта, способствует задержанию основной массы бактерий в пахотном и подпахотном слоях орошаемой сточными водами почвы. Наиболее эффективен этот процесс по показателям сульфитредуцирующих клостридий, энтерококков и общего микробного числа. Эффективность составляет соответственно 99,8; 96,7 и 81,3 % ( Чезлова, 2022 ). Помимо этого, некоторые представители микрофлоры сточных вод, попадая в почву, вступают в ее биоценоз, участвуют в биохимических процессах, а отдельные виды бактерий остаются постоянными обитателями почвы ( Волчек и др., 2014 ).

Особенности культур-фитоценоза. Технофитоценоз (культур-фитоценоз) сельскохозяйственной ЭГС весьма своеобразен в Белоруссии. Это обусловлено тем, что развитие сельскохозяйственного производства приводит к замене значительной части естественных фитоценозов на искусственно созданные человеком слабоустойчивые сообщества культурных растений. Подобные целенаправленно регулируемые естественные и искусственно создаваемые сообщества различных типов растительности (луговые, полевые, садово-парковые и др.) относятся к культивируемой растительности. Согласно исследованиям ( Шенников, 1951, с. 5 ), под культивируемой растительностью следует понимать целесообразно и сознательно организованную и управляемую человеком растительность, возникающую в процессе окультуривания природной растительности или при посевах и посадках культурных растений на почвах, освобожденных от других растений. При этом само сообщество культивируемой растительности получило название культур-фитоценоз – широкое понятие, которым обозначаются любые растительные сообщества, созданные человеком или находящиеся под его интенсивным влиянием ( Быков, 1988 ).

Среди всего многообразия культур-фитоценозов ( Зверева, 2006, с. 10 ) в сельскохозяйственной ЭГС Белоруссии можно выделить два вида: 1) окультуренные (намеренно измененные человеком, например, удобряемые естественные сенокосные угодья, пастбища); 2) культурные из многолетних деревьев и кустарников (постоянно регулируемые и эксплуатируемые; например, сады), а также травянистых растений (картофель, пшеница, рожь, ячмень, рапс и др.).

Первый вид представлен преимущественно луговым бобово-злаково-разнотравным травостоем из клевера лугового Trifolium pratense , клевера гибридного Trifolium hybridum , клевера белого Trifolium repens , лядвенца рогатого Lotus corniculatus , донника белого Melilotus albus , люцерны посевной Medicago sativa , тимофеевки луговой Phleum pratense , овсяницы луговой Festuca pratensis , овсяницы тростниковой Festuca arundinacea , лисохвоста лугового Alopecurus pratensis , костреца безостого Bromopsis inermis , райграса пастбищного Lolium Perenne , мятлика лугового Poa pratensis , двукисточника тростникового Phalaris arundinacea , бекмании обыкновенной Beckmannia eruciformis , ежи сборной Dactylis glomerata и другим травостоем ( Шенников, 1951 ), местами закустаренным (рис. 7).

а

б

в

Рис. 7. Окультуренные виды растений: a – клевер луговой Trifolium pratense ; б – люцерна посевная Medicago sativa ; в – тимофеевка луговая Phleum pratense ; г – мятлик луговой Poa pratensis5 Fig. 7. Cultivated plant species: a – red clover ( Trifolium pratense ); б – alfalfa ( Medicago sativa );

в – timothy grass ( Phleum pratense ); г – meadow bluegrass ( Poa pratensis )

г

Следует заметить, что вышеперечисленные растения имеют довольно высокую питательную ценность, по потенциалу продуктивности превосходят большинство других кормовых культур и являются наиболее дешевым кормом для крупного рогатого скота.

Второй вид культур-фитоценозов представлен различными многолетними плодовыми деревьями, ягодными кустарниками, кустарничками и травянистыми растениями: яблоня домашняя Malus domestica , груша обыкновенная Pyrus communis , слива домашняя Prunus domestica , вишня обыкновенная Prunus cerasus , рябина черноплодная Aronia melanocarpa , черная Ribes nigrum и красная смородина Ribes rubrum , малина обыкновенная или красная Rubus idaeus , малина черная Rubus occidentals , голубика высокорослая Vaccinium corymbosum , земляника садовая или ананасная Fragaria ananassa и др. ( Ермоленко, 2015 ). Значительно бόльшие площади культур-фитоценозов Белоруссии заняты под выращивание травянистых культур: картофеля, пшеницы, ржи, рапса и др.

Характеризуя выделенные виды культур-фитоценозов, необходимо отметить, что во всех современных агрофитоценозах как постоянный компонент выступают сорные растения. Известно около 30 тысяч видов сорняков, однако важное значение для растениеводства имеют примерно 1,8 тысячи. В пределах однородных ландшафтных регионов обычно отмечается до 200–250 видов сорняков, а на конкретном сельхозугодье – их чаще всего 15–50 видов ( Зверева, 2006 ).

Особенности зооценоза. Состав зооценоза изучаемых ЭГС также специфичен, представлен беспозвоночными и позвоночными животными и обусловлен особенностями литотопа, эдафотопа, фитоценоза, рассмотренными выше.

-

5 Растения Евразии [Электронный ресурс] // ECOportal.info: [сайт]. URL: https://ecoportal.info/rasteniya-evrazii/ (дата обращения: 06.11.2024).

Из всех видов сельскохозяйственных ЭГС наибольшим многообразием беспозвоночных обладают лугово-пастбищные и культурно-сенокосные ЭГС. Так, исследования видового разнообразия и численности почвообитающих беспозвоночных пойменных луговых экосистем в условиях сенокосно-пастбищного использования ( Веремеев и др., 2013 ) показали, что в самом сухом из обследованных биотопов (на гриве прирусловой поймы с ассоциацией Poo angustifolii – Festucetum valesiacae ) в комплексе почвообитающих беспозвоночных преобладают жесткокрылые. Среди них доминируют представители семейств долгоносиков и жужелиц. Среди долгоносиков преобладает Strophosomas cupitatum (рис. 8, а ), единично встречается Ottiorhynchus ovatus . В комплексе жужелиц преобладает растительноядный вид Amara eanae и Bembidion properans (рис. 8, б ), в меньшем количестве встречаются виды Amara plebeja и Microlestes minutulus . Довольно многочисленны стафилиниды, реже встречаются чернотелки Opatrum sabulosum и Crypticus quisqulius .

а

в

д

Рис. 8. Почвообитающие беспозвоночные пойменных луговых экосистем в условиях сенокосно-пастбищного использования: a – жук-долгоносик Strophosomas cupitatum ; б – жужелица Amara eanae ; в – клещ Dermacentor pictus ; г – щелкун полосатый Agriotes lineatus ; д – майский хрущ западный Melolontha melolontha ; е – жужелица Clivina fossor 6

Fig. 8. Soil-dwelling invertebrates of floodplain meadow ecosystems under conditions of haymaking and pasture use: a – weevil Strophosomas cupitatum ; б – ground beetle Amara eanae ; в – mite Dermacentor pictus ; г – striped click beetle Agriotes lineatus; д – western cockchafer Melolontha melolontha ; е – ground beetle Clivina fossor

е

-

6 См.: Вредитель [a pest] [Электронный ресурс] // Интернет-журнал о вредителях: [сайт]. URL: https://apest.ru/ (дата обращения: 12.11.2024). ; Насекомые (Insecta) мира [Электронный ресурс] // Insecta.pro: [сайт]. URL: https://insecta.pro/ru (дата обращения: 12.11.2024).

По сравнению с жесткокрылыми, численность пауков и дождевых червей почти в три раза меньше. Представлены дождевые черви одним видом Allolobophora caliginosa , являющимся экологически пластичным видом. Довольно многочисленны напочвенные клопы, встреченные только в этом биотопе. Также только на гриве прирусловой поймы встречены клещи, среди которых Dermacentor pictus является переносчиком вируса клещевого энцефалита (рис. 8, в ). В меньшем количестве встречались чешуекрылые и двукрылые.

На повышенной равнине центральной поймы (ассоциация Poo – Festucetum pratensis ), как и на гриве прирусловой поймы, доминируют жесткокрылые. В их комплексе преобладают щелкуны. Доминантом среди них является полосатый щелкун Agriotes lineatus (рис. 8, г ), единично встречаются Lacon murinus и Synaptus filiformis . Кроме щелкунов значительна также численность долгоносиков; среди них доминирует Ottiorhynchus ovatus .

Сравнительно многочисленны жужелицы ( Carabidae ) и пластинчатоусые жуки ( Scarabaeidae ). Среди жужелиц доминируют виды Amara eanae , Harpalus rufipes , Harpalus rubripes , остальные виды встречаются реже. Пластинчатоусые жуки представлены одним видом – западным майским хрущом (рис. 8, д ). Реже встречаются стафилиниды Staphylinidae . В небольшом количестве отмечены виды пилильщиков, чернотелок, представленных видом Crypticus quisqulius и тлевых коровок.

Кроме жесткокрылых, многочисленны дождевые черви, представленные видами Apporrectodea caliginosa и Lumbricus rubellus . Численность пауков Aranei в два раза меньше по сравнению с дождевыми червями. В меньшем количестве отмечены многоножки геофилиды и двукрылые Diptera , представленные ктырями и личинками слепней.

Почвообитающие беспозвоночные пониженной равнины центральной поймы Белоруссии отличаются среди обследованных биотопов наибольшей численностью. В отличие от гривы прирусловой поймы и повышенной равнины центральной поймы, где в комплексе почвообитающих беспозвоночных преобладают жесткокрылые, здесь доминируют дождевые черви, численность которых около 250 экз./м2. Доминирует Apporrectodea caliginosa , реже встречается Lumbricus rubellus , в меньшем количестве отмечен Nicodrilus roseus .

Численность жесткокрылых Coleoptera здесь почти в семь раз меньше по сравнению с дождевыми червями. В комплексе жесткокрылых преобладают жужелицы Carabidae . Среди них доминирует Bembidion lampros , реже встречаются Clivina fossor (рис. 8, е ) и Amara plebeja . Единично отмечен вид Harpalus rubripes . Наряду с жужелицами, значительна численность стафилинид, реже встречаются щелкуны, представленные видом Agriotes lineatus , в небольшом количестве отмечены тлевые коровки и мертвоеды. Кроме жесткокрылых, довольно многочисленны паукообразные, в меньшем количестве встречаются многоножки, представленные в основном видом Litobius farficatus , реже встречаются личинки двукрылых (комары-долгоножки и эмпидиды), единично – личинки чешуекрылых.

В низине притеррасной поймы (ассоциация Poo – Festucetum pratensis Alopecurus pratensis var .) численность почвообитающих беспозвоночных меньше по сравнению с пониженной равниной центральной поймы, однако здесь также преобладают дождевые черви. Доминантным является вид Apporrectodea caliginosa , реже встречается Lumbricus rubellus , единично – Nicodrilus roseus .

В отличие от пониженной равнины центральной поймы, где второй по численности группой были жесткокрылые, на понижении центральной поймы (ассоциация Poo palustris – Alopecuretum pratensis Carex vulpine var .) этой группой являются пауки, жесткокрылые занимают третью позицию. В комплексе жесткокрылых доминируют стафилиниды и жужелицы. Среди жужелиц преобладают виды Clivina fossor и Bembidion lampros , являющиеся обитателями влажных биотопов (рис. 8, е ). Меньше численность щелкунов, представленных фоновыми видами Agriotes lineatus и Selotosomus latus , – вредителей сельскохозяйственных культур. В данном биотопе отсутствуют многоножки, двукрылые Diptera и чешуекрылые Lepidoptera , что, по-видимому, определяется избыточным увлажнением почвы.

Весьма разнообразна фауна насекомых – обитателей садов, которая большей частью представлена насекомыми-вредителями, развивающимися за счет плодовых деревьев (рис. 9).

Вредители садов различаются по внешнему виду, особенностям развития, плодовитости, характеру повреждений растений, вредоносности и др. Наряду с чешуекрылыми Lepidoptera , повреждающими многие плодовые породы (боярышница, златогузка, пяденица зимняя и др.) (рис. 9, а, б ), имеются и такие, которые вредят только семечковым (цветоед яблонный) (рис. 9, в ) или только косточковым породам (муха вишневая). В плодовом саду корневые системы растений повреждаются главным образом многоядными вредителями: медведкой (рис. 9, д ), проволочниками, личинками хрущей. Молодые насаждения повреждаются сосущими (тли, кокциды) и листогрызущими насекомыми (гусеницы бабочек, долгоносик почковый и др.). Генеративными органами плодовых питаются плодожорка яблонная (рис. 9, г ), цветоед яблонный, казарка и пр.. В старых садах обычно появляются вредители скелетных органов (короеды и др.). В саду обнаруживается также ряд насекомых, безвредных для садоводства, скорее даже полезных (хищные жуки, клопы и др.).

Встречаются и такие, которые оказались там случайно (различные мухи, некоторые булавоусые бабочки и т. д.).

а

в

б

г

д

Рис. 9. Вредители садов Белоруссии: a – бабочка и гусеница боярышницы Aporia crataegi ;

б – бабочка и гусеница златогузки Euproctis chrysorrhoea ; в – цветоед яблонный Anthonomus pomorum ; г – медведка Cryllotalpidae gryllotalpa ; д – бабочка и гусеница плодожорки яблонной Cydia splendana 7 Fig. 8. Pests of Belarusian gardens: a – hawthorn butterfly and caterpillar ( Aporia crataegi ); б – goldtail butterfly and caterpillar ( Euproctis chrysorrhoea ); в – apple blossom weevil (Anthonomus pomorum); г – mole cricket ( Cryllotalpidae gryllotalpa ); д – codling moth butterfly and caterpillar ( Cydia splendana )

Среди позвоночных Белоруссии, экологически связанных с объектами сельского хозяйства, выделяют многих представителей основных групп амфибий, птиц и млекопитающих. Из амфибий в садах и на сенокосах нередко можно встретить чесночницу обыкновенную Pelobates fuscus , жабу обыкновенную Bufo bufo , жабу зеленую Bufo viridis , жабу камышовую Bufo calamita , лягушку остромордую Rana terrestris и лягушку травяную Rana temporaria , а на юге и юго-западе страны – квакшу обыкновенную Hyla arborea ( Гричик и др., 2013 ) . На пастбищах и в садах охотно кормятся насекомыми птицы, специально прилетающие туда. Здесь можно встретить воробья домового Passer domesticus и полевого Passer montanus , большую синицу Parus majo , жаворонка полевого Alauda arvensis , конька лугового Anthus pratensis , пеночку-теньковку Phylloscopus collybita , мухоловку Muscicapa striata , славку серую Sylvia communis , грача Corvus frugilegus ,

-

7 См.: Вредитель [a pest] [Электронный ресурс] // Интернет-журнал о вредителях: [сайт]. URL: https://apest.ru/ (дата обращения: 12.11.2024) ; Насекомые (Insecta) мира [Электронный ресурс] // Insecta.pro: [сайт]. URL: https://insecta.pro/ru (дата обращения: 12.11.2024).

галку Corvus monedula , скворца обыкновенного Sturnus vulgaris , удода Upupa epops , трясогузку белую Motacilla alba и др., а из ночных птиц – сыча домового Athene noctua , козодоя Caprimulgus europaeus 8. Над пастбищами и садами постоянно летают ласточки Hirundo rustica и стрижи Apus apus . Бродящие на выгонах стада способствуют их охоте, выпугивая из травы и заставляя подниматься в воздух насекомых, особенно в пасмурную погоду, когда последние менее активны. Привлекают птиц мухи, слепни, комары, вьющиеся над пасущимся скотом.

Небезразличны сельхозугодья и для некоторых диких млекопитающих. Над выгонами и садами охотно кормятся летучие мыши, привлекаемые туда, как и некоторые ночные птицы, обилием насекомых. В составе наземных млекопитающих здесь можно встретить зайца-русака Lepus europaeus , различных насекомоядных (ежа белогрудого Erinaceus concolor , крота европейского Таlра еurораеа, бурозубку обыкновенную Sоrех araneus , бурозубку малую Sorex minutus и др.), грызунов (суслика крапчатого Spermophilus suslicus , соню лесную Dryomys nitedula и садовую Eliomys quercinus , соню-полчок Glis glis , хомяка обыкновенного Cricetus cricetus ), в особенности полевок (полевку рыжую Clethrionomys glareolus , полевку обыкновенную Microtus arvalis, полевку восточноевропейскую Microtus rossiaemeridionalis ), и представителей семейства Мышиные: мышь-малютку Micromys minutus, мышь полевую Apodemus agrarius, мышь европейскую Apodemus silvaticus, мышь домовую Mus musculus, крысу серую Rattus norvegicus , крысу черную Rattus rattus . Полевки и мыши привлекают некоторых хищных птиц и млекопитающих, охотящихся на грызунов (ласку, горностая, хорька, даже норку и лисицу). Иногда на садовых участках и пастбищах можно встретить некоторых копытных: кабанов Sus scrofa и косуль Capreolus capreolus ( Гричик и др., 2013 ).

Заключение

Таким образом, природно-технические сельскохозяйственные эколого-геологические системы Белоруссии представляют собой весьма сложные и специфические образования, обладающие характерными особенностями их структуры, состава и свойств. Это обстоятельство необходимо учитывать при анализе экосистем, формирующихся в условиях неоднородности состава и свойств техногенной составляющей, а также при их систематизации и эколого-геологических изысканиях.

Работа выполнена в рамках: 1) госбюджетной тематики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова "Эколого-геологические системы: структура, многообразие, систематика и их анализ" (раздел 0110, для тем по госзаданию, номер 5-4-2021, номер ЦИТИС 121042200089-3); 2) научного направления "Изучение закономерностей функционирования природно-технических систем Беларуси, мониторинг и управление их состоянием", утвержденного приказом ректора Витебского государственного университета им. П. М. Машерова № 8-н от 05.02.2024 г.