Особенности семенного размножения Hedysarum grandiflorum Pall. ex situ и in vitro

Автор: Супрун Н.А., Малаева Е.В., Шумихин С.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

В условиях ex situ и in vitro изучены особенности семенного размножения Hedysarum grandiflorum из 7 природных популяций Волгоградской, Самарской и Луганской обл. Выявлена оптимальная температура прорастания семян и зависимость всхожести и энергии их прорастания от срока хранения. Максимальная всхожесть наблюдалась у скарифицированных семян H grandiflorum 2018 г сбора и составила 70%. Установлено, что всхожесть и энергия прорастания семян невысокие и быстро снижаются с годами хранения, при этом их скарификация позволяет увеличить эти показатели. Экспериментально был подобран оптимальный режим стерилизации семян H. grandiflorum -10% раствор Лизоформин 3000 в течении 5 минут. При этом процент стерильных проростков составил 60%.

Hedysarum grandiflorum, семенное размножение, in vitro, Волгоградская обл.

Короткий адрес: https://sciup.org/147229664

IDR: 147229664 | УДК: 58.084.1 | DOI: 10.17072/1994-9952-2020-4-286-293

Текст научной статьи Особенности семенного размножения Hedysarum grandiflorum Pall. ex situ и in vitro

Одним из вариантов сохранения редких видов и увеличения их численности, наравне с созданием природных заповедных территорий (сети ООПТ) в естественных местообитаниях (in situ), является интродукция растений и их культивирование (сохранение биоразнообразия ex situ). Выращивание в ботанических садах позволяет проводить углубленные стационарные исследования по биологии, экологии и систематике редких видов, организовать изучение их семенного и вегетативного размножения [Белолипов, 1974; Прилипко, 1980; Davy, Jefferies, 1981; Скворцов, 1983; Тихомиров, 1986; Луконина, 2005; Супрун, 2014; Малаева, Супрун, 2018]. Коллекции интродуцированных дикорастущих растений «позволяют застраховать вид от полного исчезновения в природе, дают материал для реинтродукции, размножения рас- тений и их сберегающего использования, так же как и для использования в исследовательских и образовательных целях» [Стратегия ..., 2003].

В настоящее время для сохранения редких видов растений широкое применение получил метод культуры in vitrо . Многие исследователи указывают на важнейшее значение использования биотехнологического метода как дополнительного варианта сохранения видов ex situ, выступающего в качестве их страхового фонда [Андреев, Горбунов, 2000; Benson at al, 2000; Малаева, 2019].

Следует отметить, что исследования в области культуры ткани для решения проблем сохранения генофонда растений имеют свои особенности [Ве-чернина, 2006]. Довольно часто они связаны с отсутствием возможности свободного выбора объек-

та, а также дефицитом исходного материала нужного растения. В связи с этим, при введении в культуру in vitro редких видов, в качестве исходного материала предпочтительно использовать семена из природных популяций, поскольку таким образом обеспечивается генетическое разнообразие [Молканова, 2017].

Одним из главных направлений работы ГБУ ВО «Волгоградский региональный ботанический сад» (далее ВРБС) является интродукция растений природной флоры Волгоградской обл. с целью их сохранения и увеличения численности. Особый интерес для интродукции представляет своеобразная флора меловых обнажений, выходы которых приурочены к долинам некоторых рек юга России. Сложная история формирования данной флоры обусловила наличие особых растительных группировок и высокую степень эндемизма кальцефильных растений. Резко выраженный своеобразный химизм и механический состав почвы, температурные условия и световой режим, связанный с большим альбедо меловых местообитаний, представляет комплекс факторов, обусловливающих развитие особых адаптационных приспособлений у растений-кальцефилов, имеющих немалый научный интерес.

Особый интерес для нашей работы представляет Hedysarum grandiflorum Pall., который включен в Красную книгу Волгоградской области и Красную книгу Российской Федерации, что подчеркивает важность его введения в культуру [Красная книга…, 2017]. Семенной способ размножения является приоритетным для H. grandiflorum и является основным путем поддержания и увеличения численности [Супрун, 2014].

Ряд авторов изучали семенное размножение копеечника крупноцветкового [Кузнецова, 2008; Ильина, 2013; Лаврентьев, 2016]. Однако в работах недостаточно сведений по семенному размножению H. grandiflorum , связанных с особенностями местообитания данного вида в условиях ex situ и in vitro .

В связи с этим, цель исследования – изучение особенностей семенного размножения H. grandi-florum в условиях ex situ и in vitro .

Объекты и методы исследования

Исследования проводились в 2017–2019 гг. на базе ВРБС (г. Волгоград).

Измерения плодов и семян осуществлялись штангенциркулем. Для определения массы семян и члеников плодов (далее везде – плодов) проводилось взвешивание 100 образцов в 5-кратной повторности из каждой популяции.

Проводилось морфологическое описание внешних покровов плодов и семян. Для анализа биометрических данных (Д – длина; Ш – ширина) се- мян и плодов выборка составляла 50 шт. образцов (данные обрабатывались с помощью компьютерной программы STATISTICA 6.0 – различия достоверны по плодам и семенам) [STATISTICA, 2001].

Для изучения семенного размножения семена H. grandiflorum Pall. были собраны из семи различных природных популяций. Для сравнения величины плодов и семян растений из разных популяций брали по 100 плодов и семян; масса плодов определялась взвешиванием 100 шт. в 3-кратной повторности. Лабораторное проращивание семян проводили в чашках Петри на подложке из фильтровальной бумаги по 100 семян в чашке в 3-кратной повторности. Скарификация проводилась непосредственно перед посевом, так как прошедшие такую обработку семена плохо хранятся вследствие нарушения структуры оболочки. Энергия прорастания семян исследованного вида учитывалась за первые 7 дней. Абсолютная всхожесть выявлялась в течение 30 дней. Для определения грунтовой всхожести семена высеивали в рассадные ящики. Поскольку цветение и созревание плодов у копеечника крупноцветкового происходит не одновременно, то в образцах присутствовали как зрелые, так и незрелые плоды, и семена. Для лабораторных и полевых опытов отбирали только зрелые плоды и семена [Николаева, 1985].

Методика биотехнологических исследований базировалась на общепринятых классических приемах с культурами изолированных тканей и органов растений [Бутенко, 1999].

Семена предварительно обрабатывали 95%-ным этиловым спиртом в течение 50‒60 сек. В качестве стерилизатора использовали различные концентрации Белизны и «Лизоформина 3000» (действующее вещество – глутаровый альдегид, глиоксаль и дидецилдиметиламмоний хлорид) с различной временной экспозицией. Методика по применению стерилизующего вещества – «Лизо-формин 3000» ‒ устанавливалась опытным путем сотрудниками лаборатории биотехнологии ВРБС.

После многократного промывания в стерильной дистиллированной воде семена высаживали на безгормональную питательную среду с минеральной основой по прописи Мурасиге-Скуга [Murashige, Skoog, 1962]. При оценке оптимального режима стерилизации учитывали количество заросших и количество проросших семян.

Проростки делили на фрагменты и пересаживали на модифицированные питательные среды для получения пролиферирующей культуры.

В условиях in vitro растения культивировали в чашках Петри и биологических пробирках при освещении с интенсивностью 3‒5 клк, при 16часовом фотопериоде, температуре 24ºС и относительной влажности воздуха 70%. Все опыты про- водили трижды, повторность в каждом варианте 10-кратная.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась общепринятыми методами с применением интегрированной системы «Statis-tica» версии 6.0, Microsoft Office Excel 2013 и Past 6.1.

Результаты и их обсуждение

Плод H. grandiflorum – членистый боб. Членики его почти округлые, сильно сдавленные лате-рально, сетчато-ребристые, беловойлочные, покрыты шипами с крючковатой верхушкой. Такое строение члеников при разделении способствует анемохории, реже зоохории. Кроме того, явным признаком анемохории является не распадающий-

ся после отцветания околоцветник. В среднем в одном бобе закладывается 4 членика, при этом среднее количество развитых семян равно 4. Размеры и масса семян и плодов (члеников бобов) варьируют в зависимости от места произрастания вида. Семена имеют плоско-выпуклую почковидную форму и окрашены в коричневый или темнокоричневый цвет. Поверхность семян блестящая, имеет гладкую скульптуру, без опушения. Рубчиковый след округлой формы, беловатого цвета, в среднем около 0.15 мм в диаметре. Длина плодов в среднем составляет 3.37±0.02 мм, ширина – 3.59±0.02 мм; масса плодов (100 шт.) – 0.459±0.005 г, масса семян (100 шт.) – 0.336 ±0.007 г. (рис. 1, табл. 1, 2).

Масштаб |__| ‒ 1 мм

Рис. 1 . Структура плодов Hedysarum grandiflorum

Таблица 1

Размеры плодов Hedysarum grandiflorum из разных географических популяций

|

Место сбора |

Измерение |

M±m, мм |

σ |

V |

Масса, г |

|

Sm |

Длина |

4.11±0.07 |

0.24 |

5.84 |

0.503 |

|

Ширина |

4.37±0.04 |

0.38 |

8.69 |

||

|

Lk |

Длина |

3.77±0.04 |

0.39 |

10.34 |

0.423 |

|

Ширина |

3.81±0.03 |

0.30 |

7.87 |

||

|

LA |

Длина |

3.40±0.06 |

0.43 |

12.64 |

0.398 |

|

Ширина |

3.58±0.06 |

0.42 |

11.73 |

||

|

KK |

Длина |

3.45±0.07 |

0.18 |

5.22 |

0.465 |

|

Ширина |

3.56±0.04 |

0.28 |

7.86 |

||

|

KI |

Длина |

3.32±0.06 |

0.32 |

9.64 |

0.430 |

|

Ширина |

3.70±0.05 |

0.26 |

7.03 |

Примечание. В этой и следующей таблице: Sm – Самарская обл., Кинельский р-н, окр. пос. Усть-Кинелький; Lk – Луганская обл., окр. с. Камышное, степные балки по р. Дерлуп; LA – Луганская обл., юго-западнее г. Луганска, окр. пос. Александровка и пос. Бахлут; KK – Волгоградская обл., Камышинский р-н, балка Кривцовская; КI – Волгоградская обл., Иловлинский р-н, хут. Александровка.

Таблица 2

Размеры семян Hedysarum grandiflorum из разных географических популяций

|

Место сбора |

Измерение |

M±m, мм |

σ |

V |

Масса, г |

|

Sm |

Длина |

2.20±0.06 |

0.32 |

14.54 |

0.313 |

|

Ширина |

2.52±0.06 |

0.31 |

12.30 |

||

|

Lk |

Длина |

2.15±0.03 |

0.15 |

6.98 |

0.378 |

|

Ширина |

2.49±0.03 |

0.16 |

6.42 |

||

|

LA |

Длина |

2.20±0.03 |

0.22 |

10 |

0.301 |

|

Ширина |

2.51±0.05 |

0.29 |

11.55 |

||

|

KK |

Длина |

1.90±0.05 |

0.16 |

8.42 |

0.321 |

|

Ширина |

2.28±0.09 |

0.18 |

7.89 |

||

|

KI |

Длина |

1.90±0.05 |

0.21 |

11.05 |

0.378 |

|

Ширина |

2.14±0.07 |

0.25 |

11.68 |

Исследования биометрических показателей плодов в различных популяциях, показали, что коэффициент вариации длины и ширины ниже среднего (V = 5‒13%), что говорит о небольшом варьировании этих признаков. Таким образом, высокие значения длины и ширины наблюдаются у популяций, собранных в Луганской обл., юго-западнее г. Луганска, в окрестностях пос. Александровка и пос. Бахлут; низкие значения вариации длины плодов обнаружены в Самарской обл., в Кинельском р-не, в окрестностях пос. Усть-Кинелький и в Волгоградской обл., Камышинском р-не, в балке Кривцовская.

Биометрический анализ семян показал, что их размеры тесно связаны с географическим расположением популяций. По индексу длина – ширина все популяции достоверно различаются между собой (табл. 2).

Исследуя биометрические показатели семян в различных популяциях, обнаружили, что коэффициент вариации по длине и ширине незначителен (V = 6‒15%), следовательно, это свидетельствует о стабильности данного признака. Максимальные значения длины составляют 2.20 мм, ширины – 2.52 мм, минимальные – соответственно 1.90 и

-

2.14 мм.

По внешним признакам плоды копеечника крупноцветкового из популяций различного географического расположения отличяются по следующим показателям:

-

• плоды имеют цвет: светло-желтый, желтооранжевый и серо-коричневый. Окраска плодов каждой отдельной популяции имеет свой цвет, но есть присутствие других цветов;

-

• опушение на плодах присутствует всегда. Степень его может быть различным: густым или редким;

-

• выраженность сетчатости на поверхности плодов зависит от высоты, расположения ребер и расстояния между ними;

-

• длина шипиков у плодов отличается. Для некоторых плодов характерно наличие разной длины шипиков на окаймлении, а на других по всей поверхности плода, но с разной степенью выраженности.

В условиях ВРБС нами проведена серия опытов по определению всхожести семян H. grandiflorum различного срока хранения (сборы 2017 – 2019 гг.) (табл. 3‒5).

Таблица 3

Влияние различных способов предпосевной обработки на прорастание семян H. grandiflorum (сбор 2017 г.)

|

Условия прорастания |

Всхожесть (%) |

||||||||

|

7 дней |

15 дней |

30 дней |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Скарификация (наждачная бумага) |

25 |

27 |

31 |

30 |

36 |

38 |

46 |

54 |

58 |

|

Обработка горячей водой (3 мин.) |

2 |

6 |

4 |

4 |

9 |

5 |

4.1 |

23 |

10 |

|

Стратификация (холодильник t = 0…+5ºC) |

0 |

0 |

0 |

8 |

8 |

6 |

26 |

29 |

25 |

|

Обработка этиловым спиртом |

39 |

41 |

24 |

44 |

48 |

29 |

54 |

57 |

41 |

|

Контроль |

13 |

23 |

18 |

16 |

26 |

21 |

20 |

31 |

28 |

Таблица 4

Влияние различных способов предпосевной обработки на прорастание семян H. grandiflorum (сбор 2018 г.)

|

Условия прорастания |

Всхожесть (%) |

||||||||

|

7 дней |

15 дней |

30 дней |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Скарификация (наждачная бумага) |

39 |

27 |

40 |

60 |

81 |

67 |

69 |

82 |

70 |

|

Обработка горячей водой (3 мин.) |

2 |

6 |

5 |

3 |

6 |

10 |

5 |

12 |

10 |

|

Стратификация (холодильник t = 0…+5ºC) |

6 |

0 |

4 |

14 |

11 |

12 |

21 |

28 |

25 |

|

Обработка этиловым спиртом |

39 |

41 |

24 |

44 |

48 |

29 |

54 |

57 |

41 |

|

Контроль |

25 |

34 |

41 |

49 |

58 |

76 |

76 |

66 |

79 |

Таблица 5

Влияние различных способов предпосевной обработки на прорастание семян H. grandiflorum (сбор 2019 г., на момент проведения опыта свежесобранный материал)

|

Условия прорастания |

Всхожесть (%) |

||||||||

|

7 дней |

15 дней |

30 дней |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Скарификация (наждачная бумага) |

20 |

21 |

18 |

51 |

28 |

41 |

72 |

60 |

65 |

|

Обработка горячей водой (3 мин.) |

8 |

6 |

2 |

11 |

10 |

3 |

12 |

20 |

12 |

|

Стратификация (холодильник t = 0…+5ºC) |

1 |

6 |

0 |

6 |

9 |

10 |

18 |

25 |

29 |

|

Обработка этиловым спиртом |

30 |

24 |

23 |

45 |

47 |

29 |

54 |

59 |

56 |

|

Контроль |

10 |

16 |

20 |

13 |

24 |

45 |

27 |

39 |

48 |

H. grandiflorum не размножается вегетативным путем, в связи с чем способ размножения только семенной. Семенное размножение вида затруднено, так как для вида характерна твердосемянность, которую можно нарушить механическим, температурным и химическим воздействием [Попцов, 1976; Николаева, 1985]. У видов, обладающих твердосемянностью и гетерокарпией, лишь часть семян прорастают относительно быстро. Семена различных видов копеечников способны длительное время храниться в почве. Всходы появляются периодически за счет семян нового урожая и запаса их в почве.

Из полученных данных видно, что семена H. grandiflorum обладают различной энергией прорастания. Абсолютная всхожесть определялась на 30-й день.

При стратификации отдельные семена копеечника крупноцветкового начинают прорастать уже на 7-й день. Обработка этиловым спиртом и наждачной бумагой увеличивает число проросших семян. Обработка кипятком в течение 3 мин. оказалась губительной для семян H. grandiflorum , вероятно, температурный предел для них ниже, чем предполагалось, или такая обработка вызвала более глубокий физиологический покой семян. Спирт играет роль не растворителя каких-либо веществ, а промокашки, т.е. лишь смачивает стенки пор, мельчайших канальцев, что способствует проникновению в них воды.

Опыты показали, что семена копеечника крупноцветкового прорастают в широком температурном диапазоне – от +5 до +28ºС. Однако интервал постоянных температур, в пределах которого наблюдается достаточно высокая всхожесть, составляет +20…+25ºС. При этих температурах максимальная всхожесть сочетается с максимальной скоростью прорастания.

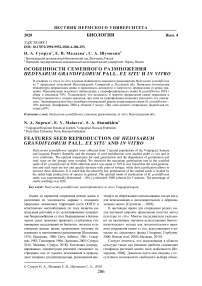

В условиях лаборатории биотехнологии эмпирическим путем определяли время поверхностной стерилизации, которое зависело от процента жизнеспособных регенерантов. Использование препарата «Лизоформин 3000» позволило получить максимальный выход стерильных эксплантов H. gran-diflorum. Оптимальным режимом стерилизации является 10%-ный раствор «Лизоформин 3000» в течение 5 мин. В данном случае был получен самый большой процент стерильных эксплантов – 60% (рис. 2).

1Л-- ж

1 2 3 4 5

Рис. 2. Выход жизнеспособных эксплантов H. grandiflorum в зависимости от режима стерилизации:

-

1 – контроль, дистилированная вода; 2 – Белизна 20%-ная, 5 мин.; 3 – Белизна 20%-ная, 7 мин.; 4

– «Лизоформин 3000» 10%-ный, 5 мин.; 5 – «Лизоформин 3000» 10%-ный, 7 мин.

При увеличении времени стерилизации увеличивался процент стерильных, но повышался процент непрорастающих семян и растягивались сроки прорастания.

Также были исследованы всхожесть и динамика прорастания в зависимости от состава питательной среды.

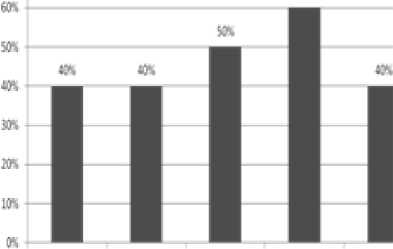

Для изучения семенного размножения копеечника крупноцветкового был заложен эксперимент по проращиванию семян на питательной среде (рис. 3).

Семена на жидкой питательной среде начали прорастать на 9-й день после введения в культуру in vitro, тогда как на агаризованной ‒ на 10-й день. Кроме того, динамика прорастания семян H. gran-diflorum на жидкой и агаризованной питательных средах отличались. Так, на 12-й день на жидкой питательной среде – 4 проростка, на агаризован-ной – 2; на 14-й – 5 и 3 проростка соответственно. Следует отметить, что на жидкой питательной сре- де развивались проростки нормальной морфологии, тогда как на агаризованной среде некоторые из них имели уродства. Стерильные проростки в дальнейшем делили на фрагменты и использовали в качестве вторичных эксплантов на следующих этапах культивирования in vitro.

Рис. 3 . Динамика прорастания семян H. grandiflorum на агаризированной и жидкой питательных средах МС

Таким образом, использование жидких питательных сред для проращивания семян редких видов растений, в том числе и H. grandiflorum , весьма перспективно.

Заключение

В результате проведенных исследований по изменчивости семян копеечника крупноцветкового исследуемых популяций, обнаружено небольшое варьирование по индексу длина-ширина, что свидетельствует о стабильности данного признака. Наличие изменчивости морфологических признаков плодов вида свидетельствует о влиянии широкого диапазона различных факторов внешней среды (район произрастания, сообщество, субстрат, антропогенные воздействия и т. д.).

Для интродукционных исследований рекомендуется использовать только семенной материал, так как в условиях культивирования H. grandiflo-rum проходит неполный онтогенез (нет постгенеративного периода): вегетирует, цветет, плодоносит и отмирает на генеративной стадии развития, как правило, уже в конце первого года. Посев следует производить в осенний период для прохождения семенами естественной стратификации.

В результате исследований по стерилизации семян при введении в культуру in vitro установлено влияние режимов стерилизации на сроки прорастания. Так, при увеличении времени стерилизации увеличивался процент стерильных семян, но повышался процент непрорастающих и растягивались сроки прорастания. Экспериментально был подобран оптимальный режим стерилизации семян копеечника крупноцветкового – 10%-ный раствор «Лизоформин 3000» в течение 5 мин., процент стерильных эксплантов достигал 60%.

Разработанные приемы получения растений-регенерантов в культуре изолированных тканей могут быть использованы для сохранения генофонда редких видов копеечников в коллекциях in vitro .

Список литературы Особенности семенного размножения Hedysarum grandiflorum Pall. ex situ и in vitro

- Андреев Л.Н., Горбунов Ю.Н. Сохранение редких и исчезающих растений ex situ: достижения и проблемы // Изучение и охрана разнообразия фауны, флоры и основных экосистем Евразии: материалы междунар. конф. М., 2000. С. 19-23.

- Белолипов И.В. О сохранении и размножении редких, реликтовых, эндемичных видов растений природной флоры Средней Азии на примере интродукционных работ ботанического сада АН УзССР // Узбекский биологический журнал. 1974. № 1. С. 34-37.

- Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их основе: учеб. пособие. М.: ФБК-Пресс, 1999. 160 с.

- Вечернина Н.А. Сохранение биологического разнообразия редких, исчезающих видов, уникальных форм и сортов растений методами биотехнологии: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. Барнаул, 2006. 33 с.

- Ильина В.Н. Перспективы интродукции некоторых видов семейства бобовые в связи с особенностями начальных периодов онтогенеза // Самарский научный вестник. 2013. № 3 (4). С. 44-47.

- Красная книга Волгоградской области. Воронеж: Издат-Принт, 2017. Т. 2. Растения и другие организмы. 268 с.

- Кузнецова М.Н. Семенное воспроизведение копеечника крупноцветкового (Hedysarum grandiflorum Pall.) // Современные проблемы морфологии и репродуктивной биологии семенных растений: материалы междунар. конф. Ульяновск, 2008. С. 76-84.

- Лаврентьев М.В. Характеристика репродуктивных особенностей Hedysarum grandiflorum (Faba-ceae) в южной части приволжской возвышенности // Бюллетень Ботанического сада Саратовского государственного университета. 2016. Т. 14, вып. 2. С. 35-43.

- Луконина А.В. Растительный покров Волгоградской области как источник растений для интродукции: автореф. дис. ... канд. биол. наук. М., 2005. 24 с.

- Малаева Е.В. Сохранение редких видов растений в коллекции in vitro Волгоградского регионального ботанического сада // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии. 2019. № 18. С. 606-610.

- Малаева Е.В., Супрун Н.А. Изучение и сохранение редких видов растений в Волгоградском региональном ботаническом саду // Ботаника в современном мире: тр. XIV Съезда РБО. Махачкала: Алеф, 2018. Т. 2. С. 283-285.

- Молканова О.И. Использование биотехнологических методов для размножения и сохранения редких видов растений // Бюллетень Главного ботанического сада. 2017. № 1(203). С. 42-48.

- Николаева М.Г., Разумова М.В., Гладкова В.Н. Справочник по проращиванию покоящихся семян. Л.: Наука, 1985. 348 с.

- Попцов А.В. Биология твердосемянности. М.: Наука, 1976. 157 с.

- Прилипко Л.И. Задачи ботанических садов в сохранении редких и исчезающих видов растений местной природной флоры // Бюллетень Главного ботанического сада. 1980. Вып. 118. С. 3-8.

- Скворцов А.К. Перспективы и задачи изучения и культивирования редких и исчезающих видов природной флоры СССР // Редкие и исчезающие виды природной флоры СССР, культивируемые в ботанических садах и других интродукционных центрах страны. М.: Наука, 1983. С. 15-21.

- Стратегия ботанических садов России по сохранению биологического разнообразия растений. М.: Красная Звезда, 2003. 32 с.

- Супрун Н.А. Копеечники (Hedysarum L.) Нижнего Поволжья (изменчивость и систематика): авто-реф. дис. ... канд. биол. наук. М., 2014. 22 с.

- Тихомиров В.Н. Культивирование редких и исчезающих видов растений в ботанических садах как один из методов охраны генофонда флоры // Особенности развития редких растений при культивировании в центре европейской части СССР. М., 1986. С. 4-7.

- Benson E.E. et al. In vitro micropropagation of Primula scotica: a rare Scotish plant // Biodiversity and conservation. 2000. Vol. 9. P. 711-726.

- Davy A.J., Jefferies R.L. Approaches to the monitoring of rare plant populations // Biol. aspects rare plant conserv. Proc. Intern. Conf. Cambridge, 1981. P. 219-232.

- Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures // Phsiol. plant. 1962. Vol. 15, № 3. P. 473-497.