Особенности семенной продуктивности Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (Orchidaceae juss.) на трансформированных территориях в Калужской области

Автор: Хомутовский Максим Игоревич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 4-4 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения семенной продуктивности редкого вида Cephalanthera longifolia на северной окраине г. Калуги. Процент плодообразования в ценопопуляции оказался не высоким и в среднем составил 18,3 %, а доля абортивных семян и семян без зародышей в плодах не превысила 3,5 %.

Орхидные, плод, семена, калужская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148203935

IDR: 148203935 | УДК: [582.594:577.45]:504.6(470.318)

Текст научной статьи Особенности семенной продуктивности Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (Orchidaceae juss.) на трансформированных территориях в Калужской области

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №14-44-03088 р_центр_а,

«Роль техногенных ландшафтов карьеров в сохранении и адвентизации флоры Калужской области».

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch – редкий реликтовый вид с дизъюнктивным ареалом [1]. Он встречается почти по всей Европе (за исключением самых северных районов) от Британских островов и Скандинавии до Средиземноморья, Крыма и Северного Кавказа. Произрастает также в Северной Африке и значительной части Азии. В Восточной Европе за пределами России отмечен в странах Балтии, в Белоруссии, Украине и Молдавии, а также в Закавказье [2]. На территории России находится на северо-восточной границе европейской части ареала и представлен тремя отдельными фрагментами. Наиболее крупный из них находится в Центральной России (Брянская, Калужская, Московская, Орловская, Смоленская, Саратовская, Тверская, Тульская и Курская области), второй – на Северном Кавказе (Республики Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесская, Чеченская и Ингушетия, Ставропольский и Краснодарский края) и третий – на юге Урала (территория Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области) [1]. Уральские местонахождения вида удалены на 1500 км к востоку от основного ареала. Здесь он растет в светлых березовых (гораздо реже в липовых и хвойношироколиственных) лесах по западному макросклону Среднего и Южного Урала, по склонам речных долин, особенно часто вдоль рек Сылвы и Уфы [3]. В пределах ареала встречается очень редко, популяции обычно очень малочисленны, из многих местонахождений он уже исчез [1].

Вид включен в Приложение II к Международной Конвенции СИТЕС, занесен в Красные книги 18 субъектов РФ [1, 4].

Хомутовский Максим Игоревич, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник.

В Тверской области C. longifolia находится на северной границе своего ареала, однако в настоящее время его гербарные сборы с данной территории отсутствуют [5].

Первое упоминание вида на территории Калужской области относится еще к концу XIX в. [6]. В настоящий момент известно несколько точек [7], в трех из них популяции немногочисленны и представлены лишь единичными экземплярами. На северной окраине г. Калуги у дачного массива и ст. Садовой располагается карьер Муратовского щебзавода. Именно здесь были обнаружены наиболее крупные ценопопуляции C. longifolia [8,9]. Вид охраняется на территории национального парка «Угра» [10].

C. longifolia – короткокорневищный травянистый многолетник [11]. На голом, прямом или немного извилистом надземном побеге высотой 25–50 см насчитывается от 5 до 11 линейно-ланцетных листьев 7–16 см длиной и 0,9–3 см шириной. Соцветие прямое, негустое, в котором насчитывается от 3 до 10 (редко до 20) направленных вверх белых, не содержащих нектара, цветков, которые распускаются в конце мая – начале июня [2, 3]. Общая продолжительность онтогенеза составляет 30–40 лет [12]. Вид встречается в широколиственных, реже – смешанных, мелколиственных или хвойных лесах, а также в зарослях кустарников и по опушкам [2]. На Северо-Западном Кавказе растет в сухих тенистых лиственных, очень редко в хвойных лесах, в нижнем горном поясе на склонах южной, юго-западной и юго-восточной экспозиции с крутизной 5-15°. Распространен преимущественно в дубово-грабовых лесах с низким проективным покрытием травянистого яруса (до 30%), но способен поселятся и на вторичных местообитаниях [13]. Предпочитает почвы, бога- тые кальцием [3], изредка растет на глинистых или торфянистых почвах [2].

Вид выращивался в Ботаническом саду Тверского государственного университета [14], однако согласно последней сводке он в настоящий момент отсутствует в коллекции сада [15]. По одним данным C. longifolia сохраняется в культуре лишь короткое время (от 2 до 5 сезонов) [3], по другим – ежегодно цветет и плодоносит, но не размножается [16].

Изучением биологии C. longifolia занимались в Предуралье [17, 18], Крыму [19-22], Прибалтике [23], на Кавказе [12, 13]. Наблюдения также проводят на территории Московской области [24]. Несмотря на это данных, собранных в его естественных условиях, очень мало, тогда как данные о эколого-биологических особенностях C. longifolia на трансформированных территориях и вовсе отсутствуют. В связи с этим целью настоящих исследований стала оценка семенной продуктивности особей C. longifolia, произрастающих на отвалах одного из известняковых карьеров в Калужской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Наблюдения и сбор материала проводили летом 2014 г. на отвалах карьера Муратовского щебзавода на северной окраине г. Калуга около ж/д ст. Садовая. В качестве элементарной единицы исследуемого вида принят парциальный побег («условная» особь).

Подсчитывали число цветков (ЧЦ) и плодов (ЧП) на 1 побеге, а также плодозавязывание (ЧП/ ЧЦ×100%). Для определения урожайности подсчет плодов проводили на всех генеративных побегах в популяции. Число семян в плоде определяли, согласно методикам В.В. Назарова [25, 26]. Были вычислены такие показатели: условно-реальная семенная продуктивность (УРСП) – общее число семян в плоде; реальная семенная продуктивность (РСП) – число полноценных семян в плоде; число неполноценных семян, к которым относили семена без зародышей и абортивные семена в плоде. Также определяли РСП в расчете на генеративную побег (РСП плода × среднее число плодов на побеге) и урожай семян, под которым понимали число полноценных семян, продуцируемых растением на единицу площади [27]. В нашем случае мы рассчитывали урожай семян на 1 кв.м (среднее число генеративных побегов на 1 кв.м × РСП генеративного побега). Кроме этого вычисляли общую семенную продуктивность в ценопопуляции (РСП генеративного побега × общее число генеративных побегов). В качестве меры изменчивости признаков использовали коэффициент вариации (CV, %). Уровни варьирования признаков приняты по Г. Н. Зайцеву [28]: СV>20 % – высокий, СV= 11-20 % – средний, СV<10 % – низкий.

Так как C. longifolia является очень редким видом, для изучения семенной продуктивности вида собрали только 30 плодов со зрелыми семенами до начала фазы диссеминации (вскрытия плодов). Перед помещением плода в бумажный пакет измеряли его длину и ширину с помощью штангенциркуля. Затем хранили их в течение двух недель при температуре +24ºС, после чего закладывали в холодильник на постоянное хранение (+4ºС) [29]. Зрелые семена изучали с помощью светового микроскопа MICMED-5, фотоаппарата Canon Power Shot A95 (программы Image J) и сканирующего электронного микроскопа LEO 143OVP (программы LEO SRV-32). Вычисляли среднюю длину и ширину семенной кожуры (тесты) и зародыша, отношение длины к ширине, доля неполноценных семян (ЧНС/УРСП×100%). Объем семенной кожуры и зародыша, соотношение этих показателей и объем воздушного пространства в семени вычисляли по следующим формулам:

VS (объем семени) = 2[(w/2)2×(½l)×(1,047)], где w – ширина семенной кожуры, l – длина семенной кожуры, 1,047 – π/3;

VE (объем зародыша) = 4/3×π×(½l)×(½w)2, где w – ширина зародыша, l – длина зародыша;

AS (объем воздушного пространства в семени) = ( VS-VE )/ VS ×100% [30, 31]. Для определения морфологических параметров брали по 50 зрелых хорошо сформированных семян из каждой коробочки (в целом было измерено 1500 семян). Данные обрабатывали статистическими методами с использованием пакета Microsoft Excel. Тип семян определяли по методике R. Dressler [32].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Ценопопуляция вида произрастает на уплощенном участке вершины отвалов известняка и занимает площадь около 56 кв.м. Отвалы зарастают ивами (преобладала Salix caprea L.), Populus tremula L., Pinus sylvestris L., Hippophaё rhamnoides L. В популяции с общей численностью 175 особей преобладают взрослые вегетативные особи. Плотность в среднем составила 6,2 особей/кв.м. Общее проективное покрытие травянистого яруса, в котором отмечали такие виды как: Fragaria vesca L., Pyrola rotundifolia L., Orthilia secunda (L.) House, Medicago lupulina L., Taraxacum offi cinale Wigg. , Leucanthemum vulgare Lam., Solidago virgaurea L., варьировало от 5 до 30%.

Пыльцеголовник длиннолистный размножается как семенным, так и вегетативным путем. Вегетативное размножение осуществляется двумя путями – делением корневища и образованием растений из придаточных почек на корнях [33]. Роль вегетативного размножения в поддержании популяций пыльцеголовника значительна и его интенсивность зависит от степени микотрофии растений [23].

Тип опыления C. longifolia – исключительно аллогамный [20]. Цветки не содержат нектара и их относят к типу колокольчато-воронковидных [34]. Один из листочков околоцветника – губа выполняет функцию посадочной площадки для насекомых-опылителей. Она разделена перетяжкой на две части: заднюю лопасть – гипохилий, и переднюю – эпихилий, который имеет гребневидные выросты, окрашенные в ярко-желтый цвет, имитирующие пыльники. Вероятно, они выполняют роль дополнительных аттрактантов для пчел [35]. Перетяжка губы является еще одной особенностью цветка Cephalanthera . Ее строение позволяет эпихилию отгибаться вниз под тяжестью тела насекомого, что значительно расширяет круг опылителей за счет крупных пчел, размеры которых превышают размеры внутренней полости цветка, образованной сомкнутыми лепестками и чашелистиками [36]. C. longifolia привлекает неопытных опылителей своими ярко-белыми цветками. Отмечено, что привлекательность цветков безнектарных орхидей для пчел резко увеличивается при наличии в местах их произрастания, так называемых, модельных растений, цветки которых внешне похожи на цветки орхидей, но в отличие от них вознаграждают опылителей пыльцой и нектаром. В Крыму для C. longifolia модельными растениями выступают обильно цветущие в местах его произрастания Polygonatum orientale Desf., P. odoratum (Mill.) Druce, Symphytum tauricum Willd. и Convallaria majalis L. Предполагают, что в опылении принимают участие шмель Bombus haematurus Kriechbaumer и земляная пчела Andrena symphyti Schmied [36]. В Израиле таким модельным растением выступает Cistus salviifolius L. [35].

Плодообразование вида колеблется очень резко – от 0 до 82%, в среднем – 26% [23]. В Крыму процент цветков, из которых завязались плоды, составил 11,0% [20]. В Израиле при совместном произрастании с C. salviifolius плодообразование повышалось до 68% [35]. В данной ценопопуляции оно не превысило 50,00% и составило в среднем всего лишь 18,33% (табл. 1).

Из 55 генеративных особей изученной це-нопопуляции только на 41 сформировались плоды. Из них по одному плоду завязалось на 36% особей, по два – у 27%. Максимальное число плодов (7) было отмечено только у одной особи. Если рассматривать положение их на побеге, то у большинства плоды завязались только из цветков, располагавшихся в нижней части соцветия, лишь у 20% особей плоды были отмечены в его срединной части. На вершине побега плоды не завязались практически ни у кого. Исключение составила, только одна особь с 6 плодами, у которой они были отмечены как в нижней и срединной, так и в верхней части соцветия.

Предполагают, что уровень плодоношения сильно зависит от освещенности местообитаний. Так, отмечено, что C. longifolia в светлых мелколиственных лесах Среднего Урала вызревшие плоды дают от 21,6% до 37,4% цветков, а под пологом тенистых липовых и темнохвойно-липовых лесов – лишь 1,9–4,2% [3]. В Предуралье в смешанном лесу с относительной освещенностью более 10% плодообразование составило 16,1%, а в местообитании, где освещенность достигала 60–80%, оно увеличивалось до 26,4% [18]. Большинство особей изученной ценопопуляции произрастали в световом окне, часть под невысокими соснами и относительная освещенность варьировала от 40% до 95%. Кроме того, генеративные побеги, на которых не завязались плоды были отмечены как на участках с полной освещенностью, так и с затенением. А большинство особей, на которых было отмечено по 3–4 плода, располагались в условиях некоторого затенения. На наш взгляд снижение плодообразования связано не столько с уровнем освещенности местообитания, сколько с численностью опылителей в нем, а также наличием модельных (кормовых) растений.

Плод у C. longifolia – сухая коробочка, которая при созревании вскрывается 6 продольными щелями и имеет обратноузкояйцевидную форму. Их длина у изученных особей варьировала от 21 до 33 мм и составила в среднем 28,40±0,66 мм. Ширина плода находилась в диапазоне от 5 до 7 мм, а среднее значение составило 6,34±0,11 мм. Следов повреждения плодов насекомыми-фитофагами не отмечалось. Процент неполноценных

Таблица 1. Характеристика плодов и семенная продуктивность Cephalanthera longifolia

|

Показатель |

min-max |

M±m |

CV, % |

|

Число цветков на 1 генеративном побеге |

3–21 |

8,84± 0,54 |

45,57 |

|

Число плодов на 1 генеративном побеге |

0–7 |

1,75± 0,23 |

97,51 |

|

Плодообразование, % |

0,00–50,00 |

18,33±2,01 |

81, 32 |

|

Длина плода (L f ), мм |

21–33 |

28,40±0,66 |

12,77 |

|

Ширина плода (W F ), мм |

5–7 |

6,34±0,11 |

9,13 |

|

L F / W F |

3,83–5,64 |

4,48 |

9,24 |

|

УРСП плода, шт |

3052–11921 |

6681,33±450,67 |

36,95 |

|

РСП плода, шт |

3025–11773 |

6606,37±444,96 |

36,89 |

Примечание к табл. 1 : min-max – минимальное и максимальное значение; M – среднее арифметическое значение, m – стандартная ошибка среднего арифметического значения, CV – коэффициент вариации

семян в плодах варьировал незначительно – от 0,35% до 3,26% и в среднем составил 1,12±0,11%. В Пермском крае этот показатель оказался также низким – 0,20% [17].

Исследования в Крыму показали, что число семязачатков в завязи у C. longifolia , которое отражает потенциальную семенную продуктивность, варьировало от 3521 до 12793 шт., тогда как число полноценных семян (РСП), сформировавшихся в плоде, в среднем оказалось невысоким – 5993,0 шт. [20]. В Предуралье этот показатель находился в диапазоне от 3361 до 6261 шт., а среднее значение составило 4283,2 шт. [17]. В изученных нами плодах значения РСП были в более широких пределах и в среднем показатель оказался выше, чем в Крыму и Предуралье (табл. 1). РСП генеративной особи составила 11531 шт., что почти в два раза выше, чем было отмечено в Крыму, где этот показатель составил – 6592 шт. [20]. Это связано с тем, что, кроме невысокой РСП плода, в период наблюдений в среднем число вызревших плодов на побеге оказалось также ниже (1,1±0,30 шт.) [20], чем в изученной нами ценопопуляции (табл. 1).

Число генеративных особей в период наблюдений в среднем было 2,8 шт./кв.м. В связи с этим урожай семян составил 32287 шт./кв.м. Общая же семенная продуктивность в ценопопуляции оказалась – 634212 шт.

Основная причина снижения семенной продуктивности у C. longifolia связана с системой скрещивания (исключительно аллогамной) вида, характеризующейся факультативной мимикрией. Отсутствие в местообитании C. longifolia модель-но (кормового) вида существенно снижает шансы успешного опыления орхидеи. Также отмечено, что у C. longifolia по сравнению с другими видами рода Cephalanthera (C. rubra (L.) Rich., C. damasonium (Mill.) Druce) отмечен наименьший вклад пластических веществ в органы репродукции и всю надземную часть [22]. Вид, вероятно, выработал стратегию экономии ресурсов. Так у раскрывшихся цветков C. longifolia плацента в завязи дифференцирована лишь на небольшие меристематические бугорки, а семязачатки формируются только через несколько недель после опыления. Это позволяет виду не тратить пластические вещества на производство семязачатков, которые в последствии не участвуют в образовании семян. Кроме того, затраты на формирование неопыленных цветков частично компенсируются за счет фотосинтеза. Производство семян также не только не сопровождается ослаблением особи, а, наоборот, большинство особей увеличивают свою фитомассу и неплодоносящие или слабо плодоносящие особи цветут регулярно в течении многих лет [21]. Снижение семенной продуктивности у вида идет на уровне особи. Об этом говорят данные, полученные в Крыму. Так коэффициент продуктивности особи у C. longifolia составил всего 0,088, тогда как коэффициент продуктивности цветка оказался достаточно высоким – 0,768 [20].

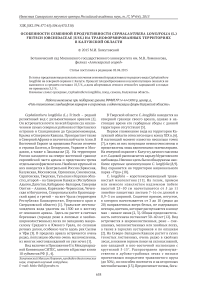

Согласно типификации семян орхидных [32] семена C. longifolia были отнесены к Limodorum-типу и имели веретеновидную или обратноузкояйцевидную форму. Однослойная семенная кожура (теста) оказалась почти прозрачной и сквозь нее хорошо виден зародыш овальной формы, имеющий насыщенную темно-коричневую окраску. Размеры тесты полноценных семян составили в среднем 1052,83±13,10 мкм в длину и 199,90±1,99 мкм в ширину (табл. 2). Таким образом, семена C. longifolia в Калужской области оказались немного короче и шире, чем в Пермском крае, где длина семени в среднем была 1,40±0,04 мм, а ширина – 0,18±0,01 мм [17]. Теста семян из Крыма также имела большие размеры по сравнению с изученными нами: ее длина в среднем была 1,312±0,042 мм, а ширина – 0,203±0,005 мм [20]. Зародыш, как и у всех орхидных, не дифференцирован, его длина варьировала от 162,96 мкм до 238,54 мкм и составила в среднем 201,13±1,62 мкм, а ширина – от 108,33 мкм до 160,76 мкм (126,42±1,06 мкм в среднем). Эти данные в целом совпадают с данными, полученными В.В. Назаровым [20] в Крыму, где длина и ширина зрелого зародыша семени составили 0,204±0,006 мм и 0,131±0,003 мм соответственно. Абортивные семена, как правило, имели неправильную форму и меньшие размеры (рис.).

Благодаря своим небольшим размерам семена хорошо разносятся ветром. Легкость им придает полость, заполненная воздухом. Она образуется в результате разрушения внутреннего интегумента, нуцеллуса и эндосперма [37-40]. Объем воздушного пространства варьировал от 73,0% до 91,2% и в среднем оказался достаточно высоким (табл. 2).

Из изученных показателей C. longifolia наиболее изменчивыми оказались показатели семенной продуктивности (табл. 1), а наименее – объем воздушного пространства в семени и размеры зародыша семени (табл. 2).

Таким образом, несмотря на низкий процент плодообразования в ценопопуляции у C. longifolia , проведенные исследования позволили выявить реальную семенную продуктивность, которая оказалась выше, чем в других частях ареала. Наблюдения не показали зависимости уровня плодоношения от освещенности местообитаний. Доля абортивных семян и семян без зародышей оказалась ниже 3,5 %. В 2014 г. общая семенная продуктивность в ценопопуляции составила более 0,5 млн. полноценных семян. Изучение морфологии семян показало относительную географическую изменчивость их линейных размеров. Чтобы спрогнозировать перспективы развития ценопопуляции C. longifolia необходимо провести дополнительную работу. В частности, антэкологические исследования позволят выявить основные факторы, влияющие на показатели продуктивности особей в данном местообитании.

Таблица 2. Морфометрическая характеристика семян Cephalanthera longifolia

|

Показатель |

min-max |

M±m |

CV, % |

|

Длина семени (L s ), мкм |

574,29–1391,24 |

1052,83±13,10 |

12,44 |

|

Ширина семени (W s ), мкм |

154,88–243,70 |

199,90±1,99 |

9,97 |

|

L S / W S |

3,10–6,95 |

5,30 |

14,03 |

|

Длина зародыша (L e ), мкм |

162,96–238,54 |

201,13±1,62 |

8,05 |

|

Ширина зародыша (W e ), мкм |

108,33–160,76 |

126,42±1,06 |

8,41 |

|

L E / W E |

1,30–2,04 |

1,60 |

8,31 |

|

Объем семени (V s ), мкм3х 10 3 |

5153–21593 |

11191±292 |

26,10 |

|

Объем зародыша (V e ), мкм3 х 10 3 |

1041–2836 |

1705±37 |

22,11 |

|

V S / V E |

3,70–11,36 |

6,68 |

24,05 |

|

Объем воздушного пространства в семени (A s ), % |

73,00–91,19 |

84,13±0,40 |

4,74 |

Примечание к табл. 2 : min-max, M, m, CV – см. примечание к табл. 1.

Рис. Внешний вид семян Cephalanthera longifolia :

а.с. – абортивные семена, п.с. – полноценные семена.

Список литературы Особенности семенной продуктивности Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (Orchidaceae juss.) на трансформированных территориях в Калужской области

- Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 855 с.

- Вахрамеева М.Г., Варлыгина Т.И., Татаренко И.В. Орхидные России (биология, экология и охрана). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. 437 с.

- Мамаев С.А., Князев М.С., Куликов П.В., Филиппов Е.Г. Орхидные Урала: систематика, биология, охрана. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 124 с.

- Красная книга Тульской области (растения и грибы): официальное издание/Под ред. А. В. Щербакова. Тула: Гриф и К, 2010. 393 с.

- Красная книга Тверской области. Тверь: Вече Твери, АНТЭК, 2002. 256 с.

- Литвинов Д.И. Список растений, дикорастущих в Калужской губернии, с указанием полезных и вредных. Калуга, 1895. 112 с.

- Калужская флора: аннотированный список сосудистых растений Калужской области/Н.М. Решетникова, С.Р. Майоров, А.К. Скворцов, А.В. Крылов, Н.В. Воронкина, М.И. Попченко, А.А. Шмытов. М.: Т-во научных изданий КМК, 2010. 548 c.

- Воронкина Н.В., Крылов А.В. Характеристика вида и популяции пыльцеголовника длиннолистного Cephalanthera longifolia (Huds.) Fritsch//Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья: Материалы X Региональной науч. конф. 25-27 марта 2003 г. Калуга: Гриф, 2003. С. 679-686.

- Решетникова Н.М., Крылов А.В. Орхидеи отвалов известняковых карьеров Калужской области//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2007. Вып. 4, № 8 (36). С. 111-115.

- Красная книга Калужской области. Калуга: Золотая Аллея, 2006. 608 с.

- Татаренко И.В. Орхидные России: жизненные формы, биология, вопросы охраны. М., Аргус, 1996. 206 с.

- Перебора Е.А. Экология орхидных Северо-Западного Кавказа: монография; под общ. ред. И.С. Белюченко. Краснодар: КубГАУ, 2011. 441 с.

- Перебора Е.А. Орхидные Северо-Западного Кавказа . М., Наука, 2002. 254 с.

- Растения Красной книги России в коллекции ботанических садов и дендрариев. М., 2005. 142 с.

- Наумцев Ю.В., Лебедев А.Н. Редкие виды орхидных Тверской области в Ботаническом саду Тверского госуниверситета//Вестник ННГУ. №3(3). 2014. C. 97-100.

- Коновалова Т.Ю., Шевырева Н.А. Опыт выращивания видов орхидных флоры Московской области в открытом грунте//Восстановление и мониторинг природной флоры. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2010. С. 32-39.

- Шибанова Н.Л., Долгих Я.В. Морфометрическая характеристика семян и реальная семенная продуктивнось редких видов орхидных Предуралья//Вестник Пермского университета. Сер. Биология. 2010. Вып. 2. С. 4-6.

- Шибанова Н.Л., Долгих Я.В. Влияние условий освещения на завязывания плодов у 9 видов орхидных Предуралья//Вестник Пермского университета. Сер. Биология. 2011. Вып. 2. С. 4-6.

- Лагутова О.И. Об опылении некоторых видов орхидных Южного берега Крыма//Матер. 8-й межд. конф. «Изучение онтогенеза в ботанических учреждениях Европы и Азии». Киев, 1995. С. 80.

- Назаров В.В. Репродуктивная биология орхидных Крыма: Дис. … канд. биол. наук. СПб., 1995. 294 с.

- Кучер Е.Н., Назаров В.В., Вахрушева Л.П. Затраты на производство цветков и плодов у некоторых видов орхидных Крыма//Бюл. Ботанического сада им. И.С. Косенко: Краснодар, 1998. С. 94-98.

- Кучер Е.Н. Репродуктивное усилие и репродуктивные тактики видов рода Cephalanthera Rich. в Крыму//Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Сер. «Биология, химия». 2014. Т. 27 (66). № 1. С. 93-101.

- Вахрамеева М.Г., Варлыгина Т.И., Куликов П.В. Пыльцеголовник длиннолистный//Биологическая флора Московской области. Вып. 12. М.: «Аргус», 1996. С. 48-59.

- Красная книга Московской области. 2-е изд., доп. и перераб./Отв. ред.: Т.И. Варлыгина, В.А. Зубакин, Н.А. Соболев. М.: Т-во научных изданий КМК, 2008. 828 с.

- Назаров В.В. Определение реальной семенной продуктивности у Dactylorhiza romana и D. incarnata (Orchidaceae Juss.)//Ботан. журн. 1988. Т. 73. № 2. С. 231-233.

- Назаров В.В. Методика подсчета мелких семян и семяпочек (на примере сем. Orchidaceae)//Ботан. журн. 1989. Т. 74. № 8. С. 1194-1196.

- Работнов Т.А. Методы изучения семенного размножения травянистых растений в сообществах//Полевая геоботаника. М.; Л.; 1960. Т. 2. С. 20-40.

- Зайцев Г.Н. Методика биометрических расчетов//Математическая статистика в экспериментальной ботанике. М., 1973. 256 с.

- Буров А.В., Широков А.И., Коломейцева Г.Л. О создании банка семян редких видов орхидных умеренной зоны//Биологический вестник, Т. 8, № 1, 2004, С. 8-11.

- Arditti J., Michaud J.D., Haeley P.L. Morphometry of orchid seeds. I. Paphiopedium and native California and related species of Cypripedium//Amer. J. Bot. 1979. Vol. 66, № 10. P. 1128-1137.

- Healey P.L., Michaud J.D., Arditti J. Morphometry of orchids seeds. III. Native of California and related species of Goodyera, Piperia, Platanthera, and Spiranthes//Amer. J. Bot. 1980. Vol. 67. P. 508-518.

- Dressier R.L. Phylogeny and classification of the orchid family. Portland, Oregon: Dioscorides press, 1993. 314 p.

- Irmisch T. Beiträge zur biologie und morphologie der Orchideen. Leipzig: Ambrosius Abel, 1853. 82 s.

- Фегри К., ван дер Пэйл Л. Основы экологии опыления. М.: Мир, 1982. 377 с.

- Dafni A., Ivri Y. The flower biology of Cephalanthera longifolia (Orchidaceae) -pollen imitation and facultative floral mimicry//Plant Syst. Evol. 1981. Vol. 137. P. 229-240.

- Корженевский В.В., Иванов С.П., Фатерыга А.В., Квитницкая А.А. Виды рода Cephalanthera во флоре Крыма и их антэкологические особенности//Охрана и культивирование орхидей (Материалы IX Международной конференции, Санкт-Петербург, 26-30 сентября 2011 г.). Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2011. С. 204-210.

- Cocucci, A.E., Jensen W.A. Orchid embryology: the mature megagametophyte of Epidendrum scutella//Kurtziana. 1969. Vol. 5. P. 23-38.

- Лодкина М.М. Семейство Orchidaceae//Сравнительная анатомия семян. Однодольные/ред. А.Л. Тахтаджян. Л.: Наука, 1985. Т. 1. С. 142-150.

- Шамров И.И. Морфогенез семязачатка и семени у Listera ovata (Orchidaceae)//Ботан. журн. 2001. Т. 86, № 1. С. 3-13.

- Шамров И.И. Семязачаток цветковых растений: строение, функции, происхождение/Под ред. Т.Б. Батыгиной. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 350 с.