Особенности семенной продуктивности Lophanthus anisatus (Benth.) (Lamiceae) в интродукции

Автор: Кравцова Людмила Павловна, Боргоякова Екатерина Юрьевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 12, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований - изучить особенности семенной продуктивности лофанта анисового при интродукции в степной зоне Хакасии для дальнейшего использования в качестве лекарственного, декоративного и медоносного растения. Исследование проводилось в 2020 г. в интродукционном питомнике НИИ аграрных проблем Хакасии. Определяли потенциальную семенную продуктивность (ПСП), реальную семенную продуктивность (РСП), процент семенификации (ПС). Вид относится к позднелетнецветущим - цветение наступало в третьей декаде июля. Выявлены высокие показатели изменчивости длины соцветий центрального и бокового тирсов, количества цветков в цимоидах (V = от 20,1 до 25,3 %). Число цимоидов центрального и бокового тирсов варьировало на среднем уровне - 17,65 и 19,71 % соответственно. ПСП центрального тирса в среднем составляла 2132,72±34,97 семязачатков, бокового - 831,00±109,57, РСП - 1507,88±41,56 и 474,50±80,08 соответственно. ПСП особи равнялась 13837 семязачатков, РСП - 9433. ПС характеризовал степень реализации потенциальных возможностей семяобразования и достигал для центрального тирса 73,28±2,01, бокового - 57,70±6,91 %. Наиболее низкими показателями вариабельности отмечались масса 1000 шт. эремов и их длина, как центрального (V = 7,27 и 6,27 %), так и бокового тирсов (V = 6,70 и 5,55 %) соответственно. Коррелятивные связи между массой 1000 семян и их размерными характеристиками - слабые отрицательные (r = от -0,005 до -0,076). Всхожесть свежесобранных семян центрального тирса составляла 48,5, бокового - 37,2 %. При хранении семян в течение года всхожесть повысилась до 61 %. Условия степной зоны Хакасии позволяют достаточно полно реализовать репродуктивный потенциал лофанта анисового для его возделывания.

Лофант анисовый, потенциальная и реальная семенная продуктивность, процент семенификации, всхожесть, интродукция, степная зона хакасии

Короткий адрес: https://sciup.org/140290581

IDR: 140290581 | УДК: 581.141: | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-12-25-31

Текст научной статьи Особенности семенной продуктивности Lophanthus anisatus (Benth.) (Lamiceae) в интродукции

Введение. Пряно-ароматические и эфиромасличные растения по своему социальному значению составляют важную часть природных ресурсов и являются не только источником эфирных масел, но и обладают многими хозяйственно полезными свойствами. Эфирные масла широко применяются в парфюмернокосметической, пищевой и фармацевтической промышленности, а также в медицине [1], с перспективой в будущем отказаться от химических элементов в пользу природных компонентов. Особенно много эфиромасличных видов в семействе Lamiaceae, одним из которых является лофант анисовый – Lophanthus anisatus (Benth.). В диком виде произрастает в Северной Америке [2]. Флора Северной Америки и России (в частности, Сибири) относится, по А.Л. Тахтаджяну [3], к бореальному подцарству, что обусловливает общность флор этих регионов. Растение засухоустойчивое, хорошо растет на легких плодородных почвах, подходят суховатые почвы степной зоны, а также каменистые грунты [4].

Вид широко используется в восточной медицине при лечении респираторных заболеваний, функциональных расстройствах желудочнокишечного тракта и воспалительных заболеваниях мочевыделительной системы. Наружно растение используют при дерматитах грибкового происхождения, для укрепления и роста волос [5]. В научной медицине вид не используется, химический состав растения изучен недостаточно. Установленный комплекс биологически активных соединений, прежде всего эфирного масла и фенольных соединений, свидетельствует о возможности использования травы ло-фанта анисового в качестве источника сырья для создания лекарственных препаратов, обладающих антиоксидантным, противомикробным и антимикотическим действиями [6–9]. Лофант обладает высокой декоративностью, эти декоративные особенности позволяют с успехом использовать лофант в садово-парковом строительстве [10]. В литературе имеются сведения о созданных новых сортах, определены перспективы использования культуры в качестве медоносного, кормового и декоративного растения [11, 12]. Изучено влияние минеральных удобрений на продуктивность лофанта [13], встречаются краткие сведения о биоморфологии вида [14]. Вместе с тем, если данные по содержанию биологически активных соединений и компонентному составу эфирных масел представлены в литературе, то сведения по семенной продуктивности и качественным показателям семян отсутствуют.

Цель исследований. Изучить особенности семенной продуктивности семян лофанта анисового при интродукции в степной зоне Хакасии для дальнейшего использования в качестве лекарственного, декоративного и медоносного растения.

Объект и методы исследований. Объект исследований Lophanthus anisatus (Benth.) – лофант анисовый семейства Lamiaceae. Исследование проводилось в ботаническом саду

ФГБНУ «НИИАП Хакасии» в 2020 г. Почва участка - темно-каштановая. Климат степной части республики резко континентальный. Средняя температура января - -21 °С, июля - 18,7 °С. Сумма температур выше 10 °С - 1800 °C. Средняя годовая сумма осадков варьировала от 250 до 300 мм. Длительность безморозного периода составляла 105–115 дней [15]. Климатические показатели естественных мест обитания лофанта анисового (умеренный пояс Северной Америки) имели более высокие значения, чем степная зона Хакасии: сумма температур выше 10 °С изменяется от 1900 до 6000 °C, длительность безморозного периода - 160-220 дней, сумма осадков - 400-800 мм. Зимой температура составляла от -6 до -20 °С, летом - 18-24 °С [16]. Следовательно, ритм роста и развития ло-фанта анисового в степной зоне Хакасии определял более жесткие условия по сравнению с естественными местами произрастания.

Репродуктивный побег лофанта представляет собой систему соцветий тирсоидного типа [17]. Соцветие состоит из главной оси (центральный тирс) и боковых ответвлений или па-ракладиев (боковые тирсы). Тирс состоит из элементарных соцветий (цимоидов) - дихазиев в ложных мутовках. Плод у лофанта - ценобий, распадающийся на односемянные доли (эре-мы). Для определения семенной продуктивности подсчитывали ПСП - количество семязачатков (для L. anisatus число цветков, умноженное на 4), РСП - количество созревших, морфологически полноценных семян (эремов), ПС - соотношение ПСП и РСП (%) [18]. За элемент единицы счета была принята особь. Объем выборки составлял 25 растений средневозрастного генеративного состояния.

При определении семенной продуктивности учитывали число центральных и боковых тирсов на растении. Расчет ПСП проводили путем перемножения среднего числа цветков в цимоидах центрального и бокового соцветий на число ци-моидов, а затем полученной величины на число семяпочек (4) и на число соцветий на особь.

Массу эремов определяли взвешиванием 10 проб по 100 штук, размеры - измерением 30

семян с помощью бинокуляра МБС-10. Для определения всхожести проращивание семян проводили в чашках Петри на влажной фильтровальной бумаге по 100 шт. в четырехкратной повторности, при температуре 20–22 °С. Полученный цифровой материал обработан методами вариационной статистики [19]. Достоверность различий средних значений оценивали на основе t-критерия Стьюдента (P < 0,05) [20].

Результаты исследований и их обсуждение. Лофант анисовый - многолетнее поликар-пическое растение от 85 до 130 см высотой. Весеннее отрастание в условиях интродукции отмечали в третьей декаде апреля (27.04±4,8), оно зависело от температурного режима (г = 0,81) и количества осадков (г = 0,72). Средневозрастные генеративные растения имели по 5,28±0,29 центральных тирсов и 3,10±0,34 паракладиев. Цветение в условиях интродукции наступало в третьей декаде июля (20.07 ± 0,8) при сумме положительных температур от 1381,4 до 1545,4 °C и продолжалось 47–73 (в среднем 58,6±2,3) дня. По срокам цветения вид можно отнести к позднелетнецветущим. Центральный тирс формировался длиной 9,99±0,60 см, а боковые тирсы -5,34±0,48 см с числом цимоидов 16,72±0,59 и 10,50±0,73 соответственно. Число цветков в ци-моиде центрального тирса составляло от 20 до 46 шт. (в среднем 31,1±1,28), в парциальном соцветии число цветков изменялось от 14 до 23 шт. (в среднем 19,1±1,36). Следует отметить, что изменчивость числа цимоидов как центрального, так и бокового тирсов варьировала на среднем уровне [21] - 17,65 и 19,71 % соответственно. Длина соцветия и число цветков в цимоиде центрального и бокового тирсов изменялись на более высоком уровне (V = от 20,1 до 25,3 %). Различия средних величин длины соцветия, числа цимоидов и числа цветков в цимоидах центрального и бокового тирсов существенны на разных уровнях достоверности (t oo1 = 6,04; 6,62; 6,81).

Общее число цветков центрального тирса составляло 496–572, а в боковых тирсах изменялось от 180 до 235 шт., и эти параметры высоко вариабельны (табл. 1).

Таблица 1

|

Показатель |

M±m |

V, % |

|

Кол-во цветков в центральном тирсе, шт. |

533,68 ± 37,92 |

35,53 |

|

Кол-во цветков в боковом тирсе, шт. |

207,75 ±27,39 |

37,29 |

|

ПСП центрального тирса, шт. |

2132,72 ± 149,19 |

34,97 |

|

ПСП бокового тирса, шт. |

831,00 ± 109,57 |

37,29 |

|

РСП центрального тирса, шт. |

1507,88 ± 125,33 |

41,56 |

|

РСП бокового тирса, шт. |

474,50 ± 80,08 |

47,73 |

|

ПС центрального тирса, % |

73,28 ±2,01 |

13,70 |

|

ПС бокового тирса, % |

57,70 ± 6,91 |

33,91 |

Примечание . M±m – среднее арифметическое ± ошибка среднего; V, % – коэффициент вариации, %.

Эффективность плодообразования и семенная продуктивность

Lophanthus anisatus в условиях интродукции в 2020 г.

Завязывание плодов отмечали в среднем через 10 дней после начала цветения, и плодоношение продолжалось весь сентябрь до первой декады октября, что позволяло вызревать большему числу завязавшихся эремов.

Потенциальная семенная продуктивность на особь составила 13837 семязачатков, а реальная – 9433, или 68,2 %. Отмечен высокий коэффициент семенификации центрального тирса. Вполне объяснимо и то, что ПС бокового тирса значительно ниже, а коэффициент вариации выше, чем центрального, так как семена в парциальном соцветии завязываются позднее.

Эремы лофанта анисового при созревании приобретают темно-коричневый цвет. Семена выравненные, о чем свидетельствуют очень низкие значения коэффициента вариации длины эремов и средний уровень изменчивости их ширины. При оценке существенности разницы параметров и массы семян центрального и бокового тирсов установлено, что длина эремы бокового тирса существенно выше (t 05 = 2,60), а масса 1000 семян статистически значимо ниже (t 001 = 9,56) этих показателей центрального тирса. Различия по ширине эремов не существенны. Изменчивость массы 1000 эремов варьировала на очень низком уровне (табл. 2).

Таблица 2

|

Морфологические элементы |

Длина эрема, мм |

Ширина эрема, мм |

Масса 1000 эремов, мг |

|

Центральные тирсы |

3,14±0,04 6,27 |

1,62±0,04 12,50 |

271,00±0,62 7,27 |

|

Боковые тирсы |

3,27±0,03 5,55 |

1,57±0,04 13,24 |

225,00±4,77 6,70 |

Примечание . В числителе – среднее арифметическое ± ошибка среднего; в знаменателе – коэффициент вариации, %.

Морфометрическая характеристика семян Lophantus anisatus

Проведенный анализ взаимосвязи между длиной и шириной эремов показал, что коэффициент корреляции для центральных тирсов составлял 0,44, боковых – 0,82. Наблюдалась слабая отрицательная зависимость между массой 1000 семян и размерными характеристиками эремов центрального и бокового тирсов (r = от -0,005 до -0,076).

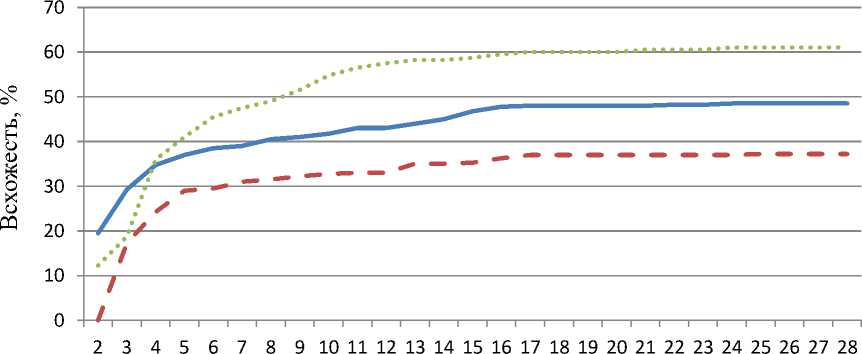

Существенное значение для семенного возобновления растений при введении их в культуру имеет не только величина семенной продук- тивности, но и всхожесть. Энергия прорастания свежесобранных семян центральных тирсов на седьмые сутки составила 39,0, боковых – 31,0 %. Лабораторная всхожесть при проращивании в течение месяца увеличилась относительно энергии прорастания на 9,5 и 6,2 % соответственно. Для сравнения определена всхожесть семян, собранных в 2019 г. Всхожесть семян 2019 г. на 12,5 % выше, чем в 2020 г. Энергия прорастания также оказалась выше на 8,5 % (рис.).

Дни проращивания

^^^^^^^a Центральные тирсы (2020 г.)

Боковые тирсы (2020 г.)

Семена 2019 г.

Всхожесть семян Lophantus anisatus

По мнению М.Г. Николаевой и др. [19], это обусловлено, видимо, наличием физиологического типа покоя, который постепенно исчезает в процессе сухого хранения семян, а также условиями конкретного года, оказывающими влияние на их качество.

В интродукционном питомнике лофант анисовый вполне зимостоек, так как наблюдения за ростом и развитием растений в питомнике лекарственных растений с 2013 по 2020 г. показали, что после перезимовки выпада или повреждений не отмечено, вид не повреждается поздневесенними и раннеосенними заморозками. Дает самосев, благодаря этому может распространяться по территории и длительное время сохраняться при должном агротехническом уходе.

Выводы. На основании проведенных исследований установлено, что лофант анисовый в условиях степной зоны Хакасии относится к позднелетнецветущим видам с высоким репродуктивным потенциалом – 68,2 %. Потенциальная семенная продуктивность средневозрастной генеративной особи составила 13837 семязачатков, реальная семенная продуктивность – 9433. Вид способен в условиях интродукции к естественному размножению семенным путем, что свидетельствует о достаточно полном развитии адаптационных возможностей.

Результаты изучения особенностей семенной продуктивности лофанта анисового могут быть использованы при выращивании его в ка- честве лекарственного, декоративного и медоносного растения.

Список литературы Особенности семенной продуктивности Lophanthus anisatus (Benth.) (Lamiceae) в интродукции

- Найда Н.М. Онтогенетическое и антэкологическое изучение многоколосника фенхельного в Ленинградской области // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2018. № 52. С. 11–17.

- Шишкин Б.К., Юзепчук С.В. Сем. Губоцветные – (Labiatae). Флора СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. 20. С. 273–275.

- Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. Л., 1978. 248 с.

- Полезные свойства лофанта анисового. URL: https://sadovnic.su/ovoshchi/lofant-anisovyj-foto.html (дата обращения: 22.06.2021).

- Matei C.F. et al. The importance an usage of the Agastache foeniculum species (Pursh) Kuntze // Hop and Medicinal Plantz. 2010. Vol. 18. No 1-2. P. 49–52.

- Joy R. Borchardt et.al. Antioxidant and antimi-crobial activity of seed from plants of the Mis-sissippi river basin // Journal of Medicinal Plants Research October. 2009. Vol. 3(10). P. 707–718.

- Abdulghaffar Ownagh et.al. Antifungal Effects of Thyme, Agastache and Satureja Essential Oils on Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus and Fusarium solani // Veterinary Re-search Forum. 2010. Vol. 1, No 2. P. 99–1053.

- Великородов А.В., Ковалев В.Б., Тырков А.Г. и др. Изучение химического состава и противогрибковой активности эфирного масла Lophantus anisatum Benth. // Химия растительного сырья. 2010. № 2. С. 143–146.

- Чумакова В.В., Попова О.И. Лофант анисовый (Agastache foeniculum L.) – перспективный источник получения лекарственных средств // Фармация и фармакология. 2013. № 1. С. 39–43.

- Абрамчук А.В., Карпухин М.Ю. Сравнительная оценка продуктивности видов и сортов лофанта (Lophanthus Adans.) в условиях интродукции // Аграрный вестник Урала. 2016. № 12 (154). С. 4–7.

- Чумакова В.В., Попова О.И. Лофант анисовый – перспективная культура многоплано-вого использования // Достижения науки и техники АПК. 2013. № 10. С. 36–38.

- Сапарклычева С.Е. Ассортимент растений для создания ароматических садов // Вестник биотехнологии. 2018. № 1. С. 66–72.

- Ляхова С.А., Божинова В.Д., Глазунова Д.Ю. и др. Формирование продуктивности лофанта анисового (Lophanthus anisatus Benth.) под влиянием минеральных удобрений // Молодежь и наука. 2016. № 1. С. 37–41.

- Хлыпенко Л.А., Логвиненко Л.А., Шевчук О.М. и др. Малораспространенные ароматические растения как источник эфирных масел широкого спектра действия // Сб. науч. тр. ГНБС. Ялта, 2015. № 141. С. 110–117.

- Растительный покров Хакасии. / отв. ред. А.В. Куминова. Новосибирск: Наука, 1976. 422 с.

- Климат Северной Америки: особенности, климатические пояса. URL: https://natworld. info/ raznoe-o-prirode/ klimat-severnoj-amerike-osobennosti-klimaticheskie-poyasa-karta-i-tablicza (дата обращения: 31.05.2021).

- Буданцев А.Л. Триба Nepeteae Benth. сем. Lamiaceae: автореф. дис…д-ра биол. наук. СПб., 1993. 33 с.

- Вайнагий И.В. О методике изучения семенной продуктивности растений // Ботанический журнал. 1974. № 59 (6). С. 826–831.

- Лакин Г.Ф. Биометрия. М., 1990. 352 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М., 1985. 351 с.

- Мамаев С.А. Формы внутривидовой изменчивости древесных растений (на примере семейства Pinaceae на Урале). М.: Наука, 1972. 284 с.