Особенности смысловой сферы осужденных, получающих высшее профессиональное образование, в контексте ресоциализации

Автор: Салахова Валентина Борисовна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Юриспруденция

Статья в выпуске: 2 (8), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования особенностей смысловой сферы осужденных, получающих высшее профессиональное образование, в контексте их исправления в современной уголовно-исполнительной системе. Определены стратегии поведения обучающихся и необучающихся осужденных в исправительном учреждении. Выявлены основные тенденции в выборе определенной стратегии поведения осужденных. Представлены особенности мировоззрения осужденных, получающих высшее профессиональное образование, и осужденных, не включенных в образовательный процесс.

Смысловая сфера, смысловые категории, мировоззрение осужденных, личность осужденного, исправление осужденных, учебно-профессиональная деятельность, уголовно-исполнительная система

Короткий адрес: https://sciup.org/14113677

IDR: 14113677

Текст научной статьи Особенности смысловой сферы осужденных, получающих высшее профессиональное образование, в контексте ресоциализации

Проблема исправления и коррекции противоправной или любой другой девиантной личности должна затрагивать исследование индивидуальной специфики внутренней жизни, реконструкции субъективной картины мира личности. В ситуации ломки социальных стереотипов и набирающих силу новых социокультурных тенденций происходит формирование «аномальных» структур индивидуального сознания, в том числе смысловых образований. Смысловые образования представляют собой выражение отношения субъекта к явлениям объективной действительности, изменениям окружающего мира, собственной деятельности и поступкам. Стремление человека к смыслу выступает одной из важнейших потребностей человека, удовлетворение которой определяется способностью взять на себя ответственность, верой в собственную способность осуществлять контроль над своей судьбой. Как отмечает Д. А. Леонтьев, «чтобы по- нять поведение человека, надо раскрыть его смысл». Смысл порождается реальными отношениями, связывающими субъекта с объективной действительностью. В этом принципе проявляется исходное определение личностного смысла (А. Н. Леонтьев) как субъективного значения данного объективного значения. Другими словами, личностный смысл принадлежит субъекту, он пристрастен, но одновременно он соотнесен с реальной действительностью [2]. Непосредственными источниками смыслообразования являются потребности и мотивы личности. Таким образом, смыслы являются неотъемлемой частью деятельности. Смысловые образования не существуют изолированно, а образуют единую систему. По мнению многих авторов, начиная с А. Н. Леонтьева, иерархизованная система смыслов представляет собой ядро личности.

В то же время проблема исправления и коррекции личности осужденных должна включать не только исследование и анализ особенностей смысловой сферы как психологической категории, но и исследование факторов и механизмов ее формирования под воздействием методов пенитенциарной системы. Анализ влияния современных методов исправительных учреждений — режим отбывания наказания, трудовая деятельность, воспитательная работа с осужденными и обучение (получение осужденными общего среднего образования, а также обязательного начального профессионального образования или профподготовка для лиц, не имеющих трудовой профессии (ст. 108 и 112 УИК РФ)) — показал, что они являются не только малоэффективными, но и запускают механизмы, вносящие дезорганизацию в психическую деятельность, регулирующую поведение человека (Ю. М. Антонян, М. И. Гернет, М. Г. Де-больский и др.). Социально-психологические методы и технологии работы с осужденными (программы психокоррекции агрессивности, тревожности, развития эмпатии и др.) также непродуктивны, так как преимущественно нацелены на коррекцию и развитие лишь отдельных черт характера преступника, тогда как системный подход, опирающийся на целостное личностное развитие, учитывающий историю личности, социальные, половозрастные и психологические особенности осужденных, остается нереализованным.

Гуманизация уголовного законодательства РФ приводит к тому, что во многих исправительных учреждениях (ИУ) в соответствии с конституционным правом на труд, включающим свободу выбора профессии, осуществляется предоставление осужденным к лишению свободы права на получение высшего профессионального образования (ВПО). Для осуществления данной цели в ИУ вводится система дистанционного образования осужденных, обеспечивающая возможность прослушивания лекций, получения заданий, работы на семинаре, сдачи зачетов или экзаменов посредством использования компьютерных технологий. Дистанционное обучение в ИУ с использованием телекоммуникационных технологий дает осужденным возможность получить высшее образование практически в любой географической точке без посещения вуза и непосредственного контакта с преподавателями. В уголовно-исполнительной системе данный способ реализации осужденны- ми к лишению свободы права на получение образования является самым приемлемым и не идет вразрез с режимными требованиями исправительных учреждений. Кроме того, в современной исправительной системе предоставление осужденным к лишению свободы права на получение высшего профессионального образования (в соответствии со ст. 9 УИК РФ) определяется как одно из основных средств их исправления. Уголовно-исполнительный кодекс РФ трактует исправление как процесс, направленный на формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. Следовательно, ВПО в ИУ выступает средством, задача которого состоит в формировании законопослушной личности посредством налаживания нормативного взаимодействия индивидуального и социального, общественного в человеке. Регуляцию индивидуального и социального компонентов личности осуществляет система личностных смыслов человека. В связи с этим задачей нашего исследования является изучение роли ВПО в ИУ как средства, направленного на исправление осужденных.

Не вызывает сомнения факт влияния ВПО на личность в целом (Г. А. Алексеев, Ш . А. Амо-нашвили, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, О. С. Гозман, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, И . А. Зимняя, А. В. Петровский, С. В. Пoзнышев, В. В. Сериков, Д. Б. Эльконин, И. С. Якиманская и др.). Однако вопрос о роли ВПО в системе личностных смыслов (ядерного образования личности) осужденных в контексте их ресоциализации остается открытым.

Мы предполагали, что учебно-профессиональная деятельность, оказывая влияние на все сферы личности, приведет к изменениям и смысловых образований осужденных. В то же время нами было выдвинуто предположение о том, что эти изменения будут способствовать ресоциализации осужденных в ИУ.

Учитывая вышесказанное, перед нашим исследованием были поставлены следующие задачи:

-

1) изучение динамики смысловых образований личности осужденных, получающих высшее профессиональное образование;

-

2) исследование роли высшего профессионального образования в ИУ в контексте ресоциализации.

Для осуществления вышеперечисленных задач нами была разработана программа эмпирического исследования, которая включала изучение и анализ особенностей смысловой сферы осужденных, получающих высшее профессиональное образование в контексте ресоциализации.

Исследование проводилось на базе управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Ульяновской области в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 2» г. Новоульяновска. Выборочную совокупность исследования смысловой сферы осужденных составили 50 осужденных-мужчин (средний возраст осужденных — 30 лет, средний срок наказания — 5 лет 3 месяца), из них 25 осужденных, получающих высшее профессиональное образование (ООс), и 25 необучающихся осужденных (НООс).

В данной статье отражена лишь часть проведенной работы, а именно исследование особенностей ценностно-смысловой сферы осужденных, получающих высшее профессиональное образование, в контексте ресоциализации.

В целях изучения смысловых систем через их отражение в индивидуальном мировоззрении мы использовали методику предельных смыслов (МПС) Д. А. Леонтьева, В. Н. Бузина. В контексте нашего исследования данная методика несет в себе достаточно высокую информативную нагрузку, поскольку индивидуальная оценка в формулируемых испытуемыми мировоззренческих представлениях расширена до масштаба всеобщей значимости, что подразумевает их как проекции глубинной смысловой структуры личности. В этой связи мы можем говорить о проективном характере мировоззренческих генерализаций, отражающих достаточно глубокие и интимные ценностносмысловые ориентации личности. Данная особенность мировоззрения позволяет нам предполагать минимальную степень искажающего влияния психических защит. Обобщённое суждение предполагает анализ его как единицы анализа мировоззрения. В то же время обобщённое суждение представляет собой критерий отличия мировоззренческих суждений.

Перспективность и адекватность косвенной диагностики глубинных личностных структур, по нашему мнению, связана еще и с тем, что мировоззренческие структуры явля- ются проекцией в плоскость сознания динамических смысловых структур, образующих содержательно-смысловой уровень структуры личности [1]. Кроме того, устойчивость индивидуальных смысловых структур во времени определяет в качестве основы индивидуальной структуры смысловых связей своеобразную канву, на которую накладываются ситуативные, вновь возникшие, либо ранее не осознаваемые смыслы.

Обработка данных по МПС проводилась посредством структурного, содержательного и проективного анализов.

Структурный анализ, направленный на выявление индивидуальных особенностей структуры смысловой цепи, осуществлялся нами посредством таких количественных индикаторов, как абсолютное число предельных категорий, абсолютное число узловых категорий, индекс связности полученной структуры, абсолютное число всех сформулированных испытуемым неповторяющихся категорий, средняя длина цепей и продуктивность, определяемая как отношение общего абсолютного числа названных испытуемым неповторяющихся категорий к числу исходных категорий.

Структурные индикаторы в совокупности отражают степень зрелости и развитости индивидуального мировоззрения [2]. Соответственно, чем более сформулировано мировоззрение, тем больше узловых категорий, а в итоге больше связность, средняя длина цепи и продуктивность.

Содержательный анализ осуществлялся с целью выявления сравнительной частоты встречаемости в протоколах тех или иных типов категорий. В соответствии с тремя специфическими типами категорий авторами методики выделены три содержательных количественных индикатора:

-

— индекс децентрации (ИД), определяемый как удельный вес в индивидуальном протоколе категорий, субъектом действия в которых выступают другие люди. ИД позволяет увидеть, в какой степени для субъекта собственное «Я» выступает абсолютным смысловым центром мира;

-

— индекс рефлексивности, определяемый как удельный вес категорий, описывающих не практические действия, а психическое отражение, те или иные акты сознания в широком смысле слова, как собственно интеллектуально-рефлексивные (знать, понимать и т. п.),

так и непосредственно-чувственные (ощущать, помнить и т. п.). Присутствие последних указывает на развитость внутреннего мира, осознание собственного ментального функционирования; в случае отсутствия категории такого рода, с точки зрения Д. А. Леонтьева и В. Н. Бузина, речь идет о нарушении регуляторных функций сознания по отношению к практической деятельности;

-

— индекс негативности (ИН) определяется как удельный вес категорий, выражающих прямое отрицание в грамматической форме («не бояться», «не быть одиноким» и т. д.). С точки зрения Д. А. Леонтьева, ИН отражает гомеостатическую ориентацию личности, выражает паттерн защитного поведения, проявления склонности к ограничению всякой активности, не вызванной ситуативной необходимостью.

Проективный анализ данных методики предельных смыслов представляет собой содержательную интерпретацию полученных смысловых цепей и структур с точки зрения отражения в них глубинных личностных особенностей смысловой сферы испытуемых. В настоящее время не существует стандартной инструкции и процедуры проективного анализа МПС.

Мы использовали методику предельных смыслов, в частности, проективный анализ, для выявления смысловых систем мировоззрения личности осужденного в исправительном учреждении в контексте его ресоциализации. На основании качественного анализа предельных смыслов и выявления доминирующей в высказываниях потребности каждого интервьюированного нами были определены стратегии поведения осужденного в системе ИУ. Ответы испытуемых на вопросы (общая направленность высказываний) анализировались нами в соответствии с типами направленности личности осужденного по В. Г. Дееву и А. И. Ушатикову [3]:

-

— осужденные с положительной направленностью, отличающиеся различной степенью социально-позитивной активности (активные и пассивные);

-

— осужденные с неопределенной (нейтральной) направленностью, неустоявшимися ценностями и несформировавшимся внутригрупповым «кодексом»;

-

— осужденные с отрицательной направленностью, которая может быть как открытой, так и скрытой.

Вместе с тем, наряду с типами направленности личности по В. Г. Дееву и А. И. Уша-тикову, в целях содержательного анализа нами также была использована типология групп осужденных, выделенная В. В. Яковлевым [4]. Автор утверждает, что особенности смысловой сферы личности во многом детерминируют процесс ресоциализации осужденных. Следовательно, изучение этих особенностей дает возможность установить принадлежность осужденного к одной из выделенных им групп: с благоприятной тенденцией к ресоциализации; с неопределенной тенденцией к ресоциализации; с неблагоприятной тенденцией к ресоциализации.

Таким образом, полученные данные по методике предельных смыслов анализировались нами с учетом типов направленности личности осужденного В. Г. Дееву и А. И. Уша-тикову и с учетом типологии В. В. Яковлева.

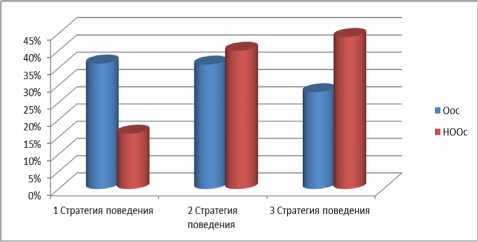

Стратегия поведения 1 — осужденные положительной направленности с благоприятной тенденцией к ресоциализации;

Стратегия поведения 2 — осужденные неопределенной (нейтральной) направленности с неопределенной тенденцией к ресоциализации;

Стратегия поведения 3 — осужденные отрицательной направленности с неблагоприятной тенденцией к ресоциализации.

Результаты содержательного, структурного и проективного анализа были занесены в общую матрицу для дальнейшей математикостатистической обработки данных. В качестве критерия для установления статистической значимости различий нами использовался U-критерий Манна—Уитни для непараметрических выборок.

Первичная обработка данных позволила выявить основные тенденции в выборе определенной стратегии поведения осужденных в группах ООс и НООс (рис. 1).

Рис. 1. Стратегии поведения осужденных в ИУ

Полученные результаты свидетельствуют о том, что больший процент осужденных с положительной направленностью и с благоприятной тенденцией к ресоциализации наблюдается в группе ООс, тогда как в группе НООс данный показатель значительно ниже.

Количество предельных категорий представлено небольшим диапазоном, однако в группе ООс оно также превышает показатель группы НООс (u = –5,550 при р ≤ 0,001). Так, в группе обучающихся сформулировано в среднем более трех предельных категорий, а в группе необучающихся осужденных — не более двух. Количество узловых категорий также имеет различный диапазон (u = –5,688 при р ≤ 0,001) (табл. 1).

Таблица 1

Распределение значений количества категорий (в %)

|

Количество категорий |

Предельные категории ООс |

Предельные категории НООс |

Узловые категории ООс |

Узловые категории НООс |

|

1 |

0 |

33 |

0 |

0 |

|

2 |

10 |

46 |

0 |

7 |

|

3 |

26 |

14 |

3 |

50 |

|

4 |

47 |

7 |

20 |

36 |

|

5 |

17 |

0 |

33 |

7 |

|

6 |

0 |

0 |

31 |

0 |

|

7 |

0 |

0 |

13 |

0 |

Из приведенных данных следует, что для группы обучающихся осужденных в большей степени характерно максимальное количество категорий, тогда как в группе НООс наблюдается минимальное их количество (u = –3,648 при р ≤ 0,001).

Следующим этапом при обработке данных явилось выделение индексов децентра-ции, рефлексивности и негативности (табл. 2).

Полученные данные свидетельствуют о том, что у обучающихся осужденных преобладает индекс негативности, что говорит о максимальной степени выраженности гомеостатической ориентации в данной группе. У необучающихся осужденных доминирует индекс рефлексивности, что указывает, в свою очередь, на чрезмерную интеллектуализацию действия, задержку на стадии планирования и обдумывания и наличие трудностей в переходе от замысла к воплощению.

Таблица 2

Средние показатели индексов осужденных по методике предельных смыслов

А. Н. Леонтьева и В. Н. Бузина (в %)

|

Индекс децентрации (степень значимости собственного «Я» как абсолютного смыслового центра мира) |

Индекс рефлексивности (категории, описывающие преобладание психического отражения над практическими действиями) |

Индекс негативности (гомеостатическая ориентация личности) |

|||

|

ООс |

НООс |

ООс |

НООс |

ООс |

НООс |

|

14 |

9,03 |

18,4 |

21,36 |

19 |

19,9 |

Таким образом, сравнительный анализ двух групп осужденных позволяет дать им следующую характеристику. В группе ООс в целом мировоззрение осужденных, ориентирующихся в своих смысложизненных устремлениях на саморазвитие, отличается наибольшей структурированностью и связностью, такие испытуемые более продуктивны в нахождении промежуточных смыслов своих действий, им свойственна активная и просо-циальная мировоззренческая позиция. Ориентация на семейные ценности сочетается с гомеостатической моделью поведения (с боязнью перемен). В группе НООс мировоззрение осужденных менее структурировано, наблюдается преобладание рефлексивных процессов над практической деятельностью. У необучающихся осужденных ограничен перечень предельных смыслов, которым подчиняется жизнедеятельность, а также узловых смыслов. Наглядно это проявляется в том, что структура мировоззрения представляет собой ряд отдельных, не связанных друг с другом смысловых цепочек, количество которых весьма ограничено.

-

1. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. М. : Политиздат, 1977. 302 с.

-

2. Леонтьев, А. Н. О системном анализе в психологии / А. Н. Леонтьев // Психологический журн. 1991. Т. 12, № 4. С. 117—120.

-

3. Деев, В. Г. Изучение индивидуальных особенностей осужденных, содержащихся в ИТУ / В. Г. Деев. Рязань, 1975.

-

4. Яковлев, В. В. Психологическая характеристика смысловой сферы личности осужденных к лишению свободы : автореф. дис.... канд. психол. наук / В. В. Яковлев. Рязань, 1999. 23 с.

Список литературы Особенности смысловой сферы осужденных, получающих высшее профессиональное образование, в контексте ресоциализации

- Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность/А. Н. Леонтьев. М.: Политиздат, 1977. 302 с.

- Леонтьев, А. Н. О системном анализе в психологии/А. Н. Леонтьев//Психологический журн. 1991. Т. 12, № 4. С. 117-120.

- Деев, В. Г. Изучение индивидуальных особенностей осужденных, содержащихся в ИТУ/В. Г. Деев. Рязань, 1975.

- Яковлев, В. В. Психологическая характеристика смысловой сферы личности осужденных к лишению свободы: автореф. дис.. канд. психол. наук/В. В. Яковлев. Рязань, 1999. 23 с.