Особенности социальной адаптации трудового населения Ленинградской области к изменениям на рынке труда

Автор: Войцеховский Виталий

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Статья в выпуске: 1, 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181545

IDR: 142181545

Текст статьи Особенности социальной адаптации трудового населения Ленинградской области к изменениям на рынке труда

Социологический подход в исследовании социальной адаптации трудового населения в условиях модернизации общества подтверждает актуальность проблематики, связанной с достаточно болезненным для современного российского социума перехода от принципа принуждения к труду к принципу свободного, добровольного труда. По мнению Р.Р.Вилькова «…социально адаптированный человек – это человек, реализующий общественно значимые цели в процессе удовлетворения собственных потребностей». 1

Так как, общественно значимые цели в стратифицированном обществе могут пониматься по-разному представителями различных социальных групп, слоев и индивидуумами возникает и определенная специфика их адаптации в зависимости от уровня социально-культурного статуса, и положения на рынке труда в контексте состояния социально-экономического пространства. Таким образом, социокультурную адаптацию трудового населения в условиях изменяющегося рынка труда необходимо рассматривать как процесс взаимодействия социально-экономической среды с различными социальными группами трудоспособного населения.

Особенности социальной адаптации в условиях изменяющегося рынка труда, как объекта социологического исследования состоит в том, что она являет собой специфический социальный механизм, осуществляющий регулирование экономических отношений и процессов. Эффективность этого механизма определяется как социально-экономическими правовыми институтами, так и социально-экономической дифференциацией людей, взаимодействием их экономических и культурных интересов.

В определенной мере социальная адаптация является отражением трудовой адаптации. С точки зрения, например, О.В.Ромашова «Трудовая адаптация – это социальный процесс освоения личностью новой трудовой ситуации, в котором, в отличие от биологического, и личность и трудовая среда оказывают активное воздействие друг на друга и являются адаптивно-адаптирующими системами.» 2

Тем самым, основным содержанием этого процесса является установление соответствия между социальным обустройством населения в имеющейся социально-экономической среде и рынком труда как определенной системы экономических отношений по поводу купли - продажи специфического товара « рабочая сила».

Соотношение спроса и предложения на рынке труда формируется под воздействием значительного количества факторов, которые можно объединить в экономические, природоресурсные и социокультурные группы. В свою очередь социокультурную группу факторов составляют для трудового населения уровень качества жизни, уровень образования, здравоохранения, демографическое состояние и миграционная мобильность населения.

В Ленинградской области приоритетная роль рынка труда в системе факторов макросреды, обусловлена тем, что функционирование других элементов данной системы: высшее образование, система вторичной занятости, система органов профориентации оказывается в прямой зависимости от его требований. В этом смысле данные факторы носят традиционный для любого рынка труда характер. К особенностям социальной адаптации в данном регионе можно отнести факторы, связанные с социальным положением и определенной деградационной тенденцией среди некоторых групп населения, что находит свое выражение в явлениях его маргинализации, и, как следствие, приводит к демографическим, миграционным и экономическим изменениям рынка труда.

В имеющихся региональных условиях функциональное назначение социальной адаптации заключается в отражении прежде всего межличностных связей и отношений в процессе жизнедеятельности людей, их взаимодействия с социальными институтами с позиций сохранения и развития социальной системы.

Таким образом, исходной посылкой становится предположение, что социальная адаптация становится первоочередным и необходимым условием эффективности деятельности в условиях преобразования рынка труда, а также выступает в качестве оптимизирующего, регулирующего фактора межличностного общения, стабилизации непосредственно социума.

Другой функциональной особенностью связанной с рынком труда является необходимость приспособления к тенденциям усиливающейся социальной деградации, влекущей последствия возможного вырождения социума.

Одним из важных показателей социальных изменений и социальных сдвигов любой стране является динамика его народонаселения. 3

Тенденции развития основных демографических показателей в России и в Ленинградской области, как и везде, влияют на рынок труда и социально-экономическое развитие. В настоящее время демографическая ситуация в большинстве регионов и в целом по России может быть оценена как неблагоприятная.

Главная причина убыли - в низкой рождаемости, давно уже не обеспечивающей даже простого возобновления поколений и высокой смертности населения.

Для Ленинградской области последнее десятилетие динамика народонаселения также остается одним из существенных факторов на рынке труда, отражающим социокультурные изменения адаптивных процессов.

Чтобы проследить темпы естественного движения населения Ленинградской области достаточно взглянуть на следующую таблицу:

Таблица №1: Естественное движение населения Ленинградской области за 1986-2002 гг.

|

Период |

Рождаемость (тыс. чел.) |

Смертность (тыс. чел.) |

Естественный прирост (тыс. чел.) |

|

1986-1990 |

21,8 |

19,4 |

2,4 |

|

1991-1995 |

13,4 |

27,6 |

-14,2 |

|

1996-2000 |

11,4 |

28,0 |

-16,7 |

|

2001-2002 |

12,8 |

33,9 |

-21,1 |

За первые 10 месяцев 2003 года рождаемость составила 11591, а смертность 29368 человек.

Обращает на себя внимание тот факт, что за последнее десятилетие произошли коренные изменения в типе естественного воспроизводства населения в регионе, который в конце 80-х годов приобрел отрицательные значения.

В Ленинградской области уровень рождаемости в 1996-2000 гг. достиг самых низких значений в ХХ веке, включая периоды двух мировых войн. Общий коэффициент рождаемости упал за период 1986-2000г.г. в 2 раза и достиг 6,8 родившихся на 1000 населения, что не замещает и половины нынешнего репродуктивного поколения. В 1999 году область имела самый низкий показатель рождаемости за последние 20 лет – 10,9 тыс. человек, это в 2,2 раза ниже, чем в 1986 год, когда было отмечено максимальное число родившихся -–24,2 тыс. человек.

Уровень рождаемости оказался наиболее чутким индикатором нарастания изменений происходящих на рынке труда. Глубину и интенсивность депопуляции в Ленинградской области отражает то, что по уровню рождаемости она занимала по данным 1998 г. последнее место среди регионов России.

Темпы естественной убыли населения в пределах Ленинградской области имеют существенные региональные различия. Наибольших масштабов депопуляция населения достигла в наиболее отдаленных, преимущественно аграрных районах на востоке области - Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском, Волховском, а также в расположенном в юго-западной части области Лужском районе. За период с 1990 по 2000год в каждом из вышеуказанных районов естественная убыль населения составила более 10% общей численности.

Снижение рождаемости в последние годы вызвано целым рядом причин. Самой существенной из них стало ухудшение жизненного уровня населения. Значительная часть семей была поставлена перед ежедневным разрешением множества бытовых, экономических и психологических проблем, что напрямую является следствием состояния рынка труда. Недостаток

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 1, 2004 необходимых средств, безработица, необходимость поиска дополнительного заработка, отсутствие возможностей улучшения жилищных условий, трудности в обеспечении детей хорошим образованием, низкий уровень медицинской помощи и другие причины, при осознанной ответственности за семью, становятся главным препятствием для роста рождаемости.

Уровень жизни в большей степени, чем возрастная структура населения оказывает влияние на рождаемость. Обычно две трети общего числа рождений приходилось на женщин в возрасте 20-29 лет. Несмотря на то, что численность женщин указанного возраста увеличилась к началу 1999 года против соответствующего периода 1995 года на 9,8 тыс. человек или почти 10%, рождаемость продолжала снижаться.

Сегодня, как правило, работодатель, принимая на работу, ставит условия не только по уровню квалификации, но и по состоянию здоровья. Высокая заболеваемость и смертность населения не позволяет в полной мере эффективно использовать рабочую силу. Поэтому другим важным показателем, характеризующим влияние демографии на рынок труда, является смертность населения.

На протяжении последних пяти лет в Ленинградской области смертность населения более чем в 2 раза превышала рождаемость. Самым неблагоприятным за это время стал 1999 год, когда умерло на 18,9 тыс. человек или в 2,7 раза больше, чем родилось. Для справки, последние двадцать лет самая высокая смертность была в 1994 году 32,4 тыс. человек.

Высокий уровень смертности связан как с трудностями социально-экономического характера, так и с возникшими проблемами в организации здравоохранения. Введение частичной оплаты медицинских услуг, дороговизна и отсутствие необходимых лекарств препятствуют получению своевременной медицинской помощи населением, что ведет к сокращению продолжительности жизни.

Довольно ощутимые потери несет ежегодно население в результате гибели от несчастных случаев, отравлений и травм. Смертность от этих причин вышла на второе место, опережая смертность от новообразований, а среди населения в трудоспособном возрасте – на первое.

От несчастных случаев, отравлений и травм в 1995 году умер каждый пятый, в 1996-1998 годах каждый шестой. Высокий уровень смертности от этих причин во многом связан с тем, что большинство населения живет в состоянии затяжного психоэмоционального и социального стресса.

Оценивая демографическую обстановку необходимо отметить и тот факт, что за последние 10 лет возрастает инвалидизация населения трудоспособного возраста, как абсолютно, так и относительно.

С 1994 по 1998 год уровень первичной инвалидности в трудоспособном возрасте вырос на 14%. При этом наблюдается ускоренный рост инвалидности женщин.

В Ленинградской области число инвалидов по состоянию на 1 января 2000 года составляло 139 тыс. человек или 8.3% от всего населения. При этом женщины преобладают и составляют 56%.

Ежегодно около 17 тысяч жителей области впервые становятся инвалидами, причем 80% составляют инвалиды 1 и II группы. Около трети из впервые признанных инвалидами – лица трудоспособного возраста.

Количество работающих инвалидов на начало 2000 года составило 11992 человека или 8% от общей численности.

Сложная ситуация на рынке труда Ленинградской области, которая наблюдалась в период 1996-1997 годов, когда численность безработных измерялась десятками тысяч человек, оставляла мало возможностей для трудоустройства и профессиональной занятости инвалидов. Сейчас ситуация изменилась, ежегодно в службу занятости за содействием в трудоустройстве в среднем обращается до 1200 человек инвалидов с различной степенью утраты трудоспособности, и если в 1996-98 годах удавалось подобрать подходящую работу примерно каждому третьему, то в 1999 году каждый второй инвалид с помощью службы занятости нашел себе работу. 4

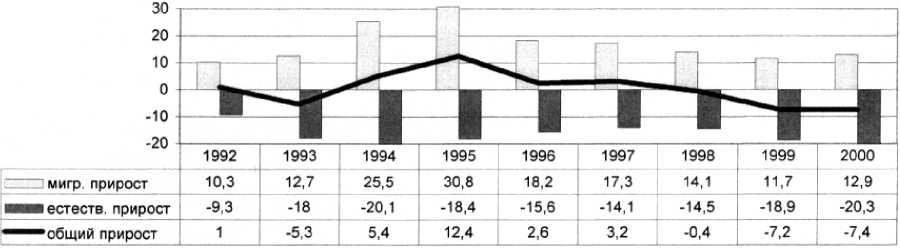

Также одним из важных критериев, влияющих на ситуацию на рынке труда, является процесс миграции населения, который выступает в качестве главного источника пополнения населения региона и становится важным фактором социальной адаптации.

В тоже время миграционный прирост уже не может компенсировать потери населения за счет естественной убыли, связанной со смертностью, дезадаптацией части населения, главным образом по причинам алкоголизации и наркозависимости.

Из данных приведенных в табл.№2 миграционный прирост в области постоянно сокращался с 20,7 тыс. человек в 1995 году до 14,1 тыс. человек в 1998 году, и уже в конце 1998 года наблюдалось сокращение численности наличного населения особенно ощутимое (на 7,4 тыс. человек) в 2000 году.

Табл.№2. График динамики естественного, миграционного и общего прироста населения в Ленинградской области, тыс. человек

Разнообразие стран, а также количество мигрантов, за счет которых пополняется рынок труда Ленинградской области, можно увидеть в таблице, приведенной ниже.

Таблица №3: Миграционные потоки со странами СНГ и Балтии.

|

2001 г. |

2002 г. |

|||||

|

число прибывших (чел.) |

число выбывших (чел.) |

миграционн ый прирост, снижение (чел.) |

число прибывших (чел.) |

число выбывших (чел.) |

миграционн ый прирост, снижение (чел.) |

|

|

Миграция со странами СНГ и Балтии |

2082 |

769 |

1313 |

2607 |

589 |

2018 |

|

в том числе со странами: |

||||||

|

Беларусь |

123 |

193 |

-70 |

189 |

136 |

53 |

|

Казахстан |

811 |

76 |

735 |

823 |

67 |

756 |

|

Молдова |

103 |

16 |

87 |

108 |

9 |

99 |

|

Украина |

409 |

330 |

79 |

564 |

221 |

343 |

|

Государства Закавказья |

112 |

32 |

80 |

128 |

32 |

96 |

|

Азербайджан |

47 |

19 |

28 |

67 |

19 |

48 |

|

Армения |

27 |

5 |

22 |

34 |

6 |

28 |

|

Грузия |

38 |

8 |

30 |

27 |

7 |

20 |

|

Государства Средней Азии |

377 |

23 |

354 |

645 |

36 |

609 |

|

Кыргызстан |

90 |

3 |

87 |

229 |

9 |

220 |

|

Таджикистан |

65 |

6 |

59 |

79 |

5 |

74 |

|

Туркмения |

63 |

3 |

60 |

76 |

76 |

|

|

Узбекистан |

159 |

11 |

148 |

261 |

22 |

239 |

|

Государства Балтии |

147 |

99 |

48 |

150 |

88 |

62 |

|

Латвия |

70 |

5 |

65 |

65 |

4 |

61 |

|

Литва |

25 |

1 |

24 |

23 |

14 |

9 |

|

Эстония |

52 |

93 |

-41 |

62 |

70 |

-8 |

Также следует отметить увеличение удельного веса миграций между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью в общем миграционном обмене двух субъектов Российской Федерации. Как и в начале 90-х гг. количество лиц выехавших на жительство из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область на 4-6 тысяч превышает количество переселившихся в обратном направлении, а в целом на миграцию между городом и областью приходится более 25% всего миграционного оборота в регионе.

Возрастной состав вынужденных переселенцев изменился. 5 лет назад удельный вес лиц пенсионного возраста составлял 26,8%, а детей до 16 лет – 24%. Сегодня доля пенсионеров среди вынужденных переселенцев в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 25,4%. В то же время, дети (до 16 лет) составляют сегодня 16,7% вынужденных переселенцев в регионе.

Еще большее изменение произошло в уровне образования вынужденных переселенцев, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Так, если в начале 1996 года высшее образование имело 30,1% вынужденных переселенцев (среди лиц 16 лет и старше), то по состоянию на 01.01.2000г. – только 25,7%. Удельный вес лиц со средним специальным образованием за этот же период увеличился с 29,3% до 30,7%, а со средним образованием – с 39,5 до 41,3%.

Наряду с изменением образовательного уровня мигрантов степень образованности населения Ленинградской области также преобразовалась.

Материалы переписи населения 2002 года показывают, что уровень профессионального образования жителей области ниже, чем средний по России.

Представленные данные говорят о том, что перестройка экономики области переход к рыночным преобразованиям проходил в условиях, когда 50% населения обладало явно низкой конкурентоспособностью на рынке труда, имея лишь неполное среднее, или начальное образование, а зачастую, и вообще, без образования.

Таблица №4: Образовательный уровень жителей Ленинградской области и России (чел. на 1000 чел. населения).

|

Виды образования |

по Ленинградской области |

по России |

|

Имеют высшее образование |

81 |

113 |

|

Незаконченное высшее |

9 |

17 |

|

Среднее специальное |

173 |

192 |

|

Неполное среднее |

235 |

274 |

|

Начальное |

198 |

210 |

|

Не имеют начального образования |

303 |

194 |

В условиях широкого распространения за последнее десятилетие платных образовательных услуг, диспропорции в уровне образования среди населения области, вероятнее всего, еще более возросли, а значит, и качество рабочей силы понизилось.

Нынешняя структура общей безработицы Ленинградской области по уровню образования, в своих пропорциях подтверждает правоту утверждения о достаточно низком профессиональнообразовательном уровне сегодняшнего предложения рабочей силы, т.е. ищущих работу граждан.

В каждой тысяче человек призванных по методологии Международной организации труда (МОТ) безработными в конце 1998 года только немногим более 1/3 (362 чел.) имели профессиональное образование.

Из них 20% - высшее, 55% - среднее профессиональное и 25% - начальное профессиональное образование.

Почти у 2/3 безработных (638 чел.) профессиональное образование отсутствовало, а значит, их конкурентоспособность на рынке труда была очень невысока.

Для сравнения по России в целом среди каждой тысячи безработных 486 человек имели профессиональное образование, и 514 человек были без профессии.

Следовательно, уровень профессиональных знаний населения является, по сути, адаптационным показателем.

В 2001 году на базе трёх ВУЗов Ленинградской области и 14 филиалов ВУЗов Санкт-Петербурга, расположенных на территории области, подготовлено 1586 молодых специалистов по 28 профессиям. Направления на работу после обучения получили всего 418 выпускников (26,3%), остальные 1168 выпускников (73,7%) получили свободное распределение. В службе занятости населения Ленинградской области во втором полугодии 2001 года в качестве безработных граждан было зарегистрировано 27 человек или 1,7% от общей численности выпускников. Похожая ситуация прослеживается как в среднем специальном, так и в начальном профессиональном образовании.

Из 24 профессий, по которым осуществлялось обучение специалистов средних специальных учебных заведений, менее всего пользовались спросом на рынке труда специальности «Экономика, бухгалтерский учет» и «Менеджмент». Также по ряду других профессий объёмы выпуска в области значительно превышали потребности рынка труда. Например, наблюдается переизбыток поваров-кондитеров, продавцов и автомехаников. Велика вероятность того, что «избыточные» выпускники будут осуществлять попытки трудоустройства на предприятиях и в организациях Санкт-Петербурга, что приведёт к сокращению трудового потенциала и Ленинградской области.

В то же время необходимо отметить явный недостаток подготовки по профессиям, пользующихся спросом на рынке труда области. Например, в профессиональных училищах по ряду профессий, пользующихся спросом на рынке труда, не ведётся профессиональная подготовка по таким специальностям как фрезеровщик, машинист крана, слесарь-инструментальщик, каменщик, бетонщик и другие.

Существует неудовлетворённый спрос на медицинских и педагогических работников.

Основным фактором наличия неудовлетворённого спроса на специальности промышленного и строительного профиля является отсутствие необходимых претендентов, в отраслях социальной сферы – низкий уровень оплаты труда на большинство предлагаемых вакансий, что не способствует заполняемости рабочих мест, вызывает отток работников в другие сферы деятельности, обеспечивает низкую закрепляемость выпускников ВУЗов и средних специальных учебных заведений.

Приведённые факты показывают необходимость тесного сотрудничества учебных заведений со службой занятости и отделами экономики муниципальных образований области, в частности ежегодного определения объёмов подготовки квалифицированных рабочих кадров в профессиональном разрезе с учётом местных рынков труда. Прослеживается необходимость в четком механизме государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов для территориального рынка труда.

Функционирование системы подготовки кадров в регионе в настоящее время осуществляется в новых социально-экономических условиях формирования регионального рынка труда. Прежняя система подготовки рабочих и специалистов в условиях плановой экономики была связана с базовыми предприятиями, практически формирующими заказ на подготовку кадров и вкладывающими средства в воспроизводство трудовых ресурсов. В настоящее время сложившиеся отношения разрушены.

На сегодняшний день система государственной статистики, собираемой службой занятости, включает в себя свыше 600 различных показателей и позволяет достаточно широко вести мониторинг рынка и формировать различные аналитические материалы, а также делать прогнозы на перспективу.

Из результатов мониторинга видно, что безработица в Ленинградской области, начиная с 1991 года, развивалась по общим, характерным для большинства регионов России тенденциям: от постепенного роста числа безработных до "пикового" значения в начале 1997 года - 49.5 тыс. человек при 730 вакансиях и уровне безработицы в 6.3%, до плавного снижения напряженности на рынке труда области в последующие годы.

Особенно существенные положительные изменения произошли в 2003 году. Это связано с позитивными экономическими процессами и большой работой, проведенной службой занятости в тесном контакте и при поддержке Правительства Ленинградской области, а также администраций всех муниципальных образований.

В середине сентября на учете состояло менее 10 тысяч безработных, а уровень безработицы имел значение в целом по области 1.1%. Среди территорий Северо-Западного федерального округа область по этому показателю находится на втором месте, пропуская вперед только Санкт-Петербург, где уровень безработицы 0.7%.

Помимо конкретных цифр одним из главных результатов можно считать то, что удалось добиться не только улучшения общей ситуации на рынке труда области, но и укрепить у жителей области мнение, что в Ленинградской области адаптационные механизмы государственных и социальных структур способны оказать эффективную помощь тем, кто ищет работу.

Основной показатель, характеризующий ситуацию на рынке труда Ленинградской области -уровень безработицы сократился с 4.6% в начале 1999 года до 1.2% по состоянию на 1 сентября 2003 года, а к середине сентября имел значение 1.1%. Число безработных, состоящих на учете в службе занятости снизилось за этот период с 35.7 до 9.4 тысяч человек или в 3.8 раза.

При этом следует отметить, что интерес жителей области к услугам, оказываемым службой занятости весьма высок. Так, в 1999 году зарегистрировано почти 53 тысячи человек ищущих работу, в 2002 году - 63 тысячи человек, за первые 8 месяцев 2003 года - 39 тысяч человек.

Тесный контакт службы занятости с работодателями области позволяет постоянно обновлять и расширять банк вакансий, используемых для трудоустройства. 5

По состоянию на 1 сентября 2003 года число вакансий составило 19 тысяч единиц - это наибольшее количество за последние 10 лет. На одно свободное место в 1997 году было 70 человек потенциальных претендентов, в 1999 году - 22 человека, в августе 2003 года на 10 свободных мест -только 7 человек ищущих работу.

Расширение банка вакансий сказалось на росте масштабов трудоустройства. В 1999 году службой занятости было трудоустроено 39.9 тысяч жителей области, в 2002 году на 1,6 тысяч человек больше – 41,5 тысяч человек, а за 8 месяцев 2003 года - почти 30 тысяч человек (каждому второму, обратившемуся в службу занятости, предоставлена работа).

По статистике за 2002 год 65 процентов из всех трудоустроенных заняли свободные рабочие места, так и не став безработными.

Резерв рабочей силы из числа безработных достаточно специфичен. Если мы хотим более эффективно использовать в дальнейшем эти ресурсы, то должны понимать эту специфику. Социальный состав претендентов на трудоустройство характеризуется тем, что среди них значительна доля безработных, которые не всегда востребованы из-за отсутствия специального образования. У трети безработных за плечами только школа, причем почти у каждого десятого только 8 классов. В 8 из 29 муниципальных образований доля таких безработных достигает 40-45% (Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский районы, город Ивангород, поселок Кузнечное).

Поэтому для таких безработных очень велико значение профессионального обучения, опять же как адаптационный инструмент.

На 2003 год Департаменту установлено задание на профессиональное обучение в количестве 3800 человек, которое обеспечено бюджетным финансированием в размере 14 миллионов рублей. Стоимость обучения одного безработного с проживанием и проездом составляет в среднем 3680 рублей. Понятно, что за такие деньги высококвалифицированного рабочего подготовить крайне трудно.

Нужны значительно большие финансовые ресурсы на это важное направление. Можно обучить в 2004 году 7600 человек, но для этого нужны средства порядка 28.5 миллионов рублей. Однако, затраты из федерального бюджета планируются не выше объемов 2003 года.

Другой важной специфической особенностью резерва кадров из числа безработных, которые , являются составной частью трудового населения, является возраст.

-

1.6 тысяч человек имеют предпенсионный возраст, это каждый восьмой из общего числа безработных. В 8 муниципальных образованиях, примерно, каждый 5-6-й безработный не далек от выхода на пенсию.

Одновременно 30 процентов сегодняшних безработных - это молодежь в возрасте до 30 лет, как правило, без опыта работы.

Также следует обратить внимание на социальную адаптацию военнослужащих, подлежащих увольнению из Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, и членов их семей. Анализируя опыт работы службы занятости с гражданами данной категории, отмечается, что бывшие военнослужащие серьёзно и тщательно выбирают учебные заведения, имеющие современную учебную базу и программу переподготовки с достаточным объёмом часов теоретических и практических занятий для успешного трудоустройства. Учитывая высокое качество обучения курсов и заинтересованность в получении гражданской профессии бывшими военнослужащими, эффективность обучения граждан, уволенных с военной службы, прошедших обучение по направлению службы занятости составляет почти 100%.

Профессиональная квалификация и индивидуальные качества лиц, прошедших военную службу – это достояние государства, причем весьма значительное. Более того, это большие материальные и финансовые средства, уже вложенные в подготовку этих людей как специалистов.

Затраты на обучение этих кадров были достаточно высокие. И если с переходом бывших военных специалистов к гражданской деятельности не найти или не искать путей адекватной

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 1, 2004 реализации знаний и опыта уволенных в запас специалистов, то вполне очевидны столь же высокие потери для государства.

Среди претендентов на свободные рабочие места достаточную долю составляют социально слабо защищенные граждане, которые требуют особого внимания в части организации их рабочих мест и режима работы. Это касается, прежде всего, родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов. Таких среди безработных 4.2 тысячи человек или каждый третий.. В половине муниципальных образований доля таких безработных еще выше, в некоторых достигает 4042%.

Почти 1 тысяча безработных, и это много, до момента обращения в службу занятости, длительное время не работали и в этот период ими были утеряны профессиональные навыки, что требует затрат на восстановление их квалификации.

Важно обратить внимание на тот факт, что женщин среди безработных 70%, а доля вакансий, где требуются только женские руки, не превышает 15%.

В настоящее время более трети безработных проживает в сельской местности, где поиск места трудоустройства ограничен небольшим числом вакансий и сложной транспортной доступностью для возможности выезда за пределы населенных пунктов в близлежащие города.

Таким образом, количество возможных претендентов из числа сельских безработных на пополнение кадров промышленных предприятий, расположенных, как правило, в городах, крайне ограничено.

Несмотря на постоянный рост вакансий, представляемых работодателями в службу занятости, спрос и предложение рабочей силы находились и продолжают находиться в состоянии дисбаланса, однако этот дисбаланс претерпел существенные изменения.

Из проведенного анализа можно выделить следующие закономерности и тенденции функционирования областного рынка труда за этот период.

-

1. Количественный дисбаланс спроса и предложения постепенно поменялся в пользу спроса на рабочую силу и, начиная с января 2001 года, наблюдается стойкая тенденция превышения числа вакансий над численностью ищущих работу граждан.

-

2. В условиях развития экономики региона, дисбаланс спроса и предложения постепенно увеличивается в сторону роста числа вакансий, безработица приобретает все более структурный характер.

-

3. Наряду с наличием безработных, существует неудовлетворенный спрос на рабочую силу по целому ряду профессий и специальностей.

-

4. Среди отраслей материального производства, наибольший неудовлетворенный спрос в промышленности, далее следуют строительство и сельское хозяйство.

-

5. В непроизводственных отраслях экономики достаточно высок суммарный спрос: в здравоохранении, социальном обеспечении, образовании, науке, культуре.

-

6. В перечисленных отраслях материальной сферы и непроизводственных отраслях происходит наиболее интенсивное движение кадров.

-

7. Рынку труда присуще расхождение спроса и предложения по полу участников; спрос преимущественно на мужскую рабочую силу, в предложении рабочей силы основную долю составляю женщины.

-

8. Среди граждан, ищущих работу, преобладает самый работоспособный возраст:

-

- мужчины от 30 до 58 лет

-

- женщины от 30 до 53 лет

-

- молодежь в возрасте 16-29 лет.

-

9. Постепенно увеличивается дефицит ищущих работу граждан, владеющих высокой квалификацией, а также граждан, владеющих профессиями, пользующимися особым спросом на современном рынке труда.

-

10. Профессионально-образовательный уровень спроса и предложения также находится в состоянии дисбаланса.

-

11. В структуре безработных постепенно возрастает доля лиц, имеющих какое-либо из профессиональных образований с 59% в начале 1999 года до 68% к сентябрю 2003 года, в том числе высшее - с 10% до 14% соответственно: среднее - с 23% до 26%, начальное - с 26% до 28%.

-

12. Предлагаемая зарплата по большому количеству вакансий не обеспечивает нормальное воспроизводство рабочей силы. Однако доля вакантных мест с заработной платой выше прожиточного минимума постепенно возрастает с 39% в 1999 году до 59% к середине 2003 года.

-

13. В целом предложение рабочей силы стало быстрее находить применение на рынке труда. До 70% ищущих работу находят ее достаточно быстро, без присвоения статуса "безработный".

-

14. Среди основных причин, затрудняющих заполнение спроса на рабочую силу, можно выделить:

Если в начале 1999 года имелись вакансии по 376 профессиям (специальностям), то к сентябрю 2003 года неудовлетворенный спрос наблюдается по 1050 профессиям (специальностям).

Только 49-50% ищущих работу имеют рабочие профессии. При этом в общем объеме спроса вакансии по рабочим профессиям составляют не менее 80%.

Среди получивших статус безработного трудоустраиваются в первые 30 дней 10-12%, в период от 1 до 4-х месяцев - до 40%.

За прошедшие 4 года доля длительно безработных граждан (1 год и более) сократилась с 20% до 9.7%.

-

- отсутствие соответствующих профессий у ищущих работу граждан - 33%;

-

- квалификация лиц, занятых поиском работы, не соответствует требованиям работодателей - 22,5%;

-

- территориальная отдаленность предлагаемого рабочего места - 2,5%;

-

- неприемлемые, с точки зрения ищущего работу, условия и режим труда - 2,3%.

-

15. Дисбаланс спроса и предложения, в разной степени проявляется и по признаку территории: если в начале рассматриваемого периода по 23 муниципальным образованиям существовал дефицит рабочих мест, суммарно превышавший 15 тысяч единиц, то к сентябрю 2003 года число территорий, где ощущался недостаток вакансий, сократилось до 12, а дефицит рабочих мест - 3340 единиц.

-

16. В общем объеме спроса доля вакансий, не заполняемых 3 месяца, колеблется от 40% до 55%, в зависимости от сезона.

Таковы основные закономерности, наблюдаемые в соотношениях спроса и предложения регистрируемого рынка Ленинградской области, и присущие в различной мере состоянию общего рынка труда региона.

Многоплановый детальный анализ рынка позволяет выработать правильные механизмы его регулирования, но не менее важно представлять потребности рынка труда, как текущие, так и перспективные.

На сегодняшний день в экономике России сложилась объективная необходимость государственного регулирования рынка труда. Она охватывает как экономическую, так и социальную составляющую проблемы. Разработаны различные программы по профессиональному обучению и трудоустройству граждан. Они уже во многом реализованы и приносят ощутимую пользу, как безработным, так и нанимателям, которые получают в свое распоряжение квалифицированные кадры. В общей сложности, такие меры способствуют уменьшению социальной напряженности и достижению экономической эффективности.

В условиях, когда в обществе возник спектр новых, порождаемых структурной реформой социума социально-экономических и социокультурных проблем, мы актуализировали научнопрактический аспект анализа рынка труда в рамках изучения различных сторон и особенностей социальной адаптации населения. При этом допускается, что рынок труда сам являет собой диалектическое отражение структурных и процессуальных социальных изменений, в основании которых лежит экономическая составляющая. Таким образом, мы исходим из междисциплинарного подхода в изучении социальной адаптации населения конкретного субъекта Российской Федерации, каким является Ленинградская область.

Примеч. В подготовке представленного материала принимали участие студентки 3-го курса гуманитарного факультета Академии гражданской авиации Вольмар Евгения и Ходоровская Татьяна.