Особенности социокультурного развития городов Урала (середина XX века)

Бесплатный доступ

На основе широкого круга архивных материалов, впервые вводимых в научный оборот, дается подробная характеристика социокультурного развития городов промышленных областей Урала в середине XX века. В статье используются не только материалы официальной статистики, отчетов, но и привлечен дополнительный материал из периодической печати, социологических исследований, культурологические и философские исследования, что дает возможность составить более взвешенную характеристику сложных процессов социокультурного развития городов.

Короткий адрес: https://sciup.org/147150394

IDR: 147150394

Текст научной статьи Особенности социокультурного развития городов Урала (середина XX века)

Для анализа социокультурного развития городов Урала выбраны промышленно развитые области — Пермская, Свердловская и Челябинская. По данным переписи 1959 года в этих областях проживало всего 10013917 человек, из них в городах и поселках городского типа — 7 114 541 человек (71 %) [1]. К 1960 году в этих областях насчитывалось 87 городов. Только 10 из них возникли в XX веке, но статус города до начала XX века имели лишь 18 населенных пунктов. В 20-х гг. XX века в СССР были приняты специальные законоположения о порядке отнесения населенных пунктов к городским поселениям. Эти законоположения сыграли большую роль в упорядочении отнесения населенных пунктов к тем или иным категориям. В какой-то степени было преодолено несоответствие между городами в юридическом смысле и населенными пунктами, фактически являвшимися городами, которые сложились в дореволюционной России. В середине 1970-х гг. в советской научной литературе, прежде всего в экономической географии, пытались выработать единую классификацию городов. Чаще всего использовалась классификация городов по численности населения со следующими градациями: крупнейшими считались города с населением свыше 500 тыс. человек, крупными — 250—500 тыс., большими —■ 100—250 тыс., средними — 50—100 тыс., малыми — до 50 тыс. человек. Данная классификация активно критиковалась и оспаривалась, особенно это относилось к выделению класса малых городов с населением до 50 тыс. жителей. В одном классе здесь объединялись слишком разные города. В советской демографической статистике, в работах многих градоведов, а также в зарубежных классификациях к малым городам относили поселения с населением до 20 тыс. человек [2, с. 142—144].

К 1960-м гг. не было выработано единой типологии городов, что бросается в глаза при анализе данных, опубликованных в статистических сборниках «Народное хозяйство Пермской области», «Народное хозяйство Свердловской области», «Народное хозяйство Челябинской области» [3, 4, 5]. Классификация городов по числу жителей присутствует в сборниках Свердловской и Челябинской областей, но различается по некоторым позициям. В сборнике Пермской области классификация отсутствует вообще.

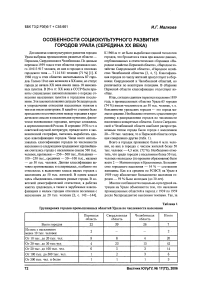

Итак, согласно данным переписи населения 1959 года, в промышленных областях Урала 65 городов (74 %) имели численность до 50 тыс. человек, т. е. большинство уральских городов — это города малые и средние. Необходимо отметить существенную разницу в распределении городов по численности населения в конкретных областях. Если в Свердловской и Челябинской области наиболее распространенным типом города были города с населением 20—50 тыс. человек, то в Пермской области ситуация совершенно другая (табл. 1).

Всего в городах проживало более 6 млн. человек, из них в городах с числом жителей более 50 тыс. человек — 4,3 млн. (72 %). Необходимо отметить, что среди городов с населением более 50 тыс. человек «молодых» (по времени образования) было всего 2 — Магнитогорск и Краснокамск. Большинство городского населения — 54 % — составляли женщины. Как и в среднем по РСФСР, на Урале в 1959 году абсолютное большинство населения городов — 59 % было молодым (до 30 лет).

Многие особенности социально-культурной ситуации на Урале объясняются тем, что население промышленных областей в период с 1939 по 1959 росло беспрецедентно высокими темпами. Так, за

Таблица 1

Группировка городов промышленных областей Урала по численности населения

|

Пермская область |

Свердловская область |

Челябинская область |

Итого |

|

|

Всего городов |

22 |

39 |

26 |

7 |

|

Из них с населением менее 10 тыс. человек |

2 |

— |

— |

2 ■ |

|

От 10 тыс. до 20 тыс. чел. |

8 |

8 |

4 |

20 |

|

От 20 тыс. до 50 тыс.чел. |

4 |

23 |

15 |

42 |

|

От 50 тыс. до 100 тыс. чел. |

6 |

5 |

3 |

14 |

|

От 100 тыс. до 500 тыс. чел. |

1 |

2 |

3 |

6 |

|

От 500 тыс. чел. и более |

1 |

1 |

1 |

3 |

эти 20 лет население СССР увеличилось на 9,5 %, РСФСР — на 8,4 %, промышленных областей Урала— на 59 %. При этом городское население промышленных областей Урала увеличилось в 2 раза (с 3 415 922 человек до 7 114 541 человек). Рекордсменом по увеличению числа жителей за 20 лет стал город Краснотурьинск, население которого увеличилось больше чем в 6 раз (с 9582 до 61 990 человек).

Основным источником роста численности населения Урала в послевоенный период (1946—1958) становится естественный прирост, за счет которого население ежегодно росло в среднем на 230—240 тыс. чел., а за счет миграции — не более, чем на 50 тыс. чел. [6, с. 39].

В послевоенные годы в Челябинской области, как и в стране в целом, наблюдался самый большой естественный прирост населения (более 21,9 человека на 1000 населения в 1950 году), складывающийся как за счет высокой рождаемости, так и за счет небольшой смертности. Численность населения к 1 января 1959 года возросла по сравнению с 1939 годом в 1,7 раза, несмотря на потери населения, связанные с войной и выделением из состава Челябинской области территорий [7, с. 31].

Одним из важнейших факторов изменения численности является рождаемость. Так, коэффициент рождаемости в Челябинской области к 1960-м годам достигает своего наивысшего значения в послевоенные годы, а затем неуклонно снижается (с 24,1 в 1960 г. до 15,4 в 1970 г).

В итогах переписи населения 1959 года особо подчеркивается значительное снижение уровня смертности и увеличение средней продолжительность жизни населения в СССР. В 1958—1959 гг. средняя продолжительность жизни населения составляла 69 лет, что более чем в 2 раза превышало среднюю продолжительность жизни в дореволюционной России (32 года) и более чем в 1,5 раза продолжительность жизни в СССР в 1926—1927 гг. (44 года) [8, с. 280].

Параллельно идет процесс, который предпочитали широко не освещать—увеличение количества детей с дефектами умственного и физического развития. Данные по Челябинской области: в 1945 году было всего 5 специальных школ, в которых обучалось 300 человек, в 1960 году школ уже стало 14 и детей с дефектами умственного и физического развития— 2600 человек [7, с. 179].

Со времен индустриализации одной из основных социальных проблем СССР был «жилищный вопрос». В послевоенные годы на Урале он приобрел особую остроту.

Жилищное строительство не поспевало за ростом населения. Порой в качестве жилой площади приспосабливали подвалы, производственные помещения, ветхие каркасно-засыпные бараки и просто землянки. Во многих послевоенных воспоминания можно прочитать: «...вырыли землянку. В ней был утрамбованный земляной пол, уступы для сидения и посуды. Сложили печку. Накрыли землянку плетеными щитами, обмазанными глиной с навозом, сверху уложили пласты дерна. Соорудили такие же плетеные сени. Участок обнесли пряслом из жердей» [9, с. 112].

Полных официальных статистических данных о наличии и качестве жилья нет. Согласно справкам, которые имеются в архивах, в среднем на одного человека в семьях работников предприятий оборонной промышленности приходилось 3,5 кв. м. «Крыши протекают, стены осели и промерзают, в комнатах зимой холодно и сыро..., нет никаких удобств». В справке секретарю Александровского горкома, в которой сообщаются результаты проверки причин «систематического дезертирства» рабочих леспромхозов Соликамского района, весьма красочно описаны условия жизни в ЛПХ: «Рабочие, особенно кадровые, размещены от 4 до 5 семей в одной комнате, которые не оштукатурены, со сквозными щелями, светящими наружу, в общежитиях уборка не производится, царит полнейшее антисанитарное состояние, постельная принадлежность не стирается и не меняется по месяцу и более» [11, с. 96]. Несмотря на столь тяжелое положение с жильем, перспектива получить его в течение хотя бы 5—7 лет была нереальной. Многие предприятия или вообще не получали жилья, или строили его в мизерных количествах 20—50 квартир в год при потребности в сотнях и тысячах квартир.

По данным Челябоблкомстата в 1950 году в среднем на одного жителя области приходилось 4,3 кв. м жилья. В городской местности чуть больше — 5,7 кв. м. К 1970 году цифры вырастут в 2 раза (см. табл. 2) [7, с. 133].

Таблица 2

Жилищный фонд Челябинской области (на конец года, тысяч квадратных метров)

|

1940 |

1950 |

1960 |

1970 |

|

|

Площадь жилого фонда, всего |

5 902 |

9 712 |

19 088 |

29 552 |

|

В том числе в городской местности |

5 440 |

9 033 |

17 689 |

27 524 |

|

В среднем на одного жителя, кв. м жилья, всего |

3,2 |

4,3 |

6,2 |

9,0 |

|

В городской местности |

4,8 |

5,7 |

8,4 |

10,7 |

Какого качества было жилье? На примере Челябинской области рассмотрим изменения в благоустройстве жилищного фонда. Отметим, что по 1970 год благоустройство жилищного фонда учитывалось только по городскому обобществленному жилью, т. е. не учитывался многочисленный частный сектор жилья, который был неблагоустроенным. В 1950 году только третья часть городской (обобществленной) жилой площади была оборудована водопроводом, меньше трети—канализацией и центральным отоплением, отсутствовало горячее водоснабжение, газ и ванны. Единственное, что имело почти все городское (обобществленное) жилье — это электрическое освещение (98,3 %). Проблемы с количеством и качеством жилья на Урале были столь сложные, что и за 20 последующих лет, которые отмечены рекордным вводом жилья, ситуация изменилась не кардинально.

К 1970 году более 40 % жилой площади была оборудована горячим водоснабжением и ваннами, появился газ (9,4 %), более 70 % городской жилой площади имело водопровод, канализацию и центральное отопление, 100 % — электрическое освещение (табл. 3) [7, с. 151].

Таблица 3

Благоустройство жилищного фонда Челябинской области

|

Удельный вес жилой площади, оборудованной, % |

1940 |

1950 |

1960 |

1970 |

|

Водопроводом |

29,0 |

32,2 |

65,6 |

75,9 |

|

Канализацией |

26,4 |

28,5 |

63,0 |

73,9 |

|

Центральным отоплением |

22,8 |

27,5 |

65,7 |

76,8 |

|

Электрическим освещением |

92,3 |

98,3 |

100,0 |

100,0 |

|

Газом |

— |

— |

9,4 |

50,4 |

|

Горячим водоснабжением |

—- |

_ |

43,3 |

54,2 |

|

Ваннами |

— |

— |

43,3 |

70,2 |

Число населенных пунктов Челябинской области, имеющих водопровод, выросло незначительно (в 1939 году—24, в 1970 г. — 31), но потребление воды на коммунально-бытовые нужды в среднем на 1 жителя за эти годы увеличилось в 9 раз (1939 г. — 20 л, 1970 г. — 181л). Советская статистика преподносила эти данные как завоевание социализма. Об экономии воды и ее рациональном использовании, в том числе в быту, тогда никто не задумывался.

Сложно решалась проблема обеспеченности городов канализацией. В середине 50-х гг. из 26 городов Челябинской области канализацию имели только 6. Даже к 1970 году данная проблема не была решена—канализация была в 23 городах [7, с. 152].

Острой оставалась проблема питания. В 1950-е годы в городах Урала много месяцев в году в продаже не было сахара, крупы, жиров, мяса, молочных продуктов. Хлеб можно было купить только черный, но даже за хлебом плохого качества выстраивались длинные очереди, за белым — занимали очереди с пяти часов утра. Свободно продавались только вино и водка. Некоторые исследователи считают, что доля алкоголя в товарообороте составляла до 70—80 % [10, с. 278].

По официальной статистике, доля алкогольных и безалкогольных напитков, например, в Пермской области в 1950 г. составляла 12 % [3, с. 104]. Среди продовольственных товаров в объеме розничного товарооборота лидировали хлеб и хлебобулочные изделия (16,9 %), сахар (6,4 %), мука, крупа и макароны (5,7 %).

Полных статистических данных по продовольствию нет, они даются выборочно не по всем категориям населения и не по всем годам. Но примерную картину составить можно. В день на каждого члена семьи из рабочих и служащих промышленности (т. е. самая обеспеченная продуктами категория населения, не считая партэлиты) Челябинской области приходилось хлеба, муки, макаронных изделий, крупы 433 г, картофеля 366 г, сахара и кондитерских изделий 66 г. В месяц съедалось 4 яйца и 400 г фруктов и ягод (табл. 4) [7, с. 130].

Таблица 4

Потребление продуктов питания семьями рабочих и служащих промышленности (в среднем на члена семьи в месяц;

килограммов, литров, штук)

|

Наименование продукта питания |

1952 |

1960 |

1970 |

|

Хлебные продукты (хлеб, мука, макаронные изделия, крупа и бобовые |

13,2 |

10,9 |

11,4 |

|

Картофель |

11,3 |

10,9 |

9,7 |

|

Овощи и бахчевые |

2,9 |

5,2 |

6,7 |

|

Фрукты и ягоды |

0,4 |

1,1 |

2,6 |

|

Сахар и кондитерские изделия |

2,3 |

3,0 |

2,8 |

|

Молоко и молокопродукты |

14,5 |

27,1 |

31,3 |

|

Мясо и мясопродукты |

2,7 |

4,5 |

6,0 |

|

Рыба и рыбопродукты |

0,8 |

0,8 |

1,4 |

|

Яйца |

4 |

И |

17 |

В воспоминаниях детей первые послевоенные годы остались как самые голодные.

«В 1946 году мы вернулись в Чебаркуль... год был дождливым. Ранней осенью грянул мороз, и весь урожай оказался подо льдом. Весной, когда земля немного оттаяла, мы ходили по огородам и выковыривали картошку. Она сочилась вонючей жидкостью. Мама выпаривала ее, и мы ели эту картошку. Голод был жуткий.

В 1947 году меня, как сильно ослабленного, направили в детский санаторий, который находился в селе Анненское Троицкого района.

А мама с Тамарой (сестра) остались дома с одной похлебкой из редьки. Ничего больше не было.

Позже мама рассказывала:

— Сидим мы, хлебаем эту похлебку. Меня слезы душат... И вдруг заходит соседка, Галя Трошкина: «Таня, не продашь ли мою буханку хлеба на рынке?». А рынок-то рядом. Я побежала и по ломтю быстро ее расторговала. Галя дала мне за это кусок хлеба. Я и его продала, а на эти деньги купила баночку муки. Испекла хлеб. Порезала на кусочки и понесла на рынок. Два раза в день успела поторговать. Тут уж я купила мешочек муки, которой хватило на несколько хлебов. Вот с этого мы поднялись: пеку хлеб да продаю его ломтями. И снова покупаю муку... Сами стали есть, хоть не досыта, но с хлебом» [9, с. 113—114].

Фактически, население городов находилось на самообеспечении, выращивая картофель, имея домашних животных.

Несмотря на формальное проживание в городе, сохранялась связь с землей, с сельским хозяйством. Для горожан 50-х характерно сочетание черт сельской и городской жизни, работа на заводах и домашнее подсобное хозяйство.

Так 37,3 тыс. жителей Красноуфимска имели 4782 головы крупного рогатого скота, 3134 свиньи, 16 447 овец и коз (всего 24 363 домашних животных). Естественно, в крупных городах количество животных было меньше, но и в Нижнем Тагиле, и в Свердловске насчитывалось до 20 тыс. домашних животных [4, с. 98—108].

Любой выезд из города использовался для решения «продовольственной программы», часто использовали служебное положение, но и сведения об этом тоже часто поступали в местные и центральные органы власти. Строки из коллективного письма работников Молотовского отдела культпросвет работы: «во время командировок одна из работников отдела предпринимала закупку сахара, ягод, варит варенье, добивается дешевых цен на яйца и закупает 200 штук или заготавливает живых цыплят» [12].

Среди непродовольственных товаров основную массу составляли ткани (9 %), швейные изделия (4,6 %), обувь (3,5 %), табачные изделия (2 %). Купить что-либо свободно было почти невозможно. Все, вплоть до количества нижнего белья, распределялось и учитывалось на уровне обкомов и сведения направлялись в ЦК В КП (б). Так, в 1948 году Молотовский обком ВКП (б), отчитываясь о подготовке школ к новому учебному году, сообщил, что «для школьников области изготовлено и продано обуви 64 тыс. пар, валенок детских 5875 пар, трикотажа бельевого 72 700 шт., трикотажа верхнего 23 тыс. шт., чулочно-носочные изделия 3 8 000 пар, пальто для мальчиков 6968 шт., костюмов 5546 шт., платьев для девочек 3541 шт., нижнего белья 65 649 шт.». [13]

Учитывая, что всего учащихся было примерно 390 тысяч человек, получается, что даже купить новые носки мог только каждый десятый ученик.

Даже газет и тех в промышленных областях Урала катастрофически не хватало: в 1948 году в СССР в среднем 1 экземпляр газеты приходился на 10 человек взрослого населения, в РСФСР—на 15 человек, в Молотовской области — на 28 человек, в Свердловской —- на 22, в Челябинской — на 24 человека [14].

Что касается образования, то промышленные области Урала значительно отставали от средних показателей по РСФСР. К концу 1950-х гг. число лиц, имеющих высшее и среднее образование на 1000 человек по РСФСР — 369, в Пермской области — 311, в Свердловской — 326, в Челябинской — 313. Особенно значительным было отставание по количеству людей, имеющих высшее образование. В РСФСР на каждую 1000 человек—31 человек имел высшее образование, в Пермской области — 17, в Свердловской — 21, в Челябинской — 18. К 1960 году в промышленных областях Урала насчитывалось 27 высших учебных заведений. Расположены они были преимущественно в областных центрах. Все 8 вузов Пермской области находились в г. Пермь. Из 12 вузов Свердловской области — И были в г. Свердловске. В Челябинской области было 7 вузов, из которых 4 находились в Челябинске.

В 1950 году из высших учебных заведений Пермской области было выпущено всего 1708 человек, из них 1007 человек (59 %) из педагогических и учительских учебных заведений, 531 человек (31%) из медицинских, 170 человек (10 %) — из сельскохозяйственных вузов. Только в 1958 году в Пермской области появятся первые вузы, готовящие кадры для промышленности и экономики.

Профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений Пермской области в 1950 году насчитывал 713 человек, из них 33 человека имели ученую степень доктора наук, 187 человек — кандидата наук, основная масса преподавателей — 70 % — не имели ученой степени [3, с. 122—123].

В послевоенные годы жизнь на Урале, как и в стране в целом, была столь сложна и тяжела, что получение высшего образования не считалось приоритетным.

На протяжении трех послевоенных лет комплектование вузов, расположенных на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке проходило с большими трудностями и план приема студентов вузами не выполнялся.

Так, в 1946 г. план приема вузами этих районов был выполнен на 97,2 %, 1947 — 96,1%, 1948 — 95,6 %. В 1948 году Челябинский механико-машиностроительный институт выполнил план приема на 87 %, педагогические и учительские институты комплектовались еще хуже. Прием в большинство вузов Урала, Сибири и Дальнего Востока проходил без конкурса и на первый курс зачисляли все вы- державшие экзамен «на посредственно». Вследствие слабых знаний, приемные экзамены в вузах не выдерживали пятая часть всех абитуриентов [15].

В результате изучения Министерством высшего образования СССР этих вопросов было выяснено, что основной причиной неудовлетворительного комплектования вузов являлось резкое сокращение выпускников из 10 классов средней школы по сравнению с довоенным уровнем.

Таблица 5

Число учащихся Урала, тыс. чел.

|

Уч. годы |

Число учащихся 7 классов |

Число учащихся 10 классов |

|

1940/ 41 |

202,0 |

24,4 |

|

1945/46 |

95,6 |

12.7 |

|

1948/49 |

87,0 |

13,3 |

Вследствие значительного отсева учащихся 10 классов (в 1947—48 гг. отсев достигал 20 %), выпускников, окончивших 10 класс с аттестатом зрелости, было меньше ежегодного плана приема в вузы.

«Плановая» экономика неизбежно приводила к столкновению интересов разных министерств и ведомств. Чтобы оправдаться за невыполнение плана приема в вузы, Министерство высшего образования СССР одной из основных причин сокращения числа учащихся 7 классов посчитало большой рост набора в школы Министерства трудовых резервов. Так, по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку прием в школу ФЗО и ремесленные училища в 1946 году составил 146 тысяч, в 1947 — 256 тысяч, 1948 — свыше 275 тысяч человек.

Учитывая изложенные обстоятельства, Министерство высшего образования СССР просило ЦК ВКП (б) рассмотреть этот вопрос и обязать Министерство просвещения РСФСР, начиная с 1950 года, обеспечить увеличение числа учащихся в 8, 9, 10 классах средней школы, а Министерство трудовых резервов произвести возможное уменьшение набора в школы трудовых резервов по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.

Министерство трудовых резервов провело собственное «расследование» проблемы и пришло к выводу, что набор в школы трудовых резервов составляет незначительную часть учащихся 5—7 классов и не может иметь решающего влияния.

Более серьезным препятствием для укомплектования старших классов средней школы является стремление выпускников семилетней школы продолжить обучение в техникумах и других средних профессиональных учебных заведениях, где они обеспечиваются стипендиями и сравнительно благоустроенными общежитиями.

Так, в 1948 году из 99,4 тысяч человек, окончивших 7-е классы в школах Урала, Сибири и Дальнего Востока, поступила в 8-е только 43 тысячи человек. Остальные 56,4 тысячи или устроились в технику мы, или (преимущественно сельская молодежь) прекратили обучение.

Из тех, кто решал продолжить учебу в средней школе, заканчивало 10 класс только 34,5 %. Остальные 65,5 % или прекращали обучение, или оставались на второй год [16].

Прием молодежи в школы ФЗО и ремесленные училища в районах Урала, Сибири и Дальнего Востока из числа местного населения в 1948 году уменьшился на 32 тысяч человек или 17,0 %. Планом подготовки трудовых резервов на 1949 год было предусмотрено дальнейшее сокращение приема, причем 43,3 % молодежи в школы ФЗО планировалось принять из других областей (табл. 6).

Таблица 6 Комплектование школ ФЗО и ремесленных училищ в районах Урала, Сибири и Дальнего Востока, тыс. чел.

|

Категория |

1945 |

1946 |

1947 |

1948 |

1949 план |

|

Принято молодежи в школы ФЗО из числа местного населения |

111,3 |

118,5 |

187,0 |

155,0 |

135,0 |

|

Призвано в школы ФЗО из других областей |

9,2 |

17,3 |

69,8 |

103,0 |

103,2 |

|

Удельный вес молодежи из других областей, % |

7,6 |

12,7 |

27,1 |

40,0 |

43,3 |

Министерство трудовых резервов обвинило Министерство просвещения РСФСР, а также областные и краевые исполкомы, в том, что они не уделяли «достаточного внимания укреплению средней школы».

С точки зрения Министерства просвещения РСФСР, массовый уход учащихся из 8 классов средних учебных заведений объяснялся введением платы за обучение в старших классах.

В техникумах учащиеся 8—10 классов обеспечивались стипендией, имели общежития, где были созданы удовлетворительные бытовые условия. А родители учащихся 8—10 классов, независимо от материального положения и успехов детей, должны были вносить плату за обучение в сумме 150 рублей в год. Министерство просвещения РСФСР посчитало, что для укрепления средней школы необходим ряд мероприятий.

-

1. Ввести в городах в течение 3—5 лет всеобщее обязательное 10-летнее образование.

-

2. Отменить плату за обучение (в настоящее время по РСФСР годовой доход от платы 70 млн рублей при общих расходах на образование 9,4 млрд, рублей).

-

3. Установить для нуждающихся и имеющих высокую успеваемость учащихся 8—10 классов стипендию (не более чем для 10 % от числа обучаю-

- щихся в этих классах) на уровне стипендии для учащихся техникумов.

Очень интересен первый пункт—всеобщее обязательное среднее образование, но только в городах. Так как сельские жители находились в «полукрепостной зависимости» — без разрешения мест ных властей не могли уехать — то эти процессы можно было регулировать. .

К 1950 году 70—74 % всех существующих школ на Урале были начальными. Средних школ было всего 5 % и располагались они, преимущественно, в городах — 68 % (табл. 7).

Таблица 7

|

Категория |

Молотовская область |

Свердловская область |

Челябинская область |

|

Число школ — всего, |

2 658 |

267 |

1 849 |

|

в том числе |

|||

|

начальных |

1 979 |

1 894 |

1 313 |

|

семилетних |

539 |

601 |

424 |

|

средних |

133 |

167 |

106 |

|

прочих |

7 |

12 |

6 |

|

Всего учащихся — тыс. человек |

394,8 |

520,5 |

376,2 |

|

в т. ч. |

|||

|

в начальных школах |

121,3 |

159,5 |

116,6 ' |

|

в семилетних школах |

164,6 |

219,5 |

161,1 |

|

в средних школах |

107,0 |

136,2 |

97,1 |

|

в прочих школах |

1,9 |

5,0 |

1,4 |

|

Всего учителей, включая совместителей |

16 268 |

19 931 |

3 600 |

Общеобразовательные школы всех ведомств на начало 1950/51 учебного года

В послевоенные годы областным комитетам промышленных областей Урала приходилось прилагать не мало усилий, чтобы освободить школьные здания, которые во время войны были заняты военными предприятиями. До 1948 года не редкими были 4-х сменные занятия учащихся. В течение августа 1948 года органам народного образования Челябинской области было возвращено 7 школьных зданий. Часто школьные здания использовались как жилье для рабочих, и выбор был очень сложным: учить детей или обеспечить работу предприятий. В течение нескольких лет с большим трудом освобождалось здание школы № 23 г. Челябинска, занятое под квартиры рабочих завода «Калибр». Иногда наоборот, жилые дома передавали под школы: так в поселке почтовый ящик № 2 Челябинской области на 1650 детей школьного возраста была одна школа на 400 мест. Для решения проблемы передали жилой дом под школу [17].

На начало 1948/1949 учебного года в Челябинской области недоставало 177 учителей, из них учителей для 1—4 классов — 81 человек. В начальной школе недостаток в учительских кадрах компенсировался работой по совместительству. В средней школе основным «дефицитом» были преподаватели иностранных языков, а также учебники «по Конституции СССР, по дарвинизму, по литературе для 5, 7 и 9 классов, по немецкому и английскому языкам по всем классам».

По Челябинской области есть данные о женщинах в составе учителей. С 1950/51 учебного года

80% учителей — женщины. Среди учителей 1—4 классов женщин 94 %, 8—10 классов — 70 %. Среди директоров и заведующих начальных школ — 68 % женщины, семилетних школ — 26 %, средних— 28 % [5, с. 152].

Таким образом, основной особенностью социокультурного развития городов Урала в середине XX века был беспрецедентно высокий рост численности населения и резкое отставание всей социокультурной сферы от промышленного развития. Отсутствие объектов культуры, перегруженность школ, острый недостаток больниц, детских дошкольных учреждений. Все это превращало жизнь людей в борьбу за то, чтобы выжить, хотя война все дальше уходила в прошлое.

Список литературы Особенности социокультурного развития городов Урала (середина XX века)

- Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. РСФСР. -М.: Госстатиздат, 1963. -456 с.

- Хореев Б.С. Проблемы городов (Урбанизация и единая система расселения в СССР)/Б.С. Хореев. -М.: Мысль, 1975.-428 с.

- Народное хозяйство Пермской области. Стат. сб. -Свердловск: Госстатиздат, 1961. -157 с.

- Народное хозяйство Свердловской области. Стат. сб. -Свердловск: Госстатиздат, 1962. -231 с.

- Народное хозяйство Челябинской области. Стат. сб. -Челябинск: Госстатиздат, 1961. -178 с.

- Население Урала. XX век. История демографического развития./А.И. Кузьмин, А.Г. Оружиева, Г.Е. Корнилов и др. -Екатеринбург: Екатеринбург, 1996.-212 с.

- Челябинской области -70: Стат. сб. -Челябинск: Челябоблкометат, 2004. -575 с.

- Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. СССР, (сводный том). -М.: Госстатиздат, 1962. -284 с.

- Жизнь Василия Дьякова, рассказанная им самим//Уральская новь. 2004. -№ 19. -С. 108-141.

- Новоселов, В.Н. Военно-промышленный комплекс Южного Урала в 1945-1965 гг. В.Н Новоселов.//Промышленность Урала в XIX-XX веках. -М.: АИРО-ХХ, 2002. -С. 273-297.

- Кимерлинг. Политическая компания «Дело врачей» в провинции, 1953 год: на материалах Молотовской и Свердловской областей. Дисс.... канд. ист. наук. -Пермь, 2000.

- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 496. Л. 87.

- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 52. Л. 99.

- РГАСПИ. Ф.17. Оп. 132. Д. 17. Л. 148-149.

- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 216. Л. 20.

- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 216. Л. 22-23, 32.

- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 52. Л. 181-185.