Особенности соматометрических показателей и вегетативной регуляции у беременных женщин Среднего Приобья

Автор: Черная Екатерина Евгеньевна, Койносов Андрей Петрович

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 т.25, 2017 года.

Бесплатный доступ

Соматометрические исследования женщин пришлого населения Среднего Приобья и их новорожденных могут отражать качество адаптации к неблагоприятным природно-климатическим условиям Севера в процессе физиологической беременности. Целью исследования явилась комплексная оценка особенностей соматометрических показателей тела и функциональных показателей вариабельности сердечного ритма у женщин, мигрировавших на территорию Среднего Приобья, а также массо-ростовых показателей новорожденных. Проведен сравнительный анализ показателей длины тела и массы тела женщин с расчетом индекса массы тела до беременности, а также массы и длина тела доношенных зрелых новорожденных. Оценена прибавка массы тела в период беременности. Выполнены записи коротких интервалограмм в третьем триместре (36-40 недель) физиологической беременности в состоянии покоя. Полученные результаты подвергались статистической обработке с использованием программы Statistica of 10. Оценка распределения переменных в выборке производилась при помощи критерия Шапиро-Уилка, различия в двух не связанных выборках -критерием Манна-Уитни, в трех и более не связанных выборках - критерием Краскелла-Уоллиса...

Беременные женщины, новорожденные, масса тела, вариабельность ритма сердца

Короткий адрес: https://sciup.org/143177215

IDR: 143177215

Текст научной статьи Особенности соматометрических показателей и вегетативной регуляции у беременных женщин Среднего Приобья

Черная Е.Е, Койносов А.П. Особенности соматометрических показателей и вегетативной регуляции у беременных женщин среднего Приобья// Морфологические ведомости.- 2017.- Том 25.- № 4.- С. 27-32. (25).04.27-32

Chyornaya EE, Koynosov AP. Specific features of somatometric indicators and vegetative regulation in pregnant women of the Middle Ob'. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological Newsletter. 2017 Dec 30;25(4):27-32. (25).04.27-32

Введение. В последние годы во всем мире наблюдается значительный рост миграционных процессов. В возрастной структуре пришлого населения преимущественно преобладает население репродуктивного возраста. Общеизвестно, что миграция на территории с неблагоприятными природно-климатическими условиями, приводит к формированию адаптационных изменений, характер которых определяется продолжительностью жизни в данных условиях. По мнению ряда исследователей [1, 2], поддержание гомеостаза в организме осуществляется путем напряжения функциональных систем с формированием состояния длительной адаптации. Длительность проживания на Севере обусловливает чередование процессов напряжения регуляторных систем с их приспособлением к новым условиям жизнедеятельности [3, 4]. На сегодняшний день немногочисленны научные исследования, связанные с адаптацией беременных к неблагоприятным природно-климатическим условиям северных широт. В результате наступления беременности формируется новая физиологическая функциональная система «мать-плацента-плод», влекущая за собой ряд морфо-функциональных изменений в организме женщины. В небольшом количестве работ отражена взаимосвязь влияния неблагоприятных природно-климатических факторов среды на размеры новорожденного [5, 6]. По нашему мнению, качество адаптации к неблагоприятным природно-климатическим условиям российского Севера в процессе физиологической беременности может быть оценено путем исследования соматометрических показателей женщин-мигрантов и их новорожденных.

Цель исследования - произвести комплексную оценку особенностей соматометрических показателей тела женщин, мигрировавших на территорию Среднего Приобья, и функциональных показателей вариабельности сердечного ритма в конце третьего триместра физиологической беременности и массо-ростовых показателей новорожденных. Полученные результаты, на наш взгляд, позволят сделать выводы о влиянии сомато-биологических особенностей женщин пришлого населения Среднего Приобья на течение родов и на развитие плода в неблагоприятных условиях северных широт.

Материалы и методы исследования . Проведено проспективное одномоментное исследование с последующим ретроспективным анализом медицинской документации у 280 беременных и их новорожденных. Средний возраст составил 27 лет (24-31). Формирование групп наблюдения осуществлялось по принципу длительности проживания на территории Среднего Приобья, с учетом исключения периодов напряжения адаптационных механизмов [3]. Группа сравнения (1 группа) представлена исконными жительницами Европейского Предуралья. Основные группы: 2 группа - рожденные в условиях Севера мигранты во 2-4 поколении; 3 группа - мигранты, проживающие в условиях Севера от 4,9 до 10 лет; 4 группа -мигранты, проживающие в условиях Севера от 11 до 16 лет. Репрезентативность выборки достигалась применением метода случайных чисел. Критерии исключения: возраст менее 18 и более 40 лет, отсутствие компенсации соматической и акушерско-гинекологической патологии, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, ВИЧ-инфекция, коренное население Среднего Приобья, отказ от участия в исследовании. Обследование соответствовало стандартам Хельсинской декларации 1975 года и ее пересмотра 2013 года. Всеми женщинами была заполнена информированная форма индивидуального согласия на участие в исследовании до его проведения.

Росто-весовые показатели женщин получали при анализе медицинской документации (индивидуальная карта беременной и родильницы). Оценка адаптации новорожденных к внеутробным условиям существования осуществлялись по шкале, предложенной Вирджинией Апгар в 1953 г., на первой и пятой минуте жизни. Измерения длины тела производились сантиметровой лентой от затылочного бугра теменной кости до пяточной кости. Взвешивание осуществлялось на электронных весах с учетом веса пеленки. Расчет индекса массы тела осуществлялся с использованием формулы: ИМТ= кг/м2.

В конце третьего триместра беременности (36-40 неделя) выполнялась запись коротких кардиоритмограмм (в течение 5 минут) в положении лежа на боку. Затем производили запись кардиоритмограммы в положении сидя в течение пяти минут (клиноортостатическая проба). Для исследования вариабельности сердечного ритма использовали аппарат ЭКГ Нейрон-Спектр-ритм (г. Иваново). Полученные данные подвергались автоматической обработке, после чего были интерпретированы, согласно международного стандарта, предложенного рабочей группой Европейского кардиологического общества и Североамериканского общества кардиостимуляции и электрофизиологии в 1996 г.

Статистическая обработка материала проведена при помощи программы Statistics 10. Для оценки распределения в выборках использованы методы описательной статистики, диаграммы рассеяния, критерий Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова. В случае неправильного распределения данные представлены в виде медианы (Ме) и квартилей размаха (Q25-Q75), использованы методы непараметрической статистики. Достоверность различий между тремя и более группами проверялась методом Краскела-Уоллиса при уровне значимости р<0,0001 (для 4 сравниваемых групп). Гипотеза о равенстве медианных значений между двумя независимыми выборками проверялась методом Манна-Уитни (гипотеза о равенстве отвергалась при уровне значимости р<0,05). Критерием Вилкоксона оценивали различия медианных значений в зависимых выборках, различия достоверны при р<0,05.

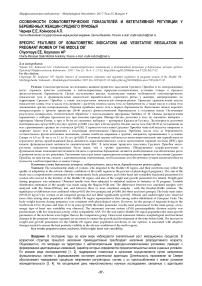

Результаты исследования и обсуждение . По результатам статистического анализа индекс массы тела беременных не имел существенных отличий ни в одной из групп наблюдения, и составил в среднем 22-23 кг/м2 (p>0,05) (табл. 1). Оценка распределения индекса массы тела согласно классификации ВОЗ выявила некоторые различия. Так, индекс массы тела, соответствующий нормальной массе тела, наблюдался преимущественно в группе жительниц Предуралья (100%). В группе рожденных в условиях Севера мигрантов во 2-4 поколении нормальная масса тела наблюдалась у 73%; в группе мигрантов, проживающих в условиях Севера от 4,9 до 10 лет - в 78%; в группе мигрантов, проживающих в условиях Севера от 11 до 16 лет - в 88%. Дефицит массы тела наблюдался во всех группах жительниц Среднего Приобья наравне с ожирением 1 степени. Так, в группе рожденных в условиях Севера мигрантов во 2-4 поколении с частотой 13% и 14%; в группе мигрантов, проживающих в условиях Севера от 4,9 до 10 лет - 11%; в группе мигрантов, проживающих в условиях Севера от 11 до 16 лет - 5% и 7%, соответственно. Динамика прибавки массы тела за беременность соответствовала физиологической во всех сравниваемых группах. При этом в группе жительниц Предуралья она оказалась ниже, чем в группе мигрантов, проживающих в условиях Севера от 4,9 до 10 лет (p<0,05). В группе рожденных в условиях Севера мигрантов во 2-4 поколении ниже, чем в группе мигрантов, проживающих в условиях Севера от 11 до 16 лет (p<0,05).

Исследование показателей вариабельности позволяют судить о состоянии регуляторных систем во всем организме, поскольку изменения синусового ритма отражают состояние вегетативной и гуморальной регуляции [7, 8, 9]. Активность механизмов симпатической регуляции отражают показатели моды, амплитуды моды и индекс напряжения [7]. Статистический анализ показателей вариабельности сердечного ритма выявил достоверные отличия в группах обследованных женщин. В основной группе жительниц Среднего Приобья наблюдалось снижение значения моды, почти в 10 раз амплитуды моды и индекса напряжения в сравнении с группой жительниц Предуралья (p<0,01). При этом наиболее низкие значения амплитуды моды получены для рожденных в условиях Севера мигрантов во 2-4 поколении (p<0,05). Наиболее низкий индекс напряжения зарегистрирован в группе мигрантов, проживающих в условиях Севера от 11 до 16 лет (табл. 2).

Таблица 1

Соматометрические показатели беременных и новорожденных, прибавка массы тела за беременность в группах сравнения*

|

Показатели |

Группы наблюдения |

Критерий Краскела- Уоллиса** (Х-квадрат; р) |

|||

|

Контрольная группа |

Основная группа (жители Среднего Приобья) |

||||

|

Жительницы Предуралья n=72 |

Рожденные на Севере мигранты во 2-4 поколении n=70 |

Мигранты, проживающие в условиях Севера от 4,9 до 10 лет n=70 |

Мигранты, проживающие в условиях Севера от 11 до 16 лет n=66 |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

||

|

Индекс массы тела до беременности, кг/м2 |

22 (21-23) |

23 (20-26) |

23 (21-27) |

23 (20-25) |

(1,23; 0,7) |

|

P i-2 >0,05 |

Р 2-з >0,05 |

Р з-4 >0,05 |

P i-4 >0,05 |

||

|

P i-3 >0,05 |

P 2-4 >0,05 |

- |

- |

||

|

Прибавка массы тела за беременность, кг |

10 (9-12) |

10,5 (8-15) |

12 (9-16) |

12 (10-16) |

(12,5; 0,005)* |

|

P 1-2 >0,05 |

Р 2-з >0,05 |

Р з-4 >0,05 |

P i-4 <0,0001** |

||

|

P i-3 <0,05* |

P 2-4 <0,05* |

- |

- |

||

|

Масса тела новорожденных, кг |

3250 (3000-3590) |

3455 (3240-3780) |

3555 (3270-3720) |

3465 (3280-3730) |

(15; 0,002)* |

|

P 1-2 <0,01* |

Р 2-з >0,05 |

Р з-4 >0,05 |

P i-4 <0,01* |

||

|

P 1-3 <0,001** |

P 2-4 >0,05 |

- |

- |

||

|

Длина тела новорожденных, см |

50 (50-51) |

52 (51-54) |

53 (51-54) |

53 (52-54) |

(58; 0,0001)* |

|

P 1-2 <0,001* |

Р 2-з >0,05 |

Р з-4 >0,05 |

P i-4 <0,01* |

||

|

P 1-3 <0,001* |

P 2-4 >0,05 |

- |

- |

||

|

Индекс массы тела новорожденных, кг/м2 |

0,80 (0,76-0,84) |

0,80 (0,75-0,83) |

0,79 (0,75-0,81) |

0,79 (0,73-0,83) |

(3,44; 0,09) |

|

P 1-2 >0,05 |

Р 2-з >0,05 |

Р з-4 >0,05 |

- |

||

|

P i-3 >0,05 |

P 2-4 >0,05 |

- |

- |

||

^Показатели представлены в виде медианы (Ме) и квартилей (Q 25 -Q 75 ).

“Проверка гипотезы о равенстве медианных значений в нескольких независимых выборках осуществлялась тестом Краскела-Уоллиса (гипотеза о равенстве при сравнении всех групп отклоняется при p<0,001**). Проверка гипотезы о равенстве между двумя независимыми выборками осуществлялась критерием Манна-Уитни (различия достоверны при р<0,05*

К показателям, отражающим активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (ПО ВНС), относят вариационный размах (ВР), вегетативный показатель ритма (ВПР), индекс вегетативного равновесия (ИВР). Активность ПО ВНС повышается пропорционально увеличению ВР и уменьшению ВПР и ИВР [7]. Показатели ВР и ВПР, в 4,5-5 раз выше в группе жительниц Среднего Приобья по сравнению с жительницами Предуралья (p<0,01). Индекс вегетативного равновесия у жительниц Среднего Приобья в 11 раз достоверно ниже, чем у жительниц Предуралья (p<0,01). Частота сердечных сокращений в группе жительниц Среднего Приобья была на 14 уд/мин ниже, чем в группе жительниц Предуралья (p<0,01) (табл. 2).

В основной группе жительниц Среднего Приобья наблюдалось снижение суммарного показателя вариабельности (СПВ) и повышение вагосимпатического индекса в сравнении с группой жительниц Предуралья. Показатель вагосимпатического индекса в группах мигрантов, проживающих в условиях Севера от 4,9 до 10 лет и от 11 до 16 лет, был в 4 раза достоверно выше, чем в группе рожденных в условиях Севера мигрантов во 2-4 поколении (p<0,05). В группе жительниц Предуралья наблюдалось повышенное значение суммарного показателя вариабельности при сбалансированном значении вагосимпатического индекса. Спектральный анализ показателей вариабельности сердечного ритма в основной группе жительниц Среднего Приобья отражает преобладание высокочастотных колебаний (HF), при этом вклад медленных (LF) и очень медленных волн (VLF) в общую мощность спектра не превышал 25%. В группе жительниц Предуралья регистрировался сниженный уровень HF компонента спектра, преобладал вклад очень медленных (VLF) и медленных волн (LF) (p<0,05).

Соматометрические показатели новорожденных во многом характеризуют их готовность к внеутробным условиям существования. Масса новорожденных во всех исследуемых группах соответствовала физиологической для срока доношенной беременности (табл. 1). При этом в основной группе жительниц Среднего Приобья вес новорожденных был на 205-305 граммов выше, чем у новорожденных из группы жительниц Предуралья (p<0,01). Длина тела новорожденных также была на 2-3 см больше в основной группе жительниц Среднего Приобья в сравнении с группой жительниц Предуралья (p<0,01). При этом в основной группе жительниц Среднего Приобья достоверных отличий в группах в зависимости от длительности проживания в условиях Севера выявлено не было (p>0,05) (табл.1). Медианные значения индекса массы тела новорожденных во всех группах сравнения не отличались и составили в среднем 0,79-0,80 кг/м2 (p>0,05). Отсутствие отличий указывает на гармоничное отношение длины тела и массы новорожденных во всех сравниваемых группах.

Таблица 2

Временные и спектральные показатели вариабельности сердечного ритма в фоновом режиме записи у беременных на 36-40 неделе (3 триместр)*

|

Показатели |

Группы наблюдения |

|||

|

Контрольная группа |

Основная группа (жители Среднего Приобья) |

|||

|

Жительницы Предуралья n=72 |

Рожденные на Севере мигранты во 2-4 поколении n=70 |

Мигранты, проживающие в условиях Севера от 4,9 до 10 лет n=70 |

Мигранты, проживающие в условиях Севера от 11 до 16 лет n=66 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

Вариационный размах, усл.ед, |

0,12 (0,09-0,15) |

0,54 (0,26-0,56) |

0,54 (0,54-0,54) |

0,54 (0.34-0,54) |

|

P 1-2 <0,01** |

Р 2-з >0,05 |

Р з-4 >0,05 |

P i-4 <0,01** |

|

|

P i-3 <0,01** |

P 2-4 >0,05 |

- |

- |

|

|

Вегетативный показатель ритма, усл.ед, |

11 (9-13) |

2,04 (2,04-5,3) |

2,04 (2,04-2,04) |

2,0 (2,0-2,0) |

|

P 1-2 <0,01** |

Р 2-з >0,05 |

Р з-4 >0,05 |

P i-4 <0,01** |

|

|

P 1-3 <0,01** |

P 2-4 >0,05 |

- |

- |

|

|

Индекс вегетативного равновесия, усл.ед. |

300 (226-536) |

27 (25,7-27,7) |

27,7 (27,4-27,7) |

28 (27-28) |

|

P 1-2 <0,01** |

P 2-3 >0,01 |

Р з-4 >0,01 |

P i-4 <0,01** |

|

|

P 1-3 <0,01** |

P 2-4 >0,05 |

- |

- |

|

|

Индекс напряжения, усл.ед. |

194,5 (154-335) |

15,3 (15,1-15,4) |

15,3 (15,1-15,3) |

15 (15-15) |

|

P 1-2 <0,01** |

Р 2-з >0,05 |

Р з-4 <0,01* |

P i-4 <0,01** |

|

|

P i-3 <0,01** |

P 2-4 <0,01** |

- |

- |

|

|

Мода, мс. |

0,8 (0,7-0,8) |

0,9 (0,8-0,9) |

0,9 (0,9) |

0,9 (0,8-0,9) |

|

P i-2 <0,01** |

Р 2-з >0,01 |

Р з-4 >0,05 |

P i-4 <0,01** |

|

|

P i-3 <0,01** |

P 2-4 >0,01 |

- |

- |

|

|

Амплитуда моды,% |

42 (32-50) |

14,8 (5,5-14,9) |

14,9 (12,9-14,9) |

14,9 (10-14,9) |

|

P i-2 <0,01** |

Р 2-з <0,05** |

Р з-4 >0,05 |

P i-4 <0,01** |

|

|

P i-3 <0,01** |

P 2-4 <0,05** |

- |

- |

|

|

ЧСС, уд/мин, |

80 (74-88) |

66 (66-78) |

66 (66-66) |

66 (66-70) |

|

P i-2 <0,01** |

Р 2-з =0,05 |

Р з-4 >0,05 |

P i-4 <0,01** |

|

|

P i-3 <0,01** |

P 2-4 <0,05** |

- |

- |

|

|

СПВ, усл.ед. |

3,63 (3,45-3,88) |

0,11 (-0,81-0,16) |

0,18 (0,11-0,23) |

0,18 (-0,56-0,23) |

|

P i-2 <0,05** |

Р 2-з >0,05 |

Р з-4 >0,05 |

P i-4 <0,05** |

|

|

P i-3 <0,05** |

P 2-4 >0,05 |

- |

- |

|

|

ВСИ, усл.ед. |

0,51 (0,35-0,61) |

2,59 (0,24-13) |

13 (8,76-15,95) |

11,6 (0,76-16,8) |

|

P i-2 <0,05** |

Р 2-з <0,05** |

Р з-4 >0,05 |

P i-4 <0,05** |

|

|

P i-3 <0,05** |

P 2-4 <0,05** |

- |

- |

|

|

Lg VLF, усл.ед. |

1,74 (1,45-1,94) |

-3,12 (-4 --1,4) |

-4 (-4 --1,7) |

-3,5 (-4 - -1,4) |

|

P i-2 <0,05** |

Р 2-з >0,05 |

Р з-4 >0,05 |

P i-4 <0,05** |

|

|

P i-3 <0,05** |

P 2-4 >0,05 |

- |

- |

|

|

Lg LF, усл.ед. |

1,11 (1,04-1,17) |

-1,77 (-2,39-1,76) |

-1,77 (-1,76-1,74) |

-1,77 (-2-1,74) |

|

P i-2 <0,05** |

Р 2-з <0,05** |

Р з-4 >0,05 |

P i-4 <0,05** |

|

|

P i-3 <0,05** |

P 2-4 <0,05** |

- |

- |

|

|

Lg HF, усл.ед. |

0,90 (0,70-1,0) |

0,11 (-1,69-0,13) |

0,12 (-1,3-0,22) |

0,18 (-1,4-0,23) |

|

P i-2 <0,05** |

Р 2-з <0,05** |

Р з-4 >0,05 |

P i-4 <0,05** |

|

|

P i-3 <0,05** |

P 2-4 <0,05** |

- |

- |

|

*Данные представлены в виде медианы (Ме) и квартилей (Q 25 -Q 75 )

“Проверка гипотезы о равенстве между двумя независимыми выборками - критерием Манна-Уитни (различия достоверны при р<0,05*

Полученные нами результаты отражают особенности адаптационных изменений в единой функциональной системе «мать-плацента-плод». По данным литературы [3] у женщин, проживающих в неблагоприятных природно- климатических условиях, происходят изменения в распределении компонентов массы тела, что отражается на изменении росто-весовых характеристик. Это обусловлено изменением пищевого поведения в условиях «полярного напряжения» с формированием повышенного поступления энергетических ресурсов с пищей.

По результатам нашего исследования доля женщин с ожирением и дефицитом массы тела занимает не более трети от всего объема выборки, тем не менее, в сравнении с группой жительниц Европейского Предуралья данная тенденция может указывать на проявления процессов напряжения адаптации в группе жительниц Севера. В ряде работ отечественных и зарубежных авторов [10-16] описана взаимосвязь прибавки массы тела во время беременности и увеличения массы ребенка при рождении. Прибавка массы тела обусловлена необходимостью обеспечения гомеостаза в организме матери для поддержания адекватного кровоснабжения и развития плода.

В полученных нами данных значения прибавки массы тела были в пределах физиологических значений для всех групп наблюдения. Однако в группах мигрантов, проживающих в условиях Севера от 4,9 до 10 лет и от 11 до 16 лет, выявлены более высокие значения прибавки массы тела. Исследование соматометрических данных новорожденных в сравниваемых группах необходимо для понимания адаптивных механизмов в функциональной системе «мать-плацента-плод», так как рождение здорового ребенка является конечным приспособительным результатом деятельности данной системы. Повышение росто-весовых показателей новорожденных может быть связано с увеличением возраста родителей, высоким индексом массы тела матери, чрезмерной прибавкой массы тела во время беременности [10-16].

Рядом авторов [5, 6] указывается на влияние неблагоприятных климато-географических факторов на размеры и массу ребенка при рождении. На более крупные размеры новорожденных у пришлого населения Среднего Приобья в сравнении с коренными жителями указывает Ильющенко Н.А. [17]. Эти данные согласуются с полученными нами результатами. Более высокие значения длины тела и массы новорожденных в основной группе жительниц Среднего Приобья можно трактовать как следствие развития компенсаторно-приспособительных изменений, происходящих в организме матери под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды. При этом отсутствие различий индекса массы тела новорожденных указывает на их оптимальность развития.

Анализ показателей ВРС отражает низкий уровень активности (симпатического отдела далее - СО) ВНС и высокий уровень активности ПО ВНС в основной группе жительниц Среднего Приобья. При этом наиболее низкий уровень активности симпатического отдела ВНС наблюдался в группе рожденных в условиях Севера мигрантов во 2-4 поколении и мигрантов, проживающих в условиях Севера от 11 до 16 лет. Наиболее выраженная функциональная активность ПО ВНС наблюдалась в группе мигрантов, проживающих в условиях Севера от 4,9 до 10 лет и от 11 до 16 лет. Снижение частоты сердечных сокращений в основной группе подтверждает преобладание активности ПО ВНС в конце третьего триместра физиологической беременности.

Преобладающим в группе жительниц Среднего Приобья был низкоэнергетический тип вариабельности сердечного ритма. В группе жительниц Предуралья преобладающим был высокоэнергетический сбалансированный тип вариабельности сердечного ритма. Распределение спектра ВРС указывает на преобладание активности СО ВНС. Многочисленные исследования ВРС [18, 19] указывают на высокий уровень активности СО ВНС в конце третьего триместра беременности. За 10-5 дней до родов происходит некоторое снижение активности СО ВНС и повышение активности ПО ВНС, что необходимо для начала родовой деятельности [20, 21]. Третий триместр беременности характеризуется преобладанием симпато-адреналовой активности, происходит снижение ВСИ, наблюдается сбалансированный тип ВРС [22, 23]. Результаты комплексного анализа вариабельности сердечного ритма у жительниц Среднего Приобья в конце третьего триместра беременности отличается от описанных изменений ВРС при физиологическом течении беременности. Недостаточная активность СО ВНС и высокая парасимпатическая активность, по нашему мнению, является результатом воздействия неблагоприятных природно-климатических факторов. При этом наиболее выраженные изменения вегетативного баланса наблюдаются с увеличением продолжительности жизни в условиях Севера. В целом полученные результаты подтверждают аналогичные данные исследователей по другим регионам [24-25].

Заключение. Полученные результаты проведенного нами исследования позволяют сделать выводы о следующих особенностях адаптационных изменений в группе жительниц Среднего Приобья . В популяции женщин пришлого населения Среднего Приобья чаще наблюдаются отклонения показателей индекса массы тела. Значительная прибавка массы тела наблюдалась у жительниц Среднего Приобья с большим стажем жизни в условиях Севера. Длина тела и масса тела новорожденных в группе жительниц Среднего Приобья достоверно больше в сравнении с группой жительниц других природно-климатических зон. У жительниц Среднего Приобья в конце третьего триместра физиологической беременности (36-40 недель) наблюдается изменение баланса вегетативной регуляции в сравнении с жительницами других природноклиматических зон. Преобладающей является активность парасимпатического отдела ВНС при низком уровне активности симпатического отдела ВНС и низкоэнергетическим типом вариабельности сердечного ритма.

Комплексная оценка соматометрических показателей и вариабельности сердечного ритма в третьем триместре физиологической беременности у жительниц Среднего Приобья позволяет расценивать полученные результаты с точки зрения приспособительных реакций на воздействия неблагоприятных природных и социальных условий. Возникновение изменений в росто-весовых показателях женщин до беременности связано с адаптационными изменениями в ответ на влияние внешних неблагоприятных факторов среды проживания. Однако небольшое количество отклонений ИМТ в популяции пришлых жителей свидетельствует об удовлетворительном уровне адаптивных реакций. В процессе беременности деятельность физиологических систем направлена на достижение полезного приспособительного результата. Вероятно, изменение баланса вегетативной регуляции связано с необходимостью пролонгирования беременности, что по нашему мнению направлено на формирование лучших адаптационных возможностей организма новорожденных. Высокие соматометрические показатели новорожденных у жительниц Среднего Приобья можно рассматривать в качестве необходимого полезного приспособительного результата, необходимого для обеспечения их жизнеспособности в неблагоприятных природно-климатических условиях Севера.

Список литературы Особенности соматометрических показателей и вегетативной регуляции у беременных женщин Среднего Приобья

- Meerson F.Z. Adaptacionnaya medicina: zashchitnye perekrestnye ehffekty adaptacii.-Moskva: Medicina, 1993.-197s.

- Suhanov S.G, Gubkina Z.D, Smirnov A.V. Sposoby ocenki reproduktivnoj funkcii u zhenshchin na Evropejskom Severe. Seriya preprintov soobshchenij «Nauchnye rekomendacii -narodnomu hozyajstvu». Komi nauchnyj centr UrO AN SSSR.1990;84:24s.

- Skosyreva G.A. Vliyanie prirodnyh faktorov Aziatskogo Severa na reproduktivnoe zdorov'e zhenshchin: Avtoref.dis..doktora med.nauk.-Novosibirsk, 2002.-38s.

- Homutov V.YU. Techenie beremennosti i iskhod kesareva secheniya u zhenshchin Evropejskogo Severa: Avtoref.dis.kand.med.nauk.-Ufa, 1994.-21s.

- Dement'eva G.M. Ocenka fizicheskogo razvitiya novorozhdennyh. Moskva: Moskovskoe NII pediatrii i detskoj hirurgii; 2000. 25 s.

- Efimova A.A. Ekologiya i zdorov'e detej. Pediatriya; 1995;4:49-50.

- Baevskij R.M. Analiz variabel'nosti serdechnogo ritma: istoriya i filosofiya, teoriya i praktika. Klinicheskaya informatika i telemedicina. 2004;1:54-64.

- Bokeriya L.A, Bokeriya O.L, Volkovskaya I. V. Variabel'nost' serdechnogo ritma: metody izmereniya, interpretaciya, klinicheskoe ispol'zovanie. Analy aritmologii. 2009;4(21):32 s.

- Mihajlov V.N. Variabel'nost' ritma serdca. Opyt prakticheskogo primeneniya metoda.-Ivanovo,2002.-182 s.

- Abrams BF, Laros Jr RK. Prepregnancy weight, weight gain and birth weight. Am J Obstet Gynecol 1986;154(3):503-9. PMID: 3953698.

- Bianco AT, Smilen SW, Davis Y, Lopez S, Lapinski R, Lockwood CJ. Pregnancy outcome and weight gain recommendations for the morbidly obese woman. Obstet Gynecol. 1998; 91(1):97-102. Article ID: 9464729.

- Frentzen BH, Dimperio DL, Cruz AC. Maternal weight gain: effect on infant birth weight among overweight and average-weight low-income women. Am J Obstet Gynecol. 1988;159(5):1114-7. Article ID: 3189444.

- Jennifer M. Walsh, Fionnuala M, Mc Auliffe. Prediction and prevention of the macrosomic fetus. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2012;162:125-130.

- DOI: 10.1016/j.ejogrb.2012.03.005

- Johnson JW, Longmate JA, Frentzen B. Excessive maternal weight and pregnancy outcome. Am J Obstet Gynecol.1992;167(2):353-70. Article ID: 1497038.

- Seidman DS, Ever-Hadani P, Gale R. The effect of maternal weight gain in pregnancy on birth weight. Obstet Gynecol. 1989;74(2):240-6. Article ID: 2748060.

- Walsh JM, Murphy DJ. Weight and pregnancy. BMJ.2007; 335(7612):169 p.

- DOI: 10.1136/bmj.39267.518808.80

- Il'yushchenko N.A. Osobennosti fizicheskogo razvitiya novorozhdennyh i detej rannego vozrasta, prozhivayushchih v usloviyah Srednego Priob'ya: dissertaciya na soisk.uchen. step.kand.med nauk.-Tyumen, 2001.-111 s.

- Sidorova I.S. Fiziologiya i patologiya rodovoj deyatel'nosti. Uchebnoe posobie. Moskva: OOO «Medicinskoe informacionnoe agentstvo»; 2006.240 s.

- Abe S, Toyoola M, Yamaguchi I, Yoshizawa M. Autonomic nervous function during normal pregnancy and postpartum/In: Abstr. 12th World Congress of the International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy, July 9-13, 2000. Paris, 2000;19(1):121 p.

- Gudkov G.V, Pomorcev A.V, Fedorovich O.K. Kompleksnoe issledovanie sostoyaniya vegetativnoj nervnoj sistemy u beremennyh s gestozom. Akusherstvo i ginekologiya. 2001;3:45-50.

- Hodyrev G.N, Dmitrieva S.L, Novoselova A. V, Hlybova S. V, Cirkin V.I. Variabel'nost' serdechnogo ritma u zhenshchin nakanune srochnyh rodov. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im.N.I.Lobachevskogo.2012; 2(1):125-129.

- Kleshchenogov S.A. Osobennosti nejrovegetativnoj regulyacii pri normal'noj i oslozhnennoj beremennosti (na osnove spektral'nogo komp'yuternogo analiza kardioritma materi): Avtoref.dis.kand.med.nauk.-Novosibirsk, 2002.-30s.

- Flejshman A.N. Patologiya beremennosti i rodov. MKG detskogo vozrasta. V kn.: Medlennye kolebatel'nye processy v organizme cheloveka: teoriya, prakticheskoe primenenie v klinicheskoj medicine i profilaktike. Sbornik nauchnyh trudov II Simpoziuma. Novokuzneck; 2001:18-51.

- Юлдашова О.М., Алексина Л.А. Высота проживания над уровнем моря как фактор различия массы тела новорожденных//Морфологические ведомости.-2014.-№ 4.-С. 43-48.

- Будник А.Ф., Пшукова Е.М. Оценка влияния здоровья женщины на состояние физического развития новорожденного ребенка//Морфологические ведомости.-2013.-№ 2.-С. 94-97.