Особенности состава формовочных масс керамики бегазы-дандыбаевской культуры памятника Дандыбай (Центральный Казахстан)

Автор: Селин Дмитрий Вадимович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты анализа исходного сырья и состава формовочных масс керамики бегазы-дандыбаевской культуры из погребального комплекса памятника Дандыбай. Выделены четыре группы рецептов формовочной массы: глина + дресва (три сосуда); глина + дресва + органический раствор (два сосуда); глина + шамот + дресва + органический раствор (один сосуд); глина + шамот + песок + органический раствор (один сосуд). Определено использование гранита, известняка и кварцита как минеральной добавки. Выявлено, что для керамики памятника Дандыбай характерно разнообразие в составлении формовочной массы: для семи сосудов установлено четыре разных рецепта. Подобная ситуация может объясняться тем, что все эти изделия, обнаруженные в погребальном комплексе, предположительно, относятся не к одной группе населения, а принесены несколькими «племенами» с разными гончарными традициями. Примесь дробленого известняка к настоящему моменту не зафиксирована на других памятниках бегазы-дандыбаевской культуры. Однако данная добавка обнаружена в формовочной массе керамики восточного варианта пахомовской культуры на памятниках Тартас-1 и Старый Сад, что может являться дополнительным аргументом в пользу контактов населения этих культур.

Бегазы-дандыбаевская культура, керамика, исходное сырье, формовочная масса

Короткий адрес: https://sciup.org/147219823

IDR: 147219823 | УДК: 903.023 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-7-97-105

Текст научной статьи Особенности состава формовочных масс керамики бегазы-дандыбаевской культуры памятника Дандыбай (Центральный Казахстан)

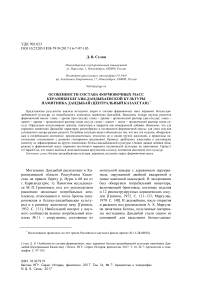

Могильник Дандыбай расположен в Карагандинской области Республики Казахстан на правом берегу р. Нуры в 60 км от г. Караганда (рис. 1). Памятник исследовался М. П. Грязновым, под его руководством раскопано несколько погребальных комплексов, относящихся к эпохе бронзы (анд-роновская и бегазы-дандыбаевская культуры) и к раннему железному веку [Грязнов, 1952. С. 131]. Наибольший интерес у научного сообщества вызвал погребальный комплекс № 11 – сооружение, состоявшее из могильной камеры с деревянным перекрытием, окруженной двойной квадратной в плане каменной выкладкой. В захоронении был обнаружен погребальный инвентарь, включающий бронзовые, костяные изделия и 12 реконструируемых керамических сосудов [Грязнов, 1952. С. 131–133; Маргулан, 1979. С. 148]. В дальнейшем, после открытия и раскопок под руководством А. Х. Маргула-на памятника Бегазы, полученные материалы могильника Дандыбай стали одним из оснований для выделения бегазы-данды-

-

* Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00036).

Селин Д. В . Особенности состава формовочных масс керамики бегазы-дандыбаевской культуры памятника Дан-дыбай (Центральный Казахстан) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 7: Археология и этнография. С. 97–105.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 7: Археология и этнография

Рис. 1. Карта-схема расположения памятника Дандыбай:

1 – местонахождение памятника Дандыбай на карте Евразии; 2 – карта-схема расположения памятника Дандыбай в Карагандинской области Республики Казахстан

баевской культуры эпохи поздней бронзы [Бейсенов и др., 2014. С. 10]. Однако научное осмысление полученных материалов этого памятника продолжается до сих пор (см.: [Варфоломеев, 2013; Ломан, 2013]). Важность и научная актуальность анализа материалов могильника, прежде всего керамических, состоит в том, что они используются при построении культурно-хронологических схем и определении генетических процессов археологических культур эпохи поздней бронзы Северного Казахстана и юга Западной Сибири.

Особый интерес для исследователей представляет хранящаяся в Государственном Эрмитаже 1 коллекция сосудов, насчи- тывающая 12 целых экземпляров и фрагменты нескольких нереконструируемых изделий. При публикации материалов памятника Дан-дыбай М. П. Грязновым был выполнен их первичный технико-технологический разбор, включающий определение состава формовочной массы, способов конструирования полого тела и обработки поверхности [Грязнов, 1952. С. 136–144]. Однако более подробный анализ, проведенный с помощью бинокулярной микроскопии, позволил значительно уточнить технико-технологические характеристики сосудов.

Данные результаты позволяют решить такие проблемные вопросы, как выделение традиций составления рецептов формовочной массы керамики у населения, оставившего памятник Дандыбай, сравнение выделенных рецептов с традициями других культур, выявление привозной керамики с нетипичным исходным сырьем и составом формовочных масс, что уже ранее выполнено для материалов других памятников бегазы-дандыбаевской культуры [Ломан, 2015]. К настоящему времени для подробного технико-технологического анализа остается доступным в первую очередь определение исходного сырья и состава формовочной массы, так как часть сосудов загипсована, а другая находится в постоянной экспозиции музея.

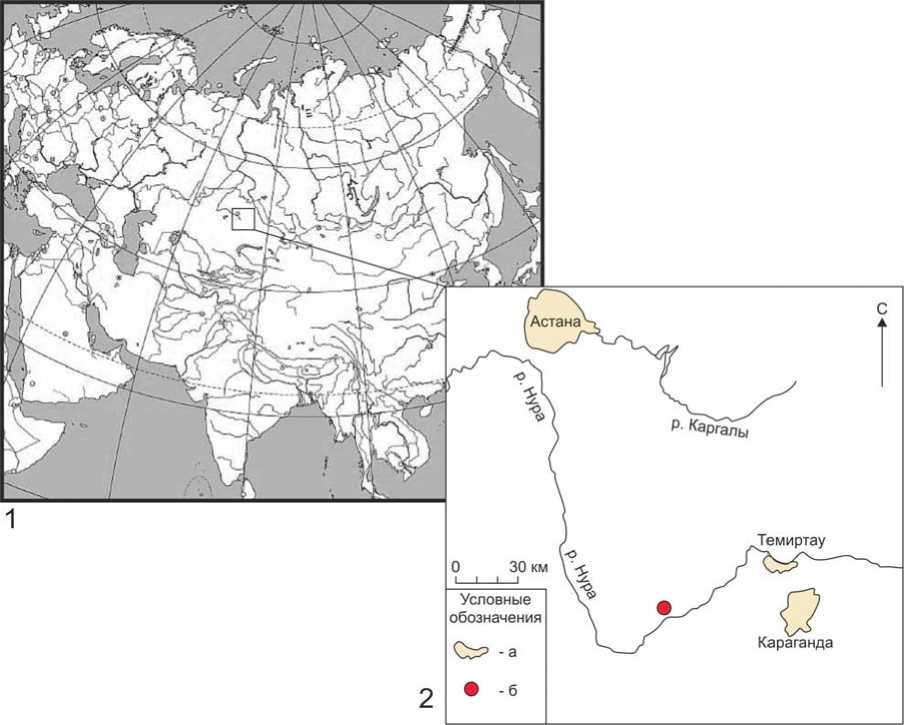

Целью работы является создание техникотехнологической характеристики керамики бегазы-дандыбаевской культуры памятника Дандыбай и последующее сравнение выделенных рецептов с традициями составления формовочных масс других синхронных культур (рис. 2; 3).

Определение исходного сырья и составов формовочных масс проводилось с использо- ванием специального комплекса методов, таких как микроскопический анализ поверхностей и изломов сосудов, сопоставление выявленных примесей с эталонной базой экспериментальных образцов [Цетлин, 2012]. Всего при помощи микроскопического анализа изучены образцы от шести полных и одного фрагментированного сосуда (см. таблицу). Хотя количество проанализированных изделий является небольшим, но поскольку материалы данного памятника -важная часть культурно-хронологических схем эпохи поздней бронзы северного Казахстана и юга Западной Сибири, то имеет смысл привести характеристику по каждому отдельному образцу.

Образец 1 имеет музейный шифр 379/24 (рис. 2, 1 ; 3, 1 ). Его исходное сырье - ожелез-ненная среднезапесоченная глина с естест-

Рис. 2. Керамика бегазы-дандыбаевской культуры памятника Дандыбай

( 1-12 - подготовлено по: [Грязнов, 1952. Рис. 5, 1-5 ; Рис. 8, 6 - 9 ; Рис. 10, 10 ; Рис. 11, 11-12 ]; 1-6 - изделия, для которых выполнен анализ состава формовочных масс)

3 4

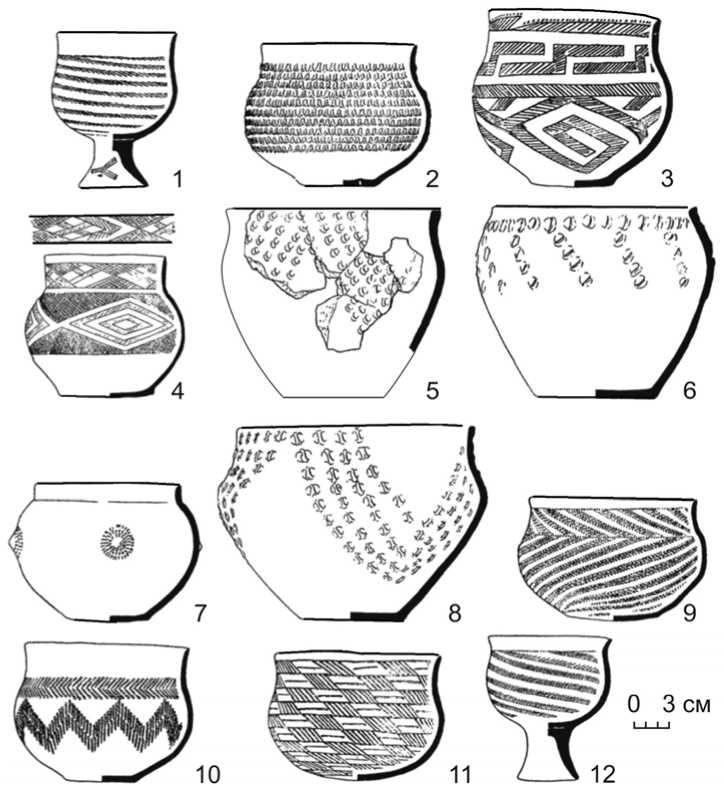

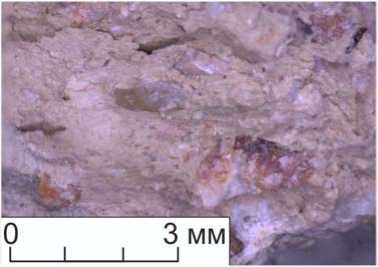

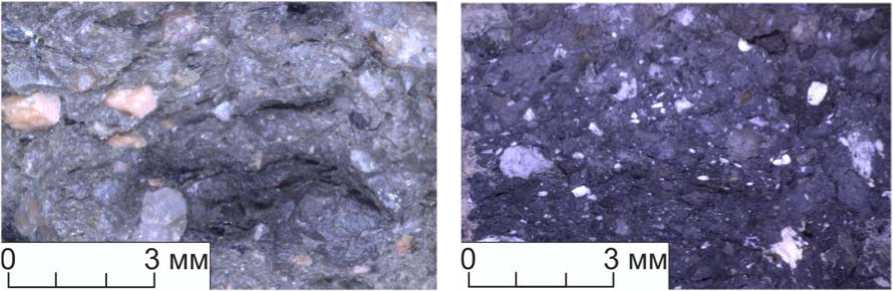

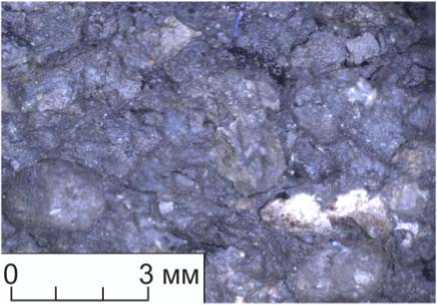

Рис. 3. Микрофотографии примесей в составе формовочных масс сосудов бегазы-дандыбаевской культуры памятника Дандыбай: 1 – дресва из кварцита (образец 1); 2 – дресва из гранита (образец 3); 3 – дресва из гранита и следы органического раствора (образец 4); 4 – дресва из известняка (образец 5); 5 – шамот и песок (образец 6)

венной примесью мелких пластинок слюды. Формовочная масса органические примеси не включает, минеральная примесь представлена калиброванной мелкой и средней (до 1,9 мм) дресвой из кварцита в соотношении 1 : 2.

Образец 2 имеет музейный шифр 379/34 (рис. 2, 2 ). Его исходное сырье – ожелезнен-ная среднезапесоченная глина с единичными включениями крупного окатанного песка. Формовочная масса состоит из органического раствора из навоза жвачных животных (?), минеральной примеси калиброванной мелкой и средней (до 1,6 мм) дресвы из кварцита в соотношении 1 : 7.

Образец 3 имеет музейный шифр 379/28 (рис. 2, 3 ; 3, 2 ). Его исходное сырье – оже-лезненная слабозапесоченная глина с естественной примесью мелких пластинок слюды. В составе формовочной массы органические примеси не зафиксированы, минеральная примесь представлена калиброванной мелкой и средней (до 1,9 мм) дресвой из гранита в соотношении 1 : 4.

Образец 4 имеет музейный шифр 379/30 (рис. 2, 4 ; 3, 3 ). Его исходное сырье – оже-лезненная слабозапесоченная глина с естественной примесью мелких пластинок слюды. Формовочная масса включает органический раствор из навоза жвачных животных,

Состав исходного сырья и формовочной массы керамики бегазы-дандыбаевской культуры памятника Дандыбай

|

s о S s св в 3 ч cd СВ В В 5 |

в о |

cd cd В о Cd s§ в |

cd cd В СО о cd s§ в |

cd cd |

cd cd в |

cd ЬЙ cd W Й м я Н О и н о s 8 о § cd СВ я cd 3 « Й з д |

cd cd д со н Ss в |

о о cd cd 3 а со |

1 |

cd cd в |

|

св |

СЯ |

г- |

чо |

|||||||

|

св о cd |

3 св S в 2 |

S д „ § § S д >5 £ д § 2 св |

д „ § § S д >5 £ д § 2 |

s ч |

)Д В 5 ’Д Д S Д Д 2 ч у § |

Д w § § S д о « >5 £ д § 2 св W |

)Д В СВ В ° § 4 W |

зВ 3 я „ В 5S cd В 2 я 2 СВ о \О св § |

S в со § а*^ ю о в ч ч |

|

|

н |

cd со S |

cd S |

cd S |

cd со S |

а |

cd |

3 |

ЬЙ |

cd S |

|

|

В В Я св О |

ЗВ О о у со я Й О |

ЗВ В 5 св у со я Й О |

зВ 5 св Я К я Й 2 а О |

зВ 5 св я й 2 а О |

||||||

|

св 3 о X S |

в Д д д у н с и И |

cd 2 и |

ЗВ 3 ЗВ в 3 и в щ о Я в о щ о в св G |

cd 2 и |

cd 2 и |

ЗВ 3 ЗВ в 3 и В Щ о Я в о в G |

св |

|||

|

В в 2 В У н о cd |

В cd В ч СВ О |

cd св и |

В cd О О |

В cd О cd О |

в cd и |

В cd СВ и |

cd св и |

|||

|

в ч * о |

в О |

в о |

в О |

в О |

в о |

В о |

в ч о |

|||

|

зВ 3 - £ Й |

04 |

04 |

ОО сч 04 |

о |

04 \ 04 |

04 |

04 |

|||

|

cd св о |

СЯ |

-1" |

IZ4 |

40 |

г- |

|||||

минеральная примесь представлена калиброванной мелкой и средней (до 1,9 мм) дресвой из гранита в соотношении 1 : 3.

Образец 5 имеет музейный шифр 379/29 (рис. 2, 5 ; 3, 4 ). Его исходное сырье - оже-лезненная среднезапесоченная глина с единичными включениями крупного окатанного песка. В состав формовочной массы входит органический раствор из навоза жвачных животных, минеральные примеси представлены калиброванной мелкой и средней (до 1,9 мм) дресвой из известняка в соотношении 1 : 4 и калиброванным мелким и средним (до 1,9 мм) шамотом в соотношении 1 : 6. В составе шамота зафиксированы также мелкий шамот и мелкая дресва из известняка.

Образец 6 имеет музейный шифр 379/33 (рис. 2, 6 ; 3, 5 ). Его исходное сырье - ожелез-ненная среднезапесоченная глина. Формовочная масса включает органический раствор из навоза жвачных животных, минеральные примеси представлены калиброванным по верхней границе (до 2,5 мм) шамотом в соотношении 1 : 4 и калиброванным средним (1-1,9 мм) окатанным песком в концентрации 1 : 3.

Образец 7 имеет музейный шифр 379/64. Сосуд не реконструируется, представлен отдельными фрагментами. Исходное сырье -ожелезненная среднезапесоченная глина с включениями пластинок пирита. В составе формовочной массы органический раствор не зафиксирован, минеральные примеси представлены калиброванной по верхней границе (до 2 мм) дресвой из гранита в соотношении 1 : 5.

В результате проведенной работы установлено, что керамические сосуды изготавливались из ожелезненной средне- (4 экз.) и слабозапесоченной (3 экз.) глины с естественной примесью мелких пластинок слюды (2 экз.), пирита (1 экз.) и крупного единичного окатанного песка (2 экз.).

В состав формовочной массы входили как органические, так и минеральные добавки. К первым относится обнаруженный в четырех экземплярах органический раствор из навоза жвачных животных, о чем свидетельствует наличие в образцах аморфных пустот со сглаженными стенками, налета черного «глянца» и следов мелкой растительной органики (рис. 3, 3 ).

Как минеральная примесь при составлении формовочной массы использовались дресва (рис. 3, 1 -4), шамот (рис. 3, 4-5) и песок (рис. 3, 5). Дресва зафиксирована в пяти образцах, в одном случае она встречена с шамотом (рис. 3, 4). Дробленая порода неоднородна по минеральному составу и представлена кварцитом (образец 3; рис. 3,1), гранитом (образец 2; рис. 3, 2, 3) и известняком (образец 1; рис. 3, 4). Шамот обнаружен в составе формовочной массы в 2-х образцах (рис. 3, 4-5), где он присутствует вместе с дресвой из известняка (образец 5; рис. 3, 4) и песком (образец 6; рис. 3, 5). В обоих случаях удалось зафиксировать шамот в шамоте и мелкую дресву из известняка в шамоте, что позволяет говорить об устойчивой традиции добавления в формовочную массу данных примесей. Кроме того, в образце 7 в качестве искусственной примеси зафиксирован калиброванный среднеокатанный песок в соотношении 1 : 3 (рис. 3, 5).

Таким образом, для керамики бегазы-дандыбаевской культуры памятника Данды-бай определены следующие группы с разными рецептами формовочных масс:

-

• глина + дресва (3 сосуда);

-

• глина + дресва + органический раствор (2 сосуда);

-

• глина + шамот + дресва + органический раствор (1 сосуд);

-

• глина + шамот + песок + органический раствор(1 сосуд).

В целом, для гончарства бегазы-данды-баевской культуры характерен рецепт глина + дресва + органический раствор; в качестве сырья для дресвы использовались гранит и песчаник, известны и рецепты с шамотом [Ломан, 2015. С. 74; Папин и др., 2015. С. 134]. Для керамики памятника Дандыбай зафиксировано разнообразие в составлении формовочной массы: для семи сосудов выявлено четыре разных рецепта, что говорит о смешанности гончарных традиций и может быть подчеркнуто разнообразием морфологии и орнаментации изделий (см. рис. 2). Подобная ситуация, видимо, объясняется тем, что все эти изделия, обнаруженные в одном погребальном комплексе, принадлежат не одной группе населения, а могут являться приношениями от нескольких «племен» с разными гончарными традициями. Наличие разных групп посуды в одном погребальном комплексе не является редкостью для этого периода и зафиксировано в мавзолеях Северного Тагискена, где встре- чены экземпляры станковой, бегазы-данды-баевской и саргаринско-алексеевской керамики [Итина, Яблонский, 2001. С. 106], и в погребальных комплексах памятника Бегазы [Маргулан, 1979. С. 97]. Кроме того, любопытен факт наличия примеси дробленого известняка в составе формовочной массы керамики Дандыбай. К настоящему моменту в изученных другими исследователями образцах бегазы-дандыбаевской керамики подобная искусственная добавка не найдена [Бейсенов и др., 2014; Ломан, 2015; Папин и др., 2015]. Однако данная примесь обнаружена в керамике восточного варианта пахо-мовской культуры на памятниках Тартас-1 и Старый Сад, расположенных в Венгеровском р-не Новосибирской обл. [Селин, 2016]. Исследователями неоднократно отмечалось наличие бегазы-дандыбаевских черт в посуде конца эпохи бронзы в Барабинской лесостепи, в том числе на вышеуказанных памятниках (см.: [Молодин, 1981; 1985; Мо-лодин, Нескоров, 1992; Корочкова, 2013. С. 342]). Сходство не только орнаментальных и морфологических, но и технологических признаков может являться дополнительным аргументом в пользу контактов (и, возможно, миграции) [Молодин, Нескоров, 1992; Чикишева, 2012]) населения бегазы-дандыбаевской культуры и восточного варианта пахомовской культуры, имевших место в конце эпохи бронзы в Барабинской лесостепи.

Список литературы Особенности состава формовочных масс керамики бегазы-дандыбаевской культуры памятника Дандыбай (Центральный Казахстан)

- Бейсенов А. З., Варфоломеев В. В., Касеналин А. Е. Памятники бегазы-дандыбаевской культуры Центрального Казахстана. Алматы: Изд-во Ин-та археологии им. А. Х. Маргулана, 2014. 192 с.

- Варфоломеев В. В. Керамика суперстратного облика из памятников бегазы-дандыбаевской культуры//Бегазы-дандыбаевская культура степной Евразии. Алматы: Бегазы-Тасмола, 2013. С. 167-198.

- Грязнов М. П. Памятники карасукского этапа в Центральном Казахстане//СА. 1952. № 16. С. 129-163.

- Итина М. А., Яблонский Л. Т. Мавзолеи Северного Тагискена. Поздний бронзовый век Нижней Сырдарьи. М.: Вост. лит., 2001. 295 с.

- Корочкова О. Н. Андроноидные культуры Западной Сибири и бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана//Бегазы-дандыбаевская культура степной Евразии. Алматы: Бегазы-Тасмола, 2013. С. 340-348.

- Ломан В. Г. О культурных типах памятников финала эпохи бронзы Казахстана//Бегазы-дандыбаевская культура степной Евразии. Алматы: Бегазы-Тасмола, 2013. С. 247-259.

- Ломан В. Г. Привозная керамика на поселении Кент//Самарский научный вестник. 2015. № 4. С. 71-80.

- Маргулан А. Х. Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1979. 360 с.

- Молодин В. И. О связях ирменской культуры с бегазы-дандыбаевской культурой Казахстана//Сибирь в прошлом, настоящем и будущем: Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. науч. конф. Новосибирск, 1981. Вып. 3: История и культура народов Сибири. С. 15-17.

- Молодин В. И. Бараба в эпоху бронзы. Новосибирск: Наука, 1985. 202 с.

- Молодин В. И., Нескоров А. В. О связях населения западносибирской лесостепи и Казахстана в эпоху поздней бронзы//Маргулановские чтения, 1990: Материалы конф. М., 1992. Ч. 1. С. 93-96.

- Папин Д. В., Ломан В. Г., Степанова Н. Ф., Федорук А. С. Результаты технико-технологического анализа керамического комплекса поселения эпохи поздней бронзы Рубле-во VI//Теория и практика археологических исследований. 2015. № 2 (12). С. 115-143.

- Селин Д. В. Результаты анализа рецептов формовочных масс керамики населения восточного варианта пахомовской культуры памятника Тартас-1 (Барабинская лесостепь)//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 7: Археология и этнография. С. 60-73.

- Цетлин Ю. Б. Древняя керамика: теория и методы историко-культурного подхода. М.: Изд-во ИА РАН, 2012. 379 с.

- Чикишева Т. А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита -раннего железа. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. 468 с.