Особенности состава и формирования россыпей алмазов в краевых частях древних кратонов (на примере северо-востока Сибирской платформы)

Автор: Зинчук Н. Н., Бардухинов Л. П.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 (69), 2024 года.

Бесплатный доступ

На основании обобщения значительного объема фактического материала по комплексному изучению алмаза дана его характеристика в современных толщах краевых частей основных алмазоносных районов Сибирской платформы. Установленный комплекс особенностей по морфологии, окраске, твердым включениям, внутреннему строению, фотолюминесценции, а также примесному составу свидетельствует о множественности первоисточников алмазов из россыпей и наличии в пределах района новых, еще не открытых кимберлитовых тел, в том числе с высоким содержанием полезного компонента. Изученные алмазы из современных россыпей алмазоносных районов Лено-Анабарской субпровинции сравнительно однообразны и в целом близки к кристаллам из окаймляющих россыпные проявления более древних вторичных коллекторов. В основном для описываемых россыпей и алмазных проявлений характерно низкое содержание алмазов кимберлитового типа первоисточника. Присутствие относительно свежих алмазов нижнеленского типа (без механического износа и слабо ожелезненных камней) также является отличительным признаком современных россыпей региона. Полученные в результате исследований типоморфные признаки алмазов можно успешно использовать при районировании данной территории в процессе проводимых геолого-поисковых работ.

Сибирская платформа, алмазы и алмазоносные россыпи

Короткий адрес: https://sciup.org/149145625

IDR: 149145625 | УДК: 549.211+549 | DOI: 10.19110/1994-5655-2024-3-63-75

Текст научной статьи Особенности состава и формирования россыпей алмазов в краевых частях древних кратонов (на примере северо-востока Сибирской платформы)

Результаты изучения минералогии и некоторых физических особенностей алмазов из отдельных кимберлитовых тел или рудных столбов трубок сложного геологического строения, а также кустов и кимберлитовых полей в целом позволили выделить типоморфные особенности исследуемого минерала, связанные с вещественным составом и алмазоносностью кимберлитов. До настоящего времени не в полной мере изучены и систематизированы

Features of the composition and formation of diamond placers in the marginal parts of ancient cratons (on the example of the North-East of the Siberian platform)

N. N. Zinchuk, L. D. Bardukhinov

West-Yakutian Science Centre of the Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia),

Mirny

Summarizing a significant amount of factual material on the complex study of diamond, we have prepared its characterization in the modern strata of the marginal parts of the main diamondiferous regions of the Siberian Platform. The established characteristics on the morphology, coloring, solid inclusions, internal structure, photoluminescence, as well as the impurity composition of diamond, testifies to a multiple number of the primary sources of diamonds from placers and the presence of new, yet undiscovered kimberlite bodies, including those with high content of the useful component, within the region. The studied diamonds from modern placers in the diamondiferous areas of the Leo-Anabar subprovince are relatively homogenous and, in general, are close to the crystals from the older secondary reservoirs surrounding the placers. On the whole, the described placers and diamond occurrences are characterized by a low diamond content of kimberlite type. The presence of relatively “fresh” diamonds of the Lower Lena type in modern placers of this region (without mechanical wear and weakly ferruginized stones) is also a distinctive feature of the modern placers of the region. The typomorphic features of diamonds obtained during the research can be successfully used for zoning of the area concerned in the course of geological prospecting works.

Материалы и методы

Сибирская платформа характеризуется [3-7] широким развитием кимберлитовых тел и разновозрастных вторичных коллекторов алмазов раннекарбонового, позднекар-бонового, раннепермского, позднепермского, раннетриасового, позднетриасового, раннемелового, позднеюрского (ранневолжского), раннеюрского, неоген-четвертичного и современного возрастов. При изучении алмазов из коренных и россыпных месторождений нами использовалась минералогическая классификация Ю. Л. Орлова [8], в основу которой положены как их внешние минералогические характеристики, так и признаки, непосредственно отражающие условия генезиса этого минерала. Такими признаками являются формы роста природных алмазов, прослеживаемые по их внутренней морфологии. Различия в формах роста кристаллов послужили основанием для выделения 11 разновидностей моно- и поликристал-лических алмазов [8], каждая из которых определяется специфичностью условий образования [9-21]. Позднее было показано [22–25], что все разновидности алмазов характеризуются своим набором структурных дефектов и особенностями их распределения по объему кристалла, что является физическим обоснованием данной классификации. К 1-й разновидности отнесены бесцветные и в различной степени окрашенные в дымчато-коричневые цвета (из-за пластической деформации) алмазы. Кристаллы этой разновидности подразделены на шесть больших групп: октаэдры, ромбододекаэдры, переходные формы ряда октаэдр-ромбододекаэдр, псевдогемимор-фные кристаллы, кубоиды и бесформенные осколки без признаков кристаллографической огранки. В свою очередь, кристаллы ромбододекаэдрического габитуса делятся на две подгруппы: ламинарные ромбододекаэдры ряда октаэдр-ромбододекаэдр (полуокруглые алмазы, которые разделены на две подгруппы: скрытослоистые додекаэдры

«уральского» или «бразильского» типа) и додекаэдроиды с шагренью и полосами деформации «жильного» типа. 2-я разновидность – это кристаллы кубического и те-трагексаэдрического габитусов, равномерно окрашенные в янтарно-желтые и табачно-зеленые цвета, а также черные и эмалевидные непрозрачные кубоиды (форма роста – куб) с повышенной концентрацией парамагнитного азота, с желто-оранжевой фотолюминесценцией. 3-я разновидность характеризуется кристаллами кубического габитуса (серые, бесцветные) со своеобразным внутренним строением (текстурой), обычно зеленой фотолюминесценцией. К 4-й разновидности относятся алмазы с бесцветным ядром и окрашенной в желтые, зеленовато-желтые и серые цвета оболочкой октаэдров, комбинационных многогранников (октаэдр+ромбододекаэдр+куб), реже кубов. 5-я разновидность – это темные, переполненные включениями графита во внешней зоне алмазы ряда октаэдр-ромбододекаэдр, в основном октаэдроиды (полуокруглые) с мозаично-блоковым внутренним строением, обычно представленные незакономерными сростками трех-четырех одновеликих индивидов, без признаков видимого свечения в ультрафиолетовых лучах. 6-я разновидность характеризуется поликристаллическими сростками типа баллас, представляющими собой сферо-кристаллы с радиально-лучистым внутренним строением и волокнистой структурой, с характерными многоугольными (пятерники) на обычно додекаэдрической поверхности, в основном с ярко-голубой фотолюминесценцией. К 7-й разновидности отнесены сложнодеформированные двойники и сростки додекаэдроидов, близкие по своим свойствам к 5-й разновидности, но почти без включений графита. Для 8-й разновидности характерны очень редкие в россыпях и кимберлитовых телах северо-востока СП поликристаллические агрегаты, обычно состоящие из мелких индивидов октаэдрического габитуса с несколько пониженной интенсивностью фото- и рентгенолюминес-ценции, присущие известным месторождениям Якутии с промышленной алмазоносностью. К 9-й разновидности относится мелкозернистый борт. 10-я разновидность – это карбонадо, характерные для россыпей Бразилии. 11-я разновидность – поликристаллы алмаза с примесью гексагональной модификации углерода (лонсдейлита) импакт-ного генезиса, характерные для россыпей северо-востока СП. Следует отметить, что большинство разновидностей алмазов выделены Ю. Л. Орловым [8] для минерала описываемой в настоящей статье территории.

Изучение типоморфных особенностей алмазов из россыпей и россыпных проявлений СП позволило выделить [1, 17, 22, 26–30] четыре типа источников алмазов: I тип первоисточника – кимберлитовый, характерный для богатых кимберлитовых тел фанерозойского возраста, характеризуется резким преобладанием алмазов 1-й разновидности, представленных ламинарными кристаллами октаэдрического, ромбододекаэдрического и переходного между ними габитусов и образующих непрерывный ряд, а также присутствием алмазов с оболочкой 4-й разновидности, серых кубов 3-й разновидности, поликристаллических агрегатов 8-9-й разновидностей, а в отдельных месторожде- ниях (трубка Юбилейная и др.) равномерно окрашенных в желтый цвет кубоидов 2-й разновидности. II тип первоисточника – алмазы кимберлитового генезиса, характерные для тел с убогой алмазо-носностью и кимберлитовых жил; он выделяется по преобладанию додекаэдроидов с шагренью и полосами пластической деформации «жильного» типа, типичных округлых алмазов «уральского» («бразильского») типа и присутствию бесцветных кубоидов 1-й разновидности. III тип первоисточника – алмазы невыясненного генезиса, характерные в основном для россыпей северо-востока СП, коренные источники которых до настоящего времени не обнаружены. Кристаллы этих источников представлены графитизированными ромбододекаэдрами 5-й разновидности, сложенными двойниками и сростками доде-каэдроидов 7-й разновидности с легким (δ13С=-23 ‰) изотопным составом углерода и равномерно окрашенными кубоидами 2-й разновидности с изотопным составом углерода промежуточного (δ13С=-13,60 ‰) вида, образующими ассоциацию эбеляхского (нижне-ленского) типа. IV тип первоисточника – алмазы взрывных кольцевых структур импактного генезиса, представленные поликристаллами алмаза типа карбонадо с примесью гексагональной модификации углерода – лонсдейлита (якутит).

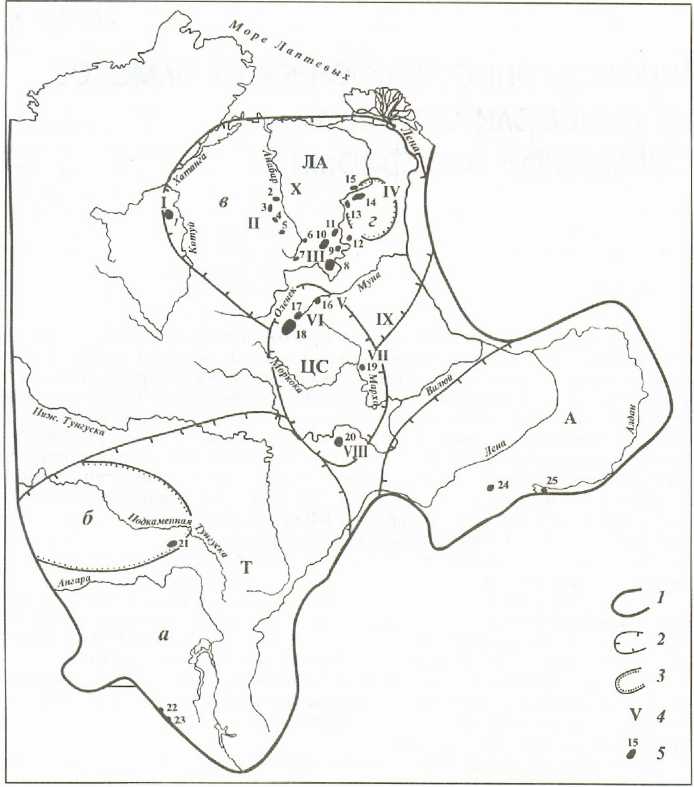

Полученные данные позволили разделить (рис. 1) Сибирскую алмазоносную провинцию (далее – САП) на четыре субпровинции [28-33]: Центрально-Сибирскую -ЦСАСП (центральная часть платформы) с преобладанием алмазов I типа первоисточника; Лено-Ана-барскую – ЛААСП (северо-восток платформы) с превалированием кристаллов III типа первоисточника невыясненного генезиса; Тунгусскую – ТАСП (юго-запад платформы) с преобладанием типичных округлых алмазов «уральского» типа; Алданскую - ААСП (юго-восток платформы) с находками единичных округлых алмазов. Россыпи алмазов и алмазо-проявления характерны для первых трех субпровинций, но самое широкое развитие они имеют в ЛААСП. Для этой части СП отмечено существенное влияние на минераге-

Рисунок 1. Схема районирования по алмазам Сибирской алмазоносной провинции [1].

Условные обозначения: 1-3 - границы: 1 - Сибирской алмазоносной провинции, 2 - субпровинций (ЦС -Центрально-Сибирской, ЛА - Лено-Анабарской, Т - Тунгусской, А - Алданской), 3 - областей (а - Саяно-Тунгусской, б - Байкитской, в - Анабаро-Оленекской, г - Кютюнгдинской); 4 - алмазоносные районы: I - Котуй-Меймечинский, II - Куонапский, III - Среднеоленекский, IV - Нижнеоленекский, V - Верхнемун-ский, VI - Далдыно-Алакитский, VII - Среднемархинский, VIII - Малоботуобинский, IX - Моркокинский, X - Анабарский; 5 - кимберлитовые поля: 1 - Котуй-Меймечинское, 2 - Орто-Ыаргинское, 3 - Староре-ченское, 4 - Ары-Мастахское, 5 - Дьюкенское, 6 - Лучаканское, 7 - Куранахское, 8 - Чомурдахское, 9 - Огонер-Юряхское, 10 - Западно-Укукитское, 11 - Восточно-Укукитское, 12 - Верхнемоторчунское, 13 - Мерчимденское, 14 - Верхнемолодинское, 15 - Куойкское, 16 - Верхнемунское, 17 - Далдынское, 18 - Алакит-Мархинское, 19 - Накынское, 20 - Мирнинское, 21 - Чадобецкое, 22, 23 - Ингашинское, 24 -Верхнеалданское, 25 - Ингилийское.

Figure 1. The zoning scheme on diamonds of the Siberian diamondiferous province [1].

Symbols: 1-3 - boundaries: 1 – the Siberian diamondiferous province, 2 - subprovinces (CS - Central Siberian, LA - Leno-Anabar, T - Tunguska, A - Aldan), 3 - regions (a - Sayan-Tunguska, б - Baikit, в - Anabar-Olenek, г - Kyutyungdinskaya); 4 - diamondiferous areas: I - Kotuy-Meimechinsky, II - Kuonapsky, III -Sredneoleneksky, IV - Nizhneoleneksky, V - Verkhnemunsky, VI - Daldyno-Alakitsky, VII - Srednemarkhinsky, VIII - Malobotuobinsky, IX - Morkokinsky, X – Anabar; 5 - kimberlite fields: 1 - Kotuy-Meimechinskoe, 2 - Orto-Yarginskoe, 3 - Starorechenskoe, 4 - Ary-Mastakhskoe, 5 - Dyukenskoe, 6 - Luchakanskoe, 7 -Kuranakhskoe, 8 - Chomurdakhskoe, 9 - Ogoner-Yuryakhskoe, 10 - Zapadno-Ukukitskoe, 11 - Vostochno-Ukukitskoe, 12 - Verkhnemotorchunskoe, 13 - Merchimdenskoe, 14 - Verkhnemolodinskoe, 15 - Kuoikskoe, 16 - Verkhnemunskoe, 17 - Daldynskoe, 18 - Alakit-Markhinskoe, 19 - Nakynskoe, 20 - Mirninskoe, 21 -Chadobetskoe, 22, 23 - Ingashinskoe, 24 - Verkhnealdanskoe, 25 - Ingiliiskoe.

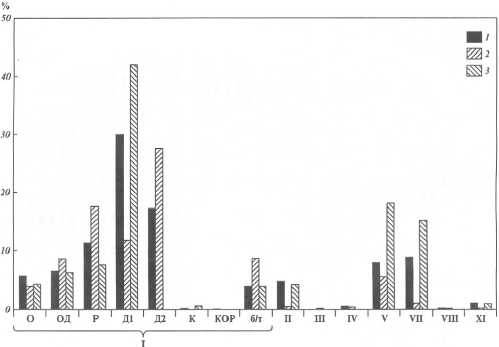

нию алмаза Анабарского кристаллического массива (далее – АКМ), на отдельной территории которого открыты многочисленные кимберлитовые трубки и разновозрастные алмазоносные россыпи [34-36]. ЛААСП совпадает с полем развития докембрийских и нижнепалеозойских пород Анабарской антеклизы и Оленекского поднятия, обрамленных выходами пермских, триасовых, юрских и меловых отложений. Здесь открыты и разрабатываются богатые древние и четвертичные россыпи алмазов. В отложениях исследуемой территории преобладают (рис. 2) алмазы [33, 37-39] III типа первоисточника в основном невыясненного генезиса (ассоциация эбеляхского типа). Превалируют здесь кристаллы кубического и тетрагексаэдрического габитусов 2-й разновидности, по Ю. Л. Орлову [8], полу-округлые ромбододекаэдры 5-й разновидности, сложно-деформированные двойники и сростки додекаэдроидов 7-й разновидности, а также округлые алмазы во всех возрастных и генетических типах отложений, начиная с меловых [40–43]. Масштабы проявления россыпной ал-мазоносности здесь значительны по сравнению с таковыми других регионов провинции. Россыпи с алмазами I типа первоисточника практически отсутствуют. В Ана-баро-Оленекской области, состоящей их трех алмазоносных районов (Анабарский, Средне- и Нижнеоленекский), известно несколько тысяч пунктов с находками алмазов (рис. 3), группирующихся [1, 2, 34–36, 44, 45] в девять россыпных полей. Общим для них является низкое (10-15 %) суммарное содержание кристаллов октаэдрического и переходного от него к ромбододекаэдрическому габитусов 1-й, при варьировании количества округлых алмазов, серых ромбододекаэдров 5-й и близких к ним сложных двойников додекаэроидов 7-й, а также желто-оранжевых кубоидов 2-й и поликристаллов типа карбонадо (якутит) 11-й разновидностей [15–17, 28]. Их соотношение позволяет выделить ряд минералогических ассоциаций: эбеляхская, маят-верхнебилляхская, куонапская, укукитская и др.

ЛААСП охватывает [5, 10–12, 46-48] северо-восточную часть СП и совпадает с полем развития докембрийских и нижнепалеозойских пород Анабарской антеклизы и Оле-некского поднятия, обрамленных выходами пермских, три-

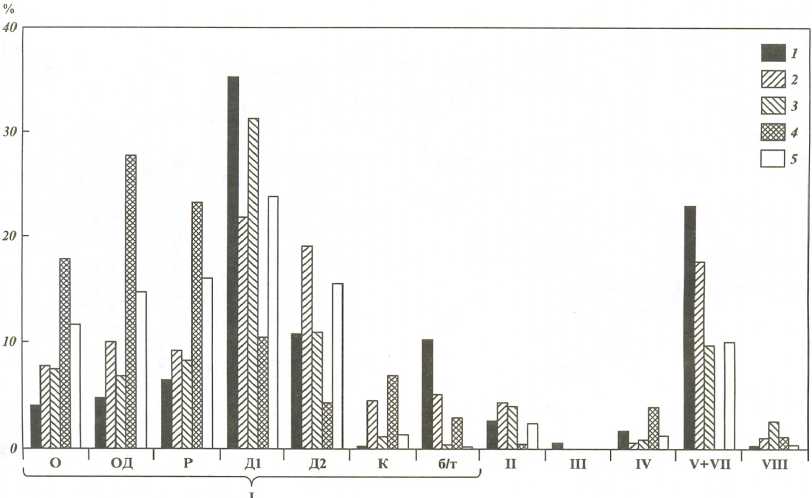

Рисунок 2. Типоморфные особенности алмазов из россыпей Анабарского алмазоносного района [1]. I–IV, VII, VIII, XI - разновидности алмазов по Ю. Л. Орлову (О - октаэдры, ОД - переходные формы, Р - ламинарные ромбододекаэдры, Д1 - додекаэдры скрытослоистые, Д2 - додекаэдры с шагренью, К - кубы, КОР - куборомбододекаэдры, б/т - осколки).

Условные обозначения (здесь и рис. 3–5): 1-3 - поля: 1 - Верхнеуджин-ское, 2 - Маспакы-Делингдинское, 3 - Анабаро-Попигайское.

Figure 2. Typomorphic features of diamonds from placers of the Anabar dia-mondiferous region [1]. I–IV, VII, VIII, XI - diamond varieties according to Yu. L. Orlov (O - octahedrons, OД - transitional forms, P – laminar rhombododeca-hedrons, Д1 - dodecahedrons with hidden layers, Д2 - dodecahedrons with shagreen, K - cubes, КОР - cuborhombododecahedrons, б/т - shards).

Symbols (here and in Figs. 3-5): 1-3 - fields: 1 - Verkhneudzhinskoe, 2 -Maspaky-Delingdinskoe, 3 - Anabar-Popigayskoe.

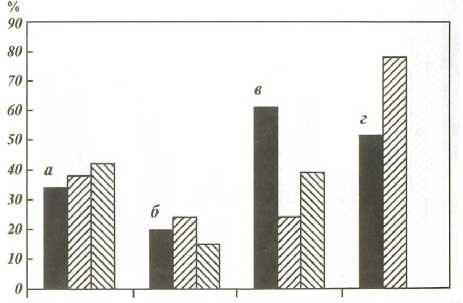

Рисунок 3. Некоторые типоморфные особенности алмазов из россыпей Анабарского алмазоносного района [1]: а - двойники и сростки, б - двойники, в - окрашенные алмазы, г - алмазы с твердыми включениями.

Figure 3. Some typomorphic features of diamonds from placers of the Anabar diamondiferous region [1]: a - twins and intergrowths, б - twin-diamonds, в - coloured diamonds, г - diamonds with solid inclusions.

асовых, юрских и меловых отложений. Здесь находятся современные богатые россыпи алмазов Анабарского района, которые разрабатываются. Алмазы этой субпровинции характеризуются (рис. 2–7) преобладанием индивидов III типа первоисточника в основном невыясненного генезиса (ассоциация эбеляхского типа) с превалированием кристаллов кубического и тетрагексаэдрического габитусов, полуокруглых октаэдроидов, а также округлых алмазов во всех возрастных и генетических типах отложений, начиная с мелового возраста. Масштабы проявления россыпной алмазоносности значительны по сравнению с таковыми в других районах провинции. Россыпи с алмазами I типа первоисточника здесь практически отсутствуют. Детальное изучение типоморфных особенностей алмазов из каменноугольных, нижнепермских и пространственно связанных с ними современных отложений субпровинции позволило среди огромного по площади россыпного поля северо-востока СП, характеризующегося в основном полигенной ассоциацией алмазов, выделить площадь эллипсовидной формы размером 40х85 км (с севера контуры

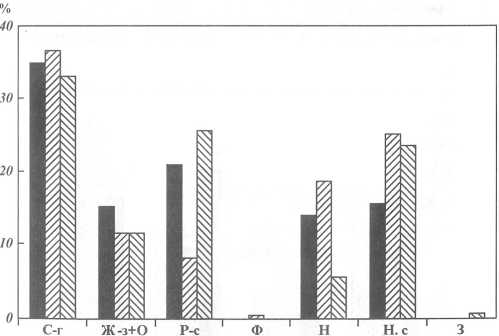

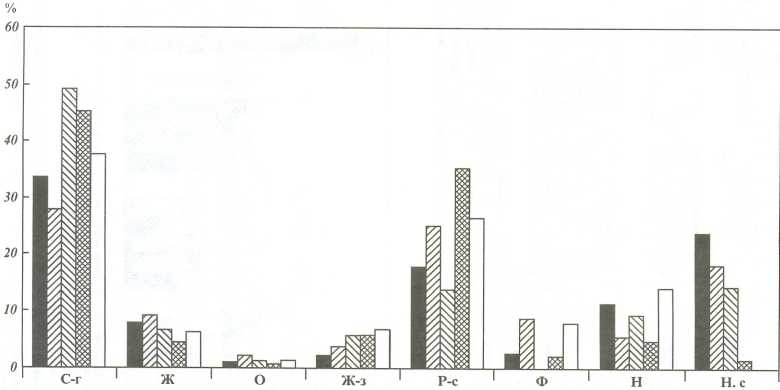

Рисунок 4. Фотолюминесцентные особенности алмазов из россыпей Анабарского алмазоносного района [1]. Цвета люминесценции: С-г - сине-голубой, Ж-з + О - желтый, зеленый, оранжевый, Р-с - розово-сиреневый, Ф - фиолетовый, Н - неопределенный, Н.с – несветящиеся алмазы, 3 – с зональным свечением.

Figure 4. Photoluminescent features of diamonds from placers of the Anabar diamondiferous region [1]. Luminescence colours: C-г - medium-blue, Ж-з + O - yellow, green, orange, P-c - pink-lilac, Ф - violet, H – not determined, H.c - non-luminescent, 3 – zonally luminescent diamonds.

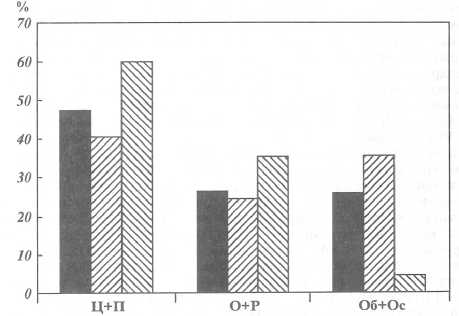

Рисунок 5. Сохранность (целостность) алмазов из россыпей Анабарского алмазоносного района [1]: Ц+П – целые и поврежденные кристаллы, О+Р – обломанные и расколотые, Об+Ос – обломки и осколки.

Figure 5. Preservation (integrity) of diamonds from the placers of the Anabar diamondiferous region [1]: Ц+П - whole and damaged, O+P - broken and chipped crystals, Oб+Oс - fragments and chips.

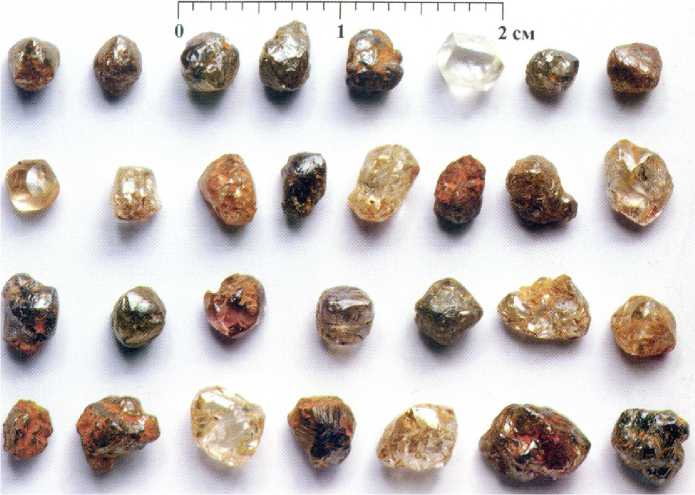

Рисунок 6. Алмазы из русловых отложений нижнего течения р. Эбелях (Нижнеэбеляхское поле).

Figure 6. Diamonds from channel deposits of the lower reaches of the Ebelyakh River (Lower Ebelyakh field).

ского возраста [33, 50–52]. По результатам комплексных исследований здесь была выделена ассоциация алмазов кютюнгдинского типа. Доминирующими для нее являются кристаллы октаэдрического и переходного от него к ромбододекаэдрическому габитусов (более 50 %) при заметном содержании полуокруглых ромбододекаэдров с блоковой скульптурой, а также алмазов с оболочкой. Округлые алмазы «уральского» типа встречаются в незначительном количестве, а кристаллы III типа и карбонадо с примесью лонсдейлита импактного типа (якутиты) не встречены в этой области вовсе [22-27, 34-36, 41–43, 53]. Анабаро-Оленекская область состоит из трех алмазоносных районов: Анабарский, Средне- и Нижнеоленекский. Здесь установлены тысячи пунктов с находками алмазов, группирующихся в россыпные поля: Нижнеэбеляхское, Майат-Уджинское, Верхнеуджинское, Анабаро-Попигай-ское, Куонапское (Анабарское), Беенчимэ-Куойское и др. Общим для них является низкое (10-15 %) суммарное содержание кристаллов октаэдрического и переходного от него к ромбододекаэдрическому габитусов при переменных значениях округлых алмазов, серых ромбододекаэдров и близких к ним сложных двойников додекаэдро-идов, а также желто-оранжевых кубоидов и поликристаллов типа карбонадо (якутит). Их различное соотношение образует несколько минералогических ассоциаций: эбеляхская, майат-верхнебиллях-ская, куонапская, укукитская и др. Алмазы из россыпей Анабаро-Оле-некской области сравнительно однообразны [3, 5, 14, 15, 22–25, 31–33, 37–39] и близки к кристаллам из окаймляющих с востока и севера Анабарскую антеклизу вторичных коллекторов среднетриасового и ранневолжского возраста (кряжи Чекановского и Прончищева, ее ограничиваются восточным бортом Кютюнгдинского грабена с простиранием на юго-запад до междуречья Молодо-Далдын), в россыпях которой преобладают алмазы I типа. Все это дало возможность разделить ЛААСП на две алмазоносные области – Кютюнгдинскую и Ана-баро-Оленекскую [5–7, 18–20, 22-25, 49], заметно различающиеся как по истории геологического развития, так и по типоморфным особенностям алмазов. Своеобразие типоморфных особенностей алмазов из нижнекаменноугольных отложений Кютюнгдинской области заключается в преобладании (до 90 %) кристаллов кимберлитового генезиса (I тип) и присутствии (около 10 %) округлых алмазов при полном отсутствии характерных для россыпей северо-востока СП кристаллов III типа. Исходя из такой корреляции между морфологией алмазов и их содержанием в кимберлитах, можно предположить наличие в данном районе богатых кимберлитовых тел среднепалеозой- хребет Хараулах и др.). Для них характерно низкое (1015 %) содержание алмазов I типа первоисточника при несколько различном в отдаленных районах соотношении округлых индивидов «уральского» типа октаэдроидов, сложнодеформированных двойников и сростков доде-каэдроидов с облегченным изотопным составом углерода, желто-оранжевых кубоидов с промежуточным изотопным составом углерода, отсутствующих в известных коренных месторождениях провинции. В ряде регионов этой области присутствуют поликристаллы типа карбонадо [6, 7, 9, 17, 28–30]. Общим для алмазов данной области является повышенный механический износ, увеличивающийся от краевых частей Анабарской антеклизы в сторону АКМ, что совпадает с направлением трансгрессии при формировании алмазоносных отложений. Алмазы из разновозрастных вторичных коллекторов раннемелового и неоген-чет-вертичного возрастов карстовых впадин в пределах

Рисунок 7. Алмазы из русловых отложений истоков р. Эбелях (Верхнеэбеляхское поле).

Figure 7. Diamonds from channel deposits of the Ebelyakh River headwaters (Upper Ebelyakh field).

Анабарского района практически не отличаются от таковых из современных отложений данного региона (при сопоставлении кристаллов одной и той же крупности). Крупность алмазов современных россыпей северо-востока СП заметно убывает в направлении от областей поднятий к краевым частям Анабарской антеклизы, что также следует рассматривать как результат неоднократного пере-мыва и переотложения во вторичных коллекторах различного возраста на пути от коренных источников к местам их современного захоронения [1, 2, 18–21, 33, 44, 45, 54]. Алмазы из известных трубок северо-востока СП (Верх-немоторчунское, Куойское, Чомурдахское, Лучаканское,

Куранахское и другие кимберлитовые поля) по типоморфным особенностям отличаются от кристаллов из россыпей данного региона, а их присутствие в значительном количестве в аллювии обнаруживается только в редких случаях на расстоянии первых километров от размываемой трубки. Очень специфическими являются алмазы из многочисленных россыпей Приленского алмазоносного района (рис. 8-12), в котором выделены и исследованы [5–7, 9, 11–13, 40] Нижнеприленское (Усун-кинское), Среднеприленское (Лено-Сюнгю-динское), Верхнеприленское (Хахчанское), Кютюнгдинское и Молодо-Далдынское поля. В свою очередь, в трубке Дьянга (Куойское поле) преобладают додекаэдроиды с шагренью, полосами пластической деформации. Однако, в отличие от других бедных по содержанию алмазов трубок, в ней отмечаются кристаллы со сплошными кавернами и с резко преобладающей эклогитовой ассоциацией (гранат оранжевый+омфацит) твердых включений. В трубке Малокуонапская (Куранахское поле) выделены два рудных столба с заметно различающейся алмазоносностью. В порфи- ровых кимберлитах северного рудного столба с повышенной алмазо-носностью доминируют кристаллы октаэдрического и переходного от него к ромбододекаэдрическому габитусов во всех классах крупности. Их содержание повышается с увеличением крупности камней, а кристаллы размером -4+2 и -8+4 мм представлены октаэдрами при полном отсутствии типичных округлых алмазов «уральского» типа. Для кимберлитовой брекчии южного рудного столба с пониженной алмазоносностью характерно повышенное содержание округлых алмазов, которое заметно увеличивается с уменьшением крупности кристаллов.

Муно-Тюнгский алмазоносный район располагается в юго-восточной части Анабарской антеклизы. В его пределах выделяется [2, 5, 22–24, 27, 44, 45, 54] три россыпных поля (Среднемунское, Верхнетюнгское и Верхнемунское), заметно различающиеся по типоморфным особенностям алмазов (рис. 5 и 6). Всего по району изучены кристаллы 15 участков. Среднемунское россыпное поле характеризуется резким преобладанием алмазов 1-й разновидности (92,8 %), представленных преимущественно типичными округлыми кристаллами «уральского» («бразильского») типа (37,9 %) и додекаэдроидами с шагренью и полосами пластической деформации. Соотношение двух групп округлых алмазов обратное, по сравнению с кимберлитовыми

Рисунок 8. Типоморфные особенности алмазов из россыпей Приленского алмазоносного района [1]. I–IV, V+VII, VIII - разновидности алмазов по Ю. Л. Орлову (О - октаэдры, ОД - переходные формы, Р - ламинарные ромбододекаэдры, Д1 - додекаэдры скрытослоистые, Д2 - додекаэдры с шагренью, К - кубы, б/т - осколки).

Условные обозначения (здесь и рис. 9–11): 1-5 - поля: 1 - Нижнеприленское, 2 - Среднепри-ленское, 3 - Верхнеприленское, 4 - Кютюнгдинское, 5 - Молодо-Далдынское.

Figure 8. Typomorphic features of diamonds from placers of the Prilensky diamondiferous area [1]. I–IV, V+VII, VIII - diamond varieties according to Yu. L. Orlov (O - octahedrons, OД -transitional forms, Р - laminar rhombododecahedrons, Д1 - dodecahedrons with hidden layers, Д2 - dodecahedrons with shagreen, K - cubes, б/т – chips).

Symbols (here and in Figs. 9-11): 1-3 - fields: 1 - Nizhneprilenskoe, 2 - Sredneprilenskoe, 3 -Verkhneprilenskoye, 4 - Kyutyungdinskoe, 5 - Molodo-Daldynskoe.

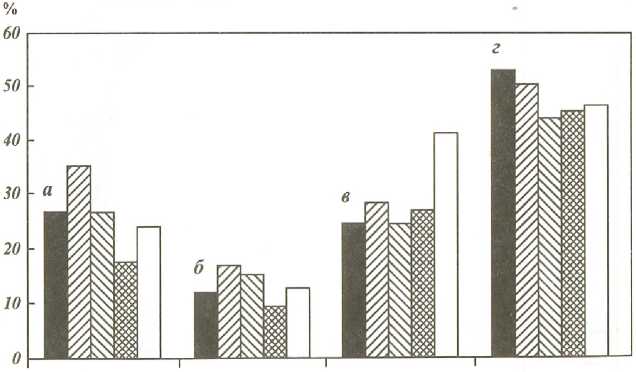

Рисунок 9. Некоторые типоморфные особенности алмазов из россыпей Приленского алмазоносного района [1]: а - двойники и сростки, б - двойники, в - окрашенные алмазы, г - алмазы с твердыми включениями.

Figure 9. Some typomorphic features of diamonds from placers of the Prilensky diamondiferous area [1]: a - twins and aggregates, б - twins, в -coloured diamonds, г - diamonds with solid inclusions.

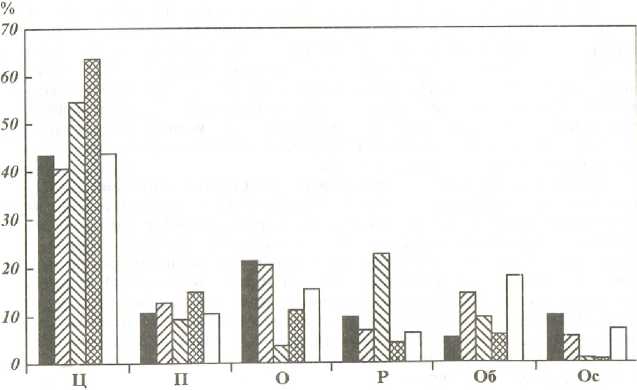

Рисунок 10. Фотолюминесцентные особенности алмазов из россыпей Приленского алмазоносного района [1]. Цвета люминесценции: С-г - сине-голубой, Ж - желтый, О - оранжевый, Ж-з - желто-зеленый, зеленый, Р-с - розово-сиреневый, Ф - фиолетовый, Н - неопределенный, Н.с - не светящиеся алмазы.

Figure 10. Photoluminescent features of diamonds from the placers of the Prilensky diamon-diferous area [1]. Luminescence colours: С-г – medium-blue, Ж - yellow, O - orange, Ж-з -yellow-green, green, P-c - pink-lilac, Ф - violet, Н - not determined, Н.с - non-luminescent diamonds.

Рисунок 11. Сохранность (целостность) алмазов из россыпей Приленского алмазоносного района [1]. Ц - целые кристаллы, П - поврежденные, О -обломанные, Р - расколотые, Об - обломки, Ос - осколки.

Figure 11. Preservation (integrity) of diamonds from the placers of the Prilen-sky diamondiferous area [1]. Ц - whole crystals, П - damaged, O - broken, Р - chipped, Oб - fragments, Oс - chips.

телами Верхнемунского поля и россыпью Уулаах-Муна. Общее содержание ламинарных кристаллов октаэдрического, ромбододекаэдрического и переходного между ними габитусов сравнительно невысокое (27,9 %). Низким

является и содержание типоморфных для россыпей северо-востока СП алмазов 5 и 7-й (3,7 %), а также 2-й (3,2 %) разновидностей. Кристаллы характеризуются значительным содержанием двойников и сростков (33,8 %), а также минералов с признаками природного травления (59,6 %). Алмазы в основном прозрачные, при низком содержании окрашенных (34,8 %), а также ожелезненных (40,8 %) камней. По фотолюминесцентным особенностям преобладают алмазы с сине-голубым свечением (39,1 %). Большинство индивидов содержат твердые включения (71,3 %). Алмазы характеризуются высокой степенью сохранности и значительной трещиноватостью. Общее содержание алмазов с механическим износом истирания является сравнительно невысокое (8,9 %). Кристаллы преимущественно средне-и высокоазотные. В целом по типоморфным особенностям алмазы Среднемунского поля близки к кристаллам из современных россыпей Верхне- и Среднеприленского алмазоносных полей, а также к индивидам из древних вторичных коллекторов верхнеюрского (нижневолжского) возраста, опробованных на междуречье рек Молодо-Сюн-гюдэ-Лена, и отличаются от кимберлитовых тел Верхнемунского поля и россыпи р. Уула-ах-Муна, сформированной в основном за счет размыва этих трубок.

Заключение

Таким образом, алмазы ЛААСП характеризуются преобладанием минералов из III типа первоисточника, в основном невыясненного генезиса (ассоциация эбеляхского типа) с превалированием кристаллов кубического и тетрагексаэдрического габитусов, полу-округлых октаэдроидов, а также типичных округлых алмазов во всех генетических типах отложений как современного, так и более древнего возрастов. Масштабы проявления россыпной продуктивности являются намного большими, чем в других районах Якутской алмазоносной провинции. Особенно благоприятный для россыпеобразования район – Анабарский (Эбеляхский), где выделяются две площади (Ниж-неэбеляхская и Майат-Уджинская), отличающиеся по соотношению алмазов из III типа первоисточника. Россыпи алмазов I типа первоисточника установлены в основном в Кютюнгдинском и Молодо-Далдынском алмазоносных полях. В пределах Приленской алмазоносной области по типоморфным особенностям алмазов различаются две подобласти: 1) Кютюнгдинское и Молодо-Далдынское поля; 2) Средне-, Верхне- и Нижнеприленские поля. Для прогнозно-поисковых целей очень важным является установление в нижнекаменноугольных отложениях в доминирующем виде (иногда до 90 %) кристаллов алмаза I типа (кимберлитового генезиса) нередко при отсутствии алмазов III типа первоисточника. Кимберлитовый тип первоисточника алмазов этой территории характеризуется преобладанием кристаллов октаэдрического и переходного от него к ромбододекаэдрическому габитусов при за-

Рисунок 12. Алмазы из отложений россыпи Усунку-Юрэх (Приленский алмазоносный район).

Figure 12. Diamonds from the Usunku-Yurekh placer (Prilensky diamond-bearing region).

метном содержании ромбододекаэдров с блоковой скульптурой 1-й разновидности, а также алмазов с оболочкой 4-й разновидности. Существование зависимости между морфологией алмазов и их содержанием в кимберлитовых диатремах СП позволяет предположить наличие в данном районе богатых кимберлитовых тел среднепалеозойского (докаменноугольного) возраста со своеобразным типо-морфизмом алмазов. Однако на значительной территории Кютюнгдинской области отмечены россыпи, возникшие за счет многократного перемыва и переотложения вторичных коллекторов в отдельные периоды мезозойской истории россыпеобразования. В таких россыпях преобладают алмазы нижнеленской минералогической ассоциации невыясненного генезиса, в которых в свою очередь преобладают кристаллы III типа первоисточника, а также округлые алмазы, что сближает их с алмазами из некоторых россыпей Анабарского (Эбеляхского) района.

В пределах большой части ЛААСП в процессе геолого-поисковых работ открыты тысячи пунктов с находками алмазов, группирующихся в десятки россыпных полей в пределах четырех алмазоносных районов (Анабарского, Среднеоленекского, Нижнеоленекского и Муно-Тюнгско-го). Общим для них является низкое (10-15 %) суммарное содержание кристаллов октаэдрического и переходного от него к ромбододекаэдрическому габитусов при переменных значениях типичных округлых алмазов 1-й разновидности, серых ромбододекаэдров и близких к ним сложных додекаэдроидов 5 и 7-й разновидностей, а также желто-оранжевых кубоидов 2-й разновидности и поликристаллов типа карбонадо с лонсдейлитом (якутит) 11-й разновидности. Их различное соотношение образует несколько минералогических ассоциаций (эбеляхскую, куонапскую, укукитскую и др.), что следует учитывать при проведении здесь и на смежных территориях прогнозно-поисковых работ на алмазы.

Список литературы Особенности состава и формирования россыпей алмазов в краевых частях древних кратонов (на примере северо-востока Сибирской платформы)

- Зинчук, Н. Н. Типоморфизм алмазов Сибирской платформы / Н. Н. Зинчук, В. И. Коптиль. – Москва: Недра, 2003. – 603 с.

- Зинчук, Н. Н. Основные аспекты разномасштабного районирования территорий по типоморфным особенностям алмазов (на примере Сибирской платформы) / Н. Н. Зинчук, В. И. Коптиль, Е. И. Борис // Геология рудных месторождений. – 1999. – Т. 41, вып. 16. – № 6. – С. 516–526.

- Афанасьев, В. П. Минералогия и некоторые вопросы генезиса алмазов V и VII разновидностей (по классификации Ю. Л. Орлова) / В. П. Афанасьев, А. П. Елисеев, В. А. Надолинный, Н. Н. Зинчук, В. И. Коптиль [и др.] // Вестник Воронежского госуниверситета. Геология. – 2000. – № 5. – С. 79-97.

- Афанасьев, В. П. Минерагения древних россыпей алмазов восточного борта Тунгусской синеклизы / В. П. Афанасьев, Н. Н. Зинчук // Геология и геофизика. – 1987. – № 1. – С. 90-96.

- Афанасьев, В. П. Полигенез алмазов в связи с проблемой коренных россыпей северо-востока Сибирской платформы / В. П. Афанасьев, Н. Н. Зинчук, В. И. Коптиль // Доклады Академии наук. – 1998. – Т. 361, № 3. – С. 366–369.

- Афанасьев, В. П. Особенности распределения россыпных алмазов, связанных с докембрийскими источниками / В. П. Афанасьев, Н. Н. Зинчук, А. М. Логинова // Записки Российского минералогического общества. – 2009. – Т. 138, № 2. – С. 1–13.

- Бардухинов, Л. Д. Алмазы из древних осадочных толщ и их поставщики (на примере Якутской кимберлитовой провинции) / Л. Д. Бардухинов, Н. Н. Зинчук // Руды и металлы. – 2022. – № 2. – С. 65–86.

- Орлов, Ю. Л. Минералогия алмаза. Издание 2-е / Ю. Л. Орлов. – Москва: Наука, 1984. – 264 с.

- Василенко, В. Б. Геодинамический контроль размещения кимберлитовых полей центральной и северной частей Якутской кимберлитовой провинции (петрохимический аспект) / В. Б. Василенко, Н. Н. Зинчук, Л. Г. Кузнецова // Вестник Воронежского госуниверситета. Геология. – 2000. – № 3 (9). – С. 37–55.

- Горшков, А. И. Новый упорядоченный смешанослойный минерал лизардит-сапонит из кимберлитов Южной Африки / А. И. Горшков, Н. Н. Зинчук, Д. Д. Котельников, В. Г. Шлыков, А. П. Жухлистов [и др.] // Доклады РАН. – 2002. – Т. 382, № 3. – С. 374–378.

- Егоров, К. Н. Перспективы коренной и россыпной алмазоносности Юго-Западной части Сибирской платформы / К. Н. Егоров, Н. Н. Зинчук, С. Г. Мишенин, В. П. Серов, А. П. Секерин [и др.] // Сб.: Геологические аспекты минерально-сырьевой базы Акционерной компании «АЛРОСА»: современное состояние, перспективы, решения. Дополнительные материалы по итогам региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы геологической отрасли АК «АЛРОСА» и научно-методическое обеспечение их решений», посвященной 35-летию ЯНИГП ЦНИГРИ АК «АЛРОСА». – Мирный: МГТ, 2003. – С. 50–84.

- Зинчук, Н. Н. Особенности литолого-минералогических исследований при алмазопоисковых работах на Сибирской платформе / Н. Н. Зинчук // Бюллетень МОИП. Отдел геологический. – 2018. – Т. 93, вып. 1. – С. 91–102.

- Зинчук, Н. Н. Коры выветривания как основные поставщики местного материала в мезозойские алмазоносные россыпи / Н. Н. Зинчук // Известия ВУЗов. Геология и разведка. – 2018. – № 2. – С. 24–31.

- Зинчук, Н. Н. Алмазы из низкопродуктивных кимберлитов / Н. Н. Зинчук, Л. Д. Бардухинов // Руды и металлы. – 2022. – № 1. – С. 77–93.

- Зинчук, Н. Н. О специфике докембрийских источников алмазов в россыпях / Н. Н. Зинчук, Л. Д. Бардухинов // Вестник Пермского ун-та. Геология. – 2022. – Т. 21, № 2. – С. 149–166.

- Зинчук, Н. Н. Алмазы из полупромышленных кимберлитов / Н. Н. Зинчук, Л. Д. Бардухинов // Вестник Воронежского ун-та. Геология. – 2022. – № 2. – С. 32–45.

- Зинчук, Н. Н. Структурно-формационное и минерагеническое районирование территорий развития погребенных кор выветривания и продуктов их переотложения в алмазоносных регионах (на примере Якутской кимберлитовой провинции) / Н. Н. Зинчук, Е. И. Борис, Ю. Б. Стегницкий // Геология и геофизика. – 1998. – Т. 39, № 7. – С. 950–964.

- Котельников, Д. Д. Типоморфные особенности и палеогеографическое значение слюдистых минералов / Д. Д. Котельников, Н. Н. Зинчук // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. – 1996. – № 1. – С. 53–61.

- Котельников, Д. Д. Особенности глинистых минералов в отложениях различных осадочных формаций / Д. Д. Котельников, Н. Н. Зинчук // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. – 1997. – № 2. – С. 53–63.

- Котельников, Д. Д. Условия накопления и постседиментационного преобразования глинистых минералов в осадочном чехле земной коры / Д. Д. Котельников, Н. Н. Зинчук // Вестник Воронежского университета. Геология. – 2001. – № 12. – С. 45–51.

- Котельников, Д. Д. Об аномалии общей схемы преобразования разбухающих глинистых минералов при погружении содержащих их отложений в стратисферу / Д. Д. Котельников, Н. Н. Зинчук // Вестник Воронежского госуниверситета. Геология. – 2003. – № 2. – С. 57–68.

- Зинчук, Н. Н. Кремнистые минералы в кимберлитах / Н. Н. Зинчук // Вестник Воронежского университета. Геология. – 2022. – № 4. – С. 38–52.

- Зинчук, Н. Н. Особенности петрографического изучения кимберлитовых пород / Н. Н. Зинчук // Отечественная геология. – 2022. – № 4. – С. 34–49.

- Зинчук, Н. Н. О геохимических особенностях разновозрастных образований алмазоперспективных территорий / Н. Н. Зинчук // Отечественная геология. – 2023. – № 1. – С. 42–55.

- Зинчук, Н. Н. Литолого-стратиграфические исследования при алмазопоисковых работах / Н. Н. Зинчук // Вестник СВФУ. Науки о Земле. – 2023. – № 1 (29). – С. 5–28.

- Зинчук, Н. Н. Роль петролого-минералогических исследований при оценке потенциальной алмазоносности кимберлитов / Н. Н. Зинчук // Отечественная геология. – 2022. – № 1. – С. 59–70.

- Зинчук, Н. Н. Коры выветривания и их роль в формировании посткимберлитовых осадочных толщ / Н. Н. Зинчук // Руды и металлы. – 2022. – № 2. – С. 100–120.

- Зинчук, Н. Н. Особенности минерагении алмаза в древних осадочных толщах (на примере верхнепалеозойских отложений Сибирской платформы) / Н. Н. Зинчук, Е. И. Борис, Ю. Т. Яныгин. – Москва: Мирнинская городская типография, 2004. – 172 с.

- Зинчук, Н. Н. Структурно-кристаллохимические преобразования слоистых минералов на разных стадиях гипергенного изменения кимберлитов / Н. Н. Зинчук, М. Н. Зинчук, Д. Д. Котельников, В. Г. Шлыков, А. П. Жухлистов // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. – 2002. – № 1. – С. 47–60.

- Зинчук, Н. Н. Стратегия ведения и результаты алмазопоисковых работ / Н. Н. Зинчук, В. М. Зуев, В. И. Коптиль, С. Д. Чёрный // Горный вестник. – 1997. – № 3. – С. 53–57.

- Зинчук, Н. Н. Особенности кальцита из кимберлитовых пород / Н. Н. Зинчук // Вестник Воронежского университета. Геология. – 2023. – № 2. – С. 28–43.

- Зинчук, Н. Н. О геолого-поисковых типах кимберлитовых трубок / Н. Н. Зинчук // Известия Коми НЦ УрО РАН. Науки о Земле. – 2023. – № 2 (60). – С. 43–56.

- Зинчук, Н. Н. О специфике изучения алмаза при прогнозно-поисковых работах (на примере Сибирской платформы) / Н. Н. Зинчук, Л. Д. Бардухинов // Руды и металлы. – 2021. – № 3. – С. 59–75.

- Grachanov, S. A. The age of predictable primary diamond sources in the north-eastern Siberian platform / S. A. Grachanov, N. N. Zinchuk, N. V. Sobolev // Doklady Eart Sciences. – 2015. – V. 465. – № 2. – P. 1297–1301.

- Serov, I. V. Mantle sources of the kimberlite volcanism of the Siberian platform / S. I. Serov, V. K. Garanin, N. N. Zinchuk, A. Ya. Zinchuk, A. Ya. Rotman // Petrology. – 2001. – V. 9. – № 6. – P. 576–588.

- Vasilenko, V. B. Diamond potential estimation based on kimberlite major element chemistry / V. B. Vasilenko, L. G. Kuznetsova, N. I. Volkova, N. N. Zinchuk, V. O. Krasavchikov // Journal of Geochemical Exploration. – 2002. – V. 76. – № 2. – P. 93–112.

- Зинчук, Н. Н. Особенности гидротермального и гипергенного изменения слюдистых кимберлитов / Н. Н. Зинчук // Вестник Пермского университета. Геология. – 2023. – Т. 22, № 1. – С. 32–50.

- Зинчук, Н. Н. Сульфаты в кимберлитовых породах / Н. Н. Зинчук // Отечественная геология. – 2023. – № 2. – С. 56–72.

- Зинчук, Н. Н. Об особенностях флюидных и гидротермальных включений в некоторых минералах кимберлитов / Н. Н. Зинчук // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П. Н. Чирвинского. – Вып. 26. – Пермь: ПГНУ, 2023. – С. 45–64.

- Зинчук, Н. Н. Геолого-технологические особенности поисков и разработки кимберлитов / Н. Н. Зинчук // Разведка и охрана недр. – 2018. – № 10. – С. 6–15.

- Зинчук, Н. Н. Об использовании гипергенных образований кимберлитов при алмазопоисковых работах / Н. Н. Зинчук // Отечественная геология. – 2020. – № 2. – С. 62–80.

- Зинчук, Н. Н. Докембрийские источники алмазов в россыпях фанерозоя / Н. Н. Зинчук // Вестник Воронежского ун-та. Геология. – 2021. – № 3. – С. 50–59.

- Зинчук, Н. Н. Геологические исследования при поисках алмазных месторождений / Н. Н. Зинчук // Вестник Воронежского университета. Геология. – 2021. – № 4. – С. 35–52.

- Зинчук, Н. Н. Алмазы из современных россыпей Сибирской платформы. Статья 2. Лено-Анабарская субпровинция / Н. Н. Зинчук, В. И. Коптиль // Бюллетень МОИП. Отдел геологический. – 2017. – Т. 92, вып. 2. – С. 65–82.

- Зинчук, Н. Н. Идентификация и генезис лизардит-сапонитового смешанослойного образования в кимберлитах одной из трубок Южной Африки / Н. Н. Зинчук, Д. Д. Котельников, А. И. Горшков // Литология и полезные ископаемые. – 2003. – № 1. – С. 87–96.

- Зинчук, Н. Н. Апокимберлитовые породы / Н. Н. Зинчук, Ю. М. Мельник, В. П. Серенко // Геология и геофизика. – 1987. – № 10. – С. 66–72.

- Зинчук, Н. Н. Историческая минерагения: в 3-х томах: Т. 1. Введение в историческую минерагению / Н. Н. Зинчук, А. Д. Савко, Л. Т. Шевырев. – Воронеж: ВГУ, 2005. – 590 с.

- Зинчук, Н. Н. Историческая минерагения: в 3-х томах: Т. 2. Историческая минерагения древних платформ / Н. Н. Зинчук, А. Д. Савко, Л. Т. Шевырев. – Воронеж: ВГУ, 2007. – 570 с.

- Зинчук, Н. Н. Историческая минерагения в 3-х томах: Т. 3. Историческая минерагения подвижных суперпоясов / Н. Н. Зинчук, А. Д. Савко, Л. Т. Шевырев. – Воронеж: ВГУ, 2008. – 622 с.

- Савко, А. Д. Эпохи мощного корообразования в истории Земли / А. Д. Савко, Л. Т. Шевырев, Н. Н. Зинчук. – Воронеж: ВГУ, 1999. – 102 с.

- Толстов, А. В. Вклад Алмазной лаборатории ЦНИГРИ в научную кладовую Якутии / А. В. Толстов, Н. Н. Зинчук // Руды и металлы. – 2022. – № 2. – С. 25–35.

- Харькив, А. Д. Петрохимия кимберлитов / А. Д. Харькив, В. В. Зуенко, Н. Н. Зинчук, А. И. Крючков, А. В. Уханов, М. М. Богатых. – Москва: Недра, 1991. – 304 с.

- Хитров, В. Г. Применение кластер-анализа для выяснения закономерностей выветривания пород различного состава / В. Г. Хитров, Н. Н. Зинчук, Д. Д. Котельников // Доклады АН СССР. – 1987. – Т. 296, № 5. – С. 1228–1233.

- Зинчук, Н. Н. Изменение минерального состава и структурных особенностей кимберлитов Якутии в процессе выветривания / Н. Н. Зинчук, Д. Д. Котельников, В. Н. Соколов // Геология и геофизика. – 1982. – № 2. – С. 42–53.