Особенности состава пигментов, белков и липидов у аборигенных и адвентивных видов рода Artemisia

Автор: Богданова Елена Сергеевна, Нестеров Виктор Николаевич, Розенцвет Ольга Анатольевна, Зубова Светлана Николаевна, Макурина Ольга Николаевна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Биология и биотехнология

Статья в выпуске: 1 т.8, 2018 года.

Бесплатный доступ

Изучены сходства и различия состава липидов, белков и фотосинтетических пигментов нативных и чужеродных видов рода Artemisia. Было обнаружено, что адвентивный вид A. sieversiana по сравнению с местными видами Artemisia имеет более высокое содержание фотосинтетических пигментов, белков, фосфатидилхолина и низкий уровень резервных нейтральных липидов. Предполагается, что это связано с видовыми особенностями, генетическим статусом вида, так и местом произрастания растений и природно-климатическими условиями Сызранского района и Ульяновской области.

Аборигенные и адвентивные растения, липиды, пигменты, белки

Короткий адрес: https://sciup.org/149129612

IDR: 149129612 | УДК: 574/577 | DOI: 10.15688/jvolsu11.2018.1.2

Текст научной статьи Особенности состава пигментов, белков и липидов у аборигенных и адвентивных видов рода Artemisia

DOI:

Введение. Род Artemisia (полынь) насчитывает около 400 видов и является одним из крупных в семействе Asteraceae. Как правило растения полыни представляют собой многолетние травы или полукустарники. Растения рода Artemisia пластичные виды, способные заселять территории с разными экологическими условиями. Распространены по всему северному полушарию, особенно в умеренном поясе Европы и Азии [10].

Среди растений данного рода встречаются аборигенные и адвентивные виды. В настоящее время адвентизация флоры стала одним из показателей мощной антропогенной трансформации окружающей среды, которой подвержены флоры многих регионов [1]. Известно, что адвентивные виды более эффективно используют условия среды, чем аборигены, что усиливает их конкурентные способности и позволяет им вытеснять многие виды растений, повышать свою численность и успешно захватывать новые территории. Внедрение адвентивных видов обедняет видовой состав и упрощает структуру растительных сообществ, снижает их биоразнообразие [3]. Исследование морфологических, физиолого-биохимических особенностей, влияющих на способности адвентивных видов позволяет, определить скорость адаптации и возможность корректировки их поведения в процессе натурализации [11; 14].

Следует отметить, что многие виды растений рода Artemisia продуцируют компоненты, обладающие широким спектром биологической активности: эфирные масла, дубильные вещества, органические кислоты, каро- тин, аскорбиновую кислоты, гликозиды, абсин-тин и анабсинтин и т. д. [4]. Эфирные масла полыней проявляют антибактериальную, ан-тифунгинальную, противовирусную активность [16]. Спиртовые извлечения, содержащие полифенольные соединения, обладают антиоксидантным и бактерицидными свойствами [17]. Биологически активные соединения из растений Artemisia, используются в качестве фармацевтических и косметологических препаратов, пищевых добавок [12].

Как известно, компонентный состав полыней может значительно меняться в зависимости от условий произрастания, стадии онтогенеза и видовых особенностей [5]. В связи с этим, нами была предпринята попытка выявить сходства и различия состава ключевых клеточных компонентов, определяющих рост, развитие и продуктивность растений у аборигенных и адвентивных видов. Задачей работы являлось исследование количественного содержания пигментов, белков и липидов у аборигенных и адвентивных видов рода Artemisia.

Объекты исследования и методы. В качестве объектов исследования были выбраны растения Artemisia abrotanum L., A. marshaliana Spreng., A. santonica L., A. sieversiana Willd. Растения отбирали на территории Сызранского района Ульяновской области, в первой половине дня в середине июля 2016 года. Для анализов использовали листья, собранные с 15–20 растений одного вида. Из усредненной массы составляли три биологические пробы по 0,5–2 г сырой массы. Да- лее растительный материал замораживали в жидком азоте, где хранили до начала проведения анализов. Одновременно отбирали образцы почвы на глубине 15–20 см для определения кислотности, влажности, температуры, а также химического анализа.

Анализ водной вытяжки из 100 г почвы проводился в сертифицированной лаборатории абиотических факторов в Институте экологии Волжского бассейна РАН.

Анализ пигментов. Высечки из средней части листьев фиксировали кипящим ацетоном. В ацетоновой вытяжке при длинах волн 662 и 644 нм (Хл) и 470 нм (Кар) содержание фотосинтетических пигментов определяли спектрофотометрически на приборе UV1700 («Shimadzu», Япония) в 3–4 кратной биологической повторности [2; 9].

Анализ белков. Растительный материал экстрагировали на холоде с 5 мл дистиллированной воды. Листья гомогенизировали в фарфоровой ступке вручную, что относится к мягкому способу воздействия. Гомогенат центрифугировали в течение 15 мин при 8000 g. Супернатант отделяли от осадка, объем доводили до 10 мл и использовали для количественного определения водорастворимых белков (ВБ) по методу Лоури [13] на спектрофотометре (ПромЭкоЛаб ПЭ_3000 УФ, Россия) при л = 750 нм, используя калибровочные графики со стандартным раствором бычьего сывороточного альбумина (Calbiochem, Германия) на дистиллированной воде.

Определение липидного состава. Липиды экстрагировали смесью хлороформа и метанола (1:2) с одновременным механическим разрушением тканей. Разделение липидов осуществляли методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) [7]. Количество фосфолипидов (ФЛ) определяли по содержанию неорганического фосфора, гликолипидов (ГЛ) и нейтральных липидов (НЛ) – денситометрически на приборе «Денскан-04» (Ленхром, Россия). Хроматограммы анализировали в режиме параболической аппроксимации по градуировочным зависимостям, используя моногалактозилдиацилглицерин (МГДГ) и трипальмитат в качестве стандартов. Суммарное содержание (СЛ) липидов рассчитывали как сумму НЛ, ГЛ и ФЛ [15].

Статистика. Анализ каждого компонента проводили трижды в каждой биологической пробе. Данные в таблицах и на рисунках представлены как среднее арифметическое со стандартной ошибкой.

Результаты и обсуждение. В работе исследовано 4 вида растений рода Artemisia , три из которых являются аборигенными видами, а A. sieversiana относится к адвентивному виду [1]. Растения представляют разные жизненные формы. По экологическому режиму, обусловленному увлажнением, они являются мезо- и мезоксерофитами (табл. 1).

Как видно из приведенных данных таблицы 2 почва в местах произрастания исследованных образцов существенно различались

Таблица 1

Эколого-биологические особенности анализируемых видов

|

Виды |

Жизненная форма |

Экологическая группа по увлажнению почвы |

Генетический статус вида |

|

A. abrotanum |

Полукустарник; хамефит |

Мезофит |

аборигенный |

|

A. marshaliana |

Полукустарничек; хамефит |

Мезоксерофит |

аборигенный |

|

A. santonica |

Полукустарничек; хамефит |

Мезоксерофит |

аборигенный |

|

A. sieversiana |

Однолетник или двулетник; терофит, гемикриптофит |

Мезофит |

адвентивный |

Таблица 2

Почвенные факторы

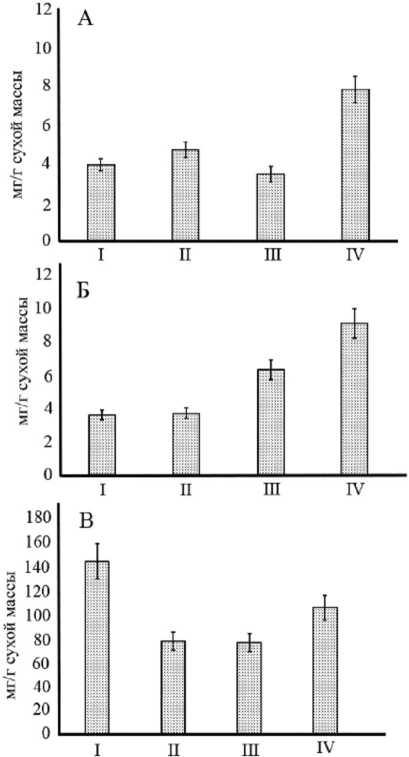

Исследование состава и содержания пигментов является важной характеристикой процессов фотосинтеза, реализация которого влияет на рост и продуктивность растений. Наше исследование показало, что суммарное содержание пигментов в растениях варьировало в интервале 3,4–4,7 мг/г сухой массы (рис. 1, А ).

При этом в листьях адвентивного вида A. sieversiana количество пигментов было в 1,7– 2,3 раза выше, чем у аборигенных видов. Подобно содержанию пигментов обнаружено высокое содержание ВБ (рис. 1, Б ). Однако по содержанию суммарных липидов такой закономерности между видами не выявлено (рис. 1В). Вместе с тем содержание липидов у A. abrotanum и A. sieversiana было ниже, чем у A. marshaliana и A. santonica , вероятно данный показатель связан с режимом увлажнения.

Вместе с общим содержание пигментов был исследован индивидуальный состав. Установлено, что листья адвентивных растений A. sieversiana характеризовались более высоким содержанием хлорофиллов а (4,9 мг/г сухой массы) и б (1,7 мг/г), а также каротиноидов (1,2 мг/г) по сравнению с аборигенными видами (см. рис. 2).

Рис. 1. Суммарное содержание пигментов ( А ), белков ( Б ) и липидов ( В ) в листьях растений Artemisia: I – A . abrotanum , II – A . marshaliana , III – A . santonica , IV – A . sieversiana

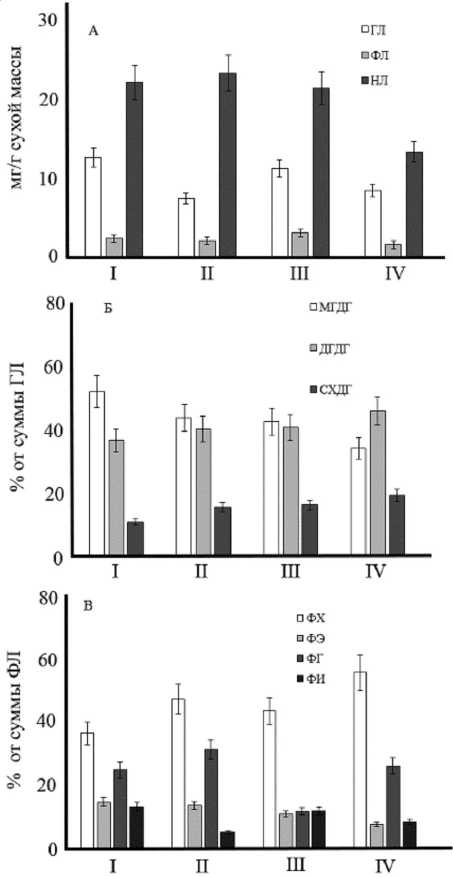

Состав липидов, выделенных экстрактивным методом из клеток растений, обычно состоит из полярных липидов – структурного матрикса мембран – и нейтральных липидов. Боль- шая часть компонентов НЛ является метаболическим и энергетическим резервом клетки. Согласно данным рисунка 3 у всех исследованных растений отмечали высокое содержание НЛ

Рис. 2. Состав фотосинтетических пигментов в листьях растений Artemisia: I – A . abrotanum , II – A . marshaliana , III – A . santonica , IV – A . sieversiana

Рис. 3. Состав суммарных индивидуальных липидов в растения Artemisia: I – A . abrotanum , II – A . marshaliana , III – A . santonica , IV – A . sieversiana

(13,4–23,4 мг/г сухой массы) по сравнению с ГЛ и ФЛ. В то же время содержание НЛ в растениях в A. abrotanum , A. marshaliana , A. santonica было примерно равным, но в 1,5 раза выше, чем в A. sieversiana (рис. 3, А ).

Среди ГЛ, локализованных во внутренних мембранах хлоропластов, идентифицировали МГДГ, дигалактозилдиацилглицерин (ДГДГ) и сульфохиновозилдиацилглицерин (СХДГ). Известно, что обычно МГДГ и ДГДГ составляют около 50 % и 30 %, а на долю СХДГ приходится 5–12 % от суммы ГЛ [6]. В листьях мезофитного полукустарничка A . abrotanum можно видеть классическое распределение липидов, в котором содержание МГДГ оставляло 52 %, ДГДГ – 37 %, а СХДГ – 11 % от суммы ГЛ (рис. 3, Б ). В листьях кустарничков A. marshaliana и A. santonica , приуроченных к более засушливым условиям произрастания , количества МГДГ и ДГДГ были примерно равными при более высоком содержании СХДГ (15,0 и 16,0 %). В отличие от кустарничков в травянистом виде A . sieversiana содержание ДГДГ существенно превосходило содержание МГДГ, несмотря на то, что этот вид также как A. abrotanum является мезофитом. Выявленные различия у аборигенных видов связаны с режимом увлажнения, а существенная разница в соотношении ГЛ между аборигенными и адвентивными видами, по-видимому, определяется генетическим статусом вида.

Фракция ФЛ – структурного компонента непластидных мембран – содержала фосфатидил -холин (ФХ), -этаноламин (ФЭ), -глицерин (ФГ), -инозит (ФИ). В высших растениях такие компоненты как ФХ и ФЭ являются основными ФЛ непластидных мембран растений. Результаты нашего исследования показали, что во фракции ФЛ доминировали ФХ (56,0–36,7 %), при этом наибольшие значения в содержании ФХ были получены для A . sieversiana (рис. 3, В ). Обычно в высших растениях содержание ФГ не превышает 12–15 % [8], результаты нашего исследования показали, что в составе ФЛ таких растений как A . abrotanum , A. marshaliana и A. sieversiana содержания ФГ превышало 30 % от суммы ФЛ.

Заключение. Полученные результаты показывают, что адвентивный вид A. sieversiana отличался от аборигенных видов более высо- ким содержанием функционально активных групп таких молекул, как фотосинтетические пигменты, белки, НЛ, а также ФХ. Можно предположить, что выявленные различия в количественном содержании данных групп молекул может быть с связано как с видовыми особенностями и генетическим статусом вида, так и местом произрастания растений и природно-климатическими условиями Сызранского района и Ульяновской области.

Список литературы Особенности состава пигментов, белков и липидов у аборигенных и адвентивных видов рода Artemisia

- Дронин, Г. В. Чужеродные адвентивные виды растений во флоре особо охраняемых природных территорий в бассейне р. Сызранки район Засызранье / Г. В. Дронин // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. - 2014. - Т. 23, № 3. - С. 103-111.

- Маслова, Т. Г. Критическая оценка спектрофотометрического метода количественного определения каротиноидов В / Т. Г. Маслова, И. А. Попова, О. Ф. Попова // Физиология растений. - 1986. - Т. 33, № 3. - С. 615-619.

- Ямалов, С. М. Адвентивный компонент степных и луговых сообществ Южного Урала / С. М. Ямалов, А. В. Баянов, Я. М. Голованов // Вестник ОГУ. - 2013. - № 5. - C. 153-157.