Особенности состояния недоношенных новорожденных с бронхолегочной дисплазией

Автор: Черненков Ю.В., Нечаев В.Н., Нестерова Д.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Педиатрия

Статья в выпуске: 2 т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить частоту бронхолегочной дисплазии (БЛД) у недоношенных детей, оценить степень функционального поражения респираторного тракта и эффективность респираторной поддержки. Материал и методы. Проведено обследование 36 женщин и 38 недоношенных детей (две двойни). Результаты. У 99% обследованных женщин беременность была осложнена хронической внутриутробной гипоксией плода; у 2,1 % резус-конфликтом. В 43,2% случаев во время беременности выявлена ОРВИ; у 15,3% отягощенный акушерский анамнез; 5% женщин имели вредные привычки (курение, прием алкоголя). В 2015 г. зарегистрировано 5 летальных исходов (13,2%). Переведены в другие ЛПУ для дальнейшего лечения 14 детей (36,8%); остальные 19 (50%) выписаны домой. Один ребенок доношенный, остальные недоношенные. У 87,7% детей с БЛД первичным диагнозом был РДСН; у 4,2% — аспирация мекония, у 8,1 % — врожденная пневмония. Получили терапию сур-фактантом однократно 15 детей (30,5%), из них 9 новорожденных (23,7%) получили этот препарат повторно. Всем новорожденным проводилась посиндромная интенсивная терапия, включая респираторную поддержку. ИВЛ осуществляли 8,4±2,3 дня 14 детям; 17,3±3,8 дня — 13 детям; 23,4±4,1 дня — одиннадцати. Назальный СРАР применялся у 23 новорожденных: у 4-6,8±1,9 дня; у 13 менее 16,8±2,9 дня; у 6 детей более 23,2±3,8 дня. Заключение. Необходимы: профилактика во время беременности глюкокортикоидами, пролонгирование беременности; у недоношенных новорожденных — сурфактантная терапия; адекватное оказание реанимационной помощи в родильном зале, проведение оксигенотерапии и респираторной поддержки. Уменьшение времени ИВЛ и расширение показаний для неинвазивных методов респираторной терапии позволило сократить число случаев БЛД, снизить тяжесть течения этого заболевания и улучшить прогноз.

Блд, недоношенные дети, профилактика блд, респираторная терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/14918443

IDR: 14918443

Текст научной статьи Особенности состояния недоношенных новорожденных с бронхолегочной дисплазией

1 Введение. Бронхолегочная дисплазия (БЛД) новорожденных — хроническое полиэтиологическое заболевание легких, возникающее преимущественно у глубоко недоношенных детей. Частота БЛД обратно пропорциональна гестационному возрасту и массе тела при рождении. Так, у детей с весом при рождении 501–750 г, по результатам различных исследований, БЛД отмечается в 35-67%, а у детей с массой тела 1251-1500 г при рождении — в 1,1-3,6% случаев. Выхаживание таких детей достаточно сложное и порой носит затяжной характер.

Первое описание БЛД опубликовано W. Н. Northway в 1967 г. и представляло собой обзор историй болезней, данных рентгенограмм и патологоанатомических заключений 32 недоношенных детей, перенесших СДР и требовавших ИВЛ и кислородной поддержки в течение 24 часов и более [1]. Наблюдавшиеся дети имели средний гестационный возраст 32 недели и среднюю массу тела при рождении 2200 г. На основании этих данных W. Н. Northway сделал заключение о появлении нового хронического заболевания легких — БЛД, развитие которого он связывал с проведением ИВЛ и длительным (более 150 часов) использованием для дыхания высоких концентраций кислорода. Сегодня многими признается неудачность этого термина для обозначения по сути ятрогенного заболевания, имеющего мало сходства с врожденными состояниями, однако альтернативного наименования не предложено. В России диагноз БЛД впервые поставлен в 1989 г. в Санкт-Петербурге. В 1995 г. БЛД была включена в классификацию клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей [1].

Основные факторы, способствующие развитию БЛД, следующие:

-

1. Незрелость легких недоношенного ребенка.

-

2. Токсическое действие кислорода. Экспериментально показано, что кислород может участвовать в патогенезе поражений, наблюдаемых на разных

-

3. Баротравма легких.

-

4. Инфекция. Одной из причин развития вторичной инфекции является интубация трахеи и респираторная терапия [2].

стадиях БЛД. Токсическое действие высоких концентраций кислорода во вдыхаемой смеси приводит к повреждению эпителиального и эндотелиального клеточных барьеров и развитию протеинсодер-жащего отека легочной ткани, что сопровождается снижением растяжимости альвеол, уже нарушенных вследствие дефицита сурфактанта.

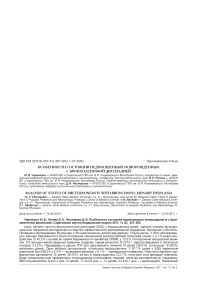

Значительное сужение малых и средних артерий вследствие утолщения интимы существенно затрудняет легочный кровоток. Под действием оксигеноте-рапии, проводимой по поводу РДСН и БЛД с легочной гипертензией, реактивность сосудистого русла остается сохранной, а вазоконстрикция обратимой [3]. Патогенез БЛД представлен на рис. 1.

Сопротивление легочной ткани повышается у новорожденных на первой неделе жизни, у которых в дальнейшем развивается бронхолегочная дисплазия. Дыхательные расстройства, наблюдаемые в течение первого года жизни, проявляются относительной гипоксией, задержкой углекислого газа (гиперкапнией), учащением дыхания (тахипноэ), снижением дыхательного объема, увеличением минутной вентиляции, низкой динамической растяжимостью и нарушением вентиляции. К факторам, которые определяют слабость дыхательной мускулатуры, относят повышенное потребление кислорода и возросшую работу дыхания. Эмфизему и ателектазы легких при бронхолегочной дисплазии можно объяснить затруднением оттока воздуха из легких. Тяжелое обструктивное поражение дыхательных путей может быть связано с гиперреактивностью бронхов [4].

В дальнейшем в зависимости от тяжести состояния используется дифференцированная тактика лечения.

До 28 суток жизни можно только заподозрить диагноз бронхолегочной дисплазии новорожденного; с 7 суток предположить развитие БЛД (при длительной ИВЛ и оксигенотерапии, которые не дают положительной динамики).

Рис. 1. Схема патогенеза БЛД [4]

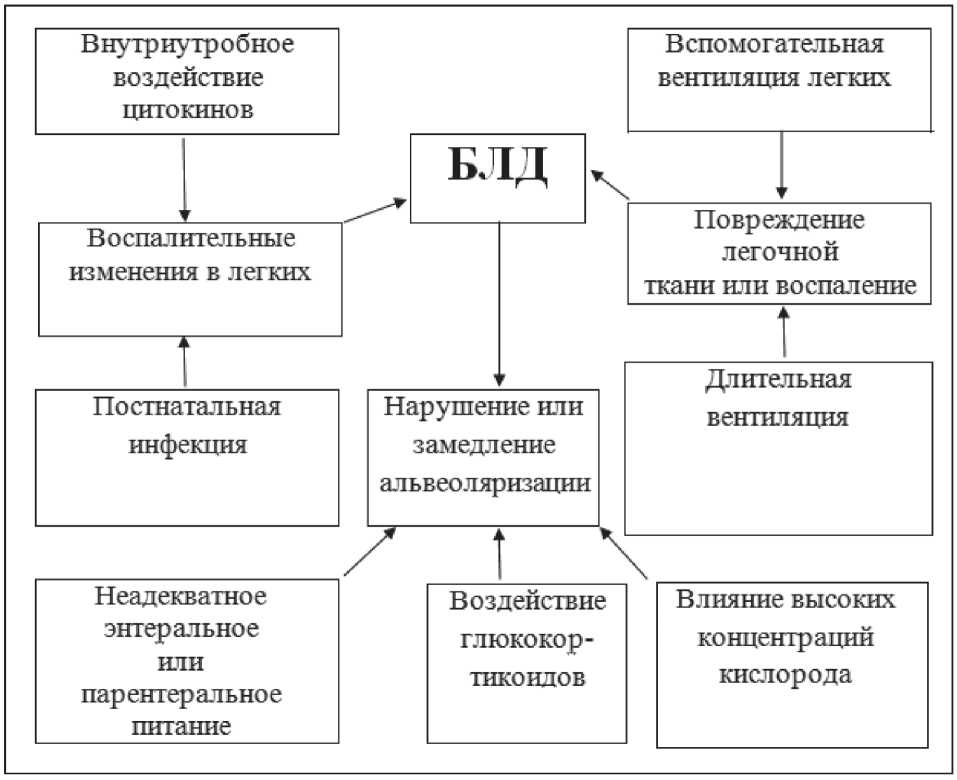

Тяжесть состояния определяем путем мониторинга SpO2, ЧДД, ЧСС, кислотно-основного и газового состояния крови (КОС), также используются другие вспомогательные инструментально-лабораторные данные (рентгенография органов грудной клетки, УЗИ-диагностика и др.). Основываясь на них, выставляют определенные параметры респираторной поддержки. Важную роль играет положительное давление вдоха и концентрация кислорода. Терапия направлена на то, чтобы у ребенка стимулировать самостоятельное дыхание, дающее возможность применять неинвазивные методы респираторной поддержки и, по возможности, осуществлять дотацию увлажненного кислорода низкими концентрациями (до 30%). Лечение бронхолегочной дисплазии включает в себя также симптоматическую терапию: ингаляционные бронходилататоры и глюкокортикостероиды [5, 6]. На рис. 2 представлена респираторная поддержка при БЛД.

Формирование БЛД происходит в ранний неонатальный период жизни ребенка с респираторным дистресс-синдромом, и чаще на этапе реанимации и интенсивной терапии [8]. Первым важным шагом при ведении глубоко недоношенных детей, особенно с очень низкой массой тела и экстремально низкой массой тела, является адекватное оказание первичной реанимационной помощи в родильном зале. Ключевыми моментами при этом выступают следующие:

-

1. Профилактика гипотермии.

-

2. Респираторная терапия в рамках концепции «защиты легких».

-

3. Раннее использование респираторной поддержки с постоянным положительным давлением в легких в конце выдоха, которое способствует созданию и поддержанию функциональной остаточной емкости легких, препятствует ателектазированию, снижает работу дыхания.

-

4. До начала вентиляции осуществить маневр «продленного раздувания легких» с помощью аппарата ИВЛ с задержкой давления на вдохе для наиболее эффективного расправления альвеол.

-

5. Раннее введение сурфактанта новорожденным до 27 недели гестации, новорожденным 27–29 недели гестации, а также новорожденным менее 32 недель гестации. Сурфактант должен быть введен в течение 20 минут после рождения в дозе не менее 200 мг/кг массы тела (у новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ возможно повторное введение сурфактанта).

-

6. Контроль оксигенации: целевой уровень сатурации в пределах 91-95%.

-

7. Предотвращение перегрузки жидкостью при проведении инфузионной терапии (контроль водного баланса).

-

8. Потеря массы тела в первые пять суток жизни у недоношенных детей должна быть не более 10-15%, но и не должно быть значительной прибавки веса.

-

9. Назначение системных кортикостероидов, особенно новорожденным с очень низкой или экс-

Рис. 2. Схема респираторной поддержки при БЛД [7]

-

10. Назначение кофеина детям с очень низкой или экстремально низкой массой тела (20% в нагрузочной дозе 20 мг/кг, затем 5–10 мг/кг) для поддержания неинвазивных методов респираторной терапии.

-

11. Применение диуретиков только по строгим показаниям (например, при рентгенологических признаках отека легких).

-

12. Применение бронходилататоров: беродуал по 1 капле в 1,5-2,0 мл NaCl 0,9% каждые 6-8 часов ингаляционно. По показаниям — ингаляции с глюкокортикоидами.

-

13. Нутритивная поддержка: 130–140 ккал/кг к концу второй недели жизни [6, 9].

тремально низкой массой тела, внутривенно. Кроме того, возможно назначение ингаляционных глюкокортикостероидных препаратов.

В последние годы стали широко использовать в лечении недоношенных детей неинвазивные и малоинвазивные методы интенсивной респираторной терапии и введения сурфактантов.

Цель исследования: изучить частоту БЛД у недоношенных детей, оценить степень функционального поражения респираторного тракта, эффективность респираторной поддержки.

Материал и методы . За 2015 г. в Клиническом перинатальном центре Саратовской области проведено обследование 36 женщин и 38 недоношенных детей (две двойни), 27 находящихся в ОРИТН и 11 в ОПННД. Материалом для исследования послужили анкеты матерей и медицинская документация: диспансерные карты беременных, заключения об ультразвуковом скрининге плода, истории родов и развития новорожденных. Методы исследования: анализ анкет и медицинской документации, осмотр, оценка степени ОДН, кислотно-основного состояния и газов крови, рентгенологического обследования органов грудной клетки, оценка эффективности сурфактантной терапии, методов респираторной поддержки и оксигенотерапии.

Результаты. У 99% обследованных женщин беременность осложнилась хронической внутриутробной гипоксией плода (ХВГП); у 2,1% резус-конфликтом. В 43,2% случаев выявлена острая респираторно-вирусная инфекция (ОРВИ) во время беременности; у 15,3% женщин оказался отягощенный акушерский анамнез, из них 5% имели вредные привычки (курение, прием алкоголя). Первородящих пациенток было 27,4%, повторнородящих 72,6%. В сельской местности проживали 33,5%.

Учитывая большое количество детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в 2015 г. зарегистрированы 5 летальных исходов (13,2%). Для дальнейшего лечения переведены в другие ЛПУ (в стабильном состоянии) 14 детей (36,8%); остальные 19 пациентов (50%) выписаны домой. Всего один ребенок был доношенным (аспирационная бронхопневмония); остальные недоношенные. Частота развития БЛД у новорожденных с ЭНМТ составила 60,5%; у детей с ОНМТ 27,9%.

Распределение детей по сроку гестации и массе тела представлено в табл. 1, 2.

Таблица 1

Распределение новорожденных по массе тела

|

Масса новорожденного |

Количество детей |

|

500–1000 |

4 |

|

1000–1500 |

3 |

|

1500–2000 |

11 |

|

2000–2500 |

7 |

|

2500–3000 |

12 |

|

3000–3500 |

1 |

|

Более 3500 |

- |

Таблица 2

Распределение новорожденных по срокам гестации

|

Срок гестации |

Общее число новорожденных |

|

Менее 28 недель гестации |

4 |

|

27–28 |

3 |

|

29–30 |

7 |

|

31–32 |

4 |

|

33–34 |

8 |

|

35–36 недель |

11 |

|

37 недель и более |

1 |

Обсуждение. У большинства детей с БЛД (87,7%) первичный диагноз был РДСН; у 8,1% врожденная пневмония; у 4,2% аспирация мекония (аспирационная мекониальная бронхопневмония). Факторами риска развития БЛД у новорожденных также стали срок гестации менее 30 недель и низкая масса тела при рождении (менее 1500 г), низкая оценка по шкале Апгар (на 1-й минуте: 3,7±1,6; на 5-й минуте: 4,9±1,8). Получили сурфактантную терапию однократно15 (30,5%) детей; из них 9 (23,7%) новорожденным сурфактант эндотрахеально вводили повторно. Всем новорожденным проводилась интенсивная терапия, включая респираторную поддержку. ИВЛ осуществлялась 14 детям в течение 8,4±2,3 дня (в 2014 г. 19 случаев); 13 детям в течение 17,3±3,8 дня; 11 новорожденным в течение 23,4±4,1 дня. Назальный СPAP потребовался 23 новорожденным (в 2014 г. 17 случаев): у 4 пациентов длительность проведения составила 6,8±1,9 дня; у 13 менее 16,8±2,9; у 6 новорожденных более 23,2±3,8 дня.

Применяемая тактика лечения в виде профилактики во время беременности глюкокортикоидами и ее пролонгирование; проведение у новорожденного сурфактантной терапии: инвазивным методом через интубационную трубку (INSURE) (15 детей) и малоинвазивно через тонкий катетер (LISА) (9 пациентов); адекватное оказание реанимационной помощи в родильном зале и респираторная поддержка (nСРАР) позволили снизить количество БЛД, в том числе тяжелых форм, повысить качество помощи при этой патологии.

Заключение. Снижение времени проведения оксигенотерапии с высокими концентрациями кислорода и искусственной вентиляции легких, а также расширение показаний для малоинвазивных методов сурфактантной (LISA) и респираторной терапии (назальный СРАР), адекватное вскармливание позволяют заметно уменьшить число случаев БЛД и тяжесть течения, повысить эффективность терапии, сократить сроки лечения (на 12%) и улучшить качество жизни недоношенных детей.

Список литературы Особенности состояния недоношенных новорожденных с бронхолегочной дисплазией

- Овсянников Д.Ю., Кузьменко Л.Г., Дегтярева Е.А. Бронхолегочная дисплазия у детей. М., 2011; с. 122-128

- Александрович Ю.С., Гордеев В.И. Базисная и расширенная реанимация у детей. СПб.: Сотис, 2007; 187 с.

- Любименко В.А., Мостовой А.В., Иванов С.Л. Высокочастотная искусственная вентиляция легких в неонато-логии. М.: Медицина, 2002; 257 с.

- Володин H.H. Heонатология: национальное руководство. M.: ГЭОТАР-Медиа, 2008; 138 с.

- The primary and emergency care to babies: Metodical letter of the Russian Ministry of Health from April 21, 2010 №15-4/10/2-3204. Russian (Первичная и реанимационная помощь новорожденным детям: методическое письмо Минздрава России от 21 апр. 2010 г. №15-4/10/2-3204

- Шабалов Н.П. Неонатология: учеб. пособие. М.: МЕДпресс-информ, 2006; 316 с.

- Интенсивная терапия и принципы выхаживания детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении: методическое письмо Минздрава России от 16.11.2011 г. №15-0/10/2-11336; 41 с.

- Черненков Ю.В., Нечаев В.Н. Диагностика, профилактика и коррекция врожденных пороков развития. Саратовский научно-медицинский журнал 2009; 5 (3): 379-383

- Александрович Ю.С., Пшениснов К.В. Интенсивная терапия новорожденных: руководство для врачей. СПб.: Изд-во Н-Л, 2013; 82 с.