Особенности состояния регуляторных систем организма и простудная заболеваемость школьников

Автор: Шептикина Т.С.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 2 (2), 2011 года.

Бесплатный доступ

Физическая культура считается одним из действенных факторов укрепления здоровья. Однако при планировании содержания процесса физического воспитания не учитывается сложность структуры здоровья и неоднозначность взаимосвязи его отдельных факторов с двигательной подготовленностью школьника. Данное обстоятельство затрудняет полноценное решение оздоровительных задач средствами физического воспитания, не обеспечивает должную защиту от простудных заболеваний.

Короткий адрес: https://sciup.org/140125338

IDR: 140125338

Текст научной статьи Особенности состояния регуляторных систем организма и простудная заболеваемость школьников

Volgograd State Physical Education Academy

Physical culture is considered one of the efficient factors of strengthening health. However, during planning of the content of the process of physical education is not considered the complexity of the structure of health and the ambiguity of the interrelation of its separate factors with the engine preparedness of schoolchildren. This circumstance hampers valuable solution of health-improvement problems with the means of physical training, does not ensure proper protection from the catarrhal diseases.

Проблема здоровья и его контроля является важнейшим звеном физического воспитания. Рассматривая проблему здоровья, большое количество специалистов [1, 2, 5 и др.] отметили, что оно в значительной степени зависит от состояния аппарата, управляющего и регулирующего процессами жизнедеятельности на основе обратных связей, причем констатируется факт, что показатели состояния аппарата управления малоинформативны для оценки состояния систем и функций организма.

Регуляторные механизмы отражают состояние вегетативной нервной системы и, в конечном итоге, определяют уровень адаптационного потенциала. Именно адаптационный потенциал объединяет такие важные категории теории и методики физического воспитания, как «физические способности», «физические возможности» и «энергетические ресурсы» [3], что позволяет использовать его в качестве интегрального критерия эффективности физической подготовленности и состояния здоровья студентов-спортсменов.

Состояние регуляторных механизмов тесно связано с уровнем защитных сил [4]. Изучение этого вопроса позволило установить, что в системе защитных сил организма выделяется два пути реализации функционального состояния иммунной системы: 1) антигенный, т. е. субстратный (при инфицировании или воздействий любого чужеродного агента) и 2) функциональный – чисто регуляторный, зависящий исключительно от колебаний общего функционального состояния организма (без возникновения первичного иммунного ответа). Основным принципиальным различием между указанными типами регуляции является именно отсутствие при регуляторном стрессорном иммунодефиците первичного иммунного ответа.

Состояние адаптационных возможностей и особенностей регуляции изучалось с использованием методики Р.М. Баевского по анализу вариабельности ритма сердца (ВРС).

Исследование проводилось на базе лицея № 5 и секции таэквондо (тренер Д.Н. Маркелов) г. Волгограда. Всего в исследованиях приняли участие школьники в возрасте 11–12 лет. В общей сложности под наблюдением находилось 19 школьников, среди которых 7 активно занимались спортом (баскетбол и таэквондо), а остальные относились к группе с пониженным двигательным режимом, ограниченным уроками физической культуры. Основные наблюдения проводились в декабре 2010 – феврале 2011 года. Предметом наблюдений являлся характер изменений показателей ВСР, регистрируемый в покое, а также после выполнения физической нагрузки, определяемой спецификой вида спорта. Анализ показателей и распределение участников по типам осуществлялись по рекомендациям [6].

Результаты исследований состояния регуляторных механизмов участников эксперимента приведены в таблице 1. Анализ состояния регуляторных механизмов выявил следующие их особенности: четыре человека относились к ваготоническому типу регулирования, семь имели эйтонический тип, один являлся симапатикотоником. Среди ва-готоников практически ни один человек не был подвержен простудной или гриппозной инфекции. Только у одного из них было непродолжительное недомогание, протёкшее без повышения температуры.

Представителям эйтонического типа вегетативного регулирования, имеющих показатели начала этого типа диапазона, удалось избежать заболеваний в текущем периоде. У эйтоников с показателями, близкими к верхней границе диапазона, заболевания встречались чаще.

Единственный представитель симпатикотонического типа также не подвергся заболеванию. Этот испытуемый по состоянию здоровья относился к специальной медицинской группы.

В группе спортсменов было четыре человека с ваготоническим типом регулирования, четыре – с эйтоническим типом. В этой группе испытуемых не болели ваготони-ки, эйтоники в той или иной степени перенесли заболевания.

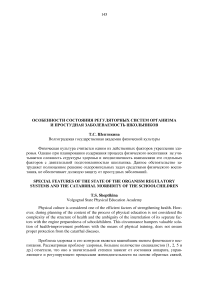

Таблица 1

Показатели состояния регуляторных механизмов участников эксперимента

|

Испытуемый |

Положение лежа |

Положение стоя |

ИН 2 /ИН 1 |

||||||

|

Амо |

Мо |

ΔХ |

ИН 1 |

Амо |

Мо |

ΔХ |

ИН 2 |

||

|

Неспортсмены |

|||||||||

|

К-н |

12 |

0,8 |

0,21 |

36 |

22 |

0,64 |

0,18 |

95 |

2,67 |

|

Р-н |

12 |

0,75 |

0,17 |

47 |

11 |

0,77 |

0,27 |

26 |

0,56 |

|

С-н |

8 |

0,77 |

0,36 |

14 |

|||||

|

Р-ко И |

16 |

0,61 |

0,18 |

73 |

30 |

0,48 |

0,07 |

446 |

6,13 |

|

Ш-н |

14 |

0,61 |

0,18 |

64 |

15 |

0,62 |

0,15 |

81 |

1,26 |

|

Р-в |

18 |

0,92 |

0,12 |

82 |

18 |

0,75 |

0,2 |

60 |

0,74 |

|

Х-в |

21 |

0,66 |

0,15 |

106 |

|||||

|

Б-в |

16 |

0,8 |

0,2 |

50 |

18 |

0,62 |

0,18 |

81 |

1,61 |

|

Г-в |

21 |

0,72 |

0,18 |

81 |

11 |

0,58 |

0,2 |

47 |

0,59 |

|

М-н |

11 |

0,9 |

0,25 |

24 |

11 |

0,8 |

0,22 |

31 |

1,28 |

|

Р-ко Д. |

8 |

0,94 |

0,26 |

16 |

8 |

0,81 |

0,39 |

13 |

0,77 |

|

С-ва |

9 |

0,82 |

0,31 |

18 |

9 |

0,76 |

0,21 |

28 |

1,59 |

|

Спортсмены |

|||||||||

|

С-ко |

11 |

0,7 |

0,2 |

39 |

22 |

0,46 |

0,14 |

171 |

4,35 |

|

Б-в |

6 |

0,87 |

0,43 |

8 |

14 |

0,51 |

0,17 |

81 |

10,07 |

|

П-ко |

15 |

0,65 |

0,15 |

77 |

20 |

0,51 |

0,11 |

178 |

2,32 |

|

Т-в |

12 |

0,8 |

0,19 |

39 |

10 |

0,78 |

0,22 |

29 |

0,74 |

|

З-в |

8 |

0,66 |

0,36 |

17 |

8 |

0,62 |

0,37 |

17 |

1,04 |

|

Б-в |

9 |

0,87 |

0,38 |

14 |

11 |

0,83 |

0,34 |

19 |

1,43 |

|

Г-в |

13 |

0,78 |

0,25 |

33 |

15 |

0,53 |

0,16 |

88 |

2,65 |

После рассмотрения составляющих кардиоритма было выявлено, что у неболевших в группе неспортсменов были более низкие показатели парасиматического отдела регуляции (Δ Х), нейрогуморальный фактор регуляции (Мо) в целом был выше у тех лиц, которые не болели. Однако по этому параметру такой однозначной картины обнаружено не было.

По характеру симпатической активности (АМо) в положении лёжа также не было выявлено однозначного влияния на адаптационные возможности и защитные силы организма как у неспортсменов, так и у спортсменов, хотя тенденция проявления взаимосвязи более низких показателей симпатической активности и более высоких показателей адаптационного потенциала имеется.

Для уточнения адаптационных возможностей испытуемых (таблица 2) было проведено изучение показателей кардиоритма при проведении активной ортостатической пробы. Их изучение показало, что в группе неспортсменов реакция на ортостатический стресс в целом положительной оказалась у половины испытуемых. Однако в этой подгруппе нормальная реакция была выявлена у четырех школьников, у двоих оставшихся реакция оказалась гиперсимпатикотонической, т. е. адаптационная реакция на стресс оказалась неадекватной: их организм отреагировал значительным изменением всех составляющих кардиоритма. Во второй половине подгруппы с неудовлетворительными показателями на ортостатическую пробу (также у четырех человек) была отмечена асимпатикотоническая реакция, свидетельствующая об отсутствии адаптационных резервов организма. У двоих человек не удалось определить характер реакции, но по динамике кардиоинтервалов ее также можно считать неудовлетворительной.

Аналогичный анализ кардиоритма у группы спортсменов показал, что только у одного из них проявилась асимпатикотоническая реакция, у трех человек отмечена нормотоническая реакция, у остальных – гиперсимпатикотония.

Сравнивая показатели кардиритма у обеих групп испытуемых, следует отметить, что в группе спортсменов в целом уровень адаптационного потенциала оказался выше, чем у неспортсменов.

Анализ особенностей изменений составляющих кардиоритма у каждого из испытуемых показал, что состояние напряжения отмечено у семерых школьников, еще у одного проявилась реакция перенапряжения, у остальных выявилась реакция срыва процессов адаптации. У последней подгруппы можно предположить возрастание риска подвергнуться заболеванию в случае воздействия болезнетворного стресс-фактора.

В группе спортсменов у всех без исключения испытуемых проявилась реакция напряжения, что свидетельствует о высоком уровне защитных сил организма на данный момент времени.

Для уточнения влияний физических нагрузок на характер адаптационных процессов в организме было проведен анализ показателей кардиоритма у группы спортсменов (табл. 2).

Таблица 2

Показатели кардиоритма у школьников активно занимающихся физическими упражнениями

|

Испытуемый |

Положение лежа до нагрузки |

Положение лежа после нагрузки |

ИН 2 /ИН 1 |

||||||

|

Амо |

Мо |

ΔХ |

ИН 1 |

Амо |

Мо |

ΔХ |

ИН 2 |

||

|

С-ко |

11 |

0,7 |

0,2 |

39 |

24 |

0,59 |

0,07 |

291 |

7,44 |

|

Б-в |

6 |

0,87 |

0,43 |

8 |

|||||

|

П-ко |

15 |

0,65 |

0,15 |

76 |

|||||

|

Т-в |

12 |

0,8 |

0,19 |

39 |

16 |

0,67 |

0,2 |

60 |

1,51 |

|

З-в |

8 |

0,66 |

0,36 |

17 |

14 |

0,6 |

0,24 |

49 |

2,89 |

|

Б-в |

9 |

0,87 |

0,38 |

14 |

11 |

0,68 |

0,29 |

28 |

2,05 |

|

Г-в |

13 |

0,78 |

0,25 |

33 |

17 |

0,64 |

0,17 |

78 |

2,35 |

Как видно из представленных результатов, переносимость нагрузки оказалась адекватной воздействию, несмотря на то, что в данную группу входили представители двух различных видов спорта (баскетбол и тхэквондо). Это говорит о том, что при планировании тренировочных заданий тренеры учитывали текущий уровень подготовленности своих подопечных.

Исходя из полученных данных, можно сделать следующее заключение: любое внешнее воздействие является для организма определенной силы стресс-фактором. Следовательно, чем мощнее воздействие, тем сильнее ответные реакции организма. Поэтому совпадение по времени воздействия двух и более факторов может приводить к срыву процессов адаптации и ухудшению общего функционального состояния, уровню проявления защитных сил. В этой связи важным моментом при построении тренировочного процесса или процесса оздоровительных занятий физическими упражнениями является учёт текущего адаптационного потенциала. А учитывая ритмику естественных процессов в организме, можно сделать вывод о том, что совпадение фаз с низкой адаптационной активностью с повышенными внешними воздействиями приводит к высокой степени риска заболевания. Однако следует подчеркнуть, что каждый человек живет по своим индивидуальным биоритмам, поэтому зоны риска для каждого человека индивидуальны, а главным является достижение к этому периоду такого уровня адаптационного потенциала и состояния регуляторных механизмов, которое гарантировало бы ему высокий уровень защиты от внешних воздействий.

Список литературы Особенности состояния регуляторных систем организма и простудная заболеваемость школьников

- Баевский, Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии/Р.М.Баевский. -М.: Медицина, 1979. -295 с.

- Баевский, Р.М. Использование принципов донозологической диагностики для оценки функционального состояния организма при стрессорных воздействиях (на примере водителей автобусов)/Р.М.Баевский, А.П. 3. Берсенева, Е.Ю.Берсенев, А.К.Ешманова//Физиология человека. -2009. Т.35. -№1. -С.41-51.

- Бальсевич, В.К. Конверсия высоких технологий спортивной подготовки как актуальное направление совершенствования физического воспитания и спорта для всех//ТиПФК. -1993. -№ 4. -С.21-22.

- Левандо, В.А. Спорт, стресс, иммунитет/В.А. Левандо//Вестник спортивной науки. -2005. -№3(8). -С.33-40.

- Могендович, М.Р. Физиологические основы лечебной физической культуры/М.Р.Могендович, И.Б.Темкин. -Ижевск: Удмуртия, 1975. -200 с.

- Прохорова, Л.И. Адаптационные реакции вегетативной нервной и сосудистой системы головного мозга во взаимосвязи с иммунологическими показателями при атопической бронхиальной астме: дисс. … канд.мед.наук. -Л., 1986. -232 с.