Особенности состояния зеленых насаждений в жилых зонах кампусов вузов на фоне значительных антропогенных нагрузок в условиях финансово-хозяйственных ограничений

Автор: Сомов Е.В., Выводцев Н.В., Кобаяси Р.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 5, 2015 года.

Бесплатный доступ

На примере территории студенческого городка Тихоокеанского государственного университета в статье рассмотрены особенности состояния зеленых насаждений в жилых зонах кампусов вузов, функционирующих в условиях повышенных антропогенных нагрузок и финансово-хозяйственных ограничений.

Озеленение кампусов вузов, состояние зеленых насаждений, дефекты кроны и ствола, влияние антропогенных нагрузок

Короткий адрес: https://sciup.org/14084293

IDR: 14084293 | УДК: 630*568:712.4.01

Текст научной статьи Особенности состояния зеленых насаждений в жилых зонах кампусов вузов на фоне значительных антропогенных нагрузок в условиях финансово-хозяйственных ограничений

-

- картирование зеленых насаждений на имеющейся топооснове масштаба 1:500 (осуществлялось методом перпендикуляров);

-

- таксационные исследования с определением жизненной формы, вида (согласно [2]), возрастной группы (в соответствии с внешними признаками по категориям: молодое, средневозрастное, взрослое, ста-

- рое), состояния (согласно [1] по категориям: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное), дефектов ствола и кроны, а также повреждений в результате воздействия биотических факторов;

-

- фотофиксацию особенностей развития и состояния растений (фотосъемка габитуса, характерные признаки состояния особей, а также имеющиеся дефекты и повреждения).

Результаты исследований и их обсуждение . В границах объекта было учтено 788 деревьев и 124 кустарника. Формирующиеся насаждения деревьев и кустарников (саженцы, самосев и поросль) представлены 164 и 55 особями соответственно. Результаты оценки состояния насаждений приведены в таблице.

Состояние зеленых насаждений студенческого городка ТОГУ, %

|

Состояние |

Насаждения деревьев |

Насаждения кустарников |

Газоны |

Цветники |

||

|

сформировавшиеся |

формирующиеся |

сформировавшиеся |

формирующиеся |

|||

|

Хорошее |

51 |

67 |

66 |

69 |

11 |

47 |

|

Удовлетворительное |

43 |

24 |

31 |

27 |

61 |

44 |

|

Неудовлетворительное |

6 |

9 |

2 |

4 |

28 |

8 |

Анализ данных таблицы показывает, что на объекте среди насаждений деревьев, как сформировавшихся, так и формирующихся, преобладают особи хорошего состояния. Доля деревьев удовлетворительного состояния также значительна, что объясняется значительным распространением повреждений, вызванных антропогенным фактором, а также недостаточностью ухода. По насаждениям кустарников ситуация аналогичная. Среди газонов преобладают покрытия удовлетворительного состояния. Хороших газонов мало. Газонов неудовлетворительного состояния значительная доля, что связано с вытаптыванием, обусловленным недостатками проектирования дорожно-тропиночной сети на некоторых учетных участках. Цветники в большинстве случаев в хорошем состоянии, но доля удовлетворительных также значительна по причине недостаточного ухода. Наличие цветников неудовлетворительного состояния обусловлено отсутствием ухода или заброшенностью места, отведенного под клумбы.

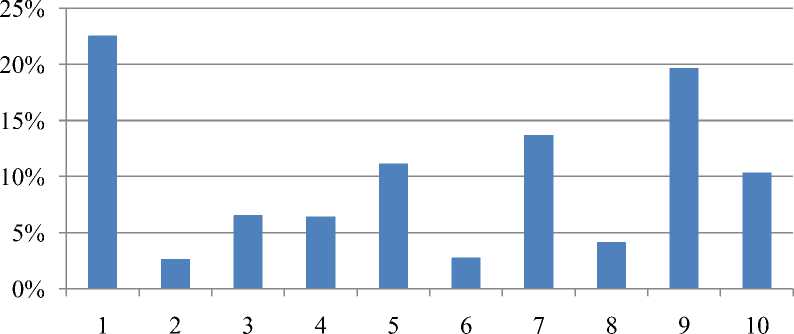

Анализ распространения дефектов кроны и ствола в насаждениях показывает, что из общего количества деревьев и кустарников число особей без дефектов составляет 53 %. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что около половины всех древесных растений, произрастающих на обследуемой территории, имеют различного рода аномалии развития и повреждения. Распределение встречающихся на объекте дефектов и повреждений деревьев и кустарников представлено на диаграмме (рис. 1), по данным которой наибольшую долю занимают различного рода гнили древесного ствола – 23 %. Возникновение стволовых гнилей на объекте в абсолютном большинстве случаев обусловлено наличием сухобокости (чаще всего в нижней части), в связи с чем наличие гнили и сухобокость, как правило, имеют место на одном и том же дереве (рис. 2, а ). Это объясняет большую долю сухобочин среди дефектов и повреждений в насаждениях – 20 %. Единично встречаются сухобочины без гнили (рис. 2, б ), однако это всего лишь временное явление в силу того, что сухобокость возникла недавно – появление стволовой гнили впоследствии, как правило, неизбежно.

Рис. 1. Распределение дефектов и повреждений деревьев и кустарников на территории студенческого городка ТОГУ: 1 – стволовая гниль; 2 – заболевание листьев; 3 – морозобойная трещина; 4 – наклон ствола; 5 – повреждение листьев насекомыми; 6 – механические повреждения стволаи ветвей;

7 – сокотечение; 8 – сухие ветви; 9 – сухобочина; 10 – прочие

Причина появления сухобочин – значительное по площади механическое повреждение коры до глубины расположения камбия. При незначительных повреждениях отмечается процесс зарастания. Развитие гнили, не связанной с сухобокостью, отмечено у деревьев, имеющих трещины, образовавшиеся под собственным весом в местах соединения стволов у многоствольников, а также у деревьев, имеющих морозобойные трещины. Значительное распространение имеет явление сокотечения – 14 %, когда из имеющегося ранения на стволе или ветви течет сок. Негативное последствие сокотечения связано с тем, что в месте намокания ствола со временем накапливаются густые обезвоженные массы (рис. 3, а ), что провоцирует начало процессов брожения, образования грибковых колоний и в конечном итоге может привести к загниванию древесного ствола.

а б

Рис. 2. Сухобочины на стволах деревьев: а – старая, сопровождающаяся гнилью; б – недавняя без гнили

а

б

Рис. 3. Сокотечение в местах повреждений стволов деревьев: а – из трещины, образовавшейся

под собственным весом стволов многоствольника; б – из морозобойной трещины

Наибольшая встречаемость сокотечения, в том числе на стадии начала загнивания древесины, отмечена на ильмах и тополях. Ранение ствола и ветвей и последующее сокотечение обусловлены обрезкой в процессе ухода в период вегетации, поломкой ветвей, возникновением трещин под действием собственного веса стволов у многоствольников (рис. 3, а ), образованием морозобойных трещин (рис. 3, б ), нанесением механических повреждений стволам в ходе хозяйственных работ.

Кроме того, отмечено значительное распространение различного рода повреждений листьев насекомыми – 11 %, однако данное явление имеет, скорее, естественный эпизодический характер, интенсивность которого меняется в разные годы без возникновения крупных очагов поражения.

Заметная доля в общем количестве дефектов и повреждений приходится на морозобойные трещины – 7 %. Морозобойные трещины образуются в зимний период в результате резкой смены оттепели на мороз. По причине неравномерного сжатия периферических и внутренних слоев древесины происходит разрыв тканей ствола. Образующаяся в результате трещина может иметь протяжение в несколько метров сверху вниз и распространяться на различную глубину вплоть до сердцевины. Отрицательные последствия данного повреждения, кроме эстетического дефекта, заключаются в том, что трещина служит местом для проникновения в древесину грибных заболеваний и насекомых вредителей. На обследованной территории явление отмечено в наибольшей степени на березе плосколистной и ильме низком.

Около 6 % дефектов приходится на наклон ствола, который нередко может достигать значительных углов, что в случае мягколиственных пород часто приводит к образованию трещин между многоствольника-ми или даже к повалу деревьев. Некоторое распространение имеют сухие ветви в кронах деревьев – 4 %, заболевания листьев – 3 %, а также механические повреждения ствола и ветвей – 3 %. В категорию «Прочие» отнесены дефекты и повреждения, имеющие долю менее 2 %: грибные заболевания ствола, повреждение ствола насекомыми (муравьи), ожог коры, дупла, искривление ствола, облом вершины, суховершинность, оголенные корни, поражение омелой.

Заключение . Проведенные исследования показывают, что в условиях высокой плотности проживающих в жилой зоне кампуса вуза обеспечить хорошее состояние зеленых насаждений возможно: 1) посредством оптимального проектирования дорожно-тропиночной сети, способной создать достаточный транзит для пешеходов; 2) созданием в необходимых местах ограждающих конструкций, препятствующих вытаптыванию и сбою газонов; 3) научно обоснованной организацией работ по уходу за насаждениями, что снизит уровень распространения многих дефектов деревьев и кустарников; 4) соблюдением щадящих правил проведения хозяйственных и строительных работ на территории, препятствующих образованию повреждений антропогенного характера; 5) повышением культурного уровня обучающихся и сотрудников университета. Часть предлагаемых мероприятий имеет предупреждающий характер, и их реализация способна повысить уровень состояния зеленых насаждений, в том числе в условиях финансовых ограничений вуза.

Список литературы Особенности состояния зеленых насаждений в жилых зонах кампусов вузов на фоне значительных антропогенных нагрузок в условиях финансово-хозяйственных ограничений

- Методика инвентаризации городских зеленых насаждений/Минстрой России; Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. -М., 1997. -12 с.

- Сосудистые растения советского Дальнего Востока: в 8 т./отв. ред. С.С. Харкевич. -Л.: Наука, 1989. -380 с.