Особенности статического равновесия у бадминтонистов различных возрастно-квалификационных групп

Автор: Тарасова Елена Владимировна, Румянцева Эльвира Римовна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

Способность к сохранению статического равновесия тела у бадминтонистов может снижаться вследствие длительных асимметричных двигательных нагрузок в тренировочном процессе. Целью исследования явилась оценка особенностей сохранения статического равновесия у бадминтонистов различных возрастно-квалификационных групп. Материалы и методы. В исследовании приняло участие 88 бадминтонистов различного спортивного стажа и квалификации. Статическое равновесие тела оценивалось с помощью стабилографического аппаратно-программного комплекса «Стабилан 01-2» с использованием пробы Ромберга в тесте с открытыми и закрытыми глазами в подготовительный и переходный периоды годичного тренировочного цикла подготовки. Оценивались следующие показатели: MO(x), мм; MO(y), мм. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы Microsoft Excel и пакета анализа данных Statistica 8.0. Для сравнения выборок использовался параметрический t-критерий Стьюдента. Нормальность распределения проверялась с помощью критерия Шапиро-Уилка. Статистические данные представлены как среднее арифметическое и стандартная ошибка среднего. Исследуемые параметры считались статистически значимыми при p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Бадминтон, асимметричные двигательные нагрузки, статическое равновесие

Короткий адрес: https://sciup.org/14121204

IDR: 14121204 | УДК: 796.01:612 | DOI: 10.34014/2227-1848-2021-2-114-124

Текст научной статьи Особенности статического равновесия у бадминтонистов различных возрастно-квалификационных групп

Введение. Как известно, бадминтон относится к ситуационным видам спорта, где спортсмену во время игры приходится постоянно перемещаться по корту, при этом с высокой точностью и быстротой ответных маневров следить за воланом и действиями соперника [1, 2]. Этот вид спорта характеризуется высокой динамичностью, внезапной сменой игровых ситуаций, необходимостью сохранять и удерживать равновесие тела во время энергичного движения на протяжении всего гейма [3–9]. Также стоит отметить, что бадминтон является видом спорта с асимметричной двигательной активностью: чаще нагрузка приходится на одну сторону тела, что может приводить к развитию асимметрии вертикальной позы и, возможно, значительно снижать проявление спортивного мастерства спортсмена [10–12].

Известно, что способность поддерживать вертикальное положение тела обусловлена совокупной работой сенсорных анализаторов (зрительный, вестибулярный, проприоцептивный, тактильный), являющихся афферентным звеном в механизмах регуляции позной устойчивости, и различных компонентов центральной нервной системы, интегрирующих все входящие сигналы и дающих эфферентные импульсы постуральным мышцам [13–17]. На сегодняшний день накоплен достаточный материал, указывающий на то, что работа зрительного аппарата вносит значительный вклад в поддержание баланса тела [12–21]. Однако ограничен объем информации о влиянии зрения на обеспечение устойчивости прямостоя-ния у бадминтонистов.

Цель исследования. Оценить особенность сохранения статического равновесия у бадминтонистов различных возрастно-квалификационных групп.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе лаборатории кафедры медико-биологических дисциплин ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма». В экспериментальную группу были включены 39 бадминтонистов, занимающихся в ГБУ «Республиканская спортивная школа по бадминтону Ф.Г. Валеева». Контрольную группу составили 49 учащихся МБОУ «Гимназия № 8 – ЦО», не занимающихся спортом и не имеющих отклонений в состоянии здоровья.

Испытуемые обеих групп были разделены в соответствии с возрастной периодизацией развития, принятой на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфо-ло-гии, физиологии и биохимии АН СССР (1965): второе детство (8–12 лет), подростковый возраст (13–16 лет), юношеский возраст (17– 21 год). Данные периоды в экспериментальной группе исследования соответствуют этапам спортивной подготовки: начальный, совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. Также у бадминтонистов каждого этапа учитывался уровень спортивной квалификации. В группе второго детства: низкая квалификация – спортивное звание отсутствует (n=10), более высокая квалификация – массовый спортивный разряд (юношеский спортивный разряд) (n=6); подростковый возраст: низкая квалификация – массовый спортивный разряд (II–III спортивный разряд (n=3), юношеский спортивный разряд (n=5)), высокая квалификация – I спортивный разряд (n=2), кандидат в мастера спорта России (n=3); юношеский возраст: низкая квалификация – массовый спортивный разряд (I–III спортивный разряд (n=2), юношеский спортивный разряд (n=2)) и кандидат в мастера спорта России (n=2), высокая квалификация – мастер спорта России (n=4). В контрольной группе количество испытуемых вораста второго дет- ства составило 8 чел., подросткового возраста – 27 чел., юношеского возраста – 14 чел.

Исследование проводилось в течение годичного тренировочного цикла подготовки на специально-подготовительном этапе подготовительного периода, который характеризуется интенсивными тренировочными нагрузками специальной направленности, и в начале переходного периода, когда физическая нагрузка отсутствовала. У всех исследуемых юношей доминантная рука была правая.

От каждого испытуемого подросткового и юношеского возраста было получено добровольное информированное согласие на участие в эксперименте, в группах второго детства данное согласие было получено от родителей обследуемых.

Оценку статического равновесия тела производили на стабилографическом аппаратно-программном комплексе «Стабилан 01-2» производства ЗАО «ОКБ «Ритм». Использовался тест Ромберга, который включает в себя пробы с открытыми и закрытыми глазами, длительность каждой из которых составляет 30 с. Сначала спортсмену предлагалось сосчитать количество кругов белого цвета, возникающих на экране монитора наряду с кругами других цветов. Далее в пробе с закрытыми глазами использовалась звуковая стимуляция в виде тональных сигналов. Во время теста испытуемый стоял на стабилоплатформе, ноги в европейской стойке (пятки вместе, носки врозь, угол между носками 30 градусов), руки вдоль туловища. Сравнивались результаты проб с открытыми и закрытыми глазами.

Были выбраны следующие показатели колебания центра давления (ЦД): MO(x), мм – смещение ЦД во фронтальной плоскости (вправо-влево); MO(y), мм – смещение ЦД в сагиттальной плоскости (вперед-назад). Отрицательные значения показателя MO(x) свидетельствовали о смещении ЦД влево, положительные – вправо. Отрицательные значения показателя MO(y) указывают на девиацию ЦД назад, положительные – на девиацию вперед.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы Microsoft Excel и пакета анализа данных Statistica 8.0. Для сравнения выборок использовали параметрический t-критерий Стьюдента. Нормаль- ность распределения проверяли с помощью критерия Шапиро–Уилка. Статистические данные представляли как среднее арифметическое и стандартную ошибку среднего. Исследуемые параметры считали статистически значимыми при p<0,05.

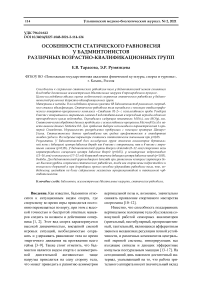

Результаты и обсуждение. Анализ среднегрупповых данных смещения центра давления во фронтальной плоскости показал, что мальчики 8–12 лет, не занимающиеся спортом, лучше удерживают равновесие тела с отрытыми глазами по сравнению со спортсменами-сверстниками (р<0,05) (табл. 1). Признаки асимметрии вертикальной позы с отклонением ЦД вправо у бадминтонистов проявляются уже на ранних этапах спортивной подготовки, причем у спортсменов более высокой квалификации в подготовительный период асимметрия увеличивается (р<0,05). У юных бадминтонистов, не имеющих спортивных разрядов, способность удерживать вертикальную позу во фронтальной плоскости улучшается в подготовительный период на 62,73 % относительно данных, полученных в переходный период подготовки (р<0,05). У спортсменов массовых разрядов как в подготовительный, так и в переходный периоды наблюдается девиация ЦД вправо, причем в подготовительный период смещение ЦД увеличивается более чем в 6 раз (p<0,05).

В пробе без зрительного контроля асимметрия вертикальной позы с девиацией ЦД вправо у спортсменов более высокой спортивной квалификации проявляется более выра-женно, однако у испытуемых всех групп наблюдается значительный внутригрупповой разброс данных без достоверных различий (р>0,05).

Таким образом, можно предположить, что зрительный анализатор играет существенную роль в обеспечении статического равновесия тела у данной группы спортсменов, тогда как другие механизмы регуляции вертикальной позы сформированы недостаточно. При зрительной депривации у всех обследованных мальчиков наблюдается значительное смещение ЦД в сагиттальной плоскости вперед

(р<0,05). Очевидно, что при отсутствии зрительного контроля проприоцептивный анализатор берет на себя основную роль в регуляции позы: работают рефлексы растяжения мышц голени и рефлексы, начинающиеся с проприорецепторов подошвенной поверхности стоп [23].

По мере роста интенсивности нагрузки у всех обследованных бадминтонистов в пробе с открытыми глазами наблюдается смещение ЦД назад, что, по-видимому, связано с особенностями игровой деятельности (готовность отбежать назад, готовность принять волан и т.д.) (р<0,05).

Причем у спортсменов, имеющих массовый разряд, ЦД отклонен назад и в то время, когда нагрузка отсутствует, а в подготовительном периоде эта особенность становится еще более выраженной (р<0,05).

Таким образом, у бадминтонистов группы второго детства асимметрия вертикальной позы с девиацией ЦД вправо проявляется уже на начальном этапе спортивной подготовки, и с ростом уровня спортивного мастерства в подготовительный период годичного тренировочного цикла она становится более выраженной.

Анализ данных смещения ЦД во фронтальной плоскости указывает на то, что у испытуемых подросткового возраста, занимающихся бадминтоном, наблюдается более высокая постуральная устойчивость в тесте с открытыми глазами по сравнению со сверстниками, не занимающимися спортом (р<0,05) (табл. 2).

Таким образом, признаки асимметрии вертикальной позы, выявленные у спортсменов 8–12 лет, нивелируются в подростковом возрасте. При этом у бадминтонистов более высокой спортивной квалификации в переходном периоде постуральная устойчивость выше по сравнению со спортсменами-сверстниками низкой квалификации. В подготовительный период подготовки признаки асимметрии с девиацией ЦД вправо у данной группы бадминтонистов увеличиваются в 4,75 раза (р<0,05).

Таблица 1

Table 1

Statokinesiogram in trial subjects aged 8–12 (M±m)

|

Показатель Parameter |

Группы Groups |

Открытые глаза Eyes opens |

р 1–2 |

Закрытые глаза Eyes closed |

р 1–2 |

||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

||||

|

MO(x), мм MO(x), mm |

КГ CG n=8 |

0,40±0,03 |

1,33±0,67 |

||||

|

НК LS n=10 |

1,10±0,26 |

0,41±0,17 |

<0,05 |

1,52±0,95 |

0,64±0,54 |

>0,05 |

|

|

р кг–нк р сg–lq |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|||

|

ВК HS n=6 |

0,61±0,12 |

3,73±0,95 |

<0,05 |

1,32±0,64 |

1,26±0,63 |

>0,05 |

|

|

р кг–вк р сg–hq |

<0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|||

|

MO(у), мм MO(y), mm |

КГ CG n=8 |

0,93±0,37 |

2,79±0,42 |

||||

|

НК LS n=10 |

0,97±0,30 |

-1,75±0,29 |

<0,05 |

3,06±0,56 |

3,49±0,45 |

>0,05 |

|

|

р кг–нк р сg–lq |

>0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|||

|

ВК HS n=6 |

-0,77±0,01 |

-2,66±0,24 |

<0,05 |

0,44±0,11 |

0,10±0,03 |

<0,05 |

|

|

р кг–вк р сg–hq |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|||

Статокинезиограмма испытуемых 8–12 лет (M±m)

Примечание. 1 – переходный период, 2 – подготовительный период; КГ – контрольная группа, НК – экспериментальная группа, спортсмены низкой спортивной квалификации, ВК – экспериментальная группа, спортсмены с более высокой спортивной квалификацией. Достоверность различий: р 1–2 –внутригрупповых различий в переходном и подготовительном периоде исследования, р кг–нк – межгрупповых различий контрольной и группы спортсменов низкой квалификации, р кг–вк – межгрупповых различий контрольной и группы спортсменов высокой квалификации. Далее обозначения те же.

Note. 1 – transition period, 2 – preparatory period; CG – control group, LS – experimental group, low skilled athletes, HS – experimental group, high skilled athletes; MOx – center-of-pressure movement along the frontal plane (right-left); MOу – center-of-pressure movement along the sagittal plane (backwards-forwards); р 1–2 – intra-group differences in the transitional and preparatory periods of the study, р к–нк – inter-group differences between the control group and the group of low-skilled athletes, р к–вк – intergroup differences between the control group and the group of high skilled athletes. Further, the designations are the same.

Таблица 2

Table 2

Statokinesiogram in trial subjects aged 13–16 (M±m)

|

Показатель Parameter |

Группы Groups |

Открытые глаза Eyes open |

р 1–2 |

Закрытые глаза Eyes closed |

р 1–2 |

||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

||||

|

MO(x), мм MO(x), mm |

КГ CG n=27 |

0,92±0,16 |

1,16±0,27 |

||||

|

НК LS n=8 |

0,69±0,28 |

0,04±0,01 |

<0,05 |

3,88±0,36 |

1,21±0,31 |

<0,05 |

|

|

р кг–нк р сg–lq |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

|||

|

ВК HS n=5 |

0,12±0,06 |

0,57±0,11 |

<0,05 |

3,93±0,76 |

0,37±0,13 |

<0,05 |

|

|

р кг–вк р сg–hq |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|||

|

MO(у), мм MO(y), mm |

КГ CG n=27 |

1,63±0,38 |

2,09±0,26 |

||||

|

НК LS n=8 |

1,91±0,06 |

-3,99±0,67 |

<0,05 |

1,51±0,45 |

3,75±1,47 |

<0,05 |

|

|

р кг–нк р сg–lq |

>0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|||

|

ВК HS n=5 |

5,54±0,77 |

3,72±0,57 |

>0,05 |

1,29±0,30 |

3,26±0,69 |

<0,05 |

|

|

р кг–вк р сg–hq |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

|||

Таблица 3

Table 3

Statokinesiogram in trial subjects aged 17–21 (M±m)

|

Показатель Parameter |

Группы Groups |

Открытые глаза Eyes open |

р 1–2 |

Закрытые глаза Eyes closed |

р 1–2 |

||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

||||

|

MO(x), мм MO(x), mm |

КГ CG n=14 |

1,11±0,31 |

1,18±0,39 |

||||

|

НК LS n=6 |

0,20±0,09 |

1,76±0,22 |

<0,05 |

1,87±0,29 |

-0,39±0,05 |

<0,05 |

|

|

р кг–нк р сg–lq |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

|||

|

ВК HS n=4 |

0,14±0,06 |

0,15±0,05 |

<0,05 |

0,94±0,12 |

0,93±0,27 |

>0,05 |

|

|

р кг–вк р сg–hq |

<0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|||

|

MO(у), мм MO(y), mm |

КГ CG n=14 |

5,25±1,93 |

3,20±1,07 |

||||

|

НК LS n=6 |

4,67±1,63 |

4,75±1,77 |

>0,05 |

-3,24±0,58 |

1,78±0,26 |

<0,05 |

|

|

р кг–нк р сg–lq |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

|||

|

ВК HS n=4 |

2,96±0,36 |

1,02±0,07 |

<0,05 |

3,94±0,62 |

-2,25±0,56 |

<0,05 |

|

|

р кг–вк р сg–hq |

>0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

|||

В пробе без зрительного контроля между значениями отклонения ЦД по оси X вправо у испытуемых всех групп бадминтонистов и контрольной группы статистически значимых различий не выявлено (р>0,05). Различия показателей с открытыми и закрытыми глазами менее выражены в обеих группах бадминтонистов в подготовительный период годичного цикла подготовки.

Давление на плюсну стопы, характерное для специфики подготовки бадминтониста, проявляется во всех группах обследуемых спортсменов в каждом периоде.

В пробе с открытыми глазами у бадминтонистов как низкой, так и более высокой квалификации наблюдается смещение ЦД вперед (р>0,05). У спортсменов, имеющих звание МС, в переходный период показатель смещения ЦД вперед на 65,54 % больше относительно данных, полученных в подготовительный период (р<0,05). Последнее, по-види-мому, указывает на то, что у спортсменов высокой спортивной квалификации более совершенные механизмы удержания статического равновесия тела посредством проприоцептивной и тактильной чувствительности. При зрительной депривации смещение ЦД назад у бадминтонистов низкой квалификации отмечается в переходный период подготовки (р<0,05), у МС – в подготовительный период (р<0,05).

Можно сделать вывод, что, как и у спортсменов подросткового возраста, у испытуемых юношеского возраста работа систем, участвующих в сохранении вертикального положения тела, становится более совершенной. Это особенно характерно для спортсменов, чья квалификация выше. В отличие от испытуемых

групп второго детства и подросткового возраста с более высокими спортивными квалификациями, у бадминтонистов юношеского возраста с ростом спортивного мастерства признаки асимметрии вертикальной позы нивелируются между исследуемыми периодами тренировочного цикла подготовки.

Заключение. Для бадминтонистов группы второго детства при зрительном контроле характерен более высокий уровень сохранения статического равновесия, тогда как спортсмены подросткового и юношеского возрастов и при депривации зрения способны удерживать равновесие тела, что, по-видимому, указывает на сформированность систем, участвующих в регуляции позы.

Во всех исследуемых возрастных группах спортсменов более высокой квалификации отмечается асимметрия вертикальной позы с девиацией ЦД вправо (как в тесте с открытыми глазами, так и в тесте с закрытыми) (р<0,05). У бадминтонистов группы второго детства стереотип позы характеризуется смещением ЦД назад (р<0,05), у испытуемых подросткового возраста, имеющих I взрослый разряд и разряд КМС, а также у бадминтонистов юношеского возраста отмечается девиация ЦД вперед (р<0,05).

Считаем возможным использование предложенного нами комплекса показателей в качестве тестовых для бадминтонистов с целью определения способности к сохранению равновесия, а также оценки влияния асимметричных двигательных нагрузок на позную устойчивость в процессе многолетней подготовки и анализа особенностей формирования основных двигательных навыков, характерных для данного вида спорта.

Список литературы Особенности статического равновесия у бадминтонистов различных возрастно-квалификационных групп

- Мазикин И.М., Лапкин М.М., Вощинина Н.А., Прошляков В.Д. Влияние профиля латеральной организации головного мозга на результативность спортивной деятельности человека и методы его выявления. Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова. 2016; 2: 117-126.

- Назаренко А.С. Статокинетическая устойчивость спортсменов различных специализаций: монография. Казань: ООО «Олитех»; 2018. 183.

- Кадетова Н.В. Некоторые особенности психологической подготовки спортсменов игровых видов спорта на примере бадминтона. Научный взгляд в будущее. 2016; 3 (1): 382-385.

- Кадетова Н.В. Причины возникновения и средства профилактики травм опорно-двигательного аппарата (ОДА) в группе игровых видов спорта (на примере бадминтона). M^ науки и инноваций. 2015; 15: 55-57.

- Коршунова К.В., Коргунова К.В., Сутягина П.А., Могильников Ю.В. Асимметричная нагрузка при занятиях спортом как фактор, способствующий развитию сколиоза и нарушения осанки. Озвре-менные здоровьесберегающие технологии. 2017; 50: 303-311.

- Мартынова А.С. Развитие общих и специфических координационных способностей у бадминтонистов 8-11 лет. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2011; 72 (2): 132-135.

- Смирнов Ю.И. Особенности методики развития скоростно-силовых качеств бадминтонистов. В мире научных открытий. 2011; 9 (1): 391-398.

- Paillard T. Plasticity of the postural function to sport and or motor experience. Neuroscience & Biobe-havioral Reviews. 2017; 72: 129-152.

- Schubert M., Beck S., Taube W., Amtage F., Faist M., Gruber M. Balance training and ballistic strength training are associated with task-specific corticospinal adaptations. Eur. J. Neurosci. 2008; 27: 2007-2018.

- Забалуева Т.В. Профилактика и коррекция нарушений осанки школьников на занятиях различными видами спорта. Ученые записки университета Лесгафта. 2007; 9: 41-45.

- Клестов В.В., Белозерова Л.М. Особенности показателей осанки детей, занимающихся спортом. Лечебная физкультура и спортивная медицина. 2012; 9 (105): 14-17.

- Мавлиев Ф.А., Ахатов А.М., Назаренко А.С., Ишкинина Л.К., Болтиков Ю.В., Коновалов И.Е. Функция равновесия у спортсменов с разным видом спортивных локомоций. Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Cropx 2017; 1: 162-167.

- Бердичевская Е.М., Тришин А.С. Cтабилогpафическая оценка точности движений квалифицированных баскетболистов разного игрового амплуа. Физическая культура, спорт - наука и практика. 2015; 3: 65-70.

- Зинурова Н.Г., Быков Е.В., Чипышев Е.В. Особенности регуляции артериального давления у спортсменов различных видов спорта в зависимости от степени статокинетической устойчивости. Фундаментальные исследования. 2014; 12 (7): 1433-1436.

- Назаренко А.С., Зотова Ф.Р., Мавлиев Ф.А., Чинкин А.С. Влияние вестибулярного раздражения на стабилометрические показатели статокинетической устойчивости футболистов. Вестник спортивной науки. 2016; 1: 39-42.

- Тришин A.C., Тришин Е.С., Бердичевская Е.М., Катрич Л.В. Особенности постурального контроля у высококвалифицированных спортсменов в ситуационных видах спорта при воздействии латери-зованных факторов. Асимметрия. 2015; 9 (1): 4-12.

- Назаренко А.С., Мавлиев Ф.А. Особенности статокинетической устойчивости юных гимнастов. Наука и спорт: современные тенденции. 2020; 8 (3): 58-66.

- Полевщиков М.М., Роженцов В.В., Закамский А.В. Оценка быстроты двигательных действий бадминтониста. Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2013; 4-3 (80): 161-164.

- Тришин A.C., Тришин Е.С., Бердичевская Е.М., Катрич Л.В. Cпецифика постуральной регуляции квалифицированных спортсменов при воздействии латерализованных факторов. Mатеpиалы научной и научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава КГУФКСТ. 18-26 мая 2015. Краснодар; 2015: 124-125.

- Angyan L., Teczely T., Angyan Z. Factor's affecting postural stability of healthy young adults. Acta Physiol. Hung. 2007; 94: 43-53.

- Wu Y., Zeng Y., Zhang L., Wang S., Wanga D., Tan X., Zhu X., Zhang J. The role of visual perception in action anticipation in basketball athletes. Neuroscience. 2013; 237: 29-41.

- Гаже П.-М., Вебер Б. Постурология. Регуляция и нарушения равновесия тела человека. CM.: Издательский дом CПбMАПО; 2008. 316.