Особенности строения большеберцовой кости кролика после создания экспериментальной модели флюороза

Автор: Барабаш Ю.А., Барабаш А.А., Кармазов В.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Макро- и микроморфология

Статья в выпуске: 1 т.5, 2009 года.

Бесплатный доступ

Воздействие экологических факторов и хронических интоксикаций организма не учитывается при лечении повреждений костей. Наиболее значимые изменения в костной ткани возникают при фтористой интоксикации, что сопровождается структурными изменениями костей. Исследование позволило выявить основные структурные изменения наиболее и наименее изменяемой по минеральной плотности схожих зон большеберцовой кости кролика при флюорозе.

Фтористая интоксикация, минеральная плотность, структура кости

Короткий адрес: https://sciup.org/14916844

IDR: 14916844

Текст научной статьи Особенности строения большеберцовой кости кролика после создания экспериментальной модели флюороза

Одной из ^лавных причин не^довлетворительных рез^льтатов лечения повреждений ^остей и ортопе-дичес^их заболеваний опорно-дви^ательно^о аппарата является несоблюдение ‘’^омпле^са ^словий для заживления переломов’’. С др^^ой стороны, механи-стичес^ий подход ^ остео^енез^, без ^чета особенностей жизнедеятельности ^остной т^ани, неизбежно приводит ^ небла^оприятным исходам. На наш вз^ляд, особое внимание н^жно ^делить небла^оп-риятном^ воздействию различных э^оло^ичес^их фа^торов, ^странить ^оторые врач^ в процессе лечения пострадавше^о невозможно. Данная проблема является наиболее а^т^альной для жителей эндемичных районов и территорий с техно^енным прессом ^р^пных заводов. Наибольше^о внимания по рез^льтатам воздействия на ор^анизм челове^а зас-л^живают фториды, обладающие тропностью ^ соединительной т^ани (СТ). Фтор в больших дозах о^а-зывает небла^оприятное влияние на ор^аны дыхания, жел^дочно-^ишечный тра^т, железы вн^тренней се^-реции, нервн^ю систем^ и опорно-дви^ательный аппарат. В литерат^ре на^оплен большой материал по из^чению влияния фтора на различные системы ор^а-низма. Менее др^^их освещён вопрос о влиянии фтора на опорно-дви^ательный аппарат. Большая часть оп^бли^ованных работ посвящена рент^еноло^ичес-^ом^ выявлению изменений в ^остях под влиянием фтора [5].

Фториды действ^ют преим^щественно на формирование ^ости и приводят ^ ^величению её объёма и толщины. Продолжительное воздействие фторидов вызывает своеобразные ^истоло^ичес^ие изменения ^остной т^ани, что приводит ^а^ бы ^ возвращению остео^енеза ^ менее совершенном^, но эволюционно предопределенном^ этап^ е^о дифференциров-^и. Фториды быстро оседают в ^остях, ^де изоморфно замещают ^идро^сильные ионы в о^сиапатите с образованием менее растворимых ^ристаллов фторапатита. Новообразованный остеоидный матри^с остаётся слабо минерализованным, а дефе^тная минерализация матри^са треб^ет определенно^о лечения.

Для хара^теристи^и с^щности фтористой остеопатии предла^ается понятие “атавистичес^о^о остео^е- неза”, что по стр^^т^рным изменениям близ^о ^ не-совершенном^ остео^енез^. Дале^о зашедшие сл^-чаи нар^шенно^о остео^енеза, сопровождающиеся ^а-чественными изменениями ^остно^о матри^са, измененным хара^тером обратных связей межд^ ^олла-^еном и остеобластами, дефе^том минерализации несовершенных ^олла^еновых стр^^т^р, ^меньшени-ем массы ^остной т^ани, мо^^т обнар^живаться и при рент^еноло^ичес^ом обследовании [2, 4, 6].

Очевидно, что толь^о ^омпле^сный подход ^ из^-чению жизнедеятельности ^остной т^ани в ^словиях хроничес^ой инто^си^ации соединениями фтора поможет охара^теризовать основные ^омеостатичес^ие параметры при репаративной ре^енерации ^ости [3].

Целью наше^о исследования являлось из^чение стр^^т^рных изменений ^остной т^ани под воздействием хроничес^ой инто^си^ации фторидом натрия (NaF). Данная задача решалась из^чением ^ачествен-ных и ^оличественных по^азателей после хроничес-^ой фтористой инто^си^ации.

Материалы и методы. Для подтверждения создания э^спериментальной модели флюороза нами проведены анало^ичные денситометричес^ие измерения минеральной плотности ^остной т^ани (МПКТ) ^ 36 ^роли^ов до и после четырехмесячной хрони-чес^ой инто^си^ации фторидом натрия через питье-в^ю вод^ в дозе 18 м^/^^ веса в с^т^и. Денситометрию (исследование минеральной плотности ^остной т^ани) проводили на рент^еновс^ом ^остном денситометре серии DPX с пристав^ой PIXI (LUNAR Korporation, США) и обработ^ой пол^ченных данных в инте^рированной системе с персональным ^омпь-ютером, заре^истрированной в Министерстве здравоохранения РФ (№ 98/233 от 17.02.1998 ^.). Рез^ль-таты исследований на протяжении се^мента записы -вали в таблицы и статистичес^и обрабатывали. Все-^о проанализировано 3996 измерений. В процессе исследования обнар^жено неравномерное содержа -ние минералов на протяжении се^мента ^онечности после инто^си^ации фтором, та^ же ^а^ и в ^онт-рольной серии, но повышенной минерализации (см. таблиц^). Динами^а изменения МПКТ позволяет ^он-статировать, что после хроничес^ой инто^си^ации ^роли^ов фторидом натрия зональное строение боль- шеберцовой кости не изменялось, но происходило увеличение минеральной плотности на всем протяжении кости, в среднем на 14,67%, за исключением дистального эпифиза. Выраженное накопление минералов наблюдалось в метафизарных областях, особенно проксимальной (до 40,19%), а минимальное -в самом плотном участке диафиза (на 7%). Эпифизы менее подвержены влиянию хронической интоксикации NaF [1].

После подтверждения экспериментальной модели флюороза нами проведены сравнительные гисто-ло^ичес^ие исследования ^остей ^олени ^роли^а до начала опыта (16 кроликов) и после хронической четырехмесячной интоксикации соединениями фтора (8 кроликов).

Статистическая обработка денситометрических исследований проводилась по двум направлениям. Проверялась гипотеза о равенстве выборок анализируемых признаков на основе равенства средних значений (критерий Стьюдента) и дисперсий (критерий Фишера). Все вычисления проводились с помощью персонального компьютера с программным обеспечением Microsoft Excel-7.0 и Statistica (StatSoft, Inc., 1995).

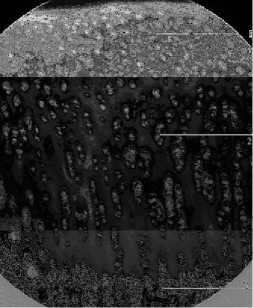

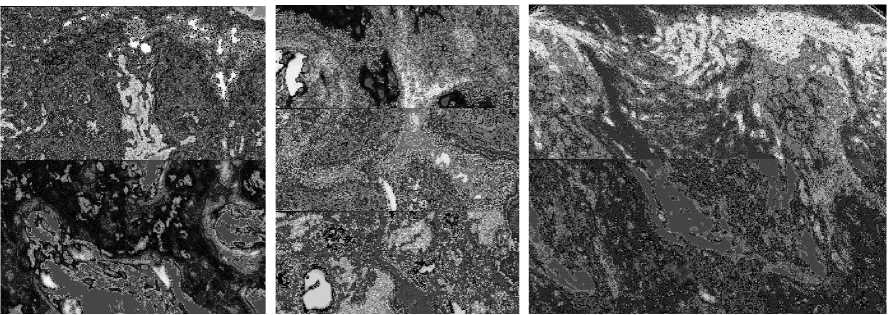

Результаты исследования. Наименее подверженная изменениям минеральной плотности эпифизарная область большеберцовой кости в исследуемых костях составила 6,5 мм. Суставная поверхность покрыта хрящом, который окружает компактное вещество кости (рис. 3). В толщине хряща четко разделяются три зоны: пограничная зона , ближе всего расположенная к эпифизу, зона столбчатых клеток, и прилежащая к компактному костному веществу эпифиза зона хондроцитов.

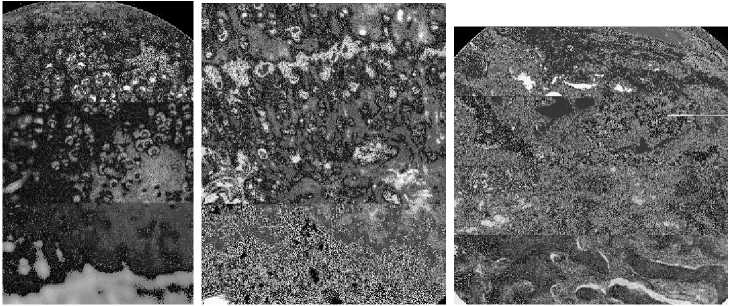

В структуре пограничной зоны эпифизарного хряща изменения при хронической интоксикации соединениями фтора были представлены очаговой гиперплазией хондроцитов с ^толщением данной зоны и нарушением архитектоники в виде преимущественного расположения хондроцитов в составе изогенных групп (рис. 2, а ). В области столбчатой зоны хряща отмечалась оча^овая дис^омпле^сация ^олоно^ с неравномерным расположением в ней изо^енных групп различной формы и величины. Наиболее выраженным изменением явилось снижение числа пузырчатых клеток в третьей зоне эпифизарного хряща (рис. 2, б ). В районе линии оссификации определялись немно^очисленные ^орот^ие истончённые костные балки, содержавшие небольшие хондроидные участки (рис. 2, в ).

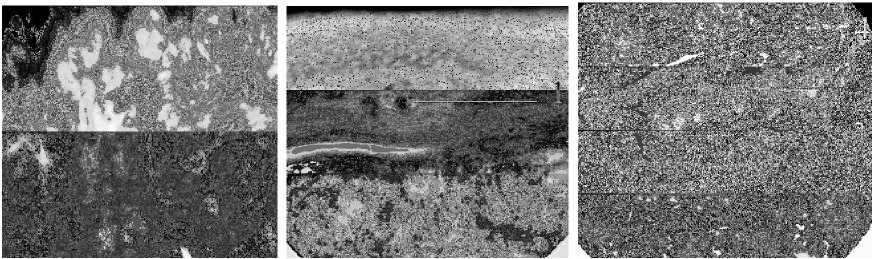

Компактное вещество в области эпифиза тонкое, состоит из пластинчатой ^остной т^ани и пронизано системой тонких канальцев. Одни канальцы идут параллельно поверхности ^ости или вдоль длинни^а кости; другие канальцы идут перпендикулярно костной поверхности, проникая через компактное вещество в толщу кости (рис. 3, а). В компактном веществе распола^аются ре^^лярно расположенные вдоль канальцев остеоциты. Под компактным веществом располагается губчатое (трабекулярное) вещество, состоящее из костных балок с ячейками между ними. В толще ^остных бало^ распола^аются мономорфные одиночные остеоциты.

В целом, в компактном и губчатом костном веществе эпифизарной области после инто^си^ации отмечались регенераторные изменения в виде выраженной пролиферации остеобластов и остеокластов, с перестройкой костной ткани, проявлением которой являлось развитие иррегулярной пластинчатой кости с наличием линий склеивания неправильной формы, с явлениями периостеоцитарного остеолизиса и оча^ами ла^^нарной резорбции со с^оплениями остео^ластов в ^л^бине ^остных ла^^н (рис. 3, б ). Местами отмечалось обильное выпадение кристаллов неорганической базофильной субстанции (рис. 3, в ).

Область метафиза, наиболее подверженная изменениям минеральной плотности ^остной т^ани под воздействиемхронической фтористой интоксикации, составляла 19,5 мм. Гистологически снаружи кость покрыта надкостницей, которая покрывает компактное вещество (рис. 1, а). Надкостница представлена соединительной тканью с проходящими в ней кровеносными и лимфатическими сосудами, нервными волокнами. Микроскопически в ней выявляются два слоя (рис. 4, а). Наружный слой- волокнистый, состоящий из коллагеновых волокон, внутренний - ростковый, камбиальный, прилежит непосредственно к костной ткани. Из внутреннего слоя надкостницы образуются молодые костные клетки (остеобласты), идущие равномерно вдоль компактного вещества, откладывающиеся на поверхности кости, с которой надкостница прочно сращена при помощи прободающих волокон, уходящих вглубь кости.

Компактное вещество в области метафиза состоит из слабо различимых двух слоев. Наружный слой компактного вещества кости образован наружными окружающими пластинками, состоящими из минерализированных волокон коллагена. Внутренний слой кости представлен внутренними окружающими пластинками, концентрически окружающими остеоциты. Остеоны и вставочные пластинки образуют компактное корковое вещество кости. Гисто-ло^ичес^ая стр^^т^ра представлена пластинчатой костной тканью, пронизанной системой тонких питательных канальцев, одни из которых ориентированы вдоль длинного размера кости (гаверсовы каналы), другие, прободающие (каналы Фолькмана), располагаются перпендикулярно поверхности кости. Стенки центральных каналов образованы концент-ричес^и расположенными ^остными пластин^ами в виде тонких трубочек, вставленных одна в другую и формирующих остеон. Пространства между остеонами выполнены вставочными (промежуточными, интерстициальными) пластинками. Под компактным веществом располагается губчатое (трабекулярное) вещество, построенное из костных балок, ответвляющихся от компактного слоя в неправильном направлении. Между балками губчатого вещества располагаются ячейки. По строению губчатое вещество метафизарной области аналогично губчатому веществу эпифизарной области.

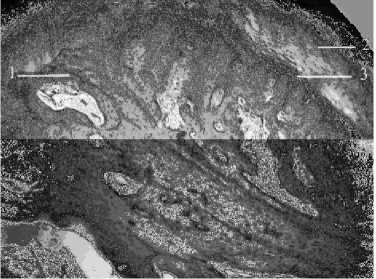

После хроничес^ой инто^си^ации соединением фтора гистологически определалось утолщение надкостницы за счет разрастания остеогенной фиброзной ткани в наружном слое и за счет умеренно выраженной гипертрофии внутреннего слоя, в котором определялись пролиферирующие остеобласты, располагавшиеся вдоль компактного вещества кости (рис. 4, б ). Компактное вещество в области метафиза было неравномерно истончено, с нерегулярным расположением остеонов, нередко встречался периостеоцитарный остеолизис (рис. 5, а ), обнаруживались участки выпадения кристаллов неорганической базофильной субстанции (рис. 5, б ). В препаратах выявлялись признаки изменения тинкториаль-ных свойств кости, что выражалось в различном окрашивании остеонов и вставочных пластинок, с более интенсивной эозинофилией последних. Резко контурировались линии склеивания в оставшихся остеонах, что свидетельствовало о процессах перестройки в кости.

В губчатом веществе (рис. 5, в ) выявлялись регенераторные изменения в виде патологической гипо-ре^енерации ^ости с наличием остров^ов хрящевой ткани, остеоида и многочисленных костных балочек примитивного строения, окаймленных остеобластами. Межбалочные пространства заполнены остеогенной фиброзной тканью, в которой обнаруживались многочисленные участки выпадения кристаллов неорганической базофильной субстанции.

Таким образом, несмотря на различия в динами-^е на^опления минеральной плотности ^остной т^ани при хронической фтористой интоксикации в двух схожих зонах (от 7% в эпифизарной до 41% в метафизарной), структурные изменения кости хорошо заметны и подтверждают клиническую картину флюороза.

а

б

Рис. 1. Гистотопо^рамма ( а ) и ми^ропрепарат с^ставной поверхности эпифиза большеберцовой ^ости (б) : 1– по^раничная зона; 2– зона столбчатых ^лето^; 3- зона хондроцитов. О^рас^а ^емато^силин и эозин. Ув. х 400

а

Рис. 2. Ми^ропрепарат с^ставной поверхности эпифиза: а ) изо^енные ^р^ппы хондроцитов; б ) оча^овая дис^омпле^сация ^олоно^ столбчатой зоны хряща; в ) хондроидные ^част^и. О^рас^а ^емато^силин и эозин. Ув. х 400

а б в

Рис. 3. Ми^ропрепарат ^омпа^тно^о вещества эпифиза: а ) в норме; б ), в ) после инто^си^ации фтором (1– ла^^на, содержащая остео^ласт; 2– хондроидные ^част^и; 3– выпадение ^ристаллов; 4– истонченная ^остная бал^а). О^рас^а ^емато^силин и эозин.

Ув. х 400

а

б

Рис. 4. Ми^ропрепарат ^омпа^тно^о вещества области метафиза: а ) в норме; а ) после инто^си^ации фтором (1– линии с^леива-ния; 2– разрастание фиброзной остео^енной т^ани; 3– остеобласты). О^рас^а ^емато^силин и эозин. Ув. х 400

а б

Рис. 5. Ми^ропрепарат ^омпа^тно^о вещества области метафиза после инто^си^ации фтором: а ) периостеоцитарный остеолизис;

б ) выпадение ^ристаллов; в ) патоло^ичес^ая ^ипоре^енерация в ^^бчатом веществе. О^рас^а ^емато^силин и эозин. Ув. х 400

Cредние значения минеральной плотности ^остной т^ани ^оленей ^роли^а по зонам в норме и после хроничес^ой инто^си^ации фторидом натрия

Список литературы Особенности строения большеберцовой кости кролика после создания экспериментальной модели флюороза

- Барабаш, Ю.А. Оптимизация и стимуляция процессов остеорепарации при хирургическом лечении переломов длинных костей и их последствий (клинико-экспери-ментальное исследование)/Ю.А.Барабаш//Дис.... д-ра мед. наук.-СПб., 2001.-378с.

- Клиника, диагностика, лечение и профилактика профессионального флюороза: Метод. рекоменд. -Свердловск, 1990. -38 с.

- Кузина, И.Р. О костном флюорозе у рабочих электролизных цехов Новокузнецкого алюминиевого завода/И.Р. Кузина//Актуальные проблемы клинической медицины в Кузбассе. -Л., 1976. -С. 41-44.

- Общее руководство по радиологии: в 2 т.//Под ред. Holgen Pettersson. MD: Пер. на рус. яз. -М.: НИКОМЕД, 1996.-1330 с.

- Морфогенез профессиональной фтористой остеопатии/В.В. Разумов, В.А. Рыков, О.А. Клиценко, И.П. Данилов//Медицина труда и промышленная экология. -1997. -№ 4. -С. 18-23.

- Разумов, В.В. Трактовка причинности ремодуляции костной ткани и механизма общесоматического действия фторидов с позиций межклеточных взаимодействий в соединительной ткани как системы функциональной/В.В. Разумов//Региональные экологические проблемы и здоровье населения.-Ангарск, 1999. -С. 122-124.