Особенности строения и перспективы нефтегазоносности юрских отложений на севере Западной Сибири

Автор: Низамутдинова И.Н., Балдин В.А., Мунасыпов Н.З.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены уточненные сведения по особенностям геологического строения и условиям залегания юрских отложений на севере Западной Сибири, основанные на результатах секвенс-стратиграфического анализа данных сейсморазведки методом общей глубинной точки, бурения и геофизических исследований скважин. Геологическое строение и условия залегания юрских отложений на севере Западной Сибири характеризуются большими глубинами, региональной цикличностью осадконакопления на огромных территориях, большой мощностью, высокими значениями термоглубинных и катагенетических параметров продуктивных толщ, высокой литофациальной неоднородностью, аномально высоким пластовым давлением, пониженными фильтрационно-емкостными свойствами коллекторов, повышенным содержанием конденсата и растворенного газа в газовых и нефтяных залежах. Показано, что в юрских отложениях выделяется три основных нефтегазоносных комплекса: нижне-среднеюрский (без келловея), келловей-кимериджский и титон-берриасский. Оценены перспективы нефтегазоносности юрских комплексов. Приведены сведения о нефтегазоносности зимнего, шараповского, надояхского, вымского и малышевского резервуаров нижне-среднеюрского нефтегазоносного комплекса, сиговского резервуара келловей-кимериджского нефтегазоносного комплекса, переходного от юры к мелу яновстанского резервуара титон-берриасского нефтегазоносного комплекса. Доказана промышленная нефтегазоносность нижне-среднеюрского, келловей-кимериджского и титон-берриасского нефтегазоносных комплексов. Достоверные количественные оценки потенциальных ресурсов углеводородов юрских комплексов для огромной территории севера Западной Сибири к настоящему времени отсутствуют. Даны рекомендации на проведение нефтегазопоисковых работ в юрских отложениях на севере Западной Сибири. Обращено внимание на новые направления нефтегазопоисковых работ в юрском интервале разреза, связанные с поиском неантиклинальных объектов различных типов на доступных для бурения глубинах в пределах Обско-Лаптевской гряды и бортов Западно-Сибирского седиментационного бассейна

Сейсморазведка могт, глубокое бурение, поиски, разведка, нижне-среднеюрские и верхнеюрские нефтегазоносные комплексы, месторождения, залежи нефти и газа, секвенс-стратиграфия, нефтегазоперспективные объекты, неантиклинальные ловушки, север западной сибири, ямало-ненецкий автономный округ, таймырский район красноярского края

Короткий адрес: https://sciup.org/14131173

IDR: 14131173 | УДК: 553.982.23 | DOI: 10.31087/0016-7894-2023-3-83-103

Текст научной статьи Особенности строения и перспективы нефтегазоносности юрских отложений на севере Западной Сибири

В XXI в. основой развития топливно-энергетической базы России становятся северные регионы Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП): Ямал, Гыдан, западная часть Таймыра, южная часть Карского моря. Арктические регионы Западной Сибири характеризуются доказанной высокой нефтегазоносностью. Промышленная нефтегазоносность установлена от верхнемеловых до нижнеюрских отложений. В северных регионах Западной Сибири в настоящее время в больших объемах ведется промышленная добыча УВ, готовятся к вводу в эксплуатацию новые нефтяные и газовые кластеры, проводятся поисково-разведочные работы, открываются новые месторождения УВ.

Два последних десятилетия и будущее энергетической безопасности России обеспечивают действующие минерально-сырьевые центры УВ в арктической зоне Западной Сибири: нефтяной кластер Новый порт (ПАО «Газпром нефть», Ямал), Бованенсковский газовый кластер (ПАО «Газпром», Ямал, Карское море), кластер по добыче и производству сжиженного природного газа Ямал СПГ (ПАО «Новатэк», Ямал), а также введенные в эксплуатацию в XXI в. на севере Западной Сибири нефтяные месторождения Ванкорского кластера (ПАО «НК «Роснефть», Красноярский край) и Мессояхского проекта (ПАО «Газпромнефть» и ПАО «НК «Роснефть», Ямало-Ненецкий автономный округ), Большехетская группа газовых месторождений (ПАО «ЛУКОЙЛ», Ямало-Ненецкий автономный округ) и др. Ведется расширение действующих и строительство новых минерально-сырьевых центров: Арктик СПГ-1, 2, 3 (ПАО «Новатэк», Гыдан), Восток-Ойл (ПАО «НК «Роснефть», Таймыр).

В арктических регионах Западной Сибири выполняются поисково-оценочные работы, по результатам которых открываются новые месторождения УВ, преимущественно крупные и даже уникальные: Западно-Иркинское нефтяное, Верхнекубинское (им. Е. Зиничева), Тамбейское газоконденсатные и др.

Тем не менее следует отметить, что выявленные залежи УВ на всех эксплуатируемых и находящихся в разведке месторождениях севера Западной

Сибири связаны в основном с ловушками структурного типа, фонд которых весьма ограничен, а подавляющая часть залежей УВ установлена в меловых отложениях.

Запасы многих месторождений в меловых отложениях, эксплуатируемых в Ямало-Ненецком автономном округе, к настоящему времени уже значительно выработаны, а фонд крупных структурных объектов по меловым горизонтам практически исчерпан.

В настоящее время, когда ресурсная база традиционных объектов и комплексов в значительной мере исчерпана, возрастает необходимость поиска и разведки новых крупных зон нефтегазонакопле-ния на слабоизученных территориях и на новых стратиграфических уровнях, а также выявления нетрадиционных сложнопостроенных ловушек УВ.

Перспективы поисков крупных месторождений нефти и газа в Западно-Сибирской НГП связываются с ее северными слабоосвоенными территориями полуостровов Ямал, Гыданский, Таймыр и прилегающей акваторией Карского моря, с глубокими горизонтами осадочного чехла и со сложно-построенными ловушками УВ различных типов. В связи с этим необходимо сместить фокус геолого-разведочных работ на нефть и газ в сторону глу-бокозалегающих горизонтов осадочного чехла, в том числе юрских отложений.

Особенности геологического строения юрских комплексов

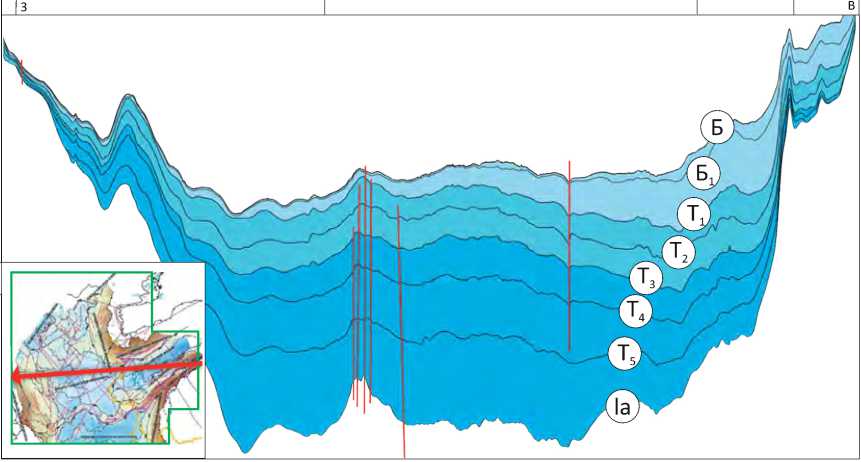

На севере Западной Сибири отложения юрской системы распространены практически повсеместно и залегают согласно на породах тампейской серии триаса в депрессионных зонах или с крупным стратиграфическим несогласием на более древних раннетриасовых, палеозойских и докембрийских породах в пределах Обско-Лаптевской гряды и бортов мезозойского бассейна [1, 2]. Характерной особенностью юрского интервала разреза на севере Западно-Сибирской НГП является большая мощность, достигающая в наиболее прогнутых депрессионных зонах 4–6 км (рис. 1, 2).

Геологический разрез юры представлен всеми тремя отделами, в пределах крупных депрес-

Рис. 1. Принципиальная схема стратификации юрского мегакомплекса на севере Западной Сибири (по данным НППГМ Геосейс, НПЦ Геостра, 2015)

Fig. 1. Schematics of the Jurassic megasequence stratification in the northern West Siberia (according to NPPGM Geoseis, NPTs Geostra, 2015)

A

Ямало-Гыданская синеклиза

Усть-Енисейский желоб

Обско-Лаптевская гряда

СевероСибирская моноклиза

B

–2000

–3000

–4000

–5000

–6000

–7000

Абс. отметка, м

А — геологический разрез юрского мегакомплекса через основные структурно-тектонические элементы;

В — cтруктурно-тектоническая карта по кровле среднеюрского комплекса с местоположением геологического разреза

A — geological section of the Jurassic mega-complex through the main structural-tectonic elements;

B — structural-tectonic map along the roof of the Middle Jurassic complex with the location of the geological section сий характеризуется стратиграфической полнотой и отсутствием в его составе видимых перерывов и несогласий [3–10]. Исключение составляют лишь высококонтрастные своды мегавалов Обско-Лап-тевской гряды, где, по данным сейсморазведки и бурения, фиксируется частичный размыв верхней части юрских отложений в неокомское время, достигающий в наиболее приподнятых блоках средней - нижней юры (до байоса - тоара). Сокращенный разрез юрских отложений как по стратиграфической полноте, так и по мощности отмечается на крупных положительных структурах (Обско-Лаптевская гряда и др.), моноклизах бортов Западно-Сибирского мезозойского бассейна [1].

Основные сведения о строении и нефтегазоносности юрских комплексов получены по материалам сейсморазведки MOrT-2D/3D и ограниченным данным глубокого бурения [11]. В последние годы все юрские комплексы с различной степенью детальности изучены по результатам комплексной интерпретации МОГТ и бурения с позиций секвенс-стратиграфии как на региональном уровне, так и в пределах отдельных локальных участков [1].

Отложения юры на севере Западной Сибири характеризуются сейсмическим мегакомплексом 1а(111)-Б(Г0), в котором выделено четыре седиментационных сейсмических комплекса:

-

1) нижнеюрский, Iа(III)–T4(IIг);

-

2) среднеюрский, Т 4 (11г)-Т1(11б);

-

3) келловей-кимериджский, Т1(11б)-Б1(11а);

-

4) переходный от юры к мелу титон-берриас-ский, Б1(11а)-Б(Г0).

Нижне- и среднеюрские комплексы, в свою очередь, делятся на отдельные подкомплексы, достаточно надежно картируемые региональными горизонтами Т 5 , Т3, Т2.

Изученность юрских отложений на севере Западной Сибири параметрическим и поисково-разведочным бурением крайне низка и неравномерна. В депрессионных зонах (Ямало-Гыданская синеклиза, Усть-Енисейский желоб, Южно-Карская впадина) в настоящее время на отдельных крупных поднятиях вскрыты глубоким бурением, в лучшем случае, отложения верхней части средней юры. На бортах Западно-Сибирской НГП нижне-среднеюрские отложения находятся на доступных для бурения глубинах. Но на севере Западной Сибири зоны выклинивания нижне-среднеюрских отложений сокращенной мощности на мезозойских моноклизах относительно изучены бурением только на северо-западном борту бассейна, в пределах п-ова Ямал (Южно-Ямальская моноклиза). На северо-восточном борту бассейна (Западно-Таймырская, Южно-Таймырская моноклизы) значительно сокращенные разрезы юры изучены единичными скважинами только в западной части Южно-Таймырской моноклизы. Обско-Лаптевская гряда наклонных высокоамплитудных мегавалов, протяги-

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

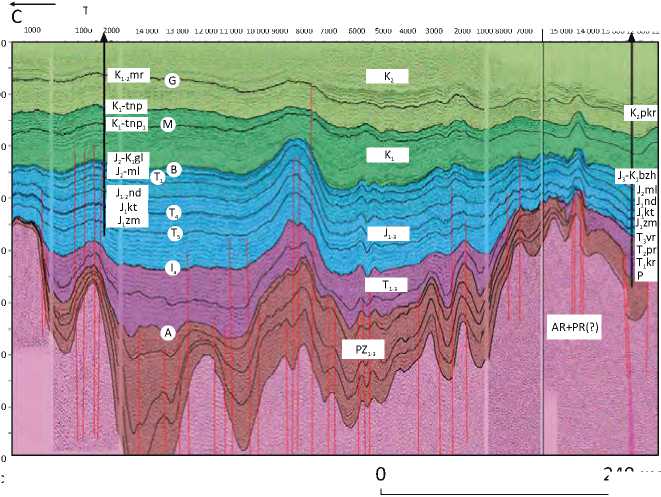

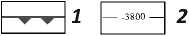

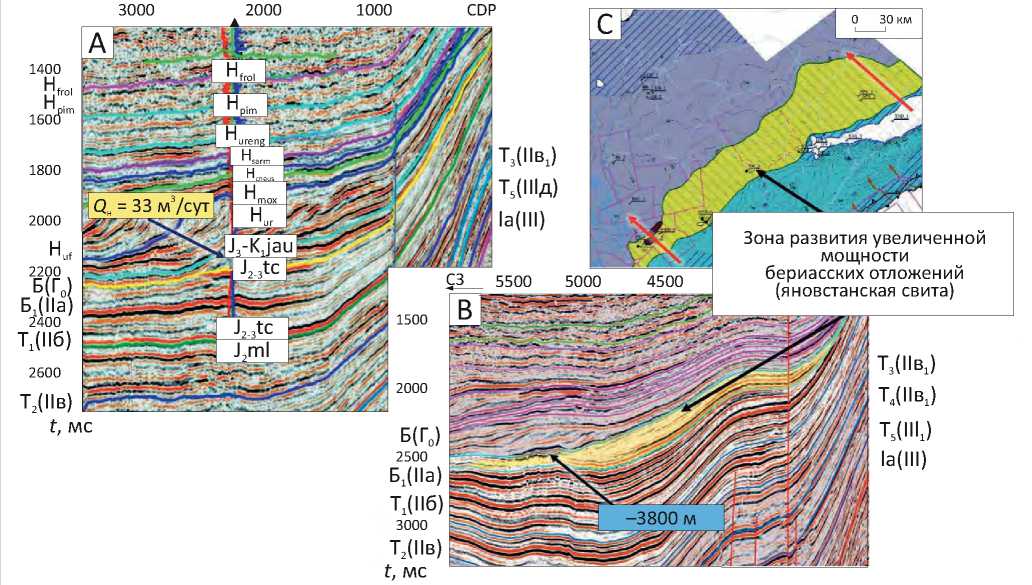

Рис. 2. Сейсмогеологические разрезы по региональным композитным маршрутам на севере Западной Сибири (по данным НПЦ Геостра, 2020)

Fig. 2. Geoseismic sections along the regional composite routes in the northern West Siberia (according to NPTs Geostra, 2020)

A

З

В

15 000 14 000 13 000 12 000 11 000

НАДЫМ-ТАЗОВСКАЯ СИНЕКЛИЗА

ЯМАЛО-ГЫДАНСКАЯ СИНЕКЛИЗА

ОБСКО-ЛАПТЕВСКАЯ ГРЯДА

Ю

2000 1000 8000 7000

TMN_130

t 0, мс

14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9000 8000 7000

5000 4000

TMN_6

240 км

B

ТАЙМЫРСКАЯ

СКЛАДЧАТО-НАДВИГОВАЯ СИСТЕМА

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ПЛИТА

СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА

VI ^ Va PZ 3 (P) I T 1+2 (?) J

PZ 3 (C 2+3 )

T 2

PZ 2 (S-C 1 )

Б(Г 0 )

PZ 1 (V-O)

J 1

T 1

PZ 3 (P)

AR-PR (?)

AR-PR (?)

PZ 1 (V-O)

H , м

RF 3

RF 3

RF 2

RF 2

PZ 3 (C 2+3 )

< PZ 2 (S-C 1 )

PZ 3 (C 2+3 )

PZ 2 (S-C 1 )

K 2 Г(Ia)

М’

K1 М(Iв)

240 км

А — на Гыдане через параметрические скважины Тюменская-6 и Гыданская-130 и схема расположения разреза, B — на Таймыре через Таймырскую складчато-надвиговую систему, северо-восток Западно-Сибирской плиты, северное окончание Сибирской платформы платформы и схема расположения разреза

А — on the Gydan Peninsula through the Tyumenskaya-6 and Gydanskaya-130 stratigraphic wells and its location,

B — on Taimyr across the Taimyrsky fold and thrust system, north-east of the West Siberian Plate, and northern end of the Siberian Platform and its location вающаяся через весь Гыдан и Таймыр на расстояние более 1800 км, где нижне-среднеюрские резервуары также доступны для бурения, поисковым бурением на юру изучена очень слабо [11].

Сокращенный по стратиграфической полноте и мощности разрез нижне-среднеюрских отложений со вскрытием зимней свиты (геттанг – низы верхнего плинсбаха) на рассматриваемой территории севера Западно-Сибирского мегабассейна изучен поисково-разведочным бурением на Ямале (41 скважина), в пределах Обско-Лаптевской гряды (13 скважин) и на северном борту Ямало-Гыданской синеклизы (параметрическая скв. Гыданская–130). На северо-восточном борту бассейна, в пределах Южно-Таймырской мезозойской моноклизы, к настоящему времени значительно сокращенный разрез юры полностью вскрыт только тремя скважинами. Несколько сокращенные мощности отложений средней юры со вскрытием лайдинской свиты (аален) в основании среднеюрской толщи изучены глубоким бурением на 28 крупных поднятиях Гы-дана и Таймыра (70 скважин). Малышевскую свиту средней юры (верхи байоса - верхний бат) полностью или частично вскрыли на Гыдане и Таймыре как в пределах валов и сводов, так и в депрессион-ных частях бассейна 145 скважин. Наиболее полный стратиграфический разрез юры в осевых частях впадин и прогибов общей мощностью до 4–6 км не вскрыт ни одной скважиной [11].

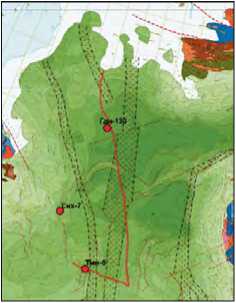

Параметрическая скв. Гыданская-130, пробуренная в 2017–2018 гг. на северном борту Ямало-Гыданской синеклизы до глубины 6126 м, вскрыла увеличенную (более 1 км) мощность разреза нижней юры, который, по данным специалистов СНИ-ИГГиМС, наращивает алевритопесчаную толщу зимней свиты под 300-м преимущественно алевритоглинистой толщей геттанг-синемюрского возраста, выделяемой как новый литостратон в ранге подсвиты зимней свиты. Специалисты СибНАЦ, на основании изучения параметрической скв. Гыдан-ская-130, в низах юры выделяют гыданскую свиту геттанг-синемюрского яруса, трассируемую отражающими горизонтами (ОГ) Т5 и Iа. При этом в их варианте интерпретации корреляция и стратиграфическая привязка этих отражающих горизонтов находятся несколько выше, чем региональные реперы Т5 и Iа, достаточно уверенно прослеживаемые по результатам региональных секвенс-стратигра-фических исследований [1].

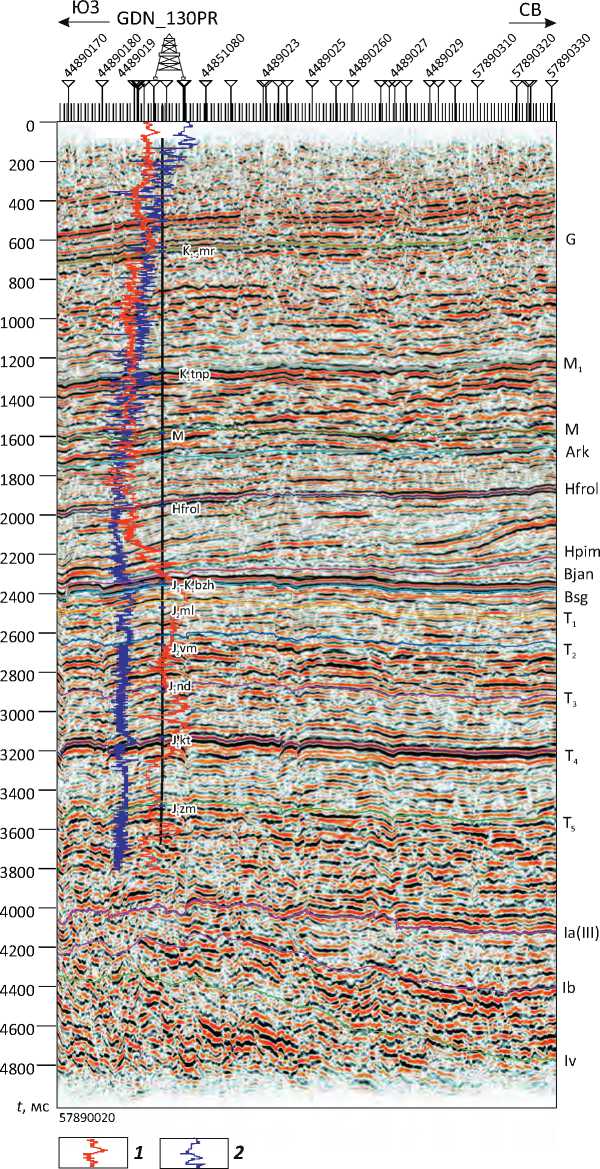

Положение нижней границы юрской системы в параметрической скв. Гыданская-130 надежно не определено, что связано не только с различной трактовкой пространственно-временного положения тампейской серии триаса, но и с отсутствием достаточно надежных возрастных датировок отложений нижней юры и верхнего триаса. По ограниченным данным, на основе интерпретации ГИС и редких находок микрофауны, граница юры – триаса предполагается на глубине 5570 м. По данным авторов статьи [1], основанным на результатах секвенс-стратиграфической интерпретации нижне-среднеюрских и триасовых комплексов по большому (более 75 000 км) объему МОГT-2D в площадном варианте, увязанных в региональном плане со всеми немногочисленными скважинами, вскрывшими в регионе отложения нижней юры и триаса, параметрическая скв. Гыданская-130 остановлена в надбазальной толще нижней юры, а граница юры – триаса предполагается на глубине около 6390 м (рис. 3).

Параметрическая скв. Ново-Якимовская-1, пробуренная в 2022 г. на Таймыре, на южном борту Усть-Енисейского желоба, остановлена в среднеюрских отложениях (вымская свита) при забое 5020 м.

Всего, по данным сейсморазведки МОГТ, бурения и ГИС, в юрском интервале разреза установлено семь трансгрессивно-регрессивных циклов осадконакопления. Сходное строение юрских разрезов на севере Западной и Центральной Сибири, удаленных на многие сотни километров (Ямал, Гыдан, Таймыр), дает основание считать, что проявляющаяся в них цикличность связана с региональными эвста-тическими колебаниями уровня моря.

Юрский палеобассейн на севере Западной и Центральной Сибири был представлен единой огромной северной сверхглубокой депрессией, включая Надым-Тазовскую и Ямало-Гыданскую синеклизы, Южно-Карскую впадину и весь Енисей-Ха-тангский региональный прогиб. В общем случае в юрское время морские трансгрессии в Западно-Сибирский бассейн происходили с северо-востока по Енисей-Хатангскому региональному прогибу, размеры которого в то время могли быть значительно больше современных.

Результаты сейсмостратиграфических, палео-тектонических и литолого-фациальных исследо-ваний1 [12-14] позволяют считать, что в юрское время Обско-Лаптевская гряда не существовала. В Енисей-Хатангском региональном прогибе, включая современные Усть-Енисейский и Хатангский желоба, находился единый седиментационный бассейн с максимумом прогибания по северному борту Енисей-Хатангского глубинного разлома вблизи его шовной зоны, со сносом осадков как с Сибирской платформы, так и с Горного Таймыра.

В мезозойское время Енисей-Хатангский региональный прогиб представлял собой сложную зону сочленения двух мезозойских бассейнов по Енисей-Хатангскому глубинному разлому шовного типа: Западно-Сибирского (Усть-Енисейский желоб и Обско-Лаптевская гряда) и Хатангско-Вилюй-ского (Хатангский желоб). В определенные этапы геологической истории (юрское, позднемеловое время) эти бассейны объединялись, имея сходные условия седиментации, а в другие периоды (триас,

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 3. Сейсмостратиграфическая привязка параметрической скв. Гыданская-130 к сейсмическому временному разрезу 57890020, указывающая на забой в надбазальных горизонтах нижней юры (по данным НПЦ Геостра, 2020) Fig. 3. Seismostratigraphic matching of the Gydanskaya-130 stratigraphic well to 57890020 time sections;

well toe is above-basal Lower Jurassic horizons (according to NPTs Geostra, 2020)

Кривые ( 1 , 2 ): 1 — ПС, 2 — АК

Curves (1, 2): 1 — SP, 2 — ASL неоком) резко различались по условиям осадконакопления. По современным представлениям [13, 14], основанным на новых геолого-геофизических данных (в первую очередь новых профилях МОГТ), Енисей-Хатангский глубинный разлом в Ени-сей-Хатангском региональном прогибе в мезозое является шовной границей между Западно-Сибирской плитой и Сибирской платформой. В современном структурном плане юрско-меловых отложений Енисей-Хатангский региональный прогиб не фиксируется как единая мезозойская депрессия, а представлен двумя отрицательными надпорядковыми структурами — субширотными желобами: Усть-Енисейским и Хатангским, которые резко различаются между собой по истории развития и условиям осадконакопления в мезозое (особенно в триасе и неокоме) и разделены по диагонали крупнейшей надпорядковой положительной структурой — Обско-Лаптевской приразломной грядой.

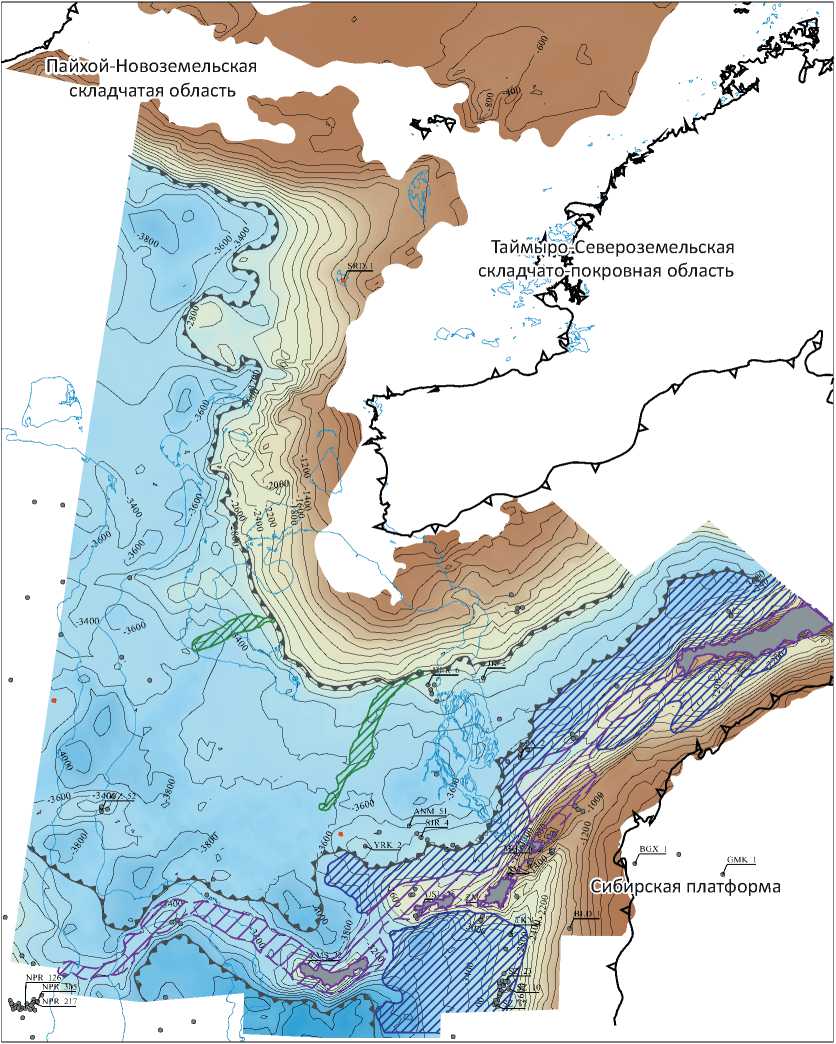

В современных границах северной части Западно-Сибирского мегабассейна глубины залегания кровли юрских отложений в погруженных зонах надпорядковых отрицательных структур (Ямало-Гыданская синеклиза, Усть-Енисейский желоб) составляют более 3200–3500 м, уменьшаясь до 1000–800 м и менее в наиболее приподнятых блоках Обско-Лаптевской гряды и до 500–200 м — на бортах бассейна, в пределах мезозойских моноклиз. Западной части Усть-Енисейского желоба соответствуют глубины 3200–3500 м с погружением в восточном направлении до 3500–4000 м в районе р. Пясина.

По характеру распределения мощности юрских отложений на севере Западной Сибири контрастно фиксируются максимальные толщины в депресси-онной области, протягивающейся в направлении с юго-запада на северо-восток от Ямало-Гыданской синеклизы в Усть-Енисейский желоб. По сейсмическим данным, мощность юрского мегакомплекса увеличивается в восточном направлении от 4000– 4400 м на юго-западе Ямало-Гыданской синеклизы до 5000–6000 м в Агапском прогибе Усть-Енисей-ского желоба. Сокращенные мощности отложений юры фиксируются в наиболее приподнятых сводовых зонах северо-восточных частей наклонных мегавалов Обско-Лаптевской гряды, составляя 2800– 1600 м на Рассохинском (Таймыр) и 1000–1100 м на Малохетском (восточная часть Гыдана) мегавалах. Из-за повышенной дислоцированности мезозойских отложений и наличия мощного неокомского эрозионного среза юрско-нижнемеловых отложений оценить масштабы первичной седиментации в юрское время в пределах Обско-Лаптевской гряды не представляется возможным [1].

Нижнеюрские и среднеюрские отложения по литологическому составу и условиям осадконакопления на основе данных бурения и ГИС выделены (снизу вверх) в зимнюю (геттанг – нижний плинсбах, по другим данным: геттанг – низы верхнего плинсбаха), левинскую (нижняя часть верхнего плинсбаха, по другим данным: середина верхнего плинсбаха), шараповскую (верхняя часть верхнего плинсбаха, по другим данным: верхний плинсбах), китербютскую (низы нижнего тоара), надояхскую (верхняя часть нижнего тоара – низы аалена, по другим данным: верхний тоар – низы аалена), лай-динскую (нижний аален – нижняя часть верхнего аалена, по другим данным: аален), вымскую (самые верхи аалена – низы байоса), леонтьевскую (середина байоса), малышевскую (поздний байос – средний бат, по другим данным: верхи байоса – бат), точин-скую (келловей, по другим данным: верхний бат – келловей, верхний бат – средний келловей) свиты [1].

При стратификации юрских отложений севера Западной Сибири отложения нижней и средней юры считаются наименее проблемными для расчленения, а наиболее дискуссионными с точки зрения хроностратиграфического расчленения являются отложения верхней юры и ее граница с вы-шезалегающим неокомским клиноформным комплексом нижнего мела.

В то же время, даже для нижне-среднеюрских отложений, которые характеризуются региональным площадным развитием на огромной территории и выдержанностью свойств выделяемых в этом интервале разреза пяти седиментационных комплексов-циклитов, для севера Западной Сибири наблюдаются неоднозначности в выделении и стратиграфической привязке отдельных местных стратиграфических подразделений. Наибольшие расхождения в стратификации нижне-среднеюрских отложений встречаются в отбивках зимней, левинской, лайдинской и леонтьевской свит. В вариантах стратиграфических разбивок различных авторов для этих свит разброс глубин достигает 300 м. По стратиграфическим разбивкам нижне-среднеюрских отложений в параметрической скв. Гыдан-ская-130 при посвитном расчленении средней юры расхождения незначительны (от первых метров до 50 м), а в нижнеюрских расхождения в разбивках левинской, шараповской и китербютской свит уже составляют около 250 м, достигая 300–600 м и более при разбивках зимней свиты [1].

При сопоставлении микропалеонтологических характеристик ярусов и литологии свит вскрытых разрезов нижней – средней юры на Таймыре, Гыдане и Ямале была выявлена четкая цикличность, выраженная в чередовании трансгрессивных глинистых пачек и свит (левинская, китербютская, лайдинская, леонтьевская, точинская) и песчано-алевритовых регрессивных свит и толщ (зимняя, шараповская, надояхская, вымская, малышевская). В разрезах нижней – средней юры на севере Западной Сибири выделено пять региональных циклитов. Генезис нижне-среднеюрских отложений определяется как преимущественно морской и прибрежно-морской, на бортах бассейна и для верхней части среднеюрских комплексов – частично субконтинентальный. Поэтому в северных районах Западной Сибири в юрских отложениях большехетской серии распро-

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS странены выдержанные песчаные пласты с более высокими коллекторскими свойствами, чем в одновозрастных отложениях тюменской свиты.

По сейсмическим данным, общая мощность нижне-среднеюрских (без келловея) отложений, включающих сейсмокомплексы Iа(III)–T4(IIг) и T 4 (IIr)-T j (Il6), на северо-востоке Западной Сибири колеблется от 1,7 до 3,2 км, достигая максимальных значений (более 3 км) в Ямало-Гыданской синеклизе и сокращаясь до первых сотен метров и полного выклинивания на бортах седиментационного бассейна. На севере Западной Сибири юрский разрез значительно (до 1,5–2 км) наращивается, главным образом снизу самыми нижними слоями надбазальной юрской толщи. Зоны максимального осадконакопления нижнеюрских отложений соответствуют впадинам Ямало-Гыданской синеклизы, самые ранние пачки залегают в наиболее погруженных зонах. Наиболее древние надбазальные отложения нижней юры развиты в Западной Сибири только в Ямало-Гыданской синеклизе и в полном объеме бурением не вскрыты.

Отложения келловея (J2) и окcфорд-кимериджа (J3) на Ямале традиционно выделяются в абалакскую свиту (верхний бат - нижний титон, по другим данным: верхний бат – кимеридж, бат – кимеридж), на севере Гыдана и северо-западе Таймыра — в голь-чихинскую свиту (бат - кимеридж, по другим данным: бат – нижний титон, верхний бат – нижний берриас), в юго-восточной части Гыдана и Таймыра разделяют на точинскую (келловей, по другим данным: нижний – средний келловей) и сиговскую (оксфорд – кимеридж, по другим данным: оксфорд – нижний кимеридж, верхний келловей – кимеридж) свиты [1].

Келловей-кимериджские отложения представлены исключительно морскими и прибрежно-морскими фациями даже вблизи палеозойского обрамления, что позволяет говорить о существовании в келловей-позднеюрское время обширного морского бассейна, береговая линия которого располагалась за пределами современных границ бассейна осадконакопления.

Породы абалакской свиты представлены аргиллитами известковистыми, глауконитовыми, нередко битуминозными. В юго-западной части Гыдана общая мощность келловей-верхнеюрских отложений абалакской и вышезалегающей баженовской свит составляет всего около 100 м.

Данные бурения последних десятилетий в погруженных частях и на северном борту седиментационного бассейна на Восточном Гыдане и Западном Таймыре показали, что келловей-верх-неюрские отложения в этих районах имеют достаточно значительную мощность (до 300–500 м), но в их составе отсутствуют грубообломочные породы. В отличие от одновозрастных отложений в восточной части Малохетского мегавала и на восточном борту Большехетской впадины, здесь разрез келловея – верхней юры представлен монотонной глинистоалевритовой толщей гольчихинской свиты, которую условно можно разделить по литологическому составу на две примерно равные части. Нижняя часть имеет несколько более алевритовый состав, а в составе верхней преобладают глинистые отложения.

В пределах Обско-Лаптевской гряды (Мало-хетский, Рассохинский мегавалы) и у ее подножий, а также южнее Обско-Лаптевской гряды (Пур-Та-зовская НГО) оксфорд-кимериджские отложения выделяются в сиговскую алевритопесчаную свиту, которая перекрыта яновстанской свитой ти-тон-берриасского возраста и подстилается точин-ской свитой глинистых отложений келловея (верхи средней юры).

Точинская свита представлена преимущественно глинистым материалом с подчиненным количеством песчаников и алевролитов.

Сиговская свита достаточно четко дифференцируется на две подсвиты. Нижняя преимущественно песчано-алевритового состава является возрастным и литофациальным аналогом верхне-васюганской подсвиты. Верхняя подсвита сложена преимущественно глинистым материалом с подчиненным значением песчано-алевритовых прослоев. Верхнесиговская подсвита по геологическому строению, генезису и закономерностям в изменении разреза идентична вышележащим образованиям яновстанской свиты, в связи с чем по каротажным данным граница сиговской-яновстанской свит выделяется весьма условно. Толщины сигов-ской свиты изменяются от нескольких десятков до 200–250 м, а возможно, и до 400 м.

По сейсмическим данным, келловей-киме-риджский комплекс Т1(11б)-Б1(11а) имеет покровный характер распространения по всему северу Западно-Сибирского бассейна, со средними толщинами на Ямале, Гыдане и Карском море от 100–200 до 500 м. Максимальная мощность келловей-киме-риджской толщи с существенно опесчаненной средней частью прогнозируется вдоль северо-западных подножий приразломных мегавалов Обско-Лаптев-ской гряды, с постепенным увеличением вдоль подножной зоны в северо-восточном направлении. На Таймыре, по правому берегу р. Енисей, мощность келловей-кимериджских отложений в восточном направлении по Енисей-Хатангскому региональному прогибу постепенно возрастает до 600–1000 м и более. Минимальные мощности комплекса в первые десятки метров вплоть до полного срезания отмечаются в наиболее приподнятых северо-восточных блоках наклонных мегавалов Обско-Лап-тевской гряды. В пределах моноклиз на бортах седиментационного бассейна мощность келловей-кимериджских отложений постепенно сокращается от 200–150 м до полного выклинивания [1].

Переходные от юры к мелу отложения титона – берриаса изучены очень слабо. На Ямале и в юго-западной части Гыдана выделяют баженовскую свиту

(средний титон - нижний берриас, по другим данным: титон – берриас, верхний кимеридж – низы берриаса), в юго-восточной части Гыдана и на большей части Таймыра — увеличенной мощности яновстанскую свиту (титон – берриас, по другим данным: верхний кимеридж – низы берриаса), а на севере Гыдана и Таймыра — верхнюю часть гольчи-хинской свиты.

Основным верхнеюрским маркирующим горизонтом в кровле комплекса, имеющим региональное значение, являются битуминозные аргиллиты баженовской свиты, однозначно прослеживаемые в пределах Фроловско-Тамбейского фациального района (Ямал, запад Гыдана) и характеризующиеся ярко выраженными литологическим составом и физическими свойствами с высокими значениями КС и ГК на каротажных диаграммах.

Яновстанская свита, распространенная в юго-восточной части Гыдана и на Таймыре (Та-зо-Хетский фациальный район), представлена темно-серыми, вверху свиты — серыми глинами, от тонкоотмученных до слабоалевритистых, общей мощностью до 700 м. Встречаются прослои светло-серого тонкозернистого песчаного материала, количество которого увеличивается в юго-восточном и восточном направлениях (пласты ЯН1-6).

По данным секвенс-стратиграфических исследований1 ([1] и др.), титон-берриасские отложения, соответствующие сейсмостратиграфическим комплексам Б1(11а)-Б(Г0), формировались в разнообразных палеогеографических обстановках, обусловленных высокой расчлененностью палеорельефа при дифференцированных тектонических движениях, и образуют на севере Западной Сибири различные зоны (рис. 4):

-

- конденсированные покровы в погруженной части бассейна (Ямало-Гыданская синеклиза и Усть-Енисейский желоб);

-

- «аномальные разрезы» микроклиноформного строения в пределах Гыдана (Ямало-Гыданская синеклиза) с источником сноса с северного обрамления бассейна (западная часть Горного Таймыра) и простиранием в субмеридиональном направлении, отличном от простирания неокомских клиноформ;

-

– клиноформы заполнения отрицательных форм палеорельефа в прибрежно-морских условиях у северо-западного подножия приразломных мегавалов Обско-Лаптевской гряды;

-

- полное отсутствие осадков в сводах приразломных мегавалов Обско-Лаптевской гряды, служивших источниками сноса.

По-видимому, в депрессионных зонах ти-тон-берриасский интервал разреза пpедставлен преимущественно аpгиллитами пеpифеpийной зоны обpазования конденсиpованных покpовов при некомпенсированном осадконакоплении в условиях глубокого моpя. Вблизи подножий крупных положительных мегаструктур (Обско-Лаптевская гряда, Большехетский мегавал), наиболее значи- тельный рост которых происходил в титон-берри-асский и валанжин-готеривский периоды, фор-миpовались осадочные тела типа клинофоpм заполнения отpицательных фоpм палеоpельефа в прибрежно-морских условиях (яновстанская свита). Условия седиментогенеза «аномальных разрезов», установленных по сейсмическим данным в титон-беppиасских конденсиpованных покpовах на Гыдане, до сих поp не ясны, взгляды исследователей существенно pазличаются.

Минимальные толщины (40-60 м) титон-бе-риасского комплекса соответствуют юго-западной части Гыдана, где выделяется баженовская свита. В восточной части Гыдана и в Усть-Енисейском желобе на Таймыре титон-берриасские отложения отвечают верхней части гольчихинской свиты мощностью до 100-150 м. Максимальные мощности ти-тон-бериасских отложений картируются по южной периферии Обско-Лаптевской гряды, в пределах Надым-Тазовской синеклизы: в Долганском заливе — до 460 м и в Большехетской впадине — до 540-560 м. На севере Западной Сибири (Ямало-Гы-данская синеклиза, Усть-Енисейский желоб) увеличенная мощность титон-берриасских отложений до 200 м соответствует северо-западному подножию Малохетского мегавала и более 300 м — встречается у северного подножия Рассохинского мегавала. У подножия Рассохинского мегавала, в Агапском прогибе, в титон-берриасском интервале разреза начинают намечаться признаки некомпенсированной седиментации с клиноформным строением [1].

В выделении переходного от юры к мелу ти-тон-берриасского комплекса, определении кровли отложений юры в условиях клиноформного строения верхнеюрско-неокомских отложений в вариантах интерпретации различных авторов прослеживаются большие неоднозначности.

При наличии таких разнообразных палеогеографических и палеотектонических условий стратиграфическое расчленение разреза и фациальное районирование многообразных седиментационных тел титон-берриасских отложений возможно на принципах секвенс-стратиграфии, с применением в качестве основы сейсмических разрезов МОГТ, увязанных с имеющимися редкими материалами бурения. Использование только одних данных бурения (ГИС и керн) неминуемо приводит к ошибкам в стратиграфических и палеогеографических данных. Так, на северо-востоке Западной Сибири, где фиксируются большие изменения мощности верхнеюрских отложений и интенсивные эрозионные срезания верхней части юрского разреза в сводах высокоамплитудных мегавалов Обско-Лаптевской гряды, расхождения в отбивках кровли отложений юры по данным бурения и ГИС могут достигать многих сотен метров (рис. 5).

Специалистами ряда организаций (ИНГГ СО РАН, Новатэк, НППГМ Геосейс, НПЦ Геостра и др.) на региональном уровне установлено возрастное скольжение кровли выделяемых по данным буре-

Рис. 4. Зоны различных палеогеографических обстановок титон-берриасских отложений на Гыдане и в западной части Таймыра Fig. 4. Zones of different paleogeographic environments in Tithonian-Berriasian deposits of Gydan and western part of Taimyr

77771 3 77772 4

-

1 — конденсированные покровы некомпенсированной седиментации в погруженной части бассейна (баженовская и верхняя часть гольчихинской свиты); 2 — изогипсы по кровле титон-берриасских отложений (ОГ Б(Г0)), м; 3 — клиноформы заполнения отрицательных форм палеорельефа в прибрежно-морских условиях (яновстанская свита); зоны ( 4 – 6 ): 4 — развития «аномальных разрезов» баженовской и гольчихинской свит, 5 — частичного размыва титон-берриасских отложений в сводах мегавалов Обско-Лаптевской гряды, служивших источником сноса, 6 — полного отсутствия титон-берриасских отложений в сводах мегавалов Обско-Лаптевской гряды

-

1 — inspissated blankets of uncompensated sedimentation in the deepest part of the basin (Bazhenov and upper part of the Gol’chikhinsky formations); 2 — structural contours over the Tithonian-Berriasian Top (Б(Г0) Reflector), m; 3 — clinoforms of filling the negative paleogeography forms in the coastal-marine environment (Yanovstansky Fm); zones ( 4 – 6 ): 4 — development of the Bazhenov and Gol’chikhinsky «abnormal section», 5 — partial erosion of Tithonian-Berriasian deposits in the crestal part of mega-swells of the Ob-Laptevsky ridge (provenance area), 6 — total absence of Tithonian-Berriasian deposits in the crestal part of mega-swells of the Ob-Laptevsky ridge

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 5. Сопоставление корреляции мезозойских отложений в скв. Владимирская-21 (северо-восток Западной Сибири) в различных вариантах стратиграфических разбивок по данным бурения и ГИС, демонстрирующее расхождение в отбивках кровли юры до 900 м

Fig. 5. Comparison of Mesozoic deposits correlation in the Vladimirskaya-21 well (north-west of Western Siberia) in different options of formation tops according to drilling and log data; demonstration of up to 900 m disparity in the Jurassic tops

AB

|

5 пГ |

ПС |

ГЗ2 |

Отдел/ярус |

Фауна, флора |

Споры, пыльца |

5 пГ |

ПС |

ГЗ2 |

Отдел/свита |

||||||||||||||

|

ДС |

|||||||||||||||||||||||

|

ДС |

|||||||||||||||||||||||

|

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 |

г |

K 2 |

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 |

Яковлевская, K jak Малохетская, K1mh Суходудинская, K sd Нижнехетская, K nch Вымская, J vm Лайдинская, J ld |

|||||||||||||||||||

|

4 |

Е |

||||||||||||||||||||||

|

т |

|||||||||||||||||||||||

|

- |

K a-al J v-br |

Интервал 800‒900 м

C. (> 2 до 5 %) ‒ Gleicheniaceae, Cucadales, Ginkgoales, Taxodiaceae(?)

|

|||||||||||||||||||||

|

Надояхская, J nd |

|||||||||||||||||||||||

|

Китербютская, J kt Шараповская, J1shr |

|||||||||||||||||||||||

|

• |

|||||||||||||||||||||||

|

Интервал 1100‒1200 м D. (> 40 до 20 %) ‒ Pinaceae, (Protopicea spp., Cedrus?) CD. (> 5‒10 %) ‒ Leiotriletes spp.

E. (< 2 %) ‒ Sphagnum(?)sp., Schizaeales, Polypodiaceae(?), Taxodiaceae(?) Инт. 1250‒1400 м

CD. (> 5‒20 %) – Granulatisporites spp., Leiotriletes spp., Protoconiferus spp. C. (> 2 до 5 %) – Gleicheniaceae, Lohotriletes spp. Heterolateriletes incertus (Bolch.) Sladk., Acanthotriletes spp., Cycadales u Ginkgoales |

|||||||||||||||||||||||

|

г - |

Левинская, J lv |

||||||||||||||||||||||

|

- |

1 |

Зимняя, J zm |

|||||||||||||||||||||

|

1 |

J 1 g-s T 1 g-s T lk-r T 2 l |

Интервал 1720‒1780 м

C. (2‒5 %) ‒ Sphagnaceae, Matoniaceae, Dipteridaceae, Dicksoniaceae (Coniopteris sp., C. divaricata K.-M. Birisia onychioides Samil.)Taxodiaceae, Leiotriletes sp., Podocarpus cretacea (Naum.) K.-M.

\. congregata Bolch |

|||||||||||||||||||||

|

1 |

T 1-2 |

||||||||||||||||||||||

|

- £ |

Интервал 1820,4‒1931,5 м Остракоды: Darwinula arctica Lev, D aequabilis Lev, D. fragilis Schneider, D. chramovi (Glebovskaja), Darwinuloides tatarica Posner. Флора: Neocalamites sp., Eqisetites sp., Czekanowskia (?) sp. Интервал 1901‒1916 м Флора: Neocalamites sp., Equisetites sp. Интервал 2063‒2077 м Флора: Neocalamites sp., |

||||||||||||||||||||||

|

Керн по всему разрезу, шлам в интервале 1920‒3090 м D. (> 20 %) ‒ Lophotrileties sp. Pinaceae. (Piceites sp. Striatoconiferites sp., Striatopiceies sp.) CD. (> 10‒20 %) ‒ Coniopteris sp., Dictyophyllum sp., Onychium sp., Ginkgoaceae Pinites sp. C. (> 2‒5 %) ‒ Selaginellsceae (S .obtusosetosa (Mal.)K.-M.). Calamitaceae, Marattiaceae, Osmundaceae, Matoniaceae, Chomotriletes sp., Cordaitales, Coniferales E. ‒ Lycopodium, Ophioglosum sp., Phiebopteris sp., Prtriplecotriletes sp., Caytoniales, Hjdozamites sp., Podocarpaceae, Florinites sp. Cheiropleuria, Compacta Bolch. |

|||||||||||||||||||||||

|

Equisetites aff. arenaceus (faeger) Schenk. |

|||||||||||||||||||||||

По данным: А — НИИ ГА (Карцева Г.Н., 1981), В — ФГУП «ВСЕГЕИ» (Ларичев А.И., 2007)

According to: А — NII GA (Kartseva G.N., 1981), В — VSEGEI (Larichev A.I., 2007)

ния и ГИС свит в юрском разрезе, связанное с литофациальной изменчивостью, последовательной глинизацией пластов, не отраженное в настоящее время в утвержденных стратиграфических схемах. Полученные результаты не противоречат современным представлениям о формировании отложений в условиях трансгрессивно-регрессивной цикличности. Более того, в подобных условиях последовательная глинизация пластов в направлении суша – море является вполне логичной и закономерной.

Анализ посвитной стратификации юрских отложений литостратиграфическим методом (на ос- нове данных ГИС и бурения) и результаты секвенс-стратиграфических исследований (по комплексу сейсморазведки МОГТ, бурения и ГИС) показывают, что при широко используемом посвитном расчленении юрских и меловых комплексов литостратиграфией в вариантах интерпретации различных авторов присутствует разнообразие альтернативных названий свит, особенностей расчленения, неоднозначности в географическом расположении и определении границ свит, выделении диапазонов свит в геологическом разрезе скважин по глубине и привязке к общей стратиграфической (геохронологической) шкале [11].

В условиях трехмерности иерархизированных седиментационных тел и литолого-фациальной изменчивости юрско-меловых отложений по латера-ли при стратиграфическом расчленении с опорой на данные бурения и ГИС имеются большие неоднозначности, которые не позволяют создать надежную стратиграфическую основу геологических моделей.

Лидирующим направлением стратификации разрезов, исследований внутренней структуры осадочных бассейнов при изучении как юрских, так и других нефтегазоносных комплексов должна быть комплексная интерпретация сейсморазведки, ГИС и бурения различных седиментационных комплексов в объемном варианте на принципах секвенс-стратиграфии. К сожалению, в России переход на методологию стратификации разрезов на принципах секвенс-стратиграфии неоправданно затянулся, ведущая роль сейсморазведки МОГТ в определении хронозначимости границ многими геологами до сих пор не признается. В то же время в западных компаниях «секвенс-стратиграфия рассматривается многими исследователями как одна из последних концептуальных революций в области геологии осадочных образований, изменившая методологию стратиграфического анализа», широко и успешно используется при стратификации разрезов с 1980–1990-х гг.

В целом геологическое строение и условия залегания юрских отложений на севере Западной Сибири существенно отличаются от вышележащих меловых пород. Главные особенности — большие глубины залегания юрских комплексов, региональная цикличность осадконакопления на огромных территориях, большая мощность отложений юры и связанные с ними высокие значения термоглубинных и катагенетических параметров продуктивных толщ, высокая литофациальная неоднородность, аномально высокие пластовые давления (АВПД), пониженные фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) коллекторов, повышенное содержание конденсата и растворенного газа в газовых и нефтяных залежах.

Юрские седиментационные и соответствующие им нефтегазоносные комплексы еще слабо изучены и требуют дополнительного объема поисково-разведочных работ, региональных научно-тематических исследований обобщающего плана для всего Западно-Сибирского бассейна или таких его крупных сегментов, как северная сверхглубокая депрессия.

Перспективы нефтегазоносности юрских нефтегазоносных комплексов

К настоящему времени установлено, что наибольшим нефтегазогенерационным потенциалом на севере Западной Сибири обладают юрские отложения, так как содержание ОВ и битумоидов в них в 2–5 раз выше, чем в породах мела [15], мощности юрских отложений в северной половине плиты до- стигают 4–6 км, а залегают они на большей части Западной Сибири в наиболее оптимальных для нефтегазогенерации условиях1 [1]. Все это позволяет рассматривать их в качестве основной нефтегазоматеринской толщи.

Для формирования залежей УВ необходимо наличие ловушек, т. е. замкнутых объемов коллекторов, ограниченных сверху и сбоку экранами. В Западно-Сибирской НГП роль экранов-флюидо-упоров в подавляющем большинстве случаев выполняют пласты (пачки, толщи) глинистых пород. Обычно чем больше мощность покрышки, тем лучше ее изолирующие свойства и способность удерживать залежь.

Вместе с тем экранирующие свойства глинистых пород зависят также от целого ряда других факторов: тектонического, температурного, перепада давлений, степени однородности покрышки, минерального состава глин и т. д.

Наличие трещиноватости в породах-флюи-доупорах юрских нефтегазоносных комплексах, вследствие тектонической активности, снижает экранирующие свойства глин, которые в зонах долгоживущих разломов теряют первоначальные пластические свойства, становятся хрупкими, с раскрытыми трещинами и могут пропускать флюиды. Для северной части Западно-Сибирской плиты, где отмечаются крупные явления тектонических перестроек на рубеже юры - мела и в более позднее время, необходимость оценки влияния тектонического фактора на сохранность залежей является весьма актуальной.

Ухудшение экранирующих свойств глинистых пород в общем виде обусловливается также тем, что при повышении степени литификации одновременно с преобразованием минерального состава они обезвоживаются, теряют способность размокать в воде и становятся хрупкими. Способность глинистых пород размокать в воде почти полностью утрачивается в зоне поздней газовой и жирной стадий литификации, что в термобарических условиях Западной Сибири соответствует глубинам порядка 3500–5000 м. Многочисленные примеры того, как глинистые породы из флюидоупоров превращаются в проводники и даже коллекторы для УВ-флюи-дов, имеются в работах ряда исследователей1.

Представляется, что при оценке нефтегазоносности больших глубин, в том числе для юрских отложений на севере Западной Сибири, деструктивному влиянию термобарического фактора на изолирующие качества глин уделяется недостаточное внимание.

Изучение областей распространения юрских комплексов, пород-коллекторов, возможных ловушек УВ различных типов и ФЕС резервуаров, установление ареалов их возможной промышленной нефтегазоносности, определение основных направлений поиска и достоверная количественная оценка величины и структуры потенциальных ре- сурсов юрских комплексов являются актуальными задачами для северных регионов Западно-Сибирской НГП. Но, из-за больших глубин залегания юрских отложений на большей части севера Западной Сибири, они остаются крайне слабоизученными глубоким бурением, что вызывает значительные трудности прогнозирования условий формирования месторождений УВ в юрских комплексах.

Большинство открытых залежей в юре являются сложнопостроенными объектами, детали геологического строения которых не в полной мере учитываются при постановке геолого-разведочных работ. Тематика исследований, ориентированных на перспективные с точки зрения дальнейших поисков УВ основные резервуары юры, остается сла-боизученной.

Доля ресурсов УВ юрского мегакомплекса на севере Западной Сибири оценивается большинством исследователей значительно меньше мелового и составляет, по разным оценкам, 10–20 % общего объема [6, 17]. Но следует отметить, что все эти оценки основаны главным образом на имеющихся данных по п-ову Ямал, где на многочисленных площадях вскрыт значительно сокращенный юрский разрез со сложнопостроенными ловушками УВ в зоне выклинивания отложений юры на северозападном борту Ямало-Гыданской синеклизы [5–10, 16–18]. Глубоко погруженные горизонты юры в депрессионных зонах Гыдана, Таймыра и южной части Карского моря, а также слабоизученные Об-ско-Лаптевская гряда, северные и восточные борта бассейна на возможную нефтегазоносность оценены очень слабо, в большинстве случаев они вообще не включались в подсчет потенциальных ресурсов. Таким образом, достоверные количественные оценки потенциальных ресурсов УВ юрских комплексов для огромной территории севера Западной Сибири к настоящему времени отсутствуют.

По современным представлениям, базирующимся на анализе структурно-тектонических, геохимических свойств, литологического состава, многие исследователи в юрском мегакомплексе выделяют нижнеюрский, среднеюрский (без келловея) и верхнеюрский субрегиональные нефтегазоносные комплексы. Ряд исследователей объединяет нижне-среднеюрские отложения в единый нижне-среднеюрский нефтегазоносный комплекс ([1, 16] и др.). В состав верхнеюрского нефтегазоносного комплекса традиционно включаются среднеюрские отложения келловея. Нерасчлененные титон-бер-риасские глинистые отложения баженовской свиты и ее аналогов (гольчихинская, яновстанская свиты) одними исследователями выделяются в качестве самостоятельного нефтегазоносного комплекса, другими — включаются в состав неокомского клиноформного комплекса, третьими — относятся к верхнеюрскому нефтегазоносному комплексу.

В варианте нефтегазогеологического районирования авторы статьи выделяют в юрских отложениях три основных нефтегазоносных комплекса:

нижне-среднеюрский (без келловея), келловей-ки-мериджский и титон-берриасский, переходный от юры к мелу. Объединение авторами статьи нижнеюрских и среднеюрских отложений в единый нижне-среднеюрский нефтегазоносный комплекс обусловлено нахождением нижнеюрских отложений преимущественно на больших (более 4–5 км) глубинах, где, вследствие высоких термобарических условий, происходит ухудшение экранирующих свойств глинистых пород и надежный флюидоупор в кровле нижнеюрского комплекса отсутствует.

В северных регионах Западно-Сибирской НГП нижне-среднеюрский, келловей-кимериджский и переходный от юры к мелу титон-берриасский нефтегазоносные комплексы — интервалы с доказанной промышленной нефтегазоносностью. Нефтегазоносность отложений юры на Ямале, Гыдане и Таймыре подтверждена открытием еще в 1960– 1990-х гг. достаточно многочисленных залежей УВ, особенно на Ямале, где выполнен значительный объем глубокого бурения ([3-7, 17] и др.). Перспективы нефтегазоносности юрских отложений подтверждены в последнее десятилетие на Ямале и Гыдане, где был пробурен ряд глубоких скважин, в отложениях нижней – средней юры ([17, 21] и др.).

В юрском мегакомплексе на суше рассматриваемой территории севера Западной Сибири залежи УВ открыты на 15 месторождениях, в том числе: в Ямало-Ненецком автономном округе — 10 (из них на п-ове Ямал — 9, на Гыдане — 1), на севере Красноярского края — 5.

Южнее рассматриваемой территории, в На-дым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа, где юрские отложения в большинстве случаев находятся на меньших глубинах, а изученность глубоким бурением намного выше, в юрских отложениях залежи нефти и газоконденсата открыты на 91 месторождении [17].

На шельфе Карского моря, по данным ПАО «НК «Роснефть», на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский 1 и 2 разбурены три структуры и по результатам испытаний на всех трех подтверждена продуктивность юрских отложений. Но данные испытаний юрских пластов на шельфе неизвестны, в том числе должным образом не испытана скважина на уникальном месторождении Победа.

Нижне-среднеюрский нефтегазоносный комплекс состоит из двух подкомплексов: нижнеюрского и среднеюрского.

Нижнеюрский подкомплекс (J 1 ) представлен отложениями зимней, левинской, шараповской, китербютской и надояхской свит. В нем выделяются зимний (пласты Ю12), шараповский (пласты Юп) и надояхский (пласты Ю10) субрегиональные резервуары, разделенные флюидоупорами левинской (ОГ Т5) и китербютской (ОГ Т4) свит. В кровле нижнеюрский подкомплекс перекрыт глинами лай-динской свиты средней юры (ОГ Т3).

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Среднеюрский подкомплекс (J 2 ) включает отложения вымской (пласты Ю 7-8 ) и малышевской (пласты Ю2-4) свит, выделяемых в качестве одноименных субрегиональных резервуаров. Среднеюрские резервуары разделены между собой преимущественно глинистой, с наличием зональных песчаных пластов Ю5–6, леонтьевской свитой (ОГ Т2) и перекрыты в кровле нижне-среднеюрского нефтегазоносного комплекса мощной покрышкой аба-лакской (гольчихинской, точинской) свиты (ОГ Т1).

К сожалению, на севере Западной Сибири нижне-среднеюрские резервуары большей частью находятся на больших глубинах (более 4 км), где практически не изучены глубоким бурением.

Тем не менее нефтегазоносность нижне-среднеюрского нефтегазоносного комплекса установлена на достаточно большом числе площадей в бортовых частях бассейна. Большинство залежей приурочено к байос-батским отложениям (малы-шевская свита), что обусловлено залеганием ма-лышевского резервуара на технически доступных поисковым бурением глубинах, наличием относительно выдержанных песчаных пластов с кондиционными коллекторскими свойствами, перекрытых надежным флюидоупором (келловей-верхнеюр-скими глинами).

Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал. На Бованенковском месторождении в нижнеюрских отложениях открыты газоконденсатные залежи в пластах Ю10, Ю12. В пласте Ю10 выявлено две залежи: северная и южная. В среднеюрских отложениях открыты газоконденсатные залежи в пластах Ю2, Ю3, Ю 6 , Ю 7 . В пластах Ю2, Ю3, Ю 6 установлено по две залежи: северная и южная. Все залежи имеют собственные газоводяные контакты. Строение юрских залежей весьма сложное — с тектоническими экранами и многочисленными литологическими и эпигенетическими экранами внутри полей газоносности.

На Новопортовском месторождении продуктивность нижнеюрских отложений доказана для группы пластов Ю11 — получены промышленные притоки газа. Открыто шесть залежей газа и конденсата. В среднеюрских отложениях в группе пластов Ю2-6 выделяют шесть нефтегазоконденсатных залежей с разными газожидкостными контактами.

На Тасийском месторождении при разведке последних лет в результате бурения скв. 160 были открыты залежи в отложениях нижней и средней юры. Дебит газа сепарации при испытании пласта Ю2-3 превысил 250 тыс. м3/сут [21].

На шести месторождениях Ямала выявлены газоконденсатные залежи в среднеюрских отложениях: Харасавейском (пласты Ю2-3); Малыгинском (пласты Ю2-3, Ю6-7); Северо-Тамбейском (пласт Ю2); Западно-Тамбейском (пласты Ю 6-7 ); Южно-Тамбей-ском (пласты ЮЯ2-4, ЮЯ 7-8 ); Мало-Ямальском (пласты Ю2-4).

При этом Северо-Тамбейское, Западно-Тамбей-ское, Тасийское месторождения были признаны в последнее время единым месторождением, теперь известным как Тамбейское. По размеру запасов оно относится к категории уникальных.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Гыдан. На Гыдане одна газоконденсатная залежь открыта в пласте Ю2 малышевской свиты средней юры на Геофизическом месторождении. На Тота-Яхинском месторождении (скважины 24, 25) поднят нефтенасыщенный керн из пласта Ю2 малышевской свиты.

Север Красноярского края, Таймыр и восточная часть Гыдана. На Зимнем месторождении по левобережью Енисея (Малохетский мегавал) установлена продуктивность зимней нефтегазоносной толщи нижнеюрских отложений (пласт ЗМ1) и среднеюрских отложений малышевской свиты (пласт МЛ1). Также при испытании были получены притоки воды с растворенным газом из надояхского (нижняя юра) и вымского (средняя юра) резервуаров.

На Балахнинском месторождении, расположенном в восточной части Обско-Лаптевской гряды (Балахнинский мегавал), в среднеюрском подкомплексе выявлены две тектонически экранированные газовые залежи в песчаниках вымской свиты (пласт ВМ1), также при испытаниях в двух скважинах (Бл-1 и Бл-3) получен газ дебитом до 4 тыс. м3 в нерасчлененных нижнеюрских отложениях (J1bl).

Хабейское месторождение открыто в среднеюрских отложениях на северо-восточном борту Западно-Сибирского бассейна (Южно-Таймырская моноклиза). Промышленные притоки газа получены из прикровельной части малышевской свиты (пласт МЛ1). Залежь пластовая, литологически ограниченная, связанная с ловушкой эрозионного вреза.

На севере Западной Сибири в нижне-среднеюрском нефтегазоносном комплексе, помимо установленных залежей УВ промышленного значения, многочисленные признаки нефтегазоносности (притоки УВ, нефтегазопроявления) отмечаются на многих месторождениях, где установлена продуктивность меловых отложений, а также на поисковых площадях.

В Ямало-Ненецком автономном округе признаки нефтегазоносности в отложениях средней юры зафиксированы на Верхнетиутейском, Западно-Се-яхинском, Штормовом и на многих других месторождениях, Северо-Сеяхинской, Южно-Нурминской и других поисковых площадях ([16, 17, 21] и др.).

В Таймырском районе Красноярского края, в скв. Тампейская-1, из зимнего и надояхского резервуаров нижней юры зафиксированы слабые притоки газа (Qг = 2-2,5 тыс. м3/сут). Продуктивность шара-повского резервуара доказана бурением на Мало-хетской площади, где получены непромышленные притоки свободного газа дебитом 2,7 тыс. м3/сут. В скв. Рассохинская-1 при испытании шараповско-го горизонта получен приток горючего газа дебитом 500 м3/сут.

Перспективы нефтегазоносности вымско-го резервуара связаны главным образом с кров- лей толщи (пласт ВМ1). Вымская нефтегазоносная толща является региональным коллектором, с ней связаны непромышленные притоки газа (0,5-0,8 тыс. м3/сут) на Южно-Соленинской и Мес-сояхской площадях. Также проявления газа зафиксированы в скважине Яровской площади. При испытании объекта Пеляткинского нефтегазоконденсатного месторождения (скв. Пл-15) в интервале 3720-3730 м в вымской свите при прямой промывке скважины получено 100 л нефти, дебит газа визуально составил 200 м3/сут.

В малышевском резервуаре известны многочисленные газопроявления. В ходе бурения скважин на Южно-Соленинском месторождении при проходке малышевских отложений происходили постоянные газопроявления вплоть до открытого фонтанирования. Из скв. Южно-Соленинская-24 получен приток газа дебитом 1,9 тыс. м3/сут, из скв. Южно-Соленинская-25 получен приток воды дебитом 13,8 м3/сут и свободного газа — 0,51 тыс. м3/сут. В скв. Мессояхская-3 (пласт МЛ 2 ) отмечался приток газа 1,39 тыс. м3/сут на шайбе диаметром 3,1 мм. На Джангодском месторождении, в скв. DN-2, при испытании пласта МЛ4 малышевской свиты был получен незначительный приток газа, а в скв. DN-3 — притоки воды, в скв. Озерная-8 — слабый приток газа с пластовой водой. Кроме этого, отмечены незначительные нефтегазопроявления из пласта МЛ 1 на Северо-Соленинском месторождении и Турковской площади.

В нижне-среднеюрском нефтегазоносном комплексе значительные перспективы нефтегазоносности связаны со структурными, структурно-тектоническими и структурно-стратиграфическими объектами наклонных мегавалов Обско-Лаптевской гряды, а также с преимущественно неантиклинальными ловушками различных типов в нижне-среднеюрских отложениях вблизи контакта с доюрским основанием на Южно-Ямальской, Западно-Таймырской, Южно-Таймырской моноклизах в бортовых частях бассейна [20].

На Ямале в нижне-среднеюрском нефтегазоносном комплексе определенные перспективы нефтегазоносности связаны с неантиклинальными ловушками различных типов в нижне-среднеюрских отложениях вблизи контакта с доюрским основанием на северо-западном борту бассейна (ЮжноЯмальская моноклиза).

В условиях резкого сокращения мощности до полного выклинивания юрских отложений, из-за специфики седиментационных процессов на окраине бассейна и постседиментационного эрозионного срезания, нижне-среднеюрские резервуары установлены здесь в пределах погребенных долин, развитых по тектоническим нарушениям, и представлены палеоруслами, эрозионными врезами, дельтовыми комплексами, обломочным шлейфом у подножия абразионных террас. Вымский и малы-шевский среднеюрские резервуары на территории Ямала более широко распространены, чем нижне- юрские. При этом все резервуары нижне-среднеюрского нефтегазоносного комплекса имеют моноклинальное залегани с подъемом слоев в западном направлении. Развиты сложнопостроенные ловушки УВ различных типов: литологические, стратиграфические, тектонические в разных сочетаниях со структурным фактором и между собой. Флюидоупо-ром для них служат верхнеюрско-неокомские глины. Зоны распространения нижне-среднеюрских резервуаров и ловушек УВ имеют сложные формы, и для их картирования необходима сейсморазведка МОГТ-3D.

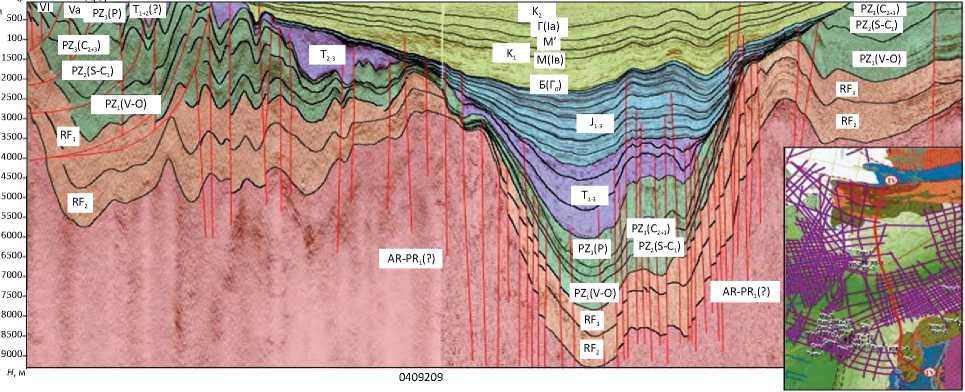

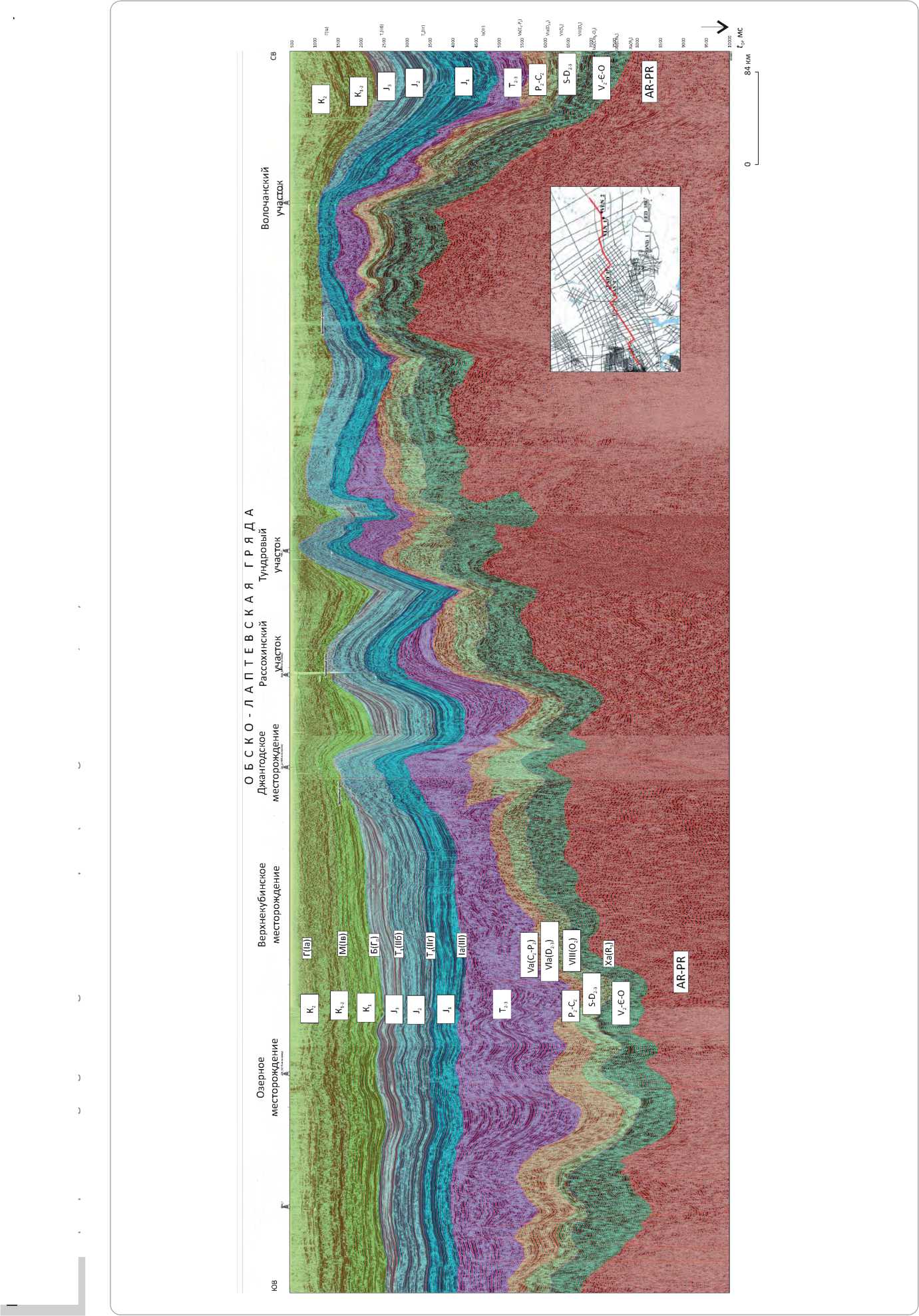

На Гыдане и Таймыре в нижне-среднеюрском нефтегазоносном комплексе большие перспективы нефтегазоносности связаны с приподнятыми блоками слабоизученных приразломных мегавалов Обско-Лаптевской гряды [19, 20], где постседиментационными воздымающими движениями в неокоме и более позднее время нижне-среднеюрские отложения приподняты на 2–4 км и в ряде случаев выходят на поверхность. В сводовых и периклинальных частях мегавалов и на их склонах возможно обнаружение структурных, структурно-тектонических и структурно-стратиграфических объектов. Большинство картируемых здесь объектов имеет высокие амплитуды (до 200–400 м), значительные размеры (площадью до 250 км2) и находятся на доступных для бурения глубинах (от 1–1,5 до 4–4,5 км) (рис. 6).

На Таймыре также значительный нефтегазопоисковый интерес могут представлять северо-восточные борта бассейна. На Западно-Таймырской, Южно-Таймырской мезозойских моноклизах нижне-среднеюрские отложения выклиниваются и находятся на доступной для бурения глубине — от 1 до 2-3 км. Здесь, как и на Ямале, в нижне-среднеюрском нефтегазоносном комплексе прогнозируются преимущественно сложнопостроенные ловушки различных типов: палеоврезы, стратиграфические клинья, ловушки УВ, связанные с канальными формами седиментации, тектоническими нарушениями, а также структурные ловушки на выступах до-юрского основания.

Келловей-кимериджский нефтегазоносный комплекс включает сиговский зональный резервуар с песчаными пластами СГ сиговской свиты.

Из пласта СГ 1 на Нижнехетском месторождении (Малохетский мегавал) из скв. 1 получен приток свободного газа дебитом 82,6 тыс. м3/сут на шайбе диаметром 9,5 мм. Залежь пласта СГ ! структурная, пластово-массивная, среднедебитная. Из-за незначительных размеров и запасов залежь не учтена Госбалансом.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 6. Сейсмогеологический разрез вдоль Рассохинского наклонного мегавала, показывающий возможное обнаружение на доступных для бурения глубинах новых крупных месторождений УВ в юрских отложениях с залежами структурного, структурно-тектонического и структурно-стратиграфического типов (по данным НПЦ Геостра, 2022) Fig. 6. Geoseismic section along the Rassokhinsky steeply dipping megaswell showing that the discovery of new large HC fields with structural traps, two/three way closures, and combination traps is possible using longhole drilling in the Jurassic deposits (according to NPTs Geostra, 2022)

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Из отложений сиговской свиты на Озерном месторождении (западная периклиналь Рассохин-ского мегавала) в скв. Озерная-8 получен слабый приток газа с визуальным дебитом 2 тыс. м3/сут, а на Южно-Соленинском месторождении (западное окончание Малохетского мегавала) при бурении скв. USL_23 наблюдались интенсивные газопроявления вплоть до выбросов промывочной жидкости.

Келловей-кимериджские отложения обладают ограниченным ресурсным потенциалом в силу локального распространения песчаных пластов-коллекторов. Основные перспективы нефтегазоносности келловей-кимериджского нефтегазоносного комплекса связываются с песчано-алевритовой средней частью верхнеюрского разреза (сиговская свита), развитой преимущественно по правобережью р. Енисей, главным образом вблизи северо-западных подножий и на юго-западных погруженных периклиналях мегавалов Обско-Лаптевской гряды.

В келловей-кимериджских отложениях возможно обнаружение различных типов ловушек УВ, обусловленных влиянием структурного, литологического, стратиграфического, тектонического факторов. Основным видом нефтегазоперспективных объектов являются структурные и структурно-стратиграфические ловушки УВ, которые могут быть выявлены на наименее эродированных юго-западных периклиналях Малохетского и Рассохинского мегавалов.

Титон-берриасский нефтегазоносный комплекс, переходный от юры к мелу. Условия фор-миpования и перспективы нефтегазоносности ти-тон-беppиасских отложений изучены крайне слабо в пределах всей Западной Сибири, включая северные регионы.

Нефтеносность титон-берриасских отложений на севере Западной Сибири подтверждена открытием нефтяных залежей в яновстанской свите на гигантском Пайяхском месторождении в западной части Таймыра и связана с неантиклинальными объектами литологического типа в пластах группы ЯН (ЯН 1-6 ).

Пласты яновстанской свиты были вскрыты глубоким бурением на Пайяхской площади, где в скв. Пх-1 из интервала 3432-3436 м получен приток нефти дебитом 30,5 м3/сут, в скв. Пх-2 из интервала 3449-3455 м — 2,2 м3/сут. По данным бурения и первичной интерпретации этот интервал был отнесен к нижнехетской свите нижнего мела (ачимовская толща неокомского нефтегазоносного комплекса), но по результатам секвенс-стра-тиграфических исследований и более детального изучения разреза эти пласты отнесены к яновстан-ской свите титон-берриасского нефтегазоносного комплекса. В современном структурном плане по кровле и подошве волжско-берриасский комплекс на Пайяхском месторождении представлен клином, наклоненным в северо-западном направле- нии, как и вышезалегающий неокомский клиноформный комплекс. Но анализ волнового поля на секвенс-стратиграфической основе показывает, что этот комплекс имеет совершенно другие черты строения, чем неокомский клиноформный ком-плекс1([1, 20] и др.).

Результаты поисково-разведочных работ последних лет на Пайяхском и Западно-Иркинском нефтяных месторождениях подтверждают ти-тон-берриасский возраст нижних продуктивных пластов и их отличия по строению от ачимовской толщи неокомского клиноформного комплекса.

В Таймырском районе Красноярского края основные перспективы нефтегазоносности ти-тон-берриасского комплекса связываются с неантиклинальными ловушками литологического и структурно-стратиграфического типов в пологоклиноформных телах повышенной мощности (яновстанская свита) у северо-западных подножий Малохетского и Рассохинского мегавалов Об-ско-Лаптевской гряды, залегающих на доступных для бурения глубинах (порядка 3–4 км).

По сейсмическим данным восточнее, у подножия Рассохинского мегавала, выявляются аналогичные Пайяхскому месторождению и даже еще более крупные объекты (рис. 7).

На левобережье Енисея перспективны зоны увеличенных толщин титон-берриасских отложений (яновстанская свита) у южного подножия мегавалов Обско-Лаптевской гряды и в районе восточного борта Большехетской впадины.

В Ямало-Ненецком автономном округе также заслуживает внимания изучение возможной нефтегазоносности аргиллитов баженовской/гольчи-хинской свит (сланцевая нефть) и «аномальных разрезов» титон-беppиасских конденсиpованных покpовов Ямало-Гыданской синеклизы на Гыдане с возможными неантиклинальными ловушками УВ трещинного и литологического типов.

Выводы и рекомендации

Основные сведения о строении и нефтегазоносности юрских комплексов получены по материалам сейсморазведки МОГТ-2D/3D и ограниченным данным глубокого бурения. Изученность юрских отложений на севере Западной Сибири параметрическим и поисково-разведочным бурением крайне низка и неравномерна.

Геологическое строение и условия залегания юрских отложений на севере Западной Сибири характеризуются большими глубинами, региональной цикличностью осадконакопления на огромных территориях, большой мощностью, высокими значениями термоглубинных и катагенетических параметров продуктивных толщ, высокой литофациальной неоднородностью, АВПД, пониженными ФЕС коллекторов, повышенным содержанием конденсата и растворенного газа в газовых и нефтяных залежах.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 7. Прогноз зоны развития неантиклинальных ловушек в титон-берриасском нефтегазоносном комплексе (яновстанская свита, северные подножия Малохетского и Рассохинского мегавалов) [20]

Fig. 7. Prediction of the zone of non-anticlinal traps occurrence in Tithonian-Berriasian play (Yanovstansky Fm, northern foot of Malokhetsky and Rassokhinsky mega-swells) [20]

ЮВ

Скв. Пх-1

CDP

C

B

J - tc

J ml

3800 м

T 3 (IIв 1 ) T 5 (IIlд) la(III)

T 3 (IIв 1 )

T 4 (IIв 1 )

T 5 (IIl 1 ) la(III)

Б(Г 0 ) 2500 Б 1 (IIa) T 1 (IIб) 3000 T 2 (IIв) t , мс

0 30 км

Зона развития увеличенной мощности бериасских отложений (яновстанская свита)

СЗ 5500

Hfrol pim

5000 4500

J -K jau 3 J - 1 tc

Q н = 33 м3/сут

AR

H uf 2200 Б(Г 0 )

Б (IIa) 2400

T 1 (IIб) 2600 p

T 2 (IIв) t , мс

2000 1000

•^^' ■■■ •'/Л '!' ■ -:

Hfrol pim —I ureng

Гн sarm

ЯН cneus mox H

Фрагменты временных разрезов по профилям (А, В): A — 3590014, B — 6213419; C — палеографическая карта на момент завершения формирования титон-берриасского комплекса (Б1(IIа)–Б(Г0))

Fragments of time sections along the lines (А, В): A — 3590014, B — 6213419; C — paleogeographic map for the time when formation of Tithonian-Berriasian sequence was finished (Б1(IIа)–Б(Г0))

Доказана промышленная нефтегазоносность нижне-среднеюрского, келловей-кимериджского и титон-берриасского нефтегазоносных комплексов. Достоверные количественные оценки потенциальных ресурсов УВ юрских комплексов для огромной территории севера Западной Сибири к настоящему времени отсутствуют.

К новым объектам нефтегазопоисковых исследований в юрских отложениях на севере Западно-Сибирского седиментационного мегабассейна относятся различные типы УВ-ловушек [1, 19, 20]:

– структурные и неантиклинальные в юрских комплексах (преимущественно нижне-среднеюрском) на мегавалах Обско-Лаптевской гряды;

– структурные и неантиклинальные литологического и структурно-стратиграфического типов в келловей-кимериджских (сиговская свита) и ти-тон-берриасских (яновстанская свита) отложениях у подножия и по северному борту Обско-Лаптев-ской гряды;

– неантиклинальные различных типов в нижне-среднеюрских отложениях, вблизи контакта с доюрским основанием, на северо-западном (Южно-

Ямальская моноклиза) и северо-восточном (Западно-Таймырская, Южно-Таймырская моноклизы) бортах бассейна;

– неантиклинальные трещиного и литологического типов в конденсированных покровах и «аномальных» разрезах титон-берриасских отложений (баженовская и верхняя часть гольчихинской свиты) в депрессионной части бассейна на п-ове Гы-данский.

Особое внимание при поисках нефти и газа в глубоких горизонтах осадочного чехла (юра и др.) на севере Западной Сибири рекомендуется обратить на слабоизученную Обско-Лаптевскую гряду [12–14, 19, 20]. Наличие мощной (до 20–30 км) толщи осадочных отложений, высокоамплитудные тектонические движения разного знака, способствующие образованию крупных структурных форм, интенсивные эрозионные срезания и тектонические нарушения с возможностью образования многочисленных неантиклинальных ловушек УВ разного типа повышают перспективность Обско-Лаптевской гряды и позволяют рассчитывать на обнаружение здесь не только новых крупных, но и гигантских месторождений УВ, аналогич-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

ных Восточно-Мессояхскому, Верхнекубинскому (им. Е. Зиничева) и др. При этом значительный прирост запасов УВ может быть получен за счет открытия залежей нефти и газа в юрских отложениях с доказанной в пределах гряды нефтегазоносностью, которые находятся здесь на доступных для бурения глубинах.

Лидирующим направлением стратификации разрезов, исследований внутренней структуры осадочных бассейнов, поиска и разведки месторождений нефти и газа при изучении как юрских, так и других нефтегазоносных комплексов должна быть комплексная интерпретация данных сейсморазведки, ГИС и бурения в объемном варианте согласно принципам секвенс-стратиграфии [1, 11].

Список литературы Особенности строения и перспективы нефтегазоносности юрских отложений на севере Западной Сибири

- Балдин В.А., Игошкин В.П., Мунасыпов Н.З., Низамутдинова И.Н. Стратиграфия юрско-меловых отложений на северо-востоке Западной Сибири по результатам секвенс-стратиграфического анализа // Геофизика. - 2021. - № 3. - С. 2-17.

- Балдин В.А., Мунасыпов Н.З. Неопротерозойско-палеозойские и триасовые комплексы Гыдана и Таймыра // Геофизика. - 2017. -№ 3. - С. 76-88.

- Сурков В.С., СмирновЛ.В., Гурари Ф.Г. и др. Нижне-среднеюрский комплекс Западно-Сибирской плиты — особенности его строения и нефтегазоносность // Геология и геофизика. - 2004. - Т. 45. - № 1. - С. 55-58.

- Шемин Г.Г. Региональные резервуары нефти и газа юрских отложений севера Западно-Сибирской провинции. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014. - 362 с.

- Казаненков В.А., Ершов С.В., Рыжкова С.В., Борисов Е.В., Пономарева Е.В., Попова Н.И., Шапорина М.Н. Геологическое строение и нефтегазоносность региональных резервуаров юры и мела в Карско-Ямальском регионе и прогноз распределения в них углеводородов // Геология нефти и газа. - 2014. - № 1. - С. 27-49.

- Курчиков А.Р., БородкинВ.Н., НедоседкинА.С., Зарипов С.М. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Гыданско-го полуострова севера Западной Сибири // Наука и ТЭК. - 2012. - № 3. - C. 10-15.

- Курчиков А.Р., Бородкин В.Н. Характеристика геологического строения и нефтегазоносности юрского нефтегазоносного комплекса Западной Сибири. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2015. - 140 с.

- Бородкин В.Н., Смирнов О.А., Курчиков А.Р., Лукашов А.В., Галинский К.А. Модель строения и перспектив нефтегазоносности юрского регионального комплекса в зоне сочленения Гыданского, Тазовского полуостровов и полуострова Ямал Западной Сибири по данным сейсморазведки 3D // Геология, геофизика и разработки нефтяных и газовых месторождений. - 2021. - № 2. - С. 38-52. DOI: 10.33285/2413-5011-2021-2(350)-38-52.

- Панарин И.А. Прогноз выявления резервуаров углеводородов в юрских седиментационных комплексах севера Западной Сибири и акватории Карского моря // Георесурсы. - 2012. - Т. 48. - № 6. - C. 56-60.

- Панарин И.А. Новый подход к ранжированию юрских седиментационных комплексов северной части Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна // Георесурсы. - 2017. - Т. 19. - № 4. - С. 311-318. DOI: 10.18599/grs.19.4.1.

- Балдин В.А., Игошкин В.П., Мунасыпов Н.З., Низамутдинова И.Н. Проблемы и методы стратификации (на примере юрско-мело-вых отложений северо-востока Западной Сибири) // Геофизика. - 2020. - № 3. - С. 17-30.

- Балдин В.А. О выделении на севере Сибири крупнейшей Обско-Лаптевской гряды // Тезисы докладов X международной научно-практической конференции EAGE «Геомодель-2008» (11-22 сентября 2008 г.). - Геленджик, 2008. DOI: 10.3997/22144609.201404288.

- Балдин В.А., Мунасыпов Н.З., Шарафутдинов Т.Р. О нефтегазогеологическом районировании Западной Сибири // Геофизика. -2017. - № 3. - С. 62-68.

- Балдин В.А., Мунасыпов Н.З., Шарафутдинов Т.Р. Уточнение границ Западно-Сибирского бассейна на Таймырском полуострове // Геология нефти и газа. - 2018. - № 3. - С. 59-74. DOI: 10.31087/0016-7894-2018-3-59-74.

- Фурсенко Е.А., Бурухина А.И., Ким Н.С., Родченко А.П. Современные представления о геохимии органического вещества и наф-тидов мезозойских отложений арктических районов Западной Сибири // Геохимия. - 2021. - Т. 66. - № 12. - C. 1077-1105. DOI: 10.31857/S0016752521120025.

- Пятницкая Г.Р., Скоробогатов В.А. Изучение и освоение углеводородного потенциала нижне-среднеюрской толщи северных областей Западной Сибири: итоги и перспективы // Вести газовой науки. - 2018. - Т. 35. - № 3. - С. 86-101.

- Скоробогатов В.А. Юрский продуктивный комплекс Западной Сибири: прошлое, настоящее, будущее // Вести газовой науки. -2017. - Т. 31. - № 3. - С.36-56.

- Астафьев Д.А., Толстиков А.В., Калита М.А., НаумоваЛ.А., Кабалин М.Ю. Прогноз нефтегазоносности юрско-нижнемеловых отложений района Обской и Тазовской губ Карского моря // Вести газовой науки. - 2018. - Т. 35. - № 3. - С. 290-305.

- Балдин В.А. Обско-Лаптевская гряда, как крупнейшая надпорядковая структура и новая зона нефтегазонакопления на севере Сибири // EAGE «Тюмень 2015»: мат-лы IV международной геол. конф. Тюмень, 23-27 марта 2015 г.

- Мунасыпов Н.З., Низамутдинова И.Н., Балдин В.А. Прогноз неантиклинальных ловушек углеводородов различных типов в юрских комплексах северо-востока Западной Сибири // Геология нефти и газа. - 2019. - № 3. - С. 87-97. DOI: 10.31087/0016-7894-20193-87-97.

- Zyza E.A., Fedorov S.A., Igonin I.S., Kurkin A.A. Model of the Geological Structure of Bajocian and Bathonian Deposits of the Yamal-Gydan Region // 8th Saint Petersburg International Conference & Exhibition Saint Petersburg 2018. Innovations in Geosciences — Time for Breakthrough Saint Petersburg, Russia, 9-12 April 2018. - Saint Petersburg, 2018. - С. 1-6. DOI: 10.3997/2214-4609.201800292.