Особенности строения и состава коры выветривания на кимберлитовых породах

Автор: Зинчук Н.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 1 (30), 2016 года.

Бесплатный доступ

На основании комплексных исследований приведены закономерности минерало-го-геохимического изменения кимберлитов в гипергенных условиях. В наиболее зрелых профилях коры выветривания кимберлитов существенным преобразованиям подвергаются как породообразующие, так и более устойчивые первичные минералы. Существенно уменьшается в верхах профилей количество оливина, пи-роксенов, пиропа и возрастает роль пикроильменита. В нижних частях профилей выветривания этого типа доминирует серпентин, представленный слоями структурного типа А и В. Для слоев новообразованного типа А вначале характерна округлая глобулярная форма, которая наблюдается на зернах других более устойчивых минералов. На ранних этапах выветривания кимберлитов изменение серпентина связано с его перекристаллизацией, сопровождающейся политипными превращениями. Одновременно с этим слоистые минералы триоктаэдрического типа либо разлагаются (Mg- и Fe-Mg-хлориты), либо частично преобразуются в диоктаэдрические разности (флогопит в гидрослюду и др.). Эти процессы обусловливают значительное повышение пористости и проницаемости первичных пород, что определяет последовательное увеличение в их объеме открытой поверхности, контактирующей с пневматолитово-гидротермальными флюидами, и скорости дренирования последними выветривавшихся горизонтов. Минеральный состав новообразований и распределение по элювиальным профилям значений рН и Hi позволяют утверждать, что рассматриваемая стадия выветривания кимберлитов соответствует щелочному типу. Рассмотренные элювиальные профили можно отнести к типу остаточных локальных кор выветривания, находящихся на стадии начальной гидратации исходных минералов и выщелачивания наименее устойчивых компонентов.

Коры выветривания, кимберлиты, минералого-геохимические изменения, пневматолитово-гидротермальные флюиды, три-октаэдрические и диоктаэдрические минералы

Короткий адрес: https://sciup.org/147200970

IDR: 147200970 | УДК: 551.311.231:553.81 | DOI: 10.17072/psu.geol.30.60

Текст научной статьи Особенности строения и состава коры выветривания на кимберлитовых породах

На древних платформах мира, в пределах которых установлен кимберлитовый магматизм, выделяются как крупные, так и относительно малые по размерам кимберлитовые трубки [2-5, 24, 25, 29], причем на многих из них развита остаточная кора выветривания [6-19, 22, 27-32]. Проведенные нами комплексные исследования и анализ имеющегося материала по геолого-вещественным особенностям кор выветривания (КВ) на кимберлитовых трубках Сибирской платформы (СП) пока-

зали, что интенсивно гипергенно химически переработанные кимберлиты отмечаются только в некоторых алмазоносных районах.

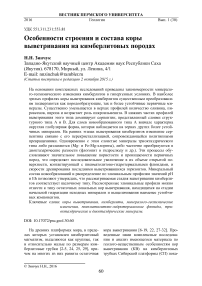

Примером развития остаточной КВ кимберлитов могут быть известные в Ма-лоботуобинском алмазоносном районе диатремы имени ХХШ сьезда КПСС, Дачная, Таёжная, Амакинская, Интернациональная и Мир. Первые данные о геологическом строении и вещественном составе КВ кимберлитов в этом районе были получены исследователями [27, 30] для трубки имени ХХШ сьезда КПСС (рис.1),

Рис. 1. Геологический разрез кимберлитовой трубки имени ХХШ съезда КПСС: 1 – делювиальный слой; 2–4 – отложения нижней юры: 2 – песчаники, 3 – алевролиты, 4 – конгломераты; 5 – терригенно-карбонатные породы устькутского яруса нижнего ордовика; 6 – кимберлиты отметившими по её разрезу более глубокую химическую переработку пород, чем в других диатремах СП [1, 20-28]. В последние годы вскрыты новые разрезы (скв.А-63К и шахта 102), позволившие нам провести комплексные исследования минерального состава и структурных особенностей кимберлитовых пород в процессе выветривания (рис.2, а-б; рис.3, а;

таблица).

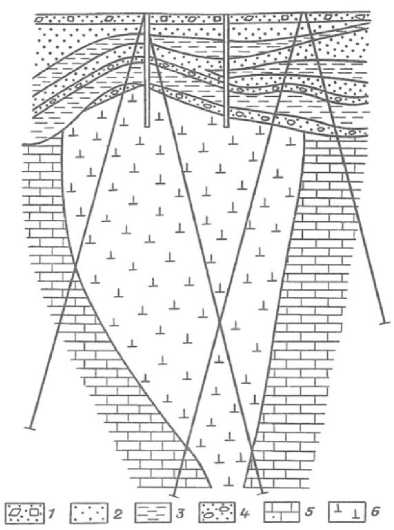

Исходные, подвергшиеся выветриванию породы этой диатремы представлены серой и голубовато-серой плотной кимберлитовой брекчией (скв.А-63К, глубина 32,9 м и ниже; шахта 102, глубина 30 м и ниже). Преобладающая масса породы сложена агрегатами кальцита и серпентина с мелкими рассеянными выделениями магнетита. Количество обломочного материала редко превышает 25% объема породы. Участками увеличено (до 30%) количество псевдоморфоз по вкрапленникам оливина. Процесс выветривания кимберлитов приводит к резкому увеличению их общей пористости (от 7,6 до 48,7%) и уменьшению средней плотности (от 2,92 до 1,50 г/см3). При этом возрастает трещиноватость пород и содержание пелитовых частиц (рис. 2, а-б). Соответственно уменьшается роль обломков пород, что также приводит к существенному изменению физических и физико-механических свойств кимберлитов вверх по разрезу.

В легкой фракции преобладают серые, серовато-бурые глинистые и глинистожелезистые агрегаты, практически не разрушающиеся при дезинтеграции пород и трудно определяемые в иммерсионных препаратах. Присутствуют также обломки кварца, покрытые землистыми примазками и «рубашками» вторичных продуктов изменения кимберлитов. Во фракции крупнее 0,1 мм отмечены выделения халцедона и зерна плагиоклазов, связанные в основном с разрушением обломков различных пород (траппов, терригенно-карбонатных образований и др.), содержащихся в кимберлитах диатремы. В легкой фракции пород нижних горизонтов (глубины ниже 30 м) встречается много слюды. Уже в нижних частях зоны дезинтеграции чешуйки флогопита приобретают зеленоватую пятнистую окраску, что связано с замещением его хлоритом.

Среди первичных минералов тяжелой фракции образований рассматриваемой КВ преобладают ильменит (в основном пикроильменит) и гранаты (рис. 2). Последние встречаются в классах крупнее

0,1 мм, тогда как пикроильменит доминирует в тяжелом концентрате фракции 0,10,05 мм. Количество пиропа уменьшается в процессе выветривания [8, 15, 29]. Вследствие этого возрастает роль более устойчивого в гипергенных условиях пикроильменита.

В резко подчиненном количестве отмечены хромит, хромдиопсид, турмалин, циркон, дистен, рутил, сфен и др. Аутигенный комплекс минералов тяжелой фракции чаще всего обогащен гидрокси- дами железа (гётит), гематитом и сидеритом (рис.2).

Рис. 2. Литологические разрезы коры выветривания кимберлитов трубки имени ХХIII съезда КПСС: а – шахта 102; б – А-63К. I. Литологическая колонка: 1 – выветрелые образования; 2 – дезинтегрированные породы; 3 – плотные кимберлиты. II. Гранулометрический состав (размеры фракций в мм): 1 – 1,0–0,5; 2 – 0,5–0,25; 3 – 0,25 – 0,1; 4 – 0,1–0,05; 5 – 0,05–0,01; 6 – мельче 0,01 мм. III. Состав легкой части фракции 0,1–0,05 мм: 1 – кварц; 2 – полевые шпаты; 3 – слюдисто-глинистые и глинисто-железистые агрегаты; 4 – обломки различных пород; 5 – слюды. IV. Состав первичных минералов тяжелой части фракции 0,1–0,05 мм: 1 – неизмененный ильменит и магнетит; 2 – измененные рудные минералы; 3 – неустойчивые минералы – биотит, флогопит, пироксены и амфиболы; 4 – умеренно устойчивые минералы – группа эпидота и апатит; 5 – гранаты; 6 – турмалин; 7 – циркон; 8 – другие весьма устойчивые минералы. V. Аутигенные минералы тяжелой части фракции 0,1–0,05 мм: 1 – пирит; 2 – сидерит; 3 – гидроксиды железа (гётит, гидрогетит, гематит; 4 – барит. VI. Минеральный состав фракции мельче 0,001 мм: 1 – гидрослюда; 2 – монтмориллонит и монтмориллонит-гидрослюдистые смешанослойные образования; 3 – каолинит; 4 – метагаллуазит; 5 – хлорит. VII. Отношение интенсивностей межплоскостных расстояний (d) со значением 10 и 5 Ǻ на дифрактограммах

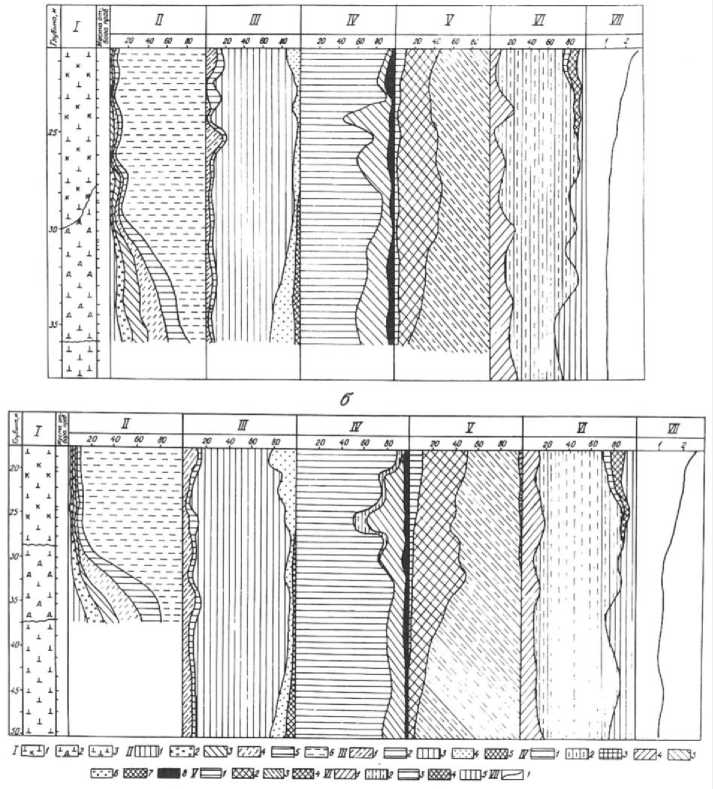

Рис. 3. Геохимические диаграммы коры выветривания кимберлитов трубок имени ХХШ сьезда КПСС (а), Дачная (б), Таежная (в). I. Литологическая колонка: 1 – плотные кимберлиты, 2 – дезинтегрированные породы, 3 – выветрелые кимберлиты. II. Оксиды: 1 – SiO 2 ; 2 – TiO 2 ; 3 – Al 2 O 3 ; 4 – Fe 2 O 3 ; 5 – FeO; 6 – MgO; 7 – CaO; 8 – CO 2 ; 9 – MnO + Cr 2 O 3 + NiO + CoO; 10 – Na 2 O + K2O; 11 – SO 3 + P 2 O 5 + F + n.n.n.; 12 – H 2 O+; 13 – H 2 O-; 14 – H 2 О(общ.)

Содержание барита, концентрирующегося в классе 0,25-0,1 мм, редко превышает 10-15%. Преобладающими породообразующими минералами плотных материнских пород являются пластинчатые серпентины, структура которых состоит из слоев типа А и В [12, 13, 19]. Ассоциирует серпентин в таких породах с гидрослюдой, монтмориллонит-гидрослюдистой смешанослойной фазой, хлоритом, вермикулитом и монтмориллонитом. Гидрослюда связана в основном с диоктаэдризацией флогопита и наследует свойственный последнему политип 1М.

Выше по разрезу (скв.А-63К, глубина 22,2-32,9 м; шахта 102, глубина 25-30 м) отмечено дальнейшее усиление трещиноватости пород. Трещины нередко выполнены грязно-бурыми (местами до серовато-черных) вторичными образованиями. Отдельные прослои сложены сероцветными глинистыми образованиями с большим количеством мелких (мельче 0,1 мм) выделений гидроксидов железа и сидерита (рис.2).

Эти минералы иногда концентрируются в отдельных прослоях, образуя более темные участки. Сильная изменчивость свойственна и различным включениям этой части разреза. Иногда среди сильно измененных (до глинистого состояния) образований встречаются единичные слабо измененные псевдоморфозы серпентина.

Содержание диоктаэдрической гидрослюды здесь резко возрастает. Значительно увеличивается количество монтмориллонита, причем вверх по разрезу он становится более поликатионным, т. к. в составе лабильных межслоевых продуктов относительно возрастает роль Na.

Судя по значению b (8,93 Ẵ), в октаэдрических сетках его структуры присутствуют главным образом Al и частично Fe3+. По всей изучаемой толще монтмориллонит ассоциирует с переменной примесью монтмориллонит-гидрослюдистой смешанослойной фазы, которой здесь свойственна тенденция к упорядоченности, хотя к верхам усиливаются явные элементы разупорядоченности структуры

[12, 13].

Электронографическая характеристика фракции мельче 0,001 мм образцов из образований коры выветривания трубки имени ХХШ съезда КПСС (аналитик З.В. Врублевская, ИГЕМ РАН)

|

Место отбора проб |

Глубина отбора, м |

Литологические типы пород и их цвет |

Глинистые минералы, их политипные модификации, степень совершенства структуры, значение параметра b, X |

Минералы-примеси |

|

Скв.А-63К |

17,9 |

Глинистые грязно-коричневые образования |

сс (9,00),три-сс (9,19) |

клц,сд,кв |

|

18,8 |

Глинистые желто-коричневые образования |

сл 1М (унн;9,00),три-сс (9,19) |

клц,сд,гт |

|

|

19,7 |

Глинистые темно-коричневые образования |

сл 1М (унн;9,00),три-сс (9,19) |

клц,сд,гт |

|

|

22,2 |

Глинистые желто-коричневые образования с обломками пород |

три-хл-δ´ (б;9,22), сл (б;9,00) |

клц,гт,сд |

|

|

37,1 |

Кимберлит слабо выветрелый голубовато-серый |

три-сс (9,22), сс (9,00) |

клц,дл |

|

|

49,0 |

Кимберлит очень плотный серый, участками голубовато-серый |

три-сс (б; 9,15) |

клц, дл |

|

|

Шахта-102 |

21,0 |

Глинистые зеленовато-серые образования |

м (бб; 8,93), срп-А (унн; 9,15) |

кв,гт |

|

22,0 |

Глинистые темно-серые породы с прожилками желтовато-серых новообразований |

м (бб; 8,92), срп-А (пб; 9,15) |

клц, кв |

|

|

23,0 |

Глинистые зеленовато-серые образования с обломками кимберлитов |

м (бб;8,93), срп-А (пб; 9,15), м (бб; 9,05) м (бб; 8,93), срп-А |

клц,сд,мгт,гт |

|

|

25,0 28,0 |

Кимберлит выветрелый рыхлый ожелезненный Кимберлит выветрелый грязносерый до коричневого |

(пб; 9,15) м (бб; 8,93) сл 1М (ун; 9,00), хл-δ |

мгт,сд,клц,гм,гт мгт,сд,гт,гм,клц |

|

|

30,0 |

Кимберлит слабо выветрелый голубовато-серый |

(пб; 9,20) срп А+В (пб;9,20), сл |

сд; клц |

|

|

36,0 |

Кимберлит очень плотный голубовато-серый |

(бб; 9,00) |

клц,дл,сд |

Список литературы Особенности строения и состава коры выветривания на кимберлитовых породах

- Благулькина В.А. Петрохимические типы кимберлитов Сибири//Советская геология. 1969. №7. С.60-70.

- Бобриевич А.П., Илупин И.П., Козлов И.Т. и др. Петрография и минералогия кимберлитовых пород Якутии. М.: Недра, 1964. 192 с.

- Василенко В.Б., Зинчук Н.Н., Кузнецова Л.Г. Петрохимические модели алмазных месторождений Якутии. Новосибирск: Наука, 1997. 574 с.

- Давыдов Ю.В., Мишнин В.М., Шамшина Э.А. Коры выветривания Ботуобинского района//Древние коры выветривания Якутии/ЯФ СО АН ССССР. Якутск, 1975. С.86-108.

- Доусон Дж. Кимберлиты и ксенолиты в них. М.: Мир, 1983. 300 с.

- Затхей Р.А., Зинчук Н.Н., Хмелевский В.А. Геохимические аспекты формирования кор выветривания кимберлитов (на примере одной из трубок Якутии)/ВИНИТИ. М., 1980. 37 с.

- Зинчук Н.Н. О минеральном составе келифитовых кайм на гранатах из кимберлитов//Зап. Всесоюз. мин. об-ва. 1981. Ч.110, вып.1. С.70-76.

- Зинчук Н.Н. Типоморфные особенности продуктов выветривания различных пород Западной Якутии в связи с проблемой поисков погребенных россыпей алмазов//Происхождение и размещение россыпей Якутии/ЯФ СО АН СССР. Якутск, 1983. С.94-102.

- Зинчук Н.Н. Глинистые минералы в древних корах выветривания и продуктах их переотложения в континентальных толщах Западной Якутии//Глинистые минералы в литогенезе/МОИП. М., 1986. С. 5-19.

- Зинчук Н.Н. Особенности состава и распределения слюдистых образований в ким-берлитовых породах Якутии//Изв. вузов. Геология и разведка. 1991. №7. С. 58-66.

- Зинчук Н.Н. Сравнительная характеристика вещественного состава коры выветривания кимберлитовых пород Сибирской и Восточно-Европейской платформ//Геология и геофизика. 1992. №7. С. 99-109.

- Зинчук Н.Н. Коры выветривания и вторичные изменения кимберлитов Сибирской платформы (в связи с проблемой поисков и разработки алмазных месторождений)/Новосибир. гос. ун-т. Новосибирск, 1994. 240 с.

- Зинчук Н.Н. Постмагматические минералы кимберлитов. М.: Недра, 2000. 538 с.

- Зинчук Н.Н., Зуенко В.В., Харькив А.Д. Опыт петрохимического картирования кимберлитовых пород (на примере трубок Заполярная и Новинка Верхнемунского района, Якутия)//Геология и геофизика. 1991. №11. С.73-82.

- Зинчук Н.Н., Котельников Д.Д., Борис Е.И. Древние коры выветривания и поиски алмазных месторождений. М.: Недра, 1983. 196 с.

- Зинчук Н.Н., Котельников Д.Д., Соколов В.Н. Преобразование минерального состава и структурных особенностей кимберлитов Якутии в процессе выветривания//Геология и геофизика. 1982. №2. С.42-53.

- Зинчук Н.Н., Мельник Ю.М., Серенко В.П. Апокимберлитовые породы//Там же. 1987. №10. С.66-72.

- Зинчук Н.Н., Тараненко В.И., Борис Е.И. и др. Коры выветривания бассейна р. Вилюй//Изв. АН СССР. Сер. геол. 1978. №8. С.108-112.

- Зинчук Н.Н., Харькив А.Д., Мельник Ю.М., Мовчан Н.П. Вторичные минералы кимберлитов. Киев: Наукова думка, 1987. 282 с.

- Казанский Ю.П. Выветривание и его роль в осадконакоплении. М.: Наука, 1969. 126 с.

- Казаринов В.П., Бгатов В.И., Гурова Г.И. и др. Выветривание и литогенез. М.: Недра, 1969. 439 с.

- Каштанов М.С. Кора выветривания на кимберлитах Сибирской платформы как источник глинозема при бокситообразовании//ДАН СССР. 1966. Т.163, №3. С.672-675.

- Куковский Е.Г. Превращение слоистых силикатов. Киев: Наукова думка, 1973. 103 с.

- Маршинцев В.К. Вертикальная неоднородность кимберлитовых тел Якутии/СО АН СССР. Новосибирск, 1986. 239 с.

- Михайлов Б.М. Рудоносные коры выветривания. Л.: Недра, 1986. 238 с.

- Петров В.П. Основы учения о древних корах выветривания. М.: Недра, 1967. 343 с.

- Рожков И.С., Харькив А.Д., Мельник Ю.М. Древняя кора выветривания кимберлитов трубки имени ХХШ сьезда КПСС (Якутия)//ДАН СССР. 1969. Т.188, №5. С.1130-1133.

- Файнштейн Г.Х. Коры выветривания и их роль в россыпном рудообразовании осадочного чехла Сибирской платформы//Рудоносные коры выветривания. М.: Наука, 1974. С.271-277.

- Харькив А.Д., Зинчук Н.Н., Крючков А.И. Коренные месторождения алмазов мира. М.: Недра, 1998. 555 с.

- Харькив А.Д., Мельник Ю.М. Древняя кора выветривания кимберлитовых пород трубки имени ХХШ сьезда КПСС//Геология, петрография и минералогия магматических образований северо-восточной части Сибирской платформы. М.: Наука, 1970. С. 230-246.

- Хитров В.Г., Зинчук Н.Н., Котельников Д.Д. Применение кластер-анализа для выяснения закономерностей выветривания пород различного состава//ДАН СССР. 1987. Т.296, №-5. С.1228-1233.

- Шамшина Э.А. Коры выветривания кимберлитовых пород Якутии. Новосибирск: Наука, 1979. 150 с.