Особенности структурно-тектонической эволюции северо-восточного шельфа о-ва Сахалин с учетом новых сейсмических данных

Автор: Шегай В.И., Толстиков А.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 4, 2022 года.

Бесплатный доступ

Анализ новых сейсмических данных показал, что в интервале кайнозойской истории структурно-тектонической эволюции о-ва Сахалин можно отметить три этапа тектонической активности, во многом определивших современный облик северо-восточного шельфа о-ва Сахалин и прилегающего шельфа. На раннемиоценовом этапе происходит заложение большей части сдвиговых дислокаций северо-восточного шельфа о-ва Сахалин. Отмечается лучеобразная конфигурация сдвигов. Они берут начало на стыке Пограничного блока Охотоморской плиты (совгаванский/мынгинский разлом) и хоккайдо-сахалинского сдвига, раскрываясь в восточном и северо-восточном направлениях. По всей видимости, активизация этой системы сдвиговых дислокаций на фоне растяжения литосферы и формирования расположенной восточнее изучаемой площади Дерюгинской котловины стала причиной разрушения палеогенового Киринского мегаподнятия, на месте которого формируются Киринская и Южно-Киринская структуры. Часть крупных блоков (Ногликский, Лопатинский, Дерюгинский, Норский, Ульвинский) сдвигается далеко на восток. Судя по их современному положению, амплитуда сдвигов в это время могла достигать сотни километров и более. Среднемиоценовый и плиоцен-четвертичный этапы тектоногенеза ярко выражены в активности восточно-сахалинского сдвига. Происходит интенсивный рост вытянутой вдоль восточно-сахалинского сдвига группы структур. Синхронное развитие на протяжении миоцен-плиоценового времени позволило объединить их в единую Одоптинско-Шмидтовскую приподнятую зону. Важным результатом проведенных исследований стал вывод о том, что плиоцен-четвертичная сдвиговая активность может стать причиной частичного разрушения целостности покрышки залежей. Близкое расположение восточно-одоптинского сдвига принято за более вероятную причину дегазации залежей месторождения Нептун

Охотоморский регион, о-в сахалин, сдвиговая тектоника, нефтегазоносность, нефть, газ

Короткий адрес: https://sciup.org/14129409

IDR: 14129409 | УДК: 551.24.01 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-4-39-51

Текст научной статьи Особенности структурно-тектонической эволюции северо-восточного шельфа о-ва Сахалин с учетом новых сейсмических данных

Кайнозойская структурно-тектоническая эволюция северо-восточного шельфа о-ва Сахалин и прилегающего шельфа во многом контролировалась системой сдвиговых дислокаций, которые определили современный структурный облик исследуемого участка. Выделение и трассировка таких дизъюнктивных нарушений затруднительны, а часто и невозможны без материалов сейсморазведки МОГТ-3D1 [1]. В последние годы осуществлен значительный объем площадных сейсморазведочных работ, интерпретация которых позволила детализировать представления о строении северо-восточного сектора сахалинского шельфа и по-новому взглянуть на историю структурно-тектонического развития этого района.

Исследования осложнялись неравномерной изученностью северо-восточного шельфа Сахалина и прилегающих участков шельфа. В первую очередь это относится к Венинскому блоку, который исследовался преимущественно методами 2D-сейсморазведки (рис. 1). Он расположен между Киринским и объединенным Аяшским и Восточно-Одоптинским участками, осложняя совместный анализ имеющихся данных, что обусловило следующий подход к решению задачи:

– изучение южной части северо-восточного шельфа о-ва Сахалин (Киринский блок);

– изучение северной части северо-восточного шельфа о-ва Сахалин (Аяшский и Восточно-Одоп-тинский блоки);

– совместный анализ полученных результатов, их обобщение с региональными данными и материалами по сопредельным участкам для выявления зональных закономерностей.

Исследования проводились на основе наиболее актуальной стратиграфической схемы изучаемого региона, предложенной В.В. Харахиновым в 2019 г. [2]. Положение основных сейсмических отражающих горизонтов и их связь с основными этапами тектонической активности иллюстрирует работа [3, рис. 2].

Основой проведенных исследований послужили карты изохрон и временных толщин между опорными отражающими горизонтами (рис. 2, 3), сейсмические разрезы и атрибуты, а также результаты региональных и зональных исследований прошлых лет [4–11].

Палеоген

Четыре этапа кайнозойского развития Сахалинского региона (палеоценовый, ранне-средне- эоценовый, средне-позднеэоценовый, поздне-олигоценовый) оказали ограниченное влияние на северо-восточный шельф о-ва Сахалин. В основном тектоническая активность проявилась в северной части изучаемого района, где происходила активизация восточно-сахалинского сдвига. Вдоль него закартированы участки увеличенных толщин отложений палеогена. Наиболее выраженные из них расположены в районе Аяшско-Дагинской приподнятой зоны, восточный блок которой смещен на 13 км к югу (рис. 4, 5). В остальном мощности отложений палеогена достаточно хорошо выдержаны по всей площади Аяшского и Восточно-Одоп-тинского блоков (см. рис. 3). Зональные тенденции изменения толщин свидетельствуют об отсутствии крупных структур (поднятий и прогибов) в палеорельефе палеогена.

По результатам проведенных исследований можно констатировать ограниченное влияние палеогеновых фаз тектонической активности на формирование современного облика северо-восточного шельфа о-ва Сахалин. Участки, изученные сейсморазведкой, располагались на близких палеогипсометрических уровнях, что указывает на более позднее (раннемиоценовое) время интенсивной структурной перестройки северо-восточной части сахалинского шельфа. Тектоническая активность в палеогене отражается в заложении Северо-Сахалинского прогиба, активации восточно-сахалинского сдвига и формировании самостоятельного Мынгинского приподнятого блока.

Ранне-среднемиоценовый этап

Раннемиоценовый этап (23,8–16,9 млн лет) начался с интенсивного растяжения литосферы и закончился формированием крупнейшей депрессии Циркумсахалинской субпровинции с депоцентром в Дерюгинской глубоководной котловине [2], что привело к интенсивной структурно-тектонической перестройке северо-восточной части сахалинского шельфа.

Транстенсионный режим обусловил интенсивное погружение дна бассейна в районе Венинского и Киринского блоков. Одновременно на этом участке шельфа происходит формирование и активизация системы правосторонних сдвигов. Наиболее крупный из них — прибрежный. Он протягивается через весь Киринский блок, оконтуривая западное и северное окончания Южно-Киринского поднятия (в современной конфигурации) (см. рис. 2, 3). На его западном окончании сформирован чешуйчатый веер сжатия (структура конский хвост), к которому приурочена серия надвигов, протягивающихся на запад, за пределы изучаемой площади (рис. 6). Подобные структуры и механизмы их формирования

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

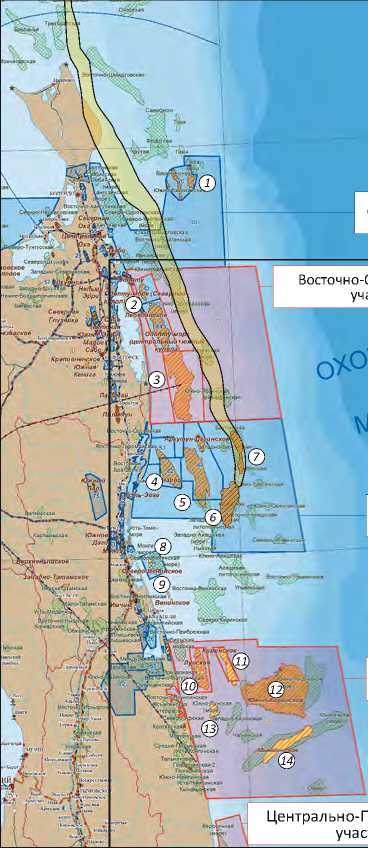

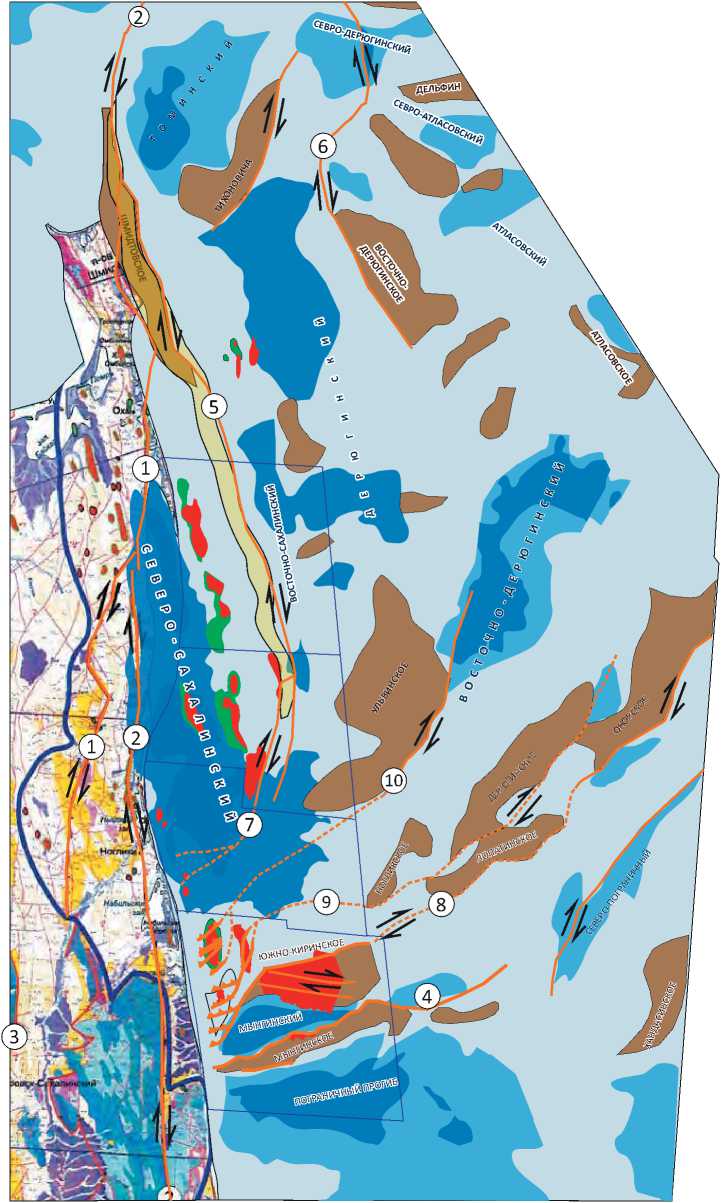

Рис. 1. Обзорная карта изучаемого района (по материалам ВНИГНИ, 2019)

Fig. 1. Location map of the study area (according to VNIGNI, 2019)

Восточно

Центрально

СКОЕЭРЕ

-

1 — предполагаемые границы Одоптинско-Шмидтовской приподнятой зоны; 2 — месторождения УВ; 3 — перспективные структуры; границы сейсмических съемок ( 4 , 5 ): 4 — 3D, 5 — 3D, недоступных для анализа; 6 — сейсмические профили 2D. Месторождения: 1 — Пела-Лейч, Удачное, Васюканское; 2 — Одопту-море; 3 — Пильтун-Астох; 4 — Чайво; 5 — Аркутун-Даги; 6 — Нептун; 7 — Тритон; 8 — Северо-Венинское; 9 — Венинское; 10 — Лунское; 11 — Киринское; 12 — Южно-Киринское; 13 — Южно-Лунское; 14 — Мынгинское

-

1 — supposed boundaries of the Odoptinsky-Schmidtovsky upstanding zone; 2 — HC fields; 3 — promising structures; seismic survey boundary ( 4 , 5 ): 4 — 3D, 5 — 3D unavailable for analysis; 6 — 2D seismic lines.

Fields: 1 — Pela Leich, Udachnoe, Vasyukansky; 2 — Odoptu Sea; 3 — Piltun-Astokhsky; 4 — Chaivo; 5 — Arkutun-Dagi; 6 — Neptun; 7 — Triton; 8 — North Veninsky; 9 — Veninsky; 10 — Lunsky; 11 — Kirinsky; 12 — South Kirinsky; 13 — South Lunsky; 14 — Mynginsky хорошо изучены и часто сопровождают крупные сдвиговые дислокации [10].

Характерной особенностью прибрежного сдвига является смена его направления с северовосточного на субширотное. Восточный (субширотный) отрезок сдвига принимает направление совгаванского (мынгинского) регионального сброса. На этом же участке отмечается формирование системы вторичных (антитетических) сдвигов.

Они ориентированы в юго-восточном направлении и осложняют Южно-Киринское поднятие по всей его площади.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют об определяющем влиянии сдвиговой тектоники на становление Южно-Киринского поднятия. На участке между прибрежным сдвигом и совгаванским региональным сбросом формируется зона проседания-растяжения (pull-apart). Сложное

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

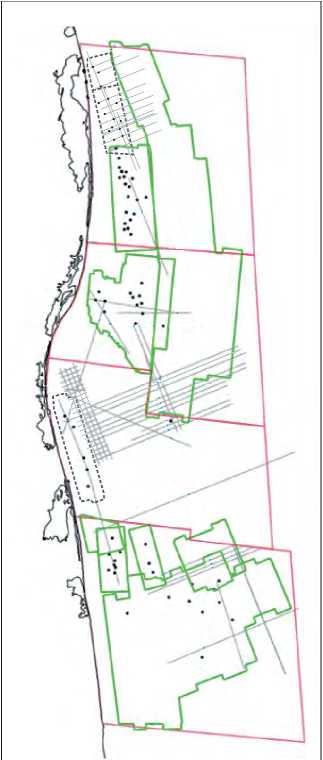

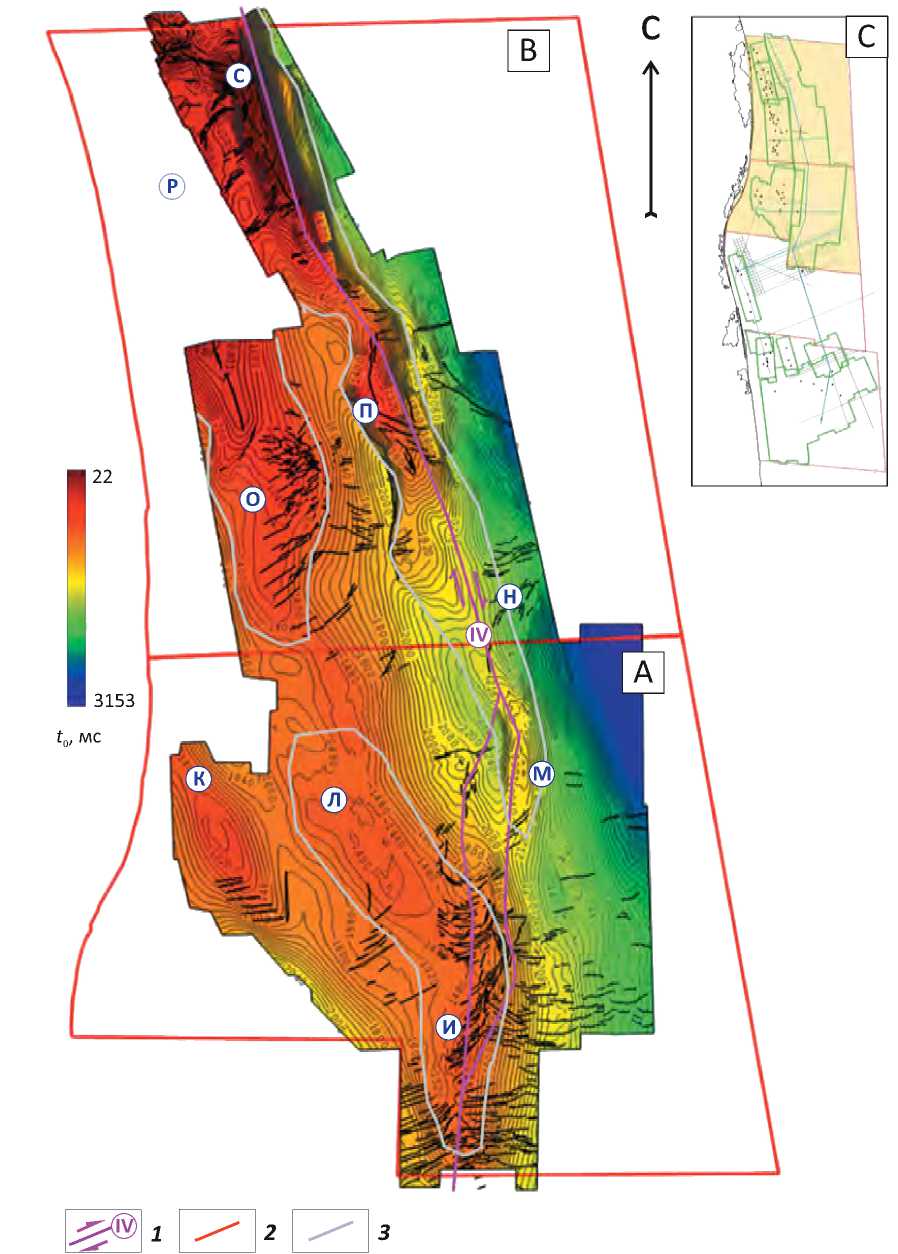

Рис. 2. Карты изохрон отражающих горизонтов

Fig. 2. Time structure maps of reflection horizons

t 0 , мс

1051 4361

849 4027

887 3898

Поверхность: A — фундамента (ОГ Fa), B — палеогена (ОГ 7), C — дагинского горизонта (ОГ 6; нижний – средний миоцен), D — окобыкайского горизонта (ОГ 5а, средний миоцен), E — нижненутовского подгоризонта (ОГ 4; средний – верхний миоцен), F — верхненутовского подгоризонта (ОГ 2; нижний плиоцен).

-

1 — крупные сбросы; сдвиги ( 2 , 3 ): 2 — крупные, 3 — вторичные (антитетические).

Основные разрывные нарушения: I — прибрежный сдвиг, II — киринский сдвиг, III — совгаванский (мынгинский) разлом, IV — восточно-сахалинский сдвиг

Surface: A — basement (ОГ Fa), B — the Paleogene (ОГ 7), C — Daginsky Horizon (ОГ 6; Lower and Middle Miocene), D — Okobykaisky Horizon (ОГ 5а, Middle Miocene), E — Nizhnenutovsky subhorizon (ОГ 4; Middle and Upper Miocene), F — Verkhnenutovsky subhorizon (ОГ 2; Lower Pleiocene).

1 — large normal faults; strike-slip faults ( 2 , 3 ): 2 — large, 3 — secondary (antithetic).

Major faults: I — near-shore strike-slip fault, II — Kirinsky strike-slip fault, III — Sovgavansky (Mynginsky) fault, IV — East Sakhalinsky strike-slip fault взаимодействие сдвиговых дисклокаций обусловило вращение и воздымание Южно-Киринского поднятия и синхронное погружение Мынгинской синклинали. Эти процессы сопровождались формированием множества разнонаправленных сколов на этом участке, определивших блоковое строение приуроченных к этому объекту залежей.

К западу от прибрежного прослеживается ки-ринский сдвиг. На его южном окончании выделяется чешуйчатый веер сжатия, а в районе Киринского поднятия — присдвиговый дуплекс сжатия. То есть активность этого сдвига обеспечила и формирование Южно-Лунской структуры, и продолжительное конседиментационное развитие Киринской структуры.

Учитывая важную структуроформирующую роль сдвиговых дислокаций в пределах изучаемой площади, была построена обобщенная структурная карта нижнемиоценового дагинского горизонта Ки-ринского и Венинского блоков. Она включает в себя все результаты площадных сейсморазведочных работ и позволила установить близкую морфологи-

ческую характеристику структур, расположенных в юго-западной части исследуемой площади: Венин-ское, Набильское (море), Лунское и Южно-Лунское локальные поднятия. Все они представляют собой вытянутые в субмеридиональном направлении линейные антиклинальные структуры, нарушенные серией разломов субширотного и/или северо-восточного простирания. По всей видимости, все они приурочены к присдвиговым веерам сжатия. То есть каждая из этих структур маркирует начало сдвига, что подразумевает более широкое развитие таких разрывных нарушений в северо-восточной части сахалинского шельфа, чем считалось ранее (см. рис. 5).

Результаты проведенных исследований позволяют отметить лучеобразную конфигурацию сдвигов. Они берут начало на стыке Пограничного блока Охотоморской плиты (совгаванский/мынгинский разлом) и хоккайдо-сахалинского сдвига, раскрываясь в восточном и северо-восточном направлениях. По всей видимости, активизация этой системы сдвиговых дислокаций на фоне растяжения лито-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

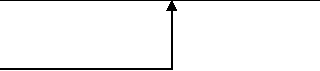

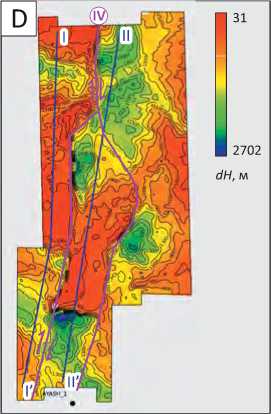

Рис. 3. Карты временных толщин между отражающими горизонтами

Fig. 3. Maps of time thickness between reflection horizons

A

B

C

D

E

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II

III

III

III

III

III

Δt , мс 0

Δt , мс 80

1211 Δt , мс 74

Временные толщины: A — палеогена (ОГ Fa – ОГ 7), B — уйнинско-дагинского комплекса (ОГ 7 – ОГ 6), C — окобыкай-ского горизонта (ОГ 6 – ОГ 5), D — нижненутовского подгоризонта (ОГ 5а – ОГ 4), E — верхненутовского подгоризонта (ОГ 4 – ОГ 2).

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

Time thicknesses: A — the Paleogene (ОГ Fa – ОГ 7), B — Uininsko-Daginsky sequence (ОГ 7 – ОГ 6), C — Okobuisky Horizon (ОГ 6 – ОГ 5), D — Nizhnenutovsky subhorizon (ОГ 5а – ОГ 4), E — Verkhnenutovsky subhorizon (ОГ 4 – ОГ 2).

For other Legend items see Fig. 2

сферы и формирования расположенной восточнее изучаемой площади Дерюгинской котловины стала причиной разрушения Киринского мегаподнятия. Часть составляющих его блоков (Ногликский, Ло-патинский, Дерюгинский, Норский, Ульвинский) сдвигается далеко на восток. Судя по их современному положению, амплитуда сдвигов в это время могла достигать 100 км и более (рис. 7).

Синхронно с разрушением Киринского мегаподнятия происходило формирование крупного Северо-Сахалинского прогиба, депоцентр которого располагался в районе Чайвинско-Венинской синклинали. Эти процессы обеспечили накопление мощной толщи нижне-среднемиоценовых отложений в районе Венинского и Киринского блоков, определив ареал нефтегазоносности уйнинско-да-гинского комплекса в пределах северо-восточного шельфа о-ва Сахалин.

Отдельного рассмотрения заслуживает Южно-Киринская структура, поскольку, исходя из представленной гипотезы и предполагаемой амплитуды сдвигов, она тоже должна была переместиться вглубь бассейна. По-видимому, данное поднятие сохранило свое местоположение благодаря взаимодействию прибрежного сдвига и системы приуроченных к нему вторичных (антитетических)

сдвигов с совгаванским (мынгинским) разломом. В результате на этом локальном участке была сформирована система интенсивного сжатия-растяжения, полюс вращения которой располагался на стыке Южно-Киринской структуры и Мынгинского прогиба. Эти процессы не позволили Южно-Кирин-скому блоку переместиться вглубь бассейна и обеспечили длительное конседиментационное развитие обеих структур (рис. 8).

На участках Аяшского и Восточно-Одоптин-ского блоков в это время преобладает спокойный тектонический режим. В пределах изучаемой площади отмечается формирование серии поднятий, расположенных вдоль восточно-сахалинского сдвига. Проведенные изыскания показали, что приуроченная к этому сдвигу группа структур (с севера на юг: Шмидтовская, Северо-Одоптинская, Восточно-Одоптинская, Лозинская, Баутинская) синхронно развивалась в течение большей части миоцен-пли-оценового времени, что позволяет рассматривать ее как единый структурный элемент. В рамках настоящей статьи он назван Одоптинско-Шмидтов-ской приподнятой зоной.

Средне-позднемиоценовый этап

В рамках средне-позднемиоценового этапа тектогенеза (15,5–5 млн лет) отмечается продол-

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 4. Схема расположения основных структур — Аяшский (A) и Восточно-Одоптинский (B) блоки

Fig. 4. Map of main structures location: Ayashsky (А) and East Odoptinsky (B) blocks

C — схема изученности сейсморазведкой и бурением северо-восточной части сахалинского шельфа.

-

1 — восточно-сахалинский сдвиг; границы ( 2 , 3 ): 2 — Аяшского и Восточно-Одоптинского блоков,

-

3 — Одоптинско-Шмидтовской, Пильтунской, Аяшско-Дагинской приподнятых зон.

Поднятия: И — Аяшское, К — Чайвинское, Л — Аркутун-Дагинское, М — Баутинское, Н — Шмидтовское, О — Пильтун-ское, П — Лозинское, Р — Одопту-море, С — Восточно-Одоптинское

C — study scheme of the northeastern part of the Sakhalin shelf by seismic exploration and drilling.

1 — East Sakhalinsky strike-slip fault; boundaries ( 2 , 3 ): 2 — Ayashsky (В) and East Odoptinsky (Г) blocks, 3 — Odoptinsky-Schmidtovsky, Piltunsky, Ayashsky-Daginsky upstanding zones.

Highs: И — Ayashsky, К — Chaivinsky, Л — Arkutun-Daginsky, М — Bautinsky, Н — Schmidtovsky, О — Piltunsky, П — Lozinsky, Р — Odoptu Sea, С — East Odoptinsky жение сдвиговой активности. На юге, в пределах Киринского блока, она выражена слабо и проявляется в конседиментационном развитии присдвиго-вых структур. В северной части изучаемого участка (Аяшский и Восточно-Одоптинский блоки) на фоне активизации восточно-сахалинского сдвига происходит интенсивное воздымание Одоптинско-

Шмидтовской приподнятой зоны. Это сильно отразилось на характере развития среднемиоценовых отложений (окобыкайский горизонт; ОГ 5а) в пределах изучаемой площади. Их мощность сильно сокращается с юга на север вплоть до полного отсутствия среднемиоценовых отложений в районе Восточно-Одоптинской структуры, в своде которой

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

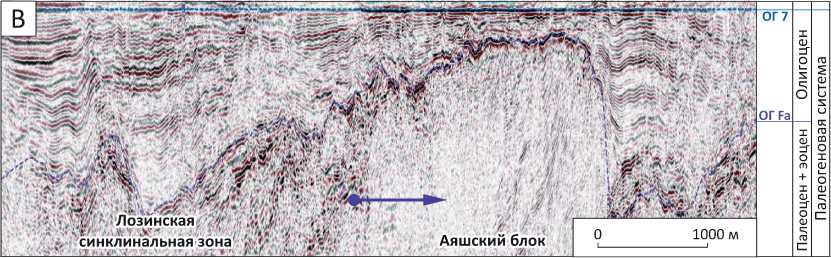

Рис. 5. Сейсмические разрезы I, II — кинематика восточно-сахалинского сдвига в районе Аяшского поднятия

-

Fig. 5. Seismic sections I and II — kinematics of East Sakhalinsky strike-slip fault in the area of the Ayashsky high

Ю ->

- ♦ • 1

с

A — сейсмический разрез по линии I– I' (палеореконструкция на конец палеогена), B — сейсмический разрез по линии II–II' (палеореконструкция на конец палеогена), C — схема изученности сейсморазведкой и бурением северо-восточной части сахалинского шельфа, D — карта изопахит палеогена (ОГ Fa – ОГ 7).

-

1 — направление движения блоков фундамента; 2 — положение сейсмических разрезов.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 4

A — seismic section line I– I' (paleosection at the end of Paleogene), B — seismic section line II–II' (paleosection at the end of Paleogene), C — study scheme of the northeastern part of the Sakhalin shelf by seismic exploration and drilling, D —Paleogene isopach maps (ОГ Fa – ОГ 7).

-

1 — direction of Basement blocks movement; 2 — position of seismic sections.

For other Legend items see Fig. 4

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

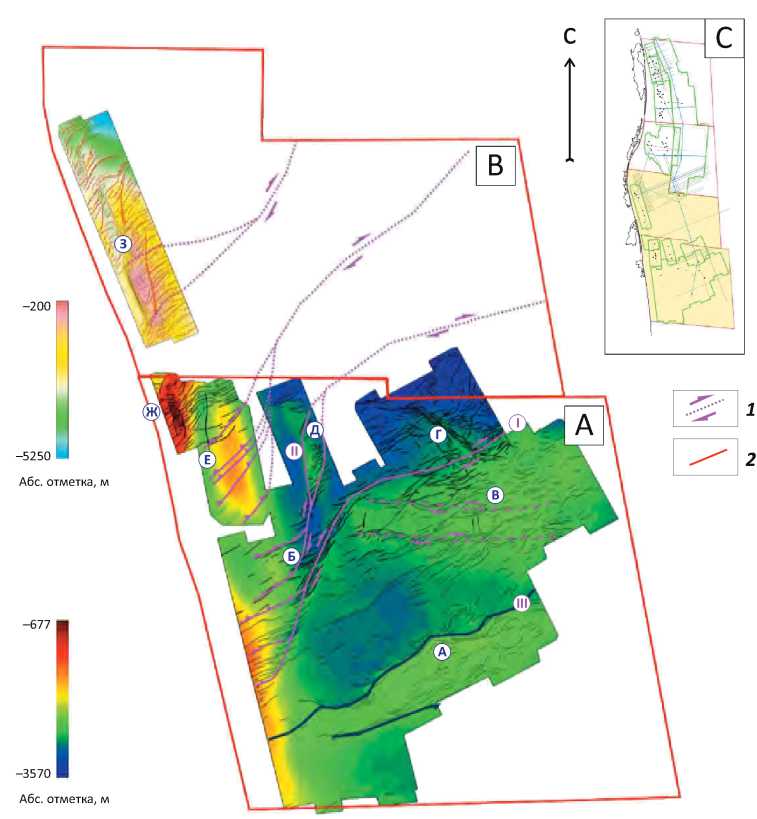

Рис. 6. Схема расположения основных структур — Киринский (А) и Венинский (B) блоки

-

Fig. 6. Map of main structures location: Veninsky and Kirinsky blocks

C — схема изученности сейсморазведкой и бурением северо-восточной части сахалинского шельфа.

1 — предполагаемые сдвиги; 2 — границы Киринского и Венинского блоков.

Поднятия: А — Мынгинское, Б — Южно-Лунское, В — Южно-Киринское, Г — Восточно-Киринское, Д — Киринское, Е — Лунское, Ж — Набильское, З — Венинское.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

C — study scheme of the northeastern part of the Sakhalin shelf by seismic exploration and drilling.

-

1 — supposed strike-slip faults; 2 — boundaries of Kirinsky (А) and Veninsky (Б) blocks.

Highs: А — Mynginsky, Б — South Lunsky, В — South Kirinsky, Г — East Kirinsky, Д — Kirinsky, Е — Lunsky, Ж — Nabilsky, З — Veninsky.

For other Legend items see Fig. 2

происходит интенсивная денудация (см. рис. 2, 3). В этот период также отмечается частичное захоронение Чайвинско-Венинской синклинали, что выражается в сокращении перепадов мощности в пределах этого прогиба и одновременном увеличении области накопления относительно увеличенных толщин окобыкайского горизонта.

Позднемиоценовый подэтап (11,7–5 млн лет) характеризуется слабой тектонической активностью, что свидетельствует о завершении формирования Циркумсахалинской депрессии, определявшей транстенсионный режим и высокую амплитуду сдвигов субширотного и северо-восточного направлений в раннемиоценовое время. Резкое снижение уровня океана привело к быстрой проградации дельты па-

лео-Амура, обеспечившей основной привнос обломочного материала на север о-ва Сахалин. Максимальные мощности отложений позднего миоцена (нижненутовский подгоризонт) локализуются к западу от Восточно-Одоптинской структуры и отражают положение восточной границы дельты палеоАмура. Активный привнос осадков привел к быстрой компенсации палеоструктурного плана в этой части бассейна. В южной части изучаемой площади преобладают минимальные толщины (см. рис. 4) позднемиоценовых отложений. С учетом удаленности от основного источника сноса это свидетельствует о преобладании здесь глинистых отложений.

К концу миоценового времени происходит почти полное захоронение древней системы раз-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 7. Предполагаемая модель сдвиговой активности в северо-восточной части о-ва Сахалин и прилегающего шельфа (основа — карта нефтегазоносности Восточно-Сахалинской нефтегазоносной суперзоны на основе тектонической карты В.В. Харахинова [7])

Fig. 7. Supposed model of strike-slip activity in the north-eastern part of Sakhalin Island and neighbouring shelf tectonic map,

V.V. Kharakhinov [7])

1 — прогибы с толщиной осадочных отложений > 7 км; 2 — поднятия; 3 — разломы; 4 — сдвиги; месторождения УВ ( 5 – 7 ): 5 — нефтяные, 6 — газоконденсатные, 7 — нефтегазоконденсатные; 8 — предполагаемые границы Одоптинско-Шмидтовской приподнятой зоны.

Крупные разломы: 1 — Срединно-Сахалинский, 2 — Хок-кайдо-Сахалинский, 3 — Центрально-Сахалинский, 4 — Совгаванский (Мынгинский), 5 — Восточно-Сахалинский, 6 — Восточно-Дерюгинский, 7 — Аукан-Лунский, 8 — Прибрежный, 9 — Киринский, 10 — Ульвинский

1 — troughs with sedimentary deposits > 7 km thick; 2 — highs; 3 — faults; 4 — strike-slip faults; HC fields ( 5 – 7 ): 5 — oil, 6 — gas condensate, 7 — oil and gas condensate; 8 — supposed boundaries of Odoptinsky-Schmidtovsky upstanding zone. Large faults: 1 — Sredinno-Sakhalinsky, 2 — Khokkaido-Sakhalinsky, 3 — Central-Sak-halinsky, 4 — Sovgavansky (Mynginsky), 5 — East Sakhalin-sky, 6 — East Deryuginsky, 7 — Aukan-Lunsky, 8 — Pribrezhny, 9 — Kirinsky, 10 — Ulvinsky

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

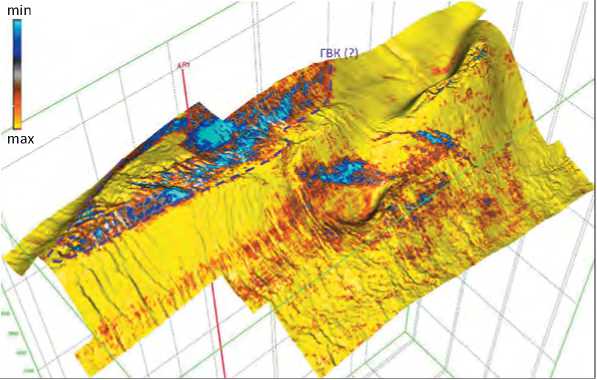

Рис. 8. Трехмерная визуализация поверхности дагинского горизонта (ОГ 6) и атрибута когерентность интервала ОГ 6 ± 10 мс

Fig. 8. 3D visualization of the Daginsky Horizon (6 Reflector) surface and Coherence attribute for the interval 6 Reflector ± 10 ms

1 — крупные сбросы; сдвиги ( 2 , 3 ): 2 — крупные, 3 — вторичные (антитетические).

Основные разрывные нарушения: I — прибрежный сдвиг, III — совгаванский (мынгинский) разлом

1 — large normal faults; strike-slip faults ( 2 , 3 ): 2 — large, 3 — secondary (antithetic).

Major faults: I — near-shore strike-slip fault, III — Sovgavansky (Mynginsky) fault

рывных нарушений и формирование новой, приуроченной к плиоцен-четвертичному этапу тектонической активности (см. рис. 2). На карте поверхности позднего миоцена (нижненутовский подгоризонт; ОГ 4) хорошо видны присдвиговые сколы Риделя, представляющие собой проявление глубинной сдвиговой активности в разрезе осадочного чехла1 [1, 10]. Они сгруппированы на локальных участках объединенной съемки, что нетипично для того рода

разрывных нарушений. Как правило, сколы Риделя, как и сдвиговые дислокации, имеют значительную протяженность.

Спорадический характер присдвиговых разрывных нарушений на карте поверхности позднемиоценовых отложений (нижненутовский подгоризонт; ОГ 4) может быть связан с высокими темпами накопления осадков. Это обусловило формирование присдвиговых нарушений на участках максимальной сдвиговой активности или в зонах, где темп осадконакопления был относительно небольшим. То есть нельзя исключать более широкий масштаб сдвиговой тектонической активности в пределах изучаемой площади, чем тот, что удалось представить по результатам выполненных работ.

Плиоцен-четвертичный этап

Плиоцен-плейстоценовый этап (5–0 млн лет) характеризуется высокой активностью восточно-сахалинского сдвига и резким повышением уровня океана (5–3,58 млн лет). Несмотря на трансгрессию моря, интенсивный рост Одоптинско-Шмидтовской приподнятой зоны вывел ее наиболее приподнятые участки выше базиса эрозии. Эти выступы послужили основным источником сноса обломочного материала. Это хорошо видно по характеру изменения толщин в нижнеплиоценовых осадках (верхненутовский подгоризонт), максимальные мощности которых сосредоточены в непосредственной близости от эрозионных выступов и сокращаются при удалении от него (см. рис. 3).

Стоит отметить, что активность восточно-сахалинского сдвига в плиоцен-плейстоценовое время играла не только структуроформирующую роль, но и повлияла на перспективы его нефтегазоносности. Такой вывод сделан на основе анализа динамических атрибутов в пределах Аяшской структуры и ре-

Рис. 9. Трехмерная визуализация распределения среднего значения λρ Reflectivity на структурной поверхности нижнего плиоцена (верхненутовский горизонт, ОГ 2) — Аяшский блок

Fig. 9. 3D visualization of average λρ Reflectivity value distribution over the Lower Pliocene structural surface (Verkhnenutovsky Horizon, 2 Reflector) — Ayashsky block

гвк min max

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 10. Сейсмический разрез III — аномалии сейсмического волнового поля в районе Чайвинского, Аркутун-Дагинского и Аяшского участков

Fig. 10. Seismic section III — seismic wavefield anomalies in the area of Chaivinsky, Arkutun-Daginsky, and Ayashsky sites

A

<— З

Скв.Чайво-3 Скв. Чайво-1 Скв. Даги-13

Скв. Даги-1

В—>

ОГ 2

ОГ 4

ОГXI

t 0 , мс

III III’ 3

III

B

C

IV

IV

III’

III’

A — сейсмический разрез по линии III–III', B — карта когерентности Чайвинского, Аркутун-Дагинского и Аяшского участков по поверхности нижнего плиоцена (ОГ 2), С — карта RMS-амплитуд Чайвинского, Аркутун-Дагинского и Аяшского участков по поверхности нижнего плиоцена (ОГ 2).

-

1 — восточно-сахалинский сдвиг; 2 — участки искаженного сейсмического волнового поля, связанные с участками скопления газа в верхней части разреза (газовые «трубы»); 3 — положение сейсмического разреза

A — seismic section along line III–III', B — coherence map of the Chaivinsky, Arkutun-Daginsky, and Ayashsky sites along the Lower Pliocene surface (ОГ 2), C — map of RMS amplitudes of the Chaivinsky, Arkutun-Daginsky, and Ayashsky sites on the surface of the Lower Pliocene (ОГ 2).

-

1 — East Sakhalinsky strike-slip fault; 2 — areas of seismic field distortion related to the areas of gas accumulations in the upper part of the section (gas chimneys); 3 — position of the seismic section

зультатов бурения на ней. В пределах этого участка выделяется достаточно устойчивая AVO-аномалия (рис. 9). Ее конфигурация совпадает с контуром Аяшской структуры, что позволило обосновать наличие газовой залежи при подготовке этой структуры к бурению.

Бурением выявлено отсутствие крупных газовых залежей в пределах Аяшской структуры (месторождение Нептун). Ее продуктивность связана преимущественно с нефтяными залежами нутовского горизонта (верхний миоцен, нижний плиоцен). Проведенный анализ показал, что наиболее вероятной природой вышеупомянутой AVO-аномалии является высокая остаточная газонасыщенность. То есть сейсмические данные отразили конфигурацию газовой палеозалежи. Наличие крупного действующего сдвига вблизи Аяшского поднятия стало наиболее вероятной причиной частичного разрушения целостности покрышки, достаточной для дегазации залежи, но позволившей сохраниться нефтяному флюиду. Эту модель косвенно подтверждает наличие крупных «газовых труб» — вертикальных зон

неинформативной записи в сейсмическом волновом поле, связанных с «рассеиванием» сейсмического импульса из-за скоплений газа в верхней части разреза (рис. 10).

В южной части исследуемой площади фиксируется окончательное прекращение тектонической активности. Это приводит к интенсивному захоронению расположенных в этой части акватории поднятий. По поверхности нижнего плиоцена (верхненутовский подгоризонт; ОГ 2) закартирована полигональная разломная сеть (см. рис. 2, 3), связанная, по-видимому, с постседиментационным оседанием преимущественно глинистых отложений средне-позднемиоценового и раннеплиоценового возраста.

Выводы

Формирование современного структурно-тектонического облика северо-восточной части о-ва Сахалин и прилегающего шельфа происходило на протяжении всего кайнозоя. Наиболее важный этап тектонической активности отмечен в раннемиоценовое время, когда произошли следующие события:

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

– резкое углубление дна бассейна на участках Венинского и Киринского блоков;

– интенсивное формирование Северо-Сахалинского прогиба и его депоцентров;

– заложение широкой сети сдвиговых дислокаций;

– активизация прибрежного и киринского сдвигов, что привело к «расколу» палеогенового Ки-ринского мегаподнятия и формированию Кирин-ской и Южно-Киринской структур.

По результатам проведенных изысканий, восточно-сахалинский сдвиг является единственным тектоническим нарушением такого типа, заложенным в домиоценовое время. Пик его активности отмечается в среднемиоценовое и плиоценовое время. Он сопровождался интенсивным воздыманием Одоптинско-Шмидтовской приподнятой зоны — группы структур, приуроченных к восточно-сахалинскому сдвигу, которые синхронно развивались в основном в миоцен-плиоценовое время.

В целом тектоническая активность северо-восточного сектора сахалинского шельфа в основном проявлялась активизацией горизонтальных сдвигов, сложное взаимодействие которых определило длительное конседиментационное развитие, а в ряде случаев — и формирование структур. Разломная тектоника играет второстепенную роль и представлена в основном присдвиговыми сколами и полигональной сетью разломов, приуроченной к постседиментационному оседанию пород.

Глубинные сдвиги не только оказали существенное влияние на структурно-тектоническую эволюцию северо-восточной части о-ва Сахалин и прилегающего шельфа, но и определили его высокий УВ-потенциал. Они выступили в качестве ключевого элемента флюидодинамической системы, обеспечив эффективную вертикальную миграцию нефти и газа. Проведенные исследования показали устойчивую связь между развитием сдвиговых дислокаций и скоплениями газа, которые отображаются в сейсмическом волновом поле яркими амплитудными аномалиями и участками «газовых труб». Этот вывод подтверждают результаты изысканий В.В. Харахинова, который отмечет вклад сдвигов в нефтегазоносность изучаемого района [7].

Установлена возможность негативного влияния новейшей сдвиговой тектоники на сохранность залежей. Такой вывод сделан на основе анализа сейсмических и скважинных данных в районе Аяш-ского поднятия (месторождение Нептун). Плиоцен-четвертичная активность восточно-сахалинского сдвига на этом участке шельфа стала наиболее вероятной причиной частичного разрушения целостности покрышки месторождения Нептун, что привело к дегазации залежи.

Список литературы Особенности структурно-тектонической эволюции северо-восточного шельфа о-ва Сахалин с учетом новых сейсмических данных

- Тимурзиев А.И., Гогоненков Г.Н. Новейшая сдвиговая тектоника осадочных бассейнов: от нефтегазогеологического районирования недр до технологии поисков и разведки глубокозалегающих месторождений углеводородов // Вести газовой науки. – 2012. – Т. 9. – № 1. – С. 68–85.

- Харахинов В.В. Геодинамические условия формирования осадочных (нефтегазоносных и потенциально нефтегазоносных) систем Охотоморского региона // Геология нефти и газа. – 2020. – № 1. – С. 81–99. DOI: 10.31087/0016-7894-2020-1-81-99.

- Шегай В.И., Толстиков А.В. Новые сейсмические данные о строении и перспективах нефтегазоносности верхнемиоценовых и плиоценовых отложений северо-восточного шельфа о-ва Сахалин // Геология нефти и газа. – 2022. – № 3. – С. 67–83. DOI: 10.31087/0016-7894-2022-3-67-83.

- Гранник В.М. Хоккайдо-Сахалинская складчатая область: геологическое строение и развитие // Современное состояние наук о Земле: мат-лы междунар. конф-ции (Москва, 1–4 февраля 2011 г.). – М., 2011. – С. 494–498.

- Меркулова Т.В., Кириллова Г.Л. Строение и перспективы нефтегазоносности северных звеньев Итун-Иланьской ветви разломов Тан-Лу // Тихоокеанская геология. – 2004. – № 6. – С. 55–75.

- Харахинов В.В. Нетфегазовая геология Сахалинского региона. – М.: Научный мир, 2010. – 276 с.

- Харахинов В.В. Эндодренажные системы и нефтегазоносность Охотоморского региона // Геология нефти и газа. – 2021. – № 2. – С. 61–79. DOI: 10.31087/0016-7894-2021-2-61-79.

- Шеин В.С. Геология и нефтегазоносность России. – М.: ВНИГНИ, 2012. – 848 с.

- Шеин В.С., Игнатова В.А. Геодинамика и перспективы нефтегазоносности осадочных бассейнов Дальнего Востока. – М.: ВНИГНИ, 2007. – 296 с.

- Twiss R.J., Moores E.M. Structural Geology. – New York: W.H. Freeman and Company, 1992. – 532 с.

- Гладенков Ю.Б., Сальников Б.А., Боровцев А.К., Бояринова М.Е., Воеводин Ю.Б., Волобуева В.И., Ковтунович П.Ю., Шанцер А.Е. Объяснительная записка. Решения рабочих межведомственных региональных стратиграфических совещаний по палеогену и неогену восточных регионов России – Камчатки, Корякского нагорья, Сахалина и Курильских островов. – М.: ГЕОС, 1998. – 146 с.