Особенности структуры ценопопуляций Oxytropis f loribunda (Pall.) Dс. (Fabaceae) в Самарской области

Автор: Ильина Валентина Николаевна

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены многолетние данные по онтогенетической структуре природных популяций редкого во флоре Самарской области Oxytropis floribunda (Pall.) DC. Многие популяции вида в регионе - зрелые или стареющие, полночленные, с высоким уровнем генеративных особей и средним уровнем виталитета, возобновление особей в целом достаточное для нормального развития исследованных популяций.

Oxytropis floribunda природоохранный статус популяция красная книга самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148314530

IDR: 148314530 | УДК: 581.9

Текст научной статьи Особенности структуры ценопопуляций Oxytropis f loribunda (Pall.) Dс. (Fabaceae) в Самарской области

Поступила в редакцию

18.10.2014

(половой, возрастной, онтогенетической, ви-талитетной, пространственной и т. д.).

Методические основы изучения и анализа популяций редких видов растений разработаны достаточно детально (Жукова, 2012; Жукова и др., 2012; Злобин и др., 2013). Однако в практической деятельности по сохранению биоразнообразия популяционно-онтогенетический подход применяется достаточно редко или возможности его используются далеко не в полном объеме. Развитие популяционной экологии поможет повысить эффективность такой деятельности. Подобный подход должен стать основополагающим в природоохранной работе, в том числе при составлении федеральной и региональных Красных книг.

На кафедре ботаники, общей биологии, экологии и биоэкологического образования Поволжской гос. социально-гуманитарной академии (ранее кафедры ботаники Самарского гос. педагогич. университета) с начала 90-х гг. ХХ в. проводится изучение онтогенеза и особенностей структуры и динамики природных ценопопуляций редких видов растений. Список охваченных за все время исследований модельных представителей значителен, в основном он включает степные виды (Ильина, 2006 а, б, в, 2008, 2010 а, б, 2013; Родионова, Ильина, 2013 и др.).

Настоящая статья посвящена одному из интересных видов степной флоры, произрастающих в Самарской области – остролодочнику яркоцветковому ( Oxytropis floribunda (Pall.) DC.). Для региона указывается произрастание 5 представителей этого рода – Oxy-tropis pilosa (L.) DC., O. tatarica Knjasev, O. floribunda (Pall.) DC., также O. spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch. и O. hippolyti Boriss., последние три являются редкими и включены в список охраняемых (Плаксина, 2001; Саксонов и др., 2003, 2004, 2011; Саксонов, Ильина, 2006; Красная книга Самарской области, 2007; Флора Самарской области, 2007; Конева и др., 2009; Ильина, 2011; Саксонов, Сенатор, 2012, 2013).

Oxytropis floribunda включен в Красную книгу Самарской области (2007) со статусом редкости (4/Б) – редкий вид, плавно снижающий численность (Плаксина и др., 2007). При подготовке второго издания региональной Красной книги рекомендуется изменить природоохранный статус остролодочника на 3/Г – весьма редкий вид со стабильной численностью (Ильина, 2014). Вопрос об изменении статуса на 3/Б – весьма редкий вид, плавно снижающий численность, был поднят ранее (Сенатор и др., 2012).

Исследования ценопопуляций O. floribunda проводились автором статьи в 2000-2014 гг. на территории Высокого и Сыртового Заволжья в пределах Самарской области. В результате были зарегистрированы довольно многочисленные популяции растения в окрестностях с. Чубовка и пос. Шилан (в том числе Верховой овраг, Чубов-ская Красная горка и Шиланская гора [Кинельский и Красноярский р-ны]). В некоторых других пунктах (Серноводский шихан [Сергиевский р-н], Гора Высокая, Гора Пионерка [Исаклинский р-н], Гора Копейка [По-хвистневский р-н], Гора Красная, Гора Лысая [Красноярский р-н], Гора Зеленая [Елхов-ский р-н] и др.) численность особей вида значительно уступает популяциям, находящимся в оптимальных или близких к ним условиям. Указанные природные комплексы и некото- рые другие объекты выполняют роль рефугиумов степной флоры в бассейне Средней Волги (Митрошенкова, 2001, 2014 а, б; Иванова и др., 2009; Ильина, 2009; Ильина, Ильина, 2009; Лапов, Соловьева, 2011; Иванова, 2012; Митрошенкова и др., 2012; Саксонов, Сенатор, 2012; Иванова, Костина, 2013; Ильина и др., 2013; Сенатор, Саксонов, 2013; Ильина, Митрошенкова, 2014 и др.).

В обследованных местообитаниях отмечаются различные по численности и занимаемой площади популяции. В основном они состоят из нескольких локальных участков (локусов, ценопопуляций), расположенных в верхней и средней частях южных и югозападных склонов с петрофитными вариантами степей. Часто эти склоны подвержены значительной эрозии. Популяции O. floribunda , в основном, приурочены к участкам склонов со струйчатыми размывами. В большинстве локальных участков особи вида расположены небольшими агрегациями, а общее количество генеративных растений составляет около 100-150 (или менее) экземпляров (в локусе, ценопопуляции).

Число и площадь местообитаний остролодочника в Самарской области уменьшается, что связано, по-видимому, с резким сокращением участков естественных степных ценозов, увеличением пасквальной и пирогенной нагрузки, разрушением склонов при эрозии, а также недостаточным вниманием к растительному покрову степей в первой половине ХХ в. в силу различных причин (это наблюдается и в настоящее время). Подобная ситуация складывается с природными популяциями многих редких видов растений на каменистых склонах Кинельских, Сокских, Кондур-чинских яров и других склоновых типах местообитаний (Ильина, 2006 а, б, в, 2009, 2013, 2014 и др.).

На территории Высокого Заволжья отмечено несколько участков, где целесообразно проведение ценопопуляционных исследований вида. Всего в 11 популяциях обследовано 73 ценопопуляции (из них 14 локусов в течение 5 полевых сезонов, 10 локусов в течение 4

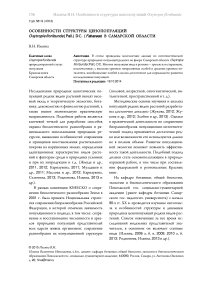

сезонов, 13 - в течение трех сезонов, 16 - в течение 2 сезонов, 20 - в течение одного вегетационного сезона). Определены онтогенетическое состояние и виталитет примерно для 15 000 особей, сделано 192 геоботанических описания. В таблице представлены базовые онтогенетические спектры популяций в том или ином местообитании по годам.

Одним из основных стационарных участков были выбраны Кинельские яры (территория памятника природы регионального значения «Гора Копейка» [Похвистневский р-н]). Гора Копейка находится в 6 км к северо-востоку от г. Похвистнево, вблизи с. Старое Похвистнево. Данное урочище представляет собой водораздел, южный склон которого обращен к р. Бол. Кинель, а северовосточный к р. Савруша. Коренной берег р. Бол. Кинель сложен породами татарского и казанского ярусов перми, часто выходящими на дневную поверхность в виде красноцветных глин, обнажений и обломочного материала доломитов. Почвы маломощные карбонатные черноземы, в разной степени смытые, иногда до материнской породы. Растительный покров представлен каменистыми и богато-разнотравными степями. Интенсивный выпас, палы и отчуждение территории проявляются в снижении флористического богатства этого интересного объекта (Ильина Н.С. и др., 2005; Ильина и др., 2006; Ильина, 2007; Кудашкина, Плаксина, 2009).

Исследования 9 полевых сезонов в период с 2002 по 2013 гг. указывают на флуктуационный тип динамики популяции на горе Копейка (онтогенетического и виталитетного спектров). Онтогенетические спектры популяции являются центрированными одновершинными, с преобладанием особей в зрелом генеративном онтогенетическом состоянии (40-71%). Субдоминируют растения молодой и стареющей генеративной онтогенетической фаз (10-28 и 8-18% соответственно). Генеративная часть популяции составляет ее ядро и может превышать 70-80% от общей численности особей. Степные палы (особенно крупные степные пожоги на стационарном участке отмечены осенью 2004 г. и вес- ной 2005 г.) привели к значительным изменениям в онтогенетических спектрах (сохранились лишь генеративные и сенильные растения), снижению общей численности особей и жизненного состояния популяции. В последующие годы отмечено постепенное увеличение числа особей и «выравнивание» онтогенетического спектра. К 2010-2011 гг. на Копейских горах популяция вида практически возобновила свои позиции в фитоценозах, хотя первоначальных размеров (по площади и численности экземпляров) не достигла. Виталитет популяции в благоприятные годы составлял 3-3,5 балла (по 8-балльной шкале). Популяция зрелая нормальная полночленная или с отсутствием особей начальных и конечных этапов онтогенеза. Остролодочник отмечен на южных и юго-западных склонах горы Копейка с крутизной до 20-30° (в верхней и средней части) в перистоко-выльно-солонечниковых сообществах, общее проективное покрытие почвы травостоем не превышало 45-60%.

На территории памятника природы регионального значения «Серноводский шихан» (Сергиевский р-н) исследования проводились 6 полевых сезонов в период с 2004 по 2012 гг. Серноводский шихан расположен примерно в 3 км к югу от п. Серноводск в месте впадения р. Шунгут в р. Сургут, вблизи автотрассы Самара-Уфа (с. Кармало-Аделяково). Шихан поднимается до 200-250 м над ур. моря. Он сложен мергелями, песчаниками и плотными глинами татарского яруса пермской системы. Волнистая поверхность его крутыми уступами наклонена к обеим речным долинам. По южным склонам отмечены обнажения мергелей, глин и гипсов. Плоская вершина была распахана (Ильина, 2007; Митрошенкова и др., 2012; Ильина и др., 2013; Саксонов и др., 2013).

Онтогенетические спектры популяции Серноводского шихана характеризуются преобладанием особей в зрелом генеративном онтогенетическом состоянии (40-54%), что обусловливает его центрированный одновершинный тип. Субдоминируют растения молодой и стареющей генеративной онтоге- нетической фракций (8-13 и 13-21% соответственно), часто на высокие позиции выходят виргинильные особи (12-18%). Как и у большинства видов растений с длительным онтогенезом, генеративное ядро популяции составляет 60-80% от общей численности зарегистрированных особей. При незначительной хозяйственной эксплуатации территории популяция вида сохраняла свои позиции в фитоценозах. Виталитет популяции составлял в годы наблюдений около 3,5 баллов. Популяция зрелая нормальная полночленная или с отсутствием особей начальных и конечных этапов онтогенеза. O. floribunda зарегистрирован на южных, западных и юго-западных склонах с крутизной от 10 до 30° (в верхней и, реже, в средней части) в перистоковыльно-солонечниковых сообществах, общее проективное покрытие почвы травостоем не превышало 45-60%, в пустынноовсецово-солонечниковых сообществах с ОПП 3540%, в пустынноовсецово-залесскоковыльных сообществах с ОПП около 30%. Несомненно, возросший антропогенный пресс на растительный покров Серноводского шихана в связи со строительством горнолыжной трассы окажет неблагоприятное воздействие на популяции модельного вида.

Популяция вида на территории памятника природы «Гора Высокая» (Исаклинский рн) изучалась в течение 8 сезонов в период с 2004 по 2012 гг. Гора Высокая расположена по правому берегу р. Шунгут у западной окраины с. Васильевка. Урочище является частью водораздела, имеющего высоту 202 м над ур. моря, сложено породами татарского и казанского ярусов пермской системы. Сверху пермских пород расположены четвертичные отложения, на которых сформирован почвенный покров. Растительный покров памятника природы представлен каменистыми, кустарниковыми, ковыльными и луговыми степями (Ильина, Ильина, 2009).

Онтогенетические спектры ценопопуля-ций на горе Высокая характеризуются посте- пенным увеличением генеративной фракции особей от года к году, а именно постепенным увеличением доли старых генеративных растений. Виталитетные спектры во все годы наблюдений имеют сходные параметры, однако общая жизненность популяции постепенно снижалась. Онтогенетические спектры популяции характеризуются преобладанием особей в зрелом генеративном онтогенетическом состоянии (40-50%). Субдоминируют растения молодой и стареющей генеративной онтогенетической фракций (10-20 и 17-29% по фракциям). Генеративные особи в популяции составляют 70-85% от общей численности зарегистрированных особей. При незначительной хозяйственной эксплуатации территории популяция вида сохраняла свои позиции в фитоценозах, численность оставалась постоянной, однако достигается это за счет длительности онтогенеза вида, а способность к самовосстановлению в данной популяции зарегистрирована низкая, что обусловлено перевыпасом и степными палами. Популяция зрелая нормальная полночленная или с отсутствием особей начальных и конечных этапов онтогенеза. O. floribunda зарегистрирован на южных, западных и юго-западных склонах с крутизной от 10 до 25° (в верхней его части) в перистоковыльно-солонеч-никовых сообществах, общее проективное покрытие почвы травостоем не превышало 35-40%, в перистоковыльно-разнотравных сообществах с ОПП около 20%.

На горе Пионерка (урочище расположено на водоразделе рек Сок и Бол. Кинель близ с. Бол. Микушкино [Исаклинский р-н] с представленными на склонах и плоской вершине степными ценозами) популяция O. floribunda немногочисленная, особи обладают средним уровнем виталитета (3-4 балла), жизненность популяции составляет около 3-3,5 баллов. Изучение популяций осуществлялось в течение 4 сезонов с 2004 по 2012 гг.

Таблица. Соотношение особей разных онтогенетических групп The ratio of species of different ontogenetic groups

|

№ п/п |

Год исследования |

Онтогенетический состав ценопопуляций (%) |

Жизненность ЦП |

||||||||

|

p |

j |

im |

v |

g1 |

g2 |

g3 |

ss |

s |

|||

|

Гора Копейка |

|||||||||||

|

1 |

2002 |

- |

2,4 |

4,9 |

10,3 |

22,2 |

44,2 |

13,5 |

1,5 |

1,0 |

3,5 |

|

2 |

2003 |

- |

4,4 |

2,9 |

12,5 |

10,0 |

52,2 |

15,5 |

2,5 |

- |

3 |

|

3 |

2005 |

- |

- |

- |

- |

18,3 |

71,3 |

8,4 |

2,0 |

- |

1,5 |

|

4 |

2007 |

- |

4,0 |

3,1 |

- |

28,0 |

45,5 |

18,4 |

1,0 |

- |

2,5 |

|

5 |

2009 |

- |

2,1 |

7,1 |

8,2 |

20,1 |

43,1 |

16,2 |

3,2 |

- |

3 |

|

6 |

2010 |

4,5 |

1,0 |

5,2 |

14,4 |

19,4 |

40,3 |

11,8 |

3,0 |

0,4 |

3,5 |

|

7 |

2011 |

1,2 |

4,3 |

6,0 |

10,6 |

18,5 |

43,7 |

13,3 |

2,4 |

- |

3,5 |

|

8 |

2012 |

- |

2,3 |

3,1 |

14,7 |

15,5 |

48,7 |

15,7 |

- |

- |

3 |

|

9 |

2013 |

- |

- |

5,4 |

10,7 |

17,4 |

45,7 |

18,7 |

2,1 |

- |

3 |

|

Серноводский шихан |

|||||||||||

|

10 |

2004 |

- |

4,0 |

6,2 |

11,8 |

13,2 |

40,8 |

16,3 |

7,7 |

- |

3,5 |

|

11 |

2006 |

2,0 |

4,0 |

4,0 |

12,0 |

8,0 |

46,0 |

14,0 |

10,0 |

- |

3,5 |

|

12 |

2008 |

1,5 |

1,8 |

- |

13,2 |

9,7 |

50,4 |

21,5 |

1,6 |

0,3 |

3,5 |

|

13 |

2009 |

- |

- |

1,3 |

17,7 |

10,4 |

51,8 |

16,9 |

1,9 |

- |

3,5 |

|

14 |

2010 |

1,0 |

- |

1,5 |

15,0 |

9,7 |

52,7 |

18,8 |

1,3 |

- |

3,5 |

|

15 |

2012 |

4,0 |

- |

3,5 |

17,2 |

9,7 |

48,7 |

13,6 |

3,1 |

0,2 |

3,5 |

|

Гора Высокая |

|||||||||||

|

16 |

2004 |

- |

- |

1,3 |

10,2 |

18,5 |

50,1 |

15,6 |

4,3 |

- |

3,5 |

|

17 |

2005 |

- |

2,2 |

3,3 |

8,0 |

14,5 |

51,5 |

16,2 |

2,3 |

- |

3,5 |

|

18 |

2006 |

- |

- |

5,0 |

6,5 |

12,5 |

52,5 |

21,2 |

2,3 |

- |

3,5 |

|

19 |

2007 |

- |

3,1 |

1,9 |

10,6 |

11,7 |

45,5 |

27,2 |

- |

- |

3 |

|

20 |

2008 |

- |

- |

1,9 |

13,6 |

13,6 |

41,7 |

28,0 |

1,2 |

- |

3 |

|

21 |

2009 |

- |

- |

- |

14,5 |

10,2 |

44,7 |

26,4 |

2,1 |

2,1 |

2,5 |

|

22 |

2010 |

- |

- |

3,4 |

12,1 |

16,4 |

41,5 |

22,2 |

3,3 |

1,1 |

2,5 |

|

23 |

2012 |

1,4 |

- |

2,0 |

8,4 |

13,1 |

45,2 |

25,5 |

4,4 |

- |

2,5 |

|

Гора Пионерка |

|||||||||||

|

24 |

2004 |

- |

1,8 |

4,4 |

12,7 |

21,7 |

35,3 |

20,9 |

3,2 |

- |

3 |

|

25 |

2005 |

- |

- |

5,4 |

10,8 |

20,4 |

39,7 |

21,5 |

2,2 |

- |

3 |

|

26 |

2010 |

1,4 |

2,2 |

4,0 |

5,6 |

18,2 |

44,9 |

19,3 |

2,2 |

2,2 |

3,5 |

|

27 |

2012 |

- |

- |

3,5 |

7,5 |

20,4 |

40,5 |

23,7 |

3,0 |

1,4 |

3 |

|

Верховой овраг |

|||||||||||

|

28 |

2003 |

1,5 |

4,0 |

6,3 |

10,3 |

16,5 |

42,2 |

16,3 |

1,4 |

1,4 |

3,5 |

|

29 |

2004 |

1,0 |

3,5 |

4,8 |

12,8 |

12,5 |

46,7 |

16,7 |

2,0 |

- |

3,5 |

|

30 |

2005 |

- |

2,5 |

5,4 |

18,8 |

10,9 |

41,9 |

19,3 |

1,2 |

- |

3,5 |

|

31 |

2006 |

1,3 |

1,3 |

3,3 |

15,2 |

14,6 |

44,5 |

17,5 |

1,5 |

0,8 |

4 |

|

32 |

2007 |

- |

2,0 |

3,7 |

17,4 |

12,2 |

42,2 |

18,9 |

2,0 |

1,6 |

4 |

|

33 |

2008 |

- |

- |

5,3 |

15,8 |

15,3 |

45,4 |

16,8 |

1,0 |

0,4 |

3,5 |

|

34 |

2009 |

1,6 |

2,5 |

5,6 |

12,8 |

20,8 |

40,7 |

14,4 |

1,6 |

- |

3,5 |

Окончание таблицы

|

35 |

2010 |

- |

3,8 |

6,6 |

11,5 |

16,8 |

41,7 |

16,4 |

2,3 |

0,9 |

3,5 |

|

36 |

2013 |

- |

0,9 |

5,6 |

14,5 |

13,8 |

41,9 |

20,6 |

2,7 |

- |

3,5 |

|

Чубовская степь |

|||||||||||

|

37 |

2003 |

- |

2,0 |

4,7 |

17,4 |

11,2 |

47,8 |

16,9 |

- |

- |

4 |

|

38 |

2004 |

1,6 |

4,2 |

3,8 |

15,3 |

11,2 |

46,3 |

14,4 |

1,6 |

1,6 |

4 |

|

39 |

2006 |

- |

3,0 |

4,1 |

17,3 |

12,8 |

40,4 |

19,9 |

2,5 |

- |

4 |

|

40 |

2007 |

0,4 |

0,4 |

2,8 |

19,5 |

10,6 |

42,4 |

21,9 |

1,0 |

1,0 |

3,5 |

|

41 |

2008 |

- |

2,0 |

1,4 |

18,3 |

13,0 |

48,7 |

15,3 |

1,3 |

- |

3,5 |

|

42 |

2009 |

- |

2,1 |

3,4 |

14,1 |

12,2 |

49,6 |

11,3 |

7,3 |

- |

3 |

|

43 |

2010 |

2,2 |

2,2 |

5,2 |

12,1 |

12,1 |

45,7 |

13,3 |

3,6 |

3,6 |

3,5 |

|

44 |

2011 |

- |

1,2 |

3,2 |

12,2 |

16,3 |

48,2 |

15,4 |

2,3 |

1,2 |

3,5 |

|

Шиланская гора |

|||||||||||

|

45 |

2003 |

1,5 |

3,5 |

6,3 |

11,3 |

16,5 |

43,2 |

14,7 |

1,5 |

1,5 |

4 |

|

46 |

2004 |

0,5 |

2,3 |

7,7 |

12,1 |

14,5 |

45,5 |

12,5 |

2,3 |

2,6 |

4 |

|

47 |

2008 |

- |

1,5 |

5,5 |

13,4 |

16,1 |

47,5 |

13,8 |

1,6 |

0,6 |

4 |

|

48 |

2009 |

1,5 |

0,5 |

3,2 |

10,7 |

14,3 |

52,5 |

15,2 |

2,0 |

- |

4 |

|

49 |

2010 |

- |

0,6 |

3,5 |

12,4 |

18,6 |

49,5 |

13,8 |

1,6 |

- |

3,5 |

|

Гора Красная |

|||||||||||

|

50 |

2005 |

1,0 |

2,5 |

4,8 |

13,8 |

13,5 |

46,7 |

15,7 |

1,0 |

1,0 |

3,5 |

|

51 |

2008 |

- |

4,5 |

4,8 |

12,4 |

12,4 |

43,7 |

18,7 |

3,5 |

- |

3,5 |

|

52 |

2010 |

2,0 |

2,8 |

3,5 |

10,2 |

15,6 |

44,9 |

16,5 |

3,0 |

1,5 |

3,5 |

|

53 |

2013 |

1,6 |

2,2 |

1,6 |

13,6 |

19,1 |

40,9 |

17,5 |

2,2 |

1,3 |

3,5 |

|

Гора Лысая |

|||||||||||

|

54 |

2005 |

- |

- |

3,8 |

7,4 |

11,3 |

52,4 |

10,4 |

11,2 |

3,5 |

3 |

|

55 |

2008 |

1,1 |

1,1 |

4,5 |

6,7 |

11,2 |

50,2 |

13,0 |

10,7 |

1,5 |

3,5 |

|

56 |

2010 |

2,1 |

1,7 |

3,5 |

11,2 |

16,6 |

45,9 |

15,5 |

3,0 |

0,5 |

3,5 |

|

57 |

2013 |

- |

6,1 |

3,5 |

5,5 |

18,6 |

30,3 |

30,3 |

5,0 |

0,7 |

4 |

|

Гора Зеленая |

|||||||||||

|

58 |

2004 |

1,0 |

3,0 |

4,8 |

12,7 |

12,7 |

46,9 |

16,9 |

1,0 |

1,0 |

3,5 |

|

59 |

2005 |

- |

2,5 |

10,3 |

12,5 |

15,9 |

43,9 |

12,9 |

1,5 |

0,5 |

3,5 |

|

60 |

2006 |

- |

4,2 |

7,6 |

11,8 |

14,4 |

45,9 |

13,6 |

1,8 |

0,7 |

3,5 |

|

61 |

2008 |

2,8 |

3,6 |

6,4 |

13,4 |

12,8 |

47,6 |

13,8 |

2,8 |

2,8 |

3,5 |

|

62 |

2010 |

- |

5,6 |

5,6 |

14,0 |

10,6 |

48,3 |

10,5 |

3,8 |

1,6 |

3,5 |

|

63 |

2013 |

1,1 |

2,2 |

4,2 |

12,8 |

13,9 |

45,5 |

15,9 |

2,9 |

1,5 |

3,5 |

|

64 |

2014 |

- |

2,7 |

5,6 |

13,8 |

12,8 |

47,4 |

16,4 |

1,3 |

- |

3,5 |

|

Урочище Верх. Скрипали |

|||||||||||

|

65 |

2004 |

1,2 |

4,6 |

3,5 |

15,3 |

11,2 |

46,3 |

14,9 |

1,5 |

1,5 |

3 |

|

66 |

2009 |

- |

3,9 |

4,7 |

13,3 |

14,6 |

44,8 |

16,2 |

2,5 |

- |

3 |

|

67 |

2011 |

- |

4,3 |

4,3 |

12,6 |

13,9 |

47,6 |

12,5 |

3,4 |

1,4 |

3 |

Доля генеративных растений в популяции на горе Пионерка составила около 70%. Преобладают зрелые генеративные растения (35-

45%), молодые и старовозрастные генеративные особи выходят на второе и третье место в онтогенетическом спектре (18-22 и 19-

24%). Доля прегенеративных особей составляла около 11-20%. Изменения в базовом онтогенетическом спектре незначительные. Популяция зрелая нормальная полночленная или с отсутствием особей начальных и конечных этапов онтогенеза. Вид произрастает на склонах южной и близких к ней экспозиций с крутизной до 25-30° в составе перистоко-выльно-солонечниковых и перистоковыльноразнотравных сообществ с ОПП 30-40%.

На территории памятника природы регионального значения «Каменистая степь в овраге Верховом» (Кинельский р-н) исследования проводились 9 полевых сезонов в период с 2003 по 2013 гг. Овраг Верховой находится на границе Кинельского р-на в 3 км севернее с. Чубовка. Абсолютная высота составляет около 210 м. Пологие водораздельные склоны повсеместно распаханы, однако крутой левый склон балки западной и юго-западной экспозиций покрыт каменистой степью (Ильина Н.С. и др., 2004; Ильина, 2007).

Показатели онтогенетических и витали-тетных спектров ценопопуляций в Верховом овраге по годам изменяются мало. Онтогенетические спектры популяции в основном полночленные одновершинные центрированные, характеризуются преобладанием особей в зрелом генеративном онтогенетическом состоянии (40-50%). Субдоминируют растения виргинильной и стареющей генеративной онтогенетической фракций (от 10 до 20% в каждой фракции), также высок процент молодых генеративных растений (1014%). Генеративные растения закономерно составляют ядро популяции (70-75% от общей численности зарегистрированных особей). Виталитет популяции составлял около 3,5-4 баллов. Популяция зрелая нормальная полночленная или с отсутствием особей начальных и конечных этапов онтогенеза. O. floribunda зарегистрирован на южных, западных и юго-западных склонах с крутизной от 10 до 30° (в верхней и реже в средней части) в перистоковыльно-солонечниковых сообществах, общее проективное покрытие почвы травостоем не превышало 30-45%. В целом популяция немногочисленная, отмечено лишь несколько локусов, но отличается стабильной численностью и достаточной способностью к самоподдержанию.

Популяция вида изучалась 8 сезонов с 2003 по 2011 гг. на территории памятника природы регионального значения «Чубов-ская каменистая степь» (местное название – Красная горка) [Кинельский р-н]. Памятник природы находится на правом крутом склоне левого притока р. Падовка. Протяженность овражно-балочной долины около 6 км, высота увалов над ур. моря до 150 м. Склоны сложены пермскими отложениями казанского и татарского ярусов. Более молодые породы татарского яруса, представленные краснобурыми глинами, выходят на поверхность, что и отражено в местном названии долины. Почвы сильно смытые, на поверхности находится крупнообломочный материал известняков и доломитов, подстилающих слои глинистых отложений. Растительный покров склонов Красной Горки представлен степными сообществами и небольшими дубравами. Памятником природы объявлены крутые южные склоны с сообществами каменистой степи, на которых сильно развита тропиноч-ная сеть, осуществляется выпас скота, недалеко расположены массивы обрабатываемых полей (Ильина Н.С. и др., 2004; Ильина, 2007).

Онтогенетические и виталитетные спектры ценопопуляций в Чубовской каменистой степи во все годы наблюдений имеют сходные параметры. Онтогенетические спектры популяции в основном полночленные, характеризуются преобладанием особей в зрелом генеративном онтогенетическом состоянии (40-47%), что сказывается на его типе – он одновершинный центрированный. Субдоми-нируют растения молодой и стареющей генеративной онтогенетической фракций (от 15 до 20% в каждой), иногда на высокие позиции выходят виргинильные особи (10-19%). Генеративное ядро популяции составляет 6580% от общей численности зарегистрированных особей. Виталитет популяции составлял около 3,5-4 баллов. Популяция зрелая нор- мальная полночленная или с отсутствием особей начальных и конечных этапов онтогенеза. O. floribunda зарегистрирован на южных и юго-западных склонах с крутизной от 10 до 30° (в верхней части) в перистоковыль-но-солонечниковых сообществах, общее проективное покрытие почвы травостоем не превышало 30-45%, а также в тимьянниках шалфейно-перистоковыльных с ОПП до 40%. Популяция стабильная, обладающая достаточной способностью к самоподдержанию.

Популяция вида на Шиланской горе (граница Кинельского и Красноярского р-нов) изучалась 5 полевых сезонов с 2003 по 2010 гг. Данный участок не является охраняемой территорией, но обладает значительной степенью сохранности растительного покрова, особый интерес среди фитоценозов представляют собой петрофитные степи. Шилан-ская гора представляет собой возвышенный участок водораздела, абсолютная высота вершины 257 м. Она имеет крутой склон южной и юго-западной экспозиций, сложенный пермскими отложениями казанского и татарского ярусов. Почвы малогумусные, супесчаные и суглинистые, смытые.

Онтогенетические и виталитетные спектры ценопопуляций Шиланской горы и расположенных в непосредственной близости участков отличаются стабильностью параметров. Онтогенетические спектры популяции O. floribunda полночленные или в них отсутствуют особи начальных стадий онтогенеза (что в первую очередь связано со временем исследований, когда многие проростки могли перейти в последующие стадии развития; во вторую очередь, с естественной элиминацией молодых растений), характеризуются преобладанием особей зрелой генеративной фракции (43-49%). Субдоминируют растения молодой и стареющей генеративной онтогенетической фракций (от 12 до 18% в каждой фазе), на высокие позиции снова выходят виргинильные особи (11-14%). Генеративное ядро популяции составляет 60-80% от общей численности зарегистрированных на Шиланской горе особей. Виталитет популяции составлял около 4 баллов. Популяция зрелая нормальная полночленная или с отсутствием особей начальных и конечных этапов онтогенеза. O. floribunda зарегистрирован в верхней части южных и юго-западных склонов с крутизной от 10 до 25° в перистоко-выльно-солонечниковых и перистоковыльнотипчаковых сообществах, общее проективное покрытие почвы травостоем не превышало 30-40%. Популяция вида стабильная, обладающая достаточной способностью к само-поддержанию.

На территории памятника природы регионального значения «Гора Красная» (Красноярский р-н) исследования проводились 4 полевых сезона в период с 2005 по 2013 гг. Красная гора расположена в 1 км северо-восточнее с. Большая Каменка, абсолютная высота ее 192 м. Склоны сложены интенсивно размывающимися карбонатными пермскими породами. По ложбинам произрастают низкоствольные дубравы, выпуклые части откосов несут разреженный травостой каменистой степи. Растительный покров угнетается при интенсивном выпасе и рекреации (Иванова и др., 2011).

Показатели онтогенетических и витали-тетных спектров ценопопуляций Красной горы изменяются незначительно. Онтогенетические спектры популяции в основном полночленные, характеризуются преобладанием особей в зрелом генеративном онтогенетическом состоянии (40-47%). Субдоми-нируют растения молодой и стареющей генеративной онтогенетической фракций (от 13 до 19% для каждой фракции), также высок процент виргинильных особей (10-14%). Генеративные растения, как и в большинстве рассмотренных случаев, составляют ядро популяции (72-77% от общей численности зарегистрированных в исследуемой популяции особей). Виталитет популяции составлял около 3,5 баллов. Популяция зрелая нормальная полночленная или с отсутствием особей начальных и конечных этапов онтогенеза. O. floribunda зарегистрирован на южных и югозападных склонах с крутизной от 10 до 30° (в верхней части) в перистоковыльно-солонечниковых сообществах, общее проек- тивное покрытие почвы травостоем не превышало 30-50%. Популяция обладает достаточной способностью к самоподдержанию.

На территории памятника природы регионального значения «Гора Лысая» (Красноярский р-н) исследования проводились также 4 полевых сезона в период с 2005 по 2013 гг. Лысая гора расположена в 3 км к северу от с. Большая Раковка, является частью Сокских яров, имеет абсолютную высоту 196 м. Слагают ее породы татарского яруса пермской системы. Склоны покрыты фрагментами настоящих, кустарниковых и каменистых степей. Поверхностные слои почвы подвержены эрозии, проявляющейся в виде струйчатых размывов на южном и юго-восточном склонах. Выпас незначительный. На вершине установлен ретранслятор, а также проводится разработка известняка карьерным способом и находится станция планеристов.

Онтогенетические спектры популяции на Лысой горе в основном полночленные, характеризуются преобладанием особей в зрелом генеративном онтогенетическом состоянии (30-52%). Субдоминируют растения молодой и стареющей генеративной онтогенетической фракций (от 10 до 30%). Генеративные растения, как и в большинстве популяций, составляют ее ядро (70-80%). Виталитет популяции составлял около 3-4 баллов. Популяция зрелая нормальная полночленная или с отсутствием особей начальных и конечных этапов онтогенеза. O. floribunda зарегистрирован на южных и юго-западных склонах с крутизной от 10 до 30° (в верхней и средней части) в перистоковыльно-типчаково-солонечниковых, перистоковыльнотонконоговых, тырсово-разумовскокопеечниковых и солонечниково-перистоковыльно-разумовскокопеечниковых сообществах, общее проективное покрытие почвы травостоем не превышало 30-50%. Популяция обладает достаточной способностью к самоподдержанию.

На «Горе Зеленой» (Елховский р-н) популяция O. floribunda немногочисленная, особи обладают средним уровнем виталитета, жизненность популяции составляет около 3,5

баллов. Изучение популяций осуществлялось в течение 7 сезонов с 2004 по 2014 гг. Гора Зеленая расположена в 14 км к северо-востоку от с. Елховка и 2,5 км юго-западнее пос. Зеленогорский. Она является комплексным памятником природы. Высота составляет 239 м. На дневную поверхность выходят пермские породы. По северо-западному склону расположена дубрава, южный и восточный склоны покрыты степной растительностью. Здесь хорошо сохранились естественные черты растительного покрова, вследствие чего объект можно считать эталонным для Самарского Высокого Заволжья (Саксонов и др., 2005).

Доля генеративных растений в популяции на Зеленой горе значительна и составила около 70-80%, как в рассмотренных выше популяциях. Преобладают среди них зрелые генеративные растения (43-47%), молодые и старовозрастные генеративные особи выходят на второе и третье место в онтогенетическом спектре (по 10-16%). Доля виргинильных особей составляла около 10-13%. Изменения в базовом онтогенетическом спектре незначительные. Популяция зрелая нормальная полночленная или с отсутствием особей начальных и конечных этапов онтогенеза. Вид произрастает на склонах южной и близких к ней экспозиций с крутизной до 25-30° в составе перистоковыльно-солонечниковых и перистоковыльно-разнотравных сообществах с ОПП до 40%.

Популяция вида изучалась 3 сезона в период с 2004 по 2011 гг. на территории памятника природы регионального значения «Му-лин дол» (Большечерниговский р-н) в урочище Верхние Скрипали. Урочище находится в 4 км северо-восточнее с. Росташи. Рельеф сильно пересечен балками и оврагами. Водораздельные пространства имеют характер сыртов. Крутизна склонов юго-восточной экспозиции достигает 30-35°. Наиболее возвышенные участки заняты ассоциациями настоящей степи с доминированием ковылей. На смытых участках в верхней части склонов распространены полынково-типчаковые и кринитариево-ковылковые сообщества. Сте- пи испытывают пастбищную нагрузку (Ильина, 2007; Шаронова, Ильина, 2012; Ильина и др., 2013).

Онтогенетические спектры популяции в урочище Верхние Скрипали в основном полночленные, характеризуются преобладанием особей в зрелом генеративном онтогенетическом состоянии (44-47%). Субдоминируют растения молодой и стареющей генеративной онтогенетической фракций (от 11 до 16% для каждой фракции) или виргинильные особи (13-15%). Генеративное ядро популяции составляет 70-75% от общей численности зарегистрированных особей. Виталитет популяции составлял около 3 баллов. Популяция зрелая нормальная полночленная или с отсутствием особей начальных и конечных этапов онтогенеза. O. floribunda зарегистрирован на южных и юго-западных склонах с крутизной от 10 до 30° (в верхней части) в перистоко-выльно-солонечниковых сообществах, общее проективное покрытие почвы травостоем до 30%.

Для большинства природных популяций вида в 2000-2014 гг. характерна стабильная численность особей, полночленный онтогенетический спектр с пиком на зрелой генеративной фракции; лимитируют развитие отдельных особей и популяций степные палы, перевыпас скота, развитие дернины злаков, эрозия склонов, распашка и отчуждение территории, рекреация; популяции зрелые или редко стареющие полночленные, в некоторых случаях неполночленные, возобновление особей в популяциях достаточное для поддержания численности в местообитаниях с условиями, близких к оптимальным, при значительной нагрузке численность в местообитаниях невысока, как и уровень виталитета;

Список литературы Особенности структуры ценопопуляций Oxytropis f loribunda (Pall.) Dс. (Fabaceae) в Самарской области

- Жмудь Е.В., Елисафенко Т.В., Верхозина А.В., Кривенко Д.А., Звягина Н.С., Дорогина О.В. Состояние популяции эндемичного вида Astragalus olchonensis (Fabaceae) на острове Ольхон (Байкал). Бот. журн., 2011, т. 96, № 2, с. 245-255.

- Жмудь Е.В., Елисафенко Т.В., Кривенко Д.А., Верхозина А.В., Звягина Н.С., Дорогина О.В. Состояние ценопопуляций Astragalus sericeocanus (Fabaceae) -эндемика восточного побережья озера Байкал. Бот. журн., 2012, т. 97, № 10, с. 1310-1320.

- Жукова Л.А. Проблема сохранения биоразнообразия и роль популяционно-онтогенетического направления. Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения: материалы Международ. науч. кон., посвящ. 95-летию каф. ботаники Тверского гос. ун-та. Тверь: ТвГУ, 2012, с. 31-35.

- Жукова Л.А., Османова Г.О.К., Шивцова И.В., Ведерникова О.П. Популяционно-онтогенетическая школа Марийского государственного университета и ее роль в изучении биоразнообразия. Вестн. ТвГУ, 2012, сер. Биология и экология, вып. 26, с. 107-124.

- Злобин Ю.А., Скляр В.Г., Клименко А.А. Популяции редких видов растений: теоретические основы и методика изучения. Сумы: Унив. кн., 2013, 439 с.