Особенности структуры функциональной подготовленности спортсменок адаптированных к различной специфической мышечной деятельности

Автор: Фоменко И.А.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 2 (4), 2012 года.

Бесплатный доступ

Осуществлено изучение особенностей и уровня развития показателей различных компонентов функциональной подготовленности организма спортсменок, специализирующихся в разных видах спорта. Установлено, что структура и уровень качественных характеристик функциональной подготовленности (мощность, мобилизация, устойчивость и экономизация) спортсменок имеют особенности, специфичность которых обусловливается паттерном привычных двигательных локомоций и условиями внешней среды. Показано, что по большинству параметров функциональной подготовленности представительницы циклических видов спорта демонстрируют существенное преимущество по сравнению с остальными спортсменками.

Спортсменки, спортивная специализация, функциональная подготовленность

Короткий адрес: https://sciup.org/140125444

IDR: 140125444

Текст научной статьи Особенности структуры функциональной подготовленности спортсменок адаптированных к различной специфической мышечной деятельности

Характерной чертой современного спорта является всё более широкое и активное участие в нем представительниц женского пола. В настоящее время растет количество соревнований с участием женщин, существенно расширяется программа соревнований самого высокого уровня за счет увеличения женских дисциплин [ 4 ]. Это обусловливает необходимость более детальной и углубленной разработки как методики и техноло- гий тренировочного процесса, так и соревновательной деятельности женщин [ 10 ]. Достижение спортивных результатов высокого уровня при сохранении и укреплении здоровья спортсменок в существенной мере зависит от всестороннего научного обоснования рациональных методик тренировки и оптимальных режимов состязательной деятельности спортсменок.

Одной из наиболее остро стоящих, является проблема управления спортивной подготовкой женщин, которое базируется, прежде всего, на эффективном контроле и диагностике развития адаптации к физическим нагрузкам [ 12 ] и на этой основе рациональном построении процесса подготовки спортсменов.

В свою очередь адекватная и объективная система контроля может функционировать только на базе четких представлений о динамике функционального состояния организма, о внешних и внутренних факторах, обусловливающих развитие функциональных возможностей, о структуре и основных компонентах функциональной подготовленности организма [ 2, 3, 5, 7, 8, 11 ].

Изучение структуры и физиологических механизмов функциональной подготовленности, качеств и свойств, ее характеризующих, факторов ее обусловливающих и лимитирующих, будет определять всю методологию, стратегию и тактику управления функциональным состоянием, и в итоге эффективность процесса функциональной подготовки. Это будет являться основой объективизации системы контроля, послужит отправным моментом для действительной индивидуализации тренировочного процесса и позволит определить функциональный предел для его интенсификации [ 7 ].

В связи с этим, крайне важным представляется выяснение вопросов связанных со структурой функциональной подготовленности спортсменов и её особенностями у различного контингента. Структура функциональной подготовленности спортсменов и наличие всех её компонентов едины для всех видов спорта. При этом роль, значение тех или иных компонентов, совершенство определенных механизмов, уровень развития определенных функциональных свойств, их сочетание и взаимообусловленность характеризуются специфичностью для каждого вида спорта и даже для конкретной специализации в рамках одного вида спорта (амплуа, дистанция и т.п.) [ 7, 8, 9 ]. Следует особо отметить, что все параметры функциональных возможностей будут существенно изменяться в зависимости от внешних условий и особенностей ритмической организации функционального состояния. Это в особенности касается спортсменок.

Задачей исследования явилось изучение особенностей и уровня развития показателей различных компонентов функциональной подготовленности организма спортсменок, специализирующихся в разных видах спорта.

Методы исследования. Для решения поставленной задачи были осуществлены комплексные спироэргометрические исследования с участием спортсменок различных специализаций (плавание – 10; легкая атлетика, бег на средние дистанции – 16; легкая атлетика – прыжки – 8; дзюдо – 7 и фитнес-аэробика – 14 спортсменок) 15-20 лет, приблизительно равной физической подготовленности.

В качестве функциональной пробы на всех этапах применялась трёхступенчатая физическая нагрузка, дозированная по величине индивидуальной частоты сердечных сокращений (fh): 1 нагрузка – fh = 120 – 150 уд/мин.; 2 нагрузка – fh = 150 – 170 уд/мин.; 3 нагрузка – fh ≥ 180 уд/мин (максимальная). Первые две нагрузки выполнялись в течение 5 минут, с перерывом в 5 минут. Величины мощности этих нагрузок и соответствующие уровни частоты сердечных сокращений использовались для расчета показателя физической работоспособности (PWC 170 ). Третья нагрузка выполнялась в максимальном режиме мышечной деятельности (W max ), и поддерживалась в течение 2 – 3 минут с целью достижения организмом максимального потребления кислорода.

Предварительно у спортсменов регистрировали изучаемые параметры в условиях покоя, а также определяли антропометрические показатели (длина тела – L , масса тела -P).

В процессе тестирования регистрация параметров внешнего дыхания, частоты сердечных сокращений и газометрических показателей осуществлялось посредством метабалографа «Ergo-oxyscreen (Jaeger)».

В качестве факторов мощности рассматривались характеристики морфофункционального статуса организма, а также показатели физиологических систем, регистрируемые при максимальных мышечных нагрузках, отражающие максимум мощности функционирования организма [ 2 ]. В условиях мышечного покоя измерялись: длина тела (L), масса тела (P), жизненная ёмкость лёгких (VC), максимальная вентиляция лёгких (MMV). При предельной физической нагрузке – мощность внешней механической работы (W max ), частота сердечных сокращений (HR max ), лёгочная вентиляция (VE max ), дыхательный объём (Vт max ), частота дыхания (fb max ), максимальное потребление кислорода (VO 2max ).

Функциональная мобилизация оценивалась по величине прироста показателей, отражающих реактивность изменения функций организма при нагрузке максимальной мощности в процентах относительно уровня покоя (HR max /HR покоя ), увеличения частоты сердечных сокращений (HRW 1 /HR nокоя ), процент использования максимальной вентиляции лёгких при W max (VE max /MMV, %), процент использования жизненной ёмкости лёгких при W max (Vт max /VC, %)

Функциональная устойчивость определялась по гипоксической устойчивости организма посредством проб с задержкой дыхания на вдохе и выдохе (TA in. , TA ex )/

Функциональная экономизация оценивалась при кратковременной мышечной работе максимальной мощности по величинам ватт-пульса (W max /HR max ), кислородного пульса (VО 2max /Hrmax), кислородного эффекта дыхательного цикла (VО 2max /fb max ), потребления кислорода на единицу работы (VО 2max /W max ), коэффициента соотношения объемно-временных параметров паттерна дыхания (Vт max /fb max ).

Результаты исследования. Мощность функционирования физиологических систем организма определяет уровень подготовленности спортсмена в большинстве видов спорта и является основой тренированности и выступает в качестве базового свойства функциональной подготовленности, во многом определяющим уровень спортивной результативности [ 1, 2, 3, 8 ].

С целью выяснения особенностей параметров функциональной мощности нами был проведен сравнительный анализ показателей морфо-функционального статуса организма спортсменок, специализирующихся в различных видах спорта.

Из представленных в таблице 1 данных можно видеть, что величины длины тела представительниц почти всех рассматриваемых видов спорта существенно не различаются между исследуемыми группами. Следует только отметить, что этот показатель у прыгуний был относительно больше, а у бегуний – относительно меньше, чем у спортсменок других видов спорта.

Наименьшие величины массы тела отмечались у представительниц плавания и беговых дисциплин легкой атлетики, тогда как наибольшие величины массы тела наблюдались у спортсменок прыгуний и дзюдоисток.

Сравнение средних величин показателей, отражающих состояние аппарата внешнего дыхания показал преимущество спортсменок, специализирующихся в плавании. У них обнаружились существенно большие величины жизненной емкости легких и, особенно, максимальной вентиляции легких.

Наименьшие величины этих показателей отмечались у представительниц фитнес-аэробики.

Таблица 1

Средние величины показателей функциональной мощности у спортсменок различных специализаций (X ± m)

|

Показатели |

Плавание (n=10) |

Бег (n=16) |

Прыжки (n=8) |

Дзюдо (n=7) |

Фитнес-аэробика (n=14) |

|

I |

II |

III |

IV |

V |

|

|

L, см |

166,0±1,7 |

161,9±1,3 |

[II ] 171,1±2,0 |

164,6±3,3 |

165,9±1,5 |

|

P, кг |

50,1±2,2 |

49,6±1,5 |

[I, II] 57,0±2,4 |

[I, II] 63,4±4,8 |

[I, II, IV] 55,4±1,3 |

|

VC, мл |

3917,0±180,8 |

[I] 3391,3±129,7 |

[II] 3867,5±177,7 |

3610,0±158,5 |

[I, II, III, IV] 3042,9±104,2 |

|

MMV, л/мин |

127,7±4,1 |

[I] 117,2±2,6 |

[I] 114,6±1,9 |

[I] 107,9±5,5 |

[I, II, III, IV] 91,2±3,0 |

|

W max , кГм/мин |

1140,0±46,4 |

1048,4±46,5 |

[I] 956,3±27,4 |

[III] 1057,1±20,2 |

[I, II, III, IV] 842,9±32,9 |

|

HR max , уд/мин |

183,6±0,8 |

185,9±1,2 |

184,6±0,9 |

85,6±0,8 |

181,9±2,1 |

|

VО 2max , мл/мин |

3129,8±144,5 |

2992,9±102,1 |

2817,3±83,5 |

[I] 2810,0±34,9 |

[I, II, III, IV] 2337,7±36,7 |

Примечание: Здесь и далее достоверность различий по t-критерию Стьюдента с первой – [ I ]; второй - [ II ]; третьей [ III ]; и четвертой [ IV ] группами при p<0,05.

Анализ показателей, зарегистрированных при кратковременной мышечной работе максимальной мощности показал, что собственно мощность такой работы была существенно больше у представительниц циклических видов спорта (плавание, бег) и дзюдо. У пловчих и бегуний был существенно выше, по сравнению со спортсменками других видов спорта, и уровень максимальной аэробной производительности. Одновременно наименьшие величины этих показателей отмечались у представительниц фитнес-аэробики.

Следует отметить, что у спортсменок фитнес-аэробики наблюдался и относительно меньший уровень частоты сердечных сокращений при кратковременной работе максимальной мощности, по сравнению с представительницами других видов спорта, у которых величины HR max существенно не различались между собой.

Как известно функциональная мобилизация отражает возможности физиологических систем организма к быстрому выходу их параметров на необходимый уровень функционирования для обеспечения выполнения мышечной работы заданной мощности [ 3, 5, 7 ]. При этом весьма важно и то, как быстро физиологические системы выйдут на необходимый уровень функционирования и то, насколько эффективно при этом используется функциональный потенциал [ 2 ].

Для оценки специфических особенностей возможностей организма к функциональной мобилизации мы осуществили сравнительный анализ таких показателей как процентное усиление частоты сердечных сокращений при стандартной (W 1 ) и максимальной физической нагрузках (W max ) относительно уровня частоты сердечных сокращений в покое у спортсменок, специализирующихся в различных видах спорта.

Анализ обнаружил, что наилучшие (наибольшие) величины этих показателей наблюдаются у представительниц беговых дисциплин легкой атлетики, плавания и дзюдо. У спортсменок этих спортивных специализаций данные показатели статистически не различаясь между собой, статистически достоверно превосходили таковые, зарегистрированные у прыгуний и спортсменок фитнес-аэробики (табл. 2).

Кроме выше рассмотренных параметров, для оценки функциональной мобилизации нами рассчитывались показатели, отражающие степень использования спортсменками собственного функционального потенциала вентиляционного аппарата в процессе выполнения мышечной работы максимальной мощности. Для этого рассчитывались процентное использование собственной максимальной вентиляции легких, как отношение рабочей вентиляции легких к MMV и использование собственной жизненной емкости легких, как отношение рабочего дыхательного объема к VC.

Сравнение средних величин этих показателей показал явное преимущество по ним представительниц циклических видов спорта – беговых дисциплин легкой атлетики и плавания (табл. 2).

Наряду с функциональной мощностью и мобилизацией, определяющими при спортивной деятельности являются и такие свойства организма как функциональная устойчивость и функциональная экономизация.

Функциональная устойчивость и экономичность рассматривается как одно из условий оптимального функционирования основных физиологических систем в процессе выполнения определенных двигательных задач в заданных внешних условиях [ 3, 5, 7, 8, 13].

Таблица 2

Средние величины показателей функциональной мобилизации у спортсменок различных специализаций (X ± m)

|

Показатели |

Плавание (n=10) |

Бег (n=16) |

Прыжки (n=8) |

Дзюдо (n=7) |

Фитнес-аэробика (n=14) |

|

I |

II |

III |

IV |

V |

|

|

HR W1 / HR покоя , % |

197,5±8,6 |

208,8±6,0 |

[II] 177,6±8,3 |

203,5±12,5 |

[I, II, IV] 163,7±3,3 |

|

HR max /HR покоя , % |

277,6±14,3 |

283,9±11,2 |

[II] 242,2±12,8 |

286,5±18,4 |

[I, II IV] 229,7±6,8 |

|

VE max / MMV, % |

73,4±2,2 |

71,8±2,2 |

[I] 65,8±2,6 |

68,4±2,9 |

68,3±1,5 |

|

Vт max / VC, % |

57,0±4,1 |

64,7±3,2 |

[II] 48,2±1,6 |

[II] 47,3±2,6 |

[II, IV] 52,9±2,9 |

В таблице 3 представлены средние величины изучаемых параметров функциональной устойчивости и экономичности у спортсменок, специализирующихся в различных видах спорта.

При сравнении показателей функциональной устойчивости у спортсменок различных специализаций обнаружилось весьма существенное преимущество представительниц плавания по этим параметрам. Средние величины времени задержек дыхания как на вдохе, так и на выдохе у них были достоверно больше, чем у представительниц других видов спорта.

Несколько меньше (p<0,05), чем у пловчих, но существенно больше, чем у прыгуний, дзюдоисток и представительниц фитнес-аэробики, были показатели функциональной устойчивости у бегуний (p<0,05).

Таблица 3

Средние величины показателей функциональной устойчивости и функциональной экономизации у спортсменок различных специализаций (X ± m)

|

Показатели |

Плавание (n=10) |

Бег (n=16) |

Прыжки (n=8) |

Дзюдо (n=7) |

Фитнес-аэробика (n=14) |

|

I |

II |

III |

IV |

V |

|

|

TA in., с |

131,5±2,3 |

[I] 116,6±2,2 |

[I, II] 67,5±3,1 |

[I, II] 67,6±2,9 |

[I, II] 64,6±5,8 |

|

TA ex., с |

69,1±2,8 |

[I] 50,8±3,9 |

[I, II] 41,5±1,9 |

[I, II] 40,1±2,2 |

[I, II] 37,2±2,5 |

|

HR покоя , уд/мин |

67,7±3,4 |

67,1±2,8 |

[II] 77,5±3,5 |

[III] 66,3±4,0 |

[I, II, IV] 80,1±2,2 |

|

W max / HR max , кГм/уд/мин |

6,2±0,2 |

5,7±0,3 |

[I] 5,2±0,1 |

[I, III] 5,7±0,1 |

[I, II, III, IV] 4,6±0,2 |

|

VО 2max / HR max , мл/уд/мин |

17,0±0,7 |

16,1±0,6 |

15,3±0,4 |

[I] 15,1±0,2 |

[I, II, III, IV] 12,9±0,3 |

|

VО 2max / fb max , мл/цикл/мин |

73,0±3,1 |

76,5±2,6 |

[II] 69,2±1,6 |

[I, II] 65,0±1,2 |

[I, II, III, IV] 59,7±1,6 |

|

VO 2max /W max , мл/кГм/мин |

2,7±0,1 |

2,9±0,1 |

2,9±0,1 |

2,7±0,1 |

2,8±0,1 |

|

Vтmax/fbmax, у.е. |

51,7±3,8 |

54,9±1,7 |

[II] 45,4±1,3 |

[I, II, III] 39,0±1,1 |

[I, II, III] 40,5±1,8 |

Известно, что параметры функциональной экономизации и эффективности весьма тесно связаны со спортивной специализацией и особенностями тренировки спортсменов [ 2, 3, 7, 12 ].

Нами был проанализирован ряд показателей, отражающих процессы экономизации у спортсменок различных видов спорта. Как один из показателей функциональной экономизации традиционно рассматривается величина частоты сердечных сокращений в условиях мышечного покоя. Считается, что урежение пульса в покое свидетельствует о совершенствовании экономизации функционирования не только сердечно-сосудистой системы, а всего организма в целом [ 2, 5 ].

В среднем показатель HR покоя у пловчих, бегуний и дзюдоисток статистически не различался между собой и был существенно меньше, чем у представительниц прыжковых дисциплин легкой атлетики и фитнес-аэробики (p<0,05).

В спорте для прогноза эффективности деятельности при соревновательных нагрузках и объективной оценки функционального состояния организма спортсменов, наиболее важны показатели функциональной экономизации, регистрируемые при физических нагрузках максимальной мощности. В этом случае экономичность рассматривается как функциональная и метаболическая «цена» высоких, и даже предельных уровней мощности выполняемой работы [ 3, 5 ]. С этой целью оцениваются такие показатели экономичности функционирования как расход энергии на единицу работы, степень напряженности регуляции и оптимальность соотношения объемно-временных параметров вегетативных функций, в том числе в соотношении с мощностью выполняемой внешней механической работы.

При выполнении кратковременной мышечной работы максимальной мощности ряд показателей имели такое же соотношение средних величин, как и в показателях частоты сердечных сокращений в покое, например ппоказатель ватт-пульса (W max / HR max ), который также рассматривается как один из критериев функциональной экономизации у спортсменов [ 2, 3, 5 ].

Еще два показателя, отражающих уровень экономичности и эффективности функционирования физиологических систем организма, кислородный пульс (VО 2max / HR max ) и кислородный эффект дыхательного цикла (VО 2max / fb max ), оказались существенно выше у представительниц циклических видов спорта – пловчих и бегуний.

И, наконец, еще один показатель, отражающих эффективность и экономичность функционирования внешнего дыхания – коэффициент соотношения объемно-временных параметров паттерна дыхания (Vт max /fb max ), также оказался существенно выше у пловчих (p<0,05) по сравнению со спортсменками других видов спорта.

По нашему мнению это обстоятельство является прямым проявлением влияния специфики циклических видов спорта. К примеру, в литературе отмечается, что при спортивном плавании, осуществляемом в условиях водной среды дыхание у человека характеризуется увеличением дыхательного объема при урежении дыхательных циклов [ 6 ]. Это обеспечивает уменьшение скоростей дыхательных потоков, что уменьшает энергетическую стоимость легочной вентиляции, а внешне проявляется в увеличении коэффициента соотношение объемно-временных параметров паттерна дыхания [ 9 ].

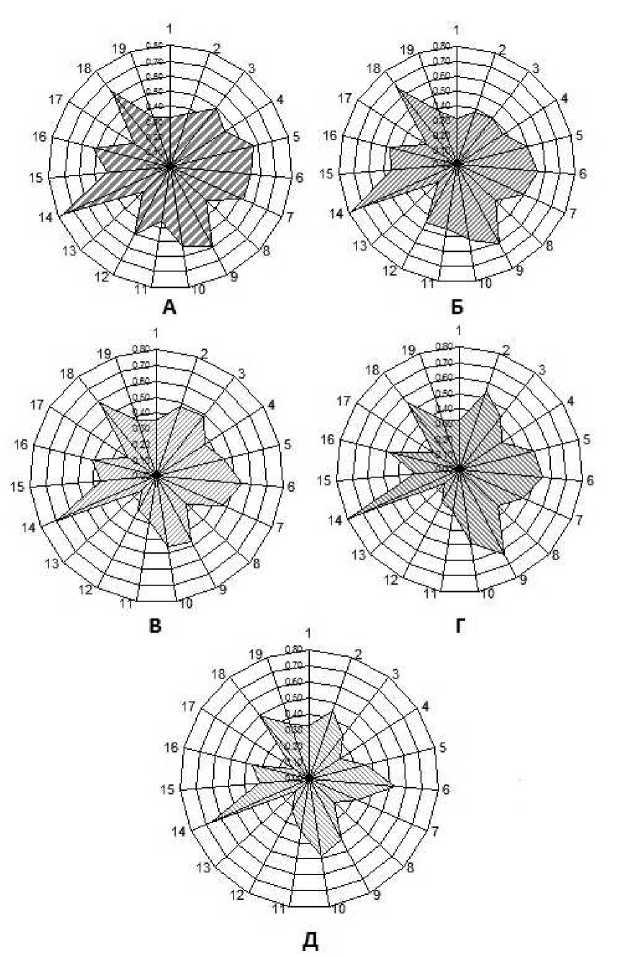

В завершении сравнительного анализа для более полного и наглядного представления об уровне и структуре функциональной подготовленности спортсменок, специализирующихся в различных видах спорта, нами была произведена нормализация (приведение к единой шкале) путем построения оценочной шкалы «выбранных точек» [ 2, 11 ] всего массива изучаемых параметров и выражена в графической форме в виде «функциональных портретов» (рис. 1).

Из представленного графика можно видеть, что наибольший уровень (наибольшая графическая суммарная «площадь») практически всех показателей наблюдается у пловчих, затем у бегуний (суммарная величина всех нормализованных оценок у них соответственно составила 8,78 и 8,53 у.е.). Несколько меньший уровень функциональной подготовленности отмечается у дзюдоисток и прыгуний (соответственно 7,85 и 7,57 у.е.). У представительниц фитнес-аэробики суммарная величина нормализованных оценок составила 6,67 у.е.

Заключение. Полученные в исследовании результаты позволяют констатировать, что структура и уровень качественных характеристик функциональной подготовленности (мощность, мобилизация, устойчивость и экономизация) спортсменок имеют особенности, специфичность которых обусловливается паттерном привычных двигательных локомоций и условиями внешней среды.

Установлено, что по большинству параметров функциональной подготовленности представительницы циклических видов спорта демонстрируют существенное преимущество по сравнению с остальными спортсменками. По нашему мнению это обусловливается характером морфологических и функциональных адаптационных процессов к мышечной деятельности в условиях специфического паттерна движений и особенностями внешних условий, в которых производится работа (воздушная или водная среда).

Рис.1. «Функциональные портреты» функциональной подготовленности спортсменок различной специализации (нормализованные величины).

А – плавание, Б – бег, В – прыжки, Г – дзюдо, Д – фитнес-аэробика.

1 – L; 2 – P; 3 – VC; 4 – MMV; 5 - W max ; 6 - HR max ; 7 - VО 2max ; 8 - HR W1 / HR покоя ; 9 - HR max /HR покоя ; 10 - VE max / MMV; 11 - Vт max / VC; 12 - TA in.; 13 - TA ex.; 14 -HR покоя ; 15 - Vт/fb max ; 16 - W max / HR max ; 17 - VО 2max / HR ax ; 18 - VО 2max / fb max ; 19 -VO 2max /W max .

Список литературы Особенности структуры функциональной подготовленности спортсменок адаптированных к различной специфической мышечной деятельности

- Верхошанский, Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов/Ю.В. Верхошанский. -М.: Физкультура и спорт, 1988.-331 с.

- Горбанева, Е.П. Физиологические механизмы и характеристики функциональных возможностей организма человека в процессе адаптации к специфической мышечной деятельности/Е.П.Горбанева: Автореф. дис. … док. мед. наук. -Волгоград, 2012. -48 с.

- Горбанёва, Е.П. Качественные характеристики функциональной подготовленности спортсменов/Е.П. Горбанёва. -Саратов, 2008. -145.

- Иорданская Ф.А. Морфофункциональные возможности женщин в процессе долговременной адаптации к нагрузкам современного спорта/Ф.А.Иорданская//Теория и практика физической культуры. 1996, № 6. 18-27.

- Мищенко, В.С. Функциональные возможности спортсменов/В.С. Мищенко. -Киев: Здоровья, 1990.-200 с.

- Солопов, И.Н. Дыхание при спортивном плавании/И.Н. Солопов. -Волгоград, 1988. -52 с.

- Солопов, И.Н. Физиологические основы функциональной подготовки спортсменов: монография/И.Н. Солопов . -Волгоград: ВГАФК, 2010.-346 с.

- Солопов, И.Н. Функциональная подготовка спортсменов: монография/И.Н. Солопов, А.И. Шамардин. -Волгоград: «ПринТерра-Дизайн», 2003.-263 с.

- Солопов, И.Н. Функциональная экономизация у спортсменов различной специализации/И.Н. Солопов //Проблемы оптимизации функциональной подготовленности спортсменов. -Волгоград, 2007. -Вып. 3. -С. 45 -56.

- Соха Т.К. К проблеме диморфизма в современном спорте/Т.К.Соха//Наука в олимпийском спорте. Киев, 1995. № 2 (3). -24 -30.

- Фомин, В.С. Физиологические основы управления подготовкой высококвалифицированных спортсменов: учебное пособие/В.С. Фомин.-М.: МОГИФК, 1984.-64 с.

- Шамардин, А.И. Оптимизация функциональной подготовленности футболистов/А.И. Шамардин. -Волгоград, 2000. -276 с.

- Withers, R.T. Match analysis of Australian professional Soccer players/R.T. Withers//Journal of Human Movement Studies, 1982. -N 7. -P.159 -176.