Особенности структуры популяций и распространение Polygala sibirica L. (Polygalaceae) в Самарской области

Автор: Ильина В.Н.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 3 т.26, 2017 года.

Бесплатный доступ

Мониторинг природных популяций Polygala sibirica L. ( Polygalaceae ) на территории Самарской области осуществлялся в 2007-2014 гг. Выявлены особенности онтогенетической и пространственной структуры популяций. Базовый онтогенетический спектр включает около 16% предгенеративных, 77% генеративных и 7% сенильных растений. В условиях Самарской области модельному виду свойственны низкая конкурентоспособность, эпизодическое семенное размножение, незначительный банк семян в почве, высокая степень элиминации проростков, произрастание в узком диапазоне эколого-фитоценотических условий.

Редкий вид, популяция, онтогентическая структура, базовый онтогенетический спектр, возобновление, пространственная структура, антропогенные факторы, памятник природы, красная книга, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148315069

IDR: 148315069 | УДК: 581.

Текст краткого сообщения Особенности структуры популяций и распространение Polygala sibirica L. (Polygalaceae) в Самарской области

Головлев, 2015; Родионова, 2015; Саксонов и др., 2015; Каримова и др., 2016; Лаврентьев, 2016 и др.).

Среди редких видов следует отметить Истод сибирский ( Polygala sibirica L., Polygalaceae ) – многолетнее травянистое растение с деревянистым корнем, ветвистым в верхней части. Стебли обычно многочисленные, 10-35 см высотой, коротко, курчаво опушенные, прямостоячие, густо облиственные, с пазушными цветоносными побегами. Листья 1-3 см длиной, 2-8 мм шириной, ланцетные. Цветки бледно-фиолетовые или синеватые, в негустых односторонних кистях (Пешкова, 1996). Ксерофит, петрофит, гелиофит, стенобионт. Размножение семенное. Реликтовость вида была поставлена под сомнение М.В. Казаковой и В.Н. Тихомировым (1984). Представляет интерес как лекарственное сапониноносное растение, применяемое в качестве отхаркивающего средства при лечении острых и хронических заболеваний дыхательных путей. Краткое описание стадий онтогенеза приведено в статье П.С. Егоровой (2015).

Вид произрастает в узком диапазоне эколого-фитоценотических условий, обладает низкой конкурентоспособностью, эпизодическим семенным размножением и незначительным банком семян в почве, нередко характеризуется неполночленностью природных популяций (Ильина, 2014, 2015б; Егорова, 2015; Иванова, Борисова, 2016; Круглова, Семенов, 2016). На каменистых склонах одним из основных факторов, влияющих на существование модельного вида, являются эрозионные процессы: крутые склоны, кроме поверхностного геологического выветривания, подвержены периодическим обвалам, особенно во время снеготаяния. Угрозу для P. sibirica представляют добыча известняка и распашка мест произрастания вида. При отсутствии сенокошения, умеренного выпаса или эпизодических травяных пожаров вытесняется высокотравьем или кустарниковой растительностью.

Усиление антропогенного пресса на степные фитоценозы с участием вида, напряду с выше названными причинами, приводит к сокращению его численности на протяжении всего ареала, что обусловливает внесение P. sibirica в большое число региональных Красных книг (Самарская, Ульяновская, Пензенская, Саратовская, Липецкая, Рязанская, Курская, Белгородская, Ростовская, Волгоградская, Воронежская, Тульская, Тюменская, Томская, Республики Татарстан, Мордовия, Саха и др.).

В Красную книгу Самарской области (2007) включен как условно редкий вид со стабильной численностью. Однако подобное заключение было сделано без предварительного изучения модельного вида на популяционном уровне. В связи с этим изучение природных популяций истода считаем актуальным и целесообразным.

Демографическая и пространственная структура ЦП определялись согласно традиционным методикам (Работнов, 1950; Уранов, 1975; Жукова, 1995). На основании полученных данных были составлены онтогенетические спектры конкретных ЦП и базовый возрастной спектр.

Район исследования популяций P. sibirica включает Самарское Высокое Заволжье. Изучена онтогенетическая и пространственная структура 25 ценопопуляций (ЦП) на территории памятников природы регионального значения «Гора Зеленая» (Елховский район), «Чубовская степь», «Верховой овраг» (Кинельский), «Гора Лысая» (Красноярский), «Серноводский шихан», «Гора Высокая», урочище Успенская горка (Сергиевский).

При ведении Красной книги Самарской области вид зарегистрирован различными авторами в следующих пунктах (учтены новые и подтвержденные местообитания с 2000 года):

Алексеевский : ПП «Березовый овраг» (Кузовенко, Дюжаева, 2016);

Богатовский : ПП «Урочище Каменное» (Реестр .., 2010);

Большечерниговский : ПП «Грызлы» (Кузовенко, Плаксина, 2010);

Волжский : окр. г. Самара (Матвеева, 2014); ПП «Сокольи горы и берег Волги между Студеным и Коптевым оврагами», в том числе гора Лысая (Ильина, Митрошенкова, 2015);

Елховский : ПП «Гора Зеленая» (Саксонов и др., 2005; Иванова и др., 2007; Красная книга., 2007; Саксонов и др., 2008; Реестр ., 2010;), окр. с. Никитинка и с. Большая Лозовка на левом берегу р. Кандабулак (Кандабулакская лесостепь) (Шаронова, Курочкин, 2014; Шаронова, Курочкин, 2015а); водораздел рр. Бол. и Мал. Кандабулак, Липовый колок (Шаронова, Курочкин, 2014); окр. п. Зеленогорский (неопубликованные ранее данные автора);

Исаклинский : на левобережном склоне долины р. Сок между с. Преображенка и с. Новообошино (Митрошенкова, Лысенко, 2007); ПП «Ольховоберезовая пойма» за счет расширения территории с учетом Сокских яров (Саксонов, Конева, Сенатор, 2007); Исаклинское картовое поле (Митрошенкова, 2014а); окр. с. Сухарь Матак, правый берег р. Сухарки (Шаронова, Курочкин, 2014; Шаронова, Курочкин, 2015б); окр. пос. Ильинский (Шаронова, Курочкин, 2015 б);

Камышлинский : Каменистая степь у села Камышла (Саксонов, Конева, Сенатор, 2007), Урочище Золотая гора (Саксонов, Конева, Сенатор, 2007); ПП «Новоусмановская сероводородная вода» (Корчиков и др., 2011);

Кинельский : ПП «Алакаевско-Чубовская каменистая степь» (Реестр ., 2010; Ильина, Митрошенкова, 2015); ПП «Игонев дол» (Реестр ..., 2010; Митрошенкова и др., 2013; Ильина, Митрошенкова, 2015); Сырейское карстовое поле (Митрошенкова, 2014а); Петра-Дубравское карстовое поле (Митрошенкова, 2014а); ПП «Чубовская степь» (Ильина, Митрошенкова, 2015); ПП «Верховой овраг» (неопубликованные ранее данные автора); Шиланская гора (неопубликованные ранее данные автора); Сколковский шихан (неопубликованные ранее данные автора);

Кинель-Черкасский : правобережье р. Малый Кинель вост. окр. с. Полудни (Васюков и др., 2014);

Клявлинский : Урочище Софьино (Саксонов, Конева, Сенатор, 2007); окр. с. Старый Маклауш, правый берег р. Шешма (Саксонов, Конева, Сенатор, 2007; Шаронова, Курочкин, 2015б); окр. дер. Воскресенка, склоны к р. Байтермишка (Сенатор, Саксонов, 2013); окр. с. Русское Добрино, правый берег р. Хуторская (Шаронова, Курочкин, 2015б); окр. с. Иваново-Подбельское, правый берег р. Шешма (Шаронова, Курочкин, 2015 б);

Красноярский : окр. с. Водино, дачный массив «Металлист» (Ильина, Вахтин, 2002; Ильина, 2005); ПП «Гора Красная» (Саксонов и др., 2008; Реестр ., 2010; Иванова и др., 2011); ПП «Гора Лысая» (Саксонов и др., 2008; Шаронова, Курочкин, 2015б); ПП «Царев курган» (Саксонов, Конева, Сенатор, 2007; Реестр ..., 2010); Новосемейкинское карстовое поле (Митрошенкова, 2014а);

Похвистневский : ПП «Гора Копейка» (Ильина Н.С. и др., 2005; Ильина, 2007; Красная книга., 2007; Саксонов, 2007; Кудашкина, Плаксина, 2009; Васюков и др., 2014; Ильина, Митрошенкова, 2015); ПП «Ятманские 195

широколиственные леса» (Красная книга…, 2007; Реестр …, 2010); ПП «Лесостепь в верховьях р. Аманак» (неопубликованные ранее данные автора);

Самарская Лука: степи Жигулевского заповедника и НП «Самарская Лука» (Саксонов, 2005, 2006; Саксонов, Конева, Сенатор, 2007); Лысая гора (Саксонов и др., 2008); Жигули (Конева, 2014); Могутова гора (Саксонов и др., 2013; Сидякина, Васюков, 2014); Бахилова гора (Горлов, 2014);

Сергиевский: Ендурайкинское плато (Митрошенкова, 2004); высотная отметка «Тарелочка» в окр. п. Серноводск (Митрошенкова, Лысенко, 2007); Извесошный овраг в окр. п. Серноводск, ПП «Серноводская пещера» (Митрошенкова, Лысенко, 2007); склоны долины р. Черновка (Саксонов и др., 2008); окр. с. Русская Селитьба (Саксонов и др., 2008; Митрошенкова, 2015в); ПП «Гора Высокая» (Саксонов и др., 2008; Реестр …, 2010), Успенская шишка (Ильина, 2007; Ильина Н.С. и др., 2007; Саксонов, Конева, Сенатор, 2007; Саксонов и др., 2008), ПП «Нефтяной овраг» (Реестр …, 2010); окр. с. Старая Дмитриевка (Сенатор, Саксонов, 2013); ПП «Серноводский Шихан» (Лысенко, Митрошенкова, 2006; Саксонов и др., 2012, 2013; Сенатор, Саксонов, 2013); Серноводское карстовое поле (Митрошенкова, 2014а); Шунгутское карстовое поле (Митрошенкова, 2014а); Боровское карстовое поле (Митрошенкова, 2014а); Успенско-Красносельские вершины (Митрошенкова и др., 2014; Митрошенкова, 2015в); Сокские яры в окр. с. Сергиевск (Митрошенкова, 2015в); Пичерский шихан, склоны р. Каргалка в окр. сс. Большие Пичерки и Мордовская Селитьба (Митрошенкова и др., 2014; Митрошенкова, 2015в); окр. с. Студеный Ключ (Митрошенкова, 2015в); коренной берег р. Липовка между сс. Седовка и Липовка (отмечен на данной территории Коржинским С.И. (Korzchinsky, 1898), зарегистрирован автором в 2009 году);

Сызранский : берег Сызранского вдхр. (Сенатор и др., 2010);

Челно-Вершинский : гора Маяк (Митрошенкова, 20146); коренной берег реки Кондурча от с. Крепость Кондурча до с. Кривоозериха (неопубликованные ранее данные автора);

Шенталинский : Кондурчинская лесостепь (неопубликованные ранее данные автора);

Шигонский : Губинско-Троекуровские высоты (Саксонов, Конева, Сенатор, 2007, 2016; Ильина, Ильина, 2010; Митрошенкова и др., 2014); ПП «Гурьев овраг» (Красная книга…, 2007; Саксонов, Конева, Сенатор, 2007); ПП «Левашовская лесостепь» (Красная книга…, 2007; Саксонов, Конева, Сенатор, 2007; Саксонов и др., 2007; Реестр …, 2010), ПП «Подвальские террасы» (Красная книга…, 2007; Саксонов, Конева, Сенатор, 2007; Реестр …, 2010); Сердовинский лес (Сенатор и др., 2010); каменистые степи района (Калашникова, Плаксина, 2010).

По данным различных авторов за 2000-2016 гг., P. sibirica произрастает по всей территории Самарской области, однако в основном местообитания сконцентрированы в Высоком Заволжье. Требуют подтверждения находки прошлых лет в междуречье рр. Кандабулак и Чесноковки в окр. с. Елховка (Евдокимов, 1977), на Домашкиных вершинах (по данным доц. Н.С. Ильиной за 1985 г. (Ильина, 2013)).

P. sibirica на стационарных участках произрастает в составе петрофитных степей на крутых склонах водоразделов южной, юго-восточной и юго-западной экспозиций с крутизной 10-25°. Общее проективное покрытие почвы травостоем 540%, модельным видом менее 1%. В составе сообществ обычно регистрируются от 196

10 до 25 видов, среди которых Arenaria koriniana Fisch. Ex Fenzl, Silene chlorantha (Willd.) Ehrh., Otites baschkirorum (Janisch.) Holub, Dianthus andrzejowskianus (Zapał.) Kulcz., D. borbasii Vandas, Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss., Alyssum gymnopodum P. Smirn., A. lenense Adams, Reseda lutea L., Potentilla arenaria Borkh., P. bifurca L., Spiraea crenata L., Astragalus helmii Fisch., Hedysarum grandiflorum Pall., H. razoumovianum Fisch. еt Helm, Oxytropis floribunda (Pall.) DC., O. pilosa (L.) DC., Linum perenne L., L. ucranicum Czern., Pimpinella saxifraga L., Thesium arvense Horvatovszky, Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult., Scabiosa isetensis L., Onosma simplicissima L., Veronica incana L., Globularia punctata Lapeyr., Nepeta ucranica L., Thymus marschallianus Willd., Anthemis tinctoria L., Artemisia austriaca Jacq., Aster alpinus L., Centaurea ruthenica Lam., C. sumensis Kalen., Iris pumila L., Festuca valesiaca Gaudin, Koeleria sclerophylla P. Smirn., Stipa korshinskyi Roshev., S. lessingiana Trin. еt Rupr., S. pennata L., Ephedra distachya L.

По нашим данным, изученным природным популяциям P. sibirica свойственна низкая, но в целом стабильная численность и плотность особей; лимитируют развитие популяций степные палы, развитие дернины злаков, перевыпас скота, распашка территории; популяции зрелые или стареющие неполночленные, возобновление особей в популяциях достаточное для поддержания численности в оптимальных местообитаниях или при низкой нагрузке; при возрастании антропогенного пресса возобновление особей в популяциях значительно снижается, как и уровень виталитета (Ильина, 2014, 2015а, б, 2017).

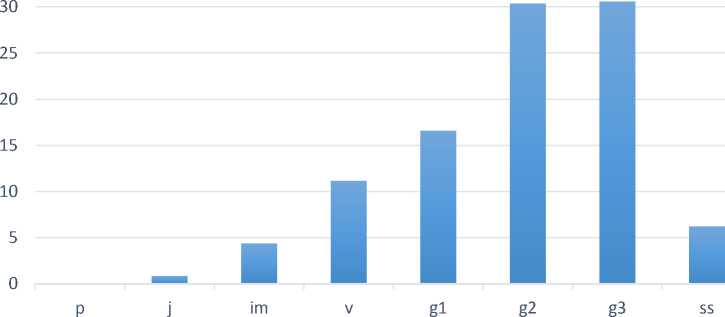

Анализ онтогенетической структуры изученных ЦП P. sibirica позволил составить базовый онтогенетический спектр – неполночленный одновершинный правосторонний с максимумом на старовозрастных генеративных особях (30,6%). Лишь немного уступают зрелые генеративные растения – 30,3%. Общая доля генеративной фракции особей превышает 77%. Накопление генеративных растений закономерно в популяциях многолетних растений в связи со значительной продолжительностью данного периода онтогенеза. В ЦП содержится в среднем около 16% прегенеративных растений, что обусловлено низкой реальной семенной продуктивностью, незначительным банком семян в почве, выпадению проростков из сообществ при совокупном воздействии различных экологических факторов среды. Стареющие особи представлены субсенильной группой (6,2%), которая является конечной стадией онтогенеза (рис.).

В сравнении с усредненным онтогенетическим спектром популяций вида в Якутии (Егорова, 2015; Иванова, Борисова, 2016), где в благоприятные по погодным условиям периоды происходит пополнение популяций молодыми растениями, для ЦП P. sibirica в Самарской области характерны значительно более низкая доля предгенеративных растений (примерно в 2-4 раза), а число генеративных растений, напротив, увеличивается. По данным Л.Н. Кругловой и П.С. Семенова (2016), в Волгоградской области также, как в Самарской, не отмечено инвазионных ЦП. Мы связываем это прежде всего с более засушливым климатом и существенной антропогенной нагрузкой в юго-восточных областях Европейской части России по сравнению с Сибирским регионом.

В таблице приведены некоторые демографические показатели ЦП P. sibirica в Самарской области. Минимальная доля прегенеративных особей отмечена в 2008 году на Лысой горе (3,2%), максимальная – в 2012 году на Серноводском шихане. Генеративное ядро ЦП составляло от 65,3% в 2012 году на Серноводском шихане до 89,2% в 2008 году на Лысой горе. Сенильная группа растений насчитывала от

0,8% в 2008 году на Верховом овраге до 26,1% в 2010 году на Успенской шишке. Средний индекс замещения особей в ЦП 0,19; индекс возрастности – 0,22; индекс старения – 0,07. Большинство ЦП зрелые нормальные. Динамика онтогенетической структуры флуктуационная. «Взрывов» численности растений в ЦП не наблюдается, так как образование и выживание проростков низкое. Происходит постепенное накопление генеративных растений. При неблагоприятных условиях численность ЦП заметно уменьшается, после чего снова начинается постепенный рост численности.

Рис. Базовый онтогенетический спектр ЦП P. sibirica. По оси х – онтогенетическое состояние: р – проростки; j – ювенильное; im – имматурное; v – виргинильное; g1 – молодое генеративное; g2 – средневозрастное генеративное; g3 – старое генеративное; ss – субсенильное; по оси у – доля особей данного онтогенетического состояния, %.

Таблица. Особенности структуры ценопопуляций P. sibirica

|

№ ЦП |

Местообитание |

Год |

Демографические показатели |

|||||

|

p-v, % |

g1-g3, % |

ss-s, % |

I з |

I в |

I ст |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

1 |

Серноводский шихан |

2009 |

19,2 |

69,6 |

11,2 |

0,24 |

0,28 |

0,13 |

|

2 |

2010 |

13,2 |

82,0 |

4,8 |

0,15 |

0,16 |

0,05 |

|

|

3 |

2011 |

12,7 |

80,4 |

6,9 |

0,15 |

0,16 |

0,07 |

|

|

4 |

2012 |

33,2 |

65,3 |

1,5 |

0,50 |

0,51 |

0,02 |

|

|

5 |

Успенская горка |

2009 |

14,8 |

74,9 |

10,3 |

0,17 |

0,20 |

0,11 |

|

6 |

2010 |

9,3 |

64,6 |

26,1 |

0,10 |

0,14 |

0,35 |

|

|

7 |

2011 |

19,1 |

76,9 |

4,0 |

0,24 |

0,25 |

0,04 |

|

|

8 |

2012 |

13,8 |

81,0 |

5,2 |

0,16 |

0,17 |

0,05 |

|

|

9 |

Высокая гора |

2007 |

20,1 |

78,3 |

1,6 |

0,25 |

0,26 |

0,02 |

|

10 |

2009 |

14,0 |

80,4 |

5,6 |

0,16 |

0,17 |

0,06 |

|

|

11 |

2010 |

12,1 |

82,1 |

5,8 |

0,14 |

0,15 |

0,06 |

|

|

12 |

2012 |

17,3 |

79,0 |

3,7 |

0,21 |

0,22 |

0,04 |

|

|

13 |

Зеленая гора |

2010 |

12,5 |

83,5 |

4,0 |

0,14 |

0,15 |

0,04 |

|

14 |

2012 |

20,4 |

76,2 |

3,4 |

0,26 |

0,27 |

0,04 |

|

|

15 |

2013 |

15,0 |

78,8 |

6,2 |

0,18 |

0,19 |

0,07 |

|

Окончание таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

16 |

Чубовская каменистая степь |

2009 |

16,1 |

82,1 |

1,8 |

0,19 |

0,20 |

0,02 |

|

17 |

2012 |

9,2 |

79,6 |

11,2 |

0,10 |

0,12 |

0,13 |

|

|

18 |

2014 |

28,5 |

68,4 |

3,1 |

0,40 |

0,42 |

0,03 |

|

|

19 |

Верховой овраг |

2008 |

18,3 |

80,9 |

0,8 |

0,22 |

0,23 |

0,01 |

|

20 |

2009 |

31,0 |

60,6 |

8,4 |

0,45 |

0,51 |

0,09 |

|

|

21 |

2010 |

20,2 |

73,4 |

6,4 |

0,25 |

0,28 |

0,07 |

|

|

22 |

2013 |

6,6 |

86,5 |

6,9 |

0,07 |

0,08 |

0,07 |

|

|

23 |

Лысая гора |

2008 |

3,2 |

89,2 |

7,6 |

0,03 |

0,04 |

0,08 |

|

24 |

2010 |

11,4 |

86,4 |

2,2 |

0,13 |

0,13 |

0,02 |

|

|

25 |

2013 |

16,7 |

76,9 |

6,4 |

0,20 |

0,22 |

0,07 |

|

|

Среднее значение |

16,3 |

77,5 |

6,2 |

0,19 |

0,22 |

0,07 |

||

Популяции вида чаще всего немногочисленные, имеют невысокую плотность от 1,5 до 6 особей 1 м2. Агрегаций особей почти нет, расположение их скорее случайное.

Особенности биологии и экологии, наряду с действием антропогенных факторов, имеют значение при самовосстановлении и самоподдержании популяций. Большинство ЦП следует охарактеризовать как малочисленные угнетенные. В целях сохранения вида в регионе необходимо соблюдение режима использования памятников природы, поиск местообитаний, создание новых особо охраняемых природных территорий.

Список литературы Особенности структуры популяций и распространение Polygala sibirica L. (Polygalaceae) в Самарской области

- Васюков В.М., Иванова А.В., Сенатор С.А. К флоре бассейна реки Большой Кинель (Самарская область)//Экология и география растений и растительных сообществ Среднего Поволжья. Тольятти, 2014. С. 43-47.

- Ведерникова О.П., Козырева С.В. Популяционно-онтогенетические подходы к мониторингу и охране лекарственных растений//Регионология. 2005. № 6. С. 217-224.

- Головлёв А.А. О популяциях Scabiosa isetensis L. в Сокольих горах//Теоретические проблемы экологии и эволюции: Шестые Любищевские чтения, 11-й Всероссийский популяционный семинар и Всероссийский семинар «Гомеостатические механизмы биологических систем» с общей темой «Проблемы популяционной экологии»/Под ред. Г.С. Розенберга. 2015. С. 94-96.

- Горлов С.Е. Фитоценотическое разнообразие степной растительности в жигулевском заповеднике на примере Бахиловой и Стрельной гор//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2014. Т. 16. № 5-5. С. 1603-1608.

- Дорогова Ю.А., Жукова Л.А. Экологическая характеристика ценопопуляций липы сердцевидной в подзоне хвойно-широколиственных лесов//Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2009. Т. 4. № 2 (12). С. 155-160.