Особенности сверленых повреждений костей свода черепа в зависимости от типа и остроты сверла

Автор: Кириллов Александр Юрьевич

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Морфология. Патология

Статья в выпуске: 1 (21), 2016 года.

Бесплатный доступ

Проведено визуальное и стереомикроскопическое исследование сверленых повреждений костей свода черепа. Установлены морфологические признаки сверленых повреждений костей черепа, и отличительные особенности, позволяющие определять диаметр, назначение, угол введения сверла, а также дифференцировать повреждения по степени остроты сверла.

Сверленые повреждения, морфологические признаки, дырчатый перелом, тип и острота сверла

Короткий адрес: https://sciup.org/14344170

IDR: 14344170 | УДК: 616-091

Текст научной статьи Особенности сверленых повреждений костей свода черепа в зависимости от типа и остроты сверла

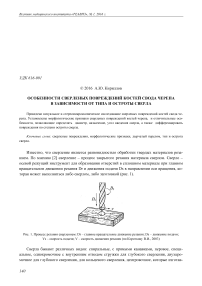

Известно, что сверление является разновидностью обработки твердых материалов резанием. По мнению [2] сверление – процесс закрытого резания материала сверлом. Сверло – осевой режущий инструмент для образования отверстий в сплошном материале при главном вращательном движении резания Dr и движения подачи Ds в направлении оси вращения, которая может выполняться либо сверлом, либо заготовкой (рис. 1).

Рис. 1. Процесс резания сверлением: Dr – главное вращательное движение резания; Ds – движение подачи; Vs – скорость подачи; V – скорость движения резания (по Короткову В.И., 2003)

Сверла бывают различных видов: спиральные, с прямыми канавками, перовое, специальное, однокромочное с внутренним отводом стружки для глубокого сверления, двухкромочное для глубокого сверления, для кольцевого сверления, центровочное, которые изготав- ливаются из быстрорежущих, легированных и углеродистых сталей, а также оснащаются пластинками из твердых сплавов. Для сверления отверстий чаще применяют спиральные сверла. Спиральное сверло – двузубый (двухлезвийный) режущий инструмент, состоящий из двух основных частей – рабочей и хвостовика. Рабочая часть сверла, в свою очередь, состоит из цилиндрической (калибрующей) и режущей частей. На цилиндрической части имеются две винтовые канавки, расположенные одна против другой. Их назначение – отводить стружки из просверливаемого отверстия во время работы сверла. Канавки на сверлах имеют специальный профиль, обеспечивающий правильное образование режущих кромок сверла и необходимое пространство для выхода стружки [3].

Экспертная практика показывает, что хотя и крайне редко объектом исследования могут быть повреждения, причиненные вращающимся сверлом. Эти повреждения могут быть не только результатом несчастного случая, но иметь криминальное происхождение [1].

Для изучения характера и морфологических особенностей тканей человека нами проводилось моделирование и исследование повреждений сверлами, предназначенными для обработки различных материалов и разной остроты.

Вращающееся сверло оказывает на кожу комбинированное действие: колющее (острие и углы), режущее (рабочие и вспомогательные кромки) и рвущее (обусловлено скоростью вращения сверла и степенью его остроты).

Проведенными исследованиями были установлены основные морфологические признаки сверленых повреждений кожи: дефект ткани овальной или округлой форм с размерами, приближенными к диаметру сверла, неровные края дефекта с осаднением кожи и дуговыми царапинами, неравномерная скошенность стенок по ходу раневого канала, треугольные и серповидные лоскуты по краям дефекта, дополнительные извилистые надрезы у основания дугообразно изогнутых (или серповидных) лоскутов [4].

В зависимости от конструктивных особенностей сверл в этих повреждениях отмечалось преобладание одних из вышеперечисленных признаков и отсутствие или незначительная выраженность других [4].

Однако действие вращающегося сверла не ограничивается только повреждением кожи, а приводит к образованию раневых каналов значительной глубины, в том числе и с повреждением костей.

В связи с этим для выявления морфологических признаков сверленых повреждений плоских костей свода черепа нами была проведена серия экспериментов.

Экспериментальное моделирование повреждений проводили на биоманекенах лиц обоего пола в произвольно выбранном возрасте от 30 до 60 лет в первые 6–12 часов посмертного периода. Просверливались теменные кости через кожу головы. Были применены те же сверла, которые использовались при моделировании повреждений кожного покрова: по металлу диаметром 13 мм и 5 мм, длиной соответственно 154 мм и 86 мм; по камню с победитовой вставкой диаметром 13 мм, длиной 170 мм; по дереву (перовое) диаметром 12 мм, длиной 155 мм. Повреждения наносились острыми и искусственно затупленными сверлами аналогичного диаметра и назначения.

Затупление сверл проводилось искусственно при сверлении нержавеющей стали до красного нагрева металла.

Всего получено и исследовано 80 повреждений: по десять каждым сверлом. Из них: 40 – острым, 40 – затупленными сверлами. Повреждения изучали визуально и при непосредст- венной микроскопии (МБС-10-2, увеличение 4,8; 8 и 16х) после соответствующей обработки – мацерации, очистки от мягких тканей, обезжиривания и высушивания костных объектов.

Во всех экспериментах при поступательном движении в костях образовывался сквозной дефект: при перпендикулярном введении сверла – круглой формы, с диаметром, равным диаметру сверла вне зависимости от остроты сверла; при введении сверла под углом к травмируемой поверхности – овальный; наименьший размер дефекта соответствовал диаметру сверла вне зависимости от остроты сверла.

При исследовании стенок и краев костных дефектов выявлены следующие морфологические признаки:

-

- на наружной костной пластинке (рис. 2):

-

- мелкие треугольные сколы с вершинами, перпендикулярно направленными от края дефекта;

-

- серповидное стачивание у края (при отклонении оси сверла);

-

- козырькообразные выступы, направленные кнаружи перпендикулярно поверхности кости (отгибание кнаружи);

-

- на внутренней костной пластинке (рис. 3):

-

- мелкие треугольные сколы с вершинами, перпендикулярно направленными от края дефекта;

-

- козырькообразные выступы, направленные внутрь перпендикулярно внутренней поверхности у края дефекта (отгибание кнутри);

-

- серповидное стачивание на стороне, противоположной стачиванию на наружной костной пластинке;

-

- коричневатый цвет стенок дефекта: от светлого до темного (пригар костной ткани).

Рис. 2. Морфологические признаки сверленых повреждений костей свода черепа на наружной костной пластинке: 1 – мелкие треугольные сколы на наружной костной пластинке; 2 – козырькообразные выступы на наружной костной пластинке; 3 – серповидное стачивание на наружной костной пластинке; 4 – обгорание в стенках дефекта

Рис. 3. Морфологические признаки сверленых повреждений костей свода черепа на внутренней костной пластинке: 1 – серповидное стачивание на внутренней костной пластинке; 2 – треугольные выступы на внутренней костной пластинке; 3 – мелкие треугольные сколы на внутренней костной пластинке; 4 – обгорание в стенках дефекта

Смятия губчатого вещества и трасс в стенках не наблюдалось, стенки дефектов ровные.

Количество выявленных вышеуказанных морфологических признаков в зависимости от конструктивных особенностей и остроты сверла приведено в таблице 1.

|

9 а ф 8 « ф н ф X X ф to ф ф и 3 X X X н £ & X ф я и ф н ф X X X X X X ф 8 ф н я и X X X ф ф ф X X X X 5 X ф X к ф X ф |

Я cd Я РЦ X Я я О О А |

о pi m |

00 1Н |

to ri |

^1 |

$ |

to to |

сч ’Г |

00 СО |

'ЧГ ГО |

'Г |

|||

|

cd Я я О Я Я о о я § Я я Ри Я со |

В § § Я И S 8 Я С : Ё 4 8 а « |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

2 |

2 |

© |

т |

гч |

||

|

я 3 3 я В В Вор g ^ о |

ш |

00 |

сц |

сц |

м |

m |

*п |

at |

Ш |

гч го |

||||

|

я о Б ф m Н |

1—< |

г |

00 |

m |

'Т О'. ^ |

г- |

г |

at |

Г1 ГО |

г- |

||||

|

И и Ы Я S о я Ен С Е ^ и ° |

о |

о |

о |

о |

о |

rt |

Г1 |

сц |

in г^ 1—1 |

гч го |

||||

|

cd я Я Я сз Я Я о я Я щ |

§ и и я _ я 5 я А 2 о я Ен н к s и ° |

г- |

V) |

о |

•л ^ |

чэ |

'd- |

'd- |

in гч 'Г |

тЧ |

||||

|

to о ф Й а з е §■ а а у |

о |

о |

о |

О |

о |

<—1 |

at |

'd- |

in г^ ф*. wH |

8 |

||||

|

Ф Я Я | 3 В о о ^ ^ о Цч |

VI |

ь |

00 1—1 |

г 1 |

СП |

г1 |

00 |

|||||||

|

cd Н ы |

1 ф о я |

2 й Я ХЭ |

ё S с1 Я ^ О 1 Я ХЭ |

1 ф о я |

о ф m |

m ’О 1 ф о я |

2 3 Я ’О |

ё S с1 Я ^ О 1 Я ХЭ |

1 ф о я |

о ф S |

о pi m |

|||

|

cd а ^ н Ф о ° |

3 н О |

00 |

||||||||||||

Из приведенной таблицы 1 видно, что в повреждениях чаще всего эти признаки формируются от действия затупленного сверла (147), по сравнению с острым (69). От действия острого сверла не возникают такие признаки, как: козырькообразный выступ на наружной костной пластинке, серповидное стачивание внутренней костной пластинки и обгорания стенок.

В зависимости от предназначения сверла частота встречаемости выявленных морфологических признаков различна: у повреждений, причиненных сверлами по металлу, наиболее выражены мелкие треугольные сколы и серповидное стачивание на наружной костной пластинке; у повреждений, причиненных сверлами по камню, наиболее выражены козырькообразные выступы на наружной и внутренней костных пластинках и мелкие треугольные сколы на внутренней костной пластинке; у повреждений, причиненных сверлами по дереву, наиболее выражены мелкие треугольные сколы на наружной и внутренней костных пластинках.

Из таблицы 1 видно, что наибольшее количество признаков выявлено в дырчатых переломах, полученных от действия затупленных сверл. Это обусловлено уменьшением режущей составляющей, что ведет к увеличению площади контакта сверла, увеличению усилия, прилагаемого к повреждаемой поверхности. В связи с этим увеличивается действие рвущего фактора и количество затрачиваемой работы. Удлинение времени ( t ), необходимого на преодоление сопротивления кости, ведет к увеличению количества вращений сверла, следовательно, и к увеличению затрачиваемой механической энергии. Увеличение продолжительности трения сверла о кость и механической силы приводит к возникновению тепловых источников и повышению температуры в зонах деформации срезаемого слоя, а также в зонах трения контактов.

Преобразуя формулу закона элементарной физики о зависимости коэффициента полезного действия, затрачиваемой работы и количества теплоты, полученной в результате работы, получаем прямо пропорциональную зависимость:

Q = nPt, где Q - количество теплоты, р - коэффициент полезного действия, Р - мощность, t - затраченное время.

В связи с повышением количества теплоты ( Q ) при сверлении затупленным сверлом повышается температура кости ( Т) в месте контакта со сверлом. Превышение критического уровня температуры приводит к обгоранию кости.

У острых сверл контакт с повреждаемой поверхностью более кратковременный, активно работают режущие кромки сверла, поэтому такие признаки как козырькообразные выступы на наружной костной пластинке; серповидное стачивание на внутренней костной пластинке на стороне, противоположной стачиванию края на наружной костной пластинке; пригар на стенках дефектов отсутствует.

Таким образом, установлены морфологические признаки группового уровня, характеризующие повреждения плоских костей вращающимися сверлами; выявлены отличия в морфологии дефектов костей, обусловленные воздействием сверлами с острым и затупленными режущими кромками.

Список литературы Особенности сверленых повреждений костей свода черепа в зависимости от типа и остроты сверла

- Дебой Н.Н., Юдина Н.Г., Кириллов А.Ю. О морфологических признаках повреждений, причиняемых сверлом электродрели//Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики/Межрегиональная Ассоциация «Судебные медики Сибири», Новосибирск. гос. ун-т; . -Вып. 12 (1 ч.) -.-Новосибирск; Красноярск, , 2007. -С. 125-127.

- Коротков В.И. Деревообрабатывающие станки. -М.: «Академия», 2003. -304 с.

- Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. -М.: Высшая школа, 2003. -С. 105-151.

- Юдина Н. Г., Дебой Н.Н., Кириллов А.Ю. Морфологические признаки повреждений, причиняемых различными сверлами//Современные проблемы медико-криминалистических, судебно-химических и химико-токсикологических экспертных исследований. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Ю.М. Кубицкого (31 октября -01 ноября 2007 года). -М., , 2007. -С. 168-170.