Особенности таксономической структуры техногенного водоема в период угасания

Автор: Кривина Елена Сергеевна, Тарасова Наталья Геннадьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-1 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

В данной работе представлены изменения таксономической структуры альгофлоры планктона техногенного водоема в период угасания на примере оз. Шламонакопительное (система Васильевских озер, г.о. Тольятти, Самарская область). В процессе исследования был выполнен развернутый флористический и эколого-географический анализ альгофлоры планктона изучаемого водоема в период активной эксплуатации (1991-1992 гг.) и после снятия техногенной нагрузки (2001 г.), когда в водоем начал трансформироваться в эфемероидный. Также был произведен анализ степени общности альгофлоры в каждый период исследования. Определен уровень преемственности для наиболее значимых таксономически отделов водорослей.

Фитопланктон, техногенный водоем, флористический анализ, эколого-географический анализ, виды-индикаторы, сапробность

Короткий адрес: https://sciup.org/148205437

IDR: 148205437 | УДК: 574.5

Текст научной статьи Особенности таксономической структуры техногенного водоема в период угасания

Городские озера являются очень важной составляющей ландшафта. Помимо эстетических и рекреационных функций они имеют большое экологическое значение: участвуют в поддержании климата, являются местом обитания различных гидробионтов и т.д. Эти водоемы испытывают на себе значительную антропогенную, в том числе и техногенную, нагрузку крупных городов, в черте которых они расположенных.

В последние годы изучению городских водоемов уделяется достаточно много внимания [1-6].

На землях г.о. Тольятти расположена цепочка водоемов, называемых Васильевские озера и возникших в конце 50-х гг. ХХ в. после создания плотины Жигулевской ГЭС им. Ленина вследствие поднятия грунтовых вод и заполнения ими естественных понижений рельефа. Помимо активного использования этих водоемов в целях рекреации, вокруг отдельных из них возникли дачные массивы, в некоторых начали разводить рыбу, а часть промышленные предприятия города стали эксплуатировать как приемники отходов ТЭЦ. В результате этого некоторые из озер исчезли [2].

К концу 90-х г. (началу исследования Васильевских озер сотрудниками ИЭВБ РАН) из таких озер сохранилось только одно – оз. Шламонакопительное, которое превратилось к 2004 г. в водоем эфемероидного типа.

В статье рассматривается состояние фитопланктона оз. Шламонакопительное в период его угасания.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

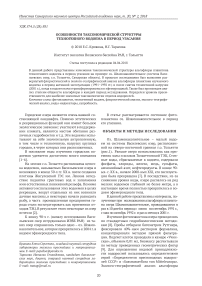

Оз. Шламонакопительное – малый водоем из системы Василевских озер, расположенной на северо-восточной границе г.о. Тольятти (рис.1). Раньше озеро использовалось как приемник золы и шлаков Тольяттинской ТЭЦ. Сточные воды, сбрасываемые в водоем, содержали фосфаты, хлориды, железо, медь, сульфаты, аммонийный азот, нефтепродукты. В конце 90ых- г. ХХ в., начале 2000-ных XXI, его эксплуатация была прекращена [7]. В последствии, из-за снижения уровня воды, озеро распалось на ряд мелких водоемов глубиной не более метра, а в настоящее время полностью превратилось в водоем эфемероидного типа.

В данной работе представлены материалы, полученные при исследовании альгофлоры планктона озера Шламонакопительное, проводившиеся в раз в 10 дней в период с июня по сентябрь 1991 г., с мая по октябрь 1992 г. и раз в месяц в 2001 г.

Изучение фитопланктона озера проводилось по стандартным гидробиологическим методикам [8]. Пробы отбирали батометром Руттнера, фиксировали 40%-ным раствором формалина, концентрировали методом прямой фильтрации. Подсчет клеток проводили в камере «Учинская», объемом 0,01 мл, биомассу рассчитывали по методу приведенных геометрических фигур [9]. Для определения видовой принадлежности водорослей пользовались определителями серий «Определители пресноводных водорослей СССР» и «Susswasserflora von Mitteleuropa». Эколого-географический анализ альгофлоры

А)

Б)

Рис. 1. Оз. Шламонакопительное: в 1991-92 гг.(А) и 2001 г. (Б)

проводили по данным, приведенным в определителях, основываясь при этом на наиболее известных и разработанных системах [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

За весь период исследования в альгофлоре планктона оз. Шламонакопительное нами было обнаружено 76 таксонов водорослей рангом ниже рода. Они относились к 7 отделам, 11 классам, 15 порядкам, 29 семействам, 43 родам (табл. 1).

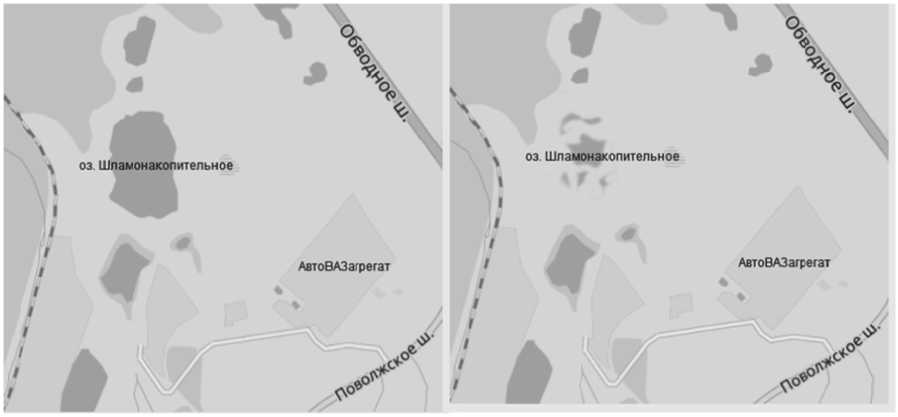

Наибольшим видовым богатством отличались зеленые водоросли, которые включали в себя 30 % от общего числа видов, разновидностей и форм, затем следовали синезеленые (цианопрокариоты) (21%) и диатомовые (20%) водоросли. Доля других отделов водорослей была существенно ниже и, как правило, не превышала 10%: криптофитовые – 10%, стрептофитовые – 8 %, эвгленовые – 7%, динофитовые – 4%.

Во время использования водоема в качестве приемника отходов ТЭЦ (далее – 1991-1992 гг.) видовое богатство альгофлоры планктона было минимальным. После прекращения эксплуата- ции озера (далее – 2001 г.) общее число видовых и внутривидовых таксонов водорослей возросло в 2,3 раза. Еще более значительные изменения отмечались для среднего удельного числа видов – оно увеличилось в 5 раз.

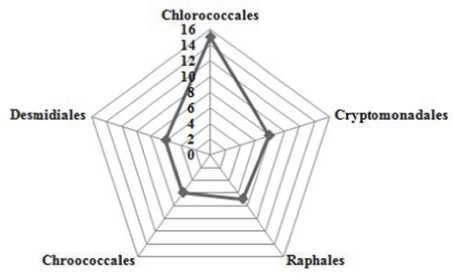

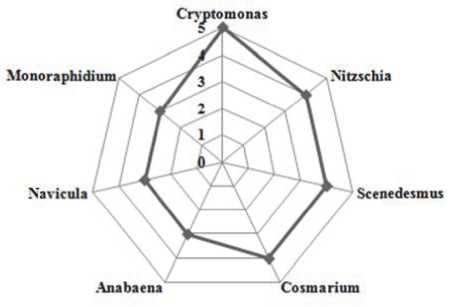

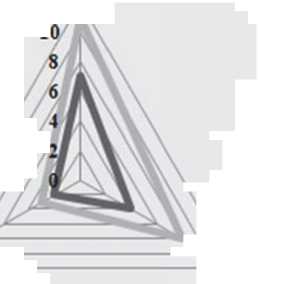

Изменения были отмечены и в таксономической структуре альгофлоры: так, в 1991-1992 гг. ее определяли цианопрокариоты, в 2001 г. на фоне общего увеличения видового богатства альгофлоры, ведущая роль принадлежала зеленым, в частности хлорококковым водорослям (рис. 2). Т.е. в 1991-1992 гг. альгофлора планктона оз. Шламонакопительное можно было охарактеризовать как синезелено-диатомовую с заметным участием криптофитовых и зеленых водорослей, а в 2001 г. как зелено-синезеленую с заметным участием диатомовых водорослей. Хочется так же отметить, наряду с увеличением общего видового богатства альгофлоры, к 2001 г. произошло увеличение числа видов водорослей, способных к миксотрофному типу питания (криптофитовых, динофитовых, эвгленовых), причем, динофлагеляты в 1991-1992 гг. в водоеме не встречались вовсе.

Таблица 1. Общая таксономическая структура альгофлоры планктона оз. Шламонакопительное в период угасания

|

Отдел |

Число |

Число таксонов |

|||||

|

классов |

порядков |

семейств |

родов |

видовых |

внутривидовых |

Всего |

|

|

Cyanophyta |

2 |

3 |

7 |

11 |

16 |

0 |

16 |

|

Bacillariophyta |

2 |

4 |

6 |

8 |

14 |

1 |

15 |

|

Cryptophyta |

1 |

1 |

1 |

3 |

8 |

0 |

8 |

|

Dinophyta |

1 |

2 |

2 |

3 |

3 |

0 |

3 |

|

Euglenophyta |

1 |

1 |

1 |

2 |

4 |

1 |

5 |

|

Chlorophyta |

3 |

3 |

10 |

13 |

23 |

0 |

23 |

|

Streptophyta |

1 |

1 |

2 |

3 |

5 |

1 |

6 |

|

Итого |

11 |

15 |

29 |

43 |

73 |

3 |

76 |

A)

Б)

-•—1991-92 rr -«-2001г.

Рис. 2. Роль основных отделов водорослей в формировании таксономический структуры альгофлоры планктона оз. Шламонакопительное на различных этапах исследования: А) 1991-92 гг. и 2001 г.; Б) сводное

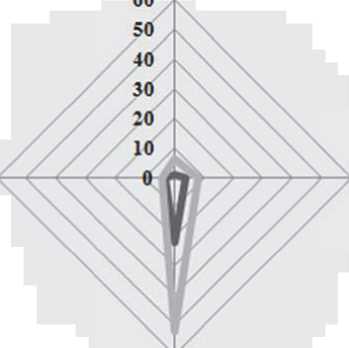

• Общее

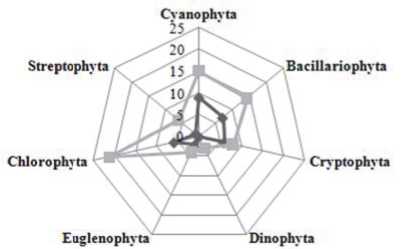

При оценке таксономической структуры аль-гофлоры использовали методы геоботаники [11], оценивая вклад в ее формирование порядков, семейств, родов, выделяя среди них десять «ведущих». Альгофлора планктона оз. Шламонакопительное не отличалась высоким богатством этих таксономических единиц, поэтому среди всех встреченных мы выделили те, которые в общей сумме давали более 60% общего числа видов, разновидностей и форм. Среди порядков таких оказалось 5, семейств – в 1991-1992 гг. – 7, в 2001 – 8; родов – в 1991-1992 гг. – 2, в 2001. – 7 (рис. 3) .

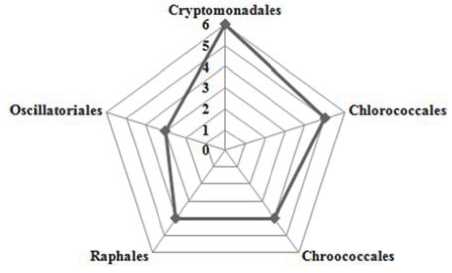

Состав «ведущих» порядков в разные периоды исследования отличался незначительно. Однако, если в 1991-92 г. первое место в ранжированном ряду занимал порядок Cryptomonadales, относящийся к отделу Cryptophyta, то в 2001 г. – это был порядок Chlorococcales (отдел Chlorophyta). В 2001 г. из ранга «ведущих» исчез порядок Oscillatoriales, представители которого нитчатые безгетероцистные водоросли, обильное развитие которых вызывает «осциляторие-вую» болезнь озер и относятся к r-стратегам [12]. В это же время в составе наиболее разнообразных по видовому богатству появляется порядок Desmidiales, из отдела Streptophyta. Десмиди- евые водоросли предпочитают небольшие чистые водоемы, с низким значением рН. Однако, некоторые представители этого порядка хорошо развиваются и в щелочных водах, а некоторые виды родов Closterium, Cosmarium, Staurastrum встречаются в сильно загрязненных местах, в том числе в сточных водах [13], поэтому их присутствие в составе альгофлоры планктона этого водоема, вполне объяснимо.

Примечательно отсутствие среди таксономически значимых порядка Euglenales на протяжении всего периода исследования. В основной массе пресноводных водоемов этот порядок обязательно входит в число «ведущих» [3,4,10 и др.]. Вероятнее всего это связано с присутствием в воде токсических веществ [7]. Эвглениды, традиционно обитающие в мелководных, хорошо прогреваемых водоемах с высоким содержанием органического вещества [13] в оз. Шламонакопительное были зарегистрированы в небольшом количестве лишь в 2001.

Порядок Сryptomonadales, который практически никогда не входит в ранг «ведущих» в 1991-1992 гг. по числу видовых и внутривидовых таксонов в оз. Шламонакопительное занимал первое место. Это можно связать с осо-

A) Б)

Рис. 3. Спектр «ведущих» по видовому богатству порядков альгофлоры оз. Шламонакопительное в период угасания:

А) 1991-92 гг.; Б) 2001 г.

бенностями экологии входящих в него видов. Представители криптомонад, предпочитают водоемы со стоячей водой, и, что очень важно, очень устойчивы к загрязнению. Они могут в массе развиваться в сточных водах [13].

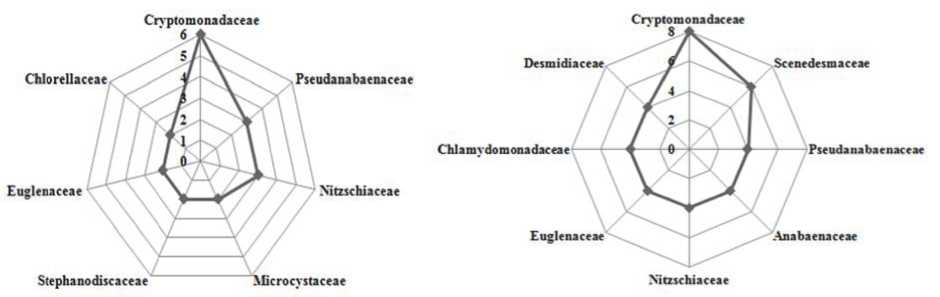

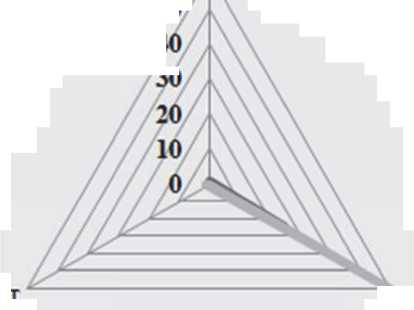

«Ведущих» по количеству таксонов рангом ниже рода семейств для альгофлоры планктона оз. Шламонакопительное отмечено 8 (рис. 4). Их состав в разные периоды исследования сходен. После прекращения жесткого техногенного воздействия среди них появилось семейство Desmidiaceae. По сравнению с 1991-1992 гг. в 2001 г., увеличивается число видов во всех «ведущих» семействах. Отмечается так же возрастание сходства состава спектра «ведущих» семейств оз. Шламонакопительное с другими озерами системы Васильевских, по мере уменьшения техногенной нагрузки: в 1991-1992 гг. 53%, а в 2001 г. - 80%.

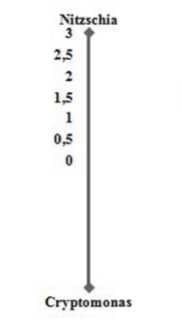

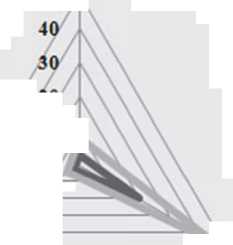

Состав спектра «ведущих» родов к 2001 г. значительно расширился, по сравнению с 199192 гг. (рис. 5).

Расширение состава комплекса наиболее значимых родов, увеличение степени насыщенности основных таксономических единиц (табл. 2) – признаки, свидетельствующие о начале по- степенного улучшении экологического состояния водоема к 2001г. по сравнению с 1991-92 гг. Однако достаточно низкие значения родовой и видовой насыщенности и преобладание в аль-гофлоре моно- и дитипических таксономических единиц, говорит о том, что условия существования в водоеме для водорослей все равно остаются неблагоприятными [4,6,10,13-15].

Альгофлора планктона изучаемого водоема на начальном и конечном этапах исследования характеризовалась низкой степенью сходства : коэффициент Серенсона, рассчитанная для аль-гофлоры планктона водоема в разные периоды исследования, составил всего 44 %. Характер изменения степени общего видового сходства, и сходства внутри наиболее таксономически значимых отделов, свидетельствуют о значительных структурных преобразованиях в альгофлоре водоема после изменения уровня техногенной нагруз -ки. Особенно заметная перестройка произошла в отделах зеленых и диатомовых водорослей. Степень сходства представителей отдела Суanophyta, развивающихся в водоеме в разные годы, была достаточно высока и составила 58%. Для отделов диатомовых и зеленых водорослей этот показатель составил соответственно 38 и 22%.

A)

Б)

Рис. 4. Спектр «ведущих» по видовому богатству семейств альгофлоры оз. Шламонакопительное в период угасания: А) 1991-92 гг.; Б) 2001 г.

A)

Б)

Рис. 5. Спектр «ведущих» по видовому богатству родов альгофлоры оз. Шламонакопительное в период угасания:

А) 1991-92 гг.; Б) 2001 г.

Таблица 2. Насыщенность основных таксономических единиц альгофлоры планктона оз. Шламонакопительное на различных этапах исследования

|

Год |

число семейств/число порядков |

число родов/число семейств |

число видов/число родов |

число внутривидовых таксонов/ число видов |

|

1991-92 |

1,64 |

1,00 |

1,67 |

0,03 |

|

2001 |

1,93 |

1,59 |

1,48 |

0,04 |

|

Общее |

1,93 |

1,59 |

1,59 |

0,04 |

Таблица 3. Уровень преемственности для наиболее таксономически значимых отделов водорослей оз. Шламонакопительное

|

Cyanophyta |

Bacillariophyta |

Chlorophyta |

|

|

Коэф. преемственности |

58 % |

38% |

22 % |

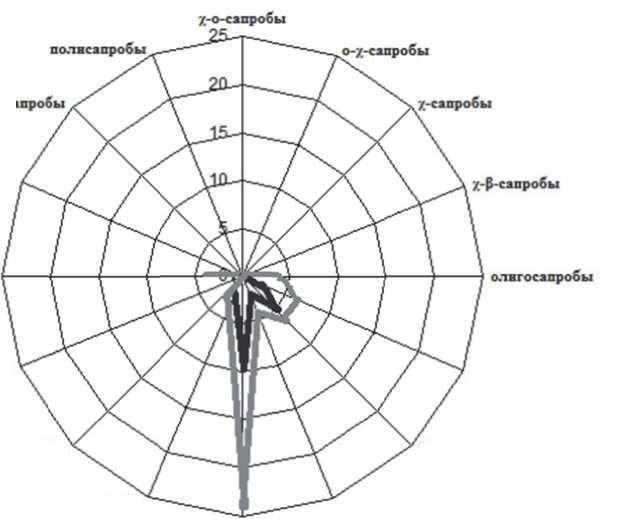

— в 1991-92 гг. ^— в 2001 г.

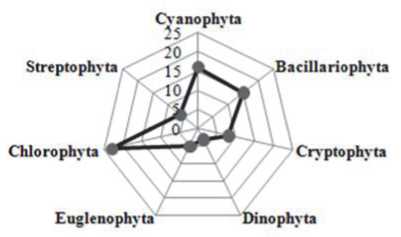

Рис. 6. Эколого-географический анализ альгофлоры планктона оз. Шламонакопительное Обозначения: П - планктонный, Л - литоральный, О - обрастатель, Э - эпибионт, П-Б - планктонно-бентосный, к - космополит, б - бореальный, ст - субтропический, И - индифферент, Ог - олигогалоб, Мг - мезогалоб, Гл - галофил, Гб - галофоб, Ал - алкалифил + алкалибионт, Ин - индифферент, Ац - ацидофил+ацидобионт

60 50/к\ /Vzvb^VxX ///V^KXxx /vzz ^k\\\ П

Гл 50 40/X зоЛАХ //iO / \ \\\ // Xz J<\\\ ° ^^ч Or |

Б) по распространению б 60 50 /HvwX //Л /VrTVWVA //^ZlVAvX //// 4^ ст к Г) по отношению к рН Ал 12 . 10 4f\ И Ац ^Ин |

Комплекс преемственных видов водорослей состоял из 22 таксонов рангом ниже рода (табл. 3). Общий коэффициент преемственности составил 28 %, что характеризует ее уровень как низкий и указывает на весьма интенсивную трансформацию экосистемы водоема. Поскольку данный процесс сопровождается увеличением видового богатства каждого из отделов от 1991-92 гг. к 2001 г., можно предположить, что трансформация имела позитивный характер и, в конечном счете, могла способствовать достижению состояния стабильного экологического равновесия экосистемы озера [16].

Эколого-географический анализ альгоф-лоры планктона изучаемого водоема показал, что зарегистрированные в нем водоросли не зависимо от времени исследования были представлены планктонными организмами (по 73% в 1991-92 гг. и в 2001 г. от числа видов, разновидностей и форм, для которых известно их традиционное место обитания) (рис. 6). В 1991-92 гг. также была заметна доля литоральных (13%) и планктонно-бентосных форм (10%). В 2001 г. доля литоральных форм оставалась практически на том же уровне, при этом увеличилось число бентосных организмов (9%), что можно связать с обмелением водоема.

Подавляющее число видов, разновидностей и форм водорослей имели широкое географиче- ское распространение (93% и 97% в 1991-92гг. и 2001г. соответственно от числа таксонов водорослей рангом ниже рода, для которых известно их географическое распространение).

По отношению к солености воды основная масса встреченных водорослей была представлена видами-индифферентнами (80% в 1991-92 гг. и 79%. в 2001 г.). Заметна была доля галофиль-ных (12% и 14%) и олигогалобных организмов (8% и 7%).

По отношению к рН среды преобладали во-доросли–алкалифилы, которые составляли 54% в 1991-92гг. и 50% в 2001 г. от общего числа видов, разновидностей и форм, для которых известно отношение к рН среды. Также заметна была доля форм, индифферентных к данному показателю, – 31% и 36% в 1991-92гг. и 2001г. соответственно.

К видам-индикаторам различной степени органического загрязнения водоемов в 1991-92 гг. относилось 24 таксона рангом ниже рода, в 2001 г. – 54 (рис.7). Основная часть водорослей сапробионтов – это виды индикаторы средней степени органического загрязнения ( в -мезосапробы) - 41% и 42% в 1991-92гг. и в 2001г. соответственно. На долю видов-индикаторов низкой степени органического приходилось 38% и 37%, высокой – 21% и 19% в в 1991-92гг. и в 2001г. соответственно.

поля-ач а-полясапробы а-мезосапробы

Р-полжсапробы а-Р-мезосапробы

Р-а-мезосапробы олжго-Р-мезосапробы р-олжго-м езоеа пр об ы олжго-а-мезосапробы

Р-мезосапробы

Рис. 7. Вод о росли-инд и каторы ст е пени органического з а грязнения

— в 1991-92 г г. ^ в 2001 г.

Обозначения: х - ксеносапроб, о- х - олиго-ксеносапроб, х - в - ксено- в -сапроб, о - олигосапроб, о- в - олиго- в -мезосапроб, в -о - в -олиго-мезосапроб, о- а - олиго- а -мезосапроб, в - в -мезосапроб, в - а - в - а -мезосапроб, а - в - а - в -мезосапроб, в - р - в -мезо-полисапроб, а - а -мезосапроб

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать следующие заключения:

-

- уменьшение техногенной нагрузки на водоем привело к значительному увеличению видового богатства водорослей планктона водоема на уровне всех таксономических единиц, что позволяет сделать заключение, что характер трансформации сообщества фитопланктона имел позитивный характер;

-

- высокая видовая специфичность альгоф-лоры и низкий уровень преемственности видов на начальном и конечном этапах исследования свидетельствуют о значительной трансформации экосистемы на фоне уменьшения техногенной нагрузки.

Список литературы Особенности таксономической структуры техногенного водоема в период угасания

- Экологические проблемы «Голубого чуда Приказанья» и пути их решения/Н.М. Мингазова, Л.Р. Павлова, О.Ю. Деревенская, Ф.Ф. Рафикова, М.А. Монасыпов, И.И. Рахимов, Н.Н. Ибрагимова//Матер. VII Съезда ГБО РАН. Казань, 1996. Т.3. С. 168-172.

- Кривина Е.С., Тарасова Н.Г. Трансформация альгофлоры техногенных озер (на примере г. Тольятти)//Вода и экология: проблемы и решения. СПб: СПбГАСУ, 2017. № 3 (71). С. 13-34.

- Палагушкина О.В., Рафикова Ф.Ф. Оценка состояния разнотипных озер Среднего Поволжья по фитопланктону//Матер. VII Съезда ГБО РАН. Казань, 1996. Т.2. С. 68-71.

- Старцева Н.А., Охапкин А.Г., Юлова Г.А. Фитопланктон как индикатор качества воды малых городских озёр//Проблемы регионального экологического мониторинга: Мат-лы I Научно-практ. конф. Нижний Новгород, 2002. С. 135.

- Тарасова Н.Г. Фитопланктон Верхнего пруда Ботанического сада: таксономический состав и эколого-географическая характеристика//Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2007. Т. 16. № 1-2 (19-20). С. 156-166.

- Трифонова И.С. Экология и сукцессия озерного фитопланктона. Л.: Наука, 1990. 183 с.

- Предельно-допустимые сбросы. ПДС загрязняющих веществ сточных вод Тольяттинской ТЭЦ. Тольятти, 1995. 181 с.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М., 1975. 240 с.

- Кузьмин Г.В. Фитопланктон. Видовой состав и обилие//Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М.: Наука, 1975. С. 73-87.

- Протисты и бактерии озер Самарской области . Тольятти: Кассандра, 2009. 240 с.

- Толмачёв А.И. Методы сравнительной флористики и проблемы флорогенеза. Новосибирск: Наука, 1986. -197 с.

- Reynolds C.S. The ecology of phytoplankton. L.: Cambridge Univ. Press, 2006. 536 p.

- Балашова Н.В., Никитин Н.В. Природа Ленинградской области: Водоросли. Л.: Лениздат, 1989. 92 с.,

- Охапкин А.Г. Фитопланктон Чебоксарского водохранилища. Тольятти, 1994. 275 с.

- Охапкин А.Г. Структура и сукцессия фитопланктона при зарегулировании речного стока (на примере р. Волги и её притоков): Автореф. дис.. докт. биол. наук. СПб., 1997. 4 8 с.

- Колмар А. География и мониторинг биоразнообразия. М., 2006. 379 с.