Особенности течения гемолитической болезни новорожденных в Республике Мордовия по данным ГБУЗ РМ "ДРКБ" г. Саранска

Автор: Белкина М.Л., Верещагина В.С., Абинова А.В., Ледяйкина Л.В., Раздолькина Т.И.

Журнал: Научный форум. Сибирь @forumsibir

Рубрика: Медицина

Статья в выпуске: 1 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

В исследовании был проведен ретроспективный анализ особенностей гемолитической болезни новорождённых (ГБН) по данным отделения патологии новорожденных и недоношенных детей ГБУЗ РМ «ДРКБ» г. Саранска с 2014 по 2018 гг. Дети были разделены на 2 группы: в первую группу вошло 92 ребёнка с конфликтом по АВ0 системе, во вторую группу 11 детей с конфликтом по Rh-фактору. Частота встречаемости конфликта по АВО системе у детей с ГБН достоверно выше (89,6%), чем по резус-конфликту (10,4%). Наиболее значимыми показателями антенатального и интранатального периода в развитии ГБН явились плацентарные нарушения (20,7%), и инфекционные заболевания матери во время беременности (18,6%). Достоверно чаще дети с ГБН рождались от второй и более беременностей (79,6%), из них почти у половины матерей (43,8%) были выкидыши и медицинские аборты в анамнезе. По клиническим проявлениям преобладающей формой ГБН была желтушная - 96,1% новорождённых. Всем детям (100%) в исследуемых группах было проведено консервативное лечение в виде фототерапии, ОЗПК применялось только при тяжелой степени (14,6%). Постгемолитическая анемия развилась у 25,2% детей с ГБН. Наиболее значимыми факторами, ведущими к развитию постгемолитической анемии, являются тяжелая анемия при рождении ребенка (0, 96), лечение новорожденных полусинтетическими пенициллинами (0,93) и цефалоспоринами (0,98).

Новорожденные, гемолитическая болезнь новорожденных

Короткий адрес: https://sciup.org/140242226

IDR: 140242226

Текст научной статьи Особенности течения гемолитической болезни новорожденных в Республике Мордовия по данным ГБУЗ РМ "ДРКБ" г. Саранска

Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН) - изоиммунная гемолитическая анемия, возникающая в случаях несовместимости крови матери и плода по эритроцитарным антигенам, при этом антигены локализуются на эритроцитах плода, а антитела на них вырабатываются в организме матери.

Гемолитическая болезнь новорождённых занимает особое место среди заболеваний новорождённых. Частота этой болезни в мире составляет 3-5 случаев на 1000 родов. По данным разных авторов, распространенность гемолитической болезни у новорожденных в Российской Федерации колеблется от 0,1 до 2,5% и составляет 2-7% от всех причин гибели детей в перинатальном периоде. Удельный вес ГБН в структуре заболеваемости новорождённых составляет 2,17% [4].

Несмотря на общие мировые успехи в области диагностики, лечения и профилактики гемолитической болезни, заболеваемость ГБН в Российской

Федерации остаётся на достаточно высоком уровне по сравнению со странами Западной Европы [4]. Ранняя неонатальная смертность у детей с ГБН может наступить в результате полиорганной недостаточности, а у выживших детей возможна инвалидизация в результате последствий билирубиновой энцефалопатии.

Цель работы: провести ретроспективный анализ особенностей гемолитической болезни новорождённых по данным отделения патологии новорожденных и недоношенных детей ГБУЗ РМ «ДРКБ» г. Саранска с 2014 по 2018 гг.

Задачи:

-

1. Проанализировать эпидемиологические и клинико-анамнестические данные у детей с ГБН.

-

2. Оценить течение ГБН по АВО системе и Rh-фактору.

-

3. Провести анализ методов лечения детей с ГБН.

-

4. Провести оценку факторов, способствующих развитию постгемолитической анемии.

Материалы и методы: проанализировано течение ГБН у 103 новорождённых детей, находившихся на лечении в ГБУЗ РМ «ДРКБ» г. Саранска с 2014 по 2018 гг. Дети были разделены на 2 группы: в первую группу вошло 92 ребёнка с конфликтом по АВ0 системе, во вторую группу 11 детей с конфликтом по Rh-фактору.

На первом этапе нами было проанализированы эпидемиологические, клинико-анамнестические данные. Затем проведен анализ диагностических критериев ГБН и тактики терапии. На последнем этапе мы провели факторный анализ возникновения постгемолитической анемии у детей с гемолитической болезнью новорожденных.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программы Statistica 10,0.

Результаты и обсуждение.

В Республике Мордовии (РМ) заболеваемость детей гемолитической болезнью новорождённых за 5-летний период составила 2,1% от всех новорожденных, находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ РМ «ДРКБ» г. Саранска с 2014 по 2018 гг.

Частота встречаемости конфликта по АВО системе у детей с ГБН достоверно выше (89,6%), чем по резус-конфликту (10,4%) (табл. 1). Ежегодное число детей с конфликтом по АВ0-системе можно считать стабильным. В этот же период отмечается снижение количества новорожденных с конфликтом по резус-фактору, возможно, это обусловлено профилактическим введением уже в антенатальном периоде матерям с резус-отрицательной группой крови анти-D-иммуноглобулина, что согласуется с данными научной литературы [1].

Среди исследуемых групп новорожденных с ГБН незначительно преобладали девочки (51,5%) над мальчиками (48,5%).

Таблица 1

Распределение новорожденных с ГБН по виду иммунологического конфликта

|

Годы |

По системе АВО |

По Rh-фактору |

|

2014 |

18 (81,8%) |

4 (18,2%) |

|

2015 |

20 (86,9%) |

3 (13,1%) |

|

2016 |

18 (90%) |

2 (10%) |

|

2017 |

18 (94,7%) |

1 (5,3%) |

|

2018 |

18 (94,7%) |

1 (5,3%) |

|

M±m |

18,4±0,4 (89,6%) |

2,2±0,57 (10,4%) |

По группам крови достоверно преобладали дети со второй группой крови, что составило 58,2 % (p<0,05). Преобладание несовместимости по АВО-системе, когда у матери ребёнка 0(I) группа крови, а у ребёнка А(II) группа крови соответствует литературным данным [7], и объясняется большей активностью антигена А по сравнению с другими, меньшей молекулярной массой альфа-агглютининов у лиц с 0 (I) группой крови, что облегчает их прохождение через плацентарный барьер. Что касается срока гестации, практически все дети – 96,1% родились доношенными.

При анализе возникновения ГБН в зависимости от акушерско-гинекологического анамнеза нами выявлено, что в 20,4% случаев дети с ГБН были рождены от первой беременности, первых родов. Достоверно большая часть 79,6% (p<0,05) детей были рождены от 2 и более беременностей, из них почти у половины (43,8 %) матерей были выкидыши и медицинские аборты в анамнезе. Нами было замечено, что Rh-конфликт между матерью и плодом наблюдался в 81% случаев именно от повторных беременностей, что согласуется с данными литературы [2, 5, 8].

Кроме того, выявлено 8% женщин, у которых в анамнезе от предыдущих беременностей имелись дети, получавшие лечение по ГБН, что свидетельствует о высокой сенсибилизации организма матери к эритроцитам плода.

Среди показателей антенатального периода, усугубляющих сенсибилизацию иммунной системы матерей, наиболее значимыми оказались плацентарные нарушения (20,7%) и инфекционные заболевания матери во время беременности (18,6%), угроза прерывания беременности (13,6%) (рис. 1). Согласно Н.Н. Володину и соавт., наиболее вероятным временем возникновения иммунизации является именно интранатальный период. По нашим данным в 12,9% случаев отмечались роды путём операции кесарева сечения, что увеличивает трансплацентарный переход эритроцитов плода в кровь матери [5].

По клиническим проявлениям преобладающей формой ГБН была – желтушная – 96,1% новорождённых (p<0,05), отёчная форма в анализируемый период не встречалась. В доступной нам литературе отмечается также преобладание желтушной формы [3, 6].

Рис. 1. Показатели антенатального и интранатального периода, усугубляющие сенсибилизацию организма матери к антигенам плода-новорождённого в анализируемых группах (%).

По степени тяжести ГБН дети были распределены следующим образом: лёгкая степень тяжести чаще всего регистрировалась у больных со II группой крови (51,8%), доля детей с тяжёлой степенью ГБН чаще отмечалась у детей с III группой крови (41,7%). У большей части больных с ГБН по резус-конфликту отмечалось средне - тяжёлое течение (45,5%) (табл. 2).

Таблица 2

Распределение детей по степеням тяжести ГБН в исследуемых группах, %

|

Степень тяжести ГБН |

A(II) |

B(III) |

Rh(+) |

|

Лёгкая |

51,8% |

25% |

27,3% |

|

Средняя |

32,1% |

33,3% |

45,5% |

|

Тяжёлая |

16,1% |

41,7% |

27,3% |

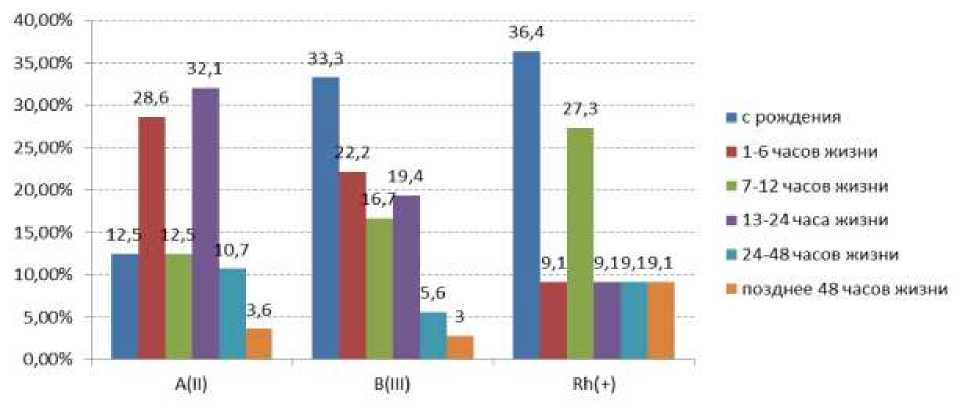

Манифестация заболевания в виде иктеричности кожных покровов у детей с III группой крови (33,3%) и у детей с резус- конфликтом (36,4%) чаще появлялась с рождения в сравнении со II группой крови, где желтуха появлялась чаще ближе к концу первых суток жизни (32,1%) (рис. 2).

Максимальный пик значений общего билирубина приходится на 4 сутки при несовместимости по АВО системе – у 31(30,1%) ребёнка, по Rh-системе максимальные значения общего билирубина отмечались на 5 сутки и позднее – у 8 (8,7%) детей. В среднем значения общего билирубина у детей с конфликтом по АВ0-системе практически одинаковы: у новорожденных со А (II) группой крови – 242,45±9,16 мкмоль/л и у детей с В (III) группой крови – 242,42±9,65 мкмоль/л. Чуть выше средний уровень билирубина регистрировался у детей с Rh-конфликтом – 249,74±24,37 мкмоль/л.

Рис. 2. Сроки появления желтухи в исследуемых группах и подгруппах новорождённых, %.

При анализе осложнений течения ГБН в исследуемых группах выявлено преобладание детей с неосложнённой формой (71,9%) (p < 0,05), у четверти детей установлена постгемолитическая анемия различной степени тяжести (25,2%), и у небольшого числа детей выявлен синдром холестаза (2,9%).

91 ребёнку в целях диагностики была проведена прямая реакция Кумбса.

Отрицательная проба Кумбса выявлена более чем в половине случаев (51%) при конфликте по АВО-системе, однако на динамику показателей билирубина в крови и течение заболевания данный метод существенного влияния не оказывал, что согласуется с данными литературы [7]. При конфликте по Rh- фактору прямая реакция Кумбса у всех детей была положительная.

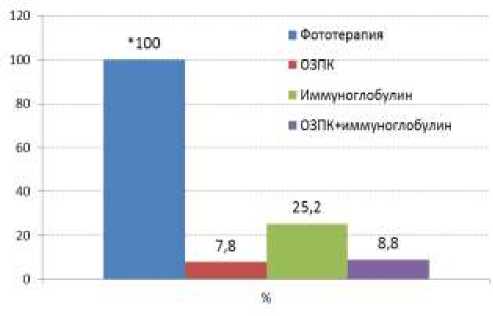

Всем детям (100%) в исследуемых группах, поступившим в отделение патологии новорождённых, было проведено консервативное лечение в виде фототерапии, которая является основным методом лечения детей с ГБН и, по данным литературы [3, 6], позволяет исключить инфузионную терапию, уменьшает необходимость многократного заменно-го переливания крови (рис. 3). А при её неэффективности детям off-label проводилась иммунотерапия препаратами человеческого иммуноглобулина (25,2%), при тяжёлых формах ГБН в случаях неэффективности фототерапии проводилась операция заменного переливания крови (ОЗПК) (7,8%), что регламентировано современными руководствами, утверждёнными РАСПМ [5, 6].

Рис. 3. Виды терапии, проводимые детям с ГБН (%), * - p < 0,05.

На следующем этапе нами была проведена оценка развития постгемолитической анемии (ПА), как одного из состояний, требующих особого наблюдения педиатра. Постгемолитическая анемия встречалась в исследовании у 1/4 части новорождённых. При анализе степени тяжести постгемолитической анемии нами замечено, что среднетяжёлая и тяжёлая формы постгемолитической анемии в большинстве случаев встречались у детей, имеющих В (III) группу крови (15,4%; 26,9% соответственно) (табл. 3).

Таблица 3

Распределение больных с ГБН по степени тяжести постгемолитической анемии, %

|

Степень тяжести ПА |

А(И) |

B(III) |

Rh(+) |

|

Лёгкая |

3 (11,5%) |

2 (7,7%) |

1 (3,8%) |

|

Средняя |

2 (7,7%) |

4 (15,4%) |

1 (3,8%) |

|

Тяжёлая |

4 (15,4%) |

7 (26,9%) |

2 (7,7%) |

Анализ терапии у детей с ГБН, развивших на 610 сутки постгемолитическую анемию разной степени тяжести, позволил установить, что при тяжелой степени анемии детям до этого проводилась либо исключительно фототерапия (26,9%), либо в комбинации с иммуноглобулином (19,2%), (табл. 4).

А вот у детей, развивших средне-тяжелую ПА, применялись при лечении все виды терапии: фототерапия (15,4%), как единственный метод, а также фототерапия в комбинации с иммуноглобулином (7,7%), или иммуноглобулином и ОЗПК (3,8%).

Таблица 4 Виды терапии ГБН детям, развившим в последующем постгемолитическую анемию (ПА), %

|

Терапия при ГБН |

Лёгкая степень ПА, % |

Средняя степень ПА, % |

Тяжёлая степень ПА, % |

|

ФТ |

- |

15,4 |

26,9 |

|

ФТ+ Ig |

7,7 |

7,7 |

19,2 |

|

ФТ + Ig + ОЗПК |

- |

3,8 |

- |

На последнем этапе мы провели факторный анализ с целью определения факторов, влияющих на возникновение постгемолитических анемий у детей с ГБН. В структуре анализируемых факторов, повышающих риск развития постгемолитической анемии, наибольшее значение имели: степень анемии при рождении ребенка - 0,96, лечение новорожденных полусинтетическими пенициллинами -0,98 и цефалоспоринами - 0,93. К менее значимым факторам по нашим данным можно отнести: кровоизлияния в головной мозг - 0,78; тяжелая асфиксия - 0,81; недоношенность - 0,80, гипоксия плода -0,68 , гипоксия новорождённого - 0,68.

Выводы:

-

1. Частота встречаемости конфликта по АВ0 системе в исследуемых группах достоверно значительно выше (89,6%), чем по резус-конфликту (10,4%).

-

2. Наиболее значимыми показателями антенатального и интранатального периода в развитии ГБН явились плацентарные нарушения (20,7%), и инфекционные заболевания матери во время беременности (18,6%). Достоверно чаще дети с ГБН рождались от второй и более беременностей (79,6%), из них почти у половины (43,8 %) матерей были выкидыши и медицинские аборты в анамнезе.

-

3. По клиническим проявлениям преобладающей формой ГБН была - желтушная - 96,1% ново-

- рождённых. При этом заболевание протекает тяжелее (41,7%) у детей с В(III) группой крови. У детей с этой же группой крови отмечалось более частое развитие средне-тяжёлых (15,4%) и тяжёлых форм (26,9%) постгемолитических анемий.

-

4. Всем детям (100%) в исследуемых группах было проведено консервативное лечение в виде фототерапии, ОЗПК применялось только при тяжелой степени (14,6%).

-

5. Наиболее значимыми факторами, ведущими к развитию постгемолитической анемии, являются: тяжелая анемия при рождении ребенка (0,96), лечение новорожденных полусинтетическими пенициллинами (0,98) и цефалоспоринами (0,93).

Список литературы Особенности течения гемолитической болезни новорожденных в Республике Мордовия по данным ГБУЗ РМ "ДРКБ" г. Саранска

- Адамян Л. В., Коноплянников А. Г., Курцер М.А. Резус-сенсибилизация. Гемолитическая болезнь плода. Клинические рекомендации (нротокол)//Министерство Здравоохранения РФ. 2017. 14 с.

- Альферович Е. Н., Грак Л. В., Кокорина Н. В. Современные аспекты течения гемолитической болезни новорождённых в условиях крупного промышленного центра//Экология и здоровье. Экологический вестник. Белорусский государственный медицинский университет. 2015. № 4 (34). С. 39-43.

- Борщева А. А., Ищенкова И. В., Кудинова Э. Е. Фототерапия как один из методов лечения гемолитической болезни новорождённых//Журнал: Главный врач юга России. 2015. № 3 (45). С. 45.

- Ветров В.В., Галкина Н.Н., Иванов Д.О. Иммуноконфликтная беременность и профилактика гемолитической болезни новорождённых//Научно-практический медицинский журнал. Проблемы женского здоровья. 2016. Т. 11, № 1. С. 64.

- Володин Н. Н., Дегтярёв Д. Н., Дегтярёва А. В., Нароган М. В. Неонатология. Желтухи новорождённых//Клиническое руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2019. С. 192.

- Дегтярёв Д.Н., Карпова А.Л., Малютина Л.В., Нароган М.В., Сафаров А.А., Сенькевич О.А., Сон Е.Д. Гемолитическая болезнь плода и новорождённого. Клинические рекомендации//Министерство здравоохранения РФ. 2017. С. 32.

- Иванов Д. О., Мызникова И. В. Петренко Ю. В., Чередникова Е. С. Анализ течения гемолитической болезни новорождённых с конфликтом по АВ0 -системе. Клиническое исследование//Журнал «Вестник Российской военно-медицинской академии». 2012. № 4 (40). С. 67-70.

- Шейбак Л.Н. Современные представления об особенностях гемолитической болезни плода и новорожденного//Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2015. № 1(49). С. 134-138.