Особенности течения инфекций, сопровождающихся синдромом ангины, у детей (по данным детского инфекционного стационара)

Автор: Борисова Ольга Вячеславовна, Гасилина Елена Станиславовна, Санталова Галина Владимировна, Митрофанов Александр Вячеславович, Овчинникова Татьяна Александровна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Инфекционные болезни

Статья в выпуске: 1 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен синдром ангины, широко распространенный при инфекционных заболеваниях у детей. Целью работы явилось изучение динамики заболеваемости за 15-летний период и определение клинических особенностей болезней, протекающих с синдромом ангины (дифтерия, инфекционный мононуклеоз, скарлатина, ангина). Проведен ретроспективный анализ данных ежегодных отчетов, историй болезни (п=416), описаны наблюдения 300 детей с инфекционными заболеваниями, протекающими с синдромом ангины. Выявлены клинико-эпидемические особенности болезней в период подъема заболеваемости, охарактеризовано клиническое течение заболеваний на современном этапе, показан значительный процент осложнений со стороны почек при поражении ротоглотки

Динамика заболеваемости, клинические особенности болезней, поражения почек, синдром ангины

Короткий адрес: https://sciup.org/14917221

IDR: 14917221

Текст научной статьи Особенности течения инфекций, сопровождающихся синдромом ангины, у детей (по данным детского инфекционного стационара)

1Введение . Ангина – широко распространенный синдром при острых инфекционных заболеваниях. Среди бактериальных инфекций наиболее часто синдром ангины (СА) встречается при стрептококковых заболеваниях (стрептококковая ангина, скарлатина), дифтерии (ДИ) [1, 2]. Среди вирусных инфекций – при инфекционном мононуклеозе (ИМ) [3].

За последние 15 лет изменились подходы к диагностике и лечению инфекционных заболеваний у детей, разработаны стандарты оказания лечебно-диагностической помощи, совершенствованы аспекты вакцинопрофилактики. Это не могло не отразиться на особенностях клинического течения заболеваний, сопровождающихся СА. Все изложенное послужило основанием для проведения настоящего исследования.

Цель работы: изучение динамики заболеваемости за 15-летний период (с 1995 по 2009 г.) и клинических особенностей болезней, протекающих с синдромом ангины, по данным ММУ «Городская больница № 5» г. Самары.

Адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, кв. 512.

Тел.: 89272055379 (сот.).

Mетоды . Исследование проведено на базе II детского инфекционного отделения ММУ «Городская больница № 5» г. Самары за период с 1995 по 2009 г. в три этапа:

-

1. Ретроспективный анализ данных ежегодных отчетов по ММУ «Городская больница № 5» г. Самары за период с 1995 по 2009 г.

-

2. Ретроспективный анализ историй болезни пациентов, находившихся в стационаре, методом случайной выборки с 1995 по 2006 г. (n=400: группа IА – ДИ; IIА – ИМ; IIIА – скарлатина; IVА – стрептококковая ангина). Отдельно выделена группа больных ДИ, лечившихся в стационаре в 2004 г. (IБ, n=16).

-

3. Проспективный анализ за период с 2007 по 2009 г. Проанализированы результаты клинического и лабораторного обследования 300 детей в возрасте от 1 до 14 лет с инфекционными заболеваниями, протекающими с СА. Пациенты были отобраны методом случайной выборки: IIБ группа – 100 детей, перенесших ИМ; IIIБ – 100 пациентов, перенесших скарлатину; IVБ – 100 детей, наблюдавшихся с диагнозом «Лакунарная ангина».

Mетоды обследования больных с СА

Дифтерия (n=116)

ИМ (n=200)

Скарлатина (n=200)

Ангина (n=200)

Общеклиническое (ОАК, ОАМ)

Бактериологическое (мазки из зева и носа на патогенную флору, коринебактерии дифтерии)

|

Серологическое (определение титра антител в сыворотке методом РПГА перед введением ПДС и в парных сыворотках с интервалом в 14 дней, если ПДС не вводили) |

Серологическое ИФА ПЦР на маркеры герпесвирусов (ЭБВ, ЦМВ) (n=100). ИФА к ВИЧ |

||

|

Биохимическое (о. белок, фракции, мочевина, креатинин) |

Биохимическое (о. белок, фракции, АЛАТ, АСАТ, о. билирубин, креатинин, мочевина) |

Биохимическое (о. белок, фракции, мочевина, креатинин) по показаниям |

Биохимическое (о. белок, фракции, мочевина, креатинин) по показаниям |

|

Инструментальное ЭКГ при поступлении, при выписке и по показаниям. ЭхоКГ (по показаниям) |

Инструментальное Рентгенография грудной клетки (по показаниям) |

Инструментальное ЭКГ (по показаниям) |

Инструментальное ЭКГ (по показаниям) |

|

Mорфологическое (n=5) |

Пациентам было проведено следующее обследование (таблица).

Статистическую обработку данных проводили на персональном компьютере с помощью пакета прикладных программ Microsoft Office XP и пакетов статистического анализа Statistika 7.0 (StatSoft Inc, USA). Рассчитывали средние значения (М) и их ошибки репрезентативности (±m). Достоверность различий средних величин определяли с помощью t-критерия Стьюдента.

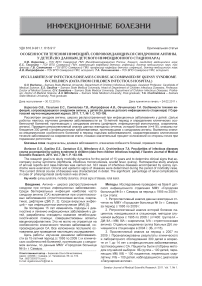

Результаты. Динамика заболеваемости за 15-летний период (1995-2009 гг.). Динамика количества детей, поступавших в инфекционный стационар с заболеваниями, протекавшими с СА, отражающая общие тенденции изменения заболеваемости в Самарской области, в течение 15 лет представлена на графике (рис. 1).

В Самарской области резкий подъем заболеваемости ДИ начался в 1990 году, сохранялся в 1995 г. (в инфекционном стационаре пролечено 209 детей). Незначительные подъемы отмечены в 1999 и 2001 гг., в 2004 г. в стационар поступило 16 детей с ДИ. Начиная с 2005г. выявлены единичные случай болезни.

Заболеваемость скарлатиной отмечена с теми же пиками подъема, как и ДИ. Так, в 1995 году в стационаре пролечено 228 пациентов. С 1996 г. идет достоверное снижение заболеваемости с небольшими подъемами в 1999 и 2004 гг. (р <0,01 между группами IIIА и IIIБ). С 2000 г., в среднем в стационар поступало 43±6 детей с диагнозом «Скарлатина».

С 2007 г. отмечается резкий подъем заболеваемости ИМ, которая достоверно увеличилась в 3 раза по сравнению с 2001 г., в 2009 г. – в 4,2 раза (р <0,01 между группами IIА и IIБ).

Достоверного изменения заболеваемости стрептококковой ангиной за последние годы мы не обнаружили. В среднем за год в стационар поступало 638 ±24 ребенка с диагнозом «Ангина».

Дифтерия. Анализ клинико-эпидемических особенностей ДИ в период подъема заболеваемости в 1995-1996 гг. показал, что в группе IА преобладали дети в возрасте от 1 года до 3 лет – 32% и старше 7 лет – 45%. Диагноз «Дифтерия» был подтвержден бактериологическим исследованием: у 98 пациентов выделен токсигенный штамм C. gravis, у двух – C. mi-tis. Значительная часть пациентов были не привиты (39%), привиты не полностью (12%) или не имели сведений о прививках (9%).

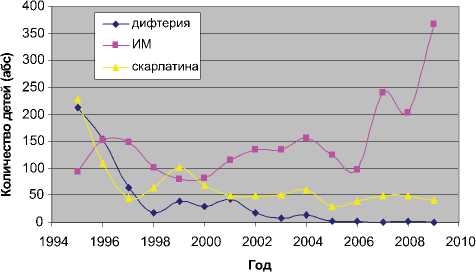

Клинические формы ДИ представлены на рис. 2.

В структуре преобладала локализованная дифтерия ротоглотки (64%).

Заболевание в 89% случаев начиналось остро с подъема температуры до фебрильных цифр (38,1±0,06оС), жалобы на боли в горле предъявляли 24% больных, выраженные симптомы интоксикации отмечены у 31%. У всех пациентов наблюдались фибринозно-пленчатые налеты, спаянные с подлежащими тканями (89%), отек небных миндалин (63%). У пациентов с токсической дифтерией (13%) отмечен

Рис. 1. Число детей, поступавших в инфекционный стационар с СА с 1995 по 2009 г.

Рис. 2. Клинические формы ДИ (1995-1997 гг.)

отек подкожной клетчатки шеи соответственно степени тяжести.

Расхождение направительного и клинического диагноза имело место у 48% детей. Дети поступали с диагнозами «Лакунарная ангина» (35%), «ОРВИ, обструктивный бронхит» (11%), «ОРВИ, шейный лимфаденит» (2%). Более 50% пациентов поступали в стационар в поздние сроки, на 4-5-й день болезни, после высева дифтерийной палочки.

Осложнения имели место у 36% детей, отмечались при разных формах болезни, в том числе и локализованных. У всех больных с токсической дифтерией независимо от ее степени отмечались осложнения в 100% случаев. Основные поражения: острый миокардит–28; токсический нефроз–17, в том числе в двух случаях развилась острая почечная недостаточность; неврологические осложнения (ранняя и поздняя нейропатия – 13); инфекционно-токсический шок (ИТШ) – 3; ДВС-синдром –2; отек головного мозга – 2.

В большинстве случаев исходом болезни было выздоровление. Остаточные проявления неврологической симптоматики при выписке сохранялись у пяти больных, у четырех пациентов сохранялась аритмия.

Умерло 5 пациентов (5%). У трех детей причиной смерти явился ИТШ, сочетающийся с ранним инфекционно-токсическим миокардитом и в двух случаях с ДВС-синдромом (смерть в первые 5 дней от начала заболевания), 1 ребенок погиб в поздние сроки при явлениях инфекционно-токсического миокардита с недостаточностью кровообращения, 1 пациент – на поздних сроках при явлениях инфекционно-токсического полиневрита (паралич дыхательной мускулатуры).

В 2003-2004 гг. вновь отмечался рост заболеваемости дифтерией в Российской Федерации (0,55 на 100 000 в РФ и 0,22 на 100 000 в Самарской области). Большинство обследованных детей IБ группы поступали в стационар на первой неделе заболевания в среднетяжелом состоянии (75%), преобладала локализованная дифтерия ротоглотки (62,5%). Обращало на себя внимание отсутствие типичных изменений в ротоглотке, что может быть объяснено высоким уровнем «привитости» заболевших детей (68,8% были полностью привиты с соблюдением графика вакцинации; 18,8% привиты не полностью и 12,5% были не привиты). Типичные фибринозно-пленчатые налеты выявлены лишь у 25% обследованных, в 43,8% случаев они были рыхлыми и легко снимались.

В 2004 г. сохранялся высокий процент расхождения направительного и клинического диагнозов (68,8%), при этом 5 пациентов поступили с диагнозом «Носительство дифтерийной палочки».

Умер один ребенок, который не был привит, в данном случае диагностирована тяжелая форма дифтерии (дифтерия комбинированная, токсическая II степени, геморрагическая форма, дифтерия гортани, осложнившаяся ИТШ). Смерть наступила в результате развившегося ДВС-синдрома и тяжелого раннего инфекционно-токсического миокардита.

Скарлатина. Основной возраст госпитализированных был от 7 до 12 лет (63% – IIIA группа, 58% – IIIБ). У пациентов IIIA группы в основном наблюдали среднетяжелые формы (72%), но в данной группе осложнения отмечены достоверно выше (в среднем за год - IIIА 3,60±1,35, IIIБ 0,42±0,11, р<0,05). У детей IIIA встречались следующие осложнения: миокардит (9%), инфекционно-токсическая почка (18%), острый гломерулонефрит (7%), инфекционно-аллергический полиартрит (4%). У больных IIIБ группы преобладали среднетяжелые формы инфекции (96%) с выраженным аллергическим компонентом (25%), гладким те- чением заболевания. По нашим данным, негладкое течение скарлатины обусловлено наличием вторичных гнойных осложнений (гнойно-некротической ангины, отита, гайморита, гнойного фарингита) и связано с поздней и неадекватной антибактериальной терапией, поздней госпитализацией.

У пациентов IIIБ группы скарлатина сохранила типичные клинические проявления. Инфекция у большинства пациентов началась остро с лихорадки, синдрома интоксикации и острого тонзиллита. Температура тела составила в среднем 37,9±0,07оС. Средняя продолжительность лихорадки 2,3±0,4 дня. Жалобы на боль в горле предъявляли 54% больных; недомогание, вялость, снижение аппетита 15%. Синдром ангины выявлен у 100% детей в виде гипертрофии небных миндалин, гиперемии ротоглотки и реакции регионарных лимфатических узлов. Мелкоточечная сыпь появилась в 1-2-й день болезни у 73% больных, на 3-й день – у 27%. Типичные изменения языка обнаружены у 68% пациентов (обложенность языка в первый день, очищение и выступающие гипертрофированные сосочки – на 2-4-й день).

В острый период заболевания в ОАК выявлены лейкоцитоз (36%), относительный нейтрофилез (62%), ускорение СОЭ (73%), эозинофилия (15%).

Отмечен достаточно высокий процент расхождения направительного и клинического диагнозов (28% – IIIA, 24% – IIIБ), больные поступали с диагнозом «Ангина», «ОРВИ, аллергическая сыпь».

Лакунарная ангина . В IVБ группе ангинами чаще болели дети до трех лет (48%), 4-7 лет (22%). Ведущими возбудителями были стрептококки (57%): Str. в-haemolyticus – 34%, Str. Viridians – 19%, Str. Pyoge-nus – 4%, в 32% – стафилококки. Ассоциации микроорганизмов регистрировались в 11% наблюдений. Средняя длительность госпитализации составила 4,2±1,1 дня.

На современном этапе развития заболевание сохраняет характерный симптомокомплекс: лихорадку (100%), изменения в ротоглотке (100%), боль в горле (96%), лимфаденопатию (64%), затруднение носового дыхания (65%). Клинические проявления сопровождались характерными изменениями в периферической крови и симптомами интоксикации, выраженность которых свидетельствовала о тяжести течения инфекционного процесса.

Большинство осложнений составили поражения со стороны органов мочевыводящей системы: острый гломерулонефрит (6%), инфекционно-токсическая почка (20%), инфекции мочевыводящей системы (9%). В группах детей с ангинами отмечен высокий удельный вес ЛОР-патологии, что влияет на формирование частых заболеваний у таких детей. Хроническую патологию ЛОР-органов имели 42% обследованных детей (гипертрофия небных миндалин – 33%, аденоиды – 24%, хронический тонзиллит – 9%). Выявлена высокая частота сопутствующей патологии: аллергические реакции (28%), герпетическая инфекция (16%), ОРВИ (23%).

Инфекционный мононуклеоз. В современных условиях ИМ чаще болеют дошкольники (дети в возрасте от трех до семи лет составили 38%), во IIA группе - дети школьного возраста (43%).

Большинство больных поступали в стационар позже 4-5-го дня заболевания (56% – IIA группа и 48% – IIБ). С направительным диагнозом «ОРВИ» доставлено 42 ребенка (IIA) и 35 детей (II Б); с диагнозом «Лакунарная ангина» 25 и 21 ребенок соответственно. Расхождение направительного и клинического диагнозов составило 67 и 56%.

У пациентов IIA группы преобладали тяжелые и среднетяжелые формы ИМ (31% и 59%); во IIБ группе среднетяжелые формы инфекции (80%), тяжелые формы составили 14%, легкие 6%. В современных условиях в большинстве случаев заболевание начиналось остро с повышения температуры тела до фебрильных цифр (38,8±0,08оС), проявлений интоксикационного синдрома. Длительность лихорадки составила 4,3±0,4 дня. Наиболее значимо у пациентов увеличивались шейные лимфатические узлы (1-3 см – 57%). У семи больных лимфоузлы пальпировали в виде «пакетов» до 5-6 см в диаметре. Налеты на миндалинах отмечены у 87% детей (бело-желтые, рыхлые, бугристые), располагались в виде островков и полосок вдоль лакун. Однако в 14% случаев они сплошь покрывали миндалины, у трети пациентов плохо снимались. Гепатомегалия отмечена в 95%, печень увеличивалась до 3-5 см по сравнению с нормой, спленомегалия – 77%, размеры от 1 до 4 см. У 18% пациентов отмечалась экзантема, преобладала пятнисто-папулезная сыпь.

Среди осложнений чаще отмечены заболевания мочевыделительной системы: тубулоинтерстициальный нефрит (9%), острая почечная недостаточность (1%), инфекционно-токсическая почка (8%), инфекция мочевой системы (2%); ЛОР-органов (отит, гайморит, аденоидит) – 14%, заболевания нижних дыхательных путей (бронхит, пневмония) – 6%.

В периферической крови были следующие изменения: лейкоцитоз (41%), лимфоцитоз (63%), моноцитоз (38%), атипичные мононуклеары (95%), увеличение СОЭ (74%). У 34 человек отмечалось повышение уровня трансаминаз более чем в 4 раза.

ПЦР-диагностика была проведена у всех пациентов. У 72% детей обнаружена Эпштейна–Барр инфекция, у 8% ЦМВ-инфекция, у 10% сочетание этих двух инфекций, в 10% случаев возбудителя определить не удалось.

Нами выявлены следующие исходы заболевания у детей IVБ группы: с выздоровлением выписано 88% пациентов, с улучшением 12%.

Обсуждение. В Самарской области за последние годы был зарегистрирован эпидемически значимый подъем заболеваемости ДИ в первой половине девяностых годов (в1995 г. заболеваемость по Самарской области составила 3,1 на 100 000). В 2003-2004 гг. отмечен незначительный подъем заболеваемости, но при этом имели место вспышки инфекции в организованных детских коллективах. В дальнейшем наблюдался спад заболеваемости, однако спорадические случаи встречаются и сегодня.

ДИ на современном этапе протекает с отсутствием характерной клинической симптоматики и типичных изменений в ротоглотке. Типичные фибринозно-пленчатые налеты выявлены лишь у четверти обследованных, в половине случаев они были рыхлыми и легко снимались. Это может быть объяснено высоким уровнем «привитости» заболевших детей, т.е. преобладала «дифтерия привитых» (привиты 87,6% обследованных).

Обращает внимание высокий процент расхождений направительного и клинического диагнозов во время последнего эпидемического подъема (68,8%), что свидетельствует о низкой настороженности у врачей первичного звена в отношении ДИ.

Стрептококковая инфекция достаточно широко распространена среди детей, что можно объяснить отсутствием специфической профилактики. Скарлатина в современных условиях рассматривается как легкое заболевание с благоприятным прогнозом. Преобладали среднетяжелые формы инфекции (96%) с выраженным аллергическим компонентом, гладким течением заболевания, что согласуется с данными других авторов [4]. Негладкое течение скарлатины встречается редко, обусловлено преимущественно наличием вторичных гнойных осложнений и связано с поздней и неадекватной антибактериальной терапией на догоспитальном этапе, поздней госпитализацией.

Ангины также широко распространены среди детского населения, как организованного, так и неорганизованного. Нами не выявлено статистически значимого изменения динамики заболеваемости ангинами за последние 15 лет. На современном этапе заболевание сохраняет характерный симптомокомплекс.

Полученные нами данные свидетельствуют о широкой распространенности ИМ среди детского населения, что согласуется с результатами исследований других авторов [5]. Заболеваемость ИМ неуклонно увеличивается за последние 4 года и составляет, по данным 2009 г. 37 на 100.000 населения (Самара). Возможно, это связано с улучшением диагностики данной инфекции, внедрением ПЦР-обследования. Обращает внимание этиологический полиморфизм ИМ (Эпштейна–Барр вирус, ЦМВ, сочетание этих возбудителей). Среди больных преобладают дети дошкольного возраста. При этом ИМ у большинства пациентов сохраняет свою типичную картину.

У обследованных пациентов при поражении ротоглотки выявлен значительный процент осложнений со стороны почек (20-35%). Мы встретили различные клинические варианты поражения мочевыводящей системы: инфекционно-токсическая почка (43), острый гломерулонефрит (13), тубулоинтерстициальный нефрит (9), инфекции мочевой системы (11), острая почечная недостаточность (3).

Заключение . В настоящее время благодаря совершенствованию вакцинопрофилактики против ДИ встречаются единичные случаи заболевания, при этом не выявлены типичные изменения в ротоглотке, преобладают легкие и среднетяжелые формы, с отсутствием токсических осложнений.

При других бактериальных и вирусных инфекциях ангина сохраняет свой характерный симптомо-комплекс: лихорадку, изменения в ротоглотке, лимфаденопатию, затруднение носового дыхания. При вирусных инфекциях более выражены симптомы интоксикации, длительнее период лихорадки, более значимая лимфаденопатия.

СА развивается преимущественно у детей дошкольного возраста (ангина, ИМ) и школьного возраста (скарлатина). Клиническое течение заболеваний, сопровождающихся поражением ротоглотки в современных условиях, характеризуется преобладанием среднетяжелых форм.

Ведущими осложнениями в острый период при поражении ротоглотки явились заболевания мочевыводящей системы. Ранняя диагностика поражения почек позволит прогнозировать исходы заболевания, определять тактику лечения для профилактики хро-низации процесса.

Список литературы Особенности течения инфекций, сопровождающихся синдромом ангины, у детей (по данным детского инфекционного стационара)

- Щербакова М.Ю., Белов Б.С. А-стрептококковый тонзиллит: современные аспекты//Педиатрия. 2009. Т. 88, № 5. С. 127-135.

- Diphtheria in a highly immunized population/R. Sheffer, E. Marva, R. Mimon[etal.]//Harefuah. 2008. Vol. 139. P. 106-108.

- Сарычев A.M. Особенности клинических проявлений и иммунопатогенеза хронической Эпштейна-Барр вирусной инфекции у детей: автореф. дис.... канд. мед. наук. Ростов-на-Дону, 2005. 26 с.

- Чиквашвили Ф.Д. Клинико-социальная характеристика стрептококковой инфекции у детей в современных условиях: автореф. дис.... канд. мед. наук. СПб., 2000. 17 с.

- Клиническая характеристика инфекционного мононуклеоза/Л.И. Зиновьева, А.С. Оберт, И.В. Иванов [и др.]//Журнал инфектологии. 2010. Т. 2, № 3. С. 86-87.