Особенности течения острого билиарного панкреатита в зависимости от предпринятой лечебной тактики

Автор: Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Абдуллажанов Б.Р., Нишанов М.Ф.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3-2 т.15, 2020 года.

Бесплатный доступ

Авторы проводят сравнительный анализ тяжести состояния больных с острым панкреатитом и причин неудовлетворительного исхода предпринятой тактики лечения острого панкреатита билиарной этиологии - 438 больных из общей выборки пациентовпо оценочным шкалам Ranson и APACHE II. Авторы делают заключения, что динамика тяжести течения острого билиарного панкреатита в процессе лечения характеризуется возможностью прогрессирования патологического процесса с достоверным увеличением доли деструктивных форм заболевания с 16,5% при поступлении до 33,8% (р

Панкреатит, анализ больных, тяжесть течения заболевания

Короткий адрес: https://sciup.org/140257759

IDR: 140257759 | DOI: 10.25881/BPNMSC.2020.87.80.010

Текст научной статьи Особенности течения острого билиарного панкреатита в зависимости от предпринятой лечебной тактики

Актуальность проблемы

По данным литературы у 25–30% больных развитие острого панкреатита (ОП) носит деструктивный характер. Именно эти пациенты представляют наиболее тяжелую в диагностическом и лечебном плане группу больных, что подтверждается данными о высоких показателях летальности, частоты осложнений, сроков госпитализации и затрат, используемых в лечении этого тяжелого заболевания [1–5].

Высокая частота летальных исходов, половина которых приходится на раннюю фазу заболевания, в первую очередь, свидетельствует об актуальности проблемы комплексной интенсивной терапии СПОН. Второй важной задачей является профилактика инфицирования и своевременная диагностика различных гнойно-септических осложнений, на которые приходится около 60% поздней летальности при ТОП [6–10].

С целью совершенствования тактических аспектов лечения этой тяжелой патологии, которые затрагивает не только хирургические подходы, но и вопросы улучшения качества поликомпонентной консервативной терапии, представлен факторный анализ причин неудовлетвори- тельного исхода предпринятой тактики лечения ОП билиарной этиологии. При этом основными направлениями являлись изучение особенностей течения билиарного ОП в зависимости от предпринятой тактики лечения, проведение анализа структуры основных системных панкреатогенных осложнений и причин летальности при билиарном ОП и определение роли ОРДС в структуре системных панкреатит-ассоциированных осложнений и причин летальности при билиарном ОП.

Материалы и методы. Работа основана на анализе причин неудовлетворительного исхода предпринятой тактики лечения ОП билиарной этиологии — 438 больных из общей выборки пациентов с ОП из 1073 больных, которые находились в ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» и клинике АндМИ за период с 2009 по 2018 гг. включительно.

Тяжесть состояния больных оценена динамически по шкалам Ransonи APACHEII (табл. 1). Так, отечный ОП или очаговый некроз и баллы менее 3 по Ranson и менее 8 по APACHE II отмечен в 80,6% (191 из 237 пациентов) случаях при поступлении и в 68,8% (163 из 237) случаях в процессе лечения. Деструктивный ОП с баллами более

Табл. 1. Динамика тяжести течения билиарного ОП в процессе лечения

|

Показатель |

При поступлении |

В динамике |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

<3 Ranson; <8 APACHE II (отечный ОП или очаговый некроз) |

191 |

80,6% |

163 |

68,8% |

|

>3 Ranson; >8 APACHE II (деструктивный ОП) |

37 |

15,6% |

51 |

21,5% |

|

>6 Ranson; >15 APACHE II (тяжелый осложненный деструктивный ОП) |

9 |

3,8% |

23 |

9,7% |

|

Итого |

237 |

100,0% |

237 |

100,0% |

|

Критерий χ 2 |

10,567; Df = 3; р = 0,015 |

|||

-

3 по Ranson и более 8 по APACHE II диагностирован в 15,6% (37 из 237) при поступлении и в 21,5% (51 из 237) случаях в динамике, что означало прогрессирование тяжести деструкции в процессе лечения.

Из общего числа обращений тяжелые осложненные формы ОП при более 6 баллах по Ranson более 15 баллов APACHE IIдиагностированы в 3,8% (9 из 237) случаях, тогда как в динамике отмечается рост доли тяжелых форм с частотой в 9,7% (23 из 237 наблюдений) (χ2 = 10,567; Df = 3; р = 0,015).

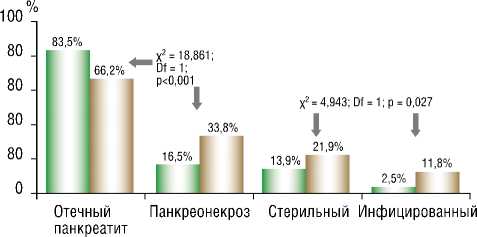

Распределение наблюдений билиарного ОП по классификации Атланта-92 третьего пересмотра (2012) отражено на рис. 1. Так, большинство случаев было отнесено к отечному панкреатиту, что составило 83,5% (198 больных) случая, диагностированных при поступлении и 66,2% (157 из 237) случая — в динамике, тогда как панкреонекроз диагностирован в 16,5% (39 из 237) случаях при поступлении. В процессе лечения наблюдалось достоверное увеличение деструктивных форм, что составило 33,8% (80 из 237) (χ2 = 18,861; Df = 1; р<0,001), в числе которых инфицирование отмечено в 11,8% случаях.

В процессе лечения проведена оценка тяжести билиарного ОП (табл. 2), по результатам которого исходно осложненные формы деструктивного ОП наблюдались в 2,5% (6 из 237) случаях, в динамике осложнения и инфицирование развились в 11,8% (28 из 237) случаях. Также наблюдался прирост стерильного панкреатита билиарной этиологии с 13,9% до 21,9% (критерий χ2 = 4,943; Df = 1; р = 0,027).

Среди гнойно-септических осложнений в процессе лечения флегмона забрюшинной клетчатки диагностирована в 4,6% (11 из 237) случаях, инфицированные постнекротические кисты ПЖЖ — 4,6% (13 из 237), гнойный перитонит наблюдался в 7 (3,0%) случаях и панкреатогенные абсцессы — в 4 (1,7%).

Таким образом, динамика тяжести течения билиарного ОП в процессе лечения характеризуется возможностью прогрессирования патологического процесса с достоверным увеличением доли деструктивных форм заболевания с 16,5% (39 из 237) при поступлении до 33,8% (80) (критерий χ2 = 18,861; Df = 1; р<0,001), включая при-

I При поступлении

В динамике

Рис. 1. Динамика тяжести течения билиарного ОП с учетом международной классификации Atlanta (2012).

Табл. 2. Динамика тяжести течения билиарного ОП в процессе лечения

|

Осложнения |

При поступлении |

В динамике |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Деструктивный ОП |

39 |

16,5% |

80 |

33,8% |

|

Осложненные формы тяжелого деструктивного ОП |

6 |

2,5% |

28 |

11,8% |

|

инфицированные постнекротические кисты ПЖЖ |

2 |

0,8% |

13 |

5,5% |

|

флегмона забрюшинной клетчатки |

2 |

0,8% |

11 |

4,6% |

|

гнойный перитонит |

2 |

0,8% |

7 |

3,0% |

|

абсцессы сальниковой сумки |

2 |

0,8% |

8 |

3,4% |

|

панкреатогенные абсцессы |

1 |

0,4% |

4 |

1,7% |

Примечание : на одного больного приходилось от 1 до 3 осложнений.

рост стерильного (с 13,9% до 21,9%) и инфицированного (с 2,5% до 11,8%) панкреонекроза (критерий χ2 = 4,943; Df = 1; р = 0,027) с различными гнойно-септическими осложнениями.

По предпринятой тактике лечения пациенты с билиарным ОП распределены следующим образом (табл. 3): группа больных, которым в качестве основной терапии выполнены малоинвазивные хирургические вмешательства — 22 (9,3%), среди которых в 12 (7,6%) случаев отечной формы ОП; группа больных после традиционных операций — 51 (21,5%), в том числе 25 (15,9%) пациентов с отечным панкреатитом; и группа больных с консервативным лечением — 164 (69,2%) пациента,

Табл. 3. Распределение пациентов с билиарным панкреатитом по предпринятой тактике лечения

|

Лечение |

Отечный панкреатит |

Панкреоне-кроз |

Всего |

|||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Малоинвазивные вмешательства |

12 |

7,6% |

10 |

12,5% |

22 |

9,3% |

|

Традиционные операции |

25 |

15,9% |

26 |

32,5% |

51 |

21,5% |

|

Консервативное |

120 |

76,4% |

44 |

55,0% |

164 |

69,2% |

|

Итого |

157 |

100,0% |

80 |

100,0% |

237 |

100,0% |

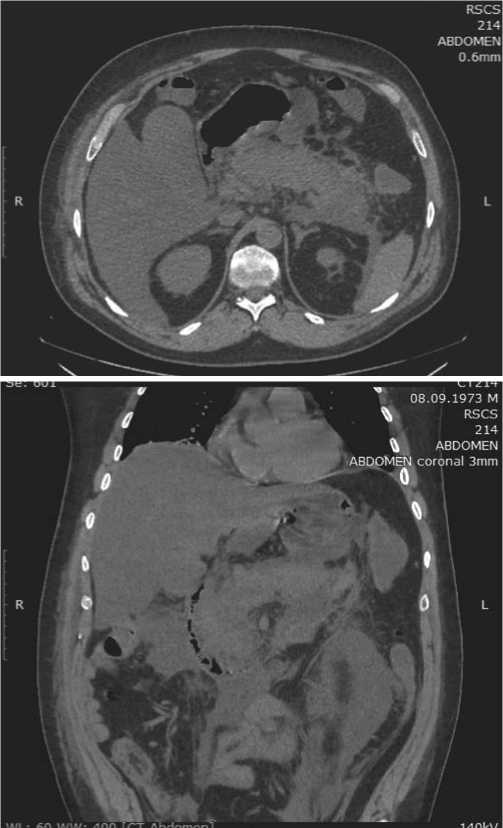

Рис. 2. МСКТ больного от 04.07.19 г.: признаки ОП (Balthazar степень Е). Хронический холецистит. Умеренный асцит. Невыраженный двухсторонний гидроторакс с частичным коллапсом базальных отделов обоих лёгких.

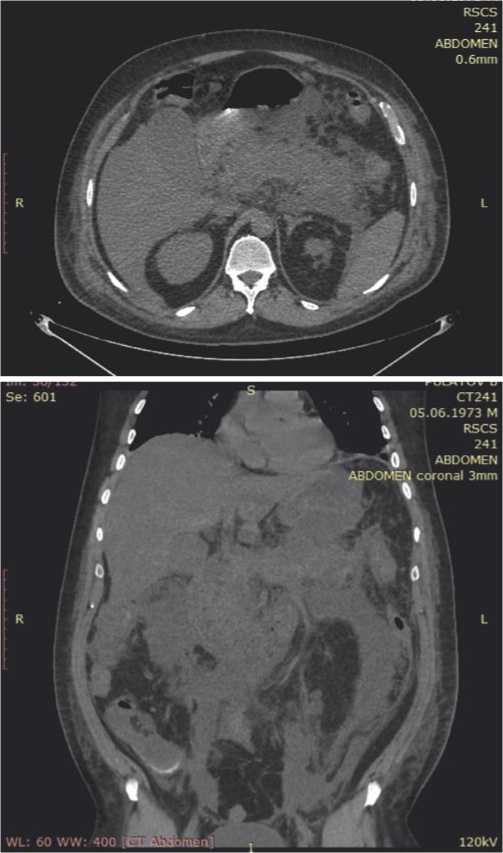

Рис. 3. МСКТ от 9.07.19 г. МСКТ-признаки ОП (Balthazar степень Е). Киста ПЖЖ. Хронический холецистит. Умеренный асцит.

большинство наблюдений (120; 76,4%) отнесено к отечной форме ОП.

Для иллюстрации успешной консервативной интенсивной терапии приводим клиническое наблюдение:

Проведенная терапия дала положительную динамику. Состояние пациента улучшилось. При контрольной УЗИ и МСКТ на 8 сутки выявлена киста ПЖЖ.

Зависимость характера течения билиарного ОП от различных тактик лечения с оценкой частоты и структуры различных системных осложнений представлены ниже. При этом на одного больного приходилось от 1 до 3 осложнений. Так печеночная дисфункция нарастала в 3,0% (5 наблюдений) случаях консервативного и 17,8% (13 пациентов) случаях после хирургических вмешательств. Тяжелая форма дыхательной недостаточности — ОРДС — отмечена в 4,3% (7 пациентов) случаев на фоне консервативной терапии и в 30,1%

-

(22 наблюдения) — хирургической тактики. При этом в 2,1% (5 случаев) ОРДС диагностирован при аутопсии.

Среди значимых системных осложнений необходимо выделить также почечную дисфункцию (3,7% при консервативном и 24,7% при хирургическом лечении), ССН (2,4% и 23,3%) и сепсис (2,4% и 19,2%). В общем, из 237 наблюдений осложнения билиарного ОП выявлены у 59 (24,9%) пациентов: 19 (11,6%) — при консервативном и 40 (54,8%) — при хирургическом лечении.

Необходимо отметить, что в динамике лечения повторные операции выполнены в 45,2% случаях в группе хирургического лечения, что составило 13,9% от общего числа наблюдений (33 из 237). Характер повторных оперативных вмешательств был следующим: повторные некро- и секвестрэктомии выполнены в 17 (7,2%) случаях; лапаротомия, санация брюшной полости, некро- и

секвестрэктомия после малоинвазивных оперативных вмешательств — 12 (5,1%), остановка аррозивного кровотечения — 4 (1,7%) случаях.

Общая летальность составила 11,4% (27 случаев); в группе консервативного лечения — 2,4% (4 случая), в группе хирургического — 31,5% (23 наблюдения).

Интенсивная консервативная терапия отечного билиарного ОП характеризовалась развитием системных осложнений в 7,5% (9 из 120) случаях без летальных исходов. На фоне хирургической тактики, примененной при отечной форме заболевания, осложнения развились в 32,4% (12 из 37) случаях (χ2 = 15,399; Df = 1; р<0,001) с летальным исходом в 2 (1,3%) наблюдениях.

При панкреонекрозе билиарной этиологии частота развития системных осложнений составила 47,5% (38 из 80 наблюдений) с показателем летальности 31,3% (25 случаев из 80). При этом на фоне интенсивной консервативной терапии осложнения наблюдались у 10 (22,7%) пациентов с летальностью 9,1% (4 из 44), на фоне хирургического лечения — 28 (77,8%) пациентов с летальностью 58,3% (21 из 36) (χ2 = 16,372; Df = 1; р<0,001).

Системные осложнения билиарного ОП отмечены у 5 (31,3%) пациентов на фоне консервативного лечения с летальностью 18,8%; в 8 (50,0%) случаях на фоне хирургической тактики у больных, сопоставимых по тяжести состояния с консервативным лечением, летальность составила 37,5%; и у 20 (100,0%) больных — на фоне хирургической тактики при более тяжелом состоянии по отношению к консервативному лечению с летальностью 75,0%.

Таким образом, в зависимости от предпринятой тактики лечения билиарного ОП частота различных системных осложнений составила 11,6% (19 из 164) при консервативной терапии и 54,8% (40 из 73) после хирургических вмешательств с уровнем летальности 2,4% (4) и 31,5% (23), соответственно, в свою очередь при отечной форме заболевания доля осложнений составила 7,5% (9) и 32,4% (12), летальности 0 против 5,4% (2) (критерий χ2 = 15,399; Df = 1; р<0,001), при панкреонекрозе 22,7% (10) против 77,8% (28) и 9,1% (4) против 58,3% (21) (критерий χ2 = 16,372; Df = 1; р<0,001). Указанные различия частоты системных осложнений и летальности при консервативной и хирургической тактике могут быть обусловлены с одной стороны тяжестью течения патологического процесса, когда в пределах отечной или деструктивной формы панкреатита возможен значительный разброс показателей по прогностическим шкалам и, соответственно, более тяжелое состояние в группе оперативной активности, однако с другой стороны, это может быть и результатом выбора неадекватного вида лечения панкреатогенных осложнений.

Сравнительный анализ результатов предпринятой тактики лечения при билиарном панкреонекрозе с учетом репрезентативности (сопоставимость тяжести течения ОП по Ranson и APACHE II: по 16 больных с консервативным и хирургическим лечением) показал, что при хирургических вмешательствах частота системных осложнений достигала 50% (8) против 31,3% (5) при консервативной тактике, летальности — 37,5% (6) против 18,8% (3), что доказывает непосредственное влияние оперативного вмешательства не только на попытку ликвидации местных панкреатогенных осложнений, но и с другой стороны на риск прогрессирования основного патологического процесса и пакреатит-ассоцированных системных осложнений.

Эффективность интенсивного консервативного лечения билиарного ОП составила 88,4%, тогда как при хирургическом лечении стабилизация состояния пациентов наблюдалась в 64,4% случаях (χ2 = 18.965; Df = 1; р<0,001). Прогрессирование патологического процесса отмечено в 11,6% (19 из 164) случаях консервативной терапии и 35,6% (26 из 73) — хирургического лечения.

При консервативной тактике лечения трансформация отечного панкреатита в стерильный панкреонекроз отмечена в 6,7% (11 из 164) случаях, при хирургической — в 11,0% (8 из 73). Трансформация стерильного пан-креонекроза в инфицированный наблюдалась в 4,9% (8 из 164) и 19,2% (14 из 73) случаях консервативного и хирургического лечения, соответственно (χ2 = 17,590; Df = 3; р<0,001). Прогрессирование гнойно-септических осложнений имело место в 35,6% (26 из 73) случаях при хирургической тактике лечения, тогда как на фоне консервативного лечения таковые осложнения не были отмечены.

При оценке основных показаний к хирургическому лечению билиарного ОП и его осложнений выделено три группы: вынужденные вмешательства (34 из 73), необоснованная хирургическая тактика (31 из 73) и несвоевременный переход с консервативной терапии на хирургическое лечение (8 из 73) (табл. 4).

В группе вынужденных вмешательств стабилизация состояния больных отмечена в 31,5% (23 пациента), прогрессирование процесса — в 15,1% (11), при этом ПОН прогрессировала в 24,7% (18) случаях. Показаниями к хирургии послужили ущемленный камень БДС с неэффективной эндоскопической попыткой, перитонит, инфицированный панкреонекроз, панкреатогенный абсцесс и забрюшинная флегмона. Причем, наибольший процент прогрессирования ПОН наблюдался при инфицированном панкреонекрозе и забрюшинной флегмоне (16,4% и 12,3%).

Необоснованная хирургическая тактика была предпринята при выпоте в сальниковой сумке или ограниченных жидкостных скоплениях без признаков инфицирования процесса (9 случаев; 12,3%); холедохо-литиазе на фоне не купированного ОП (5 наблюдений; 6,8%); очаговом панкреонекрозе без инфицирования (5 наблюдений; 6,8%); при выпоте в брюшной полости без клиники перитонита (4 случая; 5,5%); и на фоне панкреатогенного шока без признаков инфицирования (8; 11,0%). Стабилизация состояния больных отмечена в 28,8% (21), прогрессирование процесса — в

Табл. 4. Оценка основных показаний к хирургическому лечению ОП и его осложнений

|

Показания |

Кол-во больных |

Стабилизация ОП |

Прогрессирование ОП |

Прогрессирование ПОН |

||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Вынужденные вмешательства |

||||||||

|

Ущемленный камень БДС с неэффективной эндоскопической попыткой |

3 |

4,1% |

3 |

4,1% |

0 |

0,0% |

1 |

1,4% |

|

Перитонит |

7 |

9,6% |

5 |

6,8% |

2 |

2,7% |

5 |

6,8% |

|

Инфицированный панкреонекроз |

24 |

32,9% |

15 |

20,5% |

9 |

12,3% |

12 |

16,4% |

|

Панкреатогенный абсцесс |

8 |

11,0% |

5 |

6,8% |

3 |

4,1% |

5 |

6,8% |

|

Забрюшинная флегмона |

11 |

15,1% |

5 |

6,8% |

6 |

8,2% |

9 |

12,3% |

|

Итого |

34 |

46,6% |

23 |

31,5% |

11 |

15,1% |

18 |

24,7% |

|

Необоснованная хирургическая тактика |

||||||||

|

Выпот в сальниковой сумке или ограниченные жидкостные скопления без признаков инфицирования процесса |

9 |

12,3% |

7 |

9,6% |

2 |

2,7% |

2 |

2,7% |

|

Лапаротомия по поводу холедохолитиаза на фоне не купированного ОП |

5 |

6,8% |

4 |

5,5% |

1 |

1,4% |

2 |

2,7% |

|

Очаговый панкреонекроз без инфицирования |

5 |

6,8% |

4 |

5,5% |

1 |

1,4% |

3 |

4,1% |

|

Выпот в брюшной полости без клиники перитонита |

4 |

5,5% |

3 |

4,1% |

1 |

1,4% |

1 |

1,4% |

|

Операция на фоне панкреатогенного шока без признаков инфицирования |

8 |

11,0% |

3 |

4,1% |

5 |

6,8% |

7 |

9,6% |

|

Итого |

31 |

42,5% |

21 |

28,8% |

10 |

13,7% |

15 |

20,5% |

|

Несвоевременный переход с консервативной терапии на хирургическое лечение |

||||||||

|

Стойкая или прогрессирующая полиорганная дисфункция на фоне системной воспалительной реакции, независимо от факта инфицирования, при проведении компетентной консервативной терапии более 7 суток |

3 |

4,1% |

1 |

1,4% |

2 |

2,7% |

3 |

4,1% |

|

Попытка консервативного лечения гнойно-некротических осложнений ОП без положительной динамики в течение 3 суток |

5 |

6,8% |

2 |

2,7% |

3 |

4,1% |

4 |

5,5% |

|

Итого |

8 |

11,0% |

3 |

4,1% |

5 |

6,8% |

7 |

9,6% |

|

Всего больных |

73 |

100,0% |

47 |

64,4% |

26 |

35,6% |

40 |

54,8% |

-

13,7% (10), при этом ПОН прогрессировала в 20,5% (15) случаях.

Несвоевременный переход с консервативной терапии на хирургическое лечение отмечен в 11,0% (8 из 73) случаях: при стойкой или прогрессирующей ПОН на фоне ССВО независимо от факта инфицирования при проведении компетентной консервативной терапии более 7 сутокв 4,1% (3 из 73) случаях и при попытке консервативного лечения гнойно-некротических осложнений ОП без положительной динамики в течение 3 сутокв 6,8% (5 из 73) случаях.

При этом в 4,1% (3) случаях отмечена стабилизация состояния пациентов, в 6,8% (5) — прогрессирование заболевания, в 9,6% (7) — прогрессирование ПОН.

В структуре всех хирургических вмешательств по поводу билиарного ОП определено, что адекватная по объему и времени выполнения тактика была предпринята только в 46,6% (34 из 73) случаев, у 11,0% выявлен несвоевременный переход с консервативной терапии, а у 42,5% (31) больных установлена переоценка показаний к операции на фоне панкреатогенных осложнений, требующих динамического консервативного наблюдения.

В группе консервативного лечения стабилизация ОП наступила в 88,4%, прогрессирование — 11,6%, а прогрессирование ПОН — в 6,7% случаях (табл. 5). Своевременное вмешательство позволило добиться ста-

Табл. 5. Влияние лечения на тяжесть течения патологического процесса и системных осложнений при ОП

В свою очередь необоснованная хирургическая тактика обусловила в 32,3% случаев прогрессирование патологического процесса, а системных осложнений у 48,4% (15 из 31) пациентов с летальностью 19,4% (6).

Летальность при проведении консервативной терапии составила 2,4% (4 из 164), при хирургическом лечении на фоне тяжести течения ОП — 35,3% (12 из 34), при не-

обоснованной хирургической тактике — 19,4% (6 из 31), при позднем оперативном лечении — 62,5% (5 из 8).

Заключения

Динамика тяжести течения билиарного ОП в процессе лечения характеризуется возможностью прогрессирования патологического процесса с достоверным увеличением доли деструктивных форм заболевания с 16,5% (39 из 237) при поступлении до 33,8% (80) (р<0,001), включая прирост стерильного (с 13,9% до 21,9%) и инфицированного (с 2,5% до 11,8%) панкрео-некроза (р = 0,027) с различными гнойно-септическими осложнениями.

Различия частоты системных осложнений и летальности при консервативной и хирургической тактике могут быть обусловлены с одной стороны тяжестью течения патологического процесса, когда в пределах отечной или деструктивной формы панкреатита возможен значительный разброс показателей по прогностическим шкалам и соответственно более тяжелое состояние в группе оперативной активности, однако с другой стороны, это может быть и результатом выбора неадекватного вида лечения панкреатогенных осложнений.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Особенности течения острого билиарного панкреатита в зависимости от предпринятой лечебной тактики

- Авакимян С.В. Прогноз и тактика лечения острого панкреатита в зависимости от тяжести патологического процесса. Дис. … д-ра мед. наук. - Краснодар, 2015. - 284 с.

- Avakimyan SV. Prognoz i taktika lecheniya ostrogo pankreatita v zavisimosti ot tyazhesti patologicheskogo protsessa. [dissertation] Krasnodar; 2015. 284 p. (In Russ).

- Белик Б.М., Чернов В.Н., Алибеков А.З. Выбор лечебной тактики у больных острым деструктивным панкреатитом // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2015. - Т. 6. - С. 26-31.

- Belik BM, Chernov VN, Alibekov AZ. Vybor lechebnoi taktiki u bol'nykh ostrym destruktivnym pankreatitom. Khirurgiya. Zhurnal im. N.I. Pirogova. 2015;6:26-31. (In Russ).

- Ризаев К.С. Оптимизация диагностики и лечения острого деструктивного панкреатита. Дис. … д-ра мед. наук. - Ташкент, 2017. - 43 с.

- Rizaev KS. Optimizatsiya diagnostiki i lecheniya ostrogo destruktivnogo pankreatita. [dissertation] Tashkent; 2017. 43 p. (In Russ).

- Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al. Classification of acute pancreatitis 2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013;62:102-111.

- Goodchild G. Practical guide to the management of acute pancreatitis. Frontline Gastroenterology.2019;10:292-299. DOI: 10.1136/flgastro-2018-101102

- Kayar Y, Senturk H, Tozlu M. Prediction of Self-Limited Acute Pancreatitis Cases at Admission to Emergency Unit. GE Port J Gastroenterol. 2019;26(4):251-259.

- Багненко С.Ф., Благовестнов Д.А., Гальперин Э.И., и др. Острый панкреатит (протоколы, диагностика и лечение). - М., 2014.

- Bagnenko SF, Blagovestnov DA, Gal'perin EI, et al. Ostryi pankreatit (protokoly, diagnostika i lechenie). Moscow; 2014. (In Russ).

- Назаренко П.М., Назаренко Д.П., Канищев Ю.В., и др. Хирургическая тактика при остром билиарном панкреатите // Анналы хирургической гепатологии. - 2011. - Т. 16. - №4. - С. 71-76.

- Nazarenko PM, Nazarenko DP, Kanishchev YuV, et al. Khirurgicheskaya taktika pri ostrom biliarnom pankreatite. Annaly khirurgicheskoi gepatologii. 2011;16(4):71-76. (In Russ).

- Назыров Ф.Г., Ибадов Р.А., Ибрагимов С.Х. Стандартизация интенсивной терапии при тяжелом деструктивном панкреатите / Материалы 14-й республиканской научно-практической конференции "Актуальные проблемы организации экстренной медицинской помощи: вопросы ургентной хирургии при заболеваниях и травмах гепатопанкреатодуоденальной зоны". - Ташкент, 2017.

- Nazyrov FG, Ibadov RA, Ibragimov SKh. Standartizatsiya intensivnoi terapii pri tyazhelom destruktivnom pankreatite. Materialy 14-i respublikanskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii "Aktual'nye problemy organizatsii ekstrennoi meditsinskoi pomoshchi: voprosy urgentnoi khirurgii pri zabolevaniyakh i travmakh gepatopankreatoduodenal'noi zony". Tashkent; 2017. (In Russ).

- Balthazar EJ, Chako AC. Computerized tomography in acute gastrointestinal disorders. Am J Gastroenterol. 1990;85(11):1445-52.