Особенности течения острого гематогенного остеомиелита у детей младшего возраста

Автор: Морозова О.Л., Гисак С.Н., Моррисон В.В., Чеснокова Н.П., Филиппов Ю.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Ургентная и гнойная хирургия

Статья в выпуске: 2 т.3, 2007 года.

Бесплатный доступ

В статье приведен анализ результатов обследования 152 детей до трех лет с различными формами острого гематогенного остеомиелита, находившихся на стационарном лечении в клиниках хирургии детского возраста Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко и Саратовского государственного медицинского университета в период 1995-2005 гг.

Короткий адрес: https://sciup.org/14916635

IDR: 14916635

Текст научной статьи Особенности течения острого гематогенного остеомиелита у детей младшего возраста

Саратовский государственный медицинский университет,

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

В статье приведен анализ рез^льтатов обследования 152 детей до трех лет с различными формами остро^о ^емато^енно^о остеомиелита, находившихся на стационарном лечении в ^лини^ах хир^р^ии детс^о^о возраста Воро-нежс^ой ^ос^дарственной медицинс^ой а^адемии им. Н.Н. Б^рден^о и Саратовс^о^о ^ос^дарственно^о медицинс-^о^о ^ниверситета в период 1995–2005 ^^.

In this report presented an analysis of investigation of 152 children (at age from 3 years) with different forms of acute hematogenous osteomyelitis, that were treated in clinics of pediatric surgery department of the Voroneg state medical academy N.N. Burdenco and Saratov state medical university in period 1995–2005.

Согласно современной концепции развития гной- Анализ сроков поступления детей в специали-

ной хирургической инфекции детского возраста возникновение и прогрессирование острого гематогенного остеомиелита (ОГО) у детей младшей возрастной группы определяется не только факторами агрессивности патогенного агента, но и состоянием механизмов специфичес^ой и неспецифичес^ой резистентности. Объективное суждение о состоянии защитных сил детского организма базируется на клинико-лабораторном анализе, включающем сопоставление клинических симптомов заболевания с результатами различных исследований.

Для уточнения особенностей клинического течения различных форм ОГО были проанализированы результаты стандартного комплекса клинико-диагностических мероприятий 152 больных до трех лет, находившихся с 1995 по 2005 год на стационарном лечении по повод^ ^^азанной патоло^ии в ^лини^ах хир^р^ии детс^о^о возраста Воронежс^ой государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко и Саратовского государственного медицинского университета. Одновременно оценены факторы риска и этиологические факторы заболевания, выявлена взаимосвязь между характером инфекционного патогенного агента, наличием отягчающих условий и тяжестью проявления ОГО у детей младшего возраста.

В структуре обследованных больных преобладали дети до 1 года - 127 (83,6%), от 1 до 3 лет заболело 25 (16,4%) детей. Больные из сельской местности составили 68,4% (104 ребенка). Мальчиков было 82 (53,9%), девочек - 70 (47,1%).

зированный хирургический стационар показал, что в первые с^т^и болезни были ^оспитализированы 55 детей младшего возраста (36,2%) с подозрением на ОГО. Наибольшее количество - 68 (44,7%) больных - обратилось за специализированной помощью на 2-5-е сутки заболевания, 29 (19,1%) пациентов ^оспитализированы в более поздние сроки. Позднее поступление детей младшего возраста в стационар объяснялось диа^ностичес^ими ошибками на догоспитальном этапе, отсутствием ранних специфических жалоб, невозможностью должного контакта с маленьким пациентом, превалированием общих реа^ций детс^о^о ор^анизма над местными.

Диа^ности^а ОГО ^ детей до трех лет остается сложной и неоднозначной проблемой хирургии гнойно-септических заболеваний раннего детского возраста, где постоянно должны соотноситься данные психофизиологического статуса малыша, клинические проявления патологии и результаты дополнительных методов обследования (лабораторных, рентгенологических, ультразвуковых и т. д.). Оценка основных клинических данных бывает весьма затруднительной в связи с многообразием проявлений и индивидуальными особенностями течения заболевания, что отмечалось рядом авторов [1,3, 5, 7].

В клиниках детской хирургии Воронежа и Саратова диагноз «ОГО» ставился на основании проведенного традиционного комплекса диагностических мероприятий: анализе жалоб больного, анамнестических данных, клинического осмотра, бактериологичес-июнь кого, лабораторного, рентгенологического и других дополнительных методов обследования.

В типичных случаях у 110 (72,4%) детей заболевание начиналось остро. На фоне кажущегося благополучия у 93 (61,2%) детей появлялась резкая боль в пораженной конечности, быстро нарастали симптомы общей интоксикации: повышение температуры отмечалось у 102 (67,1%) пациентов, общее беспокойство, вялость, отказ от еды выявлялись у 71 (46,7%) ребенка. У небольшого числа больных ОГО сопровождалось диспептичес^ими расстройствами (учащением стула, срыгиванием и рвотой). В наиболее тяжелых случаях через 2-3 дня выявлялись тахипноэ у 64 (42,1%) детей, тахикардия - у 79 (51,9%), менингеальные явления - у 14 (9,2%) пациентов, ино^да обнар^живались вторичные оча^и в др^^их костях - у 25 (16,3%) больных.

Анализ частоты встречаемости различных общих клинических симптомов заболевания показал, что в возрастной группе до 1 года, где основной контингент больных составили новорожденные и дети первых месяцев жизни, наиболее часто отмечались: у 69 (54,3%) пациентов - нарушения психофизиологического статуса (беспокойство, отказ от еды, вялость, изменение поведения, капризность, нарушения сна); у 90 (70,8%) - изменение температуры тела; у 79 (62,2%) - изменение кожных покровов (бледность, мраморность, акроцианоз); у 72 (56,7%) - тахикардия, у 40 (31,5%) - глухость сердечных тонов, у 59 (46,5%) - одышка. Такие симптомы, как снижение тургора мягких тканей, систолический шум, менингеальные знаки, гепатомегалия, выявлены у небольшого количества больных, поступивших в хирургический стационар с развернутой клиникой сеп-тикопиемической формы ОГО. В возрастной группе 1-3 года превалировали больные с локальной формой ОГО, поэтому частота встречаемости общих симптомов была несколько ниже.

Рез^льтаты оцен^и степени тяжести состояния больных ОГО при поступлении в детский хирургический стационар показали, что лишь 54 (35,5%) ребенка госпитализированы в состоянии средней тяжести. Дети с подозрением на ОГО поступали в стационар преимущественно в тяжелом - 72 (47,4%, и крайне тяжелом состоянии - 26)) (17,1%). Это связано с поздним обращением за хирургической помощью, быстрым прогрессированием патологии в раннем детском возрасте в связи с преобладанием аль-теративного компонента воспалительной реакции, недостаточностью неспецифичес^их механизмов резистентности и специфичес^их имм^ноло^ичес^их механизмов защиты.

Анализ данных о месте госпитализации выявил, что 65 (42,8%) детей с ОГО были госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), так как нуждались в проведении массивной инфузионной терапии, реанимационных мероприятий, мониторировании и протезировании жизненно важных функций организма. 33 (21,7%) ребенка с ОГО в тяжелом состоянии поступили в палаты интенсивной терапии гнойносептического отделения, остальные 54 (35,5%) в состоянии средней тяжести были госпитализированы в общие палаты для дальнейшего обследования и лечения.

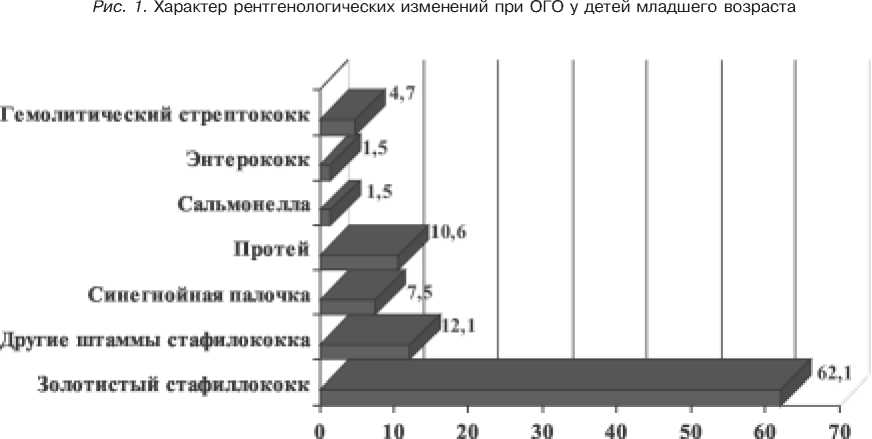

Следует отметить, что у 102 (67,1%) пациентов выявлены факторы риска развития ОГО и факторы, отягчающие течение указанной патологии. Наиболее часто встречались следующие: неблагоприятное течение внутриутробного периода (57,9%), которое практически всегда сопровождалось развитием внутриутробной гипоксии плода разной степени выраженности; наличие очагов хронической гнойной инфекции у матери (55,9%); перинатальное поражение ЦНС (67,1%); родоразрешение путем кесарева сечения (34,9%); оценка при рождении 6 баллов по Апгар и ниже (36,2%); катетеризация центральной вены (48,7%); недоношенность (25%). Около 20% детей с ОГО имели предшествующие гнойные заболевания, сопутствующую врожденную патологию, ИВЛ в раннем постнатальном периоде. Важно учитывать тот факт, что гипоксический синдром не только предшествовал развитию генерализованных форм ОГО, но и прогрессировал под воздействием инфекционных патогенных факторов.

Характер местных симптомов ОГО зависел от локализации очага поражения. Оценка локализации очага первичного поражения различных костей скелета показала, что первичный очаг воспаления выявлялся преимущественно в эпифизах длинных трубчатых костей скелета у 135 (88,1%) больных с поражением тазобедренного, плечевого, коленного и локтевого суставов. Так, в бедренной кости остеомиелитический очаг обнаруживался у 64 (42,1%) больных, в большеберцовой - у 28 (18,4%), в плечевой -у 24 (15,8%), в малоберцовой - у 13 (8,56%) человек, в костях предплечья и в ключице - у 6 (6,6%) девочек. Множественное поражение костей при ОГО отмечалось у 25 (16,3%) детей.

При клиническом осмотре у 129 (84,9%) детей обращало на себя внимание вынужденное положение конечности, ограничение или полное отсутствие активных движений, реакция плачем и беспокойством на пальпацию или попыт^^ произвести пассивные движения. У 107 (70,4%) пациентов отмечалась выраженная и стойкая контрактура сустава, поскольку очаг воспаления располагался близко к суставу, и в процесс вовлекались связочный аппарат и параарти-кулярные ткани. У 97 (63,8%) больных ОГО, поступивших на 2-5-е сутки и позднее с момента начала заболевания выявлено ^величение объема с^става и наличие жидкости в его полости. В плоских костях скелета (костях черепа, таза, в лопатке, ребре, пяточной кости) первичный остеомиелитический процесс обнаружен у 17 (11,2%) детей. Относительно рано в области воспаления появлялись отек и инфильтрация мягких тканей, иногда с расширенной венозной сетью. Гиперемия над очагом поражения возникала при позднем поступлении больных.

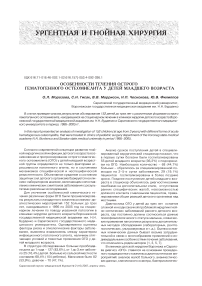

Рентгенологические признаки ОГО у 123 (80,9%) больных появлялись на 10-14-й день болезни, что подтверждало и уточняло клинический диагноз, а также локализацию процесса (рис. 1). Наиболее же частыми рент^еноло^ичес^ими призна^ами ОГО ^ детей младше^о возраста были оча^и дестр^^ции в костной ткани - у 76 (61,8%), расширение полости сустава, сохранявшееся до 10-14-го дня заболевания - у 66 (54,7%); периостальная реакция - у 43 (34,9%), причем у части больных с тяжелым течением остеомиелитического процесса наблюдались сочетания этих признаков. У 29 (19,1%) пациентов рентгенологические изменения отсутствовали. Мы связываем это с пост^плением детей в ранние сро^и заболевания и оказанием специализированной помощи в адекватном объеме, что позволило остано- вить воспалительный процесс в костной ткани на начальном, рентгенонегативном этапе.

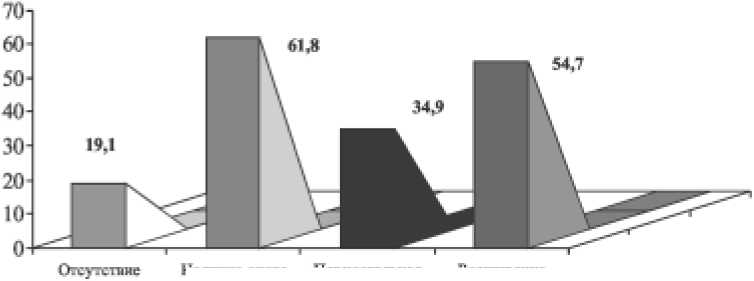

Необходимо отметить, что важная роль в диагно-сти^е ОГО ^ детей младше^о возраста отводится идентифи^ации этиоло^ичес^о^о фа^тора с помощью бактериоскопического и бактериологического методов обследования с определением количества микробных тел и чувствительности к антибактериальным препаратам [2, 4, 6]. Идентифицировать возбудитель из очага первичного поражения и крови удалось у 66 (43,4%) детей, больных различными формами ОГО.

Анализ полученных данных показал, что основным этиологическим фактором развития ОГО у детей младшего возраста был золотистый стафилококк, который обнаружен у 41 (62,1%) больного ОГО (рис. 2). Другие штаммы стафилококка выявлены у 8 (12,1%) пациентов, гемолитический стрептококк высеян у 3 (4,7%). Таким образом, доля грам-положительной флоры в стр^^т^ре этиоло^ичес^их факторов ОГО у детей младшего возраста составила 78,9%. Значительно меньшее место в этиологии острого гематогенного остеомиелита в соответствии с полученными данными заняли представители ^рамотрицательной ми^рофлоры (21,1%). В частности, синегнойная палочка выделена у 5 (7,5%) больных, протей - у 7 (10,6%), сальмонелла и энтерококк - у 1 (1,5%) больного. Моноинфекция выделена у 63 (95,4%) больных, у 3 -ассоциация возбудителей.

Наиболее часто при ОГО выявлялись качественные и количественные изменения состава периферической крови. Так, при исследовании периферической крови у 104 (68,4%) пациентов выявлена анемия, лейкоцитоз - у 106 (69,7%) детей, повышение ЛИИ - у 81 (53,3%) ребенка, ускоренная СОЭ - у 68 (45,2%) больных. Кроме того, отмечались изменения лейкоцитарных индексов клеточной реактивности. Так, у 85 (55,9%) детей имелось снижение лимфоцитарного индекса (ЛИ), а у 76 (49,7%) - снижение индекса иммунологической реактивности (ИИР), что отражало исходно низкий уровень системы специфической резистентности у детей младшего возраста. Ядерный сдвиг до миелоцитов выявлялся у 88 (57,9%) пациентов.

Резюмируя вышеуказанные результаты проведенных нами исследований, следует отметить, что развитие ОГО ^ детей младше^о возраста имело ряд особенностей:

-

- у подавляющего большинства выявлялись факторы риска развития заболевания (наличие очагов хронической гнойной инфекции у матери, внутриутробное инфицирование плода, перинатальная родовая травма, инвазивные медицинские манипуляции в раннем постнатальном периоде, предшествующие малые гнойные инфекции (омфалит, конъюнктивит, псевдофурункулез)), которые не только включали в себя возможность инфицирования, но и сопровождались развитием гипоксического синдрома, запускавшего каскад системных метаболических рас -стройств;

-

- основным этиологическим фактором развития ОГО у детей младшего возраста является золотистый стафилококк; в 62,1% случаев - доля грамот-рицательной флоры составила 21,1%;

-

- у большинства детей младшего возраста (72,4% наблюдений) заболевание начиналось с появления

общей симптоматики (повышения температуры тела, нарушения психо-физиологического статуса, нарастания эксикоза, токсикоза и диспептических явлений);

-

- локальные проявления сводились к щажению пораженной конечности, появлению симптома псевдопареза в 84,9% случаев. Локальная симптоматика прогрессировала достаточно медленно, создавая диагностические трудности на ранних этапах. С 3-5го дня присоединялись болезненность при пальпации и пассивных движениях, припухлость и пастозность над очагом воспаления в 63,8% наблюдений, обнаруживался выпот в полости сустава в 54,7% случаев;

-

- первичный очаг воспаления преимущественно (в 88,1% случаев) локализовался в эпифизах длинных трубчатых костей с развитием артрита, в 11,2% сл^чаев воспалительный процесс ло^ализовался в плоских костях скелета, множественное поражение костей выявлено в 16,3% наблюдений;

-

- рентгенологические изменения регистрировались на 10-14-й день заболевания в 80,9% наблюдений - в виде периостальной реакции (34,9%), расширения суставной полости (54,7%) и очагов деструкции в метаэпифизарной зоне (61,8%);

-

- в периферической крови у превалирующего числа больных выявлены в 69,7% наблюдений лейкоцитоз, в 68,4% - анемия, в 45,2% - ускорение СОЭ. У половины больных с указанной патологией заре-^истрированы изменения лей^оцитарных инде^сов клеточной реактивности, что свидетельствовало о предшествующем снижении механизмов неспецифической резистентности и иммунологической защиты.

Для ^становления пато^енетичес^ой взаимосвязи особенностей ^линичес^о^о течения ло^альной и генерализованной форм ОГО с характером системных метаболических сдвигов и степенью выраженности а^тоинто^си^ации весь ^онтин^ент больных был разделен натри группы:

-

- локальная форма ОГО (I группа - 68 детей),

-

- ОГО с развитием синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) (II группа - 53 ребенка),

-

- септикопиемическая форма ОГО (III группа -31 пациент).

Наличие ССВО ре^истрировали на основании рекомендаций R. Bone (1992) и M. Parker (1998) при ^становлении дв^х и более из ниже перечисленных симптомов, которые сохранялись на протяжении 3-5 дней после дренирования первичного очага инфекции:

-

- температура выше 38 0С или ниже 36 0С;

-

- число лейкоцитов более 12 х 109 или менее 4 х 109/л либо наличие более чем 0,10 незрелого нейтрофила;

-

- тахикардия по отношению к возрастной норме: 0-1 месяца - более 180 ударов в минуту, 1-12 месяцев - более 170 ударов в минуту, 1-3 года - более 150 ударов в минуту;

-

- тахипноэ по отношению к возрастной норме: 0-1 месяца - более 50 в минуту, 1-12 месяцев -более 40 в минуту, 1-3 года - более 30 в минуту.

Системная реа^ция ор^анизма на воспалительный очаг (рис. 6) выявлена у 84 (55,3%) больных младшего возраста, причем у 31 (20,4%) ребенка отмечено развитие септикопиемической формы ОГО. Диа^ноз сепсиса ^становлен на основании наличия инфекционного очага, подтвержденного бактерио- логически, ССВО и, по крайней мере, одного из перечисленных ниже призна^ов ор^анной дисф^н^ции или гипоперфузии органа: нарушения ментального статуса, олигурии, гипоксии, лактатацидоза, задержки капиллярного наполнения более 5 с, нитевидного периферического пульса. Для установления органной дисфункции у детей младшей возрастной группы мы использовали критерии, разработанные D. Wilkinson et al. (1987) и L. Doughty et al. (1996).

Анализ сро^ов пост^пления в стационар больных ОГО с наличием системной реа^ции ор^анизма на очаг воспаления показал, что наибольшее количество пациентов этой группы - 25 (47,2%) - госпитализировано на 2-5-е сутки с момента начала заболевания, 16 (30,2%) - обратились за специализированной помощью в более поздние сроки и лишь 12 (22,6%) - в первые сутки болезни. В группе детей с септи^опиемичес^ой формой ОГО подавляющее большинство также было госпитализировано на 25-е сутки заболевания (41,9%) и позднее (38,7%), и лишь 6 пациентов имели картину сепсиса в первые сутки болезни. Чаще всего они были переведены из соматических стационаров, где находились на лечении по поводу сопутствующей патологии. Более половины больных (54,4%) с локальной формой поступили в детс^ий хир^р^ичес^ий стационар в первые сутки заболевания, остальные (44,1%) - на 2-5-е сутки и лишь 1 ребенок (1,5%) - в более поздние сроки.

Ретроспективный анализ показал, что 47 (69,1%) пациентов с локальной формой ОГО госпитализированы в отделение ^нойной хир^р^ии в состоянии средней тяжести, 21 (30,9%) ребенок - в тяжелом состоянии. Следует отметить, что в группе детей с системной реакцией организма на остеомиелитический очаг состояние при поступлении в детский хирургический стационар было тяжелым (66%) и крайне тяжелым (20,8%), что потребовало у 34 (64,1%) больных проведения интенсивной терапии в условиях реанимационного отделения. 19 пациентов этой группы лечились в условиях гнойно-септического отделения. Все больные (31 пациент) младшего возраста с септикопиемической формой имели тяжелое или крайне тяжелое состояние, находились на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии и требовали постоянного мониторирования и протезирования жизненно важных ф^н^ций организма.

Необходимо отметить, что частота выявления факторов риска развития и факторов, отягчающих течение ОГО (рис. 3), была различной в группах наблюдения с локальной и генерализованной формами. Так, наиболее значимыми у больных с локальной формой о^азались ^естоз и ^^роза прерывания беременности - в 36,8% случаев, внутриутробное инфицирование плода - в 25%, очаги хронической гнойной инфекции у матери - в 33,8%, перинатальное поражение ЦНС - в 45,6%. Недоношенность, родоразрешение путем кесарева сечения, тяжелое состояние сразу после рождения (оценка по шкале Апгар ниже 6 баллов) и сопутствующая врожденная патология отмечались у незначительного числа пациентов этой группы. Также малый процент больных с ло^альной формой ОГО потребовал выполнения инвазивных медицинс^их манип^ляций сраз^ после рождения - в частности, катетеризация центральной вены производилась в 29,4% наблюдений, ИВЛ - в 8,8% случаев.

Интересен тот факт, что в группе больных ОГО с системной реа^цией ор^анизма на оча^ воспаления факторы риска развития указанной патологии выявлены у большинства пациентов. Так, наличие очагов хроничес^ой ^нойной инфе^ции ^ матери отмечено у 69,8%, гестоз и угроза прерывания беременности - у 67,9%, внутриутробное инфицирование плода -у 35,9%, внутриутробная гипоксия плода - у 30,1% больных этой группы. Возросло количество родораз-решений путем кесарева сечения - до 26,4% случаев. Тяжелое состояние при рождении (оценка - ниже 6 баллов по Апгар) имели 24 ребенка (45,3%), что потребовало выполнения инвазивных медицинс^их манипуляций у 23 (43,4%) детей, а 9 (17%) - проводилась ИВЛ. Перинатальное поражение ЦНС диагностировано у большинства больных (75,5%).

Результаты проведенных исследований показали, что ^ всех больных с септи^опиемичес^ой формой ОГО выявлено сочетание фа^торов рис^а развития и факторов, отягчающих течение основного заболевания, а также перинатальное поражение ЦНС. Около 80% пациентов этой группы имели неблагоприятный преморбидный фон (гестоз, угрозу прерывания беременности, внутриутробное инфицирование плода, очаги хронической гнойной инфекции у матери, родоразрешение путем кесарева сечения). Всем больным септи^опиемичес^ой формой в раннем постнатальном периоде потребовалась катетеризация центральной вены и другие инвазивные медицинские манипуляции, что обуславливало высокий уровень одномоментной экзогенной контаминации. Большинство (58,1%) больных этой группы имели сопутствующую врожденную патологию, а длительная ИВЛ (в течение 5 и более суток) проводилась 20 (64,5%) детям. В 41,9% случаев больные септикопиемической формой были недоношенными, а в 48,4% развитию указанной патологии предшествовали малые гнойные инфекции (омфалит, конъюнктивит, мастит, псевдофурункулез).

Необходимо отметить, что частота идентификации этиоло^ичес^о^о фа^тора в ^р^ппах больных с разными формами ОГО была неодинакова. Так, в ^р^ппе с ло^альной формой возб^дитель из оча^а первичного поражения выявлен у 12 (19,1%) больных, в группе с системной реакцией организма на очаг острого воспаления - у 26 (49%), в группе с септикопиемической формой - у 27 (87,1%). Этот фа^т может свидетельствовать о различном ^ровне обсемененности первичного очага поражения в анализируемых группах.

Кроме того, во всех группах основным этиологи-чес^им фа^тором ОГО был золотистый стафило^о^^ - примерно в 61% наблюдений. Интересно, что в ^р^ппе пациентов с ло^альной формой заболевания все идентифицированные возбудители были грам-положительными. В структуре этиологических факторов в группах больных с системной реакцией организма на остеомиелитический очаг и больных с сеп-ти^опиемичес^ой формой патоло^ии возрастала доля грамотрицательной микрофлоры - до 23,2% и 29,6% соответственно, причем за счет внутригоспитальных штаммов микроорганизмов (синегнойной палочки и протея), что, вероятно, подтверждает факт экзогенной контаминации при инвазивных медицинских манипуляциях.

Анализ полученных данных о локализации пер-вично^о оча^а поражения в зависимости от формы

ОГО (табл. 1) показал, что во всех группах остеомиелитический процесс располагался преимущественно в длинных трубчатых костях скелета. Так, бедренная кость при локальной форме поражалась в 27,9% случаев, при ОГО с ССВО - в 41,5%, при септикопи-емической форме - в 74,2%. Обращает на себя внимание тот факт, что в группе больных с септикопие-мичес^ой формой не выявлено поражения плос^их костей, а в группе с системной реакцией организма на остеомиелитический очаг поражение плоских костей скелета отмечалось в единичных случаях. Множественное поражение ^остей выявлено толь^о во второй и третьей группах больных ОГО - в 11,3% и 61,3% случаев соответственно.

В ^р^ппе детей с септи^опиемичес^ой формой наиболее часто вторичные очаги воспаления (табл. 2) поражали легкие - в 80,6% случаев. В частности, деструктивная пневмония диагностирована в 54,8% наблюдений, а легочно-плевральные осложнения выявлены у 8 детей (25,8%). Распространение воспалительного процесса на другие кости скелета зарегистрировано у 19 (61,3%)пациентов этой группы. Менингит и перикардит отмечались у незначительного количества больных - в 9,7% и 6,5% наблюдений соответственно.

У превалир^юще^о ^оличества больных младше^о возраста с септикопиемической формой ОГО развивались респираторная недостаточность - у 25 (80,6%), и сердечно-сосудистая дисфункция - у 24 (77,4%). Около 20% больных этой подгруппы имели почечную, печеночную, микроциркуляторную и гематологическую недостаточность. У большинства пациентов с септикопиемической формой зарегистрирована органная дисфункция двух и более систем.

Анализ характера вторичных осложнений при септикопиемической форме ОГО в зависимости от ло-^ализации первично^о оча^а воспаления ^ детей до 3 лет показал, что такие осложнения, как легочноплевральная форма деструктивной пневмонии, перикардит и менингит, возникали чаще всего при ло^ализации первично^о воспалительно^о процесса в бедренной кости. В этой ситуации наиболее часто развивалась и органная дисфункция различных систем детского организма. В случаях поражения других трубчатых костей скелета такие осложнения обнаружены у единичного числа больных.

Из^чение по^азателей периферичес^ой ^рови больных ОГО в младшей возрастной группе и лейкоцитарных индексов клеточной реактивности позволило ^же при пост^плении в детс^ий хир^р^ичес^ий стационар определить зависимость степени выраженности изменений от формы патологии. Так, во всех группах наблюдения анемия была выявлена у большинства больных ОГО, но частота встречаемости возрастала с 64,7% наблюдений при локальной форме патологии до 69,8% и 74,2% при ОГО с системной реакцией организма на очаг воспаления и септикопиемической форме соответственно. Увеличение количества лейкоцитов свыше 12 х 109/л отмечено у 32 (47%) детей с локальной формой, у 46 (86,8%) пациентов с системной реакцией организма на остеомиелитический очаг и у 28 (90,3%) больных с септикопиемической формой. Ускорение СОЭ наиболее часто ре^истрировали в ^р^ппе больных ОГО с ССВО - в 67,9% случаев, в группах с септикопиемической и локальной формами этот показатель изменен в 48,4% и 30,9% наблюдений соответственно.

Касаясь изменений лейкоцитарных индексов клеточной реактивности, следует отметить, что в наименьшей степени они были изменены у детей с локальной формой ОГО. Так, при поступлении в стационар повышение лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) имели в 27,9% наблюдений, снижение ЛИ - в 32,4% и ИИР - в 29,4% случаев. Ядерный сдвиг (ЯС) до метамиелоцитов выявили у 23 (33,8%) пациентов этой группы. Во второй группе эти изменения были выражены у подавляющего большинства детей: повышение ЛИИ - в 67,9% наблюдений, снижение ЛИ и ИИР - в 66% и 58,5% соответственно, регенеративный ЯС - в 71,7%.

Необходимо отметить, что в группе больных с септикопиемической формой ОГО изменения лей-^оцитарных инде^сов ^леточной реа^тивности ^же в начале процесса были выражены пра^тичес^и ^ всех пациентов, что, по всей видимости, отражало низкую иммунологическую реактивность, на фоне которой развился сепсис. Так, резкое повышение ЛИИ констатировали у 83,9% больных, снижение ЛИ и ИИР -в 90,3% и 88,6% случаев соответственно. Регенераторный ЯС был в 87,1% наблюдений, в остальных случаях он имел гипорегенераторный характер, что могло свидетельствовать о гипоэргическом варианте сепсиса.

Совокупность полученных данных позволила сделать следующие выводы об особенностях возникновения и течения различных форм ОГО ^ детей младшей возрастной группы:

-

- факторами, предрасполагающими к развитию ОГО с ССВО, являлись неблагоприятный преморбид-ный фон, сопровождающийся развитием гипоксического синдрома, и инвазивные лечебно-диагностические мероприятия в раннем постнатальном периоде, повышавшие риск высокой одномоментной контаминации патогенной флорой;

-

- локализация первичного очага воспаления в длинных трубчатых костях скелета, особенно в бедренной кости, оказывала влияние на частоту возникновения системной воспалительной реакции организма и тяжесть течения заболевания;

-

- сроки поступления больных ОГО младшей возрастной ^р^ппы в детс^ий хир^р^ичес^ий стационар не играли важной роли в развитии системной воспалительной реакции детского организма на инфекционный очаг;

-

- при септикопиемической форме острого гема-то^енно^о остеомиелита рез^о повышалась частота идентификации возбудителя, что свидетельствовало о высо^ом ^ровне ба^териальной ^онтаминации первичного очага воспаления, и возрастала роль гра-мотрицательной ми^рофлоры за счет ^оспитальных штаммов инфекции - синегнойной палочки и протея;

-

- повышение ЛИИ с одновременным снижением ЛИ и ИИР ^освенно позволяло с^дить о снижении иммунологической реактивности детского организма, что предрасполагало к развитию системной реакции организма на остеомиелитический очаг воспаления.

Таким образом, анализ полученных данных позволил выделить ряд прогностически важных критериев, способствующих развитию генерализованных форм ОГО. Так, наличие неблагоприятного пре-морбидного фона, сопровождающегося перинатальным инфицированием и развитием ^ипо^сичес^о^о синдрома, выполнение инвазивных лечебно-диагностических манипуляций в раннем постнатальном периоде, снижение иммунологической реактивности детс^о^о ор^анизма и ло^ализация первично^о оча^а воспаления в длинных трубчатых костях свидетельствовали о высоком риске развития системной реакции организма на остеомиелитический очаг и возможном тяжелом течении заболевания.

Наличие очага Периосталшы Расширение деструкции реакции полости сустава

рентгенологических изменений

% наблюдений

Рис. 2. Ми^роор^анизмы из оча^а поражения при ОГО ^ детей младше^о возраста

Рис. 3. Факторы риска и факторы, отягчающие течение развития ОГО у детей младшего возраста

Таблица 1

Ло^ализация первично^о оча^а поражения в ^р^ппах детей до 3 лет с различными формами ОГО

|

X 1 ‘pyiEILM наблюдений Локализация X. первичное о смаха Х^ |

Локальная форма ОГО |

п ОГОсССПО |

]]| ('ептикоаиемическая форма ()[ () |

|||

|

абс. число неблктде-пий |

% |

абс. число наблюди ПИЙ |

% |

абс. число наблюде НИЙ |

% |

|

|

трубчатые кости |

||||||

|

белрешпл кость |

1» |

27.9 |

22 |

41.5 |

23 |

74.2 |

|

базьшсбсриойая КОСТЬ |

13 |

19.1 |

I] |

20.8 |

4 |

12.9 |

|

малоберцовая кость |

К |

11,8 |

$ |

9,4 |

о |

0 |

|

плече пая креп. |

14 |

20.6 |

7 |

13,2 |

3 |

9,7 |

|

кости предплечья |

3 |

4.4 |

Q |

0 |

0 |

0 |

|

ключица |

1 |

1.5 |

3 |

1,9 |

1 |

1 3J |

|

плоские кости |

||||||

|

кости черепа |

3 |

4,4 |

1 |

1.9 |

0 |

а |

|

кос™ таза |

2 |

2.9 |

3 |

5,6 |

й |

1) |

|

лоиапса |

4 |

5,9 |

] |

1,9 |

й |

о |

|

рсГти |

1 |

1,5 |

] |

1.9 |

й |

и |

|

пяточная кость |

0 |

0 |

] |

1,9 |

и |

о |

|

всего |

68 |

100 |

53 |

100 |

31 |

100 |

|

множественное поражение костей |

8 |

0 |

6 |

113 |

19 |

61.3 |

Примечание: расчет процентов произведен от обще^о числа больных в ^р^ппе наблюдения

Таблица 2

Хара^тер вторичных осложнений и ор^анной дисф^н^ции в зависимости от ло^ализации первично^о оча^а воспаления при септи^опиемичес^ой форме ОГО ^ детей до 3 лет

|

X. Локализация первичного очага Втсричньл осложнения |

Бедренная кость |

Большеберцовая кость |

Плечевая кость |

Ключица |

||||

|

абс. число 1габлюде кий |

% |

абс. число маблю демий |

% |

абс. ЧИСЛО наблюдений |

96 |

абс. число нпб.тм> ДЕЛИЙ |

X |

|

|

Дгсгрукппшяя ппепмтгия |

16 |

51,6 |

4 |

12,9 |

3 |

9,7 |

1 |

3,25 |

|

Внугрнлсгоч ни ферме |

|] |

35,5 |

3 |

9.7 |

2 |

3,25 |

||

|

Неточно плевральная форма |

5 |

16,1 |

1 |

3,25 |

1 |

3^5 |

в |

D |

|

Перикардит |

1 |

3,25 |

0 |

0 |

1 |

3,25 |

0 |

0 |

|

Менингит |

63 |

0 |

0 |

и |

8 |

|||

|

Поражение других костей |

13 |

41,9 |

3 |

9,7 |

2 |

6,5 |

L |

3,25 |

|

Органная дисфуткцня |

||||||||

|

Сердечно сосудистая |

18 |

58,1 |

3 |

9,7 |

2 |

6,5 |

L |

3,25 |

|

Респираторная |

16 |

51.6 |

4 |

12.9 |

3 |

9.7 |

1 |

3,23 |

|

Почечная |

4 |

12,9 |

3 |

9,7 |

1 |

3^5 |

В |

В |

|

Печсчочняя |

3 |

9.7 |

2 |

6.5 |

1 |

ЭЛ |

8 |

8 |

|

Микрициркуляториал |

9,7 |

1 |

3.25 |

1 |

3J5 |

В |

В |

|

|

Гемвтопогнчсская |

3 |

9.7 |

2 |

6,5 |

2 |

8 |

8 |

|

Примечание: расчет процентов произведен от числа больных с септи^опиемичес^ой формой.

Список литературы Особенности течения острого гематогенного остеомиелита у детей младшего возраста

- Абаев Ю.К. Гематогенный остеомиелит грудины и ребер у детей раннего возраста//Российский вестник перинатологии и педиатрии. -2003. -Т. 48. -№3. -С. 51-55.

- Абушкин И.А., Привалов В.А., Крочек И.В. Ранняя неинвазивная диагностика острого гематогенного остеомиелита у детей//Детс ая хир р ия. -2001. -№ 1. -С. 31-34

- Исаков Ю.Ф., Белобородова Н.Н. Сепсис у детей. -М.: Медицина, 2001.-248 с.

- Ковальчук В.И., Мацкевич Б.И. Этиопатогенез острого гематогенного остеомиелита у детей раннего возраста//Медицинс ие новости. -1998. -№ 11. -С.16-18.

- Щитинин В.Е., Коровин С.А., Дворовен о Е.В., Щербачев В.В. с соавт. Лечение острого гематогенного остеомиелита у детей//Детс ая хир р ия. -2000. -№ 5. -С. 8-11.

- Bonhoeffer J., Haeberle B., Schaad U. Diagnosis of acute haematogenous ostomyelitis and septic arthritis; 20 years experience at the University Children,s Hospital Basel//Swiss. Med. Wkly. -2001. -Oct 6; 131 (39-40): 575-81.

- Chen C., Ko J., Li C., Wang C. Acute septic arthritis of the hip in children//Arch. Orthop. Trauma Surg. -2001. -Oct; 121 (9): 521-6.