Особенности техники движений в видах олимпийского триатлона

Автор: Пигида К.С., Филиппенко В.И., Букреева О.Г.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 2 (24), 2018 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена обоснованию общности подходов к отбору спортсменов в триатлоне на основе схожей структуры движений и комплекса мышц их обеспечивающих. В статье представлены характеристики техники движения в видах олимпийской дистанции триатлона, мышцы нижних конечностей, обеспечивающие работу, и характеристики морфотипа триатлетов по показателям жирового компонента.

Триатлон, техника видов триатлона, олимпийская дистанция в триатлоне, морфотип спортсмена

Короткий адрес: https://sciup.org/140229119

IDR: 140229119

Текст научной статьи Особенности техники движений в видах олимпийского триатлона

Триатлон представляет собой циклическое многоборье, или непрерывную гонку, состоящую из самостоятельных циклических видов спорта: плавания, велоспорта и бега на различные дистанции. Существуют различные модификации триатлона (акватлон, дуатлон, полиатлон), различающиеся по образующим его видам спорта, их последовательности и продолжительности преодолеваемой каждым видом дистанции. В таблице 1 приведены примеры разных дисциплин триатлона [1; 2; 4]. Их разделяют переходные этапы, которые тоже являются составной частью состязания.

Соревнования по триатлону на летних Олимпийских играх впервые появились в 2000 году в Сиднее и с тех пор включались в программу каждых последующих Олимпийских игр. В этом виде спорта разыгрываются 2 комплекта наград. Олимпийской дистанцией стал стандартный тип триатлона: плавание – 1500 м, велогонка – 40 км и бег – 10 км. Триатлон, вне зависимости от дистанции, представляет собой испытание на выносливость, в котором необходимо обладать определенной физической и физиоло- гической конституцией, соответствующей всем трем дисциплинам, а это весьма непростое условие [2; 4].

Таблица 1

Виды и дистанции триатлона

|

Дистанции Тип |

Плавание |

Велогонка |

Бег |

|

Суперспринт |

400 м |

10 км |

2,5 км |

|

Спринт |

750 м |

20 км |

5 км |

|

Стандартный |

1500 м |

40 км |

10 км |

|

Половинный |

2,5 км |

80 км |

20 км |

|

Ironman |

3,8 км |

180 км |

42 км |

Для анализа структуры движений в видах триатлона нами была выбрана техника движения ног и жировой компонент массы тела, которые являются ключевыми для видов спорта на выносливость. Проведенный анализ биомеханической структуры техники видов триатлона продемонстрировал схожесть кинематической стороны создания движения. Независимо от вида соревновательной дистанции ноги выполняют поступательные попеременные движения, поочередно выполняя движения (правой, левой), которые складываются в повторяющийся цикл.

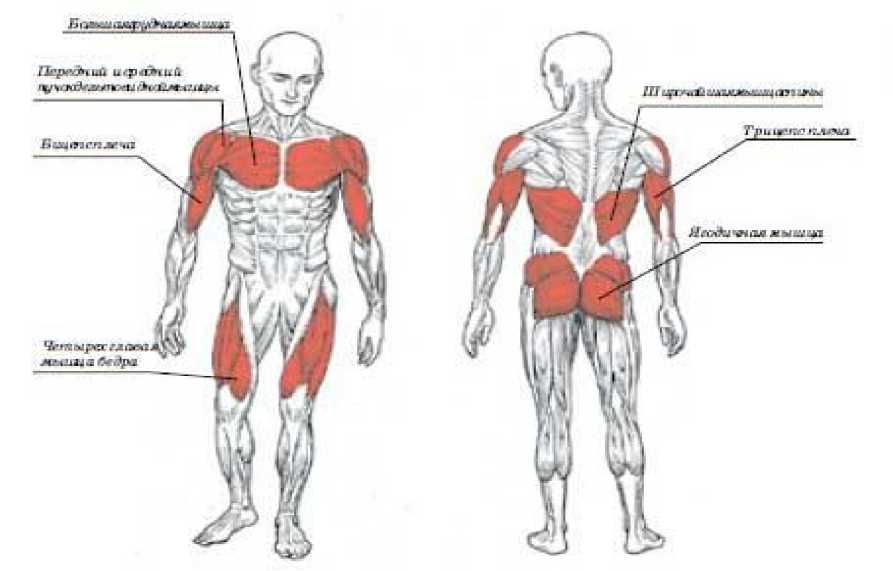

Рис. 1. Группы мышц, обеспечивающие движения ног при плавании

Продвижение в плавании обеспечивается путем создания тяговой силы ногами. При этом они выполняют попеременные движений вверх-вниз с незначительным сгибанием в голеностопном, коленном и тазобедренном суставе и, таким образом, образуют завершенный цикл движений. Подобная структура двигательных действий обеспечивает продвижение пловца вперед за счет отталкивание воды назад, тяговая сила создаются по колебательному механизму. Непрерывные попеременные движения ногами в кроле помогают пловцу придать телу горизонтальное и обтекаемое положение, продвигают его вперед.

Мышцы, участвующие в работе ног в плавании кролем на груди: четырехглавая и ягодичная мышцы пояса нижних конечностей (при движении ноги вниз), а также двуглавая мышцы бедра и икроножные мышцы (при движении ноги вверх). На рисунке 1 выделены мышцы, обеспечивающие работу ног в плавании способом кроль на груди.

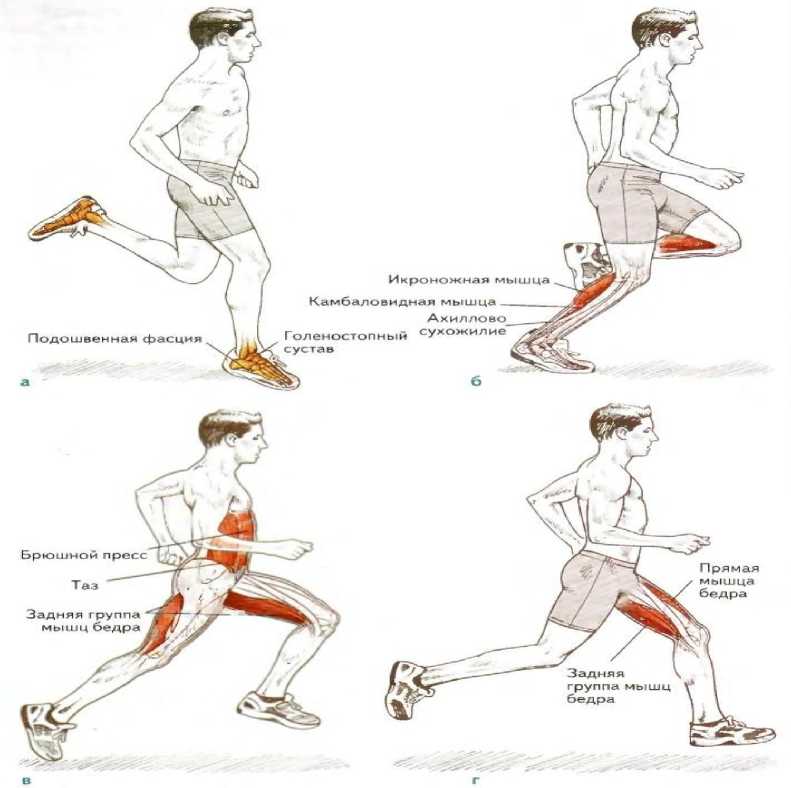

Завершенный цикл движения ног в беге включает всю совокупность движений звеньев тела и тела в целом, начиная с любого положения (произвольного) и заканчивая возвращением их в исходное положение. Один цикл бегового движения включает в себя двойной шаг. В беге движение создаётся за счет отталкивания от твердой опоры поочередно правой и левой ногой. В двойном шаге содержатся два периода опоры и два периода полета. В свою очередь каждый период включает две фазы. Период опоры включает в себя фазы торможения и отталкивания, а период полета – фазы подъема и снижения общего центра массы тела (ОЦМТ). При отрывании стопы от опоры и сгибании левой ноги спортсмен наклоняет туловище вперед, выполняя толчок правой, переходя в фазу полета, затем ставит левую ногу на опору и сгибает правую. Цикл повторяется. Это движение вызывает резкое укорочение рычага ноги и уменьшение ее момента инерции, что позволяет ей намного быстрее продвинуться вперед-вверх. Это позволяет существенно повысить частоту шагов в беге. В период полета происходит разведение и сведение ног. Данные действия продолжаются и после отрыва опорной ноги от грунта (рис. 2).

Сведение ног в полетном периоде начинается в момент наивысшей точки траектории ОЦМТ. Это движение не изменяет скорости в полете, но создает благоприятные предпосылки для увеличения частоты шагов в беге.

Мышцы, обеспечивающие движение в беге: четырехглавая, портняжная, двуглавая, гребенчатая мышцы бедра, а также икроножные мышцы голени (рис. 2).

Рис. 2. Группы мышц, обеспечивающие движения ног в беге

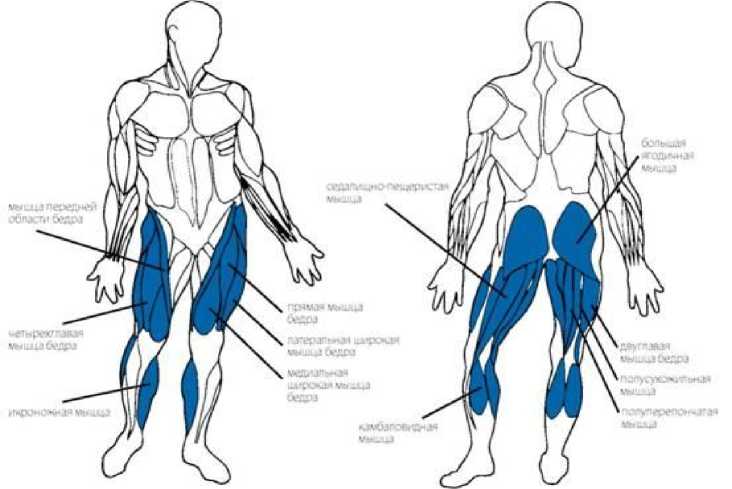

В велоспорте продвижение происходит за счет педалирования. Педалирование осуществляется последовательным чередованием работы различных мышц ног. При динамической работе во время педалирования происходит их напряжение и расслабление. Спортсмен, разгибая правую ногу в тазобедренном и коленном суставе, давит на педаль, затем при сгибании стопы отталкивает педаль назад. Левая нога в это время выполняет сгибание во всех выше указанных суставах с подтягиванием педали вверх, затем следует поступательное разгибание левой ноги со сгибанием правой, где начинается повторный цикл.

В велоспорте обеспечивают движение следующие мышцы: четырехглавая мышца бедра, портняжная мышца бедра, двуглавая мышца бедра, гребенчатая мышцы бедра, а также икроножные мышцы голени (рис. 3). Большие мышцы нижней конечности, вовлеченные в акт педалирования, создают более выгодные условия для их функционирования, поскольку усилия между ними распределяются. Можно говорить о том, что педалирование осуществляется последовательным чередованием работы различных мышц.

Рис. 3. Группы мышц, обеспечивающие движения ног во время педалирования

В ходе анализа установлено, что для создания движений в видах триатлона в работу включаются идентичные мышцы пояса нижних конечностей. Независимо от вида многоборья, основную роль в продвижении играют четырехглавая, портняжная, двуглавая мышцы бедра и икроножные мышцы голени. Схожесть структуры движения ног и идентичность мышц, обеспечивающих движения во всех видах триатлона, позволили нам предположить, что и требование к морфотипу не будет склоняться к какому-то конкретному виду соревновательной деятельности.

По мнению ряда авторов [1; 3], профессиональные триатлеты обычно среднего роста и худощавого телосложения. Нами проведено сравнение модельных характеристик спортсменов, специализирующихся в видах спорта, входящих в программу триатлона. В данном разделе исследования нами представлены показатели жирового компонента массы тела.

Средний уровень жировой массы спортсменов, специализирующихся в триатлоне, у женщин составляет 6-10%, а у мужчин -12-16%. Тогда как у велосипедистов на долю жировой массы приходится у женщин 12-16% от общей массы тела, а у мужчин - 6-11%. У пловцов данные показатели выше у мужчины на 10-12% и у женщины - на 19-21%. Самые низкие показатели доли жировой массы имеют бегуны. У мужчин-марафонцев она составляет лишь 7,3%, а у бегуний — 12,4%. В литературе крайне мало данных по модельным характеристикам спортсменов, специализирующихся в триатлоне.

Из вышеизложенного следует, что жировой компонент массы тела триатлетов как у женщин, так и у мужчин является средним относительно видов спорта, входящих в соревновательную деятельность. Следовательно, спортсмены в триатлоне должны быть среднего роста и со среднеразвитым сухощавым телосложением.

Список литературы Особенности техники движений в видах олимпийского триатлона

- Клайтон М., Джекобсон Т. Анатомия триатлона/пер. с англ. С.Э. Борич. -Минск: Попурри, 2013. -216 с.

- Сысоев И.В., Кулиненков О.С. Триатлон. Олимпийская дистанция. -М.: Мани, Иванов и Фербер, 2012. -304 с.

- Филиппенко В.И., Пигида К.С., Маряничева Е.Г. Особенности соревновательной деятельности в олимпийском триатлоне//Тезисы докладов ХLIV научной конференции студентов и молодых ученых вузов Южного федерального округа (г. Краснодар, февраль-март 2017 г.): материалы конференции/ред. коллегия Г.Д. Алексанянц, А.И. Погребной, Л.И. Просоедова. -Краснодар: КГУФКСТ, 2017. -Ч. 2. -С. 20-22.

- Фицджеральд Мэт. Соревновательный вес: как стать сухим для пика работоспособности/пер. с англ. -Мурманск: Тулома, 2011. -312 с.

- Klajton M., Dzhekobson T. Anatomiya triatlona/per. s angl. S.EH. Borich. -Minsk: Popurri. 2013. -216 s.

- Sysoev I.V., Kulinenkov O.S. Triatlon. Оlimpijskaya distanciya. -M.: Mani, Ivanov i Ferber, 2012. -304 s.

- Filippenko V.I., Pigida K.S., Maryanicheva E.G. Osobennosti sorevnova-tel'noj deyatel'nosti v olimpijskom triatlone//Tezisy dokladov HLIV nauchnoj konferencii studentov i molodyh uchenyh vuzov YUzhnogo federal'nogo okruga (g. Krasnodar, fevral'-mart 2017 g.): materialy konferencii/red. kollegiya G.D. Aleksanyanc, A.I. Pogrebnoj, L.I. Prosoedova. -Krasnodar: KGUFKST, 2017. -CHast' 2. -S. 20-22.

- Ficdzheral'd Meht. Sorevnovatel'nyj ves: kak stat' suhim dlya pika rabo-tosposobnosti/per. s angl. -Murmansk: Tuloma, 2011. -312 s.