Особенности техники открытой реинсерции большой грудной мышцы с применением аутологичных клеток

Автор: Лычагин А.В., Гаркави А.В., Черепанов В.Г., Жидиляев А.В., Петров П.И.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 1 (55), 2024 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: Разрывы большой грудной мышцы в последние годы встречаются в клинической практике всё чаще, за счет популяризации силовых видов спора среди молодого населения. Основным методом лечения данной травмы, является хирургическое восстановление точки фиксации сухожилия большой грудной мышцы ( СБГМ) к анатомическому месту прикрепления. Что позволяет вернуть силу движений в плече, а также устранить косметический дефект. Однако, достаточно большой процент пациентов с подобной травмой обращается своевременно за медицинской помощью, что влечет риски недостижения ожидаемого результата, и приводит к возникновению технических сложностей интраоперационно. Цель исследования: Мы предлагаем свою технику восстановления СБГМ при травматических отрывах на основании проведенного доклинического и клинического исследования по восстановлению разрывов с применением декортикации зоны рефиксации СБГМ и введения аутологичных клеток в зону СБГМ. А также дополнения реабилитационного протокола физиотерапевтическим лечением (ФТЛ) - лазеротерапия в режиме Superfi al pain.Материалы и методы: В период с 2010 по 2018гг. проведено хирургическое лечение 52 пациентам мужского пола в возрасте от 19 до 49 лет (средний возраст 29,77±6,34). Всем пациентам выполнена оркрытая реинсерция сухожилия большой грудной мышцы с использованием предложенной хирургической техники, а также введением в область сухожилия аутологичных клеток.Заключение: Применение предложенной техники реинсерции сухожилия большой грудной мышцы с локальным введением аутологичных клеток показало более раннее восстановление пациентов, о чем свидетельствуют показатели оценочных шкал и опросников. Восстановительный мультидисциплинарный подход после шва сухожилия большой грудной мышцы с применением аутологичных клеток, показывает явное преимущество в скорости восстановления функции поврежденного сегмента.

Сухожилие, реинсерция, prp-терапия, костно-стромальная фракция

Короткий адрес: https://sciup.org/142241705

IDR: 142241705 | УДК: 617.3 | DOI: 10.17238/2226-2016-2024-1-14-21

Текст научной статьи Особенности техники открытой реинсерции большой грудной мышцы с применением аутологичных клеток

THE DEPARTMENT OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

Введение.

Изначально разрывы большой грудной мышцы считались характерными определяющими для тяжелых профессий, однако с ростом увлеченности населения к тренажерным видам спорта, данная травма получила большую распространенность [1,32].

Первый случай разрыва сухожилия большой грудной мышцы сухожилия большой грудной мышцы (СБГМ) описал в 1822 году французский хирург P. Patissier. Уже позже была первая попытка хирургического лечения разрыва СБГМ описана в 1928 году хирургом D. McKelvey. Его пациентом стал 19-летний боксер с частичным повреждением сухожилия большой грудной мышцы. Сам D. McKelvey оценил результат оперативного лечения как отличный [2,3].

Достоверно причины разрывов сухожилия остаются неизвестными. В конце двадцатого века были распространены идеи, что основной причиной разрывов СБГМ являются спортивная травма. По данным Г.М. Кавалерского и соавт., в 182 случаях из описанных 243, то есть приблизительно в 80 %, причиной травмы были занятия спортом [4,31].

По данным А. ElMaraghy и соавт., в большинстве случаев разрыв происходит при разогнутом и одновременно отведенном плече, когда большая грудная мышца совершает эксцентрическое сокращение [5].

B. Elliot и соавт. подтвердили эти данные в ходе миографических исследований. Они доказали, что большая грудная мышца максимально напряжена в начале приведения из положения внутренней ротации отведенного плеча. Длительное напряжение после начавшегося разрыва грудино-реберной и абдоминальной порций, например, при попытке удержать или дожать штангу рывком, приводит к разрыву ключичной части [6].

По данным других исследований, наиболее часто травма происходит в эксцентрическую фазу, или фазу разгибания, когда мышца удлиняется, работая в режиме уступающего усилия, в том числе при жиме лежа [7,8,9].

Диагностика

При повреждениях СБГМ традиционная рентгенография имеет ограниченную диагностическую ценность [10], поскольку данное исследование информативно только при отрывах костного блока, что бывает достаточно редко [4,11]. Некоторые авторы указывают, что диагноз разрыва СБГМ устанавливается клинически, а инструментальная диагностика, в том числе МРТ является методом выбора для подтверждения диагноза [12], когда врач лишь убеждается в правильности своих суждений, основанных жалобах пациента и данных клинического осмотра [8,9]. На Т1-взвешенных томограммах в остром периоде хорошо видны отек и гематома, а в отдаленном периоде – рубцовые изменения [13].

В некоторых случаях диагноз может быть подтвержден с помощь ультразвукового исследования [10]. Группа итальянских исследователей предложила расширить область использования ультразвукового исследования при разрывах СБГМ. По их мнению, ультразвуковое исследование можно использовать как прогностический инструмент, ведь благодаря высокой разрешающей способности ультразвуковых аппаратов есть возможность выявить дегенеративно измененное сухожилие большой грудной мышцы у спортсменов и скорректировать уровень нагрузки для осуществления безопасной реабилитации [14].

Классификации

Классификация разрывов СБГМ была предложена K. Bak в 2000 г. в виде уточнения и дополнения классификацию повреждений большой грудной мышцы, предложенной R. Tietjen в 1980 году [15]. R. Tietjen разделил повреждения большой грудной мышцы на степени на основе их тяжести и локализации, но не выделил разные виды разрывов СБГМ [16]:

К настоящему времени ни классификация R. Teitjen, ни уточненная классификация K. Bak не стала «золотым стандартом», который применялся бы всеми хирургами. Более того, ряд авторов использовали свои собственные классификации.

Кроме классификации собственно разрывов СБГМ, K. Bak предложил классификацию результатов хирургического лечения (см. таблицу 1) [15].

Как и в случае с классификацией повреждений, предложены и иные способы оценки результатов лечения. Так, M. Guity и соавт. в своей работе оценивали результаты оперативного лечения по модифицированной классификации Kakwani. При сравнении методик оценки оказалось, что они очень похожи. Основным отличием является уменьшенные требования к косметическому результату. В отличие от Bak, оценке по Kakwani результат может считаться хорошим даже при незначительным косметическом дефекте [17].

Продолжением данной тенденции стало предложение, сделанное в 2017 г. F. Cordasco и соавт., пересмотреть отношение к результатам оперативного лечения по Bak и учитывать только функциональный результат, не принимая во внимание косметический аспект [18].

При восстановлении спортсменов, основным компонентом успешного лечения является восстановление силы сегмента, что должно позволить вернуться нагрузкам высокой интенсивности [33].

Лечение

До 70-х годов прошлого века большинство пациентов с разрывами СБГМ лечилось консервативно. Отчасти это объясняется тем, что в повседневной деятельности человек редко задействует все функциональные возможности дельтовидной мышцы [19], однако для занятий спортом мышечная слабость несовместима с какими-либо достижениями.

Уже в 80-е годы прошлого века в литературе появляется ряд публикаций, свидетельствующих о преимуществах хирургического лечения [20,21], которые в последующие годы были многократно подтверждены различными исследователями [22,19,23]. В начале 21 века консервативное лечение осталось предпочтительным только при лечении пожилых пациентов, людей с невысокими функциональными запросами или с частичными малыми (менее 50% толщины сухожилия) разрывами [4].

Для раннего хирургического лечения применяются разнообразные методики, что в том числе зависит от места повреждения СБГМ. В одних случаях выполняется декортикация плечевой кости в проекции прикрепления сухожилия и фиксация сухожилия погружными обычными или якорными винтами (от 3 до 5), или пуговичными фиксаторами. В других случаях в плечевой кости в проекции прикрепления сухожилия резецируется костный фрагмент, а затем фиксация сухожилия осуществляется внутри созданной в кости полости с использованием различных видов фиксаторов. Все названные методики позволяют достичь хороших и отличных послеоперационных результатов, что позволяет оперирующему хирургу выбирать методику с некоторой степенью свободы [19].

Осложнения

Однако различные техники имеют как свои преимущества, так и минусы в виде осложнений.

M. Gupton и соавторы провели анализ частоты возникающих осложнений при различной технике открытого шва (ТОШ) [24].

Ввиду малого числа наблюдений разрывов СБГМ абсолютное число послеоперационных осложнений исчисляется несколькими десятками случаями. В обзоре M. Gupton и соавт. рассматривается 330 случаев оперативного лечения разрывов СБГМ и 18 случаев осложнений [24].

Предлагаемая техника открытого шва сухожилия большой грудной мышцы.

На ряду распространения методики применения аутологичных клеток для стимуляции регенерации тканей и борьбе с хроническим воспалением, мы интегрировали данную технологию в нашу ТОШ при разрывах СБГМ. Обосновав для клинического применения PRP-терапии (от англ. platelet rich plasma; досл. – обогащенная тромбоцитами плазма) способность тромбоцитов продуцировать факторы роста и повышать их концентрацию в области травмы. При активации тромбоциты выделяют эндотелиальный фактор роста VEGF, инсулиноподобный фактор роста IGF-1, тромбоцитарный фактор роста PDGF, трансформирующий фактор роста β TGF-β, фактор роста фибробластов, фактор роста соединительной ткани, тромбоцитарный тромбоплазмин, серотонин, ионы кальция, фибриноген и фибролитические ферменты [25,26]. Набор этих биоактивных веществ играет ключевую роль в сращении сухожилий [27] и значительно ускоряет процесс заживления [28,30]. Одним из преимуществ PRP-терапии называется безопасность метода, так как исключается гемотрансмиссивная передача инфекционных заболеваний и минимизируется вероятность иммунного ответа [29].

Для выполнения цели, после одобрения локальным этическим комитетом, первым этапом было проведено исследование на животных (10 лабораторных мышей). Экспериментальная работа заключалась в отсечении сухлжилия четырехглавой мышцы бедра, с оследующей реинтерцией и ввдением в зону шва аутологичных клеток.

Материалы и методы

В период с 2010 по 2018гг. мы провели хирургическое лечение 52 пациентам мужского пола в возрасте от 19 до 49 лет (средний возраст 29,77±6,34)

Преобладающее количество пациентов получили травму при занятии спортом или при выполнении бытовых нагрузок связанных с тяжелыми весами.

Обратившиеся за помощью проходили обследование, обязательными элементами которого являлись рентгенография и МРТ плечевого сустава. При остром повреждении в обязательном порядке выполнялись УЗИ области плечевого сустава (13 случаев; 19,40 %).

Хирургическое лечение

Мы выполняли ТОШ у всех пациентов (52) через дельто-видно-пекторальный доступ.

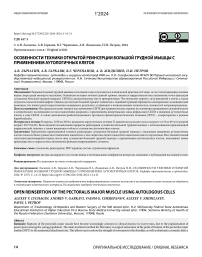

Рисунок 1. Декортикация головчатым бором.

Рисунок 2. Гофрирование сухожилия

На операциях при недавних травмах, не возникало технических сложностей по мобилизации сухожилия и определения анатомического места прикрепления.

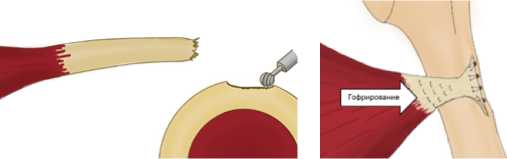

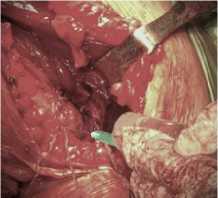

Рисунок 3. Место фиксации.

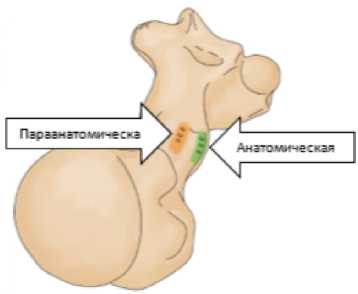

Стоит отметить, что при застарелых травмах, технические особенности возникают на этапе выбора зоны фиксации. В виду сокращения мышечных волокон возникало чрезмерное напряжение в зоне шва, что влекло риск повторного разрыва в раннем послеоперационном периоде. В связи с этим проводилась параанатомическая фиксация в зоне гребня малого бугорка (Рис 3). В виду имеющихся дегенеративных изменений сухожилия, фиксация выполнялась полоного фасциальносухожильного комплекса (Рис 4). Стоит отметить, что в таких случаях важным остается оценка натяжения. При его избыточности требуется применение дополнительного гофрирования фасциально-сухожильного комплекса. Следующим этапом после реинсерции сухожилия являлось введение в комплекс аутологичных клеток (PRP)(Рис 5). Для этого предварительно у пациентов забиралась венозная кровь в объеме 16 мл. Которая подвергалась центрифугированию для получения тромбоцитарного концентрата.

Подученный материал дополнительно подвергался лабораторному анализу с целью подсчета количества активных тромбоцитов. В среднем число тромбоцитов в PRP составляло 926,91 ± 152,59 х109 в 1 мл, в то время как в нативной крови их было 258,69 ± 70,16 х109 в 1 мл, т.е. их число увеличилось приблизительно в 3,6 раз.

Рисунок 4. Фасциально-сухожильный комплекс

Рисунок 5. Введение аутологичных клеток

Послеоперационный период

Послеоперационная реабилитация являлась неотъемлемой частью лечения. Она состояла из четырех этапов, длительность и цели которых определены с учетом международного опыта. В основу реабилитации был положен график восстановления амплитуды движения плеча (Таблица 1).

Три пациента проходили восстановление с опережением графика. Следует отметить, что опережение графика было категорически запрещено до 6-й недели включительно. Во всех трех случаях, с целью сохранения результата хирургического лечения, рекомендовалось ограничить темп и не двигать рукой в большей амплитуде, чем разрешено графиком следующей недели. Один пациент проходил реабилитацию с отставанием графика в 1-2 недели. 5 человек разово отклонялись от интервалов, указанных в графике. Отклонения были кратковременными и не превышали одной недели в отношении одного типа дви- жения. Пациентам с сохраняющейся болевой симптоматикой выполнялось дополнительное физиотерапевтическое лечение лазером Fiberlaser в режиме superficial pain. Таким образом, 35 (94,59 %) человек завершили программу реабилитации в соответствии с графиком или досрочно.

Таблица 1

Реабилитационный график.

|

Неделя после операции |

Наружная ротация из физиологически нейтрального положения |

Сгибание |

Отведение |

|

1 |

Иммобилизация на косыночной повязке |

||

|

2 |

0 |

45-50 |

30-35 |

|

3 |

5 |

50-55 |

35-40 |

|

4 |

10 |

50-65 |

40-45 |

|

5 |

15 |

60-75 |

45-50 |

|

6 |

20 |

65-80 |

50-55 |

|

7 |

25 |

70-90 |

55-60 |

|

8 |

30 |

75-105 |

60-65 |

|

9 |

35 |

80-110 |

65-70 |

|

10 |

40 |

90-120 |

70-75 |

|

11 |

45 |

95-130 |

75-80 |

|

12 |

50 |

100-150 |

80-90 |

Результаты

У всех пациентов (n=52) отмечались достоверно значимые улучшения (р<0,05) по всем указанным признакам. Результат оценивался как «отличный»: боли нет, объем движений полный, возвращение к спортивной активности; «хороший»: слабая или нечастая боль, незначительное ограничение объема движений, возвращение к спортивной активности; «удовлетворительный»: боль при физической нагрузке, незначительное ограничение объема движений, невозможность возвращения к спортивной активности; «плохой»: постоянная боль, значительное ограничение движений, трудности при повседневной активности.

Средние показатели по ВАШ улучшились с 68 (диапазон 48-87) до 7 (диапазон 0-26).

Средние показатели по SF-36 улучшились с 43 (диапазон 37,8-52,7) до 53,1 (диапазон 48,1-55,8) при последующем наблюдении.

Амплитуда движений была полностью восстановлена у 50 (96,1%) пациентов, двое (3,9%) пациентов жаловались на незначительное ограничение движений.

Таким образом, «отличный» результат был отмечен у 50 (96,1%) пациентов, «хороший» результат – у 2 (3,9%) пациентов. Не было ни одного случая «удовлетворительного» или «плохого» результата.

Рисунок 6. Внешний вид пациента до и через 6 месяцев после операции.

Обсуждение.

Актуальность изучения тактики лечения пациентов с разрывами СБМГ обусловлена значительно возросшей в последнее десятилетие частотой данной травмы. Кроме того, низкая осведомленность врачей о данной травме создает условия, когда пациенты не могут длительное время получить надлежащее лечение, а соответственно вернуться к прежнему уровню физической активности.

На текущий момент хирургическое лечение разрывов СБГМ является методом выбора. Существует большое разнообразие методов хирургического лечения, однако нет данных о преимуществах того или иного метода в виду малого абсолютного числа наблюдений.

Современное развитие биотехнологий позволяет инициировать репаративные процессы в тканях, что создает предпосылки для сочетания традиционной хирургической техники и использования клеточных технологий.

В эксперименте на мышах использование аутоплазмы инициировало сокращение срока созревания рубцовой ткани.

Интраоперационное использование аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами является безопасным методом, позволяющим улучшить клинические результаты хирургического лечения в среднесрочной перспективе.

К преимуществам метода относится относительная простота применения биопрепарата, что практически не влияет на длительность операции.

Использование аутоплазмы у человека в перспективе может сократить длительность послеоперационной реабилитации, однако данный вопрос требует дополнительного изучения.

Заключение

Основным механизмом разрыва СБГМ является повреждение сухожилия в эксцентрическую фазу, когда большая грудная мышца работает в режиме уступающего усилия. Вторым по значимости механизмом травмы является разрыв при одновременном силовом отведении и наружной ротации верхней конечности. При данном механизме травмы может произойти не только разрыв СБГМ в любом месте, но и разрыв большой грудной мышцы, в том числе отрыв от зоны прикрепления к грудине. Достаточно редким механизмом травмы является прямая травма. Такие травмы типичны для скейтбордистов, игроков в регби и американский футбол. Дегенеративные разрывы СБГМ носят казуистический характер.

Применение техники реинсерции СБГМ с декортикации зоны контакта, а так же введением аутологичных клеток в зону шва, доказало свою эффективность в виде более быстрого созревания рубца, что подтверждено при выполнении доклинической части проведенной работы при гистоморфологическом анализе макропрепаратов на различных контрольных точках, а также сокращения срока восстановления функции при комплексном подходе в послеоперационном ведении пациентов с травматическими отрывами СБГМ в ходе наблюдения на этапе послеоперационного мониторинга.

Список литературы Особенности техники открытой реинсерции большой грудной мышцы с применением аутологичных клеток

- Magnussen R.A., Jacobi M., Servien E. Pectoralis major rupture In: Kerkhoff GMMJ, Servien E, eds. Acute Muscle Injuries. New York: Springer; 2014:93-103.

- Patissier P., Ramazzini B. Traité des Maladies des Artisans, et de Celles qui Résultent des Diverses Professions, d’après Ramazzini. Paris: J-B Ballière 1822; 162-164. France

- McKelvey D. Subcutaneous rupture of the pectoralis major muscle. Br Med J. 1928;2:611-614.

- Кавалерский Г.М., Середа А.П., Никифоров Д.А., Кошелев И.М., Капышев С.В. Разрывы большой грудной мышцы и ее сухожилия: обзор литературы и наш опыт лечения. Травматология и ортопедия России. 2015;(2):117-131. [Kavalersky GM, Sereda АP, Nikiforov DA, Koshelev IM, Kapyshev SV. [Ruptures of the pectoralis major muscle and it’s tendon: review of the literature and our experience in the treatment] Travmatologiya i ortopediya Rossii. 2015; (2): 117-131. [in Russian]

- ElMaraghy A.W., Devereaux M.W. A systematic review and comprehensive classification of pectoralis major tears. J of Shoulder and Elbow Surg. 2012;21(3):412-422. doi: 10.1016/j.jse.2011.04.035

- Кавалерский Г.М., Середа А.П., Никифоров Д.А., Кошелев И.М., Капышев С.В. Разрывы большой грудной мышцы и ее сухожилия: обзор литературы и наш опыт лечения. Травматология и ортопедия России. 2015;(2):117-131. [Kavalersky GM, Sereda АP, Nikiforov DA, Koshelev IM, Kapyshev SV. [Ruptures of the pectoralis major muscle and it’s tendon: review of the literature and our experience in the treatment] Travmatologiya i ortopediya Rossii. 2015; (2): 117-131. [in Russian]

- Beloosesky Y., Grinblat J., Weiss A., et al. Pectoralis major rupture in elderly patients A Clinical Study of 13 Patients. Clin Orthop Relat Res 2003; 413:164-9. doi: 10.1097/01.blo.0000076803.53006.12

- McIntire S., Boujie L., Leasiolagi J. Pectoralis Major Injury During Basic Airborne Training. J Spec Oper Med. 2016 fall;16(3):11-14.

- Uchiyama Y., Miyazaki S., Tamaki T., Shimpuku E., Handa A., Omi H., Mochida J. Clinical results of a surgical technique using endobuttons for complete tendon tear of pectoralis major muscle: report of five cases. Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy & Technology. 2011;3:20. doi: 10.1186/1758-2555-3-20

- Bosch G., van Schie H.T., de Groot M.W., Cadby J.A., van de Lest C.H., Barneveld A., van Weeren P.R. Effects of platelet-rich plasma on the quality of repair of mechanically induced core lesions in equine superficial digital flexor tendons: a placebo-controlled experimental study. J Orthop Res 2010; 28(2):211-217. doi:10.1002/jor.20980.

- Baverel L., Messedi K., Piétu G., Crenn V., Gouin F. Pectoralis Major Tear with Retracted Tendon: How to Fill the Gap? Reconstruction with Hamstring Autograft and Fixation with an Interference Screw. A Case Report. Case Reports in Orthopedics. Volume 2017, Article ID 2095407. DOI: 10.1155/2017/2095407

- Zvijac J.E., Schurhoff M.R., Hechtman K.S., Uribe J.W. Pectoralis major tears: correlation of magnetic resonance imaging and treatment strategies. Am J Sports Med. 2006;34:289-294. doi: 10.1177/0363546505279573

- Connell D.A., Potter H.G., Sherman M.F., Wickiewicz T.L. Injuries of pectoralis major muscle: Evaluation with MRI imaging. Radiology 1999; 210:785-791. doi: 10.1148/radiology.210.3.r99fe43785

- Bennett N.T., Schultz G.S. Growth factors and wound healing: Biochemical properties of growth factors and their receptors. Am J Surg 1993; 165:728-737. doi: 10.1016/s0002-9610(05)80797-4

- Bak K., Cameron E.A., Henderson I.J. Rupture of the pectoralis major: A meta-analysis of 112 cases. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2000;8:113-119. doi: 10.1007/s001670050197

- Tietjen R. Closed injuries of the pectoralis major muscle. J Trauma. 1980;20(3):262-264. doi: 10.1097/00005373-198003000-00015

- Guity M., Vaziri A.S., Shafiei H., Farhoud A. Surgical treatment of pectoralis major tendon rupture (outcome assessment). Asian J Sports Med. 2014;5(2):129-135.

- Cordasco F.A., Mahony G.T., Tsouris N., Degen R.M. Pectoralis major tendon tears: functional outcomes and return to sport in a consecutive series of 40 athletes.

- Pochini A.С., Rodrigues M.S.B., Yamashita L., Belangero P.S., Andreoli C.V., Ejnisman B. Surgical treatment of pectoralis major muscle rupture with adjustable cortical button. Rev Bras Ortop. 2017;53(1):60-66. doi: 10.1016/j.rboe.2017.11.005.

- Kircher J., Ziskoven C., Patzer T., Zaps D., Bittersohl B., Krauspe R. Surgical and nonsurgical treatment of total rupture of the pectoralis major muscle in athletes: update and critical appraisal. Open Access J Sports Med. 2010 Oct 11;1:201-5. doi: 10.2147/OAJSM.S9066

- Orava S., Sorasto A., Aalto K., Kvist H. Total rupture of the pectoralis major muscle in athletes. Int J Sports Med 1984; 5:272-274. doi: 10.1055/s-2008-1025919

- Mooers B.R., Westermann R.W., Wolf B.R. Outcomes Following Suture-Anchor Repair of Pectoralis Major Tears: A Case Series and Review of the Literature. Iowa Orthop J. 2015;35:8-12.

- Rockwood Jr C. A. et al. The shoulder 4th ed. – Elsevier Health Sciences, ISBN: 978-1-4160-3427-82009, 1709 p. 2009.

- Gupton M., Johnson J.E. Surgical Treatment of Pectoralis Major Muscle Ruptures: A Systematic Review and Meta-analysis. Orthop J Sports Med. 2019 Feb 7;7(2):2325967118824551. doi: 10.1177/2325967118824551

- Allahverdi A., Sharifi D., Takhtfooladi M.A., Hesaraki S., Khansari M., Dorbeh S.S. Evaluation of low-level laser therapy, platelet-rich plasma, and their combination on the healing of Achilles tendon in rabbits. Lasers Med Sci 2015; 30:1305-1313 DOI 10.1007/s10103-015-1733-6.

- Barbosa D., de Souza R.A., de Carvalho W.R., Xavier M., de Carvalho P.K., Cunha T.C., Arisawa E.Â., Silveira L. Jr, Villaverde A.B. Low-level laser therapy combined with platelet-rich plasma on the healing calcaneal tendon: a histological study in a rat model. Lasers Med Sci 2013; 28(6):1489- 1494. doi:10.1007/s10103-012-1241-x.

- Molloy T., Wang Y., Murrell G. The roles of growth factors in tendon and ligament healing. Sports Med 2003; 33(5):381-394. doi: 10.2165/00007256-200333050-00004

- Everts P.A., Knape J.T., Weibrich G., Schonberger J.P.A.M., Hoffmann J.J.H.L., Overdevest E.P., Box H.A., van Zundert A. Platelet-rich plasma and platelet gel: A review. JECT 2006;38:174-187.

- Marx R.E., Carlson E.R., Eichstaedt R.M., Schimmele S.R., Strauss J.E., Georgeff K.R. Platelet-rich plasma: Growth factor enhancement for bone grafts. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1998;85:638-646. doi: 10.1016/s1079-2104(98)90029-4

- Симонов, Р. А., Самойлов, А. С., Рылова, Н. В.. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУТОЛОГИЧНОЙ ПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ, В ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЯ НАДКОЛЕННИКА: ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Современные вопросы биомедицины, 2023;7(4):224-235. [Simonov, R. A., Samoilov, A. S., & Rylova, N. V. (2023). EFFEKTIVNOST’’ AUTOLOGIChNOI PLAZMY, OBOGAShchENNOI TROMBOTsITAMI, V LEChENII POVREZhDENIYa SUKhOZhILIYa NADKOLENNIKA: OBZOR INOSTRANNOI LITERATURY. Sovremennye voprosy biomeditsiny, 7(4), 224-235]

- БИРЮКОВ, К., ОЛЬШЕВСКИЙ, Д., ВАРАНИЦКИЙ, Г., РОМАНОВСКИЙ, Е. НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РАЗРЫВА СУХОЖИЛИЯ БОЛЬШОЙ ГРУДНОЙ МЫШЦЫ. Москва, 2023;15:26-28. [Biryukov, K., OL’’ShEVSKII, D., Varanitskii, G., & ROMANOVSKII, E. (2023). Nash OPYT Lecheniya RAZRYVA Sukhozhiliya BOL’’ShOI GRUDNOI Myshtsy. Moskva, 2023;15:26-28]

- Stefanou N, Karamanis N, Bompou E, Vasdeki D, Mellos T, Dailiana ZH. Pectoralis major rupture in body builders: a case series including anabolic steroid use. BMC Musculoskelet Disord. 2023 Apr 4;24(1):264. doi: 10.1186/s12891-023-06382-1. PMID: 37016399; PMCID: PMC10071695.

- Whittamore, T., & Funk, L.. Surgical repair and rehabilitation of a ruptured pectoralis major muscle in a professional footballer–A case report. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2023;36:291-299. DOI:10.1016/j.jbmt.2023.04.089