Особенности технологии керамики атлымской культуры (по материалам поселений Барсовой горы)

Автор: Селин Д.В., Чемякин Ю.П.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Выполнен технико-технологический анализ керамики атлымской культуры селищ Барсова Гора I/40 (13 изд.), Барсова Гора I/22а (7 изд.) и Барсова Гора IV/4 (9 изд.). Гончары отбирали один вид исходного пластичного сырья - ожелезненные глины - и использовали несколько глинищ. Выявлены одно- и многокомпонентные рецепты формовочной массы. На селище Барсова Гора I/40 и IV/4 доминирует рецепт «глина + шамот». Самым разнообразным по количеству рецептов формовочной массы является керамика с селища Барсова Гора IV/4, где выявлено шесть одно- и многокомпонентных составов. Начины сосудов изготавливались по донноёмкостной программе, полое тело наращивалось при помощи лоскутов. Поверхности посуды обрабатывались механическим заглаживанием и лощением. Обжиг мог проходить в восстановительной или полувосстановительной среде. Установлено, что самые устойчивые гончарные традиции характерны для керамики с селищ Барсова Гора I/22а и I/40. Возможно, представители этой группы принимали участие в генезисе красноозерской культуры Приишимья, так как у них наблюдаются значительные сходства в гончарной технологии. Противоположную ситуацию демонстрирует гончарная технология селища Барсова Гора IV/4. На этом памятнике, возможно, проживали несколько разных групп гончаров, использовавших разный ассортимент примесей для составления формовочных масс. Вероятно, селище Барсова Гора IV/4 было оставлено другой группой атлымского населения с иными гончарными навыками, которые отличаются от навыков «атлымцев» с селищ Барсова Гора I/22а и I/40. Можно предположить, что атлымское население селища Барсова Гора IV/4 пришло на Барсову Гору с иных территорий, возможно, из Нижнего Прииртышья.

Сургутское приобье, барсова гора, бронзовый век, атлымская культура, керамика, технико-технологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147240778

IDR: 147240778 | УДК: 903.02 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-5-64-78

Текст научной статьи Особенности технологии керамики атлымской культуры (по материалам поселений Барсовой горы)

Атлымская культура была выделена Е. А. Васильевым в первую очередь по материалам раскопок Малоатлымского городища в Нижнем Приобье [Васильев, 1982, с. 8–13]. Она сформировалась в XII–X вв. до н. э. в глубинных таежных районах Нижнего Приобья на территории Белогорского материка. По Е. А. Васильеву, на рубеже II–I тыс. до н. э. в хозяйстве и культуре атлымского населения произошли существенные изменения: высокоэффективное рыболовство, широкое внедрение металлических орудий привели к подъему экономики, сопровождавшемуся скачкообразныv ростом населения. Это документируется резким увеличением количества археологических памятников атлымской культуры, расширением ее ареала [Васильев, 2000, с. 76–77]. Видимо, происходили как миграции относительно крупных коллективов, так и локальные инфильтрации небольших групп. Судя по количеству выявленных памятников, последние совершались в основном в северном и северо-западном направлениях. О них свидетельствуют находки атлымской керамики в тундре (низовья Оби) и на Европейском Северо-Востоке, в бассейне Печоры. Но в ряде случаев, вероятно, такие находки отражают не инфильтрации населения, а культурные или торгово-обменные контакты.

Соглашаясь с Е. А. Васильевым относительно первоначального ареала атлымской культуры, мы считаем, что для вывода о резком увеличении числа атлымских памятников в нем на позднем этапе пока недостаточно оснований. Атлымские поселения появляются в бассейне р. Конды, в Сургутском Приобье. Следует отметить, что на этих территориях они сосуществовали с местными культурами (лозьвинской и барсовской). Причем, видимо, не везде это сосуществование носило мирный характер – в низовьях Конды, в бассейне р. Чилимки, известны атлымские городища (Чилимка XIII, Чилимка XXIII) [Глушков, Захожая, 2000, с. 193–195]. Однако отсутствие городищ на других территориях и появление в раннем железном веке памятников, материальная культура (в первую очередь керамика) которых сочетает признаки атлымской и аборигенной культур, свидетельствуют в пользу возникновения территориальных (соседских) общин или же культурного влияния северного населения [Там же, с. 43].

Изменение климата в сторону большей увлажненности, активное заболачивание, сдвиг ландшафтных зон к югу, произошедшие накануне эпохи железа [Косарев, 1974, с. 36–38; Львов, 1979, с. 18; Зимина и др., 2021, с. 50–52], дали толчок к новым миграциям атлымского населения. Первая волна, вероятно, не выходила за рамки привычной ландшафтной среды (Нижнее Прииртышье, Среднее Приобье, Среднее Зауралье).

Сегодня в Сургутском Приобье, включая бассейн р. Аган, известно около 40–45 атлым-ских поселений и местонахождений керамики (из них 23 – в урочище Барсова Гора) [Чемя-кин, 2008, с. 53–59, рис. 39–44]. Урочище Барсова Гора расположено в Тюменской обл. Ханты-Мансийского АО, на правом берегу Оби вблизи г. Сургута. На территории этого уникального археолого-ландшафтного объекта на площади в 6 кв. км выявлено более 400 памятников, относящихся к продолжительному периоду от эпохи неолита до Нового времени. На Барсовой Горе к настоящему моменту проведены раскопки на 15 памятниках, давших ат-лымские материалы. На них исследованы полностью или частично 13–14 жилищ, хозяйственная постройка, три сооружения, назначение которых не определено, и три ямы. Еще около семи объектов раскопаны на левом берегу Оби в урочище Городской Остров, напротив Барсовой Горы (поселения Сырой Аган 1 – Сырой Аган 8) [Арефьев, Рогозинникова, 2005; Скоробогатова, 2013], и разрушенное жилище в бассейне р. Большой Юган [Скоробогатова, Пономарева, 2019]. Для сравнения: на территории нижней Оби, в том числе на Белогорском материке, предположительной родине «атлымцев», нам известно 25 памятников с атлымски-ми материалами. На 19 из них производились раскопки, как правило, небольшие. При этом выявлены остатки всего 3–4 построек и различные ямы. В бассейне Конды известно около 30 памятников, раскопки производились на восьми из них, вскрыты остатки 3–4 жилищ. В остальных поселениях выявлены лишь слои с атлымской керамикой.

Источниковой базой исследования послужили керамические коллекции селищ Барсова Гора I/40 (13 изд.), Барсова Гора I/22а (7 изд.) и Барсова Гора IV/4 (9 изд.). Для сравнения привлекались материалы из памятников Нижнего Приобья (Низямы IV, Шеркалы IX).

Селище Барсова Гора I/40 находилось на ровном участке в 180–300 м от края берега протоки Утоплой, на высоте 11–13 м от уровня воды. На поверхности было заметно более 20 объектов, различавшихся внешним видом (впадины, площадки, в том числе с обваловкой и внешними ямами) и размерами (от 2 × 2 до 35 × 30 м). В 1978–1982 и 1984 гг. на нем в связи с началом строительных работ были произведены охранные раскопки, вскрыто около 3 090 кв. м. За 6 лет в разной степени исследованы остатки 28 построек, часть из которых не фиксировалась на поверхности. Из них 4 жилища и следы еще нескольких сооружений в виде ям, очагов относились к барсовской археологической культуре, 7–8 построек – к атлым-ской культуре эпохи бронзы и 16 объектов – к раннему этапу белоярской культуры [Чемя-кин, Кокшаров, 1984]. Почти все сооружения были наземными, зафиксированы случаи возведения поздних построек на месте ранних. Атлымские постройки отличались размерами, формой и углубленностью. Среди них по размерам и степени углубленности были выделены три группы. Атлымские жилища реконструируются как наземные, каркасные, прямоугольные. Более выраженная прямоугольность построек первой группы допускает существование бревенчатых стен. В небольших жилищах находки сосредоточены вдоль двух-трех стен, а в больших они концентрируются вокруг центрального очага.

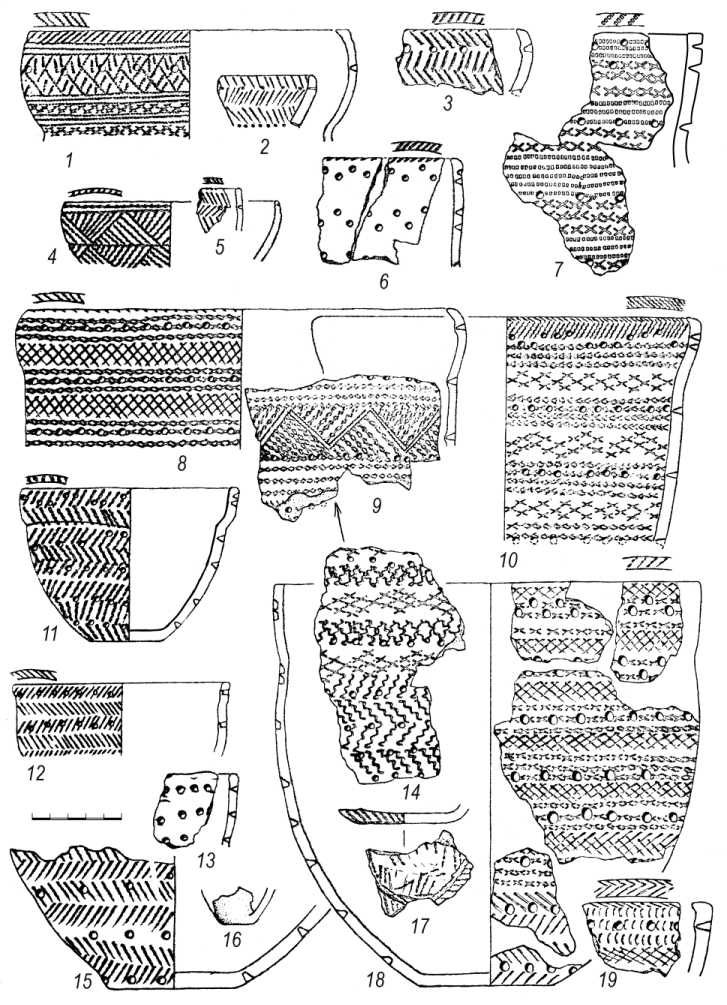

С атлымским комплексом связаны находки керамики (107 сосудов, в том числе 56 шеек), каменных изделий, тиглей и капель цветного металла. Сосуды, за исключением одной чашечки, представляли собой плоскодонные горшки с дугообразно выгнутой шейкой (рис. 1). Внешняя поверхность и венчики украшались полностью. Часто орнаментировалось и дно – крестами, концентрическими окружностями. Среди элементов орнамента преобладают горизонтальные линии и ряды разнонаклонных оттисков штампов. Зигзаги, меандры, ромбы и заштрихованные треугольники, в том числе взаимопроникающие, составляют чуть более 12 %. Ямки, выступающие главным образом как разделительные пояски, есть почти на всех сосудах. Среди штампов доминируют круглая палочка, мелкоструйчатые и крестовые (главным образом косые), имеются единичны гребенчатые и змейковидные. Средний коэффициент сходства комплексов керамики между жилищами по элементам узоров 68,9 % (58,5– 81,5 %), по технике орнаментации 81,6 % (65,2–96,9 %).

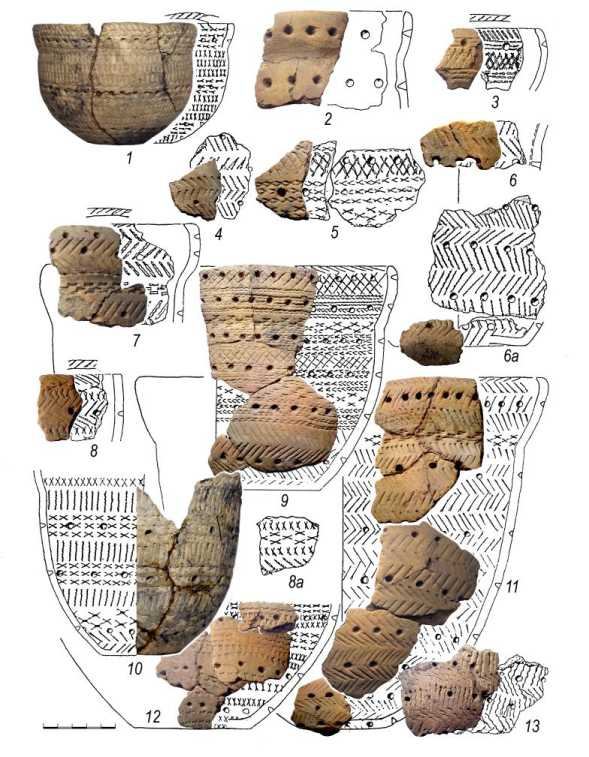

Селище Барсова Гора I/22 находилось на ровном участке у края берега протоки Утоплой, на высоте 13 м, восточной стороной примыкая к городищу Барсов городок I/22. Оно состояло из 4 впадин. В 1978 г. в связи со строительными работами на селище было раскопано 576 кв. м, при этом выявлены и другие наземные объекты. Среди них остатки слегка углубленного жилища атлымской культуры (Барсова Гора I/22а) и следы наземных построек ка-линкинской (Барсова Гора I/22б) и кулайской (Барсова Гора I/22в) культур раннего железного века. Находки представлены керамикой, обломками тиглей, каменными изделиями. Жилище эпохи финальной бронзы (селище Барсова Гора I/22а) наземное с углубленной на 0,2–0,3 м юго-восточной половиной. Размеры всей постройки – 6,5 × 8,0 м, котлована – 4,7 × 5,4 м. В одном из углов котлована находился обращенный к реке коридорообразный выход. Ближе к центру размещались очаг и хозяйственная яма. Еще одна яма выкопана в неуглубленной части жилища. Заполнение самого котлована – серо-желто-красный пестроцвет, причем интенсивность красного цвета возрастала в придонной части и южной половине постройки, где песок приобрел темно-бордовый оттенок. На дне собрано много углей, керамики, в том числе развалы сосудов, украшенных крестовым штампом. Была получена дата по углю со дна жилища – 2 840 ± 40 лет (ЛЕ–1546), а в калиброванном виде – 1 050–920 BC (68,2 %) или 1 130–900 BC (95,4 %). В коллекции имеются фрагменты 18 горшковидных плоскодонных сосудов с дугообразно выгнутой шейкой (рис. 2).

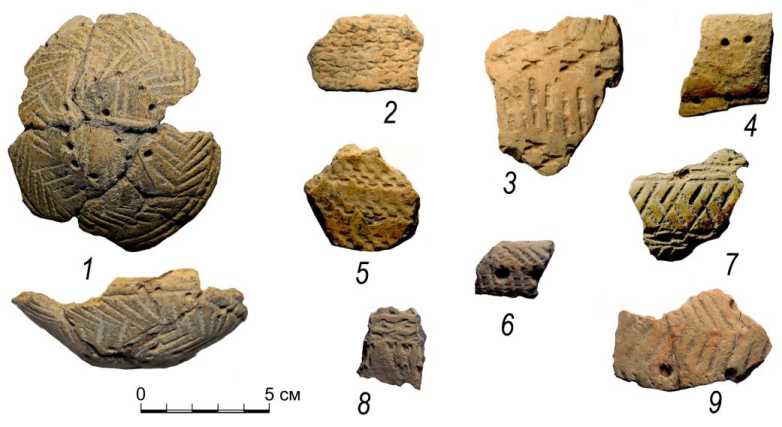

Селище Барсова Гора IV/4 располагалось на краю 3-й надпойменной террасы в 0,22 км к северо-востоку от обрыва берега протоки Микишина, на северо-западном краю склона большого лога, прорезающего террасу. На северо-востоке оно смыкалось с объектами селища Барсова Гора IV/3, а на юго-западе – с объектами селища Барсова Гора IV/6. Площадь памятника около 900 кв. м. В 1978–1979 гг. на нем были зафиксированы 5–7 слабо прослеживавшихся в рельефе наземных площадок и 3–4 неглубоких впадины. К этому времени селище уже было сильно повреждено: растоптано выпасом скота. На разрушениях собраны фрагменты керамики атлымской и, единично, барсовской культур. Был найден кремневый наконечник стрелы. К этому же атлымскому селищу, вероятно, относятся наземные площадки и неглубокие впадины на площади неолитической стоянки Барсова Гора IV/5, расположенной чуть ниже по склону лога. Здесь в 1979 г. в раскопе II была обнаружена небольшая овальная в плане хозяйственная постройка размерами 6,0 × 4,5 м. Пол ее был углублен на 0,1–0,2 м. Помимо развала атлымского сосуда, в ней ничего не было найдено. Возможная реконструкция сооружения – конический шалаш. Всего же на памятнике собраны обломки 9 сосудов, украшенных крестовым, гладким, гребенчатым и мелкоструйчатым штампами (рис. 3).

Рис. 1. Селище Барсова Гора I/40. Керамика атлымской культуры

Fig. 1. The settlement of Barsova Gora I/40. Ceramics of the Atlym culture

Рис. 2. Селище Барсова Гора I/22а. Керамика атлымской культуры

Fig. 2. The settlement of Barsova Gora I/22а. Ceramics of the Atlym culture

Рис. 3. Селище Барсова Гора IV/4. Керамика атлымской культуры

Fig. 3. Barsova Gora settlement IV/4. Ceramics of the Atlym culture

Цель исследования – реконструкция содержания этапов гончарного производства у носителей атлымской культуры из поселенческих памятников Барсовой Горы.

Для всей посуды выполнен технико-технологический анализ по методике, предложенной А. А. Бобринским в соответствии с естественной структурой гончарного производства [Бобринский, 1978; 1999]. Определения проводились при помощи бинокулярной микроскопии (микроскоп Leica M51) поверхностей и изломов изделий с последующим сравнением с экспериментальной коллекцией технологических следов. Выделение технологической информации происходило с опорой на специализированную научную литературу и «Каталог эталонов по керамической трасологии», подготовленный И. Н. Васильевой и Н. П. Салугиной (см.: [Бобринский, 1978; 1999; Цетлин, 2012; 2017; Васильева, Салугина, 2020] и др.).

Результаты исследования керамики

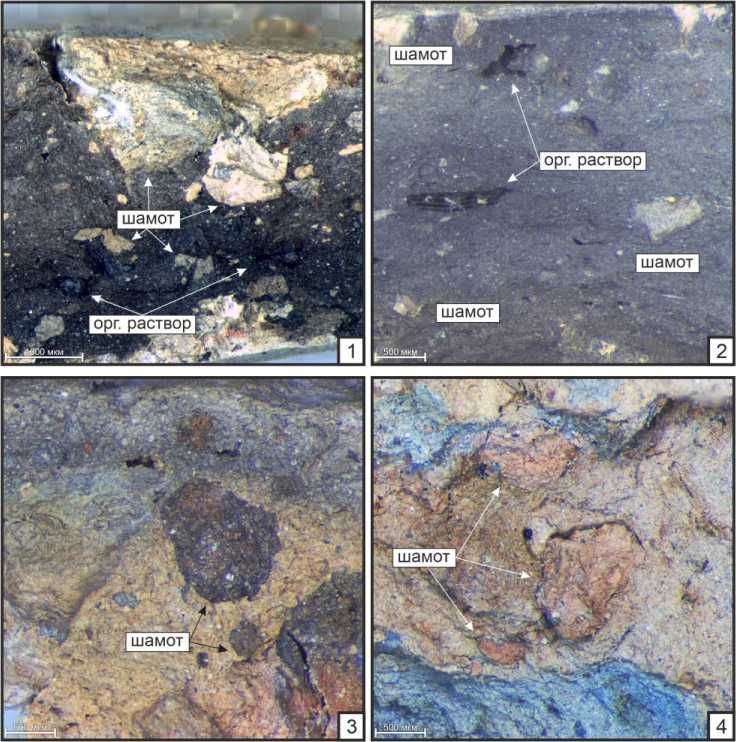

Отбор исходного пластичного сырья. Во всех памятниках исходным сырьем служили природные ожелезненные глины (рис. 4). На селище Барсова Гора I/40 (проанализировано 13 изд.) можно определить четыре подвида глины.

Рис. 4. Микрофотографии изломов керамики атлымской культуры с селищ Барсова Гора I/40 ( 1 , 2 ) и Барсова Гора I/22а ( 3 , 4 ): 1 , 2 – шамот и органический раствор; 3 , 4 – шамот

Fig. 4. Microphotographs of the fractures of the ceramics of the Atlym culture from settlements Barsova Gora I/40 ( 1 , 2 ) and Barsova Gora I/22а ( 3 , 4 ): 1 , 2 – chamotte and organic solution; 3 , 4 – chamotte

Глина 1 (9 изд.) – слабозапесоченное сырье с естественной примесью мелкого и среднего окатанного прозрачного и глухого песка (до 4 включений на 1 кв. см) и мелкого и среднего окатанного бурого железняка.

Глина 2 (2 изд.) – среднезапесоченное сырье с естественной примесью мелкого окатанного прозрачного и глухого песка (7–9 включений на 1 кв. см) и мелкого и среднего окатанного бурого железняка.

Глина 3 (1 изд.) – сильнозапесоченное сырье с естественной примесью пылеватого и мелкого окатанного прозрачного и глухого песка (до 50 включений на 1 кв. см) с естественной примесью мелкого и среднего окатанного бурого железняка.

Глина 4 (1 изд.) – слабозапесоченная глина (до 2 включений мелкого песка на 1 кв. см). Зафиксирован единичный обрывок растительности.

Во все подвиды глин вводился шамот. Органический раствор использовался только с глиной 1.

В селище Барсова Гора IV/4 (9 изд.) установлено три подвида исходного пластичного сырья, для которых характерна слабая запесоченность (до 3 включений мелкого окатанного песка на 1 кв. см).

Глина 1 (4 изд.) – в этом сырье обнаружены включения разноразмерного окатанного бурого железняка.

Глина 2 (4 изд.) – для этого подвида характерно наличие только мелких (до 0,9 мм) фракций окатанного бурого железняка.

Глина 3 (1 изд.) – зафиксировано единичное включение обрывка стебля растительности (до 2 мм).

В глины 1 и 2 добавляли весь ассортимент минеральных и органических примесей. В глину 3 вводился только мелкий окатанный песок.

В поселении Барсова Гора I/22а (7 изд.) установлены три подвида глин.

Глина 1 (4 изд.) – слабозапесоченная с естественной примесью мелкого окатанного прозрачного и глухого песка (до 5 включений на 1 кв. см) с фракциями мелкого и среднего окатанного бурого железняка.

Глина 2 (2 изд.) – среднезапесоченная с естественной примесью пылевидного и мелкого окатанного прозрачного и глухого песка (11–13 включений на 1 кв. см) с фракциями разноразмерного окатанного бурого железняка.

Глина 3 (1 изд.) – высокозапесоченная (до 25 включений окатанного песка на 1 кв. см) с фракциями мелкого и среднего окатанного бурого железняка.

Во все выделенные подвиды глин добавляли шамот.

Таким образом, в разных поселениях атлымской культуры для производства посуды гончарами добывались ожелезненные глины. Во всех памятниках гончары использовали несколько глинищ.

Составление формовочных масс. Во всех проанализированных памятниках выявлены одно- и многокомпонентные рецепты (табл. 1; рис. 4). Концентрация минеральных примесей для разных памятников представлена в табл. 2.

В поселении Барсова Гора I/40 доминируют сосуды, изготовленные с примесью некалиброванного (фракции до 5 мм) шамота. Органический раствор выявлен в виде аморфных пустот, покрытых изнутри черным веществом, и включений мелких волокон растительности.

Самым разнообразным по количеству рецептов формовочной массы является Барсова Гора IV/4, где выявлено шесть одно- и многокомпонентных составов. Это свидетельствует о заимствовании и объединении гончарных навыков проживавших на этом поселении гончаров. По всей видимости, в поселении Барсова Гора IV/4 происходило смешение как минимум двух разных групп гончаров, использовавших разные минеральные примеси – шамот и песок. Смешение разных рецептов с включением дресвы может свидетельствовать об уже произошедшем процессе объединения навыков составления формовочной массы. Шамот зафиксирован некалиброванный (5 изд.) и калиброванный по верхней границе (1 изд.), песок – только мелкий окатанный; дресва не калибровалась (фракции до 3 мм). Органический раствор подразделяется на две подгруппы: первая представлена пустотами, покрытыми изнутри черным веществом; вторая определена в виде очень мелких (диаметром до 0,5 мм) округлых вытянутых пустот, заполненных изнутри черным веществом.

Таблица 1

Соотношение рецептов формовочных масс керамики из разных памятников атлымской культуры

The ratio of recipes for ceramics molding masses from different sites of the Atlym culture

Table 1

|

Рецепт формовочной массы |

Памятник |

||

|

БГ I/40 |

БГ IV/4 |

БГ I/22а |

|

|

Г + Ш |

10 |

2 |

7 |

|

Г + П |

– |

2 |

– |

|

Г + П + Д |

– |

1 |

– |

|

Г + Ш + П |

— |

2 |

— |

|

Г + Ш + ОР |

3 |

— |

— |

|

Г + П + ОР |

— |

1 |

— |

|

Г + П + Ш + ОР |

— |

1 |

— |

|

ВСЕГО изделий |

13 |

9 |

7 |

Сокращения: Г – глина; Ш – шамот; П – песок; Д – дресва; ОР – органический раствор.

Таблица 2

Соотношение концентраций минеральных примесей в керамике на памятниках атлымской культуры

The ratio of the chamotte concentration in ceramics from sites of the Atlym culture

Table 2

|

Концентрация |

Памятник |

||||

|

БГ I/40 |

БГ IV/4 |

БГ I/22а |

|||

|

шамот |

шамот |

песок |

дресва |

шамот |

|

|

1 : 1 |

– |

– |

1 |

– |

– |

|

1 : 3 |

4 |

– |

– |

1 |

– |

|

1 : 4 |

2 |

2 |

2 |

– |

1 |

|

1 : 4–5 |

1 |

— |

2 |

— |

1 |

|

1 : 5 |

1 |

— |

2 |

— |

1 |

|

1 : 5–6 |

2 |

1 |

– |

– |

2 |

|

1 : 6 |

3 |

1 |

– |

– |

2 |

|

1 : 7–8 |

— |

1 |

— |

— |

— |

|

ВСЕГО изделий |

13 |

5 |

7 |

1 |

7 |

Посуда из поселения Барсова Гора I/22а демонстрирует обратную ситуацию: здесь проживали гончары со сложившейся технологией, включающей составление единственного рецепта – «глина + шамот». Шамот во всех изделиях не калиброван (фракции до 4 мм).

Конструирование начина и полого тела. Определение способов конструирования начина и полого тела для керамики поселений Барсова Гора I/40, I/22а осуществлялось по днищам, венчикам и стенкам посуды. Фрагменты посуды из памятника Барсова Гора IV/4 сильно фрагментированы, что не позволяет однозначно определить способы конструирования. Начины сосудов из селищ Барсова Гора I/40 и Барсова Гора I/22а изготавливались по донно-ёмкостной программе, полое тело наращивалось при помощи лоскутов. Отпечатков форм-моделей не выявлено.

Обработка поверхностей сосудов. Поверхности сосудов во всех памятниках обрабатывались механическим заглаживанием и лощением, выполнявшимися различными инструментами в разнообразных сочетаниях (табл. 3).

Таблица 3 Соотношение инструментов обработки внешней и внутренней поверхностей сосудов в разных памятниках атлымской культуры

Table 3

The ratio of tools for the vessels outer and inner surfaces processing for different sites of the Atlym culture

|

№ п/п |

Поверхность |

Памятник |

|||

|

внешняя |

внутренняя |

БГ I/40 |

БГ IV/4 |

БГ I/22а |

|

|

1 |

Заглажена твердым гладким орудием и залощена |

Заглажена пальцами |

– |

3 |

2 |

|

2 |

Заглажена твердым гладким орудием |

Заглажена пальцами |

5 |

3 |

– |

|

3 |

Заглажена твердым гладким орудием и залощена |

1 |

1 |

— |

|

|

4 |

Заглажена твердым гладким орудием и залощена |

Заглажена твердым гладким орудием |

— |

1 |

1 |

|

5 |

Заглажена твердым гладким орудием |

Заглажена твердым зубчатым орудием |

– |

1 |

– |

|

6 |

Заглажена твердым гладким орудием |

6 |

— |

3 |

|

|

7 |

Заглажена пальцами |

1 |

– |

– |

|

|

8 |

Заглажена пальцами |

Заглажена твердым гладким орудием |

– |

– |

1 |

|

ВСЕГО изделий |

13 |

9 |

7 |

||

В памятнике Барсова Гора I/40 внешняя сторона сосудов заглаживалась твердым гладким орудием (12 изд.) или пальцами (1 изд.). Внутренняя поверхность обработана твердым гладким орудием (7 изд.) или пальцами (6 изд.). Выявлено четыре варианта комбинирования разных инструментов при обработке внешней и внутренней поверхностей (см. табл. 3).

В памятнике Барсова Гора IV/4 внешняя поверхность всех сосудов обрабатывалась твердым гладким орудием. На четырех сосудах поверхность дополнительно лощилась. Внутренняя поверхность заглажена твердым гладким орудием (2 изд.), зубчатым орудием (1 изд.) или пальцами (6 изд.). Выделено пять вариантов комбинирования (см. табл. 3).

В памятнике Барсова Гора I/22а внешняя поверхность обработана твердым гладким орудием (6 изд.) или пальцами (1 изд.); внутренняя – твердым гладким орудием (5 изд.) или пальцами (2 изд.). Установлено четыре варианта комбинирования (см. табл. 3).

Придание изделиям прочности и влагонепроницаемости. Изделия во всех памятниках обжигались при температурах выше каления глины (от 550–650 до 900–1 100 ºС), что подтверждается отсутствием остаточной пластичности, характерной для низкотемпературного обжи- га, и следов спекания глины до стекловидного состояния, типичных для температур выше 900–1 200 ºС. В селище Барсова Гора I/40 изломы подразделяются на одноцветные (светлокоричневые, 1 изд.) и двухцветные (светло-коричневый край и серая внутренняя сторона, 3 изд.; светло-коричневый край и темно-серый центр, 9 изд.). В памятнике Барсова Гора IV/4 – одноцветные (коричневые, 1 изд.; светло-коричневые, 2 изд.), двухцветные (светлокоричневый край и серая внутренняя сторона, 2 изд.; светло-коричневый край и темно-серый центр, 4 изд.). В памятнике Барсова Гора I/22а – одноцветные (коричневые, 3 изд.), двухцветные (светло-коричневый край и серая внутренняя сторона, 1 изд.; светло-коричневый край и темно-серый центр, 3 изд.). Обжиг изделий на всех памятниках мог проходить в двух режимах: в восстановительной и восстановительно-окислительной среде.

Обсуждение результатов

Керамика атлымской культуры (в том числе технология производства) ранее попадала в поле зрения исследователей. Так, И. Г. Глушковым и Т. М. Захожей проанализирована ат-лымская керамика с памятников Нижнего Прииртышья. Отмечено, что для составления формовочных масс использовались песок, дресва, реже шамот. Сосуды изготавливались при помощи жгутов и лент. Поверхность изделий заглаживалась твердым плоским орудием. Для придания формы сосудам использовалось выбивание [Глушков, Захожая, 2000].

Л. Н. Мыльниковой изучена атлымская керамика с городища Чича-1 с применением методов естественных наук. Посуда была изготовлена из суглинков гидрослюдистого состава с примесью хлорита. Характерный рецепт формовочной массы – «глина + породные обломки + органика». Орнамент на изделиях выполнен оттисками мелкого крестового штампа. Также были изучены материалы памятника Малый Атлым. Единственным установленным рецептом для этой посуды является рецепт «глина + породные обломки (гранитоиды)» [Мыльникова, 2015].

Помимо керамики атлымской культуры, исследователями проведен технико-технологический анализ посуды красноозерской культуры, в генезисе которой исследователями отмечается атлымский компонент. На городище Чича-1 определено, что сосуды этой культуры изготовлены из тяжелых суглинков монтмориллонит-гидрослюдистого состава. Определен один рецепт – «глина + шамот + песок + органика» [Мыльникова и др., 2009, с. 160]. На поселении Мергень 2 как исходное пластичное сырье применялись илистые глины и глины различной степени запесоченности. Чаще использовались сильнозапесоченные илистые глины, реже – слабозапесоченное исходное пластичное сырье. При составлении формовочных масс использовались шамот, органический раствор и, возможно, выжимка из навоза жвачных животных. Начины были изготовлены по донно-ёмкостной программе, для изготовления полого тела применялись лоскуты и, возможно, короткие жгутики, зафиксированы следы выбивки [Илюшина, Зимина, 2017].

Для сравнения нами был выполнен технико-технологический анализ атлымской посуды из памятников Низямы IV (2 изд.) и Шеркалы IX (2 изд.), расположенных в Нижнем Приобье. Керамика обоих памятников изготовлена из ожелезненных низкозапесоченных (до 6 включений мелкого окатанного песка на 1 кв. см) глин с естественной примесью бурого железняка. Все изделия изготовлены по несмешанному рецепту «глина + дресва». Дресва не калибровалась и вводилась в концентрации 1 : 1–4. Поверхности заглаживались твердым гладким орудием. Изломы одноцветные черные (3 изд.) или двухцветные (коричневый внешний край толщиной до 2 мм, темно-серый внутренний край толщиной до 4 мм; 1 изд.).

Керамика атлымской культуры с селища Барсова Гора IV/4 демонстрирует наибольшее сходство в технологии с посудой из Нижнего Прииртышья. Гончары этих территорий использовали схожий ассортимент минеральных добавок – песок, дресву, реже шамот. Поверхности изделий заглаживалась твердым гладким орудием. Отличие проявляется в способах конструирования полого тела: для территории Нижнего Прииртышья характерно использование жгутов и лент, для Барсовой Горы – лоскутов. Следует, однако, иметь в виду, что ма- териал этого селища представлен, за исключением одного сосуда, сборами с поверхности, и нам неизвестно соотношение разрушенных атлымских объектов на нем.

Технология керамики памятников Барсова Гора I/40 и Барсова Гора I/22а не находит прямых аналогов в ранее изученных комплексах атлымской культуры Западной Сибири. Для гончарной технологии «атлымцев» на территории Нижнего Прииртышья, Барабы и Нижнего Приобья не характерно доминирование рецептов с шамотом. При этом использование шамота как основной минеральной добавки и органических растворов характерно для гончарства более поздней красноозерской культуры, в основе которой может лежать атлым-ский компонент. Схожи и навыки конструирования начина и полого тела.

Заключение

По результатам технико-технологического анализа определено, что гончары атлымской культуры на Барсовой Горе для изготовления керамики отбирали ожелезненные глины, различающиеся по степени запесоченности и наличию естественных включений раковин и обрывков растительности. Во всех селищах гончарами эксплуатировались несколько глинищ. Рецепты формовочных масс и их ассортимент значительно варьируют от поселения к поселению. Так, самые устойчивые навыки характерны для керамики из селища Барсова Гора I/22а, для которого был зафиксирован только один рецепт – «глина + шамот». Это свидетельствует об однородности гончарных традиций у проживавших на этом памятнике. Схожую тенденцию демонстрирует и селище Барсова Гора I/40, где основной примесью является некалиброванный шамот. Керамическая технология гончаров этих двух памятников схожа, и, по всей видимости, эти поселения были оставлены близкими группами атлымского населения со схожими гончарными навыками. Возможно, представители этих групп приняли участие в генезисе красноозерской культуры Приишимья, так как между ними зафиксировано значительное сходство в приспособительных и созидательных навыках изготовления керамики.

Противоположную ситуацию можно наблюдать в селище Барсова Гора IV/4, где выявлено шесть одно- и многокомпонентных составов. Это свидетельствует о заимствовании и объединении гончарных навыков. На этом памятнике, возможно, проживали несколько разных групп гончаров, использовавших разный ассортимент примесей для составления формовочных масс. Вероятно, селище Барсова Гора IV/4 был оставлен другой группой атлымского населения с иными гончарными навыками, которые отличаются от навыков «атлымцев» с селищ Барсова Гора I/22а и I/40. Можно предположить, что атлымское население селища Барсова Гора IV/4 пришло на Барсову Гору с иных территорий, возможно, из Нижнего Прииртышья.

Список литературы Особенности технологии керамики атлымской культуры (по материалам поселений Барсовой горы)

- Арефьев В. А., Рогозинникова Ю. В. Сырой Аган, комплекс археологических памятников // Югория. Энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа. Ханты-Мансийск: Сократ, 2005. Т. 4 (дополнительный): А-Я. С. 38-39.

- Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

- Бобринский А. А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. С. 5109.

- Васильев Е. А. Северо-таёжное Приобье в эпоху поздней бронзы (хронология и культурная принадлежность памятников) // Археология и этнография Приобья. Томск: Изд-во ТГУ, 1982. С. 3-14.

- Васильев Е. А. Атлымская культура // Югория. Энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа. Ханты-Мансийск: Сократ, 2000. Т. 1: А-И. С. 76-77.

- Васильева И. Н., Салугина Н. П. Электронный каталог эталонов по керамической трасологии. Самара, 2020. URL: http://archsamara.ru/katalog (дата обращения 01.01.2022).

- Глушков И. Г., Захожая Т. М. Керамика эпохи поздней бронзы Нижнего Прииртышья. Сургут: Изд-во СурГПИ, 2000. 201 с.

- Зимина О. Ю., Сизов О. С., Цембалюк С. И. Стратегии заселения на рубеже бронзового и железного веков: природные и палеоэкономические факторы (лесостепная - подтаежная зоны в долине р. Тобол) // Уральский исторический вестник. 2021. № 3 (72). С. 5060. DOI 10.30759/1728-9718-2021-3(72)-50-60

- Илюшина В. В., Зимина О. Ю. Технология изготовления керамики у населения красноозерской культуры (по материалам поселения Мергень 2 в Нижнем Приишимье) // РА. 2017. № 2. С. 88-99.

- Косарев М. Ф. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. М.: Наука, 1974. 220 с.

- Львов Ю. А. Болотный процесс как фактор среды обитания человека в Западной Сибири // Особенности естественно-географической среды и исторические процессы в Западной Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1979. С. 12-18.

- Мыльникова Л. Н. Керамика переходного времени от бронзового к железному веку лесостепной зоны Западной Сибири: диалог культур: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. 42 с.

- Мыльникова Л. Н., Болдырев В. В., Дребущак В. А., Дребущак Т. Н. Деревянко Е. И. Инструментальное исследование керамики городища Чича-1 // Чича - городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. Т. 3. С. 150-176.

- Скоробогатова А. Ю. Датировка атлымского керамического комплекса поселения Сырой Аган-5 // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013. № 18-19. С. 233-238.

- Скоробогатова А. Ю., Пономарева Т. М. Особенности атлымской керамики Сургутского Приобья (по материалам городища Стрелка) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18, № 3: Археология и этнография. С. 74-89. DOI 10.25205/1818-7919-201918-3-74-89

- Цетлин Ю. Б. Древняя керамика: Теория и методы историко-культурного подхода. М.: Изд-во ИА РАН, 2012. 379 с.

- Цетлин Ю. Б. Керамика. Понятия и термины историко-культурного подхода. М.: Изд-во ИА РАН, 2017. 346 с.

- Чемякин Ю. П. Барсова Гора: очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. Сургут; Омск: Омский дом печати, 2008. 224 с.

- Чемякин Ю. П., Кокшаров С. Ф. Поселение начала I тысячелетия до н. э. на Барсовой горе // Древние поселения Урала и Западной Сибири. Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1984. С. 115-130.