Особенности технологии зимней посадки крупномерных саженцев хвойных пород в условиях урболандшафтов

Автор: Жуков Ф.Ф.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесные культуры

Статья в выпуске: 3, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены причины гибели крупномерных саженцев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) после зимней посадки. Оценен комплекс факторов, влияющих на гибель саженцев. Предложены приемы, которые снижают гибель высаженных в зимний период саженцев хвойных пород с комом земли и повышают их адаптационную способность.

Сосна, крупномерный посадочный материал, зимняя посадка, промороженный ком земли, адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/143172992

IDR: 143172992 | УДК: 630.23 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2020.3.04

Текст научной статьи Особенности технологии зимней посадки крупномерных саженцев хвойных пород в условиях урболандшафтов

Объекты и методика исследований

Крупномерный посадочный материал, высаженный зимой, с промороженным комом земли отличается хорошей приживаемостью. Из взрослых деревьев лучше всего переносят пересадку из лесного питомника: липа, тополь, клен, каштан конский обыкновенный, ясень, дуб (особенно красный), яблоня, груша, слива, рябина. Среди важных условий успешности зимней посадки выделяют использование деревьев местных пород и наличие устойчивых морозов (температура не ниже -10…-15 °С) в период проведения работ [1, 2]. Однако высадку хвойных растений (ель, сосна и др.) рекомендуется проводить весной – с середины апреля по май [3]. У этих пород корни развиваются медленно, поэтому их приживаемость ниже, чем лиственных [4–6]. Вместе с тем в научной литературе существует и другая точка зрения на выбор времени посадки хвойных пород, в частности сосны обыкновенной. Некоторые авторы указывают, что оптимальное время посадки крупномеров – с ноября по апрель, так как в зимний период растения находятся в состоянии «покоя» и их жизненные процессы сильно замедленны [7, 8]. Недостаточная изученность и противоречивость данных по приживаемости и адаптации саженцев хвойных пород при зимней пересадке из лесного питомника свидетельствуют об актуальности данной проблемы, в том числе и по причине материальных издержек в случае гибели растений такого размера в урболандшафте.

Современные тенденции в благоустройстве территории диктуют высокие требования к темпам проводимых работ и декоративным качествам посадочного материала [9–12]. Поэтому для создания объемных форм в урболандшафтах используют 10–20-летний посадочный материал (высотой более 3 м) [7, 8, 10, 13–17].

Цель исследования – изучить условия приживаемости крупномерного посадочного материала в условиях зимней пересадки из лесного питомника на примере сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.).

В декабре–январе 2016/2017 г. на территории Московской обл. было отобрано и пересажено из лесных питомников на объекты благоустройства более 2 тыс. крупномерных саженцев сосны обыкновенной. Отбирали здоровые растения, поэтому особое внимание уделяли наличию нормально развитой кроны в диапазоне высот от 3,5 до 5,5 м [12] в возрасте 10–15 лет. Саженцы росли на легких суглинках, не имели сформированной корневой системы, т.е. не прошли процедуру перешколивания для формирования компактной мочковатой корневой системы. Такой посадочный материал отличается рисками по приживаемости при пересадке из питомника на новое место [14, 18–20].

Пересадка деревьев на объекты благоустройства была организована следующим образом. Сначала вручную выкапывали определенное количество деревьев. В зависимости от размера дерева диаметр кома земли изменялся от 1,0 до 1,4 м, высота – от 0,7 до 1,1 м. Комья упаковывали в мешковину и туго затягивали сеткой рабицей [1, 2, 8, 12, 15–17, 21, 22]. Выкопанные деревья временно складировали на открытой площадке. Затем их доставляли к месту высадки, где сортировали по высоте и устанавливали у посадочных мест. В среднем период от выкопки до посадки составлял 51±16 сут. В ряде случаев по техническим причинам крупномерные саженцы отправляли на склад временного хранения, где их обваловывали снегом и сохраняли до момента выполнения работ. Деревья высаживали в заранее подготовленные посадочные ямы диаметром 2 м и глубиной от 1 м. На дно ямы насыпали слой почвогрунта таким образом, чтобы корневые шейки деревьев возвышались над окружающим грунтом на 15 см. Для засыпки кома деревьев применяли почвогрунт из переходного торфа, песка и среднего суглинка в соотношении 1:3:1. За всеми высаженными деревьями проведен послепо-садочный уход, который заключался в двух профилактических обработках инсектицидами от стволовых вредителей, одной подкормке азофоской в дозе 150 г на дерево в период роста побегов (середина мая) и в регулярном поливе (1–2 раза в неделю) по 100 л на дерево с апреля до сентября.

В ходе выполнения работ каждому дереву присваивали номер и фиксировали для него следующие данные: высоту дерева, размер кома земли, даты выкопки и посадки, погодные условия в период проведения работ. Оценку приживаемости деревьев проводили в сентябре 2017 г. Всего в анализ включены данные о 2 114 деревьях.

Сведения были систематизированы в таблицах Microsoft Excell. Математический анализ массива данных проведен с помощью функциональных возможностей программного комплекса Statistica (Stat Soft Inc., 1984–2004).

Результаты и обсуждение

Обследование высаженных деревьев в сентябре 2017 г. выявило, что доля погибших саженцев сосны составляет 23,1 %, что в 2 раза превышает принятые градостроительные нормы по благоустройству [23]. Для установления причин гибели саженцев были проанализированы параметры земляного кома, продолжительность периода от выкопки до посадки и погодные условия в период хранения саженцев.

Данные в выборке по высоте всех саженцев были систематизированы в 6 групп с учетом архитектурных требований проекта благоустройства (табл. 1). Для каждой группы определена доля погибших деревьев, выраженная в процентах и равная отношению числа усыхающих деревьев (4-я категория состояния) и сухостоя текущего года (5-я категории состояния) к числу деревьев в данной группе по высоте.

Наибольшую гибель высаженных деревьев наблюдали в трех группах: I, V и VI – «менее 3,5 м» и «выше 5,0 м», что, по-видимому, связано со стресс-факторами, негативно влияющими на приживаемость крупномерных саженцев пограничных размеров (и по высоте, и по объему кома земли). Сопоставление средних высот в группах и доли погибших саженцев показало среднюю по тесноте прямую связь между высотой саженцев и вероятностью их гибели (коэффициент корреляции – 0,63). Известно, что высота дерева при прочих равных условиях связана с возрастом [24]. Поэтому, с учетом наших экспериментальных данных, можно считать, что более взрослые деревья хуже переносят пересадку. Рассмотрим влияние различных факторов на гибель саженцев.

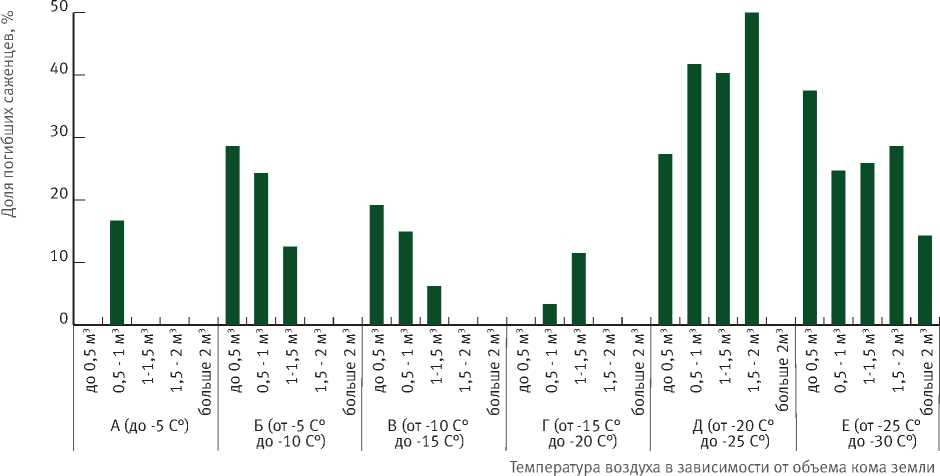

Биологический фактор или параметры земляного кома. Для проверки влияния параметров кома земли на гибель растений рассчитали его объем. С целью оценки влияния биологического фактора мы дополнительно разбили данные внутри групп высот саженцев на подгруппы по объему кома.

В каждой группе высот выделили подгруппы по объему корневого кома с шагом 0,5 м3 (табл. 2). Анализ показал, что при увеличении объема кома земли уменьшается доля погибших саженцев в группах высот II–VI, что подтверждается тесной

Таблица 1. Отпад крупномерных саженцев в зависимости от их высоты

|

Группа по высоте |

Интервалы высот, м |

Доля саженцев в выборке, % |

Средние |

Доля погибших саженцев, % |

|

|

высота, м |

объем кома земли, м3 |

||||

|

I |

Менее 3,5 |

4,6 |

3,32 |

0,78 |

25,7 |

|

II |

3,5–4,0 |

13,5 |

3,73 |

0,82 |

20,4 |

|

III |

4,1–4,5 |

23,6 |

4,21 |

0,98 |

18,4 |

|

IV |

4,6–5,0 |

26,8 |

4,70 |

1,06 |

19,9 |

|

V |

5,1–5,5 |

22,5 |

5,17 |

1,12 |

27,6 |

|

VI |

Выше 5,5 |

9,0 |

5,70 |

1,15 |

36,3 |

|

В целом |

100 |

4,58 |

1,02 |

23,1 |

|

Таблица 2. Распределение погибших саженцев в зависимости от объема кома земли

Временной фактор – продолжительность периода хранения саженцев. Для оценки влияния продолжительности периода хранения на отпад саженцев были выделены 4 группы с шагом в 20 сут в интервале 20–80 сут. Отдельно была выделена группа «более 80 сут», отличающаяся по технологии хранения посадочного материала (укрытие кома слоем снега толщиной более 30 см).

При анализе доли погибших саженцев установлено, что в группах, где растения находились без дополнительной защиты кома, увеличение срока хранения привело к возрастанию доли отпада (коэффициент корреляции – 0,93). В группе с защитой кома снегом и сроком хранения более 80 сут доля погибших растений была ниже (8,5 %), чем в группе с периодом хранения менее 20 сут (отпад 23,9 %), но без дополнительной защиты кома. Это свидетельствует о том, что защита земляного кома снегом снижает влияние продолжительности срока хранения на гибель саженцев после посадки. Следовательно, влияние этого фактора связано лишь с увеличением вероятности воздействия неблагоприятных факторов. Так, в условиях зимнего хранения саженцев таким критическим фактором является температура окружающей среды в течение этого срока.

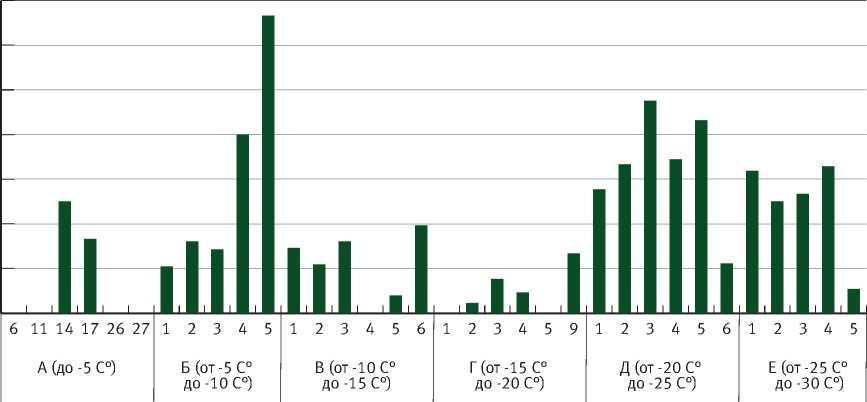

Температурный фактор – погодные условия в период хранения. За период работ (с 12.11.2016 по 22.03.2017 г.) были определены суточные минимальные температуры по многолетнему архиву фактических погодных данных Московской обл. [24]. Затем эту информацию сопоставили с временным периодом от выкопки до посадки каждого дерева в выборке. В результате были рассчитаны минимальные температуры, характерные для района исследований, с целью оценки температурного воздействия на каждое дерево. Далее по этому признаку диапазон температур в период хранения разделили на температурные градиенты шагом в 5о на 6 групп: А, Б, В, Г, Д и Е (табл. 3). В отдельную группу вынесли информацию для растений, комья которых были защищены снегом во время хранения. Анализ этих данных позволил установить, что при защите кома снегом температура не влияла на отпад саженцев, в то время как без защиты кома понижение нижней границы отрицательных температур вызывало увеличение доли погибших растений: при -10 °С в группе Б погибло до 24 % растений, а при -25 °С в группе Д – до 41 %.

Комплексное влияние изучаемых факторов на гибель саженцев (биологический, временной, температурный) . Для оценки влияния факторов в каждой из групп были выделены подгруппы по длительности воздействия минимальных отрицательных температур (рис. 1) и объему земляного кома (рис. 2). Из рис. 1 видно, что всплески гибели приходятся на группы Б, Д, Е. Это может быть связано с тем, что пороговая температура, после которой гибнет часть корневой системы, попала в диапазон групп Б и Д (от -5 до -10 С° и от -25 до -30 С° соответственно), и возрастание

Таблица 3. Гибель саженцев в связи с минимальными отрицательными температурами воздуха в период хранения

|

Группа по минимальным температурам |

Нижняя граница интервала отрицательных температур, °С |

Среднее значение нижней границы температур, °С |

Гибель в группе, % |

|

|

без укрытия снегом |

с укрытием снегом |

|||

|

А |

- 5 |

-2,9 |

11,5 |

0,0 |

|

Б |

-10 |

-7,8 |

23,5 |

0,0 |

|

В |

-15 |

-12,0 |

12,4 |

42,9 |

|

Г |

-20 |

-17,0 |

8,7 |

25,0 |

|

Д |

-25 |

-22,0 |

40,6 |

21,4 |

|

Е |

-30 |

-27,0 |

25,8 |

6,7 |

|

Средние данные для всех групп |

23,9 |

8,8 |

||

Количество дней с min t≥

Рис. 1. Доля погибших саженцев с учетом длительности влияния минимальных отрицательных температур по группам А-Е

Рис. 2. Доля погибших саженцев в группах минимальных отрицательных температур воздуха в зависимости от объема кома земли

длительности воздействия этих температур увеличивает промерзание кома, а следовательно, и степень повреждения корневой системы. Наличие 2-х пиков гибели может быть связано со строением корневой системы, а именно – с наличием корней разного возраста и развития. На первом пороговом значении, вероятно, происходит гибель тонких периферийных корней, менее морозостойких. В дальнейшем пороговые значения связаны с гибелью проводящих корней, устойчивость которых к промерзанию и разрушению выше [4–6]. Из этого следует, что включение в технологию посадки и хранения крупномерного посадочного материала защиты корневого кома от воздействия отрицательных температур (ниже -5 С°) позволит снизить влияние этого фактора.

В результате гибель крупномерных саженцев будет соответствовать градостроительным нормам по благоустройству территории – до 10 % [23].

По данным, приведенным на рис. 2, установлена отрицательная тесная связь между увеличением объема кома и процентом гибели крупномерных саженцев в группах Б, В, Е (коэффициент коррелиции >-0,81), что объясняется более высокой устойчивостью к воздействию отрицательных температур растений с большими комьями. Поэтому, по нашему мнению, основная причина гибели саженцев в группе по высоте «менее 3,5 м» связана с комплексным влиянием изучаемых факторов (биологический, временной, температурный) вследствие высокой ослабленности растений с меньшим размером кома (средний объем 0,78 м3).

Методом дисперсионного анализа был оценен вклад факторов в приживаемость крупномерных саженцев [25, 26]. Согласно принятой гипотезе, если фактический критерий Фишера ( Fфакт ) меньше или равен теоретическому значению критерия Фишера ( Fтеор ), то варианты опыта признаются существенно не различающимися. Нами установлено, что гибель саженцев сосны

Таблица 4. Параметры кома земли и высоты крупномерных саженцев сосны обыкновенной для успешной пересадки в зимний период

В качестве рекомендуемых мер по успешной приживаемости крупномерного посадочного материала сосны обыкновенной в условиях зимнего периода мы разработали шкалу оптимальных соотношений размеров кома земли и высоты саженцев (табл. 4).

Придерживаясь этих рекомендаций по параметрам земляного кома и включив в технологическую карту его защиту при отрицательных температурах ниже -5 С°, можно достичь принятых норм по приживаемости растений.

Заключение

На основе анализа отпада крупномерных саженцев сосны обыкновенной установлено, что главным фактором гибели крупномерных саженцев при пересадке являются повреждения корневой системы, связанные с критическими параметрами кома растения при выкопке и воздействии низких отрицательных температур (ниже -5 °С) при хранении и транспортировке. Предложена шкала оптимальных соотношений размеров кома земли и высоты саженцев для успешной пересадки из лесопитомников крупномерных саженцев сосны обыкновенной в зимний период, что обеспечит приживаемость саженцев, соответствующую градостроительным нормам по благоустройству территории.

Список литературы Особенности технологии зимней посадки крупномерных саженцев хвойных пород в условиях урболандшафтов

- Абаимов, В.Ф. Посадка деревьев крупномерным посадочным материалом: рекомендации / В.Ф. Абаимов, А.И. Колтунова, Н.Н. Макарова. - Оренбург: ОГАУ, 2007. - 15 с.

- Герасимова, Е.Ю. Методы посадки древесных, кустарниковых и цветочных растений [Электронный ресурс] / Е.Ю. Герасимова, В.Ф. Абаимов, А.А. Кулагин // Изв. ОГАУ. - 2017. - № 3. - С. 67-68 (65). - Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-posadki-drevesnyh-kustarnikovyh-i-tsvetochnyh-rasteniy (дата обращения: 30.04.2018).

- Рекомендации по восстановлению искусственным и комбинированным способами хвойных и твердолиственных молодняков на землях лесного фонда (с базовыми технологическими картами на выполнение работ) [Электронный ресурс]. - Пушкино: ВНИИЛМ, 2015. - 80 с. - Режим доступа: URL: http://www.vniilm.ru/docs/pdf/izdaniya/Edition-Rekomendatcii-po-vosstanovleniiu-iskusstvennym-i-kombinirovannym-sposobami-khvoinykh-i-tverdolistvennykh-molodniakov.pdf (дата обращения: 27.05.2018).

- Уфимцев, В.И. Формирование корневых систем сосны обыкновенной на рекультивированных отвалах в Кузбассе / В.И. Уфимцев // Вестник Алтайского ГАУ. - 2011. - Т. 81. - № 7. - C. 44-47.

- Якимов, Н.И. Лесные культуры и защитное лесоразведение [Электронный ресурс] / Н.И. Якимов, В.К. Гвоздев, А.Н. Праходский. - Минск: БГТУ, - 2007. - 312 с. - Режим доступа: URL: https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/2952/1/yakimov_lesnye-kultury.pdf (дата обращения: 27.05.2018).

- Калинин, М.И. Корневедение [Электронный ресурс] / М.И. Калинин. - М.: Экология, 1991. - 173 с. - Режим доступа: URL: https://www.booksite.ru/fulltext/rusles/korne/text.pdf (дата обращения: 27.05.2018).

- Холявко, В.С. Дендрология и основы зеленого строительства [Электронный ресурс] / В.С. Холявко, Д.А. Глоба-Михайленко. - М.: Высшая школа, 1980. - 248 с. - Режим доступа: URL: http://dendrology.ru/books/item/f00/s00/z0000026/ (дата обращения: 30.04.2018).

- Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство [Электронный ресурс] / Т.А. Соколова. - М.: ИЦ "Академия", 2007. - 352 с. - Режим доступа: URL: https://libweb.kpfu.ru/z3950/bcover/0000466996_con.pdf (дата обращения: 27.05.2018).

- Оценка состояния молодых посадок в Москве [Электронный ресурс] / Т.В. Галасьева, Г.С. Лебедева, Н.К. Белова, Д.А. Белов, Э.С. Соколова // Вестник МГУЛ - Лесной вестник. - 1999. - № 2. - С. 134-139. - Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-sostoyaniya-molodyh-posadok-v-moskve (дата обращения: 07.05.2018).

- Мальцева, А.П. Проблемы озеленения территорий общего пользования города Перми / А.П. Мальцева, А.Д. Канина // Технические науки - от теории к практике: Сб. публ. научного журнала ‘'Globus'' по матер. XXIX междунар. научно-практич. конф. - СПб.: Научный журнал ‘'Globus'', 2018. - С. 36.

- Современные проблемы и перспективы функционирования адаптивной системы озеленения [Электронный ресурс] / К.Н. Кулик, А.В. Семенютина, М.Н. Белицкая, И.Ю. Подковыров // Известия НВ АУК. - 2013. - № 3 (31). - С. 1-6. - Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-i-perspektivy-funktsionirovaniya-adaptivnoy-sistemy-ozeleneniya (дата обращения: 09.05.2018).

- Стандарты на посадочный материал декоративных и плодовых растений, рекомендуемые на территории Российской Федерации: изд. 1-е [Электронный ресурс]. - М.: АППМ, 2013. - Режим доступа: URL: http://www.green-ekb.ru/file/standarts.pdf (дата обращения: 30.04.2018).

- Теодоронский, B.C. Реконструкция и формирование зеленых насаждений на территории жилой застройки / B.C. Теодоронский, И.А. Кабаева. - М.: МГУЛ, 1999. - 43 с.

- Теодоронский, B.C. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры / B.C. Теодоронский, Е.Д. Сабо, В.А. Фролова. - М.: МГУЛ, 2008. - 352 с.

- Богомолова, Н.М. Влияние экологических факторов на разнообразие видов в экосистемах нечерноземной зоны, на примере Калужской области / Н.М. Богомолова, Г.Е. Ларина // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. - 2015. - № 10. - С. 41-45.

- Жуков, Ф.Ф. Адаптация крупномерного посадочного материала после высадки: ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии, Московская область р.п. Большие Вяземы / Ф.Ф. Жуков // Информационный бюллетень Совета Ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук. Отделение международного Совета ботанических садов по охране растений. - Вып. 8 (31). - М.: Научтехлитиздат, 2017. - С. 47-50.

- Дручинин, Д.Ю. Механизация перспективного способа выкопки крупномерных саженцев с комом почвы [Электронный ресурс] / Д.Ю. Дручинин // Вестник КрасГАУ. - 2011. - № 6. - С. 132-134. - Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizatsiya-perspektivnogo-sposoba-vykopki-krupnomernyh-sazhentsev-s-komom-pochvy (дата обращения: 07.05.2018).

- Дручинин, Д.Ю. Подрезка корней как способ формирования компактной корневой системы при выращивании крупномерного посадочного материала [Электронный ресурс] / Д.Ю. Дручинин, М.В. Драпалюк, А.С. Миляев // Молодой ученый. - 2016. - № 20. - С. 144-147. - Режим доступа: URL https://moluch.ru/archive/124/34203/ (дата обращения: 07.05.2018).

- Ковальчук, В.В. Логика выбора стратегического для питомника вида растения, рациональной технологии выращивания и реализации / В.В. Ковальчук // Сб. докл. конференции АППМ. - М., 2018. - 245 с.

- Колесников, А.И. Пересадка больших деревьев / А.И. Колесников. - М.: Ред.-изд. сектор Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина, 1939. - 76 с.

- Громадин, А.В. Дендрология / А.В. Громадин, Д.Л. Матюхин. - М.: ИЦ "Академия", 2006. - 360 с.

- Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений г. Москвы. Утверждены постановлением правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. № 743-ПП, в редакции постановления Правительства Москвы от 11 мая 2010 г. № 386-ПП [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.ruspitomniki.ru/upload/file/pravila.pdf (дата обращения 30.04.2018)

- Архив погодных данных по Московской области [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.eurometeo.ru/russia/moskva/archive/201709 (дата обращения: 30.04.2018)

- Елисеева, И.И. Общая теория статистики / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев. - М.: Финансы и Статистика, 2002. - С. 228-230.

- Ларина, Г.Е. Информационное обеспечение процедуры рационального природопользования в сельскохозяйственном производстве / Г.Е. Ларина // Фундаментальные исследования. - 2015. - № 2-2. - С. 293-298.